КРУГ ВОСЬМОЙ. ФИШЕР, ТУРЧАНИНОВ, ЛАНГСДОРФ

КРУГ ВОСЬМОЙ. ФИШЕР, ТУРЧАНИНОВ, ЛАНГСДОРФ

Как люди становятся ботаниками? Это решается где-то на небесах, где плетутся судьбы и раздаются дары богов. Мы живём в прозаическое время, когда растительный покров неразличим из окна самолета, откуда он представляется не иначе как одно зелёное пятно, чередующееся с чёткими разноцветными квадратами жилых кварталов городов и крестьянских полей. И случайно забредая в густые заросли сорняков возле человеческого жилья, мы стараемся быстрее покинуть эту обитель застарелого мусора и недружелюбной крапивы.

И всё же перед некоторыми своими избранниками царица Цинхона открывает удивительный мир растений, абсолютно бесконечный, поразительно прекрасный, неповторимый своим разнообразием форм и цвета. Человек, очарованный невиданным богатством, становится «скупым рыцарем», собирающим «зеленые сокровища». Маленькие знания порождают большие, и хочется узнать всё разнообразие видов, сотворённое природой. Страсть к этому знанию затмевает всё.

Для Провидения не важны ни происхождение, ни образование, ни должность. Главное, чтобы человек не уставал удивляться, чтобы у него не угасала жажда обладания этими зелёными драгоценностями, накопленными в тонких гербарных листах. И судьбе было угодно остановить свой выбор на маленьком Николеньке, родившемся в богом забытой Никитовке Бирючинского уезда Воронежской губернии в 1796 году.

Здесь провел свои первые годы Николай Степанович Турчанинов (1796–1864) — обыкновенный барчук, опекаемый нянькой, а позже — дядькой. Отец его был отставным военным, мелкопоместным помещиком. В доме велись обыкновенные разговоры о ценах на зерно, о нарядах, об охоте. Да и нравы вряд ли отличались от тех, что описаны Пушкиным в поэме «Граф Нулин»: «В деревне скука, грязь, ненастье...»

Вспоминая свои детские годы, Турчанинов рассказывал Бекетову, что уже с детских лет начал собирать гербарий.

«Я даже описывал тогда растения, описывал, разумеется, по-своему, без всякого понятия о ботанике, ибо у меня вовсе не было книг. Я даже не знал тогда о существовании науки ботаники и составлял себе довольно странные теории, например, хоть об образовании плода». Возможно, уже в это время возникла та страсть к приобретению знаний о растениях, которая сопровождала всю его жизнь. Очевидно, с того самого раннего детства жизнь для мальчика раздвоилась: одна — это обыденная жизнь, учеба в Воронежском народном училище, а потом в Харьковской гимназии, а другая — тайное любование растениями. В то время он не знал, как выразить эту любовь. Окружающие вряд ли разделяли его увлечение. Ещё немного лет — и Грибоедов выразит отношение общества к естественным наукам презрительной фразой Скалозуба: «он химик, он ботаник».

И поэтому в 1811 году родители определили Николая в Харьковский университет на физико–математический факультет, который он окончил в 1814 году со степенью кандидата. В этот период его судьба схожа с судьбой великого художника слова С.Т. Аксакова, который несколько раньше его учился в гимназии и готовился к поступлению в Казанский университет. Казённые гимназии той поры были устроены по типу интернатов. Дети жили в общежитии с полным казённым пансионом. Это диктовалось тем, что гимназии были только в крупных губернских городах и детей привозили издалека. Помещики позажиточней определяли своих детей по квартирам молодых учителей, которые и присматривали за ними, и давали дополнительные знания, — так называемые «своекоштные» гимназисты. Турчанинов скорее всего относился к таким приходящим слушателям гимназии. Его наставник вдобавок ко всему научил его латыни — языку ботаники того времени. Вряд ли гимназические нравы в Харькове существенно отличались от казанских, о которых Аксаков оставил ярчайшие воспоминания. Не будет большим уклонением от истины, если мы спроецируем воспоминания Аксакова на состояние и чувства молодого Турчанинова.

«Лучшие ученики в высшем классе, слушавшие курс уже во второй раз, конечно, надеялись, что они будут произведены в студенты; но обо мне и некоторых других никто и не думал. В тот же день сделался известен список назначаемых в студенты; из него узнали мы, что все ученики старшего класса, за исключением двух или трёх, поступят в университет; между ними находились Яковкин и я. В строгом смысле человек с десять, разумеется в том числе и я, не стоили этого назначения по неимению достаточных знаний и по молодости; не говорю уже о том, что никто не знал по латыни и весьма немногие знали немецкий язык, а с будущей осени надобно было слушать некоторые лекции на латинском и немецком языках. Но тем не менее шумная радость одушевляла всех. Все обнимались, поздравляли друг друга и давали обещание с неутомимым рвением заняться тем, чего нам недоставало, так чтобы через несколько месяцев нам не стыдно было называться настоящими студентами. Сейчас был устроен латинский класс, и большая часть будущих студентов принялась за латынь. Я не последовал этому похвальному примеру по какому-то глупому предубеждению к латинскому языку. До сих пор не понимаю, отчего Григорий Иваныч, будучи сам сильным латинистом, позволил мне не учиться по-латыни.

Нельзя без удовольствия и без уважения вспомнить, какою любовью к просвещенью, к наукам было одушевлено тогда старшее юношество гимназии. Занимались не только днём, но и по ночам.

Все похудели, все переменились в лице, и начальство принуждено было принять деятельные меры для охлаждения такого рвения.

Дежурный надзиратель всю ночь ходил по спальням, тушил свечки и запрещал говорить, потому что и впотьмах повторяли наизусть друг другу ответы в пройденных предметах. Учителя были также подвигнуты таким горячим рвением учеников и занимались с ними не только в классах, но во всякое свободное время, по всем праздничным дням. Григорий Иваныч читал для лучших математических студентов прикладную математику; его примеру последовали и другие учителя. Так продолжалось и в первый год после открытия университета. Прекрасное, золотое время! Время чистой любви к знанию, время благородного увлечения! Я могу беспристрастно говорить о нем, потому что не участвовал в этом высоком стремлении, которое одушевляло преимущественно казённых воспитанников и пансионеров; своекоштные как-то мало принимали в этом участия, и моё учение шло своей обычной чередой под руководством моего воспитателя. Вероятно, он считал, что я не имел призвания быть учёным, и, вероятно, ошибался. Он судил по тому страстному увлечению, которое обнаруживалось во мне к словесности и к театру. Но мне кажется, что натуральная история точно так же бы увлекла меня и, может быть, я сделал бы что-нибудь полезное на этом поприще. Впрочем, родители мои никогда не назначали меня к учёному званию, даже имели к нему предубеждение, и согласно их воле Григорий Иваныч давал направление моему воспитанию. Конечно, университет наш был скороспелка, потому что через полтора месяца, то есть 14 февраля 1805 года, его открыли».

Возможно, был бы в университете факультет с естественными дисциплинами, жизнь Турчанинова прошла бы по-другому. Но тогда не было таких отделений. Он поступил на физико–математический факультет, а курс ботаники слушал на медицинском — там читал лекции профессор Франс Александрович Делавинь. Это был ещё один шаг в сторону ботаники. Все его детские воспоминания оживали, когда на листах гербария он узнавал научные латинские названия растений, с которыми был знаком давным-давно, и это доставляло ему радость. Здесь же, в залах Гербария Харьковского университета, он видел растения, которые не растут в его местности, и перед студентом открывался огромный и неведомый мир.

Вот какую ботаническую характеристику Харьковскому университету дают Р. Камелин и А. Сытин: «Харьковский университет в то время был одним из значительных центров России. Много внимания ему уделял Ф.А. Маршалл фон Биберштейн, в то время уже почти закончивший свою знаменитую “Florataurico–caucasica” и живший в своём недальнем имении в Мерефе.

Университетский ботанический сад находился под особым наблюдением попечителя университета, влиятельного петербургского сановника, графа С.К. Потоцкого. Коллекция ботанического кабинета насчитывала 11460 видов растений, а общее количество гербарных листов составляло 100 тыс. экземпляров». Эти флористические богатства не могли пройти мимо юного Турчанинова, и сам он часто и подолгу просматривал этот гербарий.

Другое обстоятельство, направившее его по стезе ботаники, было знакомство с Василием Матвеевичем Черняевым. Эта дружба продолжалась всю жизнь, и во времена студенчества, и когда В.М. Черняев стал профессором ботаники. Она во многом определила последний творческий этап великого ботаника, когда местом своего проживания он выбрал Харьков. «Долгие годы спустя после университетского учения в преклонных летах эти два друга вспоминали с юношеским жаром свои ботанические похождения, чистосердечно сознавались они, что в уединённых, тогда ещё густых лесах Основы, Даниловки, Куряжа, в степи Роганской, вдали от городского шума, сосредоточенные в восторге от окружавшей их богатой растительности, они утверждались всё более и более в любви к науке и во взаимной дружбе, и в том направлении, по которому впоследствии оба шли неуклонно» — писал об этой поре первый биограф Турчанинова Н.Д. Борисяк. Надо сказать, что Черняевым написана одна из лучших книг по изучению полезных растений Харьковской губернии, которая и сейчас не утратила своего значения.

В 1814 году, окончив физико–математическое отделение Харьковского университета, Турчанинов отправляется в Петербург для поиска места службы. Это диктовалось, прежде всего, необходимостью зарабатывать деньги на жизнь, поскольку его семья не была достаточно зажиточной, чтобы позволить сыну заниматься ботаникой. Он устраивается сначала в Министерство юстиции, а затем в Министерство финансов, где специализируется на финансовом контроле. Но всё свободное время он посвящает любимой ботанике и всякий раз ищет случая посетить ботанический сад на Аптекарском острове. Именно здесь произошло знакомство молодого Николая Турчанинова со знаменитым учёным–садоводом, талантливым организатором Ф.Б. Фишером, которое во многом сформировало его как ботаника.

Фёдор Богданович Фишер (1782–1854) был намного старше Турчанинова. Он родился в Пруссии, в маленьком городке Гальберштат. В 1804 году окончил университет в Галле, а в 1812 году поступил адъюнкт–профессором в Московский университет. Однако проработал там недолго. Вскоре он был приглашен заведовать частным ботаническим садом к графу А.К. Разумовскому в Горенках. Благодаря энергии Фёдора Богдановича коллекции этого сада стали не только самыми крупными в России, но сам сад стал центром изучения российской флоры, затмив все академические учреждения объёмом коллекций и тщательностью проводимых исследований. Фишер всех поражал размахом своей деятельности. Он засылал своих эмиссаров в самые различные уголки света и, конечно же, в Сибирь. Отовсюду в больших количествах к нему стекался посадочный и гербарный материал. Все, что присылалось, высаживалось, изучалось, гербаризировалось. Без преувеличения, Ботанический сад Разумовского сыграл огромную роль для развития ботаники в России. Вот как писал о нём известный писатель П.М. Майков: «Любимым пребыванием графа К.Г. Разумовского было подмосковное село Горенки, где он устроил замечательный ботанический сад, вызвал из заграницы для этого профессора Стефана, а потом Фишера. Сад этот считался одним из чудес Москвы и имел до 2000 родов растений; известные ботаники ездили в различные страны России для пополнения коллекции сада, при котором имелась огромная библиотека, богатейшая в России по естественным наукам. В оранжереях насчитывалось до 500 больших померанцевых деревьев, а сад был расположен на двух квадратных верстах. В теплицах выращивались долее неизвестные растения, получившие в честь графа название Rasumowia». Но так уж была устроена российская жизнь, что тот великий труд, который был затрачен на создание величайшего, даже по европейским меркам, ботанического сада в Горенках, со смертью его владельца пошёл прахом.

Фёдор Богданович Фишер (1782–1854)

А в ботаническом саду на Аптекарском острове, принадлежавшем в то время Императорской медико–хирургической академии, царили разор и запустенье. Это следует из многочисленных жалоб его директора Ясона Петрова в вышестоящие инстанции. Здесь не было его вины. Управлял финансами всё тот же Разумовский, которому, очевидно, роднее был свой сад в Горенках. Вот как, по свидетельству автора замечательной истории Императорского ботанического сада В.И. Липского, выглядел ботанический сад, который застал Турчанинов и который принял Ф.Б. Фишер в 20-х годах: «Ботанический сад Академии сначала помещался на Аптекарском острове, там профессору полагалась квартира; лекции он читал в Академии, но для экскурсий студенты летом еженедельно отправлялись в сад. Всё здесь представляло картину разрушения: и квартиры и сад. По словам профессора Ясона Петрова, крыша и потолок в квартире служителей обветшали до того, что во время дождя во многих местах течёт вода в комнату и трубочисты ходить на верх отрекаются. Фундаменты домов разстроены так, что некоторые стены оседают и пропускают ветер со всех сторон, отчего открытые двери сами собой запираются. Дождь отмачивает штукатурку, и та падает большими кусками. Не лучше были помещения для растений. Прежде насчитывалось 20 оранжерей и 34 парника, потом число оранжерей сократилось до 5, а парников до 6. Оранжереи готовы были рухнуть от ничтожного сотрясения; во время морозной погоды растения в них гибли от холода...»

В одном из донесений Петров даже предлагал продать все тропические растения из оранжереи. И вот это хозяйство принял Фишер в 1823 году. Н.С. Турчанинов в это время был в Петербурге и знал состояние ботанического сада.

Императорский Ботанический Сад Петра Великого (старое здание Гербария и Библиотеки на Песочной улице)

Очевидно, не раз он сетовал на отношение власть имущих к ботанике. И на его глазах произошли изменения, связанные с деятельностью его нового директора. За два года Императорский сад фактически из руин превратился в крупное научное учреждение мирового уровня. Профессор ботаники Петербургского университета Бонгард восторженно отзывался о деятельности Ф.Б. Фишера, вернувшегося из-за границы с богатейшими поступлениями в коллекции: «Этот изысканный ботаник вернулся с такими сокровищами, что уже в конце первого года сад предложил такое большое количество растений со всех концов света, что превзошёл в этом отношении Горенки своим великолепием. Сегодня, бесспорно, это самый красивыйсад этого типа».

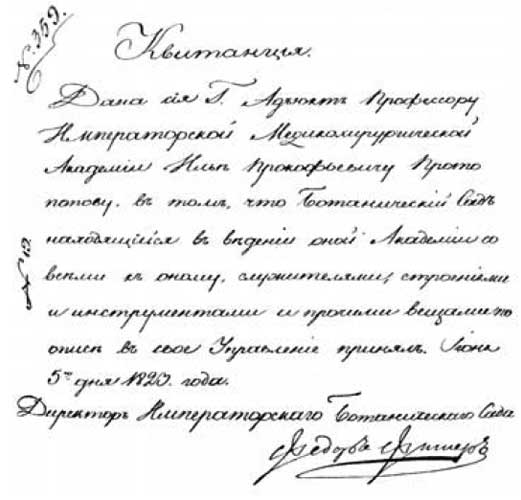

Квитанция о приёмке Ф.Б. Фишером ботанического сада, принадлежащего Императорской Медико?хирургической академии

А между тем коллекции сада росли так стремительно, что Фишер не успевал обновлять каталоги. Генералу Раевскому на его запрос по этому поводу он отвечал: «К сожалению, я не могу отправить вам, мой генерал, каталог ботанического сада: нет старого каталога 1824 года, который содержит едва ли половину растений, которые есть в саду сейчас. Если Вам угодно, когда понадобится использовать меня в качестве каталога, то это будет лучше».

Очевидно, у Турчанинова не было в тот момент другого учителя кроме Ф.Б.Фишера, который был единственным штатным ботаником в саду и практически знал все 15 тысяч выращиваемых растений. Держа в порядке весь сад, Фишер успевал описывать новые виды. Турчанинов видел поступления от одесского аптекаря О.И. Шовица, приславшего гербарий закавказских растений, насчитывающий 60 тысяч листов. Ему посчастливилось познакомиться с гербарием бразильских растений, который был прислан русским консулом, экстраординарным академиком Г.И. Лангсдорфом и ботаником Л. Риделем, состоящий из 8 тысяч видов (80 тысяч листов). Бесценные грузы, таящие многочисленные открытия, доставлялись в северную столицу обыкновенной почтой. Благодаря Лангсдорфу, северный город Петербург на несколько лет стал ботаническим центром по описанию новых тропических видов.

Григорий Иванович Лангсдорф (Георг Генрих фон Лангсдорф) — это потерянное и вновь обретённое российское ботаническое имя. Липский в своей обстоятельной монографии об истории Императорского сада не упоминает о нём, только приводит слухи, что у Фишера в Бразилии было своё ботаническое представительство.

Григорий Иванович Лангсдорф (1774–1852)

Г.И. Лангсдорф был удивительным человеком. Задолго до своих бразильских путешествий он участвовал в первом кругосветном плавании российского флота. Он буквально упросил капитана И.Ф. Крузенштерна и российского посла Н.П. Резанова взять его натуралистом на одно из российских судов. Настойчивость и безграничная преданность науке произвели на руководителей плавания большое впечатление, и отказать Лангсдорфу они не смогли. «Радость и благодарность Лангсдорфа нелегко описать, — писал Крузенштерн. — Он заявил о своей готовности по возвращении возместить то золото, которое он потратит из своих средств, если Император ни чего не сделает для него».

Жажда познаний Лангсдорфа была удовлетворена сполна. Вместе с экспедицией он побывал на Канарских и Маркизских островах, в Бразилии и Японии, Аляске и на Камчатке. В качестве личного врача Н.П. Рязанова он участвовал в дипломатической миссии в Калифорнию, где началась великая и романтическая любовь русского вельможи и юной испанской девушки. Но это уже неботаническая история.

Хорошее знание португальского языка определило дальнейшую судьбу талантливого натуралиста. Он становится консулом в Бразилии и получает возможность проводить более детальные исследования вдоль побережья Атлантического океана — в окрестностях Рио–де–Жанейро и Сан–Паулу. Интереснейшие сведения о природе Бразильского нагорья, населяющих её индейских племенах, богатые коллекции минералов, растений и животных регулярно переправлялись в российскую Академию, а также в музеи Германии, Англии и Франции.

Закончив свою консульскую миссию, Лангсдорф возвращается в Россию. В 1821 году, намереваясь отправиться с торговым караваном в Бухару, он выехал в Оренбург, но экспедиция была отложена на неопределённое время. А вскоре он получил личное указание Александра I вернуться в Бразилию во главе снаряжённой на средства «Кабинета Его Величества» научной экспедиции, в которой он пробыл до 1829 года.

Обратно в Европу Лангсдорф вернулся совершенно больным и неспособным к работе. Ввиду расстройства умственных способностей (следствие перенесённой тропической лихорадки), Лангсдорф был не в состоянии обработать собранные им материалы, а вскоре после смерти его имя утерялось почти на сто лет.

Учитывая увлечённость Турчанинова растениями, можно не сомневаться в том, что и он вместе с Фишером принимал участие в разборке поступающих из далёкой Бразилии ботанических коллекций.

Несмотря на большую занятость, Фишер добросовестно формировал дублетный фонд, обменивался и растениями, и гербарием с различными европейскими учреждениями, обогащая свои коллекции. Безусловно, Турчанинову было чему поучиться у шефа, и впоследствии он на протяжении всей своей жизни собирал растения, где только это было возможно, обменивался с коллегами, шёл на любые материальные затраты, покупая чужие коллекции. Живя далеко в Сибири, оторванный от ботанических центров, от новейшей литературы, от общения с коллегами, он описывал новые виды из Китая, Филиппин, Индонезии, Австралии, Новой Зеландии, Африки, Мексики, Венесуэлы, Перу, Чили. По мнению Р. Камелина и А. Сытина, в общей сложности Н.С. Турчаниновым описано около 150 родов и более 1000 видов. А гербарий к концу его жизни насчитывал более 150 тысяч листов.

Прогулки в окрестностях Петербурга, активное гербаризирование растений не прошло даром. В 1825 году он публикует «Список растений, находящихся в окрестностях Санкт–Петербурга», в котором указывает 646 видов растений. Это на добрую сотню видов больше, чем было отражено в предыдущей сводке Г.Ф. Соболевского. Выполняя свою первую научную работу, Н.С. Турчанинов общался со многими ботаниками. Прежде всего, ему помогал академик Карл Антонович Триниус, который и впоследствии оказывал Турчанинову большое содействие.

Остаётся всё же неясным, почему Турчанинов не стал профессиональным ботаником. Конечно, трудно поверить, что преградой научной деятельности стала русская национальность, как считали некоторые его биографы. Скорее всего, действительно в тот момент в ботаническом учреждении не было вакансий. Кроме того, у него не было специального биологического образования для замещения профессорской должности. Он работал в Министерстве финансов на должности финансового контролёра. Острый глаз, великолепная зрительная память, способности к логическому анализу позволяли ему блестяще справляться со своими обязанностями.

И скорее всего, по совету Ф.Б. Фишера и К.А. Триниуса, он «выхлопатывает» себе должность в Восточной Сибири, куда отправляется в 1828 году.

Ни один из биографов Турчанинова, которые к тому же были ботаниками (А.Н. Бекетов, С.Ю. Липшиц, Е.М. Козо–Полянский, Р.В. Камелин и А.К. Сытин), никак не освещают период с 1814 до 1828 года. Но именно в этот период проходило становление Николая Степановича как ботаника–профессионала, как человека. Формировался круг его друзей, в числе которых оказался опальный офицер Н.С. Карелин. Но это уже другая ниточка в бесконечном узоре ботанических арабесок. Очевидно, Турчанинов участвовал в знаменательном событии встречи в Петербурге знаменитого путешественника Александра фон Гумбольдта, который, словно метеор, пронесся по Сибири, оставляя яркий след своего таланта.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

1.1.4. Календарные пасхальные циклы: круг Солнцу и круг Луне

1.1.4. Календарные пасхальные циклы: круг Солнцу и круг Луне Объясним, что такое «круг Солнцу» и «круг Луне». О них часто будет идти речь ниже. Это – два календарно-астрономических цикла, связанные с юлианским календарем с одной стороны, и с астрономическими явлениями – с

Рут Фишер

Рут Фишер — Вы Рут Фишер помните?— Кто же ее не помнит? Оригинальная личность. Она мало похожа на коммунистку, но в лидерах оказалась. Приехала в Россию из Германии.— Говорят, была одним из персонажей анекдотов, сочиненных Мануильским?..— Потому что Мануильский и Рут

ДЖОН АРБЕТНОТ ФИШЕР

ДЖОН АРБЕТНОТ ФИШЕР Одни считают Фишера тем человеком, который создал британский флот периода Первой мировой войны, другие порицают его за увлечение необычными проектами кораблей. Во всяком случае, роль этого выдающегося человека в создании морской мощи Великобритании

Глава седьмая ВИЛЛИ ФИШЕР

Глава седьмая ВИЛЛИ ФИШЕР Наступил 1945 год — последний год Великой Отечественной войны. 28 марта Шерхорн получил от начальника германского Генерального штаба радиограмму следующего содержания:«Телеграмма № 5 для полковника Шерхорна: «Приказом от 16 марта 1945 года фюрер

Кардинал Фишер и Кентская Дева

Кардинал Фишер и Кентская Дева Кардинал Джон Фишер, епископ Рочестерский, был наиболее заметным из духовных лиц, пострадавших в связи с делом о разводе короля. Будучи в ту пору уже глубоким стариком, он пользовался известностью как самый ученый и образованный английский

Б. Фишер [296] ФОРМИРОВАНИЕ ЮНКЕРСКОЙ БАТАРЕИ И ЕЕ БОЕВАЯ СЛУЖБА В НОВОЧЕРКАССКЕ [297]

Б. Фишер [296] ФОРМИРОВАНИЕ ЮНКЕРСКОЙ БАТАРЕИ И ЕЕ БОЕВАЯ СЛУЖБА В НОВОЧЕРКАССКЕ [297] В промежуток времени с 10–го по 22 ноября 1917 года в город Новочеркасск из Петрограда прибывала ежедневно, среди всех прочих, очередная партия юнкеров–артиллеристов. Каждую приезжающую

Б. Турчанинов [374] ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ [375]

Б. Турчанинов [374] ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ [375] Гробокопатели На огромном Нахичеванском кладбище в склепах (и не только там) скрывались застигнутые врасплох в чужом городе во время большевистского восстания и грянувшего за ним террора «солдатских и рабочих депутатов» офицеры,

1.4. Календарные пасхальные циклы: круг Солнцу и круг Луне

1.4. Календарные пасхальные циклы: круг Солнцу и круг Луне Объясним, что такое «круг Солнцу» и «круг Луне». О них часто будет идти речь ниже. Это – два календарно-астрономических цикла, связанные с юлианским календарем с одной стороны, и с астрономическими явлениями – с

Генерал Турчанинов (Турчин)

Генерал Турчанинов (Турчин) Более ста лет прошло со времени гражданской войны в Соединенных Штатах. Судьба страны висела на волоске. Предвиделась возможность распадения государства на две страны — свободный Север и рабовладельческий Юг. Кровопролитная война

ЭМИЛЬ ФИШЕР (1852–1919)

ЭМИЛЬ ФИШЕР (1852–1919) Макс Фридрих, известный лесоторговец из города Рейта, вышел из экипажа и энергично зашагал к конторе своего тестя Фишера, предпринимателя, знаменитого во всей Рейнской области. Если это было по пути, он всегда заезжал в Эйскирхен, чтобы встретиться с

Лангсдорф Григорий Иванович

Лангсдорф Григорий Иванович Лангсдорф Григорий Иванович (1774–1852), русский дипломат, целитель («врач») (хирург), этнограф, путешественник.1803 год. Г. И. Лангсдорф участвует в походе И. Ф. Крузенштерна и Н. П. Резанова. Он побывал в Петропавловске-на-Камчатке и в Русской

КРУГ ДЕВЯТЫЙ. ГУМБОЛЬДТ, КАНКРИН, ТУРЧАНИНОВ

КРУГ ДЕВЯТЫЙ. ГУМБОЛЬДТ, КАНКРИН, ТУРЧАНИНОВ На начало XIX века пришёлся переломный момент в истории России. Молодой Император Александр I решил начать крупные преобразования в стране. Крупные успехи были достигнуты им в сфере образования: во всех уездных городах учредил

КРУГ ДЕCЯТЫЙ. ТУРЧАНИНОВ, БУНГЕ, КИРИЛОВ

КРУГ ДЕCЯТЫЙ. ТУРЧАНИНОВ, БУНГЕ, КИРИЛОВ Считается, что первым кто придумал засушивать растения между листами растений, был Лучо Гини (1490–1556), профессор ботаники в университете в Болонье. Он и не знал, что совершил великое открытие, сопоставимое только с открытием

КРУГ ОДИННАДЦАТЫЙ. КАРЕЛИН, ТУРЧАНИНОВ

КРУГ ОДИННАДЦАТЫЙ. КАРЕЛИН, ТУРЧАНИНОВ Из Оренбурга до столицы три недели пути, если ехать на почтовых. Только выносливые фельдъегеря проскакивают до Петербурга за восемь дней — отощавшие, грязные и небритые; и в таком виде, не дав переодеться, их сразу вели в покои к