3. 1. Дружеские собрания и литературные кружки воспитанников Московского университета

3. 1. Дружеские собрания и литературные кружки воспитанников Московского университета

Со студенческих скамей допожарного Московского университета вышло немало замечательных людей, оставивших свой след в истории России, будущих писателей, поэтов, деятелей декабристского движения. Их университетские знакомства, общность юношеских устремлений, игравшие более или менее значительную роль в разные моменты истории, до сих пор не разрабатывались подробно исследователями. Между тем верность университетской дружбе многие студенты пронесли через всю жизнь: в 1850 г. П. Я. Чаадаев с радостью откликается на просьбу об услуге от своего «старейшего товарища» Ф. И. Прянишникова, с которым они не виделись 40 лет. Приятельский союз И. Д. Якушкина, братьев Чаадаевых и князя И. Д. Щербатова, перешедший из стен университета в Семеновский полк, положил начало офицерской артели, ставшей ядром одного из первых обществ декабристов[362].

Особой формой объединения студентов были литературные кружки, где юноши пробовали свои силы в изящной словесности. Они составляли еще одну сторону жизни студенчества, связанную с изданием собственных журналов и литературных сборников, творческими поисками при создании собственных произведений, мечтой о поэтической известности, через которую прошли многие воспитанники. Череда их открывается Жуковским и заканчивается Грибоедовым, включая имена хотя и менее крупных, но тем не менее занявших свое место в литературе писателей.

Наиболее значительный литературный кружок в допожарном университете сформировался вокруг поэта А. Ф. Мерзлякова. В течение своей жизни А. Ф. Мерзляков несколько раз оказывался в центре московских кружков, обладавших значительным влиянием на литературный процесс своего времени. В 1801 г. вместе с Андреем Тургеневым и Жуковским он основывает Дружеское литературное общество, деятельность которого была важным в развитии русской поэзии шагом вперед от рубежей, достигнутых в конце XVIII в. Карамзиным[363]. В середине 1805 г. Мерзляков — постоянный посетитель дружеских собраний московских литераторов (например, в доме Воейкова на Девичьем поле), где вокруг него собирается круг единомышленников, которые ориентировались в поэзии на стиль Мерзлякова, сознательно отталкивавшегося от поэтики Карамзина в сторону высоких поэтических жанров, оды и сатиры, с его несколько утяжеленным славянизмами языком, повышенным вниманием к античным и славянским древностям как источнику стиха. Среди этих литераторов можно назвать Н. Ф. Грамматика, Ф. Ф. Иванова, М. В. Милонова, 3. А. Буринского. В равной степени эстетике, исповедуемой в кружке Мерзлякова, было чуждо и формирующееся «ложноклассическое» направление поэзии, намеренно архаизирующее язык, представителями которого в Москве были такие одиозные фигуры, как граф Хвостов и П. И. Голенищев-Кутузов. Таким образом этот кружок придерживался собственной позиции в литературных спорах своего времени, выражая взгляды, характерные для поэтов-разночинцев той поры, идеал которых был по-прежнему связан с именем Ломоносова[364].

Большинство литераторов-мерзляковцев было тем или иным образом связано с Московским университетом. Как мы узнаем из воспоминаний С. П. Жихарева, на университетских квартирах проходили постоянные собрания, где присутствовали многие друзья и коллеги Мерзлякова, объединенные любовью к искусству: магистр П. И. Богданов, адъюнкт военных наук и музыкант-арфист Г. И. Мягков, издатель «Военного журнала», математик и также музыкант П. И. Рахманов, университетский учитель скрипичной игры Рачинский, актер Злов и др. Мерзляков был душою этой компании. После одного из собраний Жихарев записывает: «Алексей Федорович острил беспрестанно. Нет человека любезнее его, когда он нараспашку»[365]. Частыми гостями этих собраний были и студенты университета, которые чувствовали здесь удивительную атмосферу дружбы и равенства всех участников кружка, независимо от чина или заслуг на литературном поприще, и не случайно, что именно в этом кружке Жихарев отмечает два своих дня рождения и устраивает прощание с университетом.

Одним из наиболее талантливых литераторов мерзляковского кружка, близким по складу характера и творчеству к самому Мерзлякову, был поэт Захар Алексеевич Буринский (1784–1808). Родившийся в семье священника из Переславля-Залесского, он некоторое время учился в Московском университетском благородном пансионе, в 1801 г. поступил в казенные студенты, в 1804 г. окончил курс кандидатом по философскому факультету. С 1807 г. Буринский — магистр и адъюнкт философии и словесных наук. Во время учебы в университете он пользовался поддержкой попечителя М. Н. Муравьева, готовившего его для преподавания всеобщей истории. На смерть Муравьева Буринский откликнулся поэтическим посланием, сочувственно процитированным Батюшковым в его программной речи «О влиянии легкой поэзии на язык». В это же время Буринский сблизился с Мерзляковым, поддерживал переписку со своим пансионским товарищем Н. И. Гнедичем. Как и Мерзляков, Буринский отличался веселостью и общительным нравом в компании, притягивал к себе друзей, которые сохранили о нем память как о незаурядном, но нераскрывшемся литературном даровании. «Не забуду и тебя, милый беспечный мой Буринский, будущее светило нашей литературы, поэт чувством, поэт взглядом на предметы, поэт оборотами мыслей и выражений и образом жизни — словом поэт по призванию! — пишет Жихарев, прощаясь с университетом в 1806 г. — Не забуду тебя, скромный обитатель бедной кельи незабвенного нашего поэта Кострова, которого наследовал ты талант, но не наследовал его слабостей»[366]. Николай Тургенев отмечает в дневнике после пансионского акта: «Буринский славно сказывал стихи, но не худо и шалил за ужином»[367]. При этом в нескольких известных нам письмах Буринского он предстает совершенно с другой стороны: человеком чувствительным, ранимым, тяжело переживающим обиды и несправедливости, склонным к глубоким медитативным размышлениям. «Люди нашего состояния живут в рабстве обстоятельств и воли других… Сколько чувств и идей должны мы у себя отнять! Как должны переиначить и образ мыслей и волю желаний и требований своих самых невинных, даже благородных склонностей! — Мы должны исказить самих себя, если хотим хорошо жить в этой свободной тюрьме, которую называют светом. У турок есть обыкновение тех невольников, которым удается понравиться господину, заставлять в саду садить цветы! О! если бы судьба доставляла нам хотя такую неволю!»[368] Последние годы жизни Буринского сопровождали какие-то не вполне ясные нам несчастные события. На его внезапную смерть в мае 1808 г. откликнулись стихами Мерзляков и И. Б. Петрозилиус, немец-гувернер в семье Грибоедовых, очевидно, близко друживший с Буринским, что, как мы увидим ниже, показывает еще одну сторону университетских знакомств создателя «Горя от ума».

Оба поэта — 3. А. Буринский и А. Ф. Мерзляков — тесно соприкасались в своей жизни с университетским благородным пансионом, публиковали стихотворения в его изданиях, и неудивительно, что многих их знакомых мы видим среди членов Собрания воспитанников благородного пансиона. Список авторов «Утренней зари» и других названных выше сборников помогает нам выявить наиболее активных участников этого литературного кружка, и хотя его заседания во многом носили формальный характер, являясь частью воспитательной системы А. А. Прокоповича-Антонского, им сопутствовала иногда и настоящая дружба между членами собрания, о которой мы можем узнать из их личной переписки. За период с начала XIX в. до Отечественной войны в собрании сменилось несколько поколений воспитанников, для каждого из которых характерны свои дружеские связи. Среди старшего поколения, наиболее активно участвовавшего в первых книгах «Утренней зари», мы можем выделить И. А. Петина и Д. В. Дашкова. Ивану Петину, окончившему пансион в 1803 г. в ранге первого воспитанника, посвящено замечательное воспоминание Батюшкова, служившего с ним в одном полку во время похода 1807 г. и финляндской кампании и оплакавшего его смерть на 26 году жизни в «битве народов» под Лейпцигом. «Ум его, — пишет Батюшков, — был украшен познаниями и способен к науке и рассуждению, ум зрелого человека и сердце счастливого ребенка: вот в двух словах его изображение»[369]. Стихотворные опыты Петина публиковались только в пансионских сборниках, но Батюшков считал, что «несколько басен, написанных им в ребячестве, и переводов из книг математических показывали редкую гибкость ума, способного на многое».

Дмитрий Дашков, в будущем один из основателей литературного общества «Арзамас» и министр юстиции при Николае I, был, так же как и Петин, назван лучшим воспитанником благородного пансиона, и закончил его в 1803 г. До 1810 г. Дашков жил в Москве, числясь, как и многие его сверстники, на службе в архиве Коллегии иностранных дел, что не мешало ему посещать университетские занятия и не терять контакта с пансионским кругом, к которому принадлежали его ближайшие друзья — Н. Масленников, М. Милонов и Н. Грамматин. Именно Милонов и Грамматин, а также С. Соковнин, Н. Тургенев, В. Прокопович-Антонский (племянник инспектора) и несколько других воспитанников задавали тон в пансионских изданиях 1805–1810 гг. Дружеская переписка Грамматина, Милонова и Дашкова этих лет подробно рисует нам взаимоотношения молодых людей, круг их чтения, научные интересы и литературные вкусы, их формирующиеся жизненные устремления[370]. Из трех друзей Дашков отличался наибольшими познаниями в литературе, особенно французской, увлекался философией и естественной историей. Дмитриев пишет, что «в самой молодости, между товарищами, Дашков пользовался уже преимущественным уважением и к своему лицу и к своим мнениям. Он и тогда имел над ними какую-то моральную власть, которой они покорялись, признавая его превосходство перед собою. Его приговор литературным их произведениям почитался важным и окончательным; его насмешка была метка и неотразима, хотя никогда не была оскорбительна. Милонов, а особенно Грамматин, часто бывали предметом его верных замечаний и приятельских шуток, но плохие авторы испытывали всю силу его иронии»[371].

Судьбы друзей сложились по-разному. Николай Грамматин расстался с пансионом только зимой 1806 г., защитив в университете экзамен на степень кандидата словесности, но продолжал ученые занятия и в 1809 г. был удостоен диплома магистра за «Рассуждение о древней русской словесности» — один из первых трудов по древнерусской литературе. Переехав в Петербург (при покровительстве И. И. Дмитриева) он пытался начать служебную карьеру, но неудачно. Все это время Грамматин не переставал писать стихи, сотрудничал в ряде журналов и литературных обществ, причем в поэтических произведениях, как и Мерзляков, искал средств для выражения народного духа, обращался к предромантической европейской поэзии, Оссиану и другим авторам. Сборник его стихов (1811 г.) не вызвал особого отклика у читающей публики, в парнасском адрес-календаре Воейкова он охарактеризован как «ветошник русских писателей, перекраивает новые пьесы из старых лоскутьев и перекрашивает в чужие поношенные стихотворения»[372]. В середине 1812 г. Грамматин уехал в родную Костромскую губернию, где служил директором Костромской гимназии и вышел в отставку в 1818 г.[373].

Михаил Васильевич Милонов, поэт с блестящим сатирическим дарованием, исповедовавший в творчестве высокие принципы Ювенала, но также оставивший превосходные образцы и элегического жанра, и игровой «вольной» поэзии, резко отличался характером и дарованием от своего друга Н. Грамматина. Как пишет М. А. Дмитриев, знавший обоих еще в пансионе, «Милонов известен в нашей литературе своими сатирами; а между современниками славился еще острыми ответами и беззаботною, разгульною своею жизнью, которой он отличался от всех упомянутых мною его товарищей по литературе. Грамматин напротив составлял совершенную противоположность с Милоновым: он был человек тихий, скромный, безобидный, медлительный»[374]. По словам Дмитриева, после Кострова ни о ком из писателей не было столько анекдотов[375]. Карьера Милонова не сложилась; окончив с отличием пансион в 1808 г., а в 1810 г. университет в звании кандидата[376]®, он служит в Петербурге, где стремится, без особого успеха, противостоять рассеянной жизни, которая его затягивает (как это видно из его переписки с Грамматиным[377]). Служба в департаменте не удовлетворяла Милонова, он переходил с места на место, после Отечественной войны вновь оказался в Москве, затем опять в Петербурге, пока наконец, по словам Вигеля, не «потопил свой талант в вине, или лучше сказать, в водке».

К рассмотренному нами дружескому кружку примыкал в период его учебы в пансионе (1799–1806) и в университете (1806–1808) и Николай Тургенев (из его дневника мы узнаем о посещении Тургеневым дружеской пирушки у Милонова, вместе с В. Прокоповичем-Антонским и другими воспитанниками; в другой раз вместе с Дашковым и Масленниковым он вступает в спор о Вольтере; кроме них в дневнике упомянут как приятель Тургенева и 3. А. Буринский), но говорить о их тесном товариществе, видимо, неправомерно. Хотя Тургенев, как и его приятели, писал стихи и даже пытался опубликовать их в «Вестнике Европы», литературные интересы слабо связывали его с пансионским кругом; и вообще, изучив дневник Тургенева, мы едва ли можем назвать кого-либо из упомянутых там молодых людей его близкими друзьями. В характере Тургенева и процессе складывания его мировоззрения еще М. О. Гершензоном, первым из исследователей, подмечены черты, отличавшие дворянского юношу начала XIX в., который впервые столкнулся с противоречиями окружающей жизни и приходит к осознанию необходимости бороться с ними, даже революционными методами. «Дневник молодого Тургенева на всем своем протяжении исполнен такой мрачной меланхолии, какой никто не мог бы предполагать в здоровом и прилежном юноше.

<…> Он часто, особенно в начале, жалуется на скуку… Но скука — не точное слово; его душевное состояние — не скука, а тоска, ипохондрия, наполовину нервного, наполовину философского происхождения, иначе говоря „мировая скорбь“»[378]. Николай Тургенев находится в жестоком разладе с окружающим его миром, прежде всего видя бессмысленность и бесцельность той светской жизни, которую он ведет; некоторое отдохновение он находит только наблюдая во время гуляний простой народ, «русских мужичков» (по замечанию Е. И. Тарасова, «Тургенев вообще друг народа»[379]). Причину своего разлада он объясняет неизбежностью бед и страданий людей вокруг него, которая проистекает из существующей системы отношений между людьми. «Глупые люди, почитающие сей свет лучшим и совершенным, несчастные, зараженные оптимизмом, — станете ли еще утверждать нам справедливость своей системы? Никакой Цицерон, никакой Рафаэль не может изобразить всех бедствий человеческих — труд напрасный. Но, скажет какой-нибудь П англ ос: ты говорил это во время твоего несчастия, послужившего тебе же к пользе, а в веселый час, в иное время станешь говорить противное. — Нет, нет, как бы я ни был весел, как бы ни был счастлив, при сей ужасной мысли о несчастном человечестве сердце мое содрогнется»[380]. Все несчастья людей следуют из того, что их жизнь слишком удалена от «натурального», природного существования. В поисках законов этого природного существования Тургенев подвергает анализу и критике все стороны окружающего его мира. Он замечает глупость, лень, корыстолюбие знакомых ему людей, осуждает безнравственное с его точки зрения пансионское начальство, бесполезность своей службы в архиве и т. д. Характерно, что воспитанный дома и в пансионе на строгих религиозных началах, он в минуты рефлексии испытывает жестокие сомнения в существовании Бога и пытается объяснить его с помощью «просвещенного светом разума и философии, тщательно рассматривающей Природу и ход вещей». В поисках ответа он обращается к книгам, среди которых его особенно привлекает Вольтер с его разрушительным пафосом по отношению к старому миру и надеждой построить новый. «Если злоупотребление утвердилось, то нужен громовый удар, чтобы искоренить его», — в этой цитате из Вольтера в дневнике Тургенева уже проглядывают черты будущего декабриста.

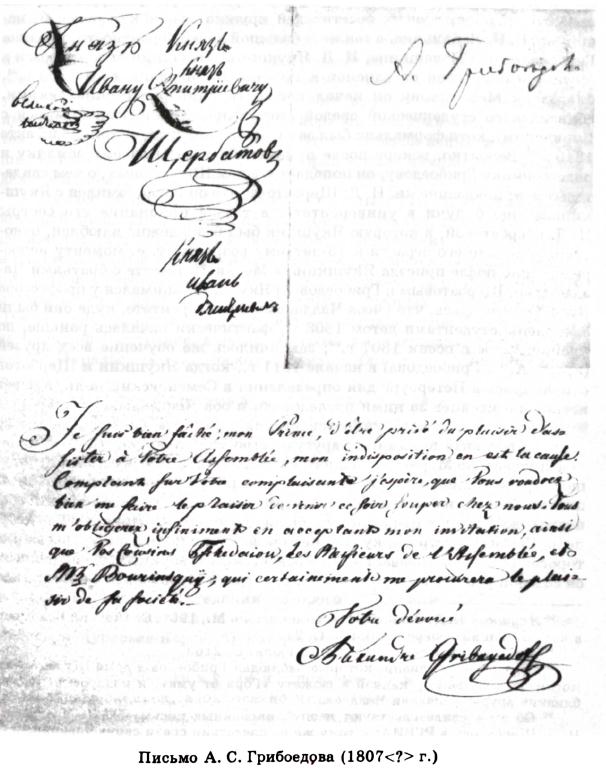

З. А. Буринский, объединявший кружок Мерзлякова с пансионской средой, участвовал и в других дружеских собраниях студентов, среди которых одно вызывает наше повышенное внимание, поскольку именно в нем мы можем отметить зарождение товарищеских связей между несколькими участниками первых декабристских организаций. Речь идет о собиравшемся в доме Щербатовых на Кузнецком мосту литературном кружке студентов Московского университета, куда входили жившие в доме князь И. Д. Щербатов, братья П. Я. и М. Я. Чаадаевы, а также А. С. Грибоедов и некоторые другие молодые люди. Прямым источником наших сведений об этом кружке служит случайно сохранившаяся в архиве Щербатова записка от А. С. Грибоедова, датируемая временем не позже весны 1808 г. (т. е. Грибоедову в это время, по-видимому, было не более 13 лет!). Он пишет: «Крайне огорчен, князь, быть лишенным удовольствия присутствовать на вашем собрании, тому причина мое недомогание. Рассчитывая на вашу любезность, надеюсь, что вы доставите мне удовольствие отужинать у нас сегодня вечером. Вы меня очень обяжете, согласившись на мое приглашение, так же как и ваши кузены Чаадаевы, члены собрания и г. Буринский, который, конечно, доставит мне удовольствие своим присутствием. Преданный вам Александр Грибоедов»[381].

Университетская дружба Грибоедова и братьев Чаадаевых хорошо известна по воспоминаниям и подтверждается многими фактами[382]. Буринский также оказался в числе «членов собрания» не случайно: в это время он преподает князю И. Д. Щербатову и его сестрам русскую словесность. К числу других посетителей кружка мы можем отнести, например, В. И. Лыкошина, а также, с большой долей вероятности, земляка Грибоедова по Смоленщине, И. Д. Якушкина. Якушкин был привезен в Москву и определен на пансион к профессору Мерзлякову в 1808 г.[383], благодаря Мерзлякову он начал посещать университетские лекции, сблизился со студенческой средой (возможно, также познакомился с Буринским), хотя формально был зачислен в университет только на акте 1810 г.[384] Вероятно, вскоре после приезда, благодаря своему земляку и родственнику Грибоедову, он попадает и в дом Щербатовых, о чем свидетельствует показание кн. И. Д. Щербатова, что он познакомился с Якушкиным еще будучи в университете, а также признание его сестры Н. Д. Щербатовой, в которую Якушкин был безнадежно влюблен, относившей начало его страсти к 13-летнему возрасту, т. е. моменту непосредственно после приезда Якушкина в Москву[385]. Вместе с братьями Чаадаевыми, Щербатовым и Грибоедовым Якушкин занимался у профессора Буле. Отмечу здесь, что учеба Чаадаевых в университете, куда они были зачислены студентами летом 1808 г., фактически началась раньше, по крайней мере с осени 1807 г.[386]; закончилось же обучение всех друзей (кроме А. С. Грибоедова) в начале 1811 г., когда Якушкин и Щербатов отправились в Петербург для определения в Семеновский полк, а через несколько месяцев за ними последовали и оба Чаадаевых.

Рассматривая круг университетских знакомых Грибоедова, мы не должны оставить вниманием другую замечательную фигуру — Михаила Николаевича Муравьева, одного из основателей Союза спасения, будущего графа Виленского. Об их приятельских отношениях мы узнаем из письма Грибоедова от 6 июня 1826 г.; по его словам, в этот день они оба, после освобождения из-под ареста, были представлены Николаю I во дворце на Елагином острове, куда приехали вместе в коляске Муравьева, которого Грибоедов называет «университетским товарищем, не видевшимся со мной уже 16 лет». В самом деле, встречи Муравьева с Грибоедовым в университете могли происходить именно в 1810 г., когда первый из них был зачислен студентом физико-математического отделения. Однако и до этого Михаил Муравьев, страстно увлекавшийся математикой, собирал у себя дома кружок университетских студентов — знатоков этой науки, среди которых его биограф называет Щепкина, Афанасьева, Андреева и Терюхина (двое из них впоследствии стали преподавателями университета)[387]. Расцвет муравьевского кружка связан с основанием им при поддержке отца, генерал-майора Н. Н. Муравьева, общества математиков, преобразованного после Отечественной войны в московскую школу колонновожатых, из стен которой вышло немало замечательных деятелей декабристского движения.

Душою общества математиков был сам Н. Н. Муравьев-старший, который читал здесь лекции по военному искусству, предоставил в распоряжение слушателей свою богатейшую библиотеку, коллекцию оружия, необходимые инструменты и, главное, разработал основные положения устава и учебной системы общества, которое, благодаря этому, сразу превратилось в одно из самых передовых учебных заведений России. Для занятия общества Н. Н. Муравьев предоставил свой прекрасный дом на Большой Дмитровке, а летом молодые люди отправлялись в арендованное Муравьевыми подмосковное имение Осташево, где учеба продолжалась.

Замечательна была сама атмосфера, сложившаяся в семье Муравьевых. Три брата Муравьевых — Александр, Николай и Михаил — плечом к плечу прошли Отечественную войну (во время которой младшему, Михаилу, только исполнилось 16 лет!), не раз выручая друг друга из смертельной опасности. Двое старших были избраны действительными членами общества математиков, и покровительствовали сложившемуся там студенческому кружку. А. Н. Муравьев, учившийся в Московском университете до 1810 г., поступил колонновожатым в свиту его величества по квартирмейстерской части; после войны, получив звание полковника, основал «Священную артель» и был одним из главных учредителей Союза Спасения, заседания которого проходили в Москве на его квартире в Хамовнических казармах. Н. Н. Муравьев-младший (впоследствии Муравьев-Карский), которого отец в 1811 г. отвез в Петербургское училище колонновожатых, подобно своим братьям демонстрировал прекрасные способности в учебе и одновременно, как следует из его замечательных записок, вдохновенно читал Руссо и мечтал найти свой способ переустроить окружающую его жизнь на более гармоничных началах. Именно Николаю Муравьеву принадлежала мысль создания самого первого, совсем еще детского, тайного общества «Чока» в Петербургской школе колонновожатых, все участники которого (Матвей Муравьев-Апостол, Артамон Муравьев, Василий и Лев Перовские) стали затем деятелями декабристского движения.

Для развития нашей темы важно отметить, что участники петербургского общества «Чока» в основном подружились еще в Москве, посещая занятия муравьевского кружка. Из записок Н. Н. Муравьева мы узнаем, что в 1811 г. слушателями Общества математиков, число которых превышало 16 человек, были А. 3. Муравьев, И. Г. Бурцов, братья Михаил и Петр Колошины — все это воспитанники Московского университета[388]. Артамон Муравьев, принятый в студенты вместе с братом Александром в 1810 г.[389], проживал в университете на пансионе у профессора Рейнгарда. Поскольку лекции Рейнгарда в это время посещал Грибоедов и другие члены щербатовского кружка, а профессор регулярно устраивал проверочные занятия у себя на дому, то личное знакомство их с А. 3. Муравьевым весьма вероятно. Имена братьев Колошиных и Бурцева мы находим среди списка вольнослушателей в книге регистрации за 1810/11 г., через несколько фамилий от имени Грибоедова. Близкая дружба Михаила Колошина и Николая Муравьева, зародившаяся в этот год в Москве, трагически оборвалась в 1812 г., когда ослабевший от ран Колошин скончался на руках Муравьева, в Вязьме, незадолго до Бородинской битвы. Другой брат, Петр Колошин, «душою поэт», особенно сдружился с Михаилом Муравьевым, а после войны вместе с ним и Бурцевым вошел в «Священную артель» и Союз спасения.

Биограф М. Н. Муравьева подчеркивает тесные дружеские связи с муравьевским кружком и трех братьев Перовских, которые также могли посещать лекции в доме на Большой Дмитровке[390]. Старший брат Алексей — одна из замечательных фигур в Московском университете тех лет. Поступив в университет в 1805 г., через три года он был удостоен степени доктора философии. Прочитанные им в университете пробные лекции были изданы отдельным изданием. Уже во время учебы зародился его интерес к литературе. В 1807 г. Перовский выпустил немецкий перевод повести Карамзина «Бедная Лиза», считая ее «восхитительной» по способу изложения. 1808–1812 годы для будущего писателя-романтика, публиковавшего свои сочинения под псевдонимом Погорельский, — это время напряженных жизненных поисков[391]. Он мечтает избавиться от опеки отца-министра, меняет места службы, пытается войти в круг московских литераторов, ищет смысл жизни в учении масонов, которые, однако, по настоянию О. Поздеева, отказывают ему в приеме в ложу[392].

Одновременно он состоит членом почти всех научных обществ при университете, особенно активно участвует в работе ОИП (его заметки опубликованы в трудах этого общества), но постепенно отходит от этих занятий. Неудачей заканчивается его попытка вопреки воле отца поступить на военную службу, и только 1812 год дает возможность его деятельной натуре откликнуться на патриотический порыв и встать на защиту родины.

Обстоятельства жизни перед Отечественной войной двух других братьев, будущих декабристов, Василия и Льва Перовских, известны нам хуже. Оба они вступили в университет в 1808 г. и закончили в 1810 г., т. е. учились одновременно с Чаадаевыми, Щербатовым и другими членами их кружка. Зная о позднейшем знакомстве Перовских с П. Я. Чаадаевым, мы можем предположить, что оно началось еще на студенческой скамье и, возможно, Перовские связывали этих молодых людей с кружком Муравьева. В Петербурге оба брата поступили в колонновожатые, в 1812 г. участвовали в Бородинском сражении. Образ молодого Василия Перовского превосходно обрисован в его записках, где он рассказывает о своих скитаниях в оставленной жителями Москве и пребывании в плену у французов. Оба брата во время учебы опубликовали в университетской типографии по одному переводу с французского, причем книга, выбранная Львом Перовским, явно свидетельствует о преобладании в его характере мистических настроений.

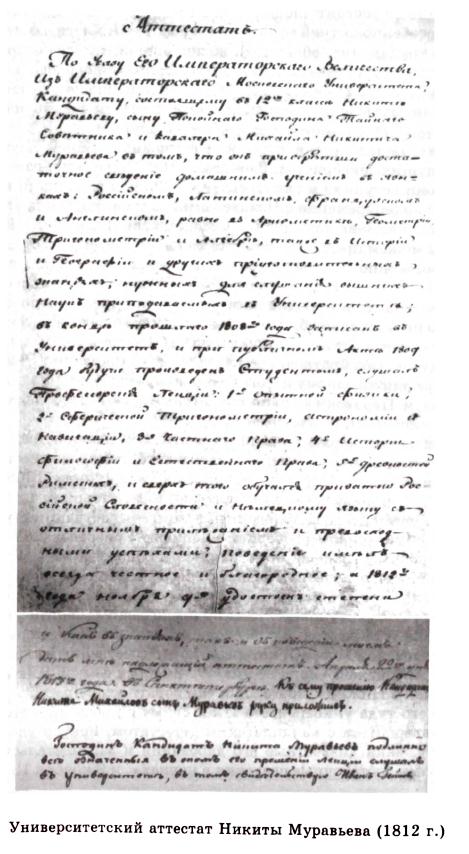

В добавление к уже названным деятелям декабристского движения, учившимся в этот период в университете, мы не можем не назвать Никиту Михайловича Муравьева. Записавшись в конце 1808 г. в университет, он был произведен в студенты на торжественном акте 1809 г. и продолжал учебу до 1812 г. (его имя в книге регистрации студентов за 1811/12 г. — на одном развороте с записью Грибоедова!)[393]. В 1811 г. Михаил Муравьев привлек его к занятиям общества математиков: Никита должен был перевести с французского учебник Лежандра и в дальнейшем, видимо, стать лектором общества. Домашним учителем в семье Никиты был молодой университетский преподаватель, англичанин Эванс, в 1810–1820 гг. приятель Грибоедова и Чаадаева, характерный обитатель грибоедовской Москвы, который, по его собственным словам, лично знал всех персонажей «Горя от ума»[394]. Вместе с семьей Никита осенью 1812 г. попал в Нижний Новгород и там обратился с просьбой к ректору переехавшего туда университета И. А. Гейму с просьбой о его увольнении из университета с кандидатским аттестатом. Ректор удовлетворил его просьбу, зная «известные его дарования и засвидетельствованные профессорами достаточные сведения в науках», и 9 ноября 1812 г. попечитель Голенищев-Кутузов утвердил производство Никиты Муравьева в кандидаты, отметив, что заслуги отца влекут любовь всего университета к его сыну, «обещающему способностями своими, что он некогда заменит своего родителя в службе Государю и Отечеству»[395].

Заканчивая рассмотрение этой большой группы студентов-дворян, объединенных дружескими связями, в которых постепенно вырисовывались контуры первых декабристских организаций, обратимся еще к одному замечательному выпускнику университета того времени, фигура которого наиболее определенно свидетельствует о контактах щербатовского и муравьевского кружков. Речь идет о Дмитрии Александровиче Облеухове, докторе физико-математических наук, имя которого мы находим среди действительных членов Общества математиков.

Личность Д. А. Облеухова, «очень заметного персонажа на интеллигентском секторе московского горизонта десятых и двадцатых гг. XIX в.», до недавнего времени слабо освещалась в работах исследователей[396]. Между тем «Облеухов был человек необыкновенный во всех отношениях; тетради, которые он оставил после себя и которые, может быть, дойдут когда-нибудь до сведения публики, докажут глубокость и силу его ума и ясность его фантазии»[397].

Д. А. Облеухов достиг своего первого крупного успеха в 1806 г., еще будучи 16-летним студентом Московского университета. Тогда он перевел и «прибавлением умножил» 4-томный учебник словесности аббата Батте — один их основных для того времени трудов по теории французского классицизма. Замечательная работа заслужила похвалу попечителя М. Н. Муравьева, который, при всей своей занятости, удостоил Облеухова письмом, где просил личного знакомства и предлагал поддержку и покровительство, чтобы тот смог продолжать свои ученые занятия. В 1807 г. Облеухов был произведен в магистры словесных наук. Не довольствовавшись этим, он решает расширить сферу научных интересов, приступает к занятиям математикой и в 1811 г. защищает диссертацию на степень доктора, но на этот раз уже физико-математических наук. «С тех пор почти до самого конца своей жизни, — вспоминает И. В. Киреевский, — Облеухов занимался исключительно и постоянно науками умозрительными. Математика, метафизика и теория языков разделяли почти все его время».

Именно на почве метафизики произошло сближение Облеухова с П. Я. Чаадаевым, как это явствует из письма Чаадаева к Облеухову в марте 1812 г.[398] По мнению Д. И. Шаховского, тесное общение с Облеуховым способствовало развитию у Чаадаева привычки к философским и метафизическим размышлениям и спорам. Впоследствии «мистический» дневник Облеухова, очевидно, повлиял на его друга (поскольку хранился среди его бумаг, так что далее был включен Гершензоном в корпус сочинений самого Чаадаева). Следствием влияния Облеухова на Чаадаева можно назвать и интерес последнего к математике[399]. 8 августа 1827 г. Облеухов писал Чаадаеву: «Еще до нашего расставания в 1812 г. вы мне дали листок из своего альбома для того, чтобы я написал на нем самое краткое и ясное изложение принципов дифференциального исчисления»[400].

Долгие годы Облеухов оставался ближайшим другом не только П. Я. Чаадаева, но и всего щербатовского дома. С теплотой о нем отзывались Якушкин, княжна Наталия Щербатова, а сам князь Иван Дмитриевич в 1821 г. сообщал, что «знаком с Облеуховым с малолетства и почитает его за самого скромного, кроткого, умного и ученейшего человека». Обаяние личности Облеухова и пример его яркой научной карьеры могли оказать воздействие и на выбирающего свой путь Грибоедова[401].

Вне нашего поля зрения остались еще несколько университетских кружков, которые возникали вокруг издаваемых студентами литературных журналов и сборников. В 1807 г. такой кружок возник вокруг альманаха «Весенний цветок» (при покровительстве попечителя Муравьева вышло 3 части, но после его смерти издание прекратилось). Его составителями и основными авторами были московские студенты Козьма Андреев и Алексей Урываев. Свои первые произведения в этом альманахе опубликовали И. М. Снегирев, А. Д. Боровков, В. И. Лыкошин. В своих записках Боровков упоминает среди университетских друзей, кроме Снегирева, еще Е. Ф. Тимковского и И. И. Давыдова. Их объединяла общая судьба небогатых студентов, вынужденных зарабатывать на жизнь переводами и уроками, пировавших и гулявших в складчину. Биограф И. И. Давыдова, рассказывая о его товарищах по учебе, приводит несколько фамилий студентов, в основном казеннокоштных: Никитин, Карасевский, Прянишников, Альфонский, Смирнов. Часть этой дружеской компании серьезно увлекалась литературой: в нее входили С. Д. Нечаев, В. С. Филимонов, связывавшие университетскую среду с журналистским кругом М. Н. Макарова, издателем «Журнала для милых» (1804), «Московского курьера» (1805–1806), «Московского вестника» (1809). (Сам Макаров учился одно время в благородном пансионе, а в 1810 г. посещал университетские лекции вольнослушателем.) Кроме того, И. И. Давыдов называл своим приятелем и Грибоедова, вместе с которым они учились у профессора Буле, а Ф. И. Прянишников — П. Я. Чаадаева.

В «Весеннем цветке» вышли в свет и первые литературные опыты К. Ф. Калайдовича, который оставил след в университетской науке прежде всего как собиратель древностей и исследователь славянских языков. После окончания им учебы (1810 г.) со степенью кандидата словесных наук университет предпочел удержать Калайдовича у себя, поручив ему преподавание истории в академической гимназии и благородном пансионе. Калайдович относился к тем немногим воспитанникам университета, которые активно сотрудничали сразу в нескольких научных обществах. К своим литературным занятиям он относился вполне серьезно: еще будучи в гимназии, Константин и его брат Петр, будущий автор «Словаря русских синонимов», выпускали рукописный журнал «Русская муза», который показывали школьным товарищам, в т. ч. Жуковскому[402]. В 1807–1808 г. они по подписке пытались издавать журнал «Русский критик» (вышел один номер), помогали К. Ф. Андрееву в издании «Весеннего цветка», наконец, в 1808 г. К. Ф. Калайдович выпустил и сборник собственных произведений — «Плоды моих трудов».

Наконец, последним по времени литературным содружеством в университете перед Отечественной войной можно назвать младших участников Собрания воспитанников благородного пансиона, труды которых вышли в двух книгах сборника «В удовольствие и пользу» (1810–1811 гг.). Наиболее деятельным из них был С. Г. Саларев, о котором оставил свои воспоминания И. И. Давыдов[403], сюда же входили лучшие воспитанники этих лет А. Величко, А. Родзянко, сын прославленного генерала Александр Раевский, начинающие свое литературное поприще Н. В. Сушков и М. А. Дмитриев и некоторые другие. Однако можно заметить, что это пансионское товарищество уже не обладало такими яркими фигурами, как предыдущие, и общий уровень сборников был весьма невысок.

Подведем некоторые итоги. Учеба и бытовое поведение питомцев Московского университета в начале XIX в. представляют собой разностороннее явление, которое будет по-разному охарактеризовано в зависимости от того, идет ли речь о казеннокоштных или своекоштных студентах, воспитанниках благородного пансиона и академической гимназии, студентах-дворянах или разночинцах. Последствия университетских реформ, необходимых, по замыслу правительства, для привлечения к высшему образованию дворян как ведущего сословия российского общества, оказывали значительное влияние на формирование студенческого состава. Поэтому наше внимание привлекла во многом уникальная, существовавшая именно в допожарном университете группа молодых дворян из лучших московских семей, искренне увлеченных науками и литературным творчеством, мечтающих найти свой путь, чтобы принести пользу Отечеству; в некоторых из них мы угадываем будущих декабристов. Не менее важным для университета оказался тот перелом в отношении к нему русского общества, вследствие которого всего за несколько лет количество студентов более чем утроилось и университет наконец начал приобретать черты высшего учебного заведения, отказываясь от присущих ему в XVIII в. функций начального и среднего образования. Наконец, в сложившейся к началу 1810-х гг. студенческой среде зарождались многочисленные знакомства и приятельские связи между молодыми людьми, сыгравшими впоследствии значительную роль в истории России. Эти контакты представляют благодатное поле для дальнейших исследований.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Чистый сердцем. Инспектор Московского университета Платон Степанович Нахимов (1790–1850)

Чистый сердцем. Инспектор Московского университета Платон Степанович Нахимов (1790–1850) Московский университет в сороковых годах XIX века представлял собой не только центр просвещения России, но и самостоятельную корпорацию, не подчиняющуюся ни городскому начальству, ни

ОСНОВАНИЕ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ОСНОВАНИЕ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Михаил ЛомоносовРоль Михаила Васильевича Ломоносова в мировой науке однозначно оценить нельзя. Человека, которого наша официальная история сделала главным российским ученым, во всем мире знают очень плохо. Да, интересы его были

Основание Московского университета

Основание Московского университета стория России, как, впро-чем, и других государств, содержит немало легенд и парадоксов. Спросите: «Кто положил первый камень в основание Петербурга?» И большинство опрошенных ответит; «Петр I». На самом же деле — его соратник А. Д.

В. А. САХАРОВ, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова

В. А. САХАРОВ, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова В качестве тезисов выступления к материалам «круглого стола» прилагается его статья «Германские документы об эксгумации и идентификации жертв Катыни

АЛЕКСЕЙ ВДОВИН, профессор Московского государственного университета

АЛЕКСЕЙ ВДОВИН, профессор Московского государственного университета «Ленинградское дело» закончилось расстрелами 32 тысяч человек Русский вопрос и до войны, и после нее не терял актуальности в силу явных противоречий в национально-государственном устройстве СССР.

1755 Основание Московского университета

1755 Основание Московского университета В конце 1740-х гг. фаворитом Елизаветы был Иван Шувалов, человек умный, образованный, любитель литературы и искусства. Шувалова отличали скромность и доброта. Для него была важнее та жизнь, которую он вел параллельно внешней, суетной,

Организация Московского университета

Организация Московского университета С конца 1740-х гг., после перерыва в два с лишним десятилетия, российское государство вновь начало предпринимать меры по развитию высшего образования. Соответствующие проекты нашли поддержку внутри узкого круга просвещенных вельмож

Из истории старого Московского университета

Из истории старого Московского университета Теперь, когда думаешь о времени основания Московского университета, кажется чудом, как при тогдашних обстоятельствах и порядках могло учредиться такое отвечающее национальным интересам начинание, причем столь прочное, что

Глава 1 Реформы Московского университета 1803–1806 г. и его первый попечитель М. Н. Муравьев

Глава 1 Реформы Московского университета 1803–1806 г. и его первый попечитель М. Н. Муравьев 1. Университет на рубеже XVIII–XIX веков В начале XIX в. Московский университет переживал период обновления, резкой перестройки своей административной структуры, системы преподавания.

4. Просветительская политика М. Н. Муравьева на посту попечителя Московского университета

4. Просветительская политика М. Н. Муравьева на посту попечителя Московского университета С 1803 по 1807 г., в период попечительства М. Н. Муравьева, Московский университет уверенно вступил на путь поступательного развития. Годы жизни выработали в Муравьеве не только

Глава 3 Преподавание наук и научная деятельность Московского университета

Глава 3 Преподавание наук и научная деятельность Московского университета Преобразования 1803–1806 гг. открыли широкие возможности для развития университетской науки. Заботясь о народном просвещении в целом и особенно важную роль отводя научным знаниям, которые должны