Берлинский университет и подготовка российской профессуры

Берлинский университет и подготовка российской профессуры

Новый период во взаимоотношениях немецких и русских университетов открылся на рубеже 1820—1830-х гг. массовыми командировками будущих русских профессоров в Берлин. Университет в столице Пруссии был призван сыграть для университетского образования в России роль, сходную с той, какую четверть века назад начал играть Гёттингенский университет: он должен был опять соединить Россию с европейской наукой, а для этого помочь создать новое поколение отечественной профессуры.

Выбор Берлина для этих целей был глубоко осознанным и полностью оправдался. Действительно, открывшийся в 1810 г. Берлинский университет уже в первые годы своего существования завоевал славу одного из лучших в немецких землях. Территориально он располагался ближе к Петербургу и Москве, чем большинство других немецких университетов. К тому же Пруссия выступала постоянной союзницей России в европейской внешней политике, и в Берлине на службе при русской миссии находилось немало чиновников, что с точки зрения правительства облегчало надзор за студентами и гарантировало их «благонадежность». С другой стороны, Берлин привлекал изобилием своих библиотек, музейных коллекций в самых разных областях — всем тем, что составляло здесь уже сложившуюся инфраструктуру науки, позволявшую студентам не только достаточно быстро осваивать новые предметы, но и вести затем самостоятельные научные изыскания.

Однако эти внешние преимущества не до конца объясняют совершившийся переход, особенность которого заключалась еще и в том, что Берлинский университет был создан на существенно иных основах, нежели космополитичный Гёттингенский университет. Перед высшим учебным заведением в столице Пруссии с самого его возникновения была поставлена задача строительства национального университета. Легендарные слова прусского короля, сказанные после поражения в войне с Наполеоном в 1806 г., о том, что его государство должно теперь «духовными силами возместить то, что оно потеряло физически», лежали в основе всех проектов по открытию «высшего ученого заведения» в Берлине, а возглавлявший в это время департамент народного просвещения в прусском правительстве Вильгельм фон Гумбольдт смог воплотить их в новой форме — университета, который, по мысли Гумбольдта, являлся «вершиной, куда сходится все, что делается непосредственно ради нравственного усовершенствования нации» (см. главу 1).

Через такое различие Гёттингена и Берлина можно лучше понять характерные особенности двух этапов университетского строительства в России в 1800-е и в 1830-е гг. Если в начале XIX в., руководствуясь образцом Гёттингена, российская образовательная система наполнялась иностранцами, хотя и высокого научного класса, и приобретала «космополитичный» оттенок (известна фраза М. Н. Муравьева, что когда-нибудь «приедут и шведы учиться в Москву», но разве такая задача стояла перед русским образованием?), то в царствование Николая I четко была осознана необходимость построения именно национальной науки из ее российских представителей, находящихся в то же время на европейском уровне знаний, и как раз такую задачу помогало решить обращение к опыту Гумбольдта в Берлинском университете.

Университет Гумбольдта был призван служить науке как таковой, рассматривал ее как непрерывно развивающийся процесс, участниками которого являются и профессора, и студенты. Гумбольдт писал, что такой университет должен «поддерживать живым и деятельным тройственное стремление человеческого духа: i) прежде всего, выводить все знание из одного первоначального Принципа; 2) затем сопоставлять это знание Идеалу; 3) наконец, эти Принцип и Идеал скреплять в единую Идею»[495].

Далее Гумбольдт подчеркивал связь этих философских построений с немецким национальным характером, поскольку сам «интеллектуальный строй» немцев, по его мнению, уже имеет тенденцию к поиску и выявлению Идей, и нужно только следить, чтобы эта тенденция не подавлялась насильственно (извне) или через обнаруживающиеся внутренние антагонизмы. Иными словами, одна из главных целей нового университета — помочь как можно полнее раскрыться тому стремлению идти путем научных исследований к истине и идеалу, которое уже заключено в крови немецкого народа.

В конкретном облике Берлинского университета 1810—1840-х гг. эти мысли Гумбольдта воплотились с поразительной точностью и глубиной. Берлинский университет представил не только Германии, но и всей Европе эталон научного знания в его единстве как между различными научными отраслями, так и по форме организации, представляющей неразрывный сплав преподавания и научного исследования. Имя одного из берлинских профессоров — Г. В. Ф. Гегеля (преподававшего здесь в 1818–1831 гг.), обозначило целую эпоху в развитии человеческой мысли. Едва ли стоит здесь подробно характеризовать деятельность этого ключевого профессора Берлинского университета и влияние его философии на методологию науки[496]. Заметим только, что масштаб личности Гегеля не должен загораживать от нас и другие фигуры современных ему берлинских ученых, каждый из которых внес решающий вклад в создание фундаментальных основ своей науки, и притом, во многом благодаря тому, что смог сделать ей «философскую прививку». Тем самым, в Берлине были созданы научные школы, значение которых перешагнуло национальные рамки и получило мировое звучание и к которым, благодаря посылаемым студентам, приобщилась и русская наука второй четверти XIX в.

Так, например, замечательный правовед, знаток римского и гражданского права Фридрих Карл фон Савиньи (1779–1861), преподававший в Берлинском университете с самого его основания и посвятивший ему более тридцати лет жизни, выступил основателем «исторической школы» в юриспруденции, которая доказывала, что законы не Moiyr произвольно налагаться законодателями, но органически вытекают из духа конкретного народа, устоев и обычаев народной жизни[497]. Как профессор, Савиньи выделялся еще и тем, что это был один из первых представителей немецкой дворянской аристократии, взошедший на университетскую кафедру и отстаивавший монархические идеалы прусского государства — факт, который не мог не заинтересовать российское правительство, направившее к Савиньи целую плеяду будущих юристов (см. ниже).

Знаменитого историка, профессора Берлинского университета с 1825 г. Леопольда фон Ранке (1795–1886) часто называли «отцом исторической науки», поскольку именно он в работе «Zur Kritik neuerer Geschichtsschreiber» («К критике новейших сочинителей истории», 1824) представил методику критики источников как основу получения исторического знания. Исходя из принципов единства научной методологии, Ранке, филолог-классик по образованию, впервые начал широко применять к историческим источникам выработанные филологами способы критического анализа текста. К заслугам Ранке также относится проведение первых семинаров по истории — новой формы занятий, наглядно реализовывавшей принцип единства преподавания и исследования, поскольку на этих занятиях студенты вместе с профессором погружались в работу над «очищением» источника (как правило, средневековой хроники) от последующих наслоений и искажений, выявлением события «таким, как оно было на самом деле». Подобные семинары стали базой для обучения профессиональных историков во всем мире, а многие книги Ранке длительное время служили образцами написания исторических трудов. Методичность и систематичность Ранке в то же время не заслоняла от него «Идеала»: он искал и выявлял в истории проявления всеобщих «духовных сил», концентрируясь на истории великих людей и идей. Оставаясь, по преимуществу, медиевистом, Ранке, тем не менее, внес значительный вклад в изучение процессов, приведших к возникновению современной ему Европы[498].

Основателем первых семинарских занятий по филологии в Берлинском университете был известный ученый Фридрих Вольф (который, впрочем, перенял эту форму у своего учителя, профессора классической филологии в Гёттингене X. Г. Гейне), а младший товарищ и ученик Вольфа профессор Август Бёк (1785–1867) прославился изданием фундаментальных трудов по классической филологии, Corpus Inscriptionum Graecarum. Этого ученого по праву считали создателем современной греческой эпиграфики. Кроме того, Бёк впервые обратился к изучению государственного хозяйства и бюджета Афин, разрабатывал вопрос о том, как античная цивилизация представляла и измеряла наблюдаемый мир, оставил ценные труды по философии Платона. Итогом жизни Бёка (а пробыл он на кафедре Берлинского университета 56 лет без единого перерыва!) явилась его «Энциклопедия и методология филологической науки», которая оказала огромное воздействие на развитие классической филологии и изучение античности, а многие ее положения актуальны до сегодняшнего дня [499]. По словам слушавшего лекции Бёка в начале 1830-х гг. В. С. Печерина, ученый читал энциклопедию и методологию филологических наук как «философскую дисциплину, не имеющую ничего общего с той жалкой филологией, которая занимается буквами, точками и запятыми древних авторов» [500].

В области философии помимо Гегеля и приступившего здесь с 1841 г. к чтению лекций Шеллинга Берлинский университет прославился именем Генрика Штеффенса (Стеффенса), уроженца Норвегии, одного из ярких представителей немецкого неогуманизма. Философски обоснованные положения Штеффенса о соотношении свободы личности, преподавания и науки, с одной стороны, и задач государства, с другой, в деле развития высшего образования, выраженные им в курсе лекций «Об идее университета» (1809), легли в основу организации Берлинского университета (см. главу 1). Большое впечатление философские курсы Штеффенса (этика, антропология и др.) производили на русских слушателей. Один из них в 1844 г. передал свои ощущения так: «Его речь имеет что-то, выходящее за границы школы, что-то живое, существенно важное, неразгаданное… неуместимое в формулах и потому действующее на ум так же точно, как всякое увлекательное явление природы или искусства». Штеффенс «сам живет высокою жизнию, которою жили Гёте и Шиллер, Фихте и Шеллинг, которая из университетов разошлась по целой Германии и освободила ее»[501].

Богословский факультет, который был открыт в Берлине, следуя традиционному четырехчастному делению немецкого университета, на протяжении четверти века, с 1810 по 1834 гг., возглавлял Фридрих Шлейермахер (1768–1834), единодушно признаваемый самым влиятельным протестантским теологом в период от завершения эпохи Реформации до начала XX века. Многие богословские проблемы он решал, исходя из представлений о единстве богопознания, разнообразными путями открываемого человеческому чувству и разуму. Круг работ Шлейермахера, впрочем, далеко выходил за пределы теологии. Немалое из написанного им касалось вопросов общественной жизни, образования, экономики, культуры, и во всех этих сферах он выступал последовательным проводником идей человеческого достоинства и либерализма. Именно Шлейермахера вместе с Гумбольдтом современные историки признают одним из подлинных основателей Берлинского университета[502].

На медицинском факультете в Берлине господствовала новая школа во главе с терапевтом К. В. Гуфеландом и физиологом И. Мюллером, сочетавшими теоретические исследования, преподавание с активной практической деятельностью в университетских клиниках. Учившийся у последнего из них в 1830-х гг. выдающийся русский хирург Н. И. Пирогов полагал, что Иоганн Мюллер «дал новое, или по крайней мере забытое после Галлера направление физиологии. Микроскопические исследования, история развития, точный физический эксперимент и химический анализ кладутся Мюллером в основы германской физиологии»[503].

Наконец, в области естественных наук Берлинский университет второй четверти XIX века обладал такими крупными фигурами, как выдающийся математик П. Г. Л. Дирихле (1805–1859), создатель математической школы, автор фундаментальных работ в области теории чисел и сходимости рядов, который взошел на профессорскую кафедру в Берлине в 1831 г.; химик Э. Мичерлих (1794–1863), первооткрыватель закона изоморфизма кристаллической структуры вещества в химии; географ К. Риттер (1779–1859), профессор с 1820 г., который считается основателем современной географии, отделившим ее предмет от других наук и показавшим необходимость специального изучения среды обитания человечества (большую часть жизни Риттер отдал подготовке своего 19-томного фундаментального труда «Наука о Земле»); физик П. Эрманн и др. О преподавании Эрманна, например, один из его русских слушателей писал: «Я видел перед собою не просто профессора, изучающего из книг свой предмет, но человека, делящегося оным и изъясняющего с живостью и ясностью таинства природы»[504].

В сохранившихся отзывах студентов из России, несмотря на официальный характер большинства документов, неудержимо прорывается чувство восторга, восхищения, которое испытывали учащиеся Берлинского университета от ощущения соучастия в рождении и становлении новой науки. Один из самых незаурядных русских студентов этой поры В. С. Печерин, словно цитируя слова В. фон Гумбольдта писал, что преподавание в Берлине «основано на идеях и насквозь проникнуто идеями» [505]. Продолжая мысль Гумбольдта, можно сказать, что за этими «идеями» приезжали в Берлин представители не только немецкой, но и других наций, которые находили в своем характере стремление к истине через науку, а это, прежде всего, относилось к России. Новая немецкая университетская наука давала русским студентам ощущение наконец обретенного источника истины, откуда нужно черпать ту живую воду, благодаря которой взойдут и будущие плоды российской науки. «С этих старых кафедр, — восклицал В. С. Печерин, описывая университетские лекции в Берлине, — нисходят слова жизни, которые глубоко западают в душу и хранятся в ней, как драгоценные перлы на дне моря, пока буря не вызовет их наружу… В этих мрачных залах сияет солнце познания; цветы человеческого духа развиваются в разнообразнейших формах; под одною кровлею здесь мирно живут самые противоположные мнения»[506]. Те, кому довелось слышать это новое поколение русских ученых вскоре после их возвращения из Германии, вспоминали: «В каком-то поэтическом упоении знанием и мыслью возвращались молодые люди в отечество и сообщали слушателям воодушевлявшие их идеалы, указывая на высшие цели для деятельности» [507]. Дух единодушия между профессорами и студентами, «любовь ко всему истинному и прекрасному», неукоснительное следование научному методу как верному проводнику к истине — вот те положительные качества, которые, будучи вынесенными из Берлинского университета, быстро усваивались и входили в плоть и дух российских университетов 1830—1840-х-гг.

Помимо этой романтической стороны «погружения в науку», наложившей сильный отпечаток на формирование поколения молодых русских ученых, в России были поняты и вполне рациональные преимущества новой внутренней организации Берлинского университета, которые постепенно распространялись и на другие университеты Германии. К этим преимуществам, прежде всего, относились новые университетские свободы — преподавания и обучения. В первой главе рассказывалось, что такое толкование традиционных «академических свобод» возникло только на рубеже XVIII–XIX вв. и, тонко отрефлектированное Гумбольдтом, который рассуждал о недопустимости вмешательства государства в научную жизнь и о необходимости трактовать студента как самостоятельную, «свободную от всякого принуждения» личность, смогло в наиболее полной мере раскрыться именно после основания Берлинского университета. Спустя двадцать лет после гумбольдтовских реформ достигнутый результат был высоко оценен наблюдателем из России, который писал, что именно «свобода преподавания и слушания учения» являются главными чертами немецких университетов, которые «почитаются ныне лучшими в Европе»[508]. Говоря о других их преимуществах, автор статьи подчеркивал изобилие университетских преподавателей, причем «каждый профессор или доцент избирает такую науку или часть науки своего факультета, какую заблагорассудит». Так, на юридическом факультете в семестр объявляется от 20 до 50 курсов, а каждый профессор читает от 10 до 20 часов лекций в неделю. Посетивший Берлинский университет в 1835 г. М. П. Погодин отметил, что «одну и ту же науку читают пять, шесть человек, смотря по тому, кто какую ее часть обработал»[509]. При таком обилии лекций у каждого преподавателя возникало желание привлечь к себе как можно больше слушателей, чему служили и финансовые основания, поскольку каждый дополнительный слушатель увеличивал оплату профессорских лекций за счет внесения т. н. Honoraria (гонорарной платы), составлявшей, по сведениям автора заметки в «Журнале министерства народного просвещения», 1–2 луидора с каждого слушателя в семестр, причем размер платы определялся и важностью читаемого курса с точки зрения общей программы факультета.

Чтобы вступить в число профессоров университета, ученому необходимо было отличиться «славой преподавания или издания книг», а еще одной характерной чертой являлось то, что не только ученые стремились найти себе место в университете, но и наоборот, сами немецкие университеты боролись между собой за приглашение лучших профессоров. Для того же, чтобы стать приват-доцентом, выдвигалось только одно обязательное условие — степень доктора[510], при наличии которой любой молодой преподаватель, представив на суд пробную лекцию, мог быть одобрен факультетом для дальнейшего чтения своего курса[511]. Обращало на себя внимание и то, что профессора и приват-доценты не разделялись по отдельным кафедрам, но принадлежали ко всему факультету в целом, что делало более гибкой научную программу преподавания.

Итак, как русскими студентами, так и заинтересованными наблюдателями из России Берлинский университет уже в 1830-е гг. рассматривался эталонным образцом нового европейского высшего образования. И, хотя большинство из высказанных выше положительных черт относились в это время еще, по сути, лишь к самому Берлинскому университету, но постепенно они осознавались не только как исключительные достоинства одного университета, но и как неоспоримые преимущества новой немецкой университетской системы.

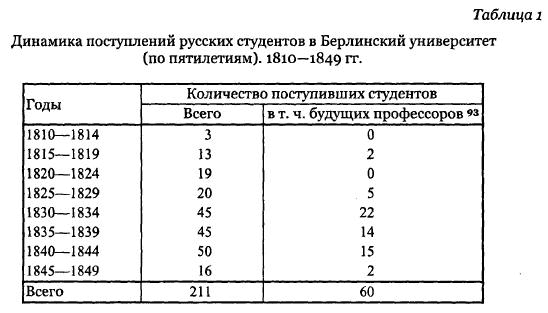

Чтобы лучше понять значимость наступившей новой эпохи русского студенчества в Германии и роль в ней Берлинского университета, обратимся теперь вновь к статистике.[512]

Как видно из таблицы 1, в матрикулах Берлинского университета за 1810–1849 гг. 211 раз встречаются имена русских студентов (в том числе восемь человек записались в них дважды, т. е. вернулись к обучению в Берлине после посещения других учебных заведений). Этот показатель у Берлинского университета превышает почти в два раза аналогичные суммарные показатели, сосчитанные для наиболее посещаемых русскими студентами немецких университетов за весь XVIII и начало XIX в. (см. Введение, табл. 3а). Если ограничиться отрезком времени в четверть века, когда частота поступлений русских студентов в конкретный университет была наибольшей, то, например, Лейденский университет в пору расцвета поездок туда из России (1760–1784) посетил 71 студент, в Гёттингенском университете в 1765–1789 гг. учились 69 студентов, за те же годы в Страсбургском университете — 70 студентов. В Берлинском же университете наиболее посещавшееся двадцатипятилетие падает на 1825–1849 гг., и в это время сюда поступили 176 студентов из России. Таким образом, интенсивность студенческих поездок в период расцвета контактов с Берлином в два с половиной раза выше, чем для университетских связей России с ведущими немецкими университетами в XVIII в.

Это подтверждается и на более детальном уровне. Как видно из таблицы 1, с начала 1830-х и до середины 1840-х гг. в Берлинский университет поступали 45–50 человек в пятилетие (максимумы — по 15 человек в год — соответствуют 1833 и 1842 гг.). Такого наплыва студентов из России не имел ни один из немецких университетов даже в «золотую пору» второй половины XVIII в. (ср. табл. в главе 4), да и, вообще, они сравнимы с суммарными показателями середины XVIII — начала XIX вв. для общего числа студенческих поездок за пятилетие по всем университетам Германии. Иными словами, количество русских студентов в одном лишь Берлинском университете рассматриваемого периода сопоставимо с их полным потоком в предшествующую эпоху, распределявшимся между нескольким известными и конкурировавшими между собой университетами (Лейпциг, Лейден, Страсбург, Гёттинген).

Следующая таблица призвана продемонстрировать роль Берлинского университета в общей картине посещений русскими студентами немецких университетов в эпоху после наполеоновских войн и показать, как изменяются места, которые в этой картине занимали некоторые другие университеты. Хронологически эта таблица разделена на два этапа: 1815–1825 и 1826–1849 гг. с тем, чтобы сравнить университетские предпочтения в завершающий период царствования Александра I и в царствование Николая I. Уже в конце 1810-х гг. здесь прочно обозначилось лидерство Берлинского университета. В николаевское же время оно стало подавляющим, превосходя любой другой университет по числу русских студентов более чем в десять (!) раз. Из таблицы 2 следует, что в 1826–1849 гг. свыше трех четвертей от общего числа молодых людей из России, поступавших в немецкие университеты, становились берлинскими студентами.

Что касается прочих университетов, то во второй половине александровского царствования, несмотря на действовавший запрет, заметным оказалось число русских студентов в Иенском университете, хотя, как показывают прямые подсчеты по матрикулам, почти все они (15 из 18) носили немецкие фамилии и представляли, таким образом, семьи российских немцев. В этом можно увидеть прямой отголосок знаменитого общенационального «вартбургского праздника», отразившего значительно возросший престиж Иены в среде немецкого студенчества, поскольку и максимум поездок туда немцев из России падает как раз на годы активизации в Иене студенческого движения (1815–1822). Впрочем, студенты с немецкими фамилиями, преимущественно из Петербурга, доминировали в этот период и в Берлинском университете (30 из 35), и в стоявшем на втором месте по посещаемости Гёттингенском университете (12 из 19). Совсем не встречаются в 1815–1825 гг. русские фамилии среди студентов, поступивших в университеты Гейдельберга и Галле. Эти данные свидетельствуют о том, что политика запретов на поездки в иностранные университеты, которую вело Министерство духовных дел и народного просвещения, гораздо сильнее повлияла на поездки собственно русских студентов, чем российских немцев, которые продолжали даже в разгар реакции уезжать на учебу в Германию (например, в 1822 г. — 15 человек). Собственно же русских студентов в этот период было мало, прежде всего, потому, что почти полностью прекратились поездки, финансируемые государством, которые всегда давали немалый вклад в формирование русского студенчества за границей.

С началом царствования Николая I университетские предпочтения в России несколько изменились. Среди университетов, связи с которыми можно было теперь назвать значимыми, впервые появились Гейдельбергский и Мюнхенский. Стабильной оставалась посещаемость русскими студентами университетов Лейпцига и Галле. Тем не менее, даже контакты с этими четырьмя университетами носили эпизодический характер, и ни в одном из них не образовывалось заметной корпорации русских студентов, как это было в те же годы в Берлине. Обращает на себя внимание и резкая утрата в России в эти годы интереса к Гёттингенскому университету (причем из 8 человек, обучавшихся там в 1826–1849 гг., только один носил русскую фамилию), и практически полное исчезновение русских студентов в Иене.

Анализ переездов между университетами показывает, что Берлин не всегда был конечной, но иногда и отправной точкой учебы за границей. Миграции студентов по Европе во второй четверти XIX в. были столь же часты, что и в XVIII в., но теперь были связаны не только с желанием найти «лучший» университет, но и с необходимостью знакомства с различными сложившимися в разных университетских городах научными школами. Это в большой степени относилось к будущим профессорам, получавшим профессиональную подготовку в Германии. Так, например, молодые русские химики после Берлина отправлялись в Гиссенский университет, где работали в научно-исследовательской лаборатории Ю. Либиха (см. ниже). Несколько юристов в 1830—1840-х гг., прослушав курсы в Берлине, продолжали занятия в Гейдельбергском университете, где также сложилась крупная юридическая школа. Впрочем, матрикулы этого периода позволяют выявить лишь небольшую долю таких переездов, поскольку будущие русские профессора, в программу подготовки которых входило посещение нескольких университетов, вовсе необязательно записывались в матрикулы каждого из них. Однако то, что наибольшее количество лиц, пополнивших затем профессорский состав отечественных университетов и академий, обнаруживается нами именно в студенческих списках Берлинского университета, означает, что обучение в Берлине рассматривалось как длительное, а потому требовавшее имматрикуляции, и, следовательно, играло центральную роль в подготовке молодых российских ученых.

По данным таблицы 1 около 60[513] будущих профессоров и преподавателей русских высших учебных заведений побывали до 1849 г. студентами Берлинского университета. Среди представителей различных специальностей больше всего здесь училось юристов — 23 человека, которые после возвращения в Россию заняли кафедры в Московском, Петербургском, Харьковском, Казанском, Киевском и Дерптском университетах. В связи с этим можно указать на уникальное явление, которое, по-видимому, больше не повторялось в отечественной университетской истории: юридические науки во всех университетах Российской империи в 1830—1840-е гг. преподавались представителями одной и той же научной школы, которая имела свои истоки в Берлинском университете. Кроме того, в Берлине обучались 10 будущих профессоров для медицинских факультетов университетов и медико-хирургических академий и еще 27 представителей философского факультета, охватывавшего историко-филологические и физико-математические науки: историки, филологи-классики, экономисты, химики, физики, математики, зоологи, ботаники, геологи, агрономы. А ведь еще несколько десятков молодых русских ученых могли посещать Берлин в ходе образовательной поездки по Европе и слушали лекции, не записываясь в студент[514].

Каким же образом в Берлине было собрано такое большое количество молодежи, из которой сформировалась русская профессура 1830—1840-х гг.? Для подавляющего большинства путешествие в Германию стало возможным благодаря командировке, инициированной государством и оплачиваемой из средств Министерства народного просвещения. Согласно данным официальных отчетов, по линии этого ведомства на учебу в немецкие университеты с 1829 по 1847 г. было командировано 92 человека[515] (еще раз отметим при этом, что не все из них становились студентами и записывались в матрикулы). Обозревая состав командируемых, можно разделить их на ряд больших групп, которые показывают нам, что в рассматриваемую эпоху действовали несколько различных устойчивых механизмов для отправки кадров будущей профессуры за границу.

Первая волна интенсивных командировок падает на период с 1829 по 1834 г. Осуществиться они смогли благодаря двум разным, но пересекавшимся между собой правительственным программам. Одна была инициирована II Отделением Собственной Е. И. В. канцелярии (основанным в 1826 г. и предназначенным для работ по кодификации законов) и предусматривала широкую подготовку будущих юристов, начинавшуюся при Петербургском университете и продолжавшуюся за границей. Вторая программа принадлежала собственно Министерству народного просвещения, которое открыло в Дерпте специальный Профессорский институт, решавший проблему формирования новых отечественных кадров для высшей школы.

Первыми в Берлин в 1829 г. отправились молодые юристы. 24 января 1828 г. по инициативе М. М. Сперанского было принято решение о наборе шести лучших студентов из духовных академий Москвы и Петербурга для приготовления их при Петербургском университете в «кандидаты Правоведения, кои бы могли со временем заступить места Профессоров»[516]. Выбирая студентов среди учащихся духовных школ, а не университетов, Сперанский, прежде всего рассчитывал на хорошее знание латыни, к тому же, очевидно, вспоминал собственный опыт обучения в семинарии, который мог представляться ему ближе удовлетворяющим поставленным целям, нежели слабый уровень обучения на нравственно-политических факультетах российских университетов конца 1820-х гг., которые по единодушному мнению не способны были готовить профессиональных юристов и нуждались в реформе. Программа для обучения правоведов была составлена самим Сперанским и включала занятия по римскому праву, российскому гражданскому законоведению, политической экономии и финансам, наряду с фундаментальной подготовкой по древним и новым языкам. Интересно, что среди педагогов, читавших лекции будущим законоведам, были два выпускника «гёттингенской школы», А. П. Куницын и М. Г. Плисов, которые в это время служили во II Отделении Собственной Е. И. В. канцелярии, поскольку лишились профессуры в Петербургском университете в период его памятного разгрома в начале 1820-х гг. Общее наблюдение за обучением осуществлял начальник II Отделения, также бывший профессор Петербургского университета М. А. Балугьянский. Под его руководством студенты привлекались и к практическим работам во II Отделении по разбору и упорядочиванию отдельных статей российского права в ходе подготовки фундаментального «Свода законов Российской империи» (опубликованного в 1832 г.).

После года занятий в Петербурге Сперанскому удалось добиться выполнения следующего шага программы — командировки студентов за границу, которая осуществлялась по ведомству народного просвещения, поскольку (согласно еще первоначальному указу) юноши должны были готовиться к преподаванию юридических наук в российских университетах. 8 сентября 1829 г. Сперанский писал министру народного просвещения К. А. Ливену: «Государю императору было благоугодно, чтобы студенты Правоведения, состоящие в ведомстве II Отделения Собственной Е. И. В. канцелярии и обучающиеся некоторым предметам в здешнем Университете, отправлены были для окончательного их образования в университет Берлинский[517]. Итак, выбор Берлина, очевидно предложенный императору Сперанским, был безусловно поддержан Николаем I и, заметим, совпадал с той памятной резолюцией, которую император начертал при обсуждении записки Г. Ф. Паррота в 1827 г.

11 сентября 1829 г. по указу Николая I из Петербурга в Берлинский университет выехали пятеро студентов, ранее прикрепленных к II Отделению Собственной Е. И. В. канцелярии: К. А. Неволин, А. А. Благовещенский, С. О. Богородский, В. П. Знаменский, С. Н. Орнатский и А. Пешехонов. К ним был причислен также один из лифляндских студентов Дерптского университета Петерсон, главной задачей которого было помогать студентам осваиваться с учебой и общением на немецком языке[518]. Уже 14 октября н. ст. (2 октября ст. ст.) 1829 г. посланные студенты записались в матрикулы Берлинского университета, т. е. дорога не заняла у них более трех недель. Характерно, что при имматрикуляции они вначале хотели упомянуть в качестве места своей прежней учебы Петербургский университет, но затем, видимо после какого-то обсуждения, передумали, решив, что не могут считаться в полной мере его студентами[519]. Общий надзор за студентами в Берлине осуществлял российский посланник, а собственно в университете их курировал 26-летний экстраординарный профессор Август Фридрих Рудорф, который вел с ними ежедневные приватные занятия. Впоследствии научное руководство учебой студентов на юридическом факультете перешло к профессору Фридриху фон Савиньи.

Отправляя первую партию своих учеников за границу, Сперанский незамедлительно поставил вопрос о продолжении программы и новом наборе в нее студентов из Петербургской и Московской духовных академий. Желая полностью повторить предыдущий опыт, он хотел набрать по три студента из каждой академии и одного — из Дерптского университета, чтобы помочь остальным освоить немецкий язык[520]. Сформированная таким образом группа включила братьев С. И. и Я. И. Баршевых, Н. И. Крылова, И. В. Платонова (Холмогорова), А. А. Федотова-Чеховского и А. В. Куницына, к которым был добавлен студент из российских немцев (учившийся, правда, не в Дерптском, а в Петербургском университете) А. И. Кранихфельд. А спустя еще два года, 4 октября 1831 г. новые „питомцы Сперанского“ также отправились из Петербургского в Берлинский университет, куда, согласно матрикулам, поступили 19 ноября н. ст. (7 ноября ст. ст.).

Первая партия молодых юристов, хотя и в неполном составе (как явствует из матрикул, в Берлине в конце 1830 г. скончался Пешехонов) вернулась домой в сентябре 1832 г. В Берлинском университете они провели три учебных года, в ходе которых русским студентам удалось даже прослушать последний из университетских курсов, прочитанных Гегелем. Столько же длилась командировка и для второй группы студентов, которые прибыли обратно в Россию в июне 1834 г. По возвращении юристы сразу же привлекались к кодификационной деятельности II Отделения. Кроме того, перед ними была поставлена задача подготовки диссертаций на ученую степень доктора, поскольку именно наличие такой степени, согласно проекту нового университетского Устава (официально утвержденного 26 июля 1835 г.), служило необходимым условием получения должности профессора в российском университете. Чтобы облегчить выпускникам Берлинского университета путь к профессуре, М. А. Балугьянский выхлопотал в 1833 г- разрешение на присвоение им, после сдачи необходимых экзаменов, степени доктора сразу, минуя низшие степени кандидата и магистра. В качестве обоснования Балугьянский упоминал о весьма лестных отзывах профессоров Берлинского университета о поведении, прилежании и успехах в науках студентов из России и даже приводил слова Ф. К. фон Савиньи, что „некоторые из сих студентов по принятии на себя ученого звания, могли бы занять профессорские места в немецких университетах“[521]. Экзамены и защиты диссертаций проходили при Петербургском университете в 1834 — первой половине 1835 г., причем все темы диссертаций были связаны с философскими и историческими аспектами теории права, что красноречиво свидетельствует о научном направлении, почерпнутом молодыми юристами в Берлине. Особенно выделялись диссертации К. А Неволина „О философии законодательства у древних“, А. А Благовещенского „История и метод науки законоведения в XVIII в.“ (опубликована в № 6–7 „Журнала министерства народного просвещения“ за 1835 г.), С. О. Богородского „О философии уголовных законов у древних и новых народов“, В. П. Знаменского „Откуда и каким образом должно выводить философские начала гражданского права и какой наилучший метод для изложения гражданских прав по тем началам?“.

Последние защиты и окончательное присвоение докторских степеней в августе 1835 г. совпало по времени с началом введения в жизнь нового университетского Устава, который радикально изменил структуру юридического образования в университетах и создал большое количество новых кафедр, нуждавшихся в замещении. Такое совпадение оказалось не случайным, но было подготовлено министром народного просвещения С. С. Уваровым, который, благодаря этому, получил возможность немедленно после утверждения нового Устава распределить по российским университетам ученых-юристов нового поколения[522]. Таким образом, уже в 1835 г. вновь образованные по Уставу юридические факультеты получили 12 новых профессоров высокой квалификации (от чего особенно выиграли Московский, Петербургский и Киевский университеты). Отмечая этот факт, в „Журнале министерства народного просвещения“ указывалось: „Молодые юристы, довершившие свое ученое образование в университете Берлинском, первом между университетами Германскими, и вошедшие в состав юридических факультетов, которые по Уставу университетскому 1835 г. получили новое бытие и новое значение, без сомнения постигнут великую цель, для которой они призваны. От их совокупной, но вместе с тем самостоятельной деятельности, возникнет Наука Законоведения. Она, как нежное растение, взлелеянное благотворными лучами живительной силы государственной, пустит глубокие корни на Русской почве, раскинется пышными ветвями и принесет со временем цветы и плоды, которые сделают честь уму Русского народа“[523].

Возвращаясь вновь к началу командировок в Берлин на рубеже 1820— 1830-х гг., следует указать, что следующим по времени после поездок юристов и, вероятно, даже первым по важности для российской науки являлся приезд сюда выпускников Профессорского института, учрежденного в Дерпте указом от 14 октября 1827 г. [524]. Именно тогда император Николай I, задетый за живое мыслями Паррота о кризисе российских университетов, принял решение о создании специального института, призванного играть роль своего рода подготовительного звена перед отправкой будущих профессоров за границу, где они должны получить окончательное образование.

Профессорский институт предусматривал подготовку в Дерпте двадцати человек, представляющих четыре русских (в узком смысле слова) университета: Московский, Петербургский, Казанский и Харьковский. По образному сравнению А. Е. Иванова, тем самым впервые в стране создавалась „всероссийская аспирантура“, берущая на себя те функции воспроизводства профессорского состава, с которыми не справлялся каждый из этих университетов в отдельности[525]. Начало подготовки будущих профессоров именно в Дерпте, кроме очевидного преимущества, что обучение здесь происходило на немецком языке, на котором им затем предстояло учиться за границей, объяснялось еще и тем, что Дерптский университет на рубеже 1820—1830-х гг. давал образование на порядок выше, чем любой из университетов во „внутренней России“. Об этом писал в своей записке Паррот, к этой оценке присоединялись и последующие историки. „Рассадником умственных сил для России сделался Дерпт, обязанный своим процветанием тому, что он стал вне катастроф, постигших русские университеты, и в непосредственных отношениях с германскими университетами“, — отмечал полвека спустя В. С. Иконников[526].

Несколько месяцев после принятия решения об открытии Профессорского института ушло на подбор „аспирантов“ (их сходство с последующими поколениями тем усиливалось, что все они должны были выдержать „вступительные экзамены“ при Петербургской академии наук). Не все университеты с одинаковым рвением откликнулись на призыв набирать кандидатов для института, к тому же многие молодые ученые отказывались, считая предложенные условия подготовки (включавшие среди прочего обязательство отработать после окончания учебы не менее 12 лет на профессорской кафедре) слишком суровыми. К февралю 1828 г. удалось собрать 21 претендента на поступление: по семь из Московского, Петербургского и Казанского университетов. Харьковский же университет не прислал никого, и тогда император Николай I, который ранее требовал, чтобы отобранные „непременно были все природные русские“, разрешил все-таки обратиться за дополнительными кандидатами к „нерусскому“ Виленскому университету[527]. Впрочем, затем прислал своих студентов и Харьковский университет, так что из разных городов в Петербург всего съехались 28 человек, из которых после проведенных экзаменов в Дерпт отправились только 19 (нужно учесть, что студентов, которые должны были специализироваться в области восточных языков, оставили при Петербургском университете). Пять из них представляли Московский университет, шесть — Петербургский, четыре — Харьковский и по два — Казанский и Виленский университеты[528]».

Занятия в Дерпте начались со второй половины 1828 г. Специальная инструкция, составленная министром народного просвещения К. А. Ливеном, предписывала отделить учащихся Профессорского института от остальных студентов Дерптского университета[529] (те, в отличие от дерптских профессоров, в целом, были на плохом счету у министерства за их пристрастие к объединению в корпорации, пирушкам, дуэлям и др.). Будущие профессора посещали особые занятия, которые были для них организованы профессорами Дерптского университета (каждый по избранной им специальности), но должны были слушать и многие общие университетские лекции. Ежегодно летом составлялись подробные ведомости об успехах воспитанников в учебе, отправлявшиеся в Петербург[530]. Программа первого набора Профессорского института предусматривала трехлетнее пребывание в Дерпте перед отправкой за границу, которое позже продлили еще на два года (планы нарушили революционные события в Европе 1830–1831 гг., а также пронесшаяся через всю Европу и не миновавшая Дерпт эпидемия холеры). Срок последующей заграничной командировки был установлен в два года[531].

Первыми из воспитанников Профессорского института на учебу в Германию выехали специализировавшиеся по праву П. Г. Редкин и П. Д. Калмыков. Их отправили досрочно, решив присоединить к уже занимавшейся в Берлинском университете группе молодых юристов II Отделения Собственной Е. И. В. канцелярии[532]. Оба законоведа были отправлены из Дерпта в конце 1830 г., и зачислились в берлинские студенты 19 января (н. ст.) 1831 г., а вернулись в Россию летом 1834 г. вместе со второй группой «питомцев Сперанского».

Остальные же воспитанники Профессорского института зимой 1832 г. были подвергнуты строгому экзамену, по результатам которого и принималось окончательное решение о их последующей судьбе[533]. Весной 1833 г. состоялась наиболее крупная командировка будущих российских профессоров на учебу за границу. В ней участвовало 13 человек. Отметим сразу, что двое из них (ботаники П. Я. Корнух-Троцкий и И. О. Шиховский) были посланы в Венский университет, находящийся вне сферы нашего исследования (см. Введение), но остальные и выехали в Берлин, где составили сплоченную группу, порученную сперва надзору одного из профессоров университета Ф. В. Г. Кранихфельду, а затем российскому военному агенту, генералу А. П. Мансурову. Интересно, однако, что зачисление членов этой группы в Берлинский университет происходило не одновременно, как при всех предыдущих поездках, а несколькими «порциями», раз в неделю. Первыми из приехавших из Дерпта воспитанников Профессорского института в студенты Берлинского университета записались В. И. Лапшин и В. С. Порошин (1 июня 1833 г.), затем М. М. Лунин[534] (15 июня), Н. И. Пирогов (22 июня), а уже вслед за ним Ф. И. Иноземцев, П. И. Котельников, Д. Л. Крюков, М. С. Куторга, А. М. Филомафитский, А. И. Чивилев (все — 29 июня 1833 г.)[535]. Но еще раньше них в Берлине оказался В. С. Печерин, решение о причислении которого к Профессорскому институту и отправке за границу сразу, минуя Дерпт, министр народного просвещения К. А. Ливен принял 19 февраля 1833 г.[536], и поэтому Печерин успел записаться в студенты и начать занятия уже с 6 апреля (н. ст.) 1833 г. С некоторым запозданием, в конце августа 1833 г. Министерством народного просвещения было принято решение о командировке еще двух воспитанников Профессорского института, медиков Г. И. Сокольского и Н. А. Скандовского[537]. В Берлинский университет они записались лишь в середине января 1834 г.[538]

Таким образом, зимой 1833–1834 гг. в Берлине разом оказались двадцать будущих замечательных деятелей российской университетской науки (здесь сошлись вместе студенты из Профессорского института и вторая из групп правоведов, заканчивавших свое образование) — столько их здесь уже, кажется, больше никогда одновременно не собиралось! 4 ноября 1834 г. в прусской столице находился Николай I, которому торжественно представили молодых русских ученых. Император милостиво обратился к ними со словами о том, «чтобы употребив в пользу пребывание свое в чужих краях, они сделались достойными имени Русского и того назначения, к коему избраны Отечеством»[539]. В том же 1834 г. особое внимание на готовящихся к занятию профессорских мест в Берлине обратил в отчете Министерства народного просвещения С. С. Уваров, который подтвердил свое распоряжение держать для них в университетах вакантные кафедры до их возвращения, сообщив также о продлении срока пребывания в Берлине еще на полгода и повышении молодым ученым жалования (с 700 до 1000 талеров в год); да и, в целом, по тому, какое место в отчете было отведено этой теме, чувствовалась заметная гордость министра, что отечественные профессора готовятся к своей будущей деятельности в лучшем немецком университете[540].

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава 17 БЕРЛИНСКИЙ МАРШРУТ

Глава 17 БЕРЛИНСКИЙ МАРШРУТ 9 января 1945 года генерал Рейнхард Гелен, глава германской военной разведки на Восточном фронте сообщил Гудериану и Гитлеру, что русские начнут наступление на широком фронте — от Балтики до Балкан силою 225 дивизий и 22 танковых корпусов. Гитлер

Состав профессуры нового вуза был довольно симпатичным и заслуживающим уважения

Состав профессуры нового вуза был довольно симпатичным и заслуживающим уважения Состав профессуры нового вуза был довольно симпатичным и заслуживающим уважения. Среди клиницистов были отличные хирурги - профессор Буш, крепкая рука которого и сдержанный ум редко когда

Берлинский конгресс[97]

Берлинский конгресс[97] Сан-Стефанский мирный договор совершенно видоизменял территориальные границы на Балканском полуострове. За Турцией еще оставались Константинополь, Адрианополь, Салунь, Эпир, Фессалия, Албания, Босния и Герцеговина. Но вся Болгария, от Дуная до

Глава 19. Берлинский конгресс

Глава 19. Берлинский конгресс В последних числах апреля 1878 г. русское правительство решилось выйти из состояния неизвестности и снова призвать к содействию Германию.24 апреля Горчаков телеграфировал русскому послу в Берлине П. П. Убри предложить князю Бисмарку и самому

Берлинский кризис

Берлинский кризис Вашингтонская элита немыслимо преувеличивала готовность Москвы ринуться в атомную войну, грозящую ей полным истреблением. Ничто в истории России и коммунизма — русского коммунизма не давало оснований полагать, что Кремль с легкостью потеряет голову

Берлинский кризис

Берлинский кризис Кризис назревал давно, со времени разделения Берлина на 4 сектора. Непосредственным прологом к нему стало проведение западными державами в своих оккупационных зонах сепаратной денежной реформы. Реформа была нужна, так как Германия была завалена

Берлинский кризис

Берлинский кризис Вашингтонская элита немыслимо преувеличивала готовность Москвы ринуться в атомную войну, грозящую ей полным истреблением. Ничто в истории России и коммунизма — русского коммунизма не давало оснований полагать, что Кремль с легкостью потеряет голову

«БЕРЛИНСКИЙ ТУННЕЛЬ»

«БЕРЛИНСКИЙ ТУННЕЛЬ» «Чудо» современной техники и интеллекта. Совместное детище СИС и ЦРУ. Так кто же «правил бал»?В интернетовском «Списке» Ричарда Томлинсона подразделения английской разведки в Федеративной Республике Германии представлены разведчиками резидентур

Берлинский путч

Берлинский путч Одна из попыток свержения Гитлера, предпринятая в 1938 группой участников движения Сопротивления. Гитлер никогда полностью не доверял большинству своих генералов, с самого начала находившихся в оппозиции к нему и национал-социализму. Военные 5 раз

[1. Берлинский декрет]

[1. Берлинский декрет] Как известно, в 1805 г. Наполеон окончательно отказался от надежды нанести Англии решительный удар военными силами, которыми он располагал. Впоследствии он склонен был даже отрицать, будто в самом деле собирал Булонский лагерь для переправы армии

БЕРЛИНСКИЙ ТРИУМФ

БЕРЛИНСКИЙ ТРИУМФ «Гастроли МХТ в начале XX в. привели в шок представителей берлинского театра. Это было невероятно, удивительно! Эти гастроли стали поворотным моментом в истории немецкого театра» (Томас Остермайер, художественный руководитель берлинского театра

Берлинский феномен

Берлинский феномен Беспрецедентного размаха достигла в «Русском Берлине» издательская деятельность. С 1920-го по 1922 г. в Берлине выходило почти 60 русских газет и журналов. За период с 1919-го по 1924 г. в немецкой столице увидели свет около 2200 наименований книг на русском языке

I. Детские годы. Воспитание. Постоянная работа над собой. Среднее и высшее образование. Военная подготовка. Строевая служба. Подготовка к государственной деятельности

I. Детские годы. Воспитание. Постоянная работа над собой. Среднее и высшее образование. Военная подготовка. Строевая служба. Подготовка к государственной деятельности Уже с ранних лет детства Великий Князь Николай Александрович, как свидетельствует о том его первая

БЕРЛИНСКИЙ КРИЗИС

БЕРЛИНСКИЙ КРИЗИС В период Берлинского кризиса 1961 года, вызванного строительством печально знаменитой берлинской стены, на улицах Берлина стояли, буквально упершись стволами пушек в американские танки, боевые машины 68-го гвардейского танкового полка ГСВГ Немцы были

Место профессуры в корпоративном бытии студенчества

Место профессуры в корпоративном бытии студенчества Наиболее близким «соседом», который многое определял в самих основах студенческого бытия, была профессура — еще одна вузовская корпорация, одновременно прописанная по чиновничьему ведомству и потому поддерживавшая