Глава I «Фантастический мир Средневековья» Книга и социальная борьба феодальной эпохи

Глава I

«Фантастический мир Средневековья»

Книга и социальная борьба феодальной эпохи

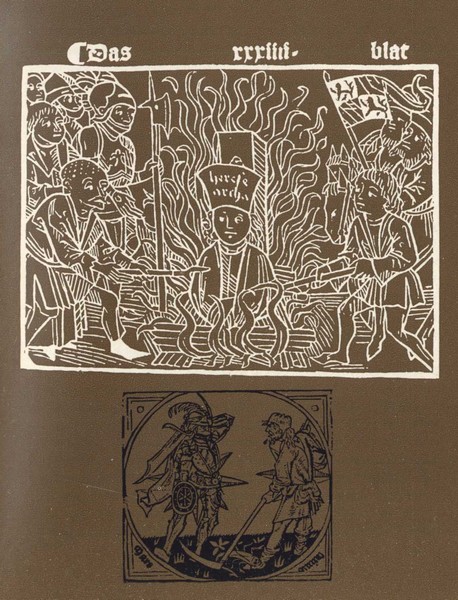

Казнь Яна Гуса. Richental U. Conzil za Konstanz. Аугсбург, 1483 г. Противостояние Марса и Сатурна — феодалов и крестьянства. Карикатура из нидерландского издания ок. 1500 г.

Для века, в котором началось европейское книгопечатание, найден красивый и точный образ: осень Средневековья. Это значит, что плоды средневекового развития, как в базисе, так и в надстройке, уже несли зародыши того перелома, который наступит в XVI столетии и через полтораста примерно лет сквозь социальные бури приведет к половинчатой, через триста — к окончательной смене средневекового строя буржуазным. Из них книгопечатание будет — так отмечал К. Маркс — необходимой предпосылкой буржуазного развития, а открытия Колумба и португальцев в конце века — мощным толчком к катастрофе первоначального накопления, коим обусловлен капитализм. В XV в. средневековый мир еще стоит на своих трех китах — феодализм, борьба за Империю, церковь.

Средние века — почти 12 столетий истории, ставшие синонимом варварства, безграмотности, бесправия, насилия и т. д. Само название дано им пренебрежительно. Как известно, начинались они своего рода историческим парадоксом: огромная, несметно богатая, высокоцивилизованная, оснащенная первоклассным войском, бюрократическим и полицейским аппаратом, государственным культом и пр. античная Римская империя рухнула, и не в схватке с какой-либо равной силой, а под разрозненным напором варварских племен, нищих, стихийных, враждующих. Точнее, рухнула западная — латинская — часть Империи, стала ареной расселения новых народов, из которых в XI в. в основном сложились контуры современных нам наций. Восточной — греческой — ее части, разрушавшейся постепенно, суждено было еще почти 10 веков представлять идею всемирного господства, пока последний ее оплот — «второй Рим», Византию — не взяли турки в 1453 г. В среде итальянских гуманистов, стремившихся возродить Римскую империю как итальянское национальное наследство, и появилось в начале XVI в. обозначение medii aevi — «средние» между древним и возобновляемым ими Римом, «варварские» века. Буржуазное самоутверждение в борьбе с уже мешавшей ему феодальной надстройкой — в Просвещении XVII–XVIII вв. с позиций Разума, с французской буржуазной революции — вдохновляемое античной государственной моделью, сперва республиканской, затем имперской, застолбило эту оценку за всем периодом между падением Рима и Новым временем. Но у истории новых народов не было иного начала. Национальные историографии в стремлении отодвинуть в глубь веков истоки Нового времени (т. е. буржуазно-национальной государственности и культуры) своей страны, немало сделали для развеяния мифа о сплошной средневековой тьме, однако в основном — с позитивистских, внедиалектических позиций и с тенденцией перекладывать варварство, мрак, насилие и т. д. на сопротивление централизации внутри (феодализм), на межгосударственную силу средневекового строя (церковь), на соперников своей нации по престижу или территориям. И, хотя медиевистика давно стоит перед необходимостью признать, что Средневековье — не перевалочный этап между античностью и Новым временем, а самоценная и — при всех отличиях в развитии стран и народов — целостная культура, традиция раскладывать ее на пережитки первой и начатки второго, остальное считая за помехи, держится.

Потому и книжно-исторические и гутенберговедческие работы в качестве общих предпосылок книгопечатания называют элементы Возрождения — рост городов, торговли, развитие ремесла, науки и пр., выводя из этого расширение кругозора, обмирщение культуры, потребность в знании, а значит — в большем количестве книг, которую будто не могло удовлетворить книгописание. Но: книгописание к этому времени выросло в книгописное производство. Книги давно уже переписывались не только в монастырских и придворных скрипториях, при соборах, школах, университетах и иных корпорациях или в личном порядке. С XII в. умножаются скриптории городские, обычно устраиваемые писцом, школьным учителем и т. п., работавшие, как правило, по заказам, иногда — на продажу. «Обмирщение» культуры составом печати XV в. не подтверждается: около половины ее прямо относится к религиозной сфере, около трети остального — косвенно. И в целом она, при всем разнообразии содержания и авторского состава, своею множественностью обязана не обновлению репертуара, а повторяемости и развитию традиционного контингента письменности. Уровень знаний, ремесла, кругозора и пр. в период изобретения в основном не превышал античного. Почему же в античной Римской империи с ее миллионными городами, вполне «мирской» культурой, развитым издательским делом и книжной торговлей во всех ее пределах механизации книжного производства не произошло? Начало книгопечатанию было положено не в Италии, переживавшей в ту пору расцвет своих городов и своего Возрождения, а в Германии, где города не первенствовали, и для которой рядом историков если не вообще, то в первой половине XV в. Возрождение отрицается. Почему именно здесь «потребность в знании» сказалась наиболее настоятельно? И по техническому уровню Германия не имела преимуществ перед своими соседями ни в обработке металлов, ни в умении переносить краску с деревянной формы на ткань или бумагу, ни в прочих ремеслах, приводимых обычно в перечне технических предпосылок изобретения Гутенберга. Все они в то время были общеевропейским достоянием. Не лучше, когда к этому добавляется «капиталистический» характер вообще городской культуры и «общий» в погоне за наживой процесс рационализации, а выгода изобретать книгопечатание иллюстрируется товарностью книгописного производства. Отставим обычную в буржуазной науке подстановку всякого товарного производства под капитализм. Страсть к наживе спецификой Германии XV в. не была. Рационализации, если не в мелочах, противостояла цеховая организация ремесла. Зависимость книгописания от рынка была незначительной (обычно оно определялось заказчиком книги), о товарности его можно говорить лишь условно: на продажу, кроме особых случаев, единовременно изготовлялись одна-две копии одного текста, книжная торговля в основном была вторичной, держанными списками. Лубочные оттиски тоже могли делаться по мере надобности. В том и был качественный скачок типографии, что она предполагала единовременный тираж и могла иметь место лишь в расчете на анонимный покупательский спрос. Выгода неизбежного (и значительного) удешевления печатной книги по сравнению с рукописной для начала безусловной не была: типографская печать (об изобретении не говоря) требовала несравнимо больших затрат — на оборудование, на овладение умением, на материал и производство тиража. Поскольку эта схема за основной социальный стимул к изобретению принимает потребность в знании не весьма многочисленного слоя состоятельных горожан, выходит, что изобретать было незачем: для них книгописания было достаточно. Другими словами, экономическим развитием как таковым ни появление книгопечатания в XV в., ни тот факт, что технизация книжного дела рывком опередила все области материального производства, не объяснить. Хотя, конечно, без вообще развитых товарно-денежных отношений и, в частности, без книжной торговли, если не изобретения, то распространения книгопечатания быть не могло. Искусственность этой схемы вызвала реакцию — отрицание социальных предпосылок книгопечатания и потребности в книге вообще: изобретение Гутенберга рассматривается как чисто техническое явление, подсказанное прожектерским веянием века, т. е. как случайность. Но: книгопечатание было не только изобретено. Утвердившись в 1450-х гг. в Майнце, оно еще при жизни Гутенберга перешло в ряд других немецких городов и перешагнуло через Альпы в Италию, с 1470-х гг. появилось во Франции, Англии, Нидерландах, Венгрии, Польше, чтобы к 1480-м гг. стать для большей части Западной Европы основой книжного дела и, охватив еще до конца столетия около 290 городов, к началу XVI в. свести значение освященного тысячелетиями рукописного производства книги до почти только библиофильской и потайной книжности. В отличие от восточноазиатских типографских опытов и от раннего русского книгопечатания, которые как правительственные мероприятия могли принудительно внедрять свою продукцию, распространение типографий на Западе Европы шло в основном путем частной инициативы. Более того: типографии вслед за скрипториями оставались вне ремесленных корпораций — не знали цеховых ограничений, но не имели и той опоры, какую своим членам давал цех, существование каждой типографии зависело от сбыта ее изданий. До конца 1500 г. в Европе насчитывается более 1100 типографских предприятий, среди них печатни, прекратившиеся после одного-двух изданий, и многолетние фирмы, выпустившие сотни названий, т. е. в целом, хотя не для всех, этот род производства экономически себя оправдывал: издания находили покупателей. Тиражи колыбельного периода в среднем исчисляются примерно 4–5 сотнями с колебаниями от менее ста до тысячи, изредка более. До 1.1.1501 г. известно около 40 тысяч изданий (а некоторый процент до нас не дошел), что дает примерно 16–17 миллионов экземпляров. Цифра внушительная, если учесть несравнимо меньшую, чем сейчас, населенность Европы (город в 5–6 тысяч считался большим, только единичные центры насчитывали 3–4 сотни тысяч жителей) и отнюдь не поголовную грамотность, а также то, что этот печатный массив внедрялся в сложившийся книжный обиход, в котором обращалось значительное (и продолжавшее умножаться) количество рукописных и лубочных изданий. Такое распространение книгопечатания к случайности свести нельзя. И неслучайно выдвинувший эту концепцию автор (Ф.-А. Шмидт-Кюнземюллер) объясняет отсутствие механизации книжного производства в Древнем Риме рабским трудом (в античных скрипториях переписчиками были рабы) — как неблагоприятным для технического прогресса, но все же социальным строем. Наиболее общую формулу социальных предпосылок типографского производства книги — тоже на вопрос, почему оно не было изобретено в античности, — дал В. С. Люблинский (в работе «На заре книгопечатания»): типографская печать отвечает не вообще потребности в книге, а единовременной потребности во многих экземплярах одного и того же вполне тождественного текста. Как средневековая специфика перечислены неизвестные античности университеты, необходимость церкви поднять уровень своих служителей, потребность в аутентичности текста — как Библии, так и античной классической литературы, т. е. нужды общеобразовательные, официальные, научные, — без углубления в формировавшие их особенности европейского Средневековья, которые с чрезмерной даже логичностью подводили к тиражной книжности.

Подход к проблеме предпосылок книгопечатания через вопрос, почему его не было в античности, на первый взгляд странен (никто не спрашивает, почему не тогда, а в Средние века появились, например, часы или компас), но оправдан. Дело в данном случае не в том, что народы Европы в течение всего Средневековья продолжали жить как бы под вывеской «Римская империя», пристраивались к ней, дрались за нее и т. д., а в том, как это положение сказалось на западной книжной культуре. Здесь латинский алфавит в период раннего Средневековья вытеснил из книжности все виды национального письма, латинский — чуждый новым народам — язык более тысячелетия после разрушения Западной империи оставался условием образованности и познания, ученой и литературной известности и т. п., и ареал его по сравнению с античным даже расширился, т. е. сохранился свойственный античным империям принцип двуязычья культуры каждого из народов. С той разницей, что латынь перестала быть языком завоевателей: не было уже народа, который на ней говорил. Если бы не этот феномен, античная книжная письменность — и латинская и греческая — была бы известна нам немногим более древнеегипетской. И латинская до Нового времени дошла почти только в средневековых списках. И от древнегреческой после турецкого завоевания Восточной империи и Балкан в мировой культуре осталось в основном то, что тогда же (и тоже как римское наследство) нашло прибежище у западных гуманистов, ибо там процесс шел обратный: по мере сокращения византийского владычества сжимался ареал эллинизации — международного применения греческого языка и письма, которые в итоге стали достоянием только самих греков и не очень многих ученых. Общность латинской культуры новых народов могла строиться лишь на том, что они застали, — на той обойме книжных источников образованности (учебная система, начальная грамматика — Элия Доната, комплекс классической литературы), которая сложилась в позднеантичной школе, т. е. когда латынь еще была родным языком массы людей. Поскольку та же обойма входит в основной костяк печатного репертуара XV в., когда родной язык у всех был иной, условия для книгопечатания в Древнем Риме на первый взгляд благоприятней. Правда, античная форма книги (свиток) и ее материалы (папирус, кожа) технизации книжного дела не способствовали, но не это имело решающее значение: возможности перенять производство бумаги и книга-кодекс к концу античности в Империи были. Так что рецепция позднеантичной латинской культуры на Западе, хотя и была необходимой предпосылкой книгопечатания (подготовила ему международный книжный рынок), но не сама по себе, а лишь благодаря той особой роли, какую книга играла в Средние века. Ибо европейская средневековая культура — культура в основе своей книжная. Потому что через книгу тогда находили оформление основы человеческого и социального бытия.

Кардинальным отличием культуры Средневековья от античности и от любой другой эпохи является его идеологическая надстройка — господство универсальной религиозной идеи, точнее — религиозной утопии, в которую была облечена его социальная и духовная жизнь. Наиболее активные в те времена из мировых религий — христианство, мусульманство — и ныне наряду с другими имеют в мире служителей и последователей. Но современное общественное сознание, отвлекшись даже от его различий в разных социальных строях, определяется иными принципами (не всегда плюсовыми: расизма, например, «тьма Средневековья» не знала). Иначе в Средние века, когда религии были не просто той или иной верой, а определяющими идеологическими системами. Поэтому для Средних веков систему религиозного сознания приходится учитывать не только как факт, а как действенный социальный фактор. Мировые войны еще с предфеодального периода шли под знаком разных религий (так с VII в. завоевание Восточной и окраин Западной империи под знаменем мусульманства и отвоевательное движение — под христианским). А главное: в пределах каждой религиозной системы разнозначные классовые позиции, противостояния разных народов, различные направления познания и т. п. свое обоснование черпали, как правило, не извне, а в ней самой, не в отрицании ее, а ради утверждения. Иными словами: и общественная мысль и научная, а значит — и идеологическая борьба и общественные движения принимали форму мысли и борьбы религиозной. Тем и фантастичен средневековый мир. И тем же создается своего рода замкнутость в себе культуры Средневековья, включая и тот период, который обозначается как Возрождение: даже такие ее явления, которые объективно предвещали перелом к Новому времени, исторически — по стимулам и целям — вырастали, как правило, из религиозного строительства. Это и связывает ее в единство. Поскольку универсальные, т. е. полагающие дать «истинный» путь к богу (как бы смысл жизни) для всего человечества религии неизбежно зиждятся на книгах, причем непременно на «богодухновенных» (и представляющих более или менее философское осмысление отношений мирозданья, человека, общества), религиозно-идеологические системы в отношении к книге и книжности нейтральными не были. Поэтому и путь, приведший к книгопечатанию в XV в., приходится искать в особенностях христианской утопии и в ее взаимодействии с развитием европейской социально-экономической структуры ко времени Гутенберга.

Здесь не место касаться ни сути христианской религии, ни истории церкви как таковых, необходимо напомнить лишь некоторые вехи. Возникшее на почве иудаизма, христианство опиралось на древнееврейский свод мифов, преданий, законов и пророчеств — Ветхий завет (как бы договор бога с человеком), ставший таким образом частью христианского «Священного писания». Иерусалим был свят как место страданий Христа и первый центр «церкви Христовой». Возникла она в период оккупации Палестины римлянами, по Римской империи, включавшей тогда и эллинский мир и эллинизированный Восток, несли свою проповедь ученики и последователи Христа, в Риме основывали церковь и были казнены апостолы Петр и Павел. И т. д. Так события, образы, идеи иудейской древности сочетались с наследием романо-греческим и на века вперед дали форму историческому сознанию христианизированных народов. Средневековое мышление воспринимало явления одновременно и как никогда не повторяющиеся и как вечно сущие: Троянская война, царь Давид, император Траян и т. п., а главное — христологическая драма были давно — и присутствовали сегодня. По Ветхому завету «народом божьим» был еврейский, по христианскому Новому завету «народ божий» — церковь, мыслившаяся как совокупность всех уверовавших в Христа и исполняющих его учение людей. И Ветхий завет и Новый стоят на мессианской идее, по сути противоположной. Ветхий завет исходит из мессианства национального, Новый — из общечеловеческого: Христос — «светоч мира», «сын божий», посланный возвестить путь к «вечному спасению», быть освободительной жертвой для всех. Успех его учительства в Иудее был вызван народным ожиданием избавителя — царя иудейского, предназначенного создать очищенный от социальных зол и свободный от чужеземного ига «новый Израиль». Далее произошла подстановка: «новым Израилем», «истинным», именовали себя верующие во Христа и в его воскресение, неуверовавших же из евреев — «ложными» иудеями; для христиан религиозная идея заместила этническую. С точки зрения иудаизма христианство было ересью, гонения на Иисуса и первые преследования христиан исходили от еврейского священства. Однако римские власти уже к середине I в. перехватили инициативу. Не зря и для расправы с Иисусом и в качестве символа христианства было избрано орудие казни восставших рабов — крест. Энгельс — в работе «К истории первоначального христианства» — говорит о нем как о революционной религии рабов, угнетенных, бедноты. Для классической античности раб был говорящим орудием, варвар — потенциальным рабом, «свободная» нищета — презренным стадом. Человек определялся имущественным цензом, родом, местом в римской государственной системе, а к этому времени — произволом императоров, в качестве олицетворения римского государства прижизненно обожествляемых, их клик и военщины. И в восстаниях рабов доминировало стремление стать рабовладельцами. Христианство стало идеологией антирабовладельческой революции не только потому, что противопоставило всему этому внесоциальную — по отношению к богу — ценность и ответственность каждого человеческого я, повиновение богу вопреки властям, господам и священству, отрицательность к «миру» — к богатству, к власти, если «не от бога», к внешнему почету и пр. Выдвинув идеал равенства в «церкви Христовой», где «нет ни эллина, ни иудея, … варвара, скифа, раба, свободного», оно звало «труждающихся и обремененных», провозглашало, что «…незначущее мира и униженное и ничего не значущее избрал бог упразднить значущее», «немудрое мира, чтобы посрамить мудрых» и бедных мира «… быть богатыми верою и наследниками царствия, которое он обещал любящим его». На это, на «блаженны нищие» и подобные речения опирался культ нищеты, который пронизывает Средневековье.

Наступление «царства божьего» сперва ожидалось, словно оно «при дверях», затем связывалось со вторым пришествием Христа. Отсюда призывы к немедленному покаянию (для богатых оно начиналось с раздачи имущества бедным), т. е. к нравственному, а по сути — к социальному обновлению и к постоянной готовности, поскольку «о дне же том и часе никто не знает». Христианство неразрывно с ожиданием конца мира, но в этом новозаветные книги допускают разные толкования. По одному предполагалось быстрое нагнетание бедствий — появление Антихриста, гонения последнего императора на церковь, войны, моры, конец мира, всеобщее воскресение мертвых и второе пришествие Христа для суда «о добре и о зле» по их прижизненным делам и помышлениям. Так «царство божие» совпадало с уготованным для праведных «царствием небесным». Другое связывало со вторым пришествием наступление временного (оно исчислялось разно, от одного поколения до тысячи — хилиас — лет) «царства божьего», царства мира, взаимного милосердия, равенства, благоденствия и пр. на земле (и лишь затем ждало Антихриста, конца мира и «Страшного суда» для конечной справедливости — добрым дать радостную «жизнь вечную», злым и равнодушным — «плач и скрежет зубовный»). В последнем случае общины верующих (церкви) представлялись не только как избранные к «вечному спасению», а как строительство земного «царства божьего». Но и начало его без возмездия богатым и сильным, утесняющим бедных и малых, мздоимцам, лицемерам и т. п. не мыслилось. Второе пришествие Христа, как в чисто эсхатологическом, так особенно в хилиастическом комплексе было и мечтой и ужасом всего Средневековья. И потому не прекращались попытки приготовить к нему «народ божий». К идее устройства этого «народа» в источниках можно найти немногое: тенденция первохристианской церкви к добровольной общности имущества, разделяемого по нуждам каждого (или служение им «Христу» — неимущим, немощным, странникам), смена социальных градаций иерархией духовной, главным звеном которой были избранные Христом апостолы, все ради жизни «в духе» и не без противоречий. Эта сторона в них наименее выражена, иначе быть не могло: и Иисус учил, и апостолы и евангелисты проповедовали и писали не только под угрозой собственной гибели — она была программной, — но истребления своих последователей. И все-таки даже в известных апостольских посланиях, наряду с призывами к терпению, послушанию и пр. (которые сами говорят о социальной взрывчатости христианских общин), встречаются слова, обнажающие смысл движения (так у ап. Павла к ефесянам: «…наша брань не против крови и плоти, а против начальств, властей, против мироправителей тьмы века сего»). Тот факт, что уже в I в. к христианству, тогда тайному и гонимому, стали обращаться люди из знати, понятен как выход из того рабского состояния, в какое скатывалось римское общество с установлением Империи. Было ли христианство в первые свои века стимулом действенного, а не только мученического противостояния власти, неясно. Периодические преследования показывают, что Империя видела в нем угрозу. И его утверждение в 313 г. в качестве государственной религии без сильнейшего «давления снизу» вряд ли имело бы место. Эта акция была маневром византино-римского правящего класса — стать «властью от бога», перехватив идеологию низового брожения, претворить христианскую утопию в обоснование покорности угнетаемых. И все же впервые в истории римского мира раб становился субъектом имперской идеологии и тем признавался — пусть перед богом — равнозначным господину. Это и составляет коренное отличие культуры Средних веков от античной, рабовладельческой: ее идеологические основы пронизывали общество снизу доверху, сколько их ни приспосабливали к себе властные и имущие, они оставались иллюзией, т. е. возвышающей формой самосознания, а значит — силой народных масс. Как ни противоречили основам христианской утопии поступки людей, сколь ни неумолимо прокладывали сквозь нее свой путь социально-экономические законы, этикетом она в течение всего периода не была, оставалась точкой отсчета в любой социально-этической ситуации. И потому в многоплеменном, асинхронном, подвижном средневековом мире никакие корпорации, идеи, тексты не были и не оставались однозначными, их значение зависело от момента, места и от того, в чьих руках они были, вплоть до личностей, никогда история не была столь наглядно и детально диалектичной.

Этим компромиссом начиналось превращение христианства в идеологическую систему. В самом компромиссе уже были разные цели: христианские деятели видели в нем начало «божьего царства», средство «связать Сатану», обуздать не только угнетенные массы, но и правящий класс, который искал одного — превратить церковь из независимого объединения христианских общин в приводной ремень своей власти. Произошло утверждение церкви по воле Восточного императора, с попутной ликвидацией двуглавия Империи: в 330 г. единой ее столицей стала переименованная в Константинополь Византия. Император сохранял власть верховного понтифика — церковное главенство, в силу коего мог предписывать в делах веры. Менялось понятие церкви: начался отрыв духовной иерархии от остальных верующих (они затем и стали обозначаться как «миряне»), процесс ее превращения в официальный институт — церковь, с монополией на владение религиозной истиной, на богослужение (посредничество между богом и паствой), на проповедь. Неподчинение этой церкви могло считаться преступлением против государства, ослушание власти — ересью. В такой форме, закрепившейся в основном для греческой части Империи и в сфере ее воздействия, церковь становилась частью имперского механизма (общеобязательной верой христианство стало не сразу). Главенство императора над церковью предполагало подчинение ему всех христианизированных народов. Это было в интересах византино-римской рабовладельческой верхушки, но тем, кто верил, что с утверждением церкви наступает царство мира, оно рисовалось как вселенская христианизированная держава — обновленная pax Romana: появляются пророчества, превращающие последнего императора из гонителя церкви в победительного миротворца. Ими и в сознании народных масс начиналось сращение христианской утопии с идеей «Священной Римской империи». Оформление церкви в универсальную Римскую не могло обойтись без утверждения ее основ — всеобщих (кафолических), правильных (ортодоксальных, православных), т. е. единственно ведущих к «вечному спасению» догматов и первоисточников веры. Разнотолкования христианской утопии, борьба направлений шли изначально, и этот момент должен был оформить раскол. Безотносительно к сути догматических разногласий после него различные противостояния Империи принимают, как правило, форму ересей, отвергающих те или иные формулы или практику официальной веры. Вмешательство императоров, расправы с непокорными иерархами только подливали масло в огонь. Но и кроме того: область веры иррациональна, прямого соответствия между той или иной вероисповедной формулой и определенной социальной позицией ни для того времени проводить нельзя, ни в дальнейшем, каждая из концепций церкви в разных условиях могла стать и орудием угнетателей и оружием против угнетения. Так принятие большинством германских варваров отвергнутого церковными соборами арианства (т. е. своей, независимой церкви) было формой национального противостояния Империи. У императоров тоже были колебания в пользу арианства, оно более, чем принятое церковью Credo[1], отвечало интересам их власти. Потому попытка ввести арианство в качестве имперского исповедания успеха не имела, само соглашение церкви с «мирской» властью вызвало, плюс к догматическим, взрыв социальных ересей, в основном дуалистических (почитавших это союзом с дьяволом) и хилиастических (не признавших утверждение церкви за начало «царства мира» и ожидавших его). Компромисс все более оборачивался капитуляцией, что и в пределах ортодоксии вызвало с одной стороны бегство в пустынничество, столпничество, с другой — осторожную отстройку римских пап, которые — как «преемники св. Петра» — неуклонно добивались все большей независимости: Западная церковь оставалась хранительницей идеи восстановления Западной — собственно Римской — империи, но в качестве церковной. В те века, когда византийский гнет наслаивался на бесчеловечность имперских законов, которым церковные земли не подчинялись (социальные различия в них сменялись — или подменялись — духовно-иерархическими, церковь имела право укрывать беглых и т. п.), идея церковновластия в Империи была популярна. Иначе в еще доклассовом сознании варваров, для коего их короли были вождями народа. Так на сломе античности сложились те концепции устройства «христианского человечества», которые с переменной социальной нагрузкой действовали в течение Средневековья — идея теократической империи, идея цезарианской церкви, христианский общинный утопизм, смыкавшийся то с первой, то со второй в варварском ее варианте — народной церкви во главе с народным королем по образу библейского царя-пастуха Давида.

И тогда же определилась та роль, какая принадлежала книге в Средние века. По самой сути учения одним из главных подвигов любви к богу превыше всего и к ближнему, как к самому себе (основной принцип христианской морали), было апостольство — христианская проповедь. Это сразу породило письменность, содержащую основы христианского предания и учения, наставления апостолов к общинам верующих, пророчества и т. п. Христианство распространялось с удивительной быстротой, и потребность в этой письменности нарастала. Есть мнение, что вместе с нею утвердилась нынешняя форма книги — кодекс, по образцу тех тетрадей дешевого папируса, которые были книгой бедняков (в противовес свитку богатых и принятому в иудаизме). Тем не менее от первых христианских веков ее сохранилось ничтожно мало. Отчасти это связано с гонениями на христиан и особенно — с утверждением церкви: на первых церковных соборах из десятков Евангелий было признано 4 (большинство остальных утрачено), часть апостольских посланий, отрывок их же «Деяний» и «Откровение» ап. Иоанна (Апокалипсис) — пророчество об Антихристе, конце мира, «Страшном суде», вместе составившие Новый завет, который вкупе с Ветхим заветом и представляет основной первоисточник христианской религии — Библию. Независимо от принципов отбора, для христианской книжности он сам по себе был новым этапом: тогда и возникло понятие текстов канонических (утвержденных как «правильные») и понятие книг апокрифических, ложно (еретически) освещающих религиозные истины и факты. Списки таких книг известны уже от первого церковного столетия. Так в начале идеологического строительства сразу был заложен принцип духовной цензуры. И писания ересиархов в основном известны по цитатам у их опровергателей. Иначе в отношении языческой книжной письменности, латинской и греческой: крайние — тогда наиболее демократические — тенденции к полному разрыву с языческим наследием у «отцов церкви» — Августина, Иеронима, Василия Великого и др. поддержки не нашли. Спасая для христианского будущего свою великую культуру, они ссылались на прови?дения дохристианских мыслителей и поэтов (Платона, Сенеки, Вергилия), на надобность владеть оружием противника — в споре с защищавшими язычество неоплатониками, неопифагорейцами и пр. В тот же период наряду с еврейским были признаны священными универсальные языки Империи — греческий и латинский (по преданию на этих трех языках была надпись на кресте Иисуса). Так греки и латиняне сопричислялись к «богоизбранным» народам. В IV в. был сделан — Иеронимом — перевод Библии на латинский разговорный язык (Vulgata). Греческий перевод Ветхого завета легенда относила к III в. до н. э., 4 канонических Евангелия изначально известны по-гречески. Таким образом, библейский свод был доступен всем народам Империи и стал для «христианского человечества» наивысшим объектом и источником познания. При этом он отнюдь не оставался неизменным. Наивно думать, что был «подлинный» текст Библии, затем «испорченный». И Ветхий завет не был единым (Вульгата включает не вошедшие в иудейский канон версии), так же и новозаветные книги в христианских общинах: работа Иеронима началась с попытки унифицировать латинский перевод более ранний. Но и его версия и греческая в процессе обращения впитывали дополнения из апокрифов, других изводов, редакционные подстановки, несущие разные социальные, гносеологические и т. п. тенденции, текст оставался живым. Поскольку в сознании народных масс и тогда и до конца Средневековья христианская идеология, а тем самым — ее первоисточники были их духовной собственностью, и это вполне понимали власть имущие как рабовладельческого, так затем и феодального мира, вокруг каждой социально-значимой библейской формулы, за каждое истолкование шла непрестанная борьба, и вся выросшая на Библии теологическая и пропагандистская литература проникнута ею. Такого при античном способе внеэкономического принуждения, державшегося голой силой, быть не могло: античная идеология, античная образованность были игрушкой рабовладельцев, посему античность в книгопечатании не нуждалась. Не было его и в Византии, хотя она еще несколько веков после христианизации не знала постигших Запад тотальных катастроф и культурного перепада: здесь процесс феодализации шел как эволюция рабовладельческой структуры, с сохранением античного имперского механизма, включая власть императора над церковью: «раб божий» было равнозначно рабу императора, о том, чтобы читали рабы его рабов (в том числе варвары, которые в сознании греков оставались рабами), заботились лишь немногие просветители.

Иначе на Западе. Вторжения варваров в римско-византийские пределы, кроме объективных факторов так называемого великого переселения народов, движимы были еще и ненавистью к Империи-поработительнице и стремлением освободить от римского рабства своих соплеменников, что само делало их элементом антирабовладельческой революции (хотя пленных они в рабство продавали), но также стремлением стать «римлянами»: это для них означало славу, власть, величье. Однако этого для идеи наследования Империи без варварской рецепции христианства было бы недостаточно. Христианизация варваров обычно рисуется как крещение короля и знати ради утверждения своей власти с последующим крещением народа, если не насильственным, то вслед за вожаками. Т. е. берется за основу та схема, по которой короли и знать выставляли себя героями исторического процесса. Но на этапе перехода от общинно-родового строя к феодальному короли и знать более зависели от своего народа, составлявшего их воинство, чем от них народ. Посему официальное крещение могло произойти лишь при условии, что среди народа христиан была немалая часть, т. е. при двоеверии (оно и у крещеных сохранялось). Социальные основы как проповеди, так и восприятия христианства для варварских народов были иными, чем в Империи. Застававшим их на стадии разложения общинно-родовых отношений христианским проповедникам аналогии с ветхозаветным Израилем напрашивались сами собой, а вместе с тем и иллюзия создать из них «новый Израиль», христианский «народ божий», часть, если не ударную силу тех «бедных мира», коим предназначалось быть «наследниками царствия». Восприимчивость к христианству варваров, переживавших разрушение общинно-родовой этики, определялась, с одной стороны, христианской общинной идеей, как бы освящавшей их понятия о справедливости, с другой — самоутверждением этих народов перед лицом великолепного и презрительного византино-римского рабовладельческого мира. Все это имело и примитивное преломление — богоизбранность как племенная, наследование как право грабежа и т. п., т. е. не исключало и язычников. Первая волна варваров и вышла на историческую арену во всеоружии богоизбранного народа — со своим вероисповеданием (арианство), со своим переводом Библии (и с попыткой создать койне — общегерманский язык на основе разных наречий, как впоследствии Кирилл и Мефодий для языков славянских), со своим особым письмом (аналогично два века спустя — с переводом «Пятикнижия» Библии, со своим койне, тоже как «народ божий», но после Христа удостоенный своего пророка, ворвутся в Империю арабы). И перевод и письмо, в IV в. созданные епископом готов Ульфилой, призваны были оградить «народ божий» от нечестивого греко-латинского мира именно в сакральном плане: варвары, швыряемые из Восточной империи в Западную, на греческом и латыни изъяснялись, обучаться в римских школах запрещалось только воинам (но переход к ортодоксии среди своих принимался как измена). Это было уже осознанной формой антиимперской революции. С позиций византино-римской церкви не столько арианство готов, сколько эта заявка была ересью. Перевод неведомыми путями сохранился в одном, пурпурном (королевском) списке; о том, что были другие, известно лишь по палимпсестам. Так уже в конце античности началась традиция видеть в переводе Библии на «варварские», особенно — на германские языки признак ереси (после утраты Византией Запада в отношении славянского перевода Кирилла и Мефодия в IX в. этого не было). Тем не менее первичная проповедь христианства варварам была возможна только на их языке. А это значило проповедь Евангелия (т. е. книги). Поэтому переводы его и части Ветхого завета должны были быть изначально (для языков романских не обязательно: они в ранний период от латыни отличались не более, чем славянские языки от церковнославянского). И вторично — на стадии осознания богоизбранности, зачатка государственной идеи: есть известие, что в IX в. был перевод англосаксонский — короля Альфреда (от него осталась Псалтырь); фрагменты евангельских богослужебных чтений на германских наречиях известны от VII в.

По формулировке Б. Ф. Поршнева (в работе «Феодализм и народные массы») «… каждое из средневековых европейских королевств — это несостоявшаяся „всехристианская“, „римская“, универсальная держава, принужденная ограничиться более скромными пределами… Универсалистская тенденция возрождалась с неменьшим упорством, чем тенденция сепаратистская, только рост народной борьбы преодолевал обе эти феодальные тенденции и … заставлял феодальное государство приспосабливаться к своему противнику и … развиваться в феодальную монархию (как наивысшую форму феодально-классового аппарата принуждения. — Н. В.), в национальное государство». Первые рейды варваров по Империи более напоминают поиски своей «земли обетованной», римского уклада они не меняли, жили рядом по своему закону. Идея наследования Империи проступает в остготском королевстве Теодориха, искавшего поддержки и у римлян. Для остготов она в VI в. кончилась катастрофой — 20-летним истреблением народа (как еретического) и опустошением Италии византийскими войсками. Осуществить ее впервые удалось королю франков Карлу, в 800 г. коронованному императором Запада, что и было принято как возрождение Западной Римской империи. Франкские короли изначально (с V в.) связали свою идею наследования римлянам с ортодоксальным исповеданием и с поддержкой римских пап. Всерьез приняв свою роль восстановителя Западной империи, Карл не только продолжил неудавшееся в 9 г. римское наступление на северо-восточные германские племена (саксов), в основном еще языческие: он возрождал римскую школу, вводил письмо римских канцелярий, организовывал переписывание римских классиков и церковных писателей, предписывал, чтобы каждый прихожанин и прихожанка знали «Отче наш» и «Верую» по латыни; начальное обучение — латинской грамоте, церковному пению и пр. в монастырских и приходских школах с принудительностью предусматривалось его рескриптами. С этого времени двуязычье, ранее стихийное, становится как бы законом западной культуры. Карл декретировал латинское обучение не только с просветительными целями: он ломал сопротивление — как ариан (из-за «Символа веры»), так и саксов (стремление сохранить руническую грамоту или хотя бы избежать латинской). Но в X в. императоры саксонской династии приняли ту же систему: в ближайшие после Карла два столетия завершался переход варварских языков на латинское письмо, чем они как бы приравнивались латыни. (С переходом на латинское письмо певцов-поэтов и певцов-сказителей отошел и большой слой народной традиции: устаревал язык, забывались руны.) На этом этапе идея наследования Империи снимала в западной письменности знаковые барьеры и закрепляла ту обойму античного наследия, которая была основой латинского образования и после XV в. И далее всякий взлет имперской идеи сопровождался на Западе тенденцией к латинскому всеобучу в сочетании с интересом к собственной древности: в ней искали обоснования богоизбранности своего народа на наследование Империи, вследствие чего и народноязычные традиции утверждались в латинском письме. Греческой грамоты для своего языка ни один из новых народов не принял: это было письмо живой поработительной державы. Мертвая латынь избавляла побежденных от унижения принимать язык победителей, то был язык «священный» и ничей, и потому стал языком всех.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Кухня и пища эпохи средневековья

Кухня и пища эпохи средневековья В период высокого Средневековья началась экспансия средиземноморских продуктов, таких, как хлеб, вино и растительное масло, на север Европы. Предписания святого Бенедикта относительно правильного питания были основаны именно на этих

Военные походы эпохи Средневековья

Военные походы эпохи Средневековья В отличие от общепринятого мнения, военные походы не носили исключительно сезонный характер, начиная с весны (после Пасхи) и заканчивая сбором урожая. Зараженный воинственным психозом Бертран де Борн тосковал по весне не ради ее зелени

Социальная борьба

Социальная борьба Но создание этого феномена, как другие деяния Петра всей своей тяжестью ложились на плечи народных масс. Народ платил все возраставшие налоги, простой люд тысячами погибал на строительстве Петербурга, при рытье каналов, на полях сражений. Все это

§ 16. Человек феодальной эпохи

§ 16. Человек феодальной эпохи На протяжении тысячелетнего средневековья «Мир Человека» в Западной Европе определялся христианством.«Царицей» всех наук являлась теология (в переводе с греческого «учение о Боге»; богословие). Теологи толковали Священное Писание,

Глава VII. СОЦИАЛЬНАЯ БОРЬБА В ИСПАНИИ В V–VII вв.

Глава VII. СОЦИАЛЬНАЯ БОРЬБА В ИСПАНИИ В V–VII вв. Крушение римского господства и зарождение феодальных отношений в Испании происходило в условиях социальной борьбы, в которой принимали участие сервы, либертины и колоны, свободные германские и испано-римские

КОНЕЦ ФЕОДАЛЬНОЙ ЭПОХИ

КОНЕЦ ФЕОДАЛЬНОЙ ЭПОХИ Германская революция имела важные последствия, которые непосредственно с ней не связаны. Речь идет скорее о долговременных эволюционных процессах, которые ускорились благодаря опыту революции. Она способствовала быстрому формированию

II. Борьба социальная и борьба против завоевателей

II. Борьба социальная и борьба против завоевателей В любой период нашествий возникает одна и та же проблема: в каких пропорциях внешний враг получает осознанную или неосознанную поддержку изнутри? Использовали ли угнетенные социальные классы эту ситуацию, чтобы взять

§ 6. Социальная борьба в первой четверти XVIII в.

§ 6. Социальная борьба в первой четверти XVIII в. Сооружая с железной настойчивостью грандиозное здание новой России, Петр не жалел ни себя, ни других. Готовность беспощадно карать ослушников царь проявил уже во время стрелецкого бунта 1698 г., который был поднят в бытность

Правители Португалии эпохи средневековья

Правители Португалии эпохи средневековья Бургундская династия (1096–1383):Граф Энрике 1096-1112Тереза 1112-1128Афонсу I ЭнрикеIII 1128-1185Саншу I 1185-1211Афонсу II 1211-1223Саншу II 1223-1245Афонсу III 1245-1279Диииш 1279-1325Афонсу IV 1325-1357Педру 1357-1367Фернанду 1367-1383Ависская династия (1383–1580):Жоан I, Ависский

4. Как возник ислам, в чем его основные черты? Что представляло собой исламское государство эпохи Средневековья?

4. Как возник ислам, в чем его основные черты? Что представляло собой исламское государство эпохи Средневековья? «Ислам» по-арабски означает «предание себя Богу». Третья мировая монотеистическая религия после иудаизма и христианства – ислам – возникла в VII в.

6.1.РУКОПИСНАЯ КНИГА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

6.1.РУКОПИСНАЯ КНИГА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ Восстание рабов, кризис и падение рабовладельческого строя привели к оскудению центров культуры и к уничтожению массы книг. В эпоху раннего Средневековья Европа вернулась к временам первобытной дикости. Сохранились немногочисленные

Важнейшие династии эпохи Средневековья

Важнейшие династии эпохи Средневековья В перечне приводятся данные по основным правящим династиям Европы феодального периода. Включены императорские, королевские династии (в том числе византийские). Перечислены и папы римские. Кроме того, приводятся данные о

Глава II КЛАССОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ БОРЬБА В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕ

Глава II КЛАССОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ БОРЬБА В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕ Материал региональных глав данного тома показывает, что революционная оппозиция феодализму проходит через все средневековье. Она выступает, соответственно условиям времени, то в виде мистики, то в виде