Глава 6 Тревожное становление Гуджарата

Глава 6

Тревожное становление Гуджарата

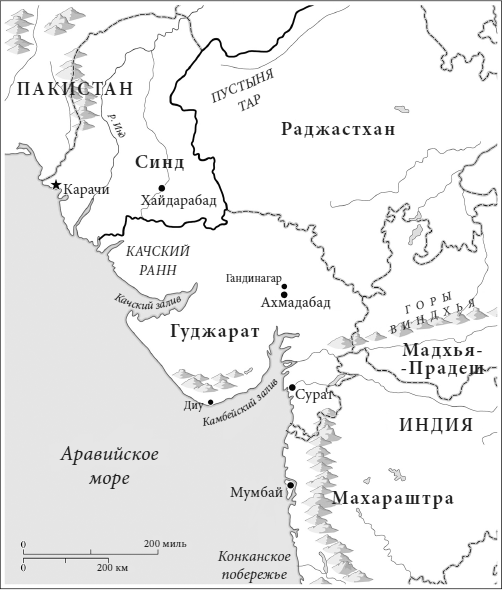

Если у духа, присущего нынешней Индии, есть географическое средоточие – ищите его на западе, в Гуджарате, штате, граничащем с пакистанским Синдом. Там, на гуджаратском берегу Аравийского моря, в портовом городе Порбандаре, в 1869 г. родился Мохандас Карамчанд Ганди – Махатма, что по-санскритски значит «Великая Душа». Важнейшим событием индийской борьбы за независимость, деянием, обретшим черты государственного мифа, сделался почти 400-километровый Соляной поход, совершенный в марте 1930 г. Махатмой, которого сопровождали тысячи единомышленников, через весь Гуджарат: от Сабармати Ашрама – к югу, до маленького поселка Данди на берегу Камбейского залива. Там, бросая вызов британским законам, Ганди собрал пригоршню морской соли – в знак того, что не признаёт запрета на частную добычу и продажу этого съедобного минерала кем бы то ни было, кроме колониальных властей. «Соль необходима для жизни человеческой наравне с воздухом и водой. Соль – единственная приправа к пище, доступная беднякам, – писал Ганди. – Поэтому я рассматриваю налог на соль как самый бесчеловечный с бедняцкой точки зрения. А поскольку движение за независимость в первую очередь заботится об участи обездоленных этой страны, для начала следует покончить именно с этим злом».

Отождествляя себя с бедняками, Ганди закономерно следовал своей вселенской философии, суть которой всего нагляднее вмещается в следующее высказывание – вероятно, самое откровенное из политических заявлений Махатмы: «Я не доверяю доктрине “величайшего возможного блага для величайшего возможного большинства”. По сути, это значит: чтобы 51 % людей получили свое предполагаемое благо, нуждами и потребностями остальных 49 % можно – точнее, даже нужно – пожертвовать. Это бессердечная доктрина, вредившая и поныне вредящая человечеству. Единственно истинное, достойное и гуманное учение говорит: “величайшее возможное благо – всем и каждому”».

Чтобы защитить бедняков от свирепого капитализма, который заботится лишь о благе большинства, а не всякого и каждого, независимой Индии следовало избрать социалистический путь. Скажем определеннее: хотя индусы преобладали численно, права десятков миллионов мусульман никто не стремился бы и не смел бы попирать. Хотя Индию окутывают религиозность и мистицизм, «величайшее возможное благо – всем и каждому» оказалось бы досягаемо лишь при условии, что сознание и новой нации в целом, и правящей партии Индийский национальный конгресс (ИНК) сделается откровенно светским. Невзирая на свой простонародный облик, полуголый Махатма Ганди стал воплощением вселенского духа, присущего Индийскому океану, – и в большой мере наделил этим духом индийскую партию независимости.

Однако дух этот претерпел непростые перемены в наступившую новую эру воинствующего капитализма, а также этнических и религиозных трений, отчасти вызванных яростным протестом против общественной однородности, что порождает глобализация. Гуджарат, подобно горстке других индийских штатов, наиболее связанных с долгой торговой историей и традициями Индийского океана, снова оказался в самом сердце того, что представляет собой взбаламученная и бурлящая Индия, – и на сей раз того, что явно угрожает ее вхождению в число великих мировых держав.

Делаю оговорку: я вполне спокоен за Индию. Полагаю, что ее демократия уже доказательно явила достаточную гибкую прочность и способна выдержать грядущие мятежи и местное безвластие чуть ли не лучше, чем авторитарная система Китая. В конечном счете индийская демократия – сила посредническая и примиряющая. А еще Индия – родина нескольких религий: индуизма, буддизма, джайнизма и сикхизма. Иудеи, зороастрийцы и христиане обитают в Индии сотни и тысячи лет. Тибетский далай-лама жил на индийской земле десятилетиями. Индия трижды избирала президентов-мусульман. Что это, если не свобода и эклектика? Стало быть, читайте нижеследующее как долгую повесть-предупреждение. Я отнюдь не предрекаю гибель Индии – скорее задаюсь вопросом: какой неприятный оборот может принять индийская история, доныне бывшая исключительно многообещающей?

Индия – родина 154 млн мусульман, занимающая по численности мусульманского населения третье место в мире после Индонезии и Пакистана. Межрелигиозная терпимость – неотъемлемо важное условие, conditio sine qua non, для индийской государственной устойчивости и успешного развития, ибо по всей стране, а особенно в торговых штатах, подобных Гуджарату, индусы и мусульмане вынужденно предаются ежедневному деловому общению. Можно предположить, что Индия потеряла бы от исламского экстремизма гораздо больше, чем любое иное государство. Но… в Гуджарате – и не только там! – индусы и мусульмане стали в последнее время жить строго врозь. Дети покинули школы, расположенные по чужую сторону границы между общинами, и растут первым поколением, у которого нет сверстников-друзей среди иноверцев. Множество мусульман отвернулись от богатой полуостровной традиции религиозного синкретизма, отрастили длинные бороды, надели тюбетейки, закутали женщин в паранджу. «Неприязнь между индусами и мусульманами, – сетует гуджаратский историк Двиджендра Трипати, – никогда еще не достигала такой силы со времен отделения Пакистана от Индии». И не случайно это происходит именно тогда, когда Гуджарат процветает экономически, изобилует новехонькими супермаркетами, многозальными кинотеатрами, частными портами и шоссе, выступает живой и полнокровной областью-государством, на чьих берегах сходятся торговые пути, протянувшиеся по Индийскому океану.

Начало гуджаратским религиозным трениям положили причины более серьезные, чем трудности экономического развития. «2002 год». В Гуджарате и по всей остальной Индии эти слова произносят примерно с тем же чувством и выражением, с каким в Соединенных Штатах говорят «11 сентября». Эти слова напоминают о чудовищных преступлениях, глубоко врезавшихся в народную память, вовеки не забываемых, сделавшихся чуть ли не мифическими злодействами. Они явили собой гнуснейший противовес незабвенному Соляному походу, предпринятому Ганди. Глубина впечатления, оставленного этими событиями, поражает – особенно учитывая, что зверские стычки между религиозными группами, кастами и племенами приключаются в Индии регулярно и забываются быстро, как бы растворяясь в общем бурлящем вареве, что зовется восхитительной индийской демократией.

То, что здешние поборники прав человека именуют «погромом», началось 27 февраля 2002 г., когда в городе Годхра, чье мусульманское население многочисленно и через который проходят поезда, следующие из Гуджарата в Уттар-Прадеш, заживо сожгли 58 железнодорожных пассажиров-индусов. Мусульман, учинивших расправу, по всей видимости, разъярили издевательские насмешки других индусов, ранее миновавших Годхру по пути в город Айодхья (штат Уттар-Прадеш): там индусы устраивали демонстрации, требуя, чтобы вместо снесенной мечети, построенной в эпоху Великих Моголов, был возведен индуистский храм. Узнав о злодействе, националист-индус Нарендра Моди, незадолго до того назначенный верховным министром Гуджарата, тотчас объявил 28 февраля днем всеобщего траура. Погребальная церемония состоялась на улицах Ахмадабада, крупнейшего города в Гуджарате. «Это было недвусмысленным призывом к насилию, – пишет Эдуард Люс, индийский корреспондент Financial Times, в своей книге “Богам вопреки: странный расцвет нынешней Индии” [1], – после которого тысячи индусских боевиков учинили кровавую баню в Ахмадабаде и других гуджаратских городах. Мусульманские кварталы стали смертельной западней для обитателей». В разгар погромов верховный министр Моди процитировал третий закон Ньютона: «Действию всегда есть равное и противоположное противодействие».

Это заявление развязало убийцам руки. Целые толпы насиловали женщин-мусульманок; затем в горло жертвам и их детям вливали керосин и подносили пламя. Мужчин-мусульман заставляли смотреть на происходящее и лишь после этого предавали смерти. Цифры и некоторые подробности случившегося выглядят спорными. Некоторые источники говорят о 400 изнасилованных женщинах, 2000 убитых мусульман и 200 тыс. людей, оставшихся бездомными по всему штату.

Убийцы – опять же согласно некоторым источникам – носили ярко-желтые шарфы и шорты цвета хаки: униформу РСС, Раштрия Сваямсевак Сангх, или Организации национальных добровольцев, группы, главенствующей в индусском националистическом движении. Явились они вооруженные саблями и газовыми баллончиками. Погромщики запаслись избирательными списками, чтобы распознавать мусульманские дома. У них имелись даже адреса частных предприятий и заведений, принадлежавших мусульманам, однако скрытности ради записанных на имя индийских деловых партнеров. И Эдуард Люс, и влиятельный писатель Панкадж Мишра, и многие другие замечают: зверства столь основательно подготовленные, столь расторопно и согласованно учиненные, должны были совершаться по указанию и при содействии властей. «Несколькими неделями раньше провели розыски и опросы – установили места жительства мусульман, – говорит Прасад Чакко, заведующий Ахмедабадской неправительственной организацией (НПО) по правам человека. – Полиция была в сговоре с боевиками. Поговаривали: пусть найдется лишь повод, а уж люди дадут волю чувствам. Если не число убитых, то способы расправы свидетельствуют о геноциде, совершаемом по указанию правительства и при его поддержке».

И в самом деле, полицейские стояли поодаль, наблюдая за убийствами, а в некоторых случаях, по сведениям «Стража прав человека» (Human Rights Watch), подсказывали погромщикам, где живут мусульмане. Что до 200 тыс. людей, оставшихся без крова, то в штате Гуджарат власти не сделали ничего или почти ничего, чтобы помочь им или возместить понесенные утраты. Многие светские НПО держались в стороне, опасаясь навлечь на себя гнев индийского правительства. Мусульманские благотворительные учреждения – «Джамиат-э-Ислами», «Джамиат-Таблиг» и «Джамиат-Улема-э-Хинд» – создавали приюты для пострадавших. Эти же учреждения содействовали радикализации молодых мусульман, последовавшей за чудовищной резней. Позднее Моди, чье имя стало притчей во языцех по всей Индии, назвал поселки мусульманских беженцев «фабриками младенцев» [2].

«Эхо случившегося в 2002-м раскатывается годы спустя, поскольку в убийствах были замешаны власти штата Гуджарат и поскольку до сих пор никто публично не заявил, что раскаивается в содеянном», – рассказала в беседе со мной София Хан, руководительница местной исламской НПО. «Угрызений совести не наблюдается», – подтвердил Рамеш Мехта, бывший судья. Как спокойно разъяснил мне один из индусских активистов: «Если бы в Годхре не подожгли поезда, не случилось бы и погромов». Той же точки зрения придерживается, в частности, большинство образованных индусов, жителей Гуджарата. Индийские политические партии целыми десятилетиями использовали национальную и религиозную рознь себе во благо – вспомним хотя бы: партия Индийского национального конгресса разжигала ненависть к сикхам после того, как в 1984-м Индиру Ганди убил ее собственный телохранитель-сикх, – однако гуджаратские власти содействовали мусульманским погромам с особым цинизмом, почти не таясь. Теперь, сказала мне Джоанна Локхэнд, активистка, помогающая уцелевшим жертвам избиения, местные власти «отвергают самую мысль о том, чтобы призвать кого-либо к ответу и восстановить справедливость».

Еще вернее было бы сказать: эхо 2002-го доносится и поныне из-за того, что в годы, миновавшие с дней резни, верховный министр Моди преуспел на политическом поприще. Он не приносил никому соболезнований, ни разу не выразил ни малейшего сожаления о случившемся – и сделался героем индусского националистического движения. Моди неоднократно переизбирали верховным министром. Показная неподкупность Моди, почти механическая гладкость его работы и страсть «активно» руководить местной бюрократией привели к тому, что за последнее время Гуджарат сделался правительственным любимцем: в развитие Гуджарата государство вкладывает больше средств, чем в развитие любой другой индийской области. Посетить Синд, а после него Гуджарат – значит понять, отчего Пакистан остается государством-неудачником, а Индия превратилась в преуспевающую страну, способную простирать экономическую и военную мощь по всему региону Индийского океана. Возможно, это мое впечатление и не безошибочно, однако оно возникло в основном в то время, когда я изучал управленческие методы Моди.

На протяжении последних лет как индусы, так и мусульмане со всех концов страны хлынули в Гуджарат, чтобы получить работу на его расширяющихся фабриках и заводах. Гуджарат при Моди несколько напоминает Сингапур при Ли Куан Ю. Упоминая завораживающие ораторские способности Моди, развитию которых способствовала прошлая театральная карьера, кое-кто сравнивает гуджаратского верховного министра с Адольфом Гитлером. Моди не просто самая зловещая и опасная личность среди политиков сегодняшней Индии – Моди, быть может, единственная привлекательная личность среди них; первая, вышедшая на государственную арену с 1970-х гг., с времен Индиры Ганди.

Разумеется, Нарендра Моди – не Ли Куан Ю и не Адольф Гитлер. Он сам по себе и таков, как есть: новая гибридная разновидность политика – отчасти высокопоставленный чиновник с исключительными управленческими способностями, отчасти подстрекатель отребья, имеющий исступленных идеологических последователей. Он производит впечатление и вызывает беспокойство. Развитие средств массовой информации обернулось развитием стилей управления; и если в наступившем новом веке Барак Обама дает надежду миллионам людей, то предводители, подобные Моди, показывают, каким образом этот век способен расшататься: между представителями разных вероисповеданий возникают непробиваемые психологические преграды, покрытые лаком холодной бюрократической сноровки. Именно поэтому фигура Нарендры Моди столь важна: значительно отличаясь духовно от Махатмы Ганди, он предстает очень серьезным действующим лицом в повести об Индийском океане.

Руководители сплошь и рядом воплощают собой ту географическую, политическую и общественную среду, из которой вышли. Прежде чем пристальнее рассматривать характер Нарендры Моди и передавать содержание моей долгой беседы с верховным министром, разрешите описать Гуджарат, яркое миниатюрное подобие всей нынешней Индии – всего нынешнего мира, называемого Индийским океаном.

Гуджарат, по словам историка Двиджендры Трипати, «расположен исключительно удачно». Он лежит почти в центре индийско-океанского бассейна – и достаточно близко к Ирану и Аравийскому полуострову, чтобы очищать получаемую оттуда нефть и перепродавать ее на дальнейший вывоз. Благодаря двум огромным заливам – Качу и Камбею – Гуджарат имеет самую протяженную береговую линию и лучшие естественные гавани во всей Индии. Это огромное побережье глядит на запад – на Средний Восток и Африку, – а потому с незапамятных времен Гуджарат был землей торговли, куда отовсюду стекались несметные иноземцы [3]. Камоэнс пишет в «Лузиадах»:

Пред нами Кач; волною сокрушительной

Встает вода полуденного моря,

И входит в устье рек она стремительно

И вверх несется, жителям на горе.

А вот Камбея берег восхитительный.

Богатством и красой друг с другом споря,

Здесь города в довольстве процветают

И вашего прибытья поджидают [4].

Гуджаратцы, отличные корабельщики, сделали Камбейский залив самым восточным торговым пунктом западного Индийского океана – и самым западным пунктом торговли с Ост-Индией [5]. Здесь, у западного индийского побережья, можно было увидеть и левантийские фелуки, и китайские джонки [6]. Гуджарат находился там, где несколько торговых систем сливались воедино [7]. Гуджаратские ткани, производившиеся в несметном количестве, находили сбыт везде – от Аравийского полуострова до архипелагов Юго-Восточной Азии, – а порты Гуджарата уже в Средние века сделались международными средоточиями торговли. В эпоху британского империализма гуджаратские дельцы продавали ткани йеменцам, а плату брали тамошней серебряной монетой, которой затем ссужали английских купцов, приобретавших йеменский кофе, – и таким образом получали в итоге двойную прибыль [8]. Эту практическую жилку и пристрастие к новшествам дополняло, а впоследствии вытеснило стремление отправляться на поиски приключений. На заре XIX в. обширные гуджаратские общины, большей частью состоявшие из шиитов-измаилитов, появились в Маскате, Адене, Восточной Африке, на острове Ява и т.?д. Особенно много было их в Малакке и Занзибаре [9]. То обстоятельство, что Ганди начал юридическую и политическую карьеру в Южной Африке, а не в Индии, вполне соответствует исконному гуджаратскому обычаю пускать корни по всем побережьям Индийского океана. Позднее, когда из-за горизонта поманили пальцем Соединенные Штаты и визовые ограничения стали менее жесткими, гуджаратцы хлынули к американским берегам. Они становились в США кем угодно – в том числе владельцами мотелей и компьютерными магнатами Кремниевой долины, расположенной к юго-западу от Сан-Франциско. Примерно 40 % индийских иммигрантов, обосновавшихся в Нью-Йорке, – гуджаратцы. Среди них заметен род Патэлей – сельских чиновников, которые в XIX в. приобрели достаточно земли, чтобы стать помещиками, затем отправились в Африку, а позже достигли Соединенных Штатов, ища новые коммерческие возможности.

Вера – индуистская и ислам – обращалась орудием разветвленной торговли, создавала общественные и культурные рамки для совершения выгодных сделок. На самой гуджаратской почве глубоко верующие и всецело различные этнические и религиозные сообщества легко и просто сосуществовали в атмосфере космополитизма. Заметим: хотя государство ведет Индию по пути компьютерного управления делами и растущей экономической свободы, оно также насаждает, например, жесточайшие пищевые ограничения. На родной земле Ганди, в Гуджарате, официально запрещено всякое спиртное, а вегетарианство (один из итогов джайнистского религиозного влияния) распространено здесь больше, чем где-либо еще в Индии. Гуджаратские индусы отрицательно смотрят на употребление мяса, полагая, что этот обычай занесен позднесредневековыми моголами – мусульманскими завоевателями, явившимися из Средней Азии.

Исторический опыт Гуджарата обусловливался не только близостью Аравийского моря и более обширного Индийского океана – сыграло роль и то, что Гуджарат располагается на индостанском порубежье. Он пережил неоднократные мусульманские вторжения с севера и северо-запада – здешние летописи душераздирающи и потрясают гораздо больше, чем исторические записи прочих индийских штатов. Самый крупный разгром случился в дни турецко-персидского правителя Махмуда Газневи, чье войско прошло по Гуджарату, двигаясь из Восточного Афганистана, и в 1026 г. полностью разрушило прибрежный индуистский храм Шивы – Сомнатх. Всякий раз, когда я заговаривал с индусскими националистами о событиях 2002-го, мне читали пространную лекцию о злодеяниях Махмуда Газневи и Великих Моголов. Для националистов это животрепещущий вопрос, как если бы все случилось не без малого тысячу лет назад, а вчера. Исламский архитектурный гений, создавший в Агре мавзолей Тадж-Махал и породивший на здешней земле роскошное смешение персидского, среднеазиатского и североиндийского стилей, националисты рассматривают лишь как досадное веяние, прискорбный исторический эпизод. Один из них, Виджай Чаутайвале, специалист по молекулярной биологии, пояснил мне: «Мусульмане, обитающие в Индии, обязаны отринуть память о [могольских владыках] Бабуре и Акбаре, отказаться от терроризма; они должны стать индийцами до мозга костей».

Индийцами до мозга костей. Многозначительные слова, от них так и тянет преднамеренным искажением истории, набирающим силу в основном благодаря СМИ и школьным учебникам. Даже былые мусульманские нашествия, которые сделали нынешнюю Индию культурно разнообразной, а языкам хинди и гуджарати оставили множество заемных слов, арабских и персидских, – даже они целиком и полностью осуждаются, поскольку (этого отрицать нельзя) вторжения означали безмерное страдание индусов, разграбление городов и осквернение святынь. Заметим в скобках: вероятно, вооруженные столкновения между самими мусульманскими владыками случались в индийской истории гораздо чаще, чем войны между индусами и мусульманами [10]. Могольский властелин Акбар – по-арабски «Великий» – получил почтительное прозвание благодаря своей веротерпимости: исповедуя ислам, он не отвергал индуизма и на склоне лет искал Вселенское Божество, в чьем лоне объединялись бы все вероисповедания. Но даже Акбара индусские националисты числят обыкновенным мусульманским угнетателем.

Индусы уже в значительной степени отказались от светского, беспристрастного взгляда на историю, изначально одобрявшегося Партией конгресса и бытовавшего в эпоху Джавахарлала Неру (1950–1960-е). Этот взгляд коренился в благородном, человеколюбивом стремлении Махатмы Ганди не исключать из рядов индийской нации никого – напротив: по возможности сглаживать исторические разногласия и различия между приверженцами различных вер. Однако ореол законности и романтики, окружавший Партию конгресса, – ведь, что ни говори, а партия боролась за независимость! – развеялся, когда в середине 1970-х Индира Ганди ввела чрезвычайное положение и, по сути, установила диктатуру. Как следствие, потребовалась новая логика, способная сплотить индийские народные массы – в особенности возникавший средний класс: прослойку населения, появившуюся в Гуджарате раньше, чем во многих иных индийских штатах, – сказались века успешной и прибыльной торговли.

Странным образом нужную логику подсказали информационные технологии совместно с высшим образованием. Информационные технологии позволили вывести политизированные, «стандартные» версии индуизма и ислама из множества местных разновидностей: как шииты сплотились на всем Среднем Востоке, точно так же индусы и мусульмане-сунниты сплотились по всей Индии. К индусам это относится в особенности. Пока не началась электронная эпоха, индуистские верования существовали в основном в виде отдельных местных культов – единый индуизм был скорее отвлеченным понятием, чем действительным явлением [11]. Образование впервые приоткрыло народам их собственную историю и подтолкнуло к прежде неведомому стремлению сводить исторические счеты. «Индусские бедняки остаются в блаженном неведении о Махмуде Газневи, – пояснил некий защитник прав человека. – Зато ныне о Махмуде узнали буржуа». Потому индусский национализм всего сильнее не среди невежественных бедняков, а среди интеллектуалов: ученых, программистов, законоведов и т.?п. То же явление наблюдается и между исламскими экстремистами, от Аль-Каиды до Мусульманского братства. С точки зрения этих «новых правых», принадлежащих к зажиточным и весьма зажиточным общественным слоям, Индия стала цивилизацией прежде, чем сделалась государством, и если государство поневоле идет на уступки меньшинству, то цивилизация изначально была незапятнанной – чисто индусской. Так они твердят, хотя истина гораздо сложнее.

Стремление возродить былое национальное величие свойственно среднему слою индийской буржуазии; оно также присуще «новой» мусульманской буржуазии в Иране и Пакистане – и оттого все три державы хмелеют при мысли о том, что получат в руки ядерное оружие. Идет ли речь об индийской империи Маурьев или о персидской империи Ахеменидов – миллионы людей, недавно поднятых из бедности и вслед за тем получивших кое-какое образование, рассматривают бомбу как символ мощи, способной возродить эти славные древние царства.

В Индии подобные устремления были подогреты экономическими реформами 1990-х, когда страна и в самом деле очутилась в авангарде глобализации. Поскольку социалистическое национальное государство индусов и мусульман быстро отступает в прошлое, обоим народам требуется обрести углубленное самосознание, чтобы найти себе опору во времена бесцветной и безликой «всемирной цивилизации». Неожиданно пришедший изобильный достаток заставил многих индусов задуматься о собственном положении, сделал их восприимчивыми к идеологии, проповедующей исключительность. Это особенно заметно в среде гуджаратцев, осевших за морем. Став преуспевающими гражданами Запада, они принялись отыскивать свои «корни» – и возложили заботы о поиске на плечи родичей, оставшихся дома, в Индии. Выход в широкий мир заметно сузил поле зрения этих людей. В таком тигле и выплавилось понятие хиндутвы («индусскости»), а исламский экстремизм был ответом на нее.

Слово хиндутва впервые упоминается в брошюре «Кто есть индус?» («Who Is a Hindu?»), написанной борцом за независимость Винаяком Дамодаром Саваркаром и напечатанной в 1923 г. В широкое употребление это слово вошло только на протяжении последних десяти лет, когда преуспевшая индийская экономика начала оказывать такое общественное воздействие, что пышно расцвел Сангх (совокупность индусских националистических организаций). В их числе – РСС, БДП («Бхаратия Джаната Парти» – Индийская народная партия) и ВХП («Вишва Хинду Паришад» – Всемирный совет индусов). РСС, образованная в 1925-м, служит ведущей организацией – обширным, во многих отношениях неофициальным корпусом самопомощи. Там служат главным образом добровольцы. Виджай Чаутайвале, специалист по молекулярной биологии, пояснил: РСС говорит «истинно индусским голосом, которого лишилась партия Индийского национального конгресса, потворствующая мусульманам. В былые годы, – продолжил Чаутайвале, – сюда вторгались мусульмане. Они победили. Мы понесли поражение. Британцы тоже победили. Мы понесли поражение. Мы были обществом побежденных. Следовало сплотиться и вспомнить: мы – индусы».

Сторонники РСС полагают, что она героически спасала от гибели многих пакистанских индусов в 1947 г., после того как Пакистан отделился от Индии. Через год, когда Ганди был убит националистом-индусом Натхурамом Годзе, причастным к РСС, организацию запретили. В 1960-х РСС начала возрождаться, проникая в студенческие объединения и – особенно – примыкая к программам общественного благосостояния, подобно Мусульманскому братству на Среднем Востоке. В областях, населенных индусскими племенами, РСС занималась вопросами развития и социальной помощи, а также призывала упразднить неприкасаемость – чтобы индусы сделались «более равными» друг другу. По мере того как на протяжении 1970-х гг. престиж Индийского национального конгресса исчезал, престиж националистов рос. Чтобы проповедовать идеалы РСС на общенациональном политическом уровне, образовалась БДП. Все защитники прав человека, беседовавшие со мной в Гуджарате, – индусы и мусульмане – звали РСС фашистской организацией, которая под видом гуманитарного содействия собратьям-индусам насаждает и утверждает «культурный национализм». Сообщают, что после землетрясения, случившегося в 2001-м, РСС оказывала помощь исключительно индусским семьям.

Горячее сердце РСС – прачараки (проповедники или пропагандисты). Они распространяют призывы РСС. Обычно прачараки остаются холостыми и целиком посвящают себя организации. Живут они скромно, воодушевляя сотни рабочих, сами пребывают в тени, оставаясь безликими, сознательно стремясь уничтожить собственное «эго». Эти люди чем-то сродни жрецам – с той лишь разницей, что в среднем прачарак занимается своей деятельностью года два-три, а затем женится и возвращается к обычному существованию. Нарендра Моди – необычен. Выходец из касты среднего достоинства, он родился в Гуджарате в 1950 г. и прослужил прачараком без малого десять лет, пока под конец 2001 г. не стал верховным министром. Моди неженат и одинок. Жизнь Моди по-прежнему принадлежит лишь РСС.

Идеолог индуизма, генеральный исполнительный директор Гуджаратской компании, приверженец нововведений, Моди – нынешняя воплощенная кульминация местной истории и географии, олицетворенное свидетельство твердокаменного пристрастия Гуджарата к народной обособленности. Новаторский деловой дух Моди как нельзя лучше соответствует космополитическим стандартам современного Запада. Моди столь честен, что предназначенные ему подарки неизменно отправляются в казначейство штата. Как непохоже на коррупцию и непотизм, царящие в индийской политике! Когда Моди посещает гуджаратские деревни, беременные женщины при любой возможности касаются его ступней – чтобы новорожденные младенцы оказались похожи на верховного министра.

Кабинет Моди находится на верхнем этаже массивного министерского здания, построенного из дешевого камня 40 лет назад. Фасад шелушится. Вокруг высятся не менее массивные и уродливые министерские строения. Это – Гандинагар, строго распланированный город правительственных чиновников, расположенный к северу от Ахмадабада, – обширный памятник некоторым порочным архитектурным течениям, существовавшим в прежней, социалистической Индии. Население Гуджарата составляет лишь 5 % от общей численности индийских граждан, однако равняется 50 млн – столько жителей не насчитается во всей Южной Корее. Чтобы управлять ими, требуется немало бюрократов.

У входа в офис Моди стоял гомон: западные инвесторы и бизнесмены, одетые с иголочки, теснились поближе друг к другу после бесед с верховным министром. Ровно в пять часов вечера меня препроводили в его кабинет. Моди сидел во главе Т-образно составленных письменных столов. Остальные кресла пустовали. Верховный министр был облачен в традиционные пижамные брюки и длинную, элегантную корту коричневого цвета – старинное одеяние индийцев, принесенное на полуостров мусульманами Моголами. Из нагрудного кармана торчали шариковые ручки, на приятном, красивом лице поблескивали очки в тонкой проволочной оправе. Тронутая проседью бородка была коротко и опрятно подстрижена. Перед Моди лежала небольшая стопка бумаг, которую он подвинул ко мне, даже не дожидаясь, пока посетитель заговорит. Человеку явно было некогда заниматься праздной болтовней. «Слышал, что вы интересуетесь развитием Гуджарата. Здесь ответы на возможные вопросы». Бумаги оказались не обычными рекламными брошюрами, а длинными статистическими перечнями, ссылавшимися на источники сведений и собранными воедино кем-то из помощников. С 2002-го ежегодный прирост валового внутреннего продукта в Гуджарате равнялся 10,2 %. В штате появилось восемь новых университетов. Свыше половины рабочих мест, недавно созданных по всей Индии, приходилось на долю Гуджарата, занимающего первые места в борьбе с нищетой и производстве электрической энергии. Я и сам уже заметил: в последнем пункте Гуджарат был не чета сопредельному Синду (Пакистан), где электроснабжение функционирует ежедневно лишь несколько часов. Имелся проект строительства новой плотины и микросистем орошения – опять же Синду, где чувствуется острая нехватка воды, а плотины остаются теми же, что и в эру британского владычества, давали сто очков вперед.

Припомнились Китай и Чили. В первые месяцы своей диктатуры (1973–1974) Аугусто Пиночет замучил и уничтожил несколько тысяч людей, а потом создал своего рода экономическую динамо-машину, ставшую благодеянием для всей страны. В 1989-м Дэн Сяопин перестрелял несколько сотен студентов на площади Тяньаньмэнь, а потом за кратчайший срок улучшил условия жизни стольким китайцам, что побил все известные рекорды экономической истории. В обоих случаях сознательное зверство правителей породило атмосферу ошеломленного страха – и правители воспользовались ею, чтобы провести множество реформ безо всякого постороннего сопротивления переменам. Отвратительно – и вместе с тем действенно. Как ни тяжко это признавать, с 2002-го в Гуджарате не было ни единого столкновения на религиозной либо этнической почве.

Я спросил у Моди: старался ли он сделать Гуджарат новым Сингапуром или Дубаем, который отличался бы от остальной матери-Индии в лучшую сторону?

«Нет, – сказал Моди. – Сингапур и Дубай – города-государства. Здесь может возникнуть немало Сингапуров и Дубаев. Сингапур у нас будет в Каче, – добавил он, пренебрежительно махнув рукой, – и ГИФТ (Гуджаратский интернациональный финансовый технополис, новый ультрасовременный город, который возведут неподалеку) может сделаться вторым Дубаем. А вот весь Гуджарат предстанет подобием Южной Кореи. Всемирная коммерция у нас в крови», – продолжил Моди, выразительности ради вскидывая брови. Говорил верховный министр с умелой и привычной театральностью. Чувствовалось: он способен увлечь за собой толпу – или подчинить своей воле совет директоров. Моди открывал рот – и начинал по-настоящему гипнотизировать вас.

Его честолюбие поразительно – хотя долгое время он был незаметным, безликим пропагандистом-прачараком. Южная Корея обладает тринадцатой по мировому значению экономикой. Я понимал, куда клонит Моди: Южная Корея – обширный полуостров, подобно Гуджарату, открытый главным морским торговым путям. Южная Корея превратилась в промышленную, буржуазную динамо-машину не благодаря демократическому правлению, а под умеренно-авторитарной властью Пак Чон Хи (1960–1970). Я упомянул об этом. Верховный министр ответил, что хочет беседовать лишь о развитии, а политические разговоры ему не интересны. Разумеется: ибо политика подразумевает свободу; оттого мимолетное безразличие Моди к политике не было случайно. Вся манера правления Моди антидемократична – хотя и действенна: человек полагается лишь на крепкую, ничем не прикрытую бюрократию, над которой узурпировал власть. Даже собственную политическую партию Моди почти презрительно отодвинул на задворки действия, на второй план.

Немаловажно то, что и о ГИФТе верховный министр упомянул лишь как об одной из сторон более крупной и сложной игры. Гуджарат стремились сделать экономическим нервным центром индоокеанского бассейна – и в этом начинании ГИФТ являл собой истинный pi?ce de r?sistance[32]. Моди положил основу этому средоточию финансовых услуг в июне 2007-го. Технополису предстоит раскинуться на площади около 2 кв. км. Это вдвое больше, чем площадь, которую занимает Лондонская верфь, на 25 % больше, чем деловой парижский квартал Ла Дефанс, – и даже несколько больше, чем земельные участки, отведенные под финансовые центры в Шанхае и Токио. Над ГИФТом должны возвышаться 11 сверхсовременных небоскребов, там предусмотрены зеленые зоны, лучшие нынешние системы городского транспорта; мусор и отходы будут удаляться согласно западным стандартам охраны окружающей среды. «Разумные здания» снабдят надежными электронными системами, включая интеграцию данных и связь; городские дороги защитят от муссонов штормовыми водостоками; 50 тыс. местных жителей и 400 тыс. приезжающих работников смогут легко и быстро добираться до места службы пешком из любой точки города. ГИФТу надлежало стать городом будущего, способным соперничать с любым иным городом. Моди упомянул его как всего лишь некий небольшой Дубай внутри обширного целого, подобного Южной Корее.

Наставительным тоном, изъясняясь точными фразами, верховный министр заговорил со мной о космополитической торговой истории Гуджарата, насчитывающей пять тысячелетий: о том, как парсы и другие народности приплывали к его берегам и становились частью индийской культуры. Я осведомился о мусульманском вкладе в индийскую культуру, ибо численность гуджаратских мусульман составляет 11 % от населения штата. «Мы – духовно богатый, богобоязненный народ, – отозвался Моди. – Мы большей частью вегетарианцы. Джайнизм и буддизм повлияли на нас положительно. Мы намерены возвести в Гуджарате буддийский храм и почтить священные останки Будды». Затем он предложил мне задавать дальнейшие вопросы, ибо добавить к сказанному было нечего. Разумеется, мусульмане плотоядны…

Я спросил: сожалеет ли Моди о чем-либо, сделанном или не сделанном с тех пор, как семью годами ранее он пришел на должность верховного министра. Фразу строил осторожно и тщательно, давая собеседнику возможность выразить раскаяние – хотя бы обиняками – по поводу событий 2002-го. Сказать Моди было нечего. Тогда я полюбопытствовал напрямую: сожалеет ли он о гуджаратской резне 2002-го? Моди ответствовал: «На эти волнения смотрят по-разному. Кто я таков, чтобы судить?» И прибавил: особая комиссия решит, какую роль сыграл верховный министр во время погрома. Впрочем, другая комиссия, состоявшая из подчиненных ему же бюрократов, уже успела к тому времени обелить Моди и очистить его от всех грехов.

«Моди – не царь Ашока», – сказал мне Ханиф Лакдавала, мусульманин, возглавляющий одну из НПО, которые защищают права человека. Лакдавала вел речь о войне, разразившейся в III в. до н.?э., когда Ашока, повелитель империи Маурьев, разгромил Калингу – царство, находившееся на восточном индийском побережье. Воины Ашоки уничтожили 100 тыс. мирных жителей Калинги. Это избиение безвинных настолько потрясло Ашоку, что он бесповоротно отказался от любых очередных завоеваний и всю свою дальнейшую жизнь посвятил проповеди миролюбия и заботам о благоденствии подданных.

Моди причиталась польза сомнения. Ведь мог же он, хотя бы втайне, испытывать угрызения совести! Громко признать вину значило пожертвовать своим положением в индусском националистическом движении. Обитая в индийской политической среде, немногие позволяют себе такую роскошь, как ошибки. По единодушному свидетельству разных людей, сразу после мятежа Моди заперся в кабинете и маниакально занялся вопросами экономического развития, позволяя себе спать не более четырех часов в сутки, вставая с постели – по его собственному признанию – в пять утра, чтобы прочитать электронные письма и местные газеты. Он посетил примерно 3000 из 7000 гуджаратских деревень – создавая себе добрую репутацию среди сельчан, проверяя, хорошо ли работает на местах государственная бюрократия, предоставляя рядовому чиновнику – чаще и больше остальных имеющему дело с простыми гражданами – широкую свободу действий под лозунгом: «Управляйте меньше, направляйте больше». Как сказал мне Атул Тандан, ректор Института экономического управления Мудра в Ахмадабаде: «Следует отделять политические взгляды Моди от его управленческих способностей. Моди неподкупен и бескорыстен, а потому добивается успехов: люди уверены, что каждое его решение преследует разумную и выгодную цель». И в самом деле, даже многие мусульмане уважают Моди за его достижения: к примеру, верховный министр покончил в индусских общинах с азартными играми и преступным вымогательством, от которых буквально стонут мусульманские кварталы.

Я по-прежнему полагал, что Моди сумел бы выразить сожаление о злодействах, случившихся в 2002 г., множеством средств – прямых и непрямых, – не признавая своей вины открыто. Но Моди оставался равнодушен к этому вопросу и не использовал ни единой из многих открывавшихся ему возможностей покаяться. Макиавеллизм? Сначала и пальцем не пошевелить, чтобы остановить события 2002 г., которые множество беспристрастных наблюдателей назвали методическим кровавым погромом. И немедленно заняться вопросами развития, когда насилие уже сыграло нужную роль: упрочило существующую власть и сосредоточило на себе все внимание политических противников. Макиавелли, чьи труды либо читаются поверхностно, либо толкуются превратно, отнюдь не одобрил бы этого. Макиавелли утверждал, что во имя положительного общего итога нужно действовать с наименьшей жестокостью, поэтому жестокость избыточную по сравнению с абсолютно необходимой нельзя, как выразился Макиавелли, считать полезной или числить доблестью.

«Я выходец из бедной семьи, – объявил Моди. – Стань я учителем, семья только порадовалась бы. Но я примкнул к национальному патриотическому движению, к РСС, – а там человек приносит многое в жертву общему делу. Я пошел в прачараки, сделался чем-то вроде индусского священнослужителя-аскета, облаченного в белое. Моя индуистская философия: терроризм – враг человеколюбия». Следовало полагать, он говорил об исламском терроризме, ответственном за бо?льшую часть массовых кровопролитий, случающихся в Индии. Моди сравнил себя с Махатмой Ганди: «Пока правили британцы, много людей боролось за независимость, и Ганди превратил их борьбу в массовое движение. А я превратил экономическое развитие в психологию массового движения». Слова Моди эхом раскатывались по безлюдному кабинету. «Есть телефонный номер, по которому звонят бесплатно, слышат запись моего голоса, оставляют жалобы на действия властей, а соответствующий административный отдел обязан выяснить положение вещей и отреагировать в течение недели».

Он перечислил свои достижения: современные шоссе, частные железные дороги с двухъярусными грузовыми платформами в подвижном составе, 50 тыс. км оптоволоконного кабеля, 2200 км газопровода, 1400 км водопровода, снабжающего питьевой водой 7000 деревень; круглосуточное непрерывное электроснабжение в сельской местности; Гуджарат – первый индийский штат, в котором имеются частные морские порты, существуют два тупиковых склада для сжиженного природного газа и строятся еще два. Статистика и перечни звучали ритмически, явно завораживая Моди. Все у него сводилось к цифрам.

Он упомянул о заводе, который построит в Гуджарате компания Tata Motors: несколько тысяч работников будут производить «нано» – самый дешевый автомобиль на свете ценой 2500 долларов. Заманить в Гуджарат компанию Tata Motors – вероятно, почтеннейшую из всех индийских фирм – было со стороны Моди немалым подвигом, и об этом по всему Ахмадабаду кричали доски объявлений. Вокруг Моди складывается культ личности. «Слишком долго целое побережье оставалось под мумбайским игом, – сказал Моди. – Теперь богатство начинает возвращаться в Гуджарат. Гуджарат станет средоточием связей между Западом и Востоком, тянущихся от Африки до Индонезии».

Он предельно увлечен своим делом – насколько я способен судить, личной жизни у Моди нет. Он излучает силу и властность. Да разве мог такой человек оставаться в стороне от погрома, грянувшего в 2002-м?

Многие индусы – все до единого люди просвещенные и по воспитанию космополиты, – многие мусульмане и несколько иностранных писателей говорили мне: в личности Моди различимо фашистское начало. София Хан, защитник прав человека, заявила напрямик: «Это фашист. Мы, мусульмане, для него не существуем. Наши кварталы и общины зовут “маленькими Пакистанами”, а индусы обитают в кварталах, где есть и роскошные магазины, и современные кинотеатры».

Фашист ли Моди? Мне кажется, по тщательном размышлении следует ответить «нет». На нас чересчур влияют образы вождей, появлявшихся в предыдущие исторические эпохи. Но задать этот вопрос не лишне: мы лучше уясним себе опасность, которую может представить собой Моди. Фашизм, по словам ученого Уолтера Лакера, является во многих обликах – правда, классический фашизм, та его разновидность, что возникла в Европе в первой половине XX столетия, зародилась в итоге военного поражения – или в результате пирровой победы [12]. «Фашизм – “антидвижение”: он способен определить себя лишь используя те самые понятия, против которых выступает, – пишет Хуан Х. Линц, бывший профессор политологии при Йельском университете. – В лютой ненависти к “сливкам общества” и космополитам фашизм делается гораздо бо?льшим, чем просто национализм». Моди слишком вяло ненавидит элиту, и его стремление создать развитую инфраструктуру, чтобы привлечь деловых людей, по сути своей положительно. Помимо того, фашизму свойствен определенный стиль – «хоровые песни, церемонии, черные и коричневые рубахи», вскружившие голову стольким молодым людям между двумя мировыми войнами. Фашизму присуща романтическая притягательность, которую нельзя понять, обращаясь лишь к идеологии. Фашисты одержимы стремлением к жестокости и мужественности, они славят воинскую доблесть и ставят действие превыше разума и рассудка. Действуй! – и наплюй на последствия. Между мировыми войнами все фашистское – униформа, походы, марши, сборища, песни – свидетельствовало о почти оргиастической любви к коллективу – или партии – и, как следствие, о ненависти к человеческой личности [13]. Поскольку демократия защищает права каждого отдельного человека, фашизм неизбежно антидемократичен. В самом деле, обычно фашизм приходит, возглавляемый авторитарным предводителем – одновременно беспощадным и мистически обаятельным. Итоги поистине ужасающи. Румынская Железная гвардия, венгерские Скрещенные стрелы, хорватские усташи – все они лицемерно прикрывались православием или католицизмом, а закончили самыми чудовищными злодеяниями по отношению к евреям и сербам. Невзирая на поражение стран Оси, невзирая на технологии, сулящие контроль над обществом, тяга к фашизму не исчезла [14]. Такое явление, как Моди, свидетельствует, что вопреки мыслям, высказанным в блистательной статье Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории» (1989), битва идей продолжается – даже если географические соображения, когда-то ее питавшие, развеялись.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава 2.3 ТРЕВОЖНОЕ ЛЕТО

Глава 2.3 ТРЕВОЖНОЕ ЛЕТО Хронологически первым в ряду «финских вопросов», которые решало советское руководство в первые недели. После подписания 12 марта 1940 г. Московского мирного договора, стал запрет на создание военного союза Норвегии, Швеции и Финляндии.Предыстория

Глава 4 Становление христианства

Глава 4 Становление христианства Новый заветРождение христианства запечатлено прежде всего и литературной традиции самих христиан. Их сочинения при всей тенденциозности являются важнейшим источником для суждения о первоначальном христианстве: о родине первых

ГЛАВА 14 СТАНОВЛЕНИЕ ЖЕЛТОРОССИИ

ГЛАВА 14 СТАНОВЛЕНИЕ ЖЕЛТОРОССИИ В декабре 1900 г. в первом номере социал-демократической газеты «Искра» была опубликована статься В.И. Ленина «Китайский вопрос». Там говорилось: «Одно за другим, европейские правительства так усердно принялись грабить, то бишь

“Впереди такое тревожное время”

“Впереди такое тревожное время” Домой Царь вернулся как раз на масленицу. “Завтракали одни, — пишет он в своем дневнике, — и объедались блинами”. Недельное пребывание в Царском Селе было заполнено многочисленными встречами. Не был еще решен вопрос с министром

ГЛАВА I. СТАНОВЛЕНИЕ МЕСОПОТАМИИ

ГЛАВА I. СТАНОВЛЕНИЕ МЕСОПОТАМИИ В начале IV тысячелетия до н. э. в Юго-Западной Азии произошли события, оказавшие большое влияние на историю человечества: один за другим там образовались культурные центры. Некоторым из них суждено было стать источником возникновения

Глава 2 Становление разведки

Глава 2 Становление разведки Отсутствие внешней военной угрозы заметно снизило активность русской разведки и приостановило процесс формирования ее центральных органов, начатый М. Б. Барклаем де Толли. В ходе реорганизации в 1815 г. был образован новый высший орган

Глава 28 И в Индийском океане тревожное положение

Глава 28 И в Индийском океане тревожное положение Оперативная сводка. Весна 1944 годаПопытки командования ВМФ сконцентрировать подводные лодки в Атлантике с целью сковать крупные силы противника привели к серьезным потерям и пугающе малым успехам. В январе за

Тревожное сообщение

Тревожное сообщение Мне попался рапорт, который свидетельствует о массовом браконьерстве в XIX веке. Написал его командированный к Управлению Командорскими островами Гребницкий.«…М.В.Д., Управление Командорскими островами, 25 января 1882 года, № 19.Его

Глава 11. СТАНОВЛЕНИЕ ГРУППЫ

Глава 11. СТАНОВЛЕНИЕ ГРУППЫ Не следует выдавать секреты посторонним, даже если этот посторонний — ваш самый верный друг. Зорге — в показаниях в полиции Токио. Зорге заявил, что в 1936 году он занял признанное всеми положение своего рода неофициального секретаря военного

Глава 2 Становление реформатора

Глава 2 Становление реформатора В дворянском роду Столыпиных было немало храбрых воинов и государственных деятелей. В предыдущей главе рассказано не обо всех Столыпиных, служивших Отечеству. За рамками нашего повествования остались Столыпины-дипломаты и

11.10. ИСТОРИЯ ГУДЖАРАТА

11.10. ИСТОРИЯ ГУДЖАРАТА Индия представляет собой обширный субконтинент, заключающий в себе различные области с различными историческими судьбами. Выше мы говорили об истории Дели и Доаба; необходимо также кратко остановиться на истории другого важного региона,

Документальная ретроспектива «Черная суббота» и тревожное воскресенье

Документальная ретроспектива «Черная суббота» и тревожное воскресенье Субботний день 27 октября начался для президента Дж. Кеннеди с ознакомления с меморандумом ЦРУ США «Кризис: США-Куба». По состоянию на 6.00 утра в документе ЦРУ сообщалось: «По последним данным

Тревожное счастье

Тревожное счастье Впервые о драматической судьбе военного контрразведчика генерал-майора Шурепова Александра Алексеевича и его супруги Александры Федоровны мне рассказал участник Великой Отечественной войны, армейский чекист Геннадий Петрович Лысаков. Он кратко

ТРЕВОЖНОЕ УТРО

ТРЕВОЖНОЕ УТРО Когда я проснулся, было уже светло. В комнате я один. Оделся, спустился вниз. Федя и бабушка там находились.– Уже проснулся, певун наш? – сказала бабушка Дуня.Певун – это не певец. Это насмешка. Я хотел обидеться, да подумал: «Может быть, бабушка и не думает