Глава III Охотный Ряд

Глава III

Охотный Ряд

Сейчас Охотный Ряд — это короткая и широкая улица, соединяющая Театральную и Манежную площади, на которой всего четыре здания. Три из них стоят на северной стороне — здание Государственной думы, Дом Союзов и дом на углу Большой Дмитровки и Театральной площади, в котором помещается вестибюль двух станций метро — «Охотный Ряд» и «Театральная», а на южной стороне всего одно здание — гостиница «Москва».

На ее месте и находился сам торговый Охотный ряд, название которого было хорошо известно в старой Москве — оно служило синонимом вкусной и разнообразной пищи. Охотный ряд был аналогом знаменитого «чрева Парижа». Как писали в середине XIX в., площадь Охотного ряда «есть первая в своем роде, во всей Москве по многочислию и разнообразию предметов, до кухни относящихся».

До нас дошли самые разнообразные отклики об этом колоритном месте — одни хвалили качество и разнообразие здешних товаров, а другие ругали грязь и нравы торговцев…

Путеводитель 1827 г. так писал о главном московском рынке: «Все, что только может льстить вкусу и удовлетворить самых отличнейших лакомок, находится здесь в изобилии, и все самое лучшее, что только можно назвать редкостью, например, свежие огурцы в Феврале месяце, разные фрукты гораздо прежде должнаго времени произращенные, лучшие припасы для стола, всякаго рода живность и свежая зелень, столь хорошо соблюденная, что и летом не может быть свежее — все сие можете вы найти здесь; охотник до хорошаго стола и даже прихотник, наверно, может здесь удовлетворить вполне своим желаниям… Стечение народа, особенно пред праздниками, бывает великое. В торговые дни, особенно в Воскресенья, вся площадь пред сим рядом бывает уставлена привозными из деревень съестными продуктами».

Московский бытописатель начала XX в. П. И. Богатырев писал, что Охотный ряд — «…это какое-то „государство в государстве“: здесь свои нравы, свои обычаи, здесь ядро московского старого духа. В Охотном ряду всегда можно найти такие гастрономические редкости, которые по карману только очень богатым людям. Тут можно найти зимой клубнику и свежую зелень. Все лучшие московские трактиры, где вас удивляют осетриной, телятиной и ветчиной, снабжаются Охотным рядом. Здесь же можно нарваться и на недоброкачественную провизию, на этот счет тут охулки на руку не положат».

Писатель П. Д. Боборыкин отмечал в 1898 г., что «Охотный ряд до сих пор наполовину первобытный базар; только снаружи лавки и лавчонки немножко прибраны, а на дворах, на задах лавок, в подвалах и погребах — грязь, зловоние, теснота! Но истый москвич без покупок в Охотном ряду обойтись не может».

Другой писатель, А. И. Вьюрков, даже в советское время вспоминал в рассказе «Быль московская»: «…каких только продуктов не было в Охотном ряду! Для любителей имелась ветчина и сельди особого засола. В спросе были голландские сельди „с душком“. Любители их терпеливо ожидали, когда бочка со свежими сельдями „тронется“ и даст свой собственный „запах“. Славился также Охотный нежинскими огурцами, белевской пастилой и маринованными грибами. Все, что страна добывала и производила съестного, все можно было получить в Охотном.

Охотный ряд

— Я, мой дорогой, — говорил приятелю известный московский адвокат, — географию нашей страны, ее флору и фауну в Охотном изучал. Тут весь наш юг, север, запад и восток представлены. Такого наглядного пособия во всем мире не сыщете. Да-с. Все наши области, моря, реки — тут как на ладошке».

В советское время, после введения так называемой новой экономической политики, Охотный ряд превратился в привилегированный рынок: «На этом рынке мы никогда ничего не покупали. Он был самый шикарный, самый дорогой, без барахолки, без особой толкучки, но зато с магазинами», — вспоминал князь С. М. Голицын в «Записках уцелевшего». Он продолжает описание Охотного ряда: «…там, где теперь гостиница „Москва“, тянулись одно за другим двух- и трехэтажные здания, в плане образовывавшие букву „Г“. Среди них выделялся большой рыбный магазин, в котором оптом и в розницу продавалась соленая и копченая красная рыба, икра и такая снедь, которая обыкновенным людям теперь и не снится. Над окнами и дверью этого магазина красовалась огромная вывеска с нарисованным на ней круглым, как шар, золотым карасем размером больше кита. Рядом в двух магазинах торговали дичью разных видов, кучами валялись замороженные серо-бурые рябчики и белые куропатки». А напротив, «сзади церкви Параскевы Пятницы помещались магазины разных солений. Запах возле них стоял приторный и тухлый, рядом выстраивались бочки с солеными огурцами, арбузами и разных пород грибов, вроде крохотных рыжиков и голубоватых груздей».

Название Охотному ряду, по общему мнению, дали охотники, привозившие на продажу добытую ими дичь. Охотный ряд путешествовал по Москве, сменив по крайней мере три места. Сначала охотники со своей добычей располагались рядом с Красной площадью, на левом берегу Неглинной на том месте, где сейчас находится северная часть здания Исторического музея. В начале XVIII в. из-за строительства оборонительных сооружений — болверков — Охотный ряд пришлось переносить на другой, правый берег Неглинной, откуда он уже переместился на то место, на котором оставался почти 200 лет и дожил до 30-х гг. XX столетия, до советских сносов.

Несомненно, местность эта была застроена еще в XIV в., если согласиться с тем, что церковь Параскевы, находившаяся напротив Охотного ряда, у современного здания Государственной думы, была построена до первого документального упоминания о ней в 1406 г. Совсем рядом, напротив нынешнего Дома Союзов, стояла и другая церковь — Святой Анастасии, известная с 1458 г., и, как справедливо замечает историк П. В. Сытин, «две церкви недалеко друг от друга могли быть поставлены лишь среди плотно заселенной местности…».

По его же словам, при Иване Грозном на берегу Неглинной находились три ряда лавок — Житный, Мучной и Солодовенный, которые были показаны на плане Москвы 1634 г. (Олеария), названные в легенде к нему «лавки для муки и солода». Они были обязаны своим появлением здесь, вероятнее всего, тому, что на запруженной Неглинной стояли мельницы, куда привозили зерно и где мололи муку и тут же продавали.

В пожар 1737 г. ряды сгорели и уже не восстанавливались. Место их отошло к частным владельцам — князьям Долгоруковым и Грузинским, а также под новостроящиеся здания Монетного двора. После прекращения монетного производства в Москве корпуса использовались по другому назначению: в них, в частности, поместили Берг-коллегию, в одном из помещений которой, как считал историк П. И. Бартенев, был заключен предводитель крестьянского бунта Емельян Пугачев.

Со временем здания стали ветшать, и по плану 1775 г. их предназначали на слом. Однако они еще долго стояли, пока в 1797 г. сюда не было решено перевести лавки с соседней Моисеевской площади, для чего, как писал историк Москвы М. С. Гастев, было решено отдать строения Монетного двора «кому-либо из частных людей, с тем чтобы получивший представил, в вознаграждение, дом в Казну, для пробирнаго мастерства, и всю мелочную торговлю с Моисеевской площади поместил бы у себя на том дворе, дабы она не была видима. Государь Император повелел в 1798 году отдать Монетный двор, на этом условии, бывшему тогда в Москве обер-полицмейстеру действительному статскому советнику Каверину», который выстроил для помещения лавок несколько каменных зданий.

Павел Никитич Каверин был хорошо известен в московском обществе. Как вспоминал П. А. Вяземский, «Карамзин всегда с уважением упоминал об одном случае, который хорошо характеризует его нравственные качества. Незадолго до вступления неприятеля в Москву граф Ростопчин говорил ему и Карамзину о возможности предать город огню и такою встречею угостить победителя. Каверин совершенно разделял мнение его и ободрял к приведению в действие. А между тем у небогатого Каверина все достояние заключалось в домах, кажется в Охотном ряду, которые отдавались внаем под лавки Московским торговцам». И действительно, в пожар 1812 г. лавки Каверина сгорели, и он в 1818 г. продал участок за 400 тысяч рублей серебром — огромную сумму (вот как ценилась уже тогда земля в центре города!), купцу первой гильдии Д. А. Лухманову; потом этот участок принадлежал дворянину А. А. Журавлеву, и при нем весь двор несколько раз перестраивался. В последний раз в 1892 г. участок был застроен по периметру двухэтажными зданиями (проект архитектора С. С. Эйбушитца) под рыбные и мясные лавки.

Охотнорядские мясники получили печальную известность при подавлении студенческой демонстрации в апреле 1878 г. Тогда студенты большой толпой пошли с красными флагами по Моховой улице, на углу Тверской им преградила путь полиция, но студенты прорвали оцепление и с пением революционных песен продолжили путь. Тогда по собственной инициативе явились мясники из Охотного ряда и страшно избили студентов; охотнорядцы и на следующий день продолжали бить попадавшуюся им на глаза учащуюся молодежь и заступавшихся за них. Теперь уже полиции пришлось укрощать разбушевавшихся охотнорядских «мамаев».

Впереди лавок Охотного ряда вдоль площади тянулись десятки деревянных лавочек и столов, заваленных овощами и фруктами. Это о них писал в повести «Однокурсники» П. Д. Боборыкин: «В воздухе разлит запах ядреных яблоков. Он шел от Охотного ряда. И глазом можно схватить ряд столов с горками фруктов, крымских груш, антоновки, виноградных кистей, арбузов, лимонов, кровяно-красных помидоров».

Ряд лавок кончался почти у самой Театральной площади трехэтажным казенным зданием, где располагался знаменитый московский Егоровский трактир, которым восторгались: «…кухня, русская кухня была великолеп на! Такой осетрины, ветчины, поросятины в редком трактире Москвы можно было найти; разве только в Большом Московском Гурина, у Тестова, да на Ильинке в Биржевом, да и то по значительно повышенным ценам, конечно, за обстановку. А блины? Ах, какие были это блины! Платили вы 20 копеек за десяток, и вам подавали блины с чем угодно: с ветчиной, с осетриной, с яйцами. Икра — дешевка, сметана даром. Ешь эти блины и не чувствуешь — во рту тают».

Московский бытописатель Богатырев рассказывал: «Достопримечательность Охотного ряда — это трактир Егорова, существующий более ста лет. Егоров, как говорили, принадлежал к беспоповской секте и не позволял курить у себя в трактире. Для курящих была отведена наверху довольно низенькая и тесная комнатка, всегда переполненная и публикой и дымом. По всему трактиру виднелись большие иконы старого письма, с постоянно теплящимися лампадами. Здесь подавался великолепный чай, начиная от хорошего черного и кончая высшего сорта лянсином. Кормили здесь великолепно, но особенно славился этот трактир „воронинскими“ блинами. Был какой-то блинщик Воронин, который и изобрел эти превосходные блины (на вывеске ворона с блином в клюве и надпись „Здесь воронины блины“). Внутренняя обстановка его невольно внушала к нему особенное уважение. Вас прежде всего встречала известная дисциплина и непреклонная воля лица, стоящего ежеминутно на страже: „Я, мол, хозяин: нраву моему не препятствуй; что хочу, то и сделаю; а ты в чужой монастырь со своими уставами не ходи“. Поэтому в постные дни вы здесь не услышите и запаха ничего скоромного, какие деньги ни предлагали. Кроме того, вам отнюдь не позволят курить».

Об этом трактире знали все живущие в Москве, и его старались посетить все приезжие:

В Москве везде найдешь забаву

По вкусу русской старины:

Там калачи пекут на славу,

Едятся лучшие блины.

Именно у Егорова покупали хорошую и свежую провизию: писатель Иван Шмелев вспоминал, как для поездки за город «послали к Егорову взять по записке, чего для гулянья полагается: сырку, колбасы с языком, балычку, икорки, свежих огурчиков, мармеладцу, лимончика…».

В начале XIX в. здесь находился питейный дом со странным названием «Стеклянный» — место сбора московских воров и бродяг. И когда происходили крупные кражи, то полиция отправлялась прямо сюда.

В советское время трактир исчез, и его место заняла редакция газеты «Рабочая Москва», а впоследствии новый корпус гостиницы «Москва».

Вообще вся улица Охотный Ряд еще по плану 1775 г. предназначалась под площадь, и даже церкви, стоявшие тут, должны были сноситься: московский главнокомандующий сообщил в 1791 г. митрополиту Платону о том, что храмы вместе со дворами причта и, в особенности, кладбища при них уничтожаются. Платон был против сноса церкви Св. Анастасии, но выговорил лишь оставление в неприкосновенности церкви Параскевы, «так как она тверда и строением не мала». Ему, однако, пришлось согласиться со сносом колокольни, сильно выступавшей на проезжую часть.

Храм св. Анастасии Узорешительницы находился напротив Большой Дмитровки и современного Дома Союзов примерно в 20–30 м от него. Главная церковь была освящена в память Нерукотворного образа Спаса, но храм был более известен по приделу в память святой Анастасии, облегчавшей страдания узников. По преданию, ее основала первая жена Ивана Грозного Анастасия Романова. В 1793 г. церковь снесли, а материал употребили на возведение новой колокольни у соседней Параскевиевской церкви, которая находилась примерно напротив современного входа в здание Государственной думы.

Церковь Преподобной Параскевы, благополучно дожившая до советского времени, впервые упоминается, по словам историка П. В. Сытина, еще во времена сына Дмитрия Донского, великого князя Василия I. Она именовалась «что позад Житново ряду». Любопытно отметить, что она, как и Анастасиевская, писалась «что у поль», то есть у мест поединков, которые происходили на нарочно выделенных для того полях (о полях см. в главе «Театральный проезд»). В некоторых работах церковь называется Параскевой Пятницкой, что неверно, ибо среди святых были две Параскевы — Белгородская (она была сербиянкой, раздавшей бедным все имущество и удалившейся в Иорданскую пустыню), в честь которой и освятили алтарь церкви в Охотном ряду, а другая — Пятницкая (ее родители чтили день пятницы, день приуготовления к распятию), которой были посвящены семь церковных алтарей в Москве.

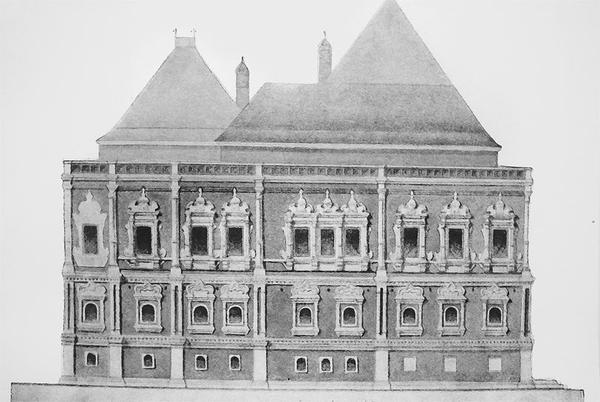

Дворянское собрание. Ф. Дитц. До 1850 г.

Церковь Параскевы была заново построена в 1657 г., а в 1687 г. заменена новой соседним владельцем князем В. В. Голицыным. Это было большое здание, на первом этаже которого находилась церковь Параскевы, а наверху — Воскресения, бывшая княжеской домовой и соединявшаяся с голицынскими палатами переходом. Князь недолго молился в ней — через два года его арестовали и отправили в ссылку, а домовую церковь передали княгине Анне Грузинской и впоследствии присоединили к приходской Параскевиевской. В 1760 г. храм «возобновили в лучшем виде», и в 1793 г. к нему пристроили из материала снесенной Анастасиевской церкви высокую колокольню. После нашествия Наполеона церковь возобновили, и в 1815 г. московское дворянство пожертвовало средства на устроение двух новых приделов — Св. Александра Невского и мученицы Екатерины в честь императора Александра I и его сестры Екатерины Павловны. В церкви были также поставлены иконы, посвященные святым, праздники которых приходились на даты крупнейших событий Отечественной войны: Бородинского и Тарутинского сражений, освобождения Москвы, Березинской переправы, вступления в Париж, заключения мира и др. Таким образом, можно сказать, что церковь в Охотном ряду была первым московским памятником войны 1812 г.

Автор мемуаров С. М. Голицын отзывался о ней: «Прекраснейшая, одна из лучших, прославленная своим малиновым, самым в Москве мелодичным звоном колоколов, высилась посреди рынка белая, в белых кружевах…»

Но еще задолго до приведения в действие советских планов реконструкции города церковь снесли. Историю борьбы за спасение ее рассказали в журнале «Архитектура и строительство Москвы» в 1990 г. В. Козлов и В. Седельников. Узнав о замыслах уничтожения церкви, многие ученые и архитекторы выразили свое возмущение: «Утрата этого единственного в своем роде сооружения представила бы слишком большую утрату для истории древнерусского строительства». Но все решалось партийными властями, и 29 июня 1928 г. «был обрушен рабочими МКХ (Московского коммунального хозяйства. — Авт.) внутрь здания верхний восьмерик средней главы, украшенный изразцами и угловыми керамическими колоннами, причем ни один изразец не был вынут и сохранен. Работники Главнауки к изъятию ценных частей не были допущены». Как вполне справедливо отмечают авторы статьи, «сломка церкви Параскевы Пятницы высветила вполне определенные тенденции в отношении к памятникам прошлого, приведшие через год-два к массовому сносу церквей и монастырей».

Напротив лавок Охотного ряда, на его северной стороне, находились дворы знати: Долгоруковых, Голицыных, Троекуровых, Черкасских, Волынских.

Угловой участок с Тверской улицей (бывш. № 1) занимало владение князей Долгоруковых, на котором стояли каменные палаты. Еще в середине XVII в. они принадлежали боярину Юрию Алексеевичу Долгорукову, известному государственному деятелю царствования Алексея Михайловича. Долгоруков был особенно близок к царю, часто упоминался в дворцовых записях: «за столом был» у государя. «Князь Юрий, одаренный от природы умом обширным, деятельностию неутомимою и железною силою воли, — рассказывалось в «Сказании о роде Долгоруковых», — вскоре оправдал доверенность царскую… душевно преданный Алексею (царю Алексею Михайловичу. — Авт.), и пламенно любя свое отечество, он пользовался уважением всеобщим, хотя и не пользовался всеобщею любовию. Чрезмерная пылкость нрава и неукротимость во гневе соделали его для товарищей предметом боязни». Искусный военачальник, он отличался и за столом переговоров, и, как писал к нему царь, «будучи ты на посольских сездах, служа нам, великому государю, радел от чистаго сердца, о нашем деле говорил и стоял упорно свыше всех товарищей своих… Мы за это тебя жалуем, милостиво похваляем».

После кончины Алексея Михайловича Долгоруков при царе Федоре стал правителем государства, но позднее, уже в преклонных летах, удалился от дел, передав их сыну, который в 1682 г. во время восстания стрельцов был главой Стрелецкого приказа. Его убили восставшие стрельцы, которые «тщахуся, безумнии и глупии, государством управляти». Восставшие ворвались в Кремль, сбросили князя на копья, а отец имел неосторожность сказать жене его: «Не плачь, дочь! Щуку-то злодеи съели, да зубы остались целыми; всем им быть на плахе». Стрельцы вломились в дом, старика стащили с кровати и после мучений убили, потащили труп на Красную площадь и забросали там его рыбой, с криками: «Ешь ты сам рыбу!»

Другим известным владельцем этого участка был праправнук князя Юрия генерал-поручик Василий Владимирович Долгоруков, отличившийся в сражении с турками при Кагуле 21 июля 1770 г., когда русская армия численностью 23 тысячи человек разбила 150-тысячную армию врага. Долгоруков получил Георгиевский крест и вскоре вышел в отставку. Современники отзывались о нем как о «муже, одаренном блистательными способностями, душою нежною и благородною».

У Долгоруковых на углу с Тверской стояла их большая домовая церковь Святого Алексея митрополита, построенная в 1690 г. Старинные княжеские палаты были снесены еще в начале XIX в. — они уже не показаны на плане 1821 г. В XIX в. дома здесь сдавались внаем — тут помещались гостиницы Шевалдышева и «Париж». В советское время до сноса всех строений находилась гостиница «Международная», или, как она еще называлась, «27-й дом ВЦИК».

С востока соседом Долгоруковых было владение Голицыных, их старое родовое гнездо: так, по переписной книге 1638 г. оно числится за князем Андреем Андреевичем, после него принадлежало сыновьям, один из которых, Василий, выкупил его у братьев. После его смерти двор перешел к его сыну Василию Васильевичу Голицыну, одному из самых замечательных русских государственных деятелей, чьи реформаторские замыслы далеко опередили свое время. Он получил прекрасное образование, выделявшее его из среды придворных, и уже в молодые годы проявил себя в военной и административной областях. Его карьера началась при царе Федоре Алексеевиче, но взлет ее пришелся на регентство царевны Софьи. Немалую роль в этом сыграла близость В. В. Голицына к царевне, которая и не скрывалась тогда, противно старомосковским обычаям, по которым царевнам было два пути — либо в терем, либо в монастырь. Софья же, не таясь, шла поперек обычаев, признаваясь в любви. «Свет мой, братец Васенька, — писала она Голицыну, ушедшему в поход. — А мне, мой свет, не верится, что ты к нам возвратишься; тогда поверю, как увижу в объятиях своих тебя, света моего… Всегда прошу, чтобы света моего в радости видеть. Посем здравствуй, свет мой, на веки неисчетные».

Деятельность Голицына настолько обращала на себя внимание, что француз Невилль, побывавший в Москве в 1689 г., писал, что князем в Москве было возведено не больше и не меньше как 3 тысячи каменных домов, и он же «построил также на Москве-реке, впадающей в Оку, каменный мост о 12 арках, очень высокий, в виду больших половодий; мост этот единственный каменный во всей Московии…».

Голицын задумывал широкие реформы во многих областях жизни Московского государства: он высказывался за отмену местничества, за преобразование военного строя, за широкое распространение светского образования, посылку дворянских и боярских детей за границу и приглашение учителей оттуда. Голицын задумывал даже такие радикальные меры, как освобождение крестьян с землей, опередив почти на 200 лет события 1861 г. Это была широкая и тщательно продуманная программа кардинальных реформ, и, как справедливо отмечает В. О. Ключевский, «его мышление было освоено с общими вопросами о государстве, об его задачах, о строении и складе общества: недаром в его библиотеке находилась какая-то рукопись «о гражданском житии или о поправлении всех дел, яже належат обще народу». Он не довольствовался подобно Нащокину (А. П. Ордин-Нащокин, руководитель Посольского приказа. — Авт.) административными и экономическими реформами, а думал о распространении просвещения и веротерпимости, о свободе совести, о свободном въезде иноземцев в Россию, об улучшении социального строя и нравственного быта».

Все эти предположения, замыслы и планы рухнули вместе с падением царевны Софьи в ее борьбе с Нарышкиными. Голицына арестовали и 9 сентября 1689 г. прочли ему повеление: «Великие государи цари и великие князи Иоанн Алексеевич, Петр Алексеевич… указали у князь Василья и сына его князь Алексея Голицыных честь их боярство отнять за то, как они, великие государи, изволили содержать прародительские престол, и сестра их, великих государей, великая государыня благоверная царевна и великая княжна София Алексеевна, без их, великих государей, совету во всякое самодержавние вступала, а они, князь Василей и князь Алексей, угождая и доброхотствуя сестре их, великих государей, о всяких делах мимо их, великих государей, докладывали сестре их…» Голицына вместе с сыном отправили в далекую ссылку в Пустозерск, в Архангельскую губернию. Умер же он в селе Кологоры в 1714 г. По словам историка В. Н. Татищева, «человек был всякой хвалы достойный, токмо по зависти на его великую власть в несчастье впал».

Московский дом В. В. Голицына в Охотном ряду славился красотой и роскошью. Тот же Невилль свидетельствовал, что «собственный дом его был одним из великолепнейших в Европе, покрыт медными листами и внутри украшен дорогими коврами и прекрасной живописью».

Благодаря сохранившимся подробным описям, сделанным после ареста князя и конфискации его имущества, мы знаем, каким был голицынский дом и что в нем находилось. В здании насчитывалось 53 комнаты, в них находились «парсуны», как назывались тогда портреты, потолки были расписаны. Так, например, в большой столовой «в двух поясах» было «46 окон с оконицы стеклянными», она была «вся меж окон писана цветным аспидом (то есть под мрамор или яшму. — Авт.), а с четвертой стороны обито немецкими кожами золочеными», на потолке изображено с одной стороны «солнце с лучами, вызолочено сусальным золотом; круг солнца боги небесные с зодиями и с планеты писаны живописью», а с другой «месяц в лучах посеребрен». Вокруг потолка в «20 клеймах резных позолоченных пророческие и пророчиц лица»; с потолка спускалось «на железных трех прутах паникадило белое костяное о пяти поясех, в поясе по 8 подсвечников», на стенах висело много портретов, в частности великого князя Киевского Владимира, царей Ивана Васильевича, Федора Ивановича, Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, еще три «персоны королевских», а также в четырех резных золоченых рамах немецкие гравюры, и там еще были такие ценные предметы, как пять зеркал. Опись только одной этой комнаты занимает несколько страниц. Голицын был не чужд и музыке — в описи есть «домра большая басистая».

Палаты В. В. Голицына в Охотном ряду

У князя насчитывалось множество драгоценных предметов — серебряные и позолоченные кубки, чаши, стеклянные, яшмовые бокалы; упомянута и библиотека, в которой было больше светских, чем церковных книг.

После ареста голицынское имущество конфисковали, и еще долгое время оно передавалось в самые разные места — монастыри, приказы, распродавалось, дарилось. Так, например, сохранился именной царский указ «об отдаче атаману донских казаков Фролу Минаеву за его службу кафтана князя Василия Голицина». Был он бархатный, «на пупках соболиных, опушок огоньки, кругом круживо золотное». А вот, скажем, картины и географические карты никому особенно были не нужны, и они распродавались на Гостином дворе. В числе их были живописные, золотом и красками изображения Богородицы, с ними и картины на холстах немецкой работы, «а на них писаны грады, и птички, и древа», а также «четыре части листов Света» (очевидно, карта мира).

Через шесть месяцев после ссылки Голицыных, 19 марта 1690 г., двор пожаловали детям имеретинского царя Арчила царевичам Александру и Матвею (стоимость его была тогда определена в огромную сумму 16154 рубля 10 алтын и 4 деньги). В нижних палатах дома поселилась супруга царя Арчила Екатерина Давыдовна, а верхние отводились для приезда царевичей: «Стоять им на том дворе, где ныне живет мать их царица Екатерина Давыдовна, и для того очистить и оттереть им верхние палаты». Домом долго владели князья Грузинские, в числе которых был Георгий (его обычно звали Егором) Александрович, прославившийся даже в жестокие времена крепостного права своим буйным нравом. О нем современники писали: «Совершенно дикий человек по своему нраву и поступкам; под его начальством было несколько разбойнических шаек, которые занимались грабежом на Волге». Он никого не боялся, делал наезды на соседей, грабил кабаки, следователей по жалобам третировал беспощадно, а то избивал. До нас дошли красочные описания его «подвигов»: «Схватя Иванова за волосы, вытащил вон и, стащивши с крыльца во двор, бил его по щекам кулаками и таскал за волосы, а побивши, велел прогнать без всякого удовольствия».

В роду князей Грузинских дом находился почти до конца XIX в., неоднократно горел, денег на восстановление его всегда не хватало, помещения сдавались внаем, и здесь помещалось множество лавок. Так, к примеру, в «Московских ведомостях» в 1833 г. объявлялось, что «в доме Князя Грузинского в лавке у Елиазара Иванова Бухарина продаются грузди мелкие 1-го сорта в банках и в кадках по 44 коп., красные рыжики в банках и в кадках по 50 коп. …пудами много дешевле, варенье сахарное и медовое, масло ореховое, маковое и конопляное по сходным ценам». В последнее время перед Октябрьским переворотом бывший роскошный дворец, а тогда обычный, внешне совершенно неказистый дом принадлежал купцу Д. Ф. Баракову, содержавшему в нем рыбную торговлю.

В середине 1920-х гг. голицынский дом, как и многие другие старинные постройки, стали реставрировать. Тогда сообщалось, что «археологическое обследование показало совершенно исключительный характер этого замечательного памятника гражданского строительства XVII века, с редким по тонкости убранством фасадов и полностью сохранившимся бытовым устройством внутренней части — лестницами, сводчатыми палатами и пр.».

Как вспоминал художник С. М. Голицын, «и засверкали красным кирпичом стены, белокаменные узорчатые наличники вокруг стен, белокаменные ряды сухариков и бегунков. И люди узрели такую жемчужину, что каждый, кто любил Москву, нарочно приезжал ею любоваться».

Но не тут-то было: на месте церкви и голицынского дома (а также стоявшего рядом дома боярина Троекурова) власти задумали построить большое здание Госбанка. Известный художник и искусствовед И. Э. Грабарь назвал эти предположения чудовищными: «Действительно, что может быть нелепее с точки зрения азбуки целесообразного городского строительства, как это ненужное строительное уплотнение и без того уплотненного центра… Не застраивать надо этот центр, а, наоборот, раскрыть его следует… разбив здесь сквер с чудесной единственной архитектурной перспективой. Когда этот сквер будет разбит, он объединит в одно целое как эти два замечательных дома (Голицына и Троекурова. — Авт.), так и соседний Дом Союзов, также первоклассный памятник архитектуры».

Главнаука считала, что «не только безусловно не может быть допущена сломка указанных строений, но даже и не должна быть допущена застройка их каким-либо новым зданием; весь район, включающий также Дом Союзов, несомненно, может быть использован для культурных целей, обогатив город новой достопримечательностью».

Но для советских чиновников все эти соображения были просто не нужны — они их не понимали и не хотели понимать. Дом Голицына был снесен.

Соперничал с великолепным голицынским дворцом соседний дом бояр Троекуровых, единственный дошедший до нас остаток большого живописного ансамбля, созданного в XVI–XVII вв. на берегу Неглинной напротив Китай-города.

Владельцы его были родовитыми Рюриковичами, а основателем рода считался князь Ярославский Михаил, по прозвищу Троекур. Самым известным из рода Троекуровых был князь Иван Борисович, чье имя часто встречается в описаниях событий в 1689 г. — борьбы царевны Софьи и ее сводного брата Петра, Милославских и Нарышкиных. Троекуров пристал к последним, и именно он объявил Софье, поехавшей к Троице-Сергиевой лавре, где укрылся царь Петр, чтобы она в монастырь не являлась, а если ослушается, то с ней будет поступлено «нечестно» (то есть не будет соблюдена честь ее, как члена царствующего дома. — Авт.). Пришлось царевне возвращаться в Москву, куда через некоторое время прибыл тот же Троекуров с приказом идти ей в монастырь. После падения Софьи Ивана Борисовича назначили главой Стрелецкого приказа.

Палаты бояр Троекуровых

Так как сын его, любимец Петра I Федор Троекуров, погиб молодым под Азовом, двор перешел к внуку Андрею, за которым он числился по переписным книгам Москвы 1738–1742 гг. Вдова его Екатерина Григорьевна вышла замуж за Никиту Федоровича Соковнина, за которым дом был в 1760-х гг. Это тот Соковнин, который, несмотря на близость к кружку Артемия Волынского, обвиненного в измене и при Анне Иоанновне казненного, отделался довольно легко: был не казнен, а сослан, но через год, с воцарением Елизаветы Петровны, возвращен из ссылки и пожалован чином генерал-майора. Умер Соковнин в 1770 г. уже генерал-аншефом.

В пожар 1812 г. старинные палаты сильно обгорели и частично разрушились. Их подправили, но во время ремонта не старались сохранить подлинную декоративную обработку — сбивали красивые наличники и растесывали окна. С 1816 по 1917 г. дом принадлежал Московскому мещанскому обществу, управлявшему одним из городских сословий — мещанами (это слово заимствовано из польского языка и означает «горожанин»). Оно сдавало его внаем под самые разнообразные надобности. Так, например, здесь помещалась гостиница «Лондон», в которой часто останавливались приезжавшие из деревень на своих лошадях помещики, а позднее во дворе гостиницы обычно стояли извозчики.

В 1920-х гг. реставратор П. Д. Барановский исследовал это здание и доказал, что палаты сохранились, но он, однако, не успел приступить к их восстановлению — тогда только выделили краской места, которые можно было бы восстановить в древнем виде. Вернулись к палатам в 1952 г. После археологических работ, исследования памятника в натуре, обмеров выяснилось, что основан он был не в XVII в., а в XVI в., и ранее принятая дата — 1691–1696 гг. — относится к надстройке третьего этажа и общей переделке всего дома боярином И. Б. Троекуровым. Здание складывалось постепенно, на протяжении многих десятков лет. В основании его находятся постройки XVI в., которые расширялись и изменялись и к которым по мере надобности пристраивались новые. Во время реставрации обнаружили гульбище, проходящее на уровне третьего этажа, бывшее, возможно, распространенной особенностью богатых домов.

Троекуровские палаты были спасены, в них в советское время помещался музыкальный музей до переезда его в новое, специально построенное помещение на улице Фадеева. Теперь же палаты полностью закрыты, и в них невозможно не то что войти, но и подойти близко, так как они находятся в закрытом дворе Государственной думы. Посмотреть издали на них можно с Георгиевского переулка.

В 1932 г. приступили к сносу зданий по обеим сторонам Охотного Ряда: на южной для постройки гостиницы Моссовета и на северной для так называемого дома СНК.

СНК — это правительство, или Совет народных комиссаров. Решение о строительстве здания для него приняли 2 августа 1933 г., и в декабре 1935 г., то есть через два с половиной года, оно было закончено. И неудивительно, что так быстро: ведь строил его инженерно-строительный отдел НКВД, Народного комиссариата внутренних дел. Автором проекта был А. Я. Лангман, создавший для этой организации еще несколько строений. Правда, ему еще кое-кто помогал: советы специалистов в далекой от архитектуры области оказались чрезвычайно ценными. Оказывается, «товарищи В. М. Молотов и Л. М. Каганович… дали ряд важных указаний, способствовавших созданию и улучшению образа советского административного здания». Вот на основании советов одного недоучившегося студента, тогда председателя Совета народных комиссаров, и другого, выучившегося на сапожника, тогда первого секретаря городского комитета коммунистической партии, и было воздвигнуто это сооружение. Как писал сам автор, «надо было во внешнем выражении здания добиться характерных черт, присущих нашей действительности, — величественной простоты и монументальности; необходимо было найти путь к социалистическому реализму». Такой же внушающей страх монументальностью обладает другое произведение этого же автора — здание НКВД в Фуркасовском переулке.

Но в то время дом СНК конечно же вызвал поток восторженных отзывов, сменившихся значительно позднее сдержанной критикой за отсутствие ансамбля, за то, что он остался «замкнутым в себе» и «безразличным к окружению». Удивляет незавершенность левого угла этого строения, резко обрывающегося у Тверской, но дело в том, что предполагалось продолжение здания по этой улице.

Прямоугольные жесткие очертания, ритмичные тяжеловесные деления, мерный ритм пилястр и окон придают этому сооружению какой-то бездушный характер. Эта схема приобрела довольно широкое распространение в сталинские времена. Единственным декоративным элементом на здании служит советский герб, все еще осеняющий высшее законодательное учреждение уже другого государства. В наше время слова «Охотный Ряд» ассоциируются с Государственной думой, нижней палатой Федерального собрания, которая получила здание бывшего Совнаркома.

В свое время планировалось перестроить в том же стиле и небольшое здание рядом с этим имперским строением. Это самый незаметный дом на улице, но самый богатый по событиям, которые оказались связанными с ним. Это здание Российского Благородного собрания, или Дома союзов, как оно стало называться в советское время, после передачи его профсоюзам.

В XVII в. тут, в ряду с соседними боярскими палатами, стояли и палаты бояр Волынских, родоначальником которых был Дмитрий Боброк с Волыни, тот самый, который прославился в Куликовской битве решительным ударом по войскам Мамая из засады.

В середине XVIII в. эта усадьба перешла от рода Волынских к Долгоруковым — ее получил князь Василий Михайлович Долгоруков после женитьбы на одной из Волынских. Князь стал знаменитым во время войны с Турцией в 1771 г., разбив вдвое превосходящую армию противника и завоевав Крым. Он очень хотел получить чин генерал-фельдмаршала, но Екатерина II наградила его орденом Св. Георгия I степени и титулом «Крымского», отчего Долгоруков так разобиделся, что вышел в отставку. В 1780 г. о нем вспомнили и назначили московским главнокомандующим (то есть главой московской администрации), и, несмотря на то что Долгоруков пробыл в этом качестве только два года до своей кончины, он сумел заслужить общую любовь добротой и доступностью, а главное, что было немаловажно, — бескорыстием.

Предполагается, что около 1781 г. дом по заказу князя переделывался архитектором М. Ф. Казаковым, который в 1785 г. еще раз его перестраивал, но уже для Благородного собрания, то есть для клуба дворянского сословия.

Тогда им был спроектирован и построен один из шедевров классической архитектуры — главный зал, названный в советское время Колонным. Для него Казаков выбрал обширный усадебный двор бывшего долгоруковского дома, уже ненужный для новых владельцев. Светлый, торжественный, просторный (площадь пола 600 кв. м) зал стал самым известным бальным и концертным залом Москвы. Французские путешественники, посетившие Москву в 1792 г., описывали дом собрания: «Посередине [дома] находится большой зал более чем сто на шестьдесят футов. Зал поддерживается 28 коринфскими колоннами, которые образуют вокруг галерею десяти-один на дцати футов. Эти колонны соединяются балюстрадой, которая несколько вредит архитектуре; впрочем, может быть, без нее колонны показались бы несколько высокими из-за небольшого интервала, который их разделяет. Вокруг большого зала расположены другие помещения, где играют, и большая столовая… Пантеон (общественный клуб) в Лондоне, сгоревший недавно (одно из самых красивых зданий Лондона, выстроенное в 1772 г. и сгоревшее в январе 1792 г. — Авт.), был единственным помещением, превосходившим московский клуб изяществом и красотой архитектуры».

Вот как отзываются о Колонном зале авторы лучшего исследования творчества Казакова, изданного в 1957 г.: «Свободный простор залитого светом пространства, обилие воздуха, как бы играющего в нежных переливах мягкой светотени простых и ясных форм, спокойный, светлый облик зала, столь созвучный при всей строгости его классической архитектуры радостным картинам солнечной природы, — все то, что дало право современникам зодчего назвать его творение „большой открытой галереей“, глубоко запечатлевается в памяти каждого, кто когда-либо бывал в Колонном зале. В этом произведении Казаков создал один из лучших своих интерьеров — празднично-торжественный и простой. Величие и интимность слиты в классических формах Колонного зала в гармоническом единстве образа. Классически ясная композиция, богатство и простота архитектуры, яркость и образная сила художественной речи характеризуют здесь гений Казакова».

Сначала это был клуб только московских дворян, созданный по инициативе сенатора М. Ф. Соймонова и князя А. Б. Голицына, на чье имя был записан дом, но с февраля 1793 г., когда Екатерина II повелела считать его собственностью не частного лица, а всего собрания, здание стало официально принадлежать Благородному собранию. Впоследствии дворяне постановили установить в главном зале статую императрицы, изваянную скульптором Мартосом. Произошло это 21 апреля 1812 г., незадолго перед вступлением Наполеона в Москву. Многие тогда говорили о неблагоприятных предзнаменованиях, и особенно запомнилась современникам комета с ярким хвостом — будет беда, шептали москвичи. Потолок зала собрания украшала роспись, на которой художник изобразил орла с распущенными крыльями, окруженного мрачной темно-синей тучей, из которой сверкали молнии. Как передает современница, «многие тогда ви дели в этом дурное предзнаменование, которое и сбылось, и императору Александру Павловичу, посетившему тогда собрание, должно быть, это не очень полюбилось, потому что он, взглянув на потолок, спросил: „Это что же такое?“ — и, говорят, нахмурил брови. Он был довольно суеверен и имел много примет…».

Дом собрания существенно пострадал от пожара 1812 г. Стендаль, прибывший в Москву с французской армией, записал в дневнике впечатления о Колонном зале: «…величественный и закоптелый. В Париже нет ни одного клуба, который мог бы с ним сравниться». В пожаре, в частности, были уничтожены росписи художников Доменико Скотти и Антония Канопи и лепные барельефы. После изгнания Наполеона дом долго не удавалось восстановить — у дворян не было средств. Только в декабре 1814 г. он, отстроенный архитектором В. А. Бакаревым, был открыт. В журнале «Амфион» была опубликована статья под названием «Чувства при открытии дома Московскаго Благороднаго собрания». Некий Иванов писал: «Несправедливые, завистливые Иноземцы! почто не были вы свидетелям торжества сего, совершаемаго на том месте, где за два года хищнические руки потрясали пламенниками, подобно неистовым Фуриям, и разливали повсюду пожар и опустошение, где уста варваров изрыгали ужасные вопли дикой радости, видя низвергающиеся во прах памятники искусства…»

По всей России славились балы в доме собрания, проходившие с октября или ноября и до апреля (в пост они заменялись концертами). По словам князя П. А. Вяземского, балы были «настоящим съездом России». Осенью в Москву прибывали длинные помещичьи обозы, привозившие своих хозяев со всем скарбом и припасами на долгую зиму на «ярмарку невест». Как писал Пушкин в «Путешествии из Москвы в Петербург», «Москва была сборным местом, для всего русского дворянства, которое из всех провинций съезжалось в нее на зиму. Блестящая гвардейская молодежь налетала туда ж из Петербурга. Во всех концах древней столицы гремела музыка, и везде была толпа. В зале Благородного собрания раза два в неделю было до пяти тысяч народу. Тут молодые люди знакомились между собою; улаживались свадьбы. Москва славилась невестами, как Вязьма пряниками».

Вот впечатления провинциала, приехавшего в начале XIX в. из Казани в Москву и попавшего на бал в Благородное собрание: «Вход в освещенные комнаты, особливо в огромнейший длинный зал, наполненные лучшим дворянством обоего пола, был поразителен. В тот вечер до четырех тысяч персон, собранных в одном доме, одетых в лучшее платье, особливо дамы и девицы, украшенные бриллиантами и жемчугом, составляли для меня восхитительное зрелище, каким я никогда не наслаждался.

Здесь видел я всех красавиц московских, всех почетнейших людей века Екатерины Великой и даже Елизаветы императрицы…»

Очень были популярны детские балы балетмейстера Петра Йогеля, который попал даже в классическую литературу — в роман «Война и мир». Йогель учил танцам многие поколения московской молодежи, и на балах встречались его ученицы бабушки и дедушки с внуками — ему «столько ног обязано своим образованием», писал журнал «Галатея».

В 1827 г. «Дамский журнал» так рассказывал о бале: «…данный г-ном Йогелем классический бал 21 декабря в доме Благородного собрания был самым блестящим по своему предмету. С танцовавшими детьми соединились и молодые дамы, и военные кавалеры. Гостей у суетившегося хозяина о непрерывном движении, происходившем в двух залах, было до 400».

Здание Российского Благородного собрания — одно из пушкинских мест Москвы. На балах в собрании бывал Пушкин, сначала как приглашенный, а после февраля 1827 г. — как постоянный «член-кавалер», а впервые Александр Сергеевич побывал здесь после приезда из Михайловского. Сохранились воспоминания современников о том, как они видели поэта в зале собрания. Т. П. Пассек писала о посещении зала 2 апреля 1829 г., когда она была на хорах: «Внизу было многочисленное общество, среди которого вдруг сделалось особого рода движение. В залу вошли два молодые человека. Один был блондин, высокого роста; другой — брюнет, роста среднего, с черными, кудрявыми волосами и выразительным лицом. „Смотрите, — сказали нам, — блондин — Баратынский, брюнет — Пушкин“. Они шли рядом, им уступали дорогу». Об этом же дне вспоминал много позже А. И. Герцен: «О, боже мой, как пламенно я желал увидеть поэта! Казалось, что я вырасту, поумнею, поглядевши на него. И я увидел, и все показывали, с восхищением говоря: вот он, вот он!..»

Впечатления от посещений балов в Благородном собрании остались в седьмой главе «Евгения Онегина», когда Татьяну привозят в собрание, где она встретила своего будущего мужа.

Возможно, что в зале Благородного собрания Пушкин впервые увидел Наташу Гончарову, и произошло это в 1826 или 1827 г.: «Когда я увидел ее в первый раз, красоту ее едва начинали замечать в свете». Тогда ей было 14–15 лет, и она участвовала в одном из детских балов танцмейстера Петра Йогеля, который тогда часто устраивал их в Колонном зале. Устоявшееся мнение об их первой встрече на Тверском бульваре, в доме Кологривовых в 1828 г., несостоятельно, ибо не подтверждается ни словами самого Пушкина, ни воспоминаниями современников.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава 18 САМАЯ ГЛАВНАЯ ГЛАВА

Глава 18 САМАЯ ГЛАВНАЯ ГЛАВА Любители старой, добротной фантастической литературы помнят, конечно, роман Станислава Лема «Непобедимый». Для тех, кто еще не успел прочитать его, напомню краткое содержание. Поисково-спасательная команда на космическом корабле

Глава 18 САМАЯ ГЛАВНАЯ ГЛАВА

Глава 18 САМАЯ ГЛАВНАЯ ГЛАВА Любители старой, добротной фантастической литературы помнят, конечно, роман Станислава Лема «Непобедимый». Для тех, кто ещё не успел прочитать его, напомню краткое содержание. Поисково-спасательная команда на космическом корабле

Глава VI Стартовый выстрел Глава VII Был ли заговор? Глава VIII Удары по площадям

Глава VI Стартовый выстрел Глава VII Был ли заговор? Глава VIII Удары по площадям Расширенный вариант глав VI–VIII включен в книгу «1937. „Антитерор“ Сталина». М.,

Глава 4 Глава аппарата заместителя фюрера

Глава 4 Глава аппарата заместителя фюрера У Гитлера были скромные потребности. Ел он мало, не употреблял мяса, не курил, воздерживался от спиртных напитков. Гитлер был равнодушен к роскошной одежде, носил простой мундир в сравнении с великолепными нарядами рейхсмаршала

Глава 7 Глава 7 От разрушения Иеруесалима до восстания Бар-Кохбы (70-138 гг.)

Глава 7 Глава 7 От разрушения Иеруесалима до восстания Бар-Кохбы (70-138 гг.) 44. Иоханан бен Закай Когда иудейское государство еще существовало и боролось с Римом за свою независимость, мудрые духовные вожди народа предвидели скорую гибель отечества. И тем не менее они не

Глава 10 Свободное время одного из руководителей разведки — Короткая глава

Глава 10 Свободное время одного из руководителей разведки — Короткая глава Семейство в полном сборе! Какое редкое явление! Впервые за последние 8 лет мы собрались все вместе, включая бабушку моих детей. Это случилось в 1972 году в Москве, после моего возвращения из последней

Глава 133. Глава об опустошении Плоцкой земли

Глава 133. Глава об опустошении Плоцкой земли В этом же году упомянутый Мендольф, собрав множество, до тридцати тысяч, сражающихся: своих пруссов, литовцев и других языческих народов, вторгся в Мазовецкую землю. Там прежде всего он разорил город Плоцк, а затем

Глава 157. [Глава] рассказывает об опустошении города Мендзыжеч

Глава 157. [Глава] рассказывает об опустошении города Мендзыжеч В этом же году перед праздником св. Михаила польский князь Болеслав Благочестивый укрепил свой город Мендзыжеч бойницами. Но прежде чем он [город] был окружен рвами, Оттон, сын упомянутого

Глава 30 ПОЧЕМУ ЖЕ МЫ ТАК ОТСТУПАЛИ? Отдельная глава

Глава 30 ПОЧЕМУ ЖЕ МЫ ТАК ОТСТУПАЛИ? Отдельная глава Эта глава отдельная не потому, что выбивается из общей темы и задачи книги. Нет, теме-то полностью соответствует: правда и мифы истории. И все равно — выламывается из общего строя. Потому что особняком в истории стоит

Глава 7. Лирико-энциклопедическая глава

Глава 7. Лирико-энциклопедическая глава Хорошо известен феномен сведения всей информации о мире под политически выверенном на тот момент углом зрения в «Большой советской…», «Малой советской…» и ещё раз «Большой советской…», а всего, значит, в трёх энциклопедиях,

Глава 21. Князь Павел – возможный глава советского правительства

Глава 21. Князь Павел – возможный глава советского правительства В 1866 году у князя Дмитрия Долгорукого родились близнецы: Петр и Павел. Оба мальчика, бесспорно, заслуживают нашего внимания, но князь Павел Дмитриевич Долгоруков добился известности как русский

Охотный ряд

Охотный ряд Охотный ряд, на который так удобно пройти с Театральной площади, мы воспринимаем как улицу. Еще недавно она, как уже упоминалось, была частью проспекта Маркса, как бы растворялась в нем. А в конце XIX — начале XX в. Охотный ряд был не улицей, а торговой площадью.

Охотный Ряд

Охотный Ряд Еще перед открытием станция Охотный ряд получила эпитет «сердца метро» — она сооружалась в самом центре столицы и должна была иметь легкий вид, несмотря на глубокое залегание. Также во время строительства станции изменили проект: она стала иметь центральный

Глава 7 ГЛАВА ЦЕРКВИ, ПОДДАННЫЙ ИМПЕРАТОРА: АРМЯНСКИЙ КАТОЛИКОС НА СТЫКЕ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ИМПЕРИИ. 1828–1914

Глава 7 ГЛАВА ЦЕРКВИ, ПОДДАННЫЙ ИМПЕРАТОРА: АРМЯНСКИЙ КАТОЛИКОС НА СТЫКЕ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ИМПЕРИИ. 1828–1914 © 2006 Paul W. WerthВ истории редко случалось, чтобы географические границы религиозных сообществ совпадали с границами государств. Поэтому для отправления