Флоренс Найтингейл и Мэри Сикоул

Флоренс Найтингейл и Мэри Сикоул

Пионеры медсестринского дела

В общем-то это наверняка был утомительный вечер для Флоренс Найтингейл. Она не ходила по банкетам. Она не пила спиртного. Да и вообще не одобряла алкоголь.

Но вот 25 августа 1856 года она попала на банкет в Кеннингтоне, в Королевских Суррейских садах. Шум стоял оглушительный, она сидела посередке, а вокруг была огромная толпа — две тысячи краснощеких солдат в мундирах с фалдами. Они орали, без конца пили за ее здоровье, их песни сотрясали железные кованые колонны и балконы новенького концертного зала.

Они радовались, что выжили в безумной бойне Крымской войны. Гордились маленьким ангелом в кружевном чепце, который сидел на почетном месте, и поднимали тосты в ее честь и все быстрее опрокидывали одну рюмочку за другой, пока не стали совсем хорошие.

Вдруг шум усилился. В компании появилась еще одна женщина — столь же известная, столь же обожаемая. Под оглушительные приветствия четверо здоровенных солдат подняли ее в воздух на стуле, на котором она сидела, и понесли на плечах, а Флоренс Найтингейл, глядя на происходящее, внутренне содрогнулась, заметив, как мелькнули нижние юбки этой леди.

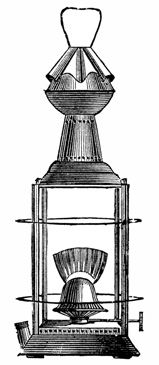

И вот героиню-соперницу несли сквозь толпу, а два дородных сержанта расталкивали наглецов, которые пытались ухватиться за подол ее платья. Лицо Мэри Сикоул сияло в свете газовых ламп, она вертела головой во все стороны, и отовсюду неслись аплодисменты и приветствия.

Она излучала радость — радость простой медсестры, которая любит своих «парней» с их пьяными вечеринками, она сияла от счастья, что впервые в Англии да и вообще в западном мире публично поклонялись черной женщине — да еще ТАКОЙ черной.

Сидя на почетном месте на высоком подиуме, горбоносая Флоренс Найтингейл смотрела сверху вниз. Она смотрела на чествование Мэри, ее крымской коллеги-медсестры. Она смотрела — и ей не нравилось то, что она видела.

Лет, наверное, восемь назад пошел я на школьный утренник в Айлингтоне, где моя дочка участвовала в постановке про Крымскую войну. Она играла королеву Викторию и по роли прикалывала медали на грудь двум другим детям, игравшим Флоренс Найтингейл и Мэри Сикоул. Слова королевы Виктории я слышал тысячу раз во время репетиций: «Браво, Флоренс и Мэри! Без вас мы бы не выиграли войну».

Боюсь, я хмыкнул над этой фразой. Чушь, сказал я айлингтонским мамашам после праздника. Кто вообще слыхал про эту Мэри Сикоул? Когда я был маленький, мы про нее вообще не проходили, сказал я с мерзкой категоричностью.

Ее просто добавили в эту сцену ради политкорректности, сказал я, рассчитывая убить их словом «политкорректность».

Наверное, кто-то из родителей возмутился, потому что дома я стал искать информацию о Мэри Сикоул и вскоре понял, что был неправ. Я не только нашел описание банкета в Королевских Суррейских садах, но и обнаружил, что она была невероятно популярна, и в следующем году в том же заведении провели большой военный праздник и сбор средств в фонд Сикоул. Было больше тысячи выступавших, включая одиннадцать военных оркестров, и еще оркестр под управлением какого-то французского маэстро. За вход на премьеру брали немалые деньги — восемь шиллингов, и все равно пришли сорок тысяч зрителей.

Граф Глейхен, который делал скульптуру короля Альфреда, изваял бюст Мэри Сикоул. Она опубликовала живую и занимательную «автобиографию» на двести страниц — первое произведение этого жанра за всю историю страны, опубликованное женщиной-негритянкой. Если вы его читали — а я очень рекомендую прочитать, — то, конечно, поняли, что это действительно была замечательная женщина.

«Вот Мэри Сикоул, — пишет Салман Рушди в “Сатанинских стихах”, — которая в Крыму сделала столько же, как и другая леди, с волшебной лампой, но из-за темной кожи ее не заметили в свете свечи Флоренс».

Это было более двадцати лет назад. Сегодня никто не может сказать, что Мэри «полузабыта» или ею «несправедливо пренебрегают». Индустрия Сикоул раскочегарена на всю катушку. Она занимает неколебимую позицию в школьных программах. Но интересно то, что она действительно однажды исчезла из истории, и почти на сотню лет. Я был неправ, когда говорил, что она ничего собой не представляет. И я был прав, когда говорил, что мы о ней почти не слышали сорок лет назад.

К 1877 году Королевские Суррейские сады сгорели, территорию продали под застройку. Вместе с концертным залом забыли и тех, кто собирал средства в фонд Мэри Сикоул. Ну, это, наверное, неудивительно — расизм, сексизм и все такое. А к этому надобно добавить подозрения некоторых современных ученых, что бедная Мэри пала жертвой предрассудков… самого «ангела из Скутари».

Чтобы понять радость солдат и их искреннее обожание Сикоул и Найтингейл, надо вспомнить, через что они прошли. Они видели, как их товарищи массово умирают от рук врага, который страшнее, чем пушки Севастополя и сабли казаков.

Как все лондонцы середины XIX века, они испытывали ужас перед болезнями. Никто не имел ни малейшего представления, чем вызваны вспышки холеры, которые опустошают город, но все видели, как она косит людей. Все видели, как за один день пышущий здоровьем крепыш превращается в доходягу с синими, как стилтонский сыр, щеками, запавшими глазами, сморщенной кожей и с унизительным смертельным поносом. В трущобах, в крысиных рассадниках геморрагической лихорадки районов Клеркенвелл, Холборн и Сент-Джайлс свирепствовала тифозная вошь.

У миллионов трудящихся бедняков не было ни малейшей надежды на медицинское обслуживание и уход, ни представления о них. Они вымирали в таких количествах, что кладбища были переполнены, и сами места погребения стали источником заразы. В богатейшем городе мира, сердце величайшей из всех империй, продолжительность жизни упала до тридцати пяти лет — ниже, чем во времена Адриана.

Лондон середины XIX века пал жертвой своего собственного успеха. При жизни Флоренс Найтингейл население росло почти на 20 % каждые десять лет. На вершине пирамиды были, разумеется, невероятно богатые люди. Среди них, как всегда, имелись банкиры, которые богатели так стремительно, что очень скоро догнали земельную аристократию. Были Баринги и Ротшильды, а были и другие — безжалостные и циничные типы, которых Троллоп высмеял в лице Огастеса Мелмотта, человека, которого почитали как великого финансиста, раздувшего ажиотаж вокруг Латиноамериканской железной дороги, а потом разоблаченного как грязного, жестокого, невежественного шарлатана. Из сорока богатейших людей, умерших с 1809 по 1914 год, четырнадцать были банкирами.

На каждого такого магната приходилась тысяча таких, как Путер — клерк из книги «Дневник ничего не значащего человека» (Diary of a Nobody), относившихся к нижнему слою среднего класса. А еще ниже, под каждым таким путером, стояли легионы бедных, число которых росло с каждым месяцем за счет пополнений из сельской местности, а обнищание усиливалось.

В своей книге «Лондон в лохмотьях» (Ragged London) Джон Холлингсхед подсчитал, что треть населения города жила в утлых лачугах на грязных улочках и в переулках. Французский писатель Ипполит Тэн описывал, как его поразила жизнь людей в переулках за Оксфорд-стрит, в зловонных улочках, покрытых коростой человеческих выделений, с массой детей, ютящихся на земляных ступенях. Генри Мэйхью видел пожилых людей, которые питались грязными сухими хлебными корками, которые они подбирали на дороге, мыли и размачивали в воде, чтобы съесть. Самым большим знатоком городской нищеты был сам Чарльз Диккенс, а его книги «Холодный дом» и «Оливер Твист» — ярчайший образец социальной критики в истории литературы. Диккенс создал картинки городской жизни, которые олицетворяют для нас все самое ужасное в Лондоне викторианского периода, но даже ему не всегда удавалось передать всю жестокость капитализма XIX века.

Генри Мэйхью записал разговор с шестидесятилетней женщиной, которая когда-то получила хорошее образование, а теперь овдовела и обнищала. Окончив свои дневные труды, она в изнеможении лежала в горячке на полу подвала, пытаясь собраться с силами. Она стала собирателем дерьма. Их было 250, и они просто прочесывали улицы в поисках отходов собачьей жизнедеятельности, а потом тащили их в Бермондси, чтобы продать кожевенникам. Она не понимала, какой опасности подвергает свое здоровье, да и Мэйхью, честно говоря, тоже не понимал.

Лондон, как живой организм, был болен, и положение только ухудшалось.

В 1815 году домовладельцам разрешили устанавливать в домах все более популярный ватерклозет Джозефа Брамалла и сливать нечистоты прямо в сточные канавы. К 1828 году уже 140 сточных канав сбрасывали стоки прямо в Темзу. К 1834 году люди начали осознавать весь ужас загрязнения воды. Как сказал Сидни Смит, каноник собора Св. Павла: «Кто выпьет стакан лондонской воды, тот, в прямом смысле слова, отправит себе в желудок больше живых организмов, чем на всем земном шаре имеется людей — мужчин, женщин и детей».

Но связи между канализационными стоками и болезнями все равно пока не видели. Всем казалось, что болезни вызывает сам запах — миазмы. Его называли «дьявольским духом». Эдвин Чедвик решил бороться с вонью и распорядился откачивать еще больше лондонских нечистот в Темзу — и последствия были катастрофические.

В 1849 году случилась очередная вспышка холеры, от которой умерло 14000 людей. К 1854 году, когда Найтингейл и Сикоул готовились к отправке в Крым, тайну этой болезни еще не раскрыли. Обе женщины были глубоко невежественны в том, что сегодня называется «основами гигиены», но это было бы полбеды.

Разными путями, но обе они обрели жгучее желание посвятить жизнь делу помощи больным. Обе приложили руку к созданию самого понятия о профессиональной медпомощи и уходе за больными.

На пути к своей цели обе столкнулась с предрассудками и дискриминацией — просто чудовищными по нынешним меркам. Давайте проследим, какой путь прошла каждая из них к той памятной встрече в одном из госпиталей в Турции. Надеюсь, меня не обвинят в желании прослыть политкорректным, если я скажу, что карьера Найтингейл была, конечно, ярким образцом торжества силы воли, но путь Сикоул в каком-то смысле был даже более поразительным.

Дед Флоренс Найтингейл по матери сделал состояние на добыче свинца. Семья владела поместьем в Дербишире и замком Эмбли-Парк в Гемпшире в псевдотюдоровском стиле. Родители Флоренс ездили отдыхать за границу: во Флоренцию (где она и родилась в 1820-м) и в Париж, где она видела знаменитостей. Как только она достигла возраста, когда уже могла задумываться о будущем, Флоренс решила, что разочарует своих родителей.

Ей прочили нормальное будущее — выйти замуж за достойного молодого человека. А она об этом не помышляла. Она хотела стать медсестрой. Она тренировалась в этой профессии на сестре, на своих куклах, даже наложила шину на ручку одной из них.

Она взрослела, и это желание становилось сильнее. Она хотела, чтобы ее уважали за что-то полезное, за то, что она сделала. Она попыталась сбежать и стать медицинской сестрой в больнице Солсбери, но родители ей помешали. Она придумывала планы по созданию чего-то вроде протестантской сестринской общины — без обетов, для женщин, способных на сострадание. «Даже не думай», — сказала ее мать.

Сестрой в викторианском лексиконе была или няня Джульетты, сентиментальная, старая корова-кормилица, или диккенсовская миссис Гэмп, которая все время потягивает ликер и икает. Или это была девица, слишком добрая к пациентам-мужчинам. «Нет, — сказали мистер и миссис Найтингейл своей дочери, — сестринство — неподходящая деятельность для воспитанной молодой леди». «Как будто я хотела стать кухаркой», — жаловалась она.

Восемь лет она боролась с непониманием. Она просиживала над объемными отчетами медицинских комиссий, проглатывала статьи о санитарии. Будучи в Лондоне, она первым делом сбегала в школы для бедных и работные дома, впитывая атмосферу нужды и нищеты. Порой она с мамой и сестрой прогуливалась по какой-нибудь заграничной столице, а спустя минуту вдруг исчезала и выныривала в трущобах.

За ней волочился поэт и политик, щеголь в шейном платке — Ричард Монктон Милне, восхитительная партия. Она его отвергла, чем несказанно удручила мать. Не то чтобы Флоренс была неспособна к чувственным мечтаниям. «Во мне есть чувственное начало, требующее удовлетворения, и в жизни с этим человеком я могу найти это», — размышляла она. Но тут же приходила к выводу: «Во мне есть моральное, деятельное начало, требующее удовлетворения, и этого-то я в жизни с ним не найду».

В этом-то и трагедия жизни в Викторианскую эпоху — хотя, конечно, не слишком страшная трагедия, — что Флоренс Найтингейл, похоже, так и не удовлетворила «чувственное начало» своей натуры. У нее никогда не было сексуальных отношений с мужчиной.

Дело, наверное, не в том, что она была лесбиянкой, и не в том, что была непривлекательной (она внушала романтические чувства мужчинам, были разные привязанности, в том числе преданность великого директора Баллиол-колледжа в Оксфорде, Бенджамина Джоветта). А дело было в том, что любая такая связь в ее глазах вела к капитуляции, к подчинению, к потере той свободы, через которую она стремилась самовыразиться.

«Пригвоздить себя к моей сегодняшней жизни, продолжать и усугублять эту жизнь и добровольно лишить себя шанса прожить другую, полную и богатую, жизнь — это было бы самоубийством. Страшно, — писала она в своих пространных мемуарах, — что талантливая и энергичная девушка должна стоять перед таким выбором: либо исполнить свою мечту о профессии, либо выйти замуж за какого-нибудь болвана в бакенбардах с баранью отбивную».

«Мои теперешние мысли и чувства были со мной с шестилетнего возраста, — говорила она. — Профессия, специальность, полезное занятие, что-то, чтобы реализовать и применить все свои способности, — это всегда было очень важно для меня, я всегда к этому стремилась. Первая мысль, которую я помню, и окончательная — была о работе медсестры… Они испробовали все, чтобы сбить меня, — заграничные поездки, увещевания добрых друзей — все. Боже мой! Что со мной будет?»

Бог не замедлил с ответом. Однажды она путешествовала в Фивах, в Египте, и Всемогущий «позвал» ее. Тот, кому не довелось слышать зов Бога, может только гадать, каково это.

Может, это как обращение к народу какого-нибудь политика, вдруг прерывающее обычную трансляцию, а может быть, это буквально как звоночек в голове. Алло, это коммутатор? У меня Бог на линии. Вы примете вызов?

Как бы там ни было, Флоренс сказала: «Господь позвал меня утром и спросил, согласна ли я свершить благое дело ради него». С чугунной викторианской серьезностью она дала согласие. И уехала работать в больницу в Германию, а в 1853 году ее настойчивость была вознаграждена.

Она стала управляющей — суперинтендантом Института по уходу за больными дамами на Аппер-Харли-стрит. Мама плакала: «Мы утки, которые высидели дикого лебедя!» Мама ошибалась. По выражению Литтона Стрейчи, не лебедя высидела мама, а орла. Через год она расправила крылья и взлетела. Британия, может, и была величайшей империей в мире, но Лондон все равно не расслаблялся. Правительство было хронически озабочено намерениями России по отношению к Индии, и, когда между Россией и Турцией по поводу управления Святыми местами Иерусалима началась какая-то грызня, британский Лев решил, что это хороший повод проучить Медведя.

Но где это сделать? Обратились к картам. Гм… да-а… Велика Россия. В конце концов сражение завязалось в Крыму, большом полуострове в Черном море, и к сентябрю 1854 года британские войска спешили в Турцию.

А вскоре эти войска уже, к чертовой матери, подыхали от болезней, от холеры или малярии страдало 8 000 человек. Газета The Times опубликовала письмо с серьезной критикой организации медицинской помощи. И орлиный глаз засек цель..

Она написала письмо военному министру Сидни Херберту, предлагая свои услуги. Насколько Флоренс Найтингейл уже внедрилась в государственный истеблишмент, наглядно иллюстрирует тот факт, что Херберт и сам уже отправил ей письмо, предлагая «своему другу Флоренс» сделать именно это. Их письма разминулись в пути.

Она взяла с собой отряд из тридцати восьми медсестер, включая свою тетю Мэй, и вскоре они качались на волнах Босфора, глядя на огромные полуразваленные бараки на горе в Ускюдаре (Скутари), и обсуждали, какую из девиц назначить ответственной за помывку солдат.

Каким-то чудом — чудом под названием «газета» — эти события привлекли внимание пятидесятилетней толстушки, сидевшей на веранде своего отеля в Панаме. Несмотря на возраст (она была на пятнадцать лет старше, чем Найтингейл), полноту, цвет кожи, полное отсутствие каких-либо дипломов по специальности и нулевые знания о России, она чувствовала, что должна быть там. Она решила ехать в Англию, записаться добровольцем в медсестры и «пережить пафос, гордость и тяготы славной войны».

Мэри Джейн Сикоул родилась в 1805 году, в год Трафальгарской битвы, в Кингстоне, на Ямайке. Она была дочерью «докторши», то есть знахарки, и армейского офицера, шотландца по имени Грант. Поэтому она не была совсем черной и даже хвасталась, что она «хороших шотландских кровей», но выглядела как мулатка и никогда не отделяла себя от черных и прочих цветных людей и сочувствовала им.

Она говорила, что это именно смесь кровей дает ей природную живость и энергию, которые толкают ее в путь вокруг света в том возрасте, когда приличной женщине не полагается передвигаться без сопровождения. «Кое-кто называет меня настоящим Одиссеем в юбке», — хвасталась она.

В молодости она ездила в Британию, на Багамы, на Кубу и на Гаити. Она выскочила замуж за странного англичанина по имени Эдвин Горацио Гамильтон Нельсон, который якобы был незаконнорожденным отпрыском Горацио Нельсона и Эммы Гамильтон. Кем бы Эдвин ни был, он не мог похвастать таким здоровьем, как его жена, и умер в 1844 году. Девять лет их жизни в браке едва удостоились упоминания в ее автобиографии.

Мэри приходилось выкручиваться. Она была хорошим поваром, готовила карри, собирала гуавы и делала из них желе. Как и ее маму, местные называли Мэри «докторша», и она умела лечить жуткие тропические болезни. Она владела несколькими санаториями, из которых самый первый был в Кингстоне, где она и пережила «одну из страшнейших битв в жизни, когда отбила атаку назойливых претендентов на туфли покойного мистера Сикоула».

Существует акварельный портрет Мэри примерно 1850 года, и, хотя она немного полновата, видно, что она очень мила и у нее приятное и искреннее выражение лица. Когда ее первый отель сгорел, она построила другой, а потом уехала в Панаму, где открыла распутное заведение. Она ездила мыть золото. Она жарила и ела игуан. У нее были (может, и выдуманные) встречи с Лолой Монтес, известной секс-бомбой и авантюристкой.

За время своих похождений она все время выхаживала многочисленных больных, пораженных холерой. «Я использовала горчичные рвотные, теплые компрессы, горчичники на живот и на спину и хлористую ртуть — вначале обильно, а потом постепенно уменьшая дозы», — рассказывала она. Она гордилась явным успехом своих снадобий, но такой уж был у нее ненасытный ум, что она всегда готова была учиться.

В 1849 году в Панаме случилась ужасная эпидемия холеры, и, когда умер годовалый ребенок, которого она лечила, ее одолело любопытство. Она тайком отнесла его на берег реки, взяла скальпель и произвела вскрытие.

«Я не хотела бы подробно это описывать или представлять читателю результаты моей операции. Для меня они были новы и безусловно полезны, но это было то, что знает каждый медик». Она и сама переболела холерой, выжила и в 1852 году решила вернуться на Ямайку. Ее оптимизм и динамизм тем более поражают, что она была не просто женщиной, но черной женщиной и всю жизнь болезненно переживала проявления расизма.

В 1821 году вместе с юной подругой чуть темнее ее она отправилась в Лондон. Она писала, что их стали дразнить уличные сорванцы, а полиции, чтобы приструнить юных бестий, рядом не было — вот и «продвигались мы по улицам Лондона, обходя какие-то места, как по клеткам шахматной доски». Тем не менее через год она опять приехала в Лондон — продать партию солений из Вест-Индии.

Она всегда утверждала, что расовые предрассудки в Британии и в подметки не годятся тому, что творится в Америках. Однажды вечером перед возвращением на Ямайку она посетила благотворительный обед в честь Четвертого июля. Один американец поднялся и произнес речь — образец непробиваемой, непроходимой тупости. «Благослови Бог лучшую из когда-либо рожденных женщину-чернушечку. — Он был уверен, что произносит комплимент. — Я думаю, джентльмены, что вы, так же как я, огорчены, что она не совсем белая, но полагаю, что вы, как и я, рады, что она на много процентов светлее, чем совсем черная. И, пожалуйста, не забывайте, — продолжил этот кретин, думая, что говорит Мэри приятное, — что если бы мы могли хоть как-то отбелить ее, мы бы это сделали, чтобы она была принята в любом обществе, как она того заслуживает».

Может, он был пьян, может, все это происходило в одном из отелей Панамы, но Мэри не собиралась этого терпеть. Она ответила жестко. Она была бы счастлива иметь цвет кожи «такой же, как у любого ниггера», сказала она и призвала «полностью изменить американские нравы».

Эта «автобиография» излагается не слово в слово. Хотя в ней слышен истинный голос и характер Мэри Сикоул, нет сомнений, что ее рассказ очень существенно отредактировал некий «У. Дж. С.», литературный халтурщик, который «причесывал» его перед публикацией. Не забывайте, что цель издания книги, как и обеда для солдат в Королевских Суррейских садах, была финансовой. Она должна была вызвать восхищение и поддержку публики, которая могла уже и подзабыть о ее роли в Крыму. Поэтому невредно было напомнить ее британским читателям, какие они славные парни, лишенные всяких предрассудков, — в отличие от этих расистов рабовладельцев-янки.

Мэри льстила своей британской аудитории, но и искренне гордилась, что она британка. Она была верной дочерью империи и — как в Панаме, так и в Крыму — называла свое заведение «Британский отель».

Она говорила о своем врожденном стремлении лечить английских солдат и ухаживать за ними, но ее решение отдать свои силы на службу британской армии в Крыму основано на здоровой смеси патриотизма и деловой целесообразности.

Ответ ее горько разочаровал. Осенью 1854 года и Найтингейл, и Сикоул были в Лондоне. Найтингейл готовилась к отправке, ей было всего тридцать четыре, и она была суперинтендантом женского заведения по медпомощи и уходу английского главного госпиталя в Турции. Несмотря на решительные требования увеличить количество медсестер и на золотой дождь пожертвований публики на медицинский уход в Крыму, Мэри Сикоул получала отказ за отказом.

Она пошла в Военное министерство и тщетно пыталась попасть к Сидни Херберту — тому самому, который отправил в Крым Найтингейл. Несколько раз от нее отделывались молодые чиновники, которых явно забавляла ситуация, поэтому она обратилась в департамент главного квартирмейстера, где ее с вежливой улыбкой выслушал еще один человек, потом она направилась в медицинский департамент, а когда и там ничего не вышло, решила проситься непосредственно под начало Найтингейл.

Она стала осаждать Сидни Херберта, сидя в его приемной, куда входило и выходило бесчисленное количество людей, а адъютанты криво ухмылялись, глядя на эту «желтую женщину, которую ни под каким предлогом не отвадишь и грубостью не проймешь». После долгих попыток она оставила этот путь и отправилась с визитом к одной из спутниц Флоренс Найтингейл. «Она дала мне такой же ответ, а в глазах ее я прочитала, что, если бы вакансия и была, меня все равно не выбрали бы на это место».

Ни на что больше не рассчитывая, она пошла к управляющему Крымским фондом и просила просто отправить ее в один из военных лагерей. Она была уверена: окажись она там, на месте, что-нибудь обязательно подвернется. В Крымском фонде сказали «нет».

Никого не интересовали ни ее профессиональная квалификация, ни серьезный опыт лечения холеры. Она стояла в зимних сумерках, не в силах более бороться с отчаянием. «В душе поселились сомнения — в первый и, слава богу, последний раз. Может ли быть, что американские предрассудки относительно цвета моей кожи пустили корни и здесь? Эти леди шарахаются от моей помощи, потому что кровь у меня течет под кожей, которая чуть темнее, чем у них?»

«Я стояла на обезлюдевшей улице, по моим глупым щекам текли слезы — от обиды, что кто-то мог усомниться в моих мотивах, что судьба не дает мне шанса, о котором я мечтаю». Делать было нечего. Мэри Сикоул собрала в кулак все свое мужество — решила ехать самостоятельно.

Раз не получилось стать медсестрой у Найтингейл, она поедет маркитанткой — торговкой, продающей солдатам провизию. Она отправилась на корабле через Мальту в Константинополь, а по пути встретила какого-то доктора, который дал ей рекомендательное письмо для Найтингейл.

Сжимая в руке этот документ, она наняла шлюпку, чтобы добраться до казарм Селимийе, где располагался госпиталь. Море волновалось — было непросто садиться в лодку и выходить из нее. «Время и переживания придали мне дородные, округлые формы — на зависть многим угловатым женщинам-янки, — и мне не раз грозила перспектива проверить температуру воды в Босфоре».

Вскоре лодка подошла к берегу, где стояли мрачные казармы — здесь уже много месяцев работала Найтингейл, — и дородная карибская леди начала крутой подъем к воротам.

Когда Флоренс Найтингейл приехала в Скутари, она увидела ад на земле. Больше чем на шесть километров растянулись ряды коек, где лежали солдаты, изуродованные русскими ядрами, — лежали так тесно, что медсестры не могли пройти между ними. Место кишело крысами и прочими паразитами. Дощатый пол прогнил. У солдат не было элементарного — тазов, полотенец и мыла. А хуже всего было то, что в подвале госпиталя находились чаны с нечистотами и все это место так называемого лечения просто пропиталось жутким смрадом.

Призвав на помощь свои знания статистики и математики (которым отец обучил ее — назло матери), Найтингейл подсчитала, что если солдаты будут умирать в таком темпе, то скоро от армии ничего не останется. Не обращая внимания на протесты военврачей-сексистов, которые презрительно звали ее «эта птица», а ее назначение называли «шутовством», она добилась, чтобы солдатам выдавали газеты, хорошо проваренную пищу и зубные щетки.

«На кой солдату зубная щетка?» — говорил один из ее оппонентов. Найтингейл осадила его. Когда кто-то говорил, что чего-то сделать невозможно, она отвечала: «Это должно быть сделано». И, хотя она никогда не повышала голос, все, что она говорила, исполнялось.

Она заставила распахивать окна настежь и проветривать палаты, чтобы избавиться от смрада. Заставила починить канализацию. Она справилась с волокитой, из-за которой не поступали припасы. За все время существования госпиталя до ее приезда здесь постирали в общей сложности 7 (семь!) рубашек. Найтингейл устроила прачечную.

Было бы здорово взять и заявить, как Литтон Стрейчи, что смертность сразу резко упала — с 42 % до 2 %. Флоренс действительно до неузнаваемости изменила — к лучшему — условия в этом госпитале и, без сомнения, спасла много жизней, но она все еще не понимала, как не понимал и Эдвин Чедвик, прямой связи между гигиеной и здоровьем.

Эту связь вскрыл Джон Сноу в 1854 году, когда Флоренс как раз готовилась отправиться в войска. Он пришел к заключению, что возбудитель холеры находится в воде, но это открытие оценили не все и не сразу. Ужасно, но факт: за полгода после приезда Флоренс смертность даже выросла и госпиталь в Скутари стал самой производительной бойней в тамошних местах — в ее первую зиму здесь умерло 4077 человек.

Это был дом смерти. И вот сюда добралась темнокожая странница, твердо решившая попасть под крыло «ангела из Скутари».

Дверь со скрипом открылась, медсестра шепотом позволила ей войти. Да, у раненых солдат теперь были газеты и зубные щетки, может быть, они даже перестали ругаться в присутствии Найтингейл, но они все еще были в очень плохом состоянии. Настолько плохом, что Мэри Сикоул, по ее собственным словам, не смогла сдержать слез, когда стала обходить раненых.

Среди них были ветераны войн в Вест-Индии, они помнили ее и ее санаторий в Кингстоне. Один сержант-ирландец закричал: «Матушка Сикоул, Матушка Сикоул!», потянулся к ней дрожащими руками и тут же бессильно откинулся на подушку На его бритой голове зияла страшная рана. Мэри не хотела показаться навязчивой, но на нее никто не обращал внимания, и она начала понемногу ухаживать за ранеными: кому-то поправит сбившуюся повязку, другому ослабит тугой бинт.

А где найти Найтингейл? Она нашла наконец медсестру, которая согласилась прочесть письмо. «Миссис Сикоул, — сказала она, складывая документ, — какова цель вашего приезда сюда?» — «Понимаете, — сказала Мэри, — я хотела бы помочь». Произнося эти слова, она подразумевала, что согласна работать за хлеб и воду.

Но ее ждала очередная пощечина: «Персоналом госпиталя заведует лично мисс Найтингейл, но я не думаю, что какая-либо вакансия…»

Мэри перебила ее, чтобы не выслушивать отказ, и заявила, что через пару дней уезжает на фронт. Тогда медсестра, совсем озадаченная, оставила Мэри на госпитальной кухне и вышла. Через полчаса ее провели к самой Флоренс Найтингейл, «той англичанке, чье имя никогда не умрет, но будет музыкой звучать на устах британских солдат до самого смертного часа».

Мэри описывала худощавую женщину с бледным лицом, которая сидела, подперев щеку ладонью. Она смотрела внимательно, с интересом, чуть притопывая правой ногой — единственное, что выдавало ее нетерпение. «Что вы хотите, миссис Сикоул? Чем мы можем вам помочь? Если это в моей власти, я буду счастлива».

Что могла сказать Мэри? Ее просто не хотели видеть в госпитале. Она пробормотала что-то — что не хочет возвращаться в Константинополь ночью, про жуткие лодки.

Нельзя ли ей переночевать в госпитале? В итоге ей нашлось место в помещении, где жили прачки, а там за ее полное тело взялись вши. «Верьте моему слову, — шутила она в мемуарах. — Я просто уверена: вши — единственные трудолюбивые создания во всей Турции».

Она покинула империю Найтингейл, унося вошь в ухе да и почти во всех других местах. Вскоре она была уже за сотни километров от этого места, на причале знаменитой Балаклавы, как трудолюбивый шмель в своем ярко-желтом платье, ухаживая за изувеченными солдатами, которых грузили на корабли.

Инвалиды с обрубками конечностей радостно кричали (так она хвасталась) при одном только виде Старушки-Матушки Сикоул и с жаром клялись снова вернуться в строй. «За меня не бойсь, тетушка Сикоул, — говорил один из солдат с энтузиазмом клоуна из “Монти Пайтон”, — мне хватит и той ноги, что русские мне оставили. Вот скоро вернусь и снова им задам, не бойсь».

Через несколько недель она нашла площадку у холма возле Кадыкоя, примерно в трех километрах от Балаклавы, назвала это место Спринг-Хилл и, несмотря на наводнения, воровство и головотяпство турецких плотников, возвела очередной «Британский отель» — хибару в стиле Хита Робинсона — из кусков жести, старых ящиков и обломков корабельной обшивки, с большим британским флагом «Юнион Джек», реющим на крыше.

Внутри было уютно и тепло, и к Рождеству 1855 года про заведение Старушки Сикоул знал весь Крым. Там случались шумные вечеринки с поеданием сливового пудинга — под кларет и сидр с сахаром и специями. Ее рисовый пудинг так всем полюбился, что искалеченные солдаты ковыляли к ней за три версты со своих бивуаков, офицеры исхитрялись, чтобы заполучить горяченькие, только из печки, пироги. В свободное время — свободное от завоевывания неувядающей любви солдат своими блюдами и настойками — Мэри Сикоул проявляла мужество, какого от женщины никто не мог и ожидать.

Конечно же Флоренс Найтингейл — тоже женщина храбрая. Она все-таки приехала на фронт инспектировать госпиталя и целые дни проводила в седле. Часы напролет оставалась под сильным снегопадом, карабкалась по оврагам, добиралась до своего домика глубокой ночью и падала без чувств от усталости. Но по отчаянной бесшабашности Мэри Сикоул была вне конкуренции.

Мэри так жаждала острых ощущений и так презирала опасность, что то и дело оказывалась в зоне обстрела русских пушек — огромных корабельных орудий, вкопанных в землю и нацеленных на британские позиции. Ядра взрывали землю перед носом ее лошадки, и солдаты кричали: «Ложись, мамаша, ложись!»

Однажды снаряд просвистел совсем близко. Мэри бросилась на землю, да так неудачно, что вывихнула большой палец и навсегда осталась с этим уродством. Битва на Черной проходила у нее на глазах, и она прямо там, на месте обрабатывала раны французам, сардинцам и даже русским. Одного русского ранило в челюсть, и Сикоул инстинктивно засунула ему в рот палец, чтобы извлечь пулю, — и тут он сжал челюсти в смертельной агонии…

Лицо его медленно растянулось в улыбке, и, крепко сжимая перст Сикоул во рту, русский умер. А у нее до конца дней оставался шрам. Она первой из невоенных вошла в Севастополь после осады. Она была из тех, кто ищет в жизни адреналин, отличалась хитростью (однажды попыталась продать французам шелудивую лошадь, для чего замаскировала лишайные пятна мукой) и, похоже, очень успешно лечила людей.

Уж не знаю, какие секреты передала ей мама-«докторша» касательно горчичного рвотного зелья, но оно работало. Имеется куча свидетельств офицеров и солдат, которые в один голос утверждают, что она спасла их от брюшного тифа. «Она невероятно успешно лечит и выхаживает самых разнообразных больных», — говорил Уильям Г. Расселл, корреспондент газеты The Times, который так много сделал, чтобы открыть Мэри Сикоул широкой публике.

Ясное дело, к концу войны имя ее гремело — гремело почти так же, как имя Найтингейл. Незадолго до большого приема в Королевских Суррейских садах The Times сообщала, что в Королевском политехническом институте на Риджент-стрит продаются «замечательно правдоподобные портреты матери британской армии» по пять, по десять шиллингов и по два фунта. Мэри Сикоул прославилась не потому, что была милой эксцентричной особой, а благодаря ее вкладу в войну.

Британская служба медицинских сестер родилась среди ужасов Крымской войны, и, похоже, Сикоул и Найтингейл — хотя бы поначалу — обе ассоциировались с ее зарождением. Понятие сестринского ухода подразумевает систематическое внимание к симптомам эпидемических заболеваний, и сейчас это считается важнейшим элементом жизни города.

Триумф викторианского капитализма вызвал бешеный рост населения и, как следствие, — взрыв заболеваемости. Качественное мед обслуживание — вот оружие в борьбе с этим злом. В 1855 году Флоренс и Мэри сражались с инфекциями в армии, и в том же году лондонцы начинали борьбу с одним из самых ужасных источников заразы в городе.

Мясной рынок Смитфилд долго был бойней, где мешались навоз, запекшаяся кровь и рев забиваемых животных. По санитарно-гигиеническим соображениям его перенесли в Излингтон. В том же году парламент попытался прекратить эгоистические склоки между разными канализационными службами и учредил Лондонскую Комиссию Работ, что стало первой в новой истории попыткой создать в Лондоне центральную городскую службу — предтечу сегодняшнего Совета Большого Лондона.

К 1858 году река уже так смердела, что можно было сойти с ума. Парламентарии не могли больше этого выносить — вот они и поручили Джозефу Базалджетту создать огромную систему канализационных тоннелей, от которых город зависит и по сей день.

До лондонской власти наконец-то дошло. Если махнуть рукой на грязь и нужду, в которой живут бедняки, их болезни перекинутся на богатеньких. Начали избавляться от трущоб. В 1867 году доктор Барнардо создал прекрасное общественное движение за помощь детям Ист-Энда. В 1870-м Королевские фарфоровые мастерские Долтона выпустили фаянсовый унитаз, на котором были хорошо заметны загрязнения.

В разраставшихся таунхаусах, которые до сих пор любит и ценит средний класс Лондона, соотношение площади стен и остекления закрепили в законодательстве, основанном на понятиях о гигиене и вентиляции. В 1875 году был принят Акт о здоровье общества, который предписывал закладывать парки, чтобы кардинально улучшить заботу о здоровье населения.

Во имя здоровья человека внедрялись тысячи нововведений, но ни одно из них в подметки не годилось той простой мысли, которую продвигали Найтингейл и Сикоул: шансы выжить у заболевшего в сто раз выше, если ему доступен уход профессиональной медсестры. Прошло всего лет сорок после смерти Флоренс Найтингейл, и в Британии появилась Национальная служба здравоохранения, NHS, а ее главный принцип таков: каждый больной, как солдат Крымской войны, должен получить то медицинское обслуживание, в котором нуждается, а не только то, которое может оплатить.

Пожалуй, нет ничего удивительного, что к тому времени — середине XX века — Мэри Сикоул уже подзабыли. Сразу по окончании Крымской войны ее превозносили как прекрасную отважную старушенцию. Она ездила по воинским частям и наслаждалась овациями солдат, которые помнили ее. Она была принята в домах некоторых младших членов королевской семьи, а в одном из них служила личной массажисткой.

Однако со временем легенда о ней потускнела — все новости устаревают. Умерла она от «апоплексического удара» в возрасте как минимум семидесяти шести лет в Паддингтоне.

А вот лампа Флоренс Найтингейл горела все ярче и ярче, в глазах общества она продолжала неуклонно приближаться к статусу святой. Она удалилась на покой к себе в Мейфэр, где дожила до очень преклонных лет, терроризируя своих обожателей (особенно Сидни Герберта и поэта Артура Хью Клафа). Она издала энциклопедические тома о медобслуживании и уходе, добилась введения должности медсестры при работных домах — почему и считается прародительницей Национальной службы здравоохранения — и разработала санитарные нормы для больниц.

Мэри Сикоул не может похвастать таким теоретическим подходом и амбициями. Она была небогата, не имела связей в высшем обществе. Она не изучала статистику. Все это как-то объясняет ее относительное забвение, но не может оправдать один поразительный факт — один пробел в послевоенных чествованиях Мэри Сикоул.

Взносы в фонд Сикоул делал принц Уэльский (25 фунтов) и его брат, герцог Эдинбургский (15 фунтов). Но она так и не была удостоена высочайшего признания, которого удостоились многие другие. Она так и не была приглашена на прием к королеве.

Трогательная церемония вручения медали для Мэри Сикоул так и не состоялась. Не может быть и речи о том, что помешали расовые предрассудки, — нет, кому угодно, но не королеве Виктории. В своей книге Хелен Раппапорт убедительно показывает, что королева совершенно не различала цвета кожи. Она принимала и награждала людей всех рас со всей империи. В ее письмах и дневниках, которых не сосчитать, упоминаются Джошиа Хенсон, миссис Рикс, Сара Форбс Бонетта, Дулип Сингх и принц Алемайеху — всех их королева приняла.

При той славе и любви публики, которой пользовалась Мэри Сикоул, при поддержке некоторых членов королевской семьи — ее не удостоили аудиенции, и это очень странно. Кто-то, должно быть, отравил отношение к ней королевы, и этим кем-то (так говорит Раппапорт) была конечно же Флоренс Найтингейл.

По возвращении из Крыма «леди с лампой», как называли Найтингейл, сразу же вызвали в замок Балморал, летнюю резиденцию королевы. Последовал ряд обедов, на которых ее величество расспрашивала про войну и тяготы медсестринского труда. В какой-то момент этих бесед королева, должно быть, спросила о Мэри Сикоул, и, похоже, Флоренс отозвалась о ней плохо.

Существует письмо Найтингейл шурину, члену парламента от либеральной партии сэру Гарри Верни. Вверху его стоит пометка «по прочтении сжечь», которая позволяет предположить, что прочие подобные комментарии были уничтожены. Сикоул была «очень добра к солдатам, — писала Флоренс, — и делала доброе дело». Но была одна проблема — алкоголь. Мэри «поила многих», и хотя Флоренс не отважилась утверждать, что «Британский отель» Сикоул был «нехорошим заведением», он, по ее словам, «недалеко от этого ушел». И затем она вколотила последний гвоздь: «Любой, кто возьмет на работу миссис Сикоул, найдет с ней много доброты — но и много пьянства и неподобающего поведения».

Мы уже никогда не сможем этого доказать, но такое подозрение существует: беднягу Мэри Сикоул лишили этой высшей почести — аудиенции ее величества, каких-то теплых слов, эмалированной железной безделушки, приколотой на ее пышную грудь, — потому что ее исподтишка оговорила Флоренс Найтингейл.

Что с того, что у нее солдаты напивались ее «фирменным» кларетом с пряностями? Что с того, что в «Британском отеле» ей помогала ее миловидная незаконная дочь? Что с того, что некоторые французские офицеры, напиваясь до чертиков, приставали и пытались ущипнуть за задницу?

Мэри была энергичной, предприимчивой женщиной и принесла столько добра сотням раненых солдат. И все-таки я думаю, что можно простить Флоренс Найтингейл, если, конечно, она действительно виновата в том, в чем ее обвиняют. С невероятной верой в себя, свойственной величайшим представителям Викторианской эпохи, она стремилась изменить мир. Она хотела радикально изменить взгляд людей на мед обслуживание и на женщин, и прежде всего добиться серьезного отношения и к женщинам, и к профессии медсестры.

Дело не в том, что она так уж хотела быть самой-самой или единственной «матерью британской армии» (хотя, наверное, не без этого). И дело не в том, что сама она терпеть не могла алкоголя и секса (хотя это могло повлиять на ее отношение к Мэри).

Алкогольные и прочие шалости Мэри Сикоул бесили Флоренс потому, что принижали высокую цель, к которой она стремилась. Кто хочет, может убедиться, что на самом-то деле она восхищалась своей бойкой черной коллегой: есть данные, что Найтингейл довольно щедро жертвовала в фонд Сикоул, но… анонимно. Внешние приличия в те времена много значили.

А сегодня почитатели Мэри Сикоул предлагают воздвигнуть в ее честь памятник на территории больницы Св. Фомы — той самой, где Найтингейл организовала свою первую школу медсестер.

Большинство же лондонцев относились к алкоголю в духе Сикоул. Конечно, по количеству пабов на душу населения столица не могла тягаться с Бирмингемом или Манчестером, пьяными вдрызг, но все равно, стоило пройтись по Уайтчепел-роуд — и сразу встретишь штук сорок пять пивных, по одной на каждом углу Хотя в паб ходили не только затем, чтобы пропустить рюмашку (или кружку).

Туда шли за медицинским советом, за кредитом, в поисках работы, удачных сделок, заниматься профсоюзной агитацией, устраивать политические дебаты, а также за проститутками, за сплетнями, за теплом, едой и выпивкой. Туда же отправлялись за газетами, которые тогда читали везде и в огромных количествах. Их читали в автобусах и в необычном новом метрополитене, во время дешевого завтрака за два пенни в кофейнях и столовых, которые росли как грибы по всему городу. Лондонская пресса сыграла славную роль в волнениях XVIII века, публикуя такие грубые и грязные порнокарикатуры, какие сегодня никто ни за что не напечатает.

Но во второй половине XIX века большинство лондонских газет, честно говоря, стали посерьезнее. У. Г. Расселл и газета The Times немало сделали, чтобы раскрутить скандал из-за жутких условий в госпитале Скутари — что и принесло Флоренс Найтингейл общенациональную славу. Но в целом пресса преисполнилась викторианского достоинства и деловитости.

Чтобы снова оживить лондонскую журналистику, пришлось немало попотеть, и был один человек, который потрудился как никто другой. Это был пионер разоблачительной журналистики — беспринципной и циничной, — которая и сегодня, несмотря на угрозы политиков, жива в Лондоне. Это он первым в мире придумал такую форму: большое скандальное расследование на страницах таблоида, то есть желтой газетенки — броские заголовки, сомнительные цитаты, репортеры, выдающие себя за другого, и все такое. А по завершении — дружные всенародные охи-ахи по поводу журналистской «этики».

Чу! Я в болезни бреде

Вдруг вижу с лампой леди.

Она сквозь мрак проходит,

Своих больных обходит.

Генри У. Лонгфелло, «Святая Филомена»

ДЖОЗЕФ БАЗАЛДЖЕТТ… И КАНАЛИЗАЦИЯ

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Приключения и героизм Мэри Рид

Приключения и героизм Мэри Рид Мы хотим теперь привлечь внимание читателя к истории двух женщин-пираток. Эта история примечательна тем необычным обстоятельством, что две представительницы слабого пола вели порочную жизнь и в то же самое время проявили необыкновенную,

«Мэри Селест»

«Мэри Селест» «Мэри Селест», бригантина длиной 103 фута и водоизмещением 282 тонны, была обнаружена в 800 километрах к западу от Гибралтара 4 декабря 1872 года грузовым судном «Деи Гратиа». «Мэри Селест» под командованием капитана Бриггса вышла из Нью— Йорка 7 ноября

«Джон энд Мэри»

«Джон энд Мэри» В 50 милях к югу от Бермудских островов греческая шхуна «Эмбиркос» обнаружила двухмачтовое судно «Джон энд Мэри». Судно оказалось брошенным, экипаж его загадочным образом

Мэри Рид

Мэри Рид Мэри Рид с детства была вынуждена изображать мальчика. Ее мать, вдова, переодевала незаконнорожденную девочку в одежду рано умершего сына, чтобы избежать подозрений богатой свекрови.В пятнадцать лет Мэри уехала во Фландрию, где (все так же переодетая в мужчину,

Сестрам милосердия – медали имени Флоренс Найтингеил

Сестрам милосердия – медали имени Флоренс Найтингеил В июле 1859 года швейцарский врач А. Дюнан присутствовал на поле сражения при селении Сольферино в Ломбардии. Он был человеком добрым и сентиментальным, и потому мучения раненых вызвали в нем горячее желание помочь

Мэри Рид (Mary Read)

Мэри Рид (Mary Read) (ок. 1685–1721), АнглияПарадокс заключается в следующем: единственное, что нам реально известно о Мэри Рид, так это то, что в 1720 году она на пару со своей подругой Энн Бонни пиратствовала в Карибском море. Когда королевские корабли захватили судно пирата Джэка

НАЙТИНГЕЙЛ ФЛОРЕНС

НАЙТИНГЕЙЛ ФЛОРЕНС (род. в 1820 г. – ум. в 1910 г.) Сестра милосердия, основоположница сестринского дела, общественный деятель Великобритании, автор ряда работ, посвященных медицине («Заметки по уходу за больными», «Заметки о госпиталях» и др.). Флоренс Найтингейл родилась 12

ШЕЛЛИ МЭРИ

ШЕЛЛИ МЭРИ (род. в 1797 г. – ум. в 1851 г.) Английская писательница, литературный критик, ярая республиканка по убеждению. Считается первой женщиной-автором научно-фантастического романа. Чувство страха присуще каждому человеку с раннего детства. Но если поначалу истории

СЕСТРАМ МИЛОСЕРДИЯ — МЕДАЛИ ИМЕНИ ФЛОРЕНС НАЙТИНГЕЙЛ

СЕСТРАМ МИЛОСЕРДИЯ — МЕДАЛИ ИМЕНИ ФЛОРЕНС НАЙТИНГЕЙЛ В июле 1859 года швейцарский врач А. Дюнан присутствовал на поле сражения при селении Сольферино в Ломбардии. Он был человеком добрым и сентиментальным, и потому мучения раненых вызвали в нем горячее желание помочь

Юность Мэри Годвин

Юность Мэри Годвин После трагической смерти жены Годвин стал отцом не только для Мэри-младшей, но и для маленькой Франсез Имлей. Через четыре года он снова женился – на не слишком образованной, но хозяйственной миссис Клермон – вдове с двумя детьми, которая, по словам

Мэри Шелли

Мэри Шелли 30 декабря 1816 г. Мэри и Перси Шелли обвенчались в церкви святой Милдред на Бред-стрит. Это было нерадостное венчание. Гарриет, бывшая жена Шелли, покончила с собой. Шелли пытался получить опеку над детьми – дочерью Ианте и сыном Чарльзом, и его адвокаты

Мэри Пикфорд Настоящее имя — Глэдис Мэри Смит. (род. 9.04.1893 г. — ум. 29.05.1979 г.)

Мэри Пикфорд Настоящее имя — Глэдис Мэри Смит. (род. 9.04.1893 г. — ум. 29.05.1979 г.) Знаменитая американская актриса театра и кино, ирландка по происхождению. Исполнительница ролей девочек-подростков в мелодраматических и трагикомических фильмах.Обладательница приза «Оскар»

Флоренс Найтингейл – первая медицинская сестра

Флоренс Найтингейл – первая медицинская сестра Благодаря этой отчаянной аристократке изменилось отношение не только к сиделкам, благодаря ей родилась новая профессия – медицинская сестра.В 1818 году 24-летний Уильям Найтингейл, выпускник Кембриджского университета,

Найтингейл Флоренс (род. в 1820 г. – ум. в 1910 г.)

Найтингейл Флоренс (род. в 1820 г. – ум. в 1910 г.) Сестра милосердия, основоположница сестринского дела, общественный деятель Великобритании, автор ряда работ, посвященных медицине («Заметки по уходу за больными», «Заметки о госпиталях» и др.).Флоренс Найтингейл родилась 12