Глава третья Горнило импрессионизма

Глава третья

Горнило импрессионизма

Как для начинающих художников, страстно возжелавших порвать с рутиной, так и для тех, кто придерживался традиционной точки зрения, непременным атрибутом карьеры оставалась Школа изящных искусств. Для одних это была всего лишь передышка на пути становления личности, для других — тихая гавань, где можно было спокойно прозябать.

Многие будущие импрессионисты были вынуждены, кто с большей, кто с меньшей охотой, провести некоторое время в Школе. Одни, подобно Дега и Моне, там не задержались, другие спаслись бегством в частные мастерские, где порядки были не так строги и где преподавали те же профессора с улицы Бонапарта.

При Наполеоне III Школа изящных искусств еще не походила на то четко организованное учреждение со своей иерархией, профессурой, привратниками, четвертными и годовыми экзаменами, каким она стала во времена Третьей республики и просуществовала вплоть до мая 1968 года.[38] В ту эпоху в Школе еще можно было не только учиться, но и валять дурака. Курс обучения был на удивление краток: он ограничивался академическими правилами, предписывавшими творить прекрасное по определенным, неизменным рецептам. Большую часть времени ученики были вынуждены заниматься самостоятельно, прилежно копируя картины великих мастеров в галереях Лувра. Сейчас трудно себе представить, сколько профессиональных копиистов и их учеников потоком хлынуло в залы музеев… Другим видом обучения можно считать работу художников во всевозможных частных мастерских, открытых в Париже разными профессорами. Прилежные ученики, конечно, предпочитали делать карьеру обычным путем, занимаясь в мастерской какой-нибудь знаменитости, имеющей возможность в дальнейшем оказать столь необходимую во время конкурса протекцию.

Жизнь в мастерской

Джордж Мур, не засидевшийся в Школе изящных искусств, рассказывает, что натурщики работали в ее мастерских всего лишь три недели в месяц. В течение двух первых недель месяца позировали мужчины, в третью — женщины. В остальное время ученики писали гипсовые муляжи, зарисовывая вечную гримасу Вольтера или букли Марии Антуанетты. Ренуар вспоминает еще о вечерних уроках анатомии, для которых находившаяся по соседству Медицинская академия любезно предоставляла трупы.

Здесь царили суровые нравы и грубость, манера общения напоминала скорее армейскую, нежели артистическую. Многие начинающие художники испытывали шок при первом столкновении с порядками Школы. Так, у Рафаэлли, ученика Жерома, обучавшегося здесь с 1862 по 1863 год, от пребывания в этом высшем учебном заведении остались лишь неприятные воспоминания и стойкое чувство отвращения. «Несчастные юноши, в большинстве своем грубые и вульгарные, ради забавы самозабвенно изобретали всяческие пакости, — пишет он. — Распевали глупые, непристойные песенки, устраивали постыдные маскарады… И эти молодые люди, готовившие себя к поприщу художников, никогда не спорили об искусстве, их не волновали высокие идеи, от них нельзя было услышать благородных речей. Нет, изо дня в день — лишь непристойности и всяческая грязь». А ведь Рафаэлли, весельчак и забавник, художник печальных парижских окраин и пустырей, тихоней вовсе не был…

Атмосфера, сохраняемая якобы во имя продолжения традиций, порождала особое явление: вечных студентов, не способных выбраться из этого гнезда порока (а ведь кое-кому было уже больше тридцати пяти). «Их нетрудно было узнать, им постоянно не везло, в больнице, в мансарде, на речке или в морге — вы встречали их везде, и, что хуже всего, — даже с чемоданчиком коммивояжера на дороге, а также за конторкой в отцовской конторе. Безответственные юнцы, богомазы, они смеялись, шутили и откалывали номера. Эти короли безрассудства, остряки, тираны или жертвы насмешек., были работягами и лентяями, добряками и злюками, чистоплюями и грязнулями (последние встречались гораздо чаще) — и при этом все они были более или менее воодушевлены неким корпоративным духом…» — писал Жорж дю Морье. На свет они не произвели ничего, кроме обыкновенной мазни, которую они сами же безрассудно восхваляли. Братья Гонкуры точно и беспощадно описали царившие в Школе нравы в романе «Манетта Саломон».

Виалле-ле-Дюк против Школы

Если кое-кто из профессоров Школы — например Кутюр, Жером и Синьоль — ярые противники независимой молодежи, одобряли и поддерживали нелепые и унизительные обычаи, некоторые из них все же протестовали против позорных нравов академических мастерских. Протестовал даже профессор Лекок де Буабодран, дававший уроки Фантен-Латуру, Уистлеру и Шере, нонконформист, призывавший своих учеников работать не в мастерской, а на улице; с ним заодно выступил и Виолле-ле-Дюк, реставратор, прославившийся на восстановлении соборов. Он высказывался, пожалуй, резче всех. В 1862 году Виолле-ле-Дюк дал полное черного юмора описание положения ученика, обучавшегося по академической системе: «Молодой человек имеет склонности к рисованию или скульптуре… Прежде всего он должен преодолеть сопротивление родителей, которые предпочли бы видеть свое дитя учеником Центральной школы гражданских инженеров или приказчиком. Его способности вызывают у всех сомнение, так что желательно иметь подтверждение того, что таковые имеются. И если первые же попытки не увенчаются хоть незначительным успехом, значит, он или лентяй, или ошибся в выборе пути — и его тут же лишают пенсиона! Таким образом, нужно любой ценой добиться успеха. Начинающий живописец поступает в Школу, получает медаль… но какой ценой? При условии, что он будет строго и неуклонно следовать установлениям, навязываемым ему преподавательским корпусом, покорно следовать проторенной дорогой, держать в голове только те идеи, которые приветствуются профессорами, и самое главное — не иметь своих собственных… Заметим также, что среди учащейся молодежи куда больше посредственностей, нежели талантов, большинство принимают сторону рутинеров, и нет предела насмешкам над теми, кто решился продемонстрировать свою непохожесть на других. Возможно ли, чтобы юноша, не придерживающийся накатанной колеи и золотой середины, презираемый учителями, преследуемый насмешками товарищей и угрозами родителей, был достаточно силен, уверен в себе и полон мужества, чтобы сбросить ярмо, пышно именуемое «классическим образованием», и, освободившись, идти своим путем?»

Виолле-ле-Дюк довольно точно обрисовал сложности, которые пришлось преодолевать молодым независимым художникам, спустя двенадцать лет ставшим импрессионистами.

Частные мастерские

Большинство преподавателей, и уж во всяком случае наиболее известные из них, открывали мастерские вне Школы изящных искусств, в которых готовили молодых художников к вступительным экзаменам, что обеспечивало им стабильный источник доходов. Назовем несколько имен: Кутюр, Глейр, Жером, Бонна — именно через их руки прошли большинство импрессионистов. Чтобы доставить удовольствие родителям, Мане выбрал мастерскую Кутюра, написавшего знаменитых «Римлян времен упадка»,[39] чем-то напоминавших участников маскарада в античных костюмах. Безумно тщеславный и высокомерный, Тома Кутюр был типичным дельцом от искусства, преуспевающим, почитаемым, удостоенным многих наград, восхваляемым… но даже этого ему было недостаточно. Всех современных ему художников он объявил пачкунами, Делакруа обвинял в плагиате и считал чудовищем, а Энгра презирал и причислял к романтическому течению. В войне против Курбе он не брезговал никакими низостями и не постеснялся исполнить карикатуру, названную им «Реалист», изобразив художника сидящим на античном бюсте и пишущим свиную голову. Стоящие рядом откупоренная бутылка и стакан грубо намекали на источник вдохновения. Опубликовавшая эту гнусную картинку «Иллюстрасьон» писала: «Можно ли представить себе что-нибудь более остроумное, более кутюровское, если можно так сказать? Кутюр — воинствующий художник, не пренебрегающий карикатурой для передачи идеи… В этой картине он мстит за все страдания, перенесенные им от нашествия грубого, агрессивного реализма».

Девизом Кутюра были «Идеал и безличие», и он употребил все свои силы, чтобы вдолбить эти принципы многочисленным ученикам, от которых требовал умения исполнить аккуратный и непременно изящный рисунок. Однажды он вдруг закрыл мастерскую и решил держаться в стороне от художественной жизни. С этого момента Кутюр перестал выставляться и жил, довольствуясь тем, что время от времени продавал картины американцам, влюбленным в автора «Римлян времен упадка». Дабы скоротать образовавшееся у него свободное время, он начал писать злобные статьи, в которых разносил в пух и прах всех более или менее значительных художников своего времени. Несмотря на многочисленных поклонников, чуть ли не молившихся на него, он ушел из жизни в 1879 году всеми забытый.

По странному стечению обстоятельств, Мане легко удалось найти общий язык со знаменитым мэтром: Кутюр был довольно прост в общении и не смотрел на молодежь с презрением, подобно другим маститым художникам. В течение десяти лет Мане оставался в его мастерской и не думал поступать в Школу изящных искусств.

Впрочем, нелегко приходилось и Кутюру, чей ученик отрицал все то, на чем зиждилось академическое образование. Они спорили чуть не до драки, но потом мирились. Даже когда Мане в шутку заставил натурщика позировать вместо тоги в городском костюме, Кутюр ограничился лишь ироничным замечанием: «Вы навсегда останетесь лишь Домье своего времени». Мане, восхищавшийся полотнами Домье, был крайне польщен.

Подобно многим посредственным художникам, Кутюр был прекрасным преподавателем и давал своему ученику весьма дельные советы. Именно он отправил Мане в Лувр для изучения мастеров венецианской школы. Кутюр понимал, что юный спорщик сможет почерпнуть у великих венецианцев немало ценных сведений.

Дега в стороне от Школы

А вот Дега как художник сформировался самостоятельно. В Школе он провел лишь несколько месяцев и покинул ее, разочаровавшись в косной методике обучения, основанной на идеализации форм.

Провал в конкурсе на Римскую[40] премию напрочь отбил у Дега тягу к академическому образованию. Однако от пребывания на улице Бонапарта у него осталась дружба с Бонна и Эли Делоне, связывавшая их до конца жизни. Вспомним еще об одном друге художника, виконте Лепике, которого Дега изобразил переходящим площадь Согласия в сопровождении дочерей и левреток.[41] Этот представитель высшего света был вдобавок ко всему еще и художником, гравером, археологом и даже заводчиком собак!

Решив работать самостоятельно, Дега расстался со Школой и отправился в Италию, где без устали изучал живопись итальянских мастеров. Рождение его неповторимой манеры — а ему было тогда лишь двадцать лет — следует, очевидно, приписать изучению фресок Кватроченто. При этом Дега вел жизнь аристократа: он часто сопровождал свою тетю, герцогиню Морбилли, в театр Сан-Карло в Неаполе, а также бывал на приемах у другой тетушки, проживавшей во Флоренции, — баронессы Беллели. Все более совершенствуясь как художник, он в то же время приобретал тот светский лоск, который сохранил на всю жизнь.

Клод Моне, едва поступив в Школу, вскоре тоже оставил ее и даже не стал записываться ни в одну из частных мастерских; он считал, что ему довольно тех знаний, которые он приобрел на берегах Сены, в Гавре и Онфлере у Будена. А вот Ренуар, не задержавшись у грозного Синьоля, выставившего юношу за дверь и посчитавшего его живопись излишне реалистичной, решил подготовиться к вступительным экзаменам у Глейра. В апреле 1862 года он был зачислен в Школу изящных искусств, но не прекращал посещать его мастерскую вплоть до апреля Шббгода.

Мастерская Глейра

Около тридцати учеников одновременно занимались в мастерской Глейра, готовясь к вступительным экзаменам. Они прозвали Глейра слизняком, по сходству звучания слов «глейр» и «глер» (то есть слизь, мокрота). Глейр был швейцарцем из кантона Во, автором довольно известного раннесимволистского полотна «Вечер, или Потерянные иллюзии», помпьеристом-соглашателем и любимой мишенью художников-острословов. Благодаря своему благодушию он прослыл либералом, и потому к нему тянулась вся обожавшая независимость молодежь. Его учениками какое-то время были Ренуар, Моне, Базиль, Сислей и Франк-Лами. А до них он делился своими бесценными познаниями — что, конечно, слишком сильно сказано, ибо профессор говорил с большим трудом, — перед Поставом Моро и Пюви де Шаванном. Рассказывая своему сыну Жану о том времени, Ренуар подробно описал жизнь, которую они вели в мастерской.

Он рассказывал, что Глейр, помня о собственной нищенской юности, не брал денег за уроки. Ученики лишь скидывались по 15 франков на выпивку, еще 30 франков вносили в общую казну, а 30 уплачивали за три месяца вперед за наем помещения и 10 франков в месяц платили натурщикам. Мастерская на улице Нотр-Дам-де-Шан открывалась в восемь утра и закрывалась поздним вечером. В полдень устраивался небольшой перерыв, чтобы дать ученикам возможность передохнуть и пообедать. За 0,75 франка можно было получить миску бульона с сухарями и котлету.

Шутки в мастерской

Два раза в неделю в мастерской появлялся Глейр — посмотреть работы и сделать поправки. Требования его были просты: рисовать и еще раз рисовать. Питая неприязнь к цвету, Глейр позволял ученикам браться за кисть лишь после долгих месяцев работы с живой натурой. Ренуар вспоминал об огромной, почти лишенной мебели комнате, битком набитой молодыми художниками, склонившимися над мольбертами. Свет, падавший из находившегося, по всем правилам, в северной стороне застекленного проема, окрашивал натурщика в сероватые тона. Чтобы не отпугивать дам, папаша Глейр заставлял натурщиков надевать кальсоны. В классе занимались три девушки, одна из них была англичанка, миниатюрная веснушчатая толстушка. Каждый раз она настаивала, чтобы натурщик снял свои «трусики». Глейр, здоровенный швейцарец, бородатый женоненавистник, каждый раз ему это запрещал. Англичанка решила поговорить с Глейром с глазу на глаз. Остальные ученики твердили, что догадываются, о чем шел разговор и что именно сказала девица. Это выглядело примерно так: «Мистер Глейр, я уже разбираться в таких вещах, у меня есть лубофник». Ответ Глейра, говорившего с чудовищным акцентом, должно быть, звучал примерно так — «Я торошу сфоими клиентами из Сен-Жерменского претместья». Кстати, Ренуар ошибался, принимая водуазский акцент Глейра за «тевтонский», и уж конечно ни один водуазец не говорил на таком почти водевильном, ужасном диалекте, каким нам его представил Ренуар, но Жан Ренуар из почтительности не решился что-либо менять в рассказе отца.

Учитель исправляет ошибки

В одно время с Ренуаром в мастерской Глейра работали Базиль, Сислей и Моне, ослеплявший своих товарищей белизной кружевных манжет. Моне не испытывал симпатии к создателю «Утраченных иллюзий» и описал случай, подвигнувший его покинуть мастерскую Глейра: «Он внушительно расположился на стуле и стал внимательно рассматривать холст. Как сейчас вижу: вот он повернулся ко мне, с удовлетворением кивнул массивной головой, и я словно слышу его голос; улыбаясь, он произносит: «Неплохо, совсем неплохо поработали, но вы слишком точно воспроизводите модель. Перед вами коренастый человек с неимоверно большими ступнями: вы изображаете их такими, какими видите. Это выглядит уродливо. Изображая человека, юноша, нужно помнить об античных образцах. Природа, мой друг, хороша лишь как объект изучения, сама по себе она безынтересна»».

Моне не был готов слепо следовать академическим принципам «условного идеала» и довольно скоро предложил друзьям бежать из мастерской. Время было подходящее: как раз наступили пасхальные каникулы, и группа молодых художников отправилась в Барбизон, чтобы разыскать товарищей, работавших на пленэре. Смешно сказать, но именно Глейр посоветовал им отправиться в Фонтенбло, чтобы работать на натуре.

Базиль и Ренуар не разделяли столь непримиримое отношение своего друга к Глейру, хотя и последовали за Моне в Барбизон (точнее сказать, в Шайиан-Бьер), но после каникул вернулись в мастерскую. Много лет спустя Ренуар заметил, что если Глейр ничему и не научил будущих импрессионистов, то он по крайней мере не мешал им. И все же именно ему импрессионисты обязаны своим умением рисовать и знанием технических приемов.

Праздники в мастерской

Жизнь в мастерской была довольно веселой, но здесь не было грубостей, привычных для Школы изящных искусств. Очень часто устраивались балы, костюмированные праздники и театральные представления; даже маститые художники из Школы не брезговали их посещением. В 1861 году Базиль сыграл небольшую роль в «Нельской башне», позднее Бодлер, Дюранти и Шанфлери присутствовали на постановке «Макбета» учениками мастерской.

Ученики любили подшучивать над Глейром. Ренуар вспоминал о шумном появлении в мастерской голландского посла с супругой и дочерью. Послу хотелось, чтобы его дочь прошла здесь курс рисунка. Предупрежденные о визите ученики обвешали стены мастерской анатомическими схемами с сильно увеличенным изображением мужских достоинств. Страшно смутившись, Глейр, прижимаясь к стенке, своей широкой спиной пытался заслонить неприличные рисунки, чтобы те не попались на глаза гостям…

В мастерской, сверх того, каждый месяц устраивались балы, зимой ученики и натурщицы рядились в экстравагантнейшее тряпье и с дьявольским усердием до утра отплясывали польку, галоп и кадриль. В ясные дни устраивались загородные пикники. Дружно собирались и, прихватив натурщиц, на поезде отправлялись в какой-нибудь пригород, двигаясь по маршруту Париж — Сен-Жермен и останавливаясь на берегу Сены. Пирушку в трактире оплачивали из общей казны, потом устраивали прогулку на лодке, смеялись и безудержно резвились. Гонкуры рассказывают, что подобные вылазки часто заканчивались потасовками с местными жителями.

Бизутаж[42]

Конечно, в мастерской Глейра не устраивали постыдного обряда бизутажа, ставшего позорной язвой мастерских Школы изящных искусств. Подобные эпизоды, омерзительные и жестокие, свидетельствовавшие о существовании коллективного садизма, изобличены Рафаэлли и Виолле-ле-Дюком. Самым добродушным из обрядов, сопровождавших вступление новичка в ряды учеников, было «поглаживание против шерсти», имевшее целью унизить жертву и заключавшееся в подробном изучении и осмеянии всех ее анатомических особенностей. Затем новичка «метили», покрывая ему яички киноварью или ультрамарином. В конце обряда «посвященный» оплачивал выпивку, на этом процедура завершалась, он был принят, и ему оставалось только дождаться прихода в мастерскую нового ученика, чтобы выместить на нем свое унижение. Через это нужно было пройти обязательно, и уклониться от чудовищного обряда не мог никто (даже Курбе в свое время пришлось пойти на поводу у вольной мастерской).

Молодые художники, обучавшиеся у Кутюра и испытывавшие отвращение к навязываемому им мэтром академическому образованию, попросили Курбе открыть для них мастерскую. Не питая никаких иллюзий на свой счет, Курбе тем не менее дал согласие и открыл мастерскую на улице Нотр-Дам-де-Шан. Он решил работать вопреки правилам, принятым в Школе изящных искусств, и отказался вносить исправления в работы учеников, а просто работал рядом с ними. Таким образом, процесс обучения ограничивался беседами об искусстве. Курбе отказался от гипсов и классических натурщиков и предложил своим ученикам писать рабочих и крестьян, лошадей и прочих животных. Но подобная система обучения оказалась слишком революционной, и по истечении всего лишь четырех месяцев Курбе пришлось закрыть мастерскую. В результате подобного обучения воспитанники Курбе рисковали оказаться «вне закона», а ни убежденностью, ни темпераментом будущих импрессионистов они вовсе не обладали.

Академия Сюиса

Парижские художественные академии, они же частные мастерские, и по укладу мало чем отличались от мастерской Курбе. В них царила свобода, и их руководители мало считались с указаниями маститых профессоров из Школы изящных искусств; ни в Академии Жулиана, ни в Академии Сюиса не было вступительных экзаменов, ученические работы не правились, профессора не предлагали готовых рецептов для создания шедевров.

Папаша Сюис, давший свое имя основанной им академии, когда-то обучался мастерству у самого Давида. Обладая средними способностями и не имея заказов, он решил открыть мастерскую в доме на набережной Орфевр, в квартале Ситэ. Название «академия» было, конечно, слишком громким для обычной просторной комнаты, размещавшейся в третьем этаже дома, основным арендатором коего числился дантист Сабра, «народный лекарь», как он себя называл (очевидно, за то, что вырывал зубы по 20 су[43] за штуку). Стены серого цвета на высоте человеческого роста были испещрены пятнами краски, рисунками и шаржами. В центре, у перегородки, размещалось небольшое возвышение для натурщиков, а свешивавшаяся с потолка железная перекладина и веревка служили им опорой, если моделям приходилось принимать сложные и утомительные позы. Вдоль стен тянулись полки с многочисленными гипсовыми муляжами. Ученики располагались вокруг помоста в три ряда, причем чем дальше от центра находились стулья, тем они были выше.

Папаша Сюис не отличался жадностью, плата за обучение составляла 40 франков в месяц. Уплатив эту мизерную сумму, ученики могли каждый день (кроме воскресенья) работать в мастерской с восьми утра до пяти вечера, а зимой и с шести утра до десяти вечера. Три недели позировали мужчины, четвертая, как и везде, была отведена для обнаженной женской натуры. Натурщики, в основном пожилые мужчины, представляли силенов,[44] наставников Вакха, сатиров, Иегову и старика Анхиза.[45] Иногда появлялись натурщики цветущего возраста, с которых можно было писать Ахилла, Гектора, Милона Кротонского[46] и совсем юного Антиноя. Изредка приглашали позировать ребенка.

Что касается натурщиц, им удавалось прекрасно справляться с ролью как девственниц, так и венер, и они поочередно представляли то юнон, то нищенок.

Завсегдатаи Академии Сюиса

В Академию Жулиана, где занималось не более двадцати учеников, половину из которых составляли англичане (а любивший с утра понежиться в постели Джордж Мур спустя несколько недель и вовсе перестал ее посещать), будущие импрессионисты заглядывали крайне редко.

Излюбленным местом знакомств стала для них Академия Сюиса, где зародилась прочная многолетняя дружба многих художников. Первым, кто нашел себе новых друзей, как ни странно, оказался нелюдимый Сезанн, готовившийся у Глейра к вступительным экзаменам в Школу изящных искусств. Здесь он познакомился с Гийоменом, приходившим в мастерскую по вечерам, после службы в конторе, потом повстречал Гийме, с которым был знаком еще в Эксе. Последний, в свою очередь, познакомил его с испанцем Франсиско Ольером, представившим его некоторое время спустя Писсарро и Клоду Моне. Так образовался первый кружок импрессионистов.

У папаши Сюиса Сезанн завел еще одно знакомство: со своим земляком Ашилем Ампрером. Он был старше Поля на десять лет. Этому несчастному тщедушному человечку с непомерно большой головой и слабыми кукольными ножками никак не удавалось пойти дальше этюдов. Тем не менее он оставил после себя одно редкое произведение, хранящееся в музее Экса. И только благодаря Сезанну, написавшему в 1866 году портрет своего друга, ныне выставленный в музее Же-де-Пом, имя этого несчастного карлика, бредившего прекрасным, не кануло в Лету.

Споры в кафе

Наряду с частными школами и художественными академиями кафе играли далеко не второстепенную роль в становлении будущих импрессионистов. В кафе «Гербуа» и «Новые Афины» была окончательно выработана концепция пленэрной живописи. Первопроходцами в этой области были Писсарро и Моне, Мане колебался, Дега был настроен враждебно. Решались вопросы использования светлых тонов и разделения цветов, трех основных и трех дополнительных. Наиболее часто, по желанию Бодлера, затрагивался вопрос об отображении современности в живописи. Здесь же, в кафе, было принято решение бросить вызов жюри Салона, организовав независимую групповую выставку. Заметим, что именно в разгар одной из таких дискуссий прозвучал термин — «импрессьон» (впечатление)… Попытки решить некоторые серьезнейшие проблемы часто приводили к жарким спорам, иногда столь бурным, что стороны обменивались оскорблениями. Моне и Ренуар почти всегда держались в стороне; Моне был по натуре молчалив, любил слушать и размышлять, а Ренуар вовсе не пытался решать какие-то проблемы, для него писать было также естественно, как дышать.

Страстными спорщиками были Дега и Мане, причем оба за словом в карман не лезли. Правда, Мане, хотя и владел в совершенстве парижским искусством едкой насмешки, совершенно терялся, когда ему наносили ответный удар, и тут же утрачивал боевой дух; Дега же, будучи гораздо умнее, умел находить нужные слова с редким коварством. Будучи человеком высокой культуры, он мог парой фраз загнать спорщика в тупик. Мане стал его любимой мишенью, и зачастую атмосфера в кафе накалялась до предела.

Ссоры и дуэли

Нужно признать, что непримиримость и прямолинейность были весьма свойственны молодым людям этого круга. Сезанн, презиравший Мане не как художника, а как человека, очевидно, комплексуя перед его элегантностью и изысканностью, откровенно грубил ему: «Я не стану пожимать вашу руку, господин Мане, ведь я не мылся целую неделю!»

В ответ господин Мане любезно спрашивал: «Вы к чему-то готовитесь, господин Сезанн?» И тот огрызался: «К куче дерьма!» Милая беседа, не правда ли?

Господин Мане был обидчив до крайности и, если считал себя оскорбленным, поступал, как настоящий бретер. В феврале 1870 года, из-за нескольких строк о его картинах, помещенных Дюранти в «Пари журналь», Мане без предупреждения набросился на несчастного критика — совершенно безобидное существо — и дал ему пощечину. Не желая слушать никаких объяснений, Мане прислал своих секундантов, и на следующий же день они встретились на лужайке в Сен-Жерменском лесу. Молодые люди, никогда не державшие в руках шпаг, с таким бешенством набросились друг на друга, что те в конце концов превратились в штопоры. При втором столкновении Дюранти был ранен в правое плечо, и бой прекратился. Противники помирились и обменялись… ботинками!

Уже во время поединка Мане заметил, что Дюранти прихрамывает, стеснен в движениях из-за слишком узкой обуви, и после боя великодушно предложил ему свои великолепные английские ботинки. Тем же вечером дуэлянты и секунданты устроили веселую попойку в кафе «Гербуа», чтобы отметить примирение.

Эта несколько фантастическая дуэль дала повод какому-то рифмоплету, завсегдатаю парижских кафе, написать такие строки:

Мане — Дюранти, ребята бравые,

Их пара — просто высший класс.

Они разрушили все штампы,

Мане — Дюранти, ребята бравые.

Бранит их щедро Институт

И презирает, как Дега,

За то, что делают фонари газовые

Мане — Дюранти, ребята бравые.

Их пара — просто высший класс.

Кто открыл кафе «Гербуа»

Мане впервые побывал в этом кафе приблизительно в 1863 году. Оно было расположено в доме 11 по улице Батиньоль, у заставы Клиши, неподалеку от лавки Эннекена, куда художник обычно заходил покупать краски. Большой любитель кафе, Мане приметил этот милый уголок и стал заглядывать сюда по вечерам, возвращаясь из мастерской.

В кафе «Гербуа», как в любом кабачке предместья, были сад и беседка для банкетов и свадебных торжеств, тут же стояли бильярдные столы. И хотя здесь не было того шика, который привлекал посетителей в кафе «Тортони» или «Бад», оно приглянулось жившим неподалеку, в квартале Батиньоль, друзьям Мане. Здесь же всегда можно было найти девушек для позирования, сговорчивых, но отнюдь не продажных, таких, например, как Сюзанна Валадон.

Эмиль Золя описал кафе «Гербуа» в романе «Творчество» под названием «Бодекен», но более точным можно считать его описание в новелле Дюранти «Двойная жизнь Луи Сегена». «Позор тем, — писал Дюранти, — кто плохо говорит о кафе, кафе Барбуа (речь идет, без сомнения, о кафе «Гербуа». — Ж. П. К.), месте поистине удивительном и премилом, где всегда встречаешь странные и интересные лица…»

Строившееся как кабак предместья кафе отчасти сохранило черты обычного захолустного заведения: обслуживали здесь по старинке, убранство было в стиле ампир. Став частью Парижа, кафе обрело некоторые специфические парижские черты. Оно разделялось на две разные половины. В первом, белом с позолотой зале зеркала при ярком свете блистали так, что создавалось ощущение, что вы находитесь в центре Парижа, на террасе какого-нибудь кафе на Больших бульварах. Но стоило перейти во второй зал, как вы попадали в странное место: просторный склеп с невысоким потолком, кажущимся совсем низким из-за огромных размеров помещения. Шесть приземистых колонн образовывали некую дорожку, разделявшую зал на два узких придела, за которыми в глубине, подобно хорам, были расположены бильярдные столы. Застекленные проемы в потолке, одни огромные, другие — не больше слухового окна, пропускали солнечные лучи, создавая причудливо освещенные уголки, длинные глубокие тени с мерцающими светлыми пятнами, падающими то на гладкое брюхо колонны, то на край стола или красную обивку дивана, то на блестящую лысину какого-нибудь игрока за карточным столом или белый фартук официанта. Нижняя часть стены была выкрашена темно-коричневой краской, остальное пространство — заклеено бумагой, имитировавшей большие светлые рамы. Ни зеркал, ни позолоты. Пять бильярдных столов, громоздких купелей этого своеобразного храма, искажая линию перспективы, расстилали свои бархатные газоны, смягчающие яркие потоки света. В глубине — большой застекленный проем, растянувшийся во всю ширину помещения, открывал вид на ярко освещенный солнцем сад из молодых деревьев, сквозь которые просматривался домик с верандой и рядом выкрашенных нежно-зеленой краской колонн, казавшийся таким свежим и ярким на фоне сумерек и тускло освещенного кафе. В этом было что-то голландское, странное и совсем не похожее на Париж

Встречи по пятницам

Мане и его друзья заглядывали сюда нечасто. Они собирались по пятницам, перед тем как отправиться поужинать, и обычно заказывали столик в первом зале, у входа. Именно с этих встреч и началось то, что впоследствии было названо «батиньольской школой». На самом деле это была никакая не школа, а дружеские застолья, причем довольно оживленные, а подчас бурные.

Сезанн появлялся здесь крайне редко, а если приходил, то всегда привлекал внимание своими провокационными выходками. Он, например, любил являться в кафе в запачканной краской одежде. Жившие в пригороде Моне и Писсарро редко захаживали сюда, а вот Ренуар, Сислей и Дега приходили на каждую встречу, а порой бывали здесь и не только по пятницам. Желая сблизиться с Мане, в кафе стремились попасть писатели, поэты, критики да и вся остальная многочисленная и пестрая братия, так или иначе связанная с искусством. В этой разношерстной толпе следует особо остановиться на фигуре Феликса Турнашона, близкого друга Моне, прозванного Надаром, — художника, журналиста, карикатуриста, астронома и фотографа, ставшего прототипом Ардана, главного героя романа Жюля Верна «Путешествие на Луну», человека кипучей энергии, похвалявшегося, что все органы у него в двойном экземпляре. Дега не мог не запустить в Феликса отравленную стрелу своего остроумия: «Да что с него взять! Не то художник, не то артист, одним словом — фотограф!»

Отщепенцы

Лишь Марселей Дебутен мог соперничать по числу чудачеств с Надаром. Жизнь этого живописца, талантливого гравера и писателя была весьма бурной. Унаследовав огромное состояние, Дебутен переехал в Италию, поселился во Флоренции на восхитительной вилле XVI века, где долгое время жил среди изысканной роскоши. Растратив состояние, он вернулся в Париж и решил попытать счастья в театре. Попытка преуспеть оказалась тщетной, не помогло даже то, что его пьесу «Морис Саксонский» поставил «Комеди Франсез». Постепенно он погрузился на дно богемной жизни и в те времена, о которых идет речь, обитал в каморке водопроводчика на улице Дам, где штамповал пейзажи, которые продавал по пять франков за штуку. Типичный представитель парижской богемы как по внешнему облику, так и по духу, он был любимцем импрессионистов. Мане написал его портрет в полный рост, а Дега пригласил позировать для картины «Абсент» вместе с Эллен Андре. Как завсегдатай кафе, Дебутен часто служил связным для художников: именно он каждый вечер сообщал свежие новости, передавал приветы и пр. Даже Дега, редко с кем-то сближавшийся, был к нему явно расположен, может быть, из обостренного чувства справедливости «да и из-за пристрастия к артистическим сплетням.

Не менее примечательной была и фигура музыканта Кабанера. В кафе «Гербуа» его привел и представил Сезанн, который познакомился с ним на улице, возвращаясь, как обычно, с работы на натуре с холстом под мышкой. Заинтересовавшийся свертком Кабанер попросил показать картину. Живопись ему понравилась, и он на удивление тонко сумел оценить достоинства работы. Сезанн, привыкший к насмешкам, был в восторге и подарил ему этот холст.

Бедняга Кабанер зарабатывал себе на кусок сыра, булочку и стакан молока тем, что часами бренчал на пианино в кафе. Однако рубашки он носил исключительно шелковые!.. Предвосхищая появление Эрика Сати, Кабанер как-то ответил Шарлю Кро, спросившему, сумеет ли он выразить своей музыкой тишину, что это совсем несложно — ему лишь понадобятся три военных оркестра. Кабанер умер от чахотки, оставив после себя всего лишь два законченных, но поистине замечательных произведения. Первое сочинение навеяно поэмой Франсуа Вийона «О дамах минувших времен», а второе — «Копченой селедкой» Шарля Кро.

Важная роль Дюранти

На фоне этих ярких персонажей Дюранти казался довольно тусклым. Согласно легенде, дошедшей до наших дней, он был сыном Проспера Мериме (господин Партюрье после серьезнейшего исследования данного вопроса этот факт отрицает). Луи Дюранти, невысокий блондин с прозрачно-голубыми глазами, смотрел на всех печально и равнодушно. Арман Сильвестр в своих воспоминаниях отметил особую изысканность и чистоплотность Дюранти. Одинокий холостяк, он жил у самого подножия Монмартрского холма с собакой, кошкой и сорокой. Говаривали, что он перепробовал множество профессий, кто-то знал Дюранти как директора разорившегося театра марионеток, написавшего роман «Несчастья Генриетты Герар», который принес автору признание в артистических кругах. На какое-то время он заинтересовался искусством и издал несколько выпусков журнала «Реализм». Тогда-то Дюранти подружился с Курбе, после чего, разумеется, сблизился с молодыми независимыми художниками в пивной «Мартир» и в кафе «Гербуа». Будучи страстным почитателем Дега, он написал брошюру о «новой живописи», где большинство идей импрессионистов было подано им под специфическим соусом «а-ля Дега». Дюранти не стремился угодить всем членам группы; он, например, постоянно обвинял Сезанна в том, что тот якобы активно пользуется мастихином.[47] Этот скрытный человек умер рано, в сорок семь лет, от рака простаты.[48]

Напоследок остановимся на личности доктора Гаше. Будучи практикующим врачом Северной железнодорожной компании, он слыл вдобавок отличным художником и гравером. Свои работы Гаше подписывал «Поль ван Риссель», что значит — Поль из Лилля. О нем мы еще вспомним в этой книге, когда речь пойдет о пребывании Писсарро и Сезанна в Оверсюр-Уазе.

Друзья среди писателей

Читатель уже уяснил себе, что большая часть любителей живописи не принимала искусства импрессионистов. Помпьеристы ставили им палки в колеса, а критики язвили на их счет, и тем не менее вокруг них по вечерам, в кафе «Гербуа», а позднее в «Новых Афинах», собирались сливки общества. Приходили и художники иных направлений, например Альфред Стивенс, Жерве, Уистлер, Казен, Гийме, или Курбе, наслаждавшийся присутствием боготворившей его молодежи; именно в «Гербуа», говоря о собственных произведениях, он воскликнул: «Это одуряюще прекрасно!» Появлялись здесь также некоторые знаменитые писатели и те, кто только стоял на пороге славы: Вилье де Лиль-Адан, Теофиль Готье, Поль Алексис, Поль Арен и, уж конечно, Эмиль Золя, низкорослый, темнокожий острослов. В 1863–1870 годах он сделался страстным глашатаем независимых художников и посвящал им пламенные статьи. К сожалению, эти многословные, полные благородства тексты красноречиво свидетельствовали о том, что Золя вряд ли до конца понимал суть творчества тех, кого защищал. Иногда он заблуждался просто чудовищно. Так, говоря о Моне, только что закончившем полотно «Дамы в саду», на котором изображены дамы в элегантных городских нарядах, он пришел к заключению, что Моне — чисто городской художник. «Даже в деревне он предпочитает писать английский парк, а не уголок леса, ему нравится повсюду видеть следы деятельности человека, он стремится жить жизнью современников. Как истинный парижанин, он уносит с собой в деревню Париж, не может написать ни одного пейзажа, не включив в него нескольких дам и господ в городских костюмах. И природа, кажется, не представляет для него никакого интереса, если она не раскрывает нравы изображенных людей».

Можно ли представить себе более красноречивое свидетельство заблуждений Золя? Это напоминает анекдот об англичанине, который, высадившись в Кале и увидев рыжеволосую даму, тут же решил, что все француженки рыжие.

Какова была роль Золя

Некоторым импрессионистам энтузиазм Золя казался подозрителен. И Моне, творчества которого он столь явно не понимал, и Дега, гораздо более проницательный, нежели большинство его товарищей, быстро разгадали истинные причины столь великого интереса молодого литературного хищника к авангардной живописи; в его поведении легко было усмотреть желание эпатировать буржуа — самое верное средство обратить на себя внимание. Дега и Моне всегда недолюбливали Золя, а в разгар «дела Дрейфуса» Дега постарался найти как можно более резкие выражения, чтобы побольнее лягнуть автора статьи «Я обвиняю».

И все-таки, несмотря на допущенные оплошности, Золя сыграл определенную положительную роль в новом движении. Проповедуя живопись импрессионистов, он поднял столько шума, что породил волну общественного интереса к художникам, заставив всех осознать, что существует иная, отличная от салонной, живопись.

«Новые Афины»

Война 1870 года, а вслед за ней Коммуна положили конец встречам в «Гербуа». Художники, вернувшиеся в Париж после стольких потрясений, посчитали шум бильярдных шаров слишком докучливым, да и игроки, в отличие от прежних времен, вели себя слишком агрессивно. Импрессионисты, приобретавшие все большее число сторонников, решили покинуть «Гербуа», тем более охотно, что их связной Марселей Дебутен переехал в другое место и предпочел кафе, расположенное поближе к новому жилью; он выбрал «Новые Афины», располагавшиеся на углу площади Пигаль и Больших бульваров, у цирка Фернандо (будущего цирка Медрано).

В этом кафе, весьма сходном с «Гербуа», компания с удовольствием возобновила свои встречи. Единственным отличием нового заведения от прежнего была великолепная терраса, застеклявшаяся на зиму, что позволяло посетителям наблюдать за прохожими. Площадь Пигаль в те годы представляла собой некий артистический форум, очевидно, чем-то сходный с перекрестком Вавен[49] первой трети XIX века. Художники, писатели и журналисты, жившие неподалеку, по вечерам собирались здесь в одних и тех же кафе.

Не говоря уже о натурщиках, для которых площадь Пигаль долгое время была излюбленным местом сборищ. По понедельникам здесь устраивались настоящие ярмарки: натурщики и натурщицы выстраивались вокруг фонтана в центре площади. Именно сюда приходили художники, чтобы найти тех, с кого они будут писать весталок, дриад, геркулесов и всевозможных святых.

Импрессионисты и натурщики

Импрессионисты редко пользовались услугами профессиональных натурщиков. Это объяснялось несколькими причинами. Во-первых, натурщицы с площади Пигаль, чаще всего бывшие уроженками Италии, имели вполне определенное телосложение и превосходно подходили для исторических, религиозных и мифологических композиций. Они представляли интерес для академических художников, но не для тех, кто пытался писать современность. К тому же ни Моне, ни Ренуар, ни Сислей не могли платить натурщице по десять франков за сеанс. Поэтому они предпочитали выбирать модели среди друзей и знакомых прелестных девушек.

Мане и Дега хотя и не были стеснены в средствах, тем не менее поступали в основном так же, как и их товарищи; первый предпочитал дам полусвета, второй — актрис и танцовщиц.

И тем не менее позировать для картин «Завтрак на траве», «Олимпия», «Флейтист» и «Партия игры в крокет» Мане пригласил профессиональную натурщицу Викторину Меран, ставшую впоследствии знаменитой. Порывистая и непостоянная фантазерка, она иногда вдруг исчезала на месяцы, а то и на годы. В один прекрасный день она уехала в Соединенные Штаты вслед за каким-то американцем и вернулась лишь после Коммуны. Неожиданно для всех она появилась в Париже в роли художника, и самое пикантное заключалось в том, что работы Викторины Меран были допущены в Салон, тогда как Мане в очередной раз получил от его жюри от ворот поворот. Вплоть до 1885 года она регулярно выставлялась, потом в очередной раз исчезла, а когда появилась вновь, то стала слоняться по террасам кафе, предлагая клиентам свои рисунки. Теперь это была опустившаяся пьяница и проститутка, чем-то похожая на появившуюся двадцать лет спустя Ля гулю, прозванную за назойливость «Ля Глю» — банный лист. Тулуз-Лотрек, познакомившийся с бывшей натурщицей около 1893 года, сжалился над ней и носил ей в мансарду еду, хотя эти подъемы доставляли ему невероятные страдания.[50] Точная дата и обстоятельства смерти Викторины Меран неизвестны.

Новая волна

Первоначальное ядро кружка импрессионистов, сформировавшееся еще в кафе «Гербуа», разрасталось и продолжало набирать силу вплоть до 1883 года. Особенность описываемого нами периода состояла в том, что круг единомышленников ныне включал гораздо больше писателей, нежели художников. Вот несколько новых имен: сбежавший от флорентийских маккьяйоли[51] Дзандеменеги, чей крайний национализм веселил Ренуара, его соседа по мастерской на улице Турлак; находившийся под сильным влиянием Дега Форен, готовившийся к карьере художника-карикатуриста; Рафаэлли, стоявший в стороне от импрессионизма и академической школы, посвятивший свое творчество печальным пейзажам парижских предместий.

Эдуар Мане

Дворик Школы изящных искусств. Около 1860 г.

Фрагмент экспозиции Салона 1861 года

Гюстав Кайботт

Пьер Огюст Ренуар (слева) и Клод Моне

Эмиль Золя. 1870-е гг.

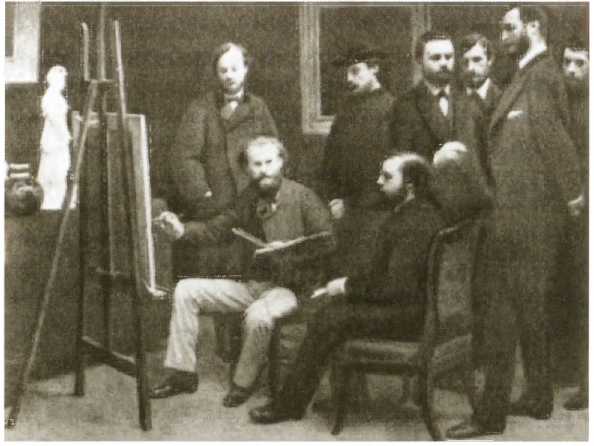

Мастерская в Батиньоле. Перед мольбертом — Эдуар Мане, рядом в кресле — Захария Астрюк, стоят слева направо — Отто Шольдерер, Огюст Ренуар, Эмиль Золя, Эдмон Мэтр, Жан Фредерик Базиль, Клод Моне. Париж, 1870 г.

Фредерик Базиль

Улица Корто на Монмартре, где Ренуар в 1875 году снимал мастерскую

Полет Феликса Надара на воздушном шаре. 1856 г.

Берта Моризо. 1875 г.

Эдгар Дега

Мастерская Сезанна в Эксан-Провансе

Поль Сезанн. 1861 г.

Йохан Бартольд Йонгкинд

Эрнест Ошеде

Поль Гаше

Камиль Писсарро. Автопортрет. 1873 г.

Склад картин, не принятых на Салон. Начало 1870-х гг.

Супруги Маргерит и Жорж Шарпантье. 1875 г.

Одна из галерей Поля Дюран-Рюэля

Жорж Сёра

Жюри Салона 1885 года

Поль Дюран-Рюэль. 1910 г.

Парижское кафе «Новые Афины». 1906 г.

Эдгар Дега в саду у своего друга скульптора Альбера Бартоломе. 1908 г.

Ренуар с женой Алиной и младшим сыном Клодом. 1912 г.

Клод Моне в своем саду в Живерни. Около 1920 г.

Моне в своей мастерской в Живерни. Около 1925 г.

Клод Моне на фоне пруда с кувшинками. 1920-е гг.

Писатели приняли в свои ряды Армана Сильвестра, пытавшегося заниматься одновременно и театром, и художественной критикой, Жоржа Ривьера, будущего биографа Ренуара, Жана Ришпена, Джорджа Мура, ставшего впоследствии историографом кафе «Новые Афины». Англичанин, родившийся в Ирландии, Джордж Мур был самой живописной фигурой в окружении импрессионистов. Этот богач и сноб пересек Ла-Манш со смутным желанием поступить в Школу изящных искусств. Пройдя через мастерскую Кабанеля, затем мастерскую Жюля Лефевра в Академии Жулиана, он отказался от занятий живописью, так как не мог вставать слишком рано. Ночи, проведенные в кафе или на балу Бюллье, изнуряли его, и просыпался он только к обеду. Не желая покидать Париж, артистическая атмосфера которого его пьянила, Мур сделался усердным посетителем «Новых Афин». Позднее, вернувшись в Англию, он напишет в ставшем знаменитым романе «Исповедь молодого человека»: «Я не посещал занятий ни в Кембридже, ни в Оксфорде, я учился в «Новых Афинах»».

Англичанин среди батиньольцев

«Припоминаю запахи каждого часа, — продолжал Мур, — по утрам — жареной яичницы, табачного дыма, кофе и дешевого коньяка, в пять часов — травяной запах абсента, чуть позже из кухни приносили дымящийся суп, а по мере приближения к ночи в воздухе ощущался смешанный дух сигарет, кофе и пива».

Мане был очарован этим смуглым угловатым мальчишкой с театральным голосом и безупречными манерами, он обожал его до такой степени, что множество раз просил позировать. Один портрет не понравился Муру — на нем он как две капли воды был похож на Глу-глу, рекламировавшего вина Никола, — и Мур попросил портрет подправить. На что Мане сухо заметил: «Не моя вина в том, что Мур напоминает разбитое яйцо и что его физиономия вообще ни на что не похожа».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

ГЛАВА ТРЕТЬЯ Общее положение дел: Гней Помпей. — Война в Испании. — Невольническая война. — Война с морскими разбойниками. — Война на Востоке. — Третья война с Митридатом. — Заговор Катилины. — Возвращение Помпея и первый триумвират. (78–60 гг. до н. э.)

ГЛАВА ТРЕТЬЯ Общее положение дел: Гней Помпей. — Война в Испании. — Невольническая война. — Война с морскими разбойниками. — Война на Востоке. — Третья война с Митридатом. — Заговор Катилины. — Возвращение Помпея и первый триумвират. (78–60 гг. до н. э.) Общий

Глава третья

Глава третья События при внуках Ярослава I (1093—1125)Прежние причины усобиц. — Характер Владимира Мономаха. — Он уступает старшинство Святополку Изяславичу. — Характер последнего. — Нашествие половцев. — Олег Святославич в Чернигове. — Борьба с ним Святополка и

Статья третья ТРЕТЬЯ ЭПОХА — ОТ VIII ВЕКА ДО ПЕРВОСВЯЩЕННИЧЕСТВА ГРИГОРИЯ VII

Статья третья ТРЕТЬЯ ЭПОХА — ОТ VIII ВЕКА ДО ПЕРВОСВЯЩЕННИЧЕСТВА ГРИГОРИЯ VII I. В IV, V, VI и VII веках духовенство получило от императоров и королей множество привилегий, и в некоторых особых случаях судебная власть стала правом епископата. Эти приобретения и лжедекреталии,

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ТРЕТЬЯ Почти весь 1925 год Гитлер провел на своей вилле. Присутствие в доме сводной сестры Гитлера мешало его ухаживанию за Гели, и он часто совершал с ней длительные прогулки в горы. Время от времени он приезжал в Мюнхен, но только для того, чтобы сводить свою

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ТРЕТЬЯ Гитлеру понадобилось всего полгода, чтобы получить неограниченную власть, преподнесенную ему рейхстагом на блюдечке с голубой каемочкой. Теперь в Германии оставалась только одна сила, с которой он был вынужден считаться: старина Рем и его штурмовые отряды.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ТРЕТЬЯ А ленинские диктаторские кадры — кто?Луначарский, этот умный еврей из Полтавы, вспоминал, как формировали правительство после захвата власти: «Это совершалось в какой-то комнатушке Смольного, где стулья были забросаны пальто и шапками. Мы выбирали

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ТРЕТЬЯ Отношение захватчиков к русской интеллигенции21 февраля 1918 года, то есть до Сопротивления — Гражданской войны, Центрожид декретом ввёл отменённую Февральской революцией смертную казнь; причём Ленин разрешил убивать без суда сразу на месте преступления, а

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ТРЕТЬЯ Обещание «коммунизма». Начало построения «коммунизма».Эксперименты Ленина в экономикеИтак, Россия «международными» террористами, именующими себя «большевиками», захвачена и установлена диктатура точно не пролетариата. По главной идее — им следовало идти

Через горнило парламента

Через горнило парламента 3 июля 1989 года на первой сессии Верховного Совета СССР формировался состав союзного правительства. Н. И. Рыжков по согласованию с М. С. Горбачевым внес предложение утвердить, министром обороны Д. Т. Язова. При рассмотрении кандидатуры в комитетах

Глава третья

Глава третья 1. Такой-то исход имела война эта. Подобная же судьба постигла и колено Даново, которое дошло до такого состояния по следующей причине: так как израильтяне вскоре опять успели отвыкнуть от военного дела и совершенно предались обработке земли, то хананеяне