Легенда о царевиче Ахмеде Аль Камеле, или Влюбленный Скиталец

Легенда о царевиче Ахмеде Аль Камеле, или Влюбленный Скиталец

Жил-был в Гранаде один мавританский царь, и был у него единственный сын по имени Ахмед, прозванный придворными Аль Камель, то есть Несравненный, ибо они безошибочным глазом углядели в младенце признаки достоинств, еще не бывалых. Такое их прозрение подтвердили и звездочеты: благосклонные светила предвещали, что из него выйдет достойнейший царевич и превосходный государь. Одно только облачко набегало на его судьбу, и то розоватое: царевич будет влюбчив, а нежная страсть добра ему не сулит. Если его, однако, до поры уберегут от любовных соблазнов, то никакой беды не случится и дальнейшая жизнь его потечет как нельзя более счастливо.

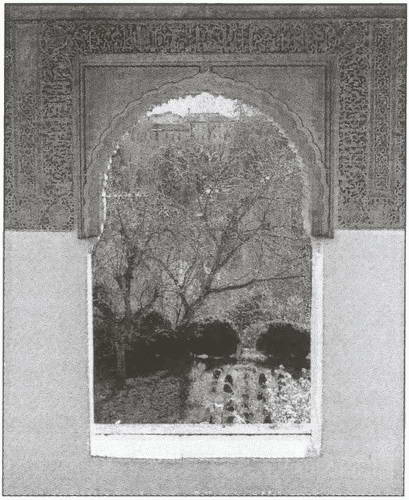

Чтоб избежать подобных злоключений, царь мудро порешил взрастить сына затворником, оберегая его взор от женских лиц, а слух — от самого имени любви. С этой целью он построил прекрасный дворец на горном уступе над Альгамброй, окружил его пышными садами и оградил высокими стенами, тот самый дворец, который нынче называется Хенералифе. Юного царевича поселили в этом дворце, а его надзирателем и наставником был назначен Эбен Бонаббен, один из самых сухих и рассудительных арабских мудрецов; большую часть жизни он провел в Египте, изучая иероглифы и рыская по гробницам и пирамидам, и взору его куда милее была египетская мумия, чем пленительная красотка. Мудрецу велено было наставить царевича во всех науках, но ни под каким видом не сообщать ему ничего о любви.

— Береги его, как знаешь, и действуй по усмотрению, — сказал царь, — и запомни, о Эбен Бонаббен, что, если мой сын, будучи под твоею опекой, проведает об этом хоть что-нибудь, ты ответишь головою.

При этой угрозе сухая усмешка покорежила иссохшее лицо Эбен Бонаббена.

— Будьте, ваше величество, так же спокойны за своего сына, как я за свою голову: я ли стану давать ему уроки этой нелепой страсти?

Так, под недреманным оком философа царевич рос в уединении дворца и тишине садов. Прислуживали ему черные рабы — немые исполины, которые ничего не знали о любви, а если и знали, то помалкивали за неимением языка. Особенно заботился Эбен Бонаббен о его умственном воспитании, желая приобщить его к тайнам египетского чернокнижия; но царевич не радовал наставника успехами, и скоро стало ясно, что философа из него не выйдет.

Для царского сына он, однако, был удивительно послушлив и готов следовать любому совету — последнему из полученных. Он подавлял зевоту и терпеливо внимал длинным ученым речам Эбен Бонаббена, из которых узнал кое-что почти обо всем. Безмятежно дожив до двадцати лет, он знал больше всякого другого царевича — но о любви не ведал ничего.

И тут на царевича вдруг что-то нашло. Он совсем забросил занятия, стал разгуливать по садам и мечтать возле фонтанов. Он был немного научен музыке и теперь прямо-таки пристрастился к ней и даже начал склоняться к поэзии. Мудрый Эбен Бонаббен обеспокоился и попробовал было отвлечь его от этих пустых капризов, усадив за трезвую алгебру, но царевич наотрез отказался вникать в нее.

— Терпеть не могу алгебру, — сказал он, — по-моему, это гадость. Она ничего не говорит моему сердцу.

На это мудрый Эбен Бонаббен покачал иссохшею головой. «Конец всякой философии, — подумал он. — Царевич обнаружил, что у него есть сердце!» С опаской следил он за своим учеником, видя, как в нем взыграли нежные чувства, пока беспредметные. Он бродил по садам Хенералифе в каком-то опьянении и сам не понимал отчего. Иногда он сидел, погруженный в сладостные грезы, потом хватал лютню и извлекал из нее умильные звуки потом отбрасывал ее, разражаясь вздохами и возгласами.

Обучение сына правителя Гранады. Гравюра XIX в.

Вид на сады из дворца Хенералифе

Постепенно эта неясная влюбленность распространилась на предметы неодушевленные: у него появились любимые цветы, за которыми он ухаживал с нежной заботой, потом — деревья, и особенно одно, стройное и густолиственное. Царевич предался ему всей душою: вырезал на коре свое имя, увешал ветви гирляндами, сочинял и пел куплеты под лютню в его честь.

Глядя на то, что творится с воспитанником, Эбен Бонаббен вконец растревожился. Царевич вплотную приблизился к запретному, и малейший намек мог поведать ему роковую тайну. Чтоб не погубить юношу и не расстаться с головой, Эбен Бонаббен поспешно отдалил его от соблазнов сада и упрятал в самую высокую башню Хенералифе. Там были прекрасные покои, оттуда открывалась безбрежная даль, а душистые зефиры и чарующие беседки, столь опасные для неокрепших чувств Ахмеда, остались далеко внизу.

Но как было примирить его с заточением, чем скрасить часы скуки? Почти все занимательное мудрец уже преподал ему, а об алгебре царевич и слышать не хотел. По счастью, в Египте Эбен Бонаббена обучил языку птиц один еврейский раввин[94], до которого знание это передавалось из уст в уста от Соломона премудрого, а тот перенял его у царицы Савской. Когда царевичу было предложено изучить этот язык, глаза его вспыхнули, и он взялся за дело так усердно, что скоро сравнялся в познаниях со своим учителем.

Он больше не чувствовал себя в заточении — кругом были собеседники. Сначала он познакомился с ястребом, который угнездился в бойнице наверху башни и парил над всею долиной в поисках добычи. Царевичу он не слишком понравился. Это был обыкновенный воздушный разбойник, наглый и хвастливый, и толковал он лишь о грабеже и кровопролитии.

Другим его знакомцем стал сыч весьма высокоумного вида, с большущей головой и вытаращенными глазами; днем он сидел в бойнице, пялился и хлопал глазами, а ночью где-то пропадал. Он считал себя кладезем премудрости, поговаривал о звездах и луне, намекал на свою причастность черной магии и был большим любителем умозрений; царевич находил, что он разглагольствует даже докучнее, чем мудрый Эбен Бонаббен.

Был еще нетопырь, который весь день висел вверх ногами в темном углу под сводом, однако в сумерках тоже улетал, тяжело и неуклюже. Представление обо всем у него было сумрачное, он издевался, не приглядываясь, и не радовался ничему.

И, наконец, был стриж, в котором сперва царевич души не чаял. Он был остер на язык, но до крайности непоседлив, суетлив и вечно куда-нибудь торопился; поговорить с ним как следует почти никогда не удавалось. Наконец стало ясно, что он просто нахватанный пустозвон, всезнайка, который не знает ничего толком.

Только с этими крылатыми соседями царевич и мог поговорить на новоизученном языке: башня была высокая, и другие птицы туда не залетали. Скоро он устал от своих новых знакомых, беседы с которыми так мало давали уму и совсем ничего — сердцу, и постепенно погрузился в прежнее уныние. Зима миновала, настала весна, зеленая, цветущая, напоенная свежестью, а с нею и радостная птичья пора браков и гнезд. Рощи и сады Хенералифе как бы внезапно огласились песнями и щебетом, которые достигли ушей одинокого царевича. И со всех сторон неслось и звучало одно и то же: любовь, любовь, любовь, — неслось и отзывалось эхом, на все лады, на все голоса. Царевич внимал с молчаливым недоумением. «Что такое любовь, — думал он, — которою все полно вокруг и о которой я ничего не знаю?» Он обратился с этим вопросом к своему приятелю ястребу. Пернатый головорез отвечал брезгливо.

— Это уж ты спрашивай, — сказал он, — у жалких и мирных земных пташек, созданных на прокорм нам, владыкам воздуха. Мое дело — война, моя услада — битва. Я — воитель и знать не знаю, что такое любовь.

Царевич с отвращением ушел от него и направился к сычу. «Это, — сказал он себе, — птица мирная, наверно, он-то мне и ответит». И он попросил сыча рассказать ему, что такое эта любовь, о которой поют все птицы рощ земных.

Сыч принял вид оскорбленного достоинства.

— По ночам, — сказал он, — я занимаюсь изысканиями и исследованиями, а днем размышляю в своей келье над их результатами. И твоих певчих птиц я никогда не слушаю — я презираю их вместе с их песнями. Я, по милости Аллаха, петь не умею; я — философ и знать не знаю, что такое любовь.

Царевич пошел туда, где под сводом висел вниз головою его приятель нетопырь, и задал ему тот же вопрос. Нетопырь сердито сморщил нос.

— Ты зачем с утра перебиваешь мне сон такими дурацкими вопросами? — сварливо отозвался он. — Я летаю только в сумерках, когда все птицы спят, и дела их меня ничуть не заботят. Я не зверь и не птица, спасибо и на том. Все звери и все птицы — мерзавцы, и я ненавижу их всех и каждого. Короче, я — мизантроп и знать не знаю, что такое любовь.

Последняя надежда была на стрижа, и царевич перехватил его на лету у вершины башни. Стриж, как всегда, ужасно спешил и насилу удосужился ответить.

— Честное слово, — сказал он, — у меня столько чужих забот и всяческих занятий, что мне такой вопрос и в голову не приходил. Каждый день — тысяча визитов, тысяча неот ложных дел, и совершенно некогда разбираться, кто там о чем поет. Словом, я — всеобщий попечитель и знать не знаю, что такое любовь.

С этими словами он порхнул вниз и мгновенно скрылся из виду.

Царевичу осталось досадовать и недоумевать, но его неутоленное любопытство разыгралось еще сильней. И как раз в это время послышались шаги его престарелого надзирателя. Царевич бросился к нему навстречу.

— О Эбен Бонаббен! — воскликнул он. — Ты открыл мне столько земных премудростей, но есть одно такое, о чем я ничего не знаю и хотел бы узнать.

— Царевичу стоит лишь спросить, и все то немногое, что ведомо его слуге, будет ему открыто.

— Тогда скажи мне, о мудрейший из мудрых, как надо понимать, что такое любовь?

Эбен Бонаббена точно громом поразило. Он задрожал, побледнел, и ему показалось, что голова его еле держится на плечах.

— Кто навел царевича на такие мысли, где он услышал такое нелепое слово?

Царевич подвел его к окну башни.

— Послушай, Эбен Бонаббен, — сказал он.

Мудрец прислушался. В чаще у подножия башни соловей пел о своей ненаглядной розе; на всех цветущих ветках, во всех пышных зарослях звенели песни — и все они были о любви, любви, любви.

— Аллах акбар! Велик Аллах! — воскликнул мудрый Бонаббен. — Кто сумеет сокрыть эту тайну от сердец людских, когда и птицы небесные кричат о ней во весь голос?

Затем он обратился к Ахмеду.

— О мой царевич, — вскричал он, — замкни свой слух от этого певучего соблазна! Замкни ум свой перед этой пагубой! Знай, что половина всех бедствий страждущих смертных — из-за любви! Ибо любовь порождает озлобление и раздоры между родными и близкими; ее наущением вершатся подлые убийства и смертоносные войны. Заботы и горе, тяжкие дни и бессонные ночи ведет она за собою. Она сушит и губит юные силы, она старит до времени и несет болести и хвори. Сохрани тебя Аллах, о мой царевич, в полном неведении о том, что такое любовь!

И мудрец Эбен Бонаббен поспешно удалился, повергнув царевича в полное недоумение. Напрасно он старался больше об этом не думать: неясный вопрос притягивал все его мысли, дразнил и томил тщетными догадками. «Как же, — вопрошал он сам себя, слушая, как заливаются птицы, — как же в их пении нет никакой печали, а только радость и нега? Если из-за любви столько несчастий и раздоров, то почему же эти птицы не горюют в одиночестве и не рвут друг друга на части, а весело порхают из рощи в рощу или вместе резвятся среди цветов?»

Пробудившись однажды утром, он лежал и размышлял об этой неразрешимой загадке. Окно его покоя было отворено мягкому утреннему ветерку, напоенному ароматом цветущих апельсинов из долины Дарро. Вдалеке пел соловей — пел все о том же. Царевич слушал и вздыхал, и вдруг у окна плеснули крылья: в покой, спасаясь от ястреба, метнулся и без сил упал на пол красавец-голубь, а упустивший добычу хищник взмыл ввысь и понесся к горам.

Царевич поднял еле живого голубка, разгладил ему перья, пригрел на груди. Обласкав и успокоив, он посадил его в золотую клетку, поднес ему золотистых зерен и прозрачнейшей воды. Но голубь ни есть, ни пить не стал; он поник, приуныл и жалобно ворковал.

— Что с тобой? — спросил Ахмед. — Разве тебе еще что-нибудь нужно?

— Увы! — отвечал голубь. — Легко ли быть в разлуке с подругою сердца счастливой весенней порою, порою любви?

— Любви? — переспросил Ахмед. — Прости, милый голубь, а ты не можешь рассказать мне, что такое любовь?

— Как не мочь, о мой царевич. Если любит один — это мука, если двое — счастье, если трое — раздор и вражда. Это волшебство, которое влечет друг к другу и сливает в сладостном единении, так что вместе это блаженство, а врозь — горе. А разве ты ни с кем не связан узами нежной приязни?

— Из тех, кого я знаю, мне приятней всех мой старый учитель Эбен Бонаббен, но часто он бывает так докучлив, что мне даже лучше без него.

— Нет, я не о такой приязни. Я говорю о любви, великом таинстве и основе самой жизни: в юности это пьянящий восторг, в зрелости — трезвая отрада. Выгляни в окно, о мой царевич, и посмотри, как в эту благодатную пору все исполнено любви. У всякого свой друг или подруга; последняя пташка не осталась без пары; какой-нибудь жук — и тот ползет к своей жучихе, и те вон бабочки, которые порхают высоко над башней и танцуют в воздухе, счастливы любовью друг друга. Ах, мой царевич! Неужели ты растратил столько светлых дней юности, ничего не ведая о любви? Неужели у тебя нет милой избранницы — прекрасной царевны пли прелестной девушки, которая покорила бы твое сердце и наполнила грудь чудным смятением сладостных мук и неявных желаний?

— Я начинаю понимать, — со вздохом отозвался царевич, — такое смятение я не однажды испытывал, не ведая отчего; но откуда же возьмутся тобой описанные избранницы в моем унылом заточении?

Они еще немного поговорили — так царевичу был преподан первый урок любви.

— Увы! — сказал он, — Если любовь, и вправду, такая радость, а разлука — такое горе, то упаси меня Аллах мешать счастью любящих.

Он открыл клетку, принял в руки голубя и, нежно поцеловав его, поднес к окну.

— Лети, счастливая птаха, — сказал он, — празднуй вместе с избранницей сердца юность и весну. Зачем тебе томиться со мною в этой мрачной башне, куда любовь никогда не проникнет?

Голубь радостно затрепетал крылами, взлетел, описал круг — и ринулся вниз, в цветущую долину Дарро.

Царевич проводил его взглядом и дал волю горьким слезам. От пения птиц, недавно столь отрадного, становилось еще горше. Любовь! любовь! любовь! Ах, бедный юноша! Теперь ему был внятен этот напев.

Мудрого Бонаббенаон встретил с огнем в глазах.

— Ты почему держал меня в подлом невежестве? — крикнул он. — Почему ты скрывал от меня великое таинство и основу самой жизни, то, что понятно последнему насекомому? Смотри, как ликует вся природа. Все живое справляет праздник жизни с другом или подругою. Вот об этой любви я тебя и спрашивал. Почему же мне одному закрыты ее радости? Зачем столько дней моей юности растрачено в неведении об этих восторгах?

Мудрый Бонаббен понял, что таить больше нечего: царевичу открылось опасное и запретное. И он рассказал ему о предречении звездочетов и о том, как было решено его воспитывать, чтоб уберечь от грядущих бед.

— А теперь, мой царевич, — заключил он, — жизнь моя в твоих руках. Если твой отец узнает, что ты, будучи под моей опекою, проведал о любовной страсти, то я отвечу за это головой.

Царевич отличался благоразумием, свойственным его летам, и легко поддался на увещания своего наставника, поскольку ничего другого ему не оставалось. Да он и в самом деле был привязан к Эбен Бонаббену, а с любовной страстью знаком лишь, на словах; вот он и согласился похоронить это знание в своей груди, чтоб уцелела голова философа.

Однако его благоразумию предстояли дальнейшие испытания. Через несколько дней поутру, когда он стоял и грустил у башенных зубцов, давешний голубь покружил над его головою и бесстрашно опустился к нему на плечо.

Царевич бережно прижал его к сердцу.

— Счастливец! — сказал он. — Ты летаешь, словно на крыльях зари, для тебя открыты все дали. Где ты побывал с тех пор, как мы расстались?

— В дальних краях, о мой царевич; и в благодарность за мою свободу я принес тебе оттуда добрую весть. Я летел куда глаза глядят, парил над горами и долами — и вдруг увидел внизу сказочный сад, изобильный цветами и плодами. Он раскинулся на зеленом лугу, в излучине реки, а посреди сада был пышный дворец. Я опустился на крышу беседки отдохнуть после долгого полета. В беседке на скамье сидела царевна, юная и нежная, как утренняя заря. Такие же юные служанки обвивали ее гирляндами и примеряли ей венки, но она была прелестнее всех полевых и садовых цветов. И расцвела она вдали от людских взоров, ибо сад обнесен высокой стеною и входа в него нет никому. Когда я увидел это прелестное создание, юное, невинное, не затронутое мирскими соблазнами, я подумал: вот кому суждено небом стать избранницей моего царевича.

Пылкому сердцу Ахмеда не хватало только этой искры; вся его потаенная влюбчивость сразу обрела устремление, и он без памяти влюбился в далекую царевну. Он написал ей восторженное письмо, исполненное пламенного обожания и глубокой скорби о своем злосчастном заточении: будь он свободен, он непременно отыскал бы ее и пал к ее ногам. Послание кончалось стихами, нежными и трогательно-красноречивыми: он ведь был поэт по натуре, и к тому же его вдохновляла любовь. Он надписал письмо: «Прекрасной Незнакомке от узника — царевича Ахмеда», — потом надушил его мускусом и розовым маслом — и отдал голубю.

— Лети, о надежнейший из посланцев! — сказал он. — Лети над горами и долами, над реками и низинами; не отдыхай в кущах и не касайся земли, пока не отдашь это письмо владычице моего сердца.

Голубь взлетел высоко-высоко и помчался стрелой. Царевич провожал его глазами, пока он не стал пятнышком на облаке и не исчез за горою.

Вид на дворец Хенералифе

День за днем ожидал он возвращения вестника любви, но понапрасну. Он уж начал было пенять на его ветреность, как вдруг однажды вечером, перед самой зарею, верный голубь впорхнул в покой и, бездыханный, грянулся у его ног. Чья-то шальная стрела пронзила ему грудь, и он долетел из последних сил. Царевич в горе склонился над этой кроткой жертвою преданности и заметил вокруг шеи голубка жемчужную нить, а на ней зажатый под крылом эмалевый медальон с портретом царевны в расцвете юной красы. То была, конечно, прекрасная незнакомка из сказочного сада, но кто она такая? где ее искать? в радость ли ей было его письмо? и послан ли этот портрет в знак взаимности? Верный голубь был мертв — и осталось лишь гадать и сомневаться.

Царевич вглядывался в портрет, пока слезы не застлали ему глаза. Он прижимал его к губам и к сердцу; он замер над ним на долгие часы, изнемогая от нежности. «Чудное подобие! — говорил он. — Увы лишь подобие! Но как томно светятся ее очи! И алый рот будто сейчас вымолвит: да! Ах, тщетные грезы! Может статься, этот взгляд и улыбка предназначены моему счастливому сопернику? И где, в каких краях искать мне ту, на чьи черты я взираю? Кто знает, какие горы, какие царства разделяют нас? Какие преграды встанут между нами? Может быть, сейчас, в этот самый миг, она окружена воздыхателями, а я заперт в этой башне и попусту томлюсь, обожая живописный призрак».

И царевич Ахмед решился. «Бежать, — сказал он, — бежать из этого дворца, который стал для меня постылым узилищем; я пойду по свету влюбленным странником на поиски неведомой царевны». Бежать из башни днем, когда все настороже, было бы затруднительно, однако ночами дворец почти не охранялся, ибо никто не ждал подобной прыти от царевича, столь послушливо сносившего заточение. Но как ему выбраться отсюда темной ночью и нехоженым путем? Он вспомнил про сыча, ночного рыскуна: он-то наверняка знает тут все ходы и выходы. Царевич отыскал его в укрытии и спросил, хорошо ли он знаком со здешними местами. В ответ сыч необычайно напыжился.

— Да будет ведомо тебе, о царевич, — сказал он, — что наша совиная порода — очень древняя и могущественная, хоть нынче слегка и зачахла, мы владеем развалинами дворцов и замков по всей Испании. Нет такой башни в горах, крепости на равнине или старой городской цитадели, где бы ни обитал мой брат, дядя или иной родич; и, навещая свою несметную родню, я изучил все углы и закоулки и знаю эти края вдоль и поперек.

Царевич очень обрадовался, что сыч — такой замечательный топограф, и по секрету рассказал ему о своей нежной страсти и о намерении бежать и пригласил его в спутники и советчики.

— Как это? — недовольно сказал сыч. — Мне — мешаться в любовные дела? Мне, мыслителю и созерцателю луны?

— Не обижайся, о высокоумнейший сыч, — ответствовал царевич. — Если ты на время отвлечешься от размышлений и луны и поможешь мне бежать, то потом ты получишь все что душе угодно.

— У меня и так все есть, — сказал сыч. — Мышей мне хватает, ибо ем я немного, и этой выбоины в стене достаточно для моих ученых занятий, а что еще нужно такому философу, как я?

— Подумай, мудрейший сыч: ты угрюмо сидишь в своей келье и созерцаешь луну, а твои дарования пропадают для мира. Когда-нибудь я стану государем и подыщу тебе почетную и достойную должность.

Сыч-философ был выше житейских соблазнов, но честолюбия не лишен; в конце концов он дал себя уговорить и согласился сопровождать царевича и помогать ему советом и руководством.

Влюбленные не терпят проволочек. Царевич собрал все свои драгоценности и прихватил их с собой на дорожные расходы. В ту же ночь он спустился с башенного балкона на своем кушаке, перелез через наружную стену Хенералифе и следом за сычом затемно углубился в горы.

Там он держал совет с проводником, куда им лучше направиться.

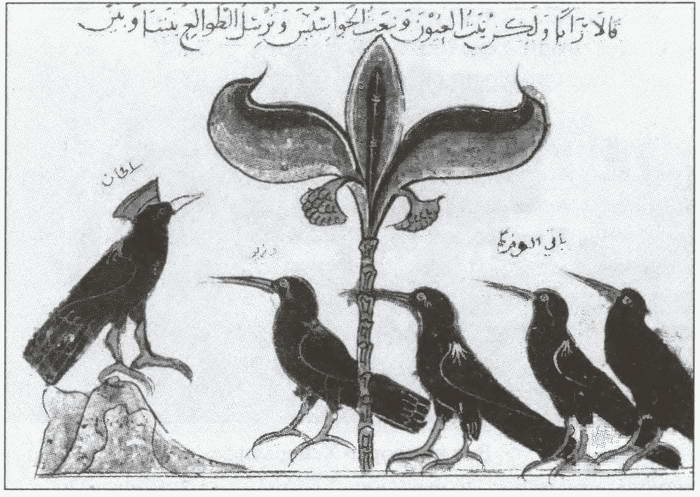

— По моему разумению, — сказал сыч, — нам надо сперва добраться до Севильи. Да будет тебе ведомо, что много лет на зад я гостил там у дяди, знатного и властного филина, который проживал в развалинах городской крепости. Летая ночами над городом, я часто замечал свет в уединенной башне. Наконец я однажды присел на парапет и увидел, что внутри возле горящего светильника сидит, обложившись колдовскими свитками, арабский звездочет, а на плече у него — старинный его наперсник, древний ворон, вывезенный из Египта. Я знаком с этим вороном и обязан ему немалой толикой своих познаний. Звездочет давно в могиле, но ворон обитает все там же; долголетие этих птиц поистине изумительно. И не мешало бы тебе, о царевич, пойти к этому ворону, ибо он — вещун, чародей и сведущ в чернокнижии, как и все вороны, а особенно египетские.

Беглецу этот мудрый совет пришелся очень по душе, и решено было идти в Севилью. Уважая обычай спутника, царевич шел только ночью, а днем отдыхал в какой-нибудь темной пещере или полуразрушенной дозорной башне: сыч знал наперечет все укромные места, ценил всякую древность и обожал развалины.

Однажды утром, на рассвете, они завидели стены Севильи, и сыч, не выносивший коловращения и сутолоки людных улиц, остался за городом и присмотрел себе удобное дупло.

Царевич вошел в ворота и вскоре был у волшебной башни, которая высилась над городскими домами, как пальма над кустарником пустыни; эта башня стоит и сейчас и называется Хиральда, знаменитая севильская мавританская башня.

Царевич взошел на башню длинной-длинной винтовой лестницей и увидел ворона-чернокнижника, древнего, загадочного, поседелого, в облезлом оперении и с бельмом на глазу — словом, сущий призрак. Он стоял, поджав ногу и склонив голову набок, вперившись зрячим глазом в чертеж на каменном полу.

Мудрый ворон, наставляющий своих собратьев. Арабская миниатюра XIII в.

Царевич приблизился к нему с робостью и почтением, подобающими древним летам и нездешней мудрости.

— Позволь, о старейший и многоумный ворон, — промолвил он, — на миг прервать твои ученые занятия, которым дивится весь мир. Пред тобою зарочник любви, и мне нужен твой совет, как отыскать ту, кому я принес свои зароки.

— Иными словами, — сказал ворон с важным видом, — ты ищешь искусного хироманта. Протяни ладонь, и я разгадаю таинственные начертания твоего жребия.

— Прости меня, — сказал царевич, — но я пришел не затем, чтобы проницать взором судьбу, которая по милости Аллаха сокрыта от глаз смертных; меня выслала в путь любовь, и я ищу ту, которая положит конец моим скитаниям.

— Неужели ее так трудно найти в любвеобильной Андалузии? — спросил старый ворон, хитро сощурив единственный глаз. — А уж здесь-то, в развеселой Севилье, где черноглазые красотки отплясывают самбру в каждой апельсиновой роще?

Царевич зарделся: его слегка покоробило, что дряхлая птица, стоя одной ногою в могиле, выказывает такое легкомыслие.

Царевич покинул Севилью, разыскал спутника-сыча, который по-прежнему дремал в своем дупле, и пошел в Кордову.

Он шел висячими садами, апельсиновыми и лимонными рощами над прекрасной долиною Гвадалквивира. У ворот Кордовы сыч забрался в расселину стены, а царевич побрел на поиски пальмы, посаженной в незапамятные дни великого Абдаррахмана. Она росла посреди главного двора мечети, возвышаясь над апельсинами и кипарисами.

По аркадам кучками сидели дервиши и факиры, и правоверные цепочкой шли в мечеть, совершив пред тем омовение у фонтанов.

Возле пальмы стояла толпа и слушала чьи-то бойкие речи. «Это, наверно, и есть великий путешественник, который откроет мне, где найти неведомую царевну», — сказал себе царевич. Он замешался в толпу и с изумлением обнаружил, что слушают они самодовольного попугая в зеленом полукафтанье, с дерзким взглядом и горделивым хохолком.

Как это так? — спросил царевич у соседа. — Что за удовольствие почтенным людям слушать, как тараторит болтливая птица?

Слова твои обличают неведение, — отозвался тот. — Это же потомок знаменитого персидского попугая[95], прославленного рассказчика. С языка его льется вся мудрость Востока, стихами он так и сыплет. Он побывал при дворах многих чужеземных государей и всюду прославился ученостью. А женский пол в нем просто души не чает, да оно и понятно: такой ученый попугай и вдобавок знаток поэзии!

Превосходно, — сказал царевич. — Мне нужно переговорить с глазу на глаз с этим знаменитым путешественником.

Он отозвал попугая в сторону и поведал ему о цели своего странствия. Едва он начал, как попугай разразился сухим, трескучим смехом и хохотал до слез и чуть не до колик.

Прошу прощения, — еле выговорил он, — но при слове «любовь» меня всегда разбирает хохот.

Царевича покоробила эта неуместная веселость.

Разве не любовь, — сказал он, — есть великое таинство природы, сокровенная основа жизни, скрепа мироздания?

Что за вздор! — прервал его попугай. — С чьих это слов ты порешь такую чувствительную чушь? Помилуй, любовь совершенно вышла из моды, остроумные и благовоспитанные люди о ней и говорить-то стыдятся!

Царевич вздохнул, вспомнив, как говорил о любви друг его голубь. Ну что же, подумал он, этот попугай привык жить при дворе, он ставит превыше всего острословие и тонкое воспитание — и знать не знает, что такое любовь. Чтоб не слышать больше насмешек над чувством, переполнявшим его сердце, он перешел прямо к делу.

О утонченнейший попугай, — сказал он, — ты, допущенный в тайная тайных, лицезрел в своих странствиях столько неведомых миру красавиц; скажи мне, знакома ли тебе та, с которой писан этот портрет?

Попугай взял медальон коготками, склонил голову на один бок, потом на другой, поднес портрет к одному, потом к другому глазу.

Клянусь честью, — сказал он, — прелестное личико, просто прелестное; но, перевидав на своем веку столько прелестных женщин, трудно припомнить… хотя погоди — бог ты мой! Дай-ка еще погляжу — ну, конечно, это королевна Альдегонда — могу ли я забыть свою любимицу!

Королевна Альдегонда! — повторил за ним царевич. А как же ее отыскать?

Тихо, тихо, — сказал попугай. — Отыскать можно, заполучить труднее. Она — единственная дочь христианского короля, чей престол в Толедо, и до семнадцати лет ее держат затворницей — что-то там напредсказывали болваны-звездочеты. Увидать ты ее не увидишь — к ней никому нет доступа. Меня, правда, пригласили поразвлечь ее — и ручаюсь тебе словом видавшего виды попугая: знавал я королевен куда глупей, чем она.

— Теперь вот что, мой дорогой попугай, — сказал царевич. — Я наследник престола и в один прекрасный день взойду на него. Я вижу, какая ты даровитая птица, вижу, как ты знаешь свет. Помоги мне добиться руки этой королевны, и я дам тебе видное место при дворе.

— Идет, — сказал попугай, — только, пожалуйста, чтоб ничего не надо было делать, а то наш брат умник работы не любит.

Сборы были недолгие: царевич вышел из Кордовы теми же воротами, призвал сыча из расселины, представил его их новому спутнику как ученого собрата, и они пустились в путь.

Продвигались они куда медленнее, чем хотелось нетерпеливому царевичу, но попугай привык к светской жизни и не любил, чтоб его рано будили. А сыч, напротив, засыпал в полдень и спал до вечера. Его вкус к древности тоже был помехой, ибо он не пропускал без привала и осмотра ни одной развалины и рассказывал о каждой старой башне и замке длинные невероятные истории.

Царевич ожидал, что ученые птицы быстро сдружатся, но тут он ошибся, как никогда в жизни. Они вздорили беспрерывно. Один был острослов, другой — философ. Попугай читал стихи, бранил нынешние вкусы и был сугубо щепетилен в ученых тонкостях; сыч в грош не ставил все его познания и признавал из наук одну метафизику. На это попугай отвечал песенками, остротами и насмешками над чинным собратом и сам же до упаду смеялся своим шуточкам; сыч почитал это все крайне оскорбительным, сердился, дулся, мрачнел и замолкал на целый день.

Царевича эти ссоры не задевали: он был погружен в мечтания и любовался портретом прекрасной королевны. Так они миновали угрюмые перевалы Сьерры-Морены, пересекли выжженные равнины Ламанчи и Кастилии и пошли берегом Золотого Тахо, расчертившего своими колдовскими изгибами пол-Испании и Португалию. Наконец вдали показались неприступные стены и башни, выстроенные на скалистом отроге, подошву которого огибает, ярясь и буйствуя, Тахо.

Взгляни, — воскликнул сыч, — вот древний достославный град Толедо: он весь овеян стариной! Взгляни на эти обомшелые купола и башни, сказочно-величавые; многие и многие мои предки провели там жизнь в размышлениях.

Тьфу, пропасть! — крикнул попугай, прерывая степенные восторги приверженца старины. — Да что нам за дело до твоих древностей, сказаний и предков? Взгляни лучше вон туда, на обитель юности и красоты, — там, о царевич, обитает твоя ненаглядная королевна.

Царевич поглядел — и увидел зеленый луг в излучине Тахо и пышный дворец среди кущ сказочного сада. Так и описывал ему голубь то место, где он впервые видел королевну с портрета. Царевич смотрел, как завороженный, не пытаясь унять сердце. «Может быть, сейчас, — думал он, — прекрасная королевна резвится в тех вон тенистых кущах, или легкою стопой проходит по той террасе, или отдыхает под теми высокими сводами!» Приглядевшись, он заметил, что стены вокруг сада очень высокие, перебраться через них будет нелегко, а вдоль стен прогуливается вооруженная стража.

Царевич повернулся к попугаю.

О благовоспитаннейший из пернатых, — сказал он, ты владеешь человеческой речью. Лети же в сад, отыщи мою обожаемую и скажи ей, что царевич Ахмед, влюбленный скиталец, ведомый звездами, пришел за нею на цветущие берега Тахо.

Гордый таким поручением, попугай полетел к саду, шутя миновал высокую стену и, покружив над лугами и рощами, уселся на перила балкончика над рекой, заглянул в окно просторной беседки и увидел королевну. Облокотившись на ложе, она не отрывала глаз от листа бумаги, и слезы одна за другой струились по ее бледным щекам.

Пригладив перья, одернув ярко-зеленый полукафтан и взбив хохолок, попугай перепорхнул внутрь, уселся, как велит этикет, и сказал умильным голосом:

— Осуши слезы, о прекраснейшая королевна, сейчас я утешу твое сердце.

Услышав чей-то голос, королевна изумленно обернулась и увидела всего-навсего птичку в зеленом: она подпрыгивала и кланялась.

— Увы, — сказала она, — какого утешенья ждать от тебя, от попугая?

Попугай был слегка уязвлен.

— Я утешил в свое время немало прелестных дам, — заметил он, — но не о том речь. Нынче я — царский посол. Знай, что гранадский царевич Ахмед явился за тобой на цветущие берега Тахо.

Глаза прекрасной королевны заблистали ярче брильянтов ее диадемы.

— О чудеснейший попугай, — сказала она, — поистине утешны мне твои вести, ибо я слабела, чахла и была едва не при смерти от сомнений в постоянстве Ахмеда. Лети же назад и скажи ему, что его письмо до последнего слова запечатлено в моем сердце, а стихи его напитали мою душу. И еще скажи, пусть он готовится отстоять свою любовь. Завтра, в день моего семнадцатилетия, отец мой устраивает большое состязание королевичей, и моя рука будет наградой победителю.

Попугай полетел обратно прямиком через густые рощи и вскоре достиг того места, где с нетерпением ждал его царевич. Восторг Ахмеда, который обрел въяве обожаемую незнакомку с портрета, и она оказалась нежной и преданной ему, понятен будет лишь тем счастливцам, у кого воочию сбывались мечтания, кто осязал возлюбленную тень. Однако радость его была омрачена вестью о близком турнире. В самом деле, на берегах Тахо уже сверкало оружие и пели трубы множества рыцарей, которые с пышной свитою спешили в Толедо на объявленное состязание. Та же звезда, что правила судьбою Ахмеда, оберегала королевну: семнадцать лет она прожила взаперти, хранимая от нежной страсти. Но молва о ее прелести оттого лишь разрасталась. Сыновья могущественных королей спорили о ее руке, и отец ее, государь на редкость прозорливый, чтоб не заводить себе врагов, предложил им самим решить спор оружием. Некоторые из соперников славились силой и доблестью. Что было делать злополучному Ахмеду без воинского снаряжения и без рыцарской сноровки?

— Несчастный я царевич! — сказал он. — Ведь я вырос в одиночестве на попечении философа. А какой прок от алгебры и философии в делах любви? Ах, Эбен Бонаббен! Как же ты пренебрег моей ратной выучкой?

На это откликнулся сыч, начав речь благочестивым возгласом, ибо он был ревностный мусульманин.

— Аллах акбар! Велик Аллах! — провозгласил он. — Ему подвластны все тайны мира — один он вершит судьбу государей! Знай, о царевич, что край этот полон сокрытых чудес, ведомых лишь тем, кто, подобно мне, стяжает познания во тьме. Знай же, что в окрестных горах есть пещера, в пещере — железный стол, на столе — волшебный доспех, а возле стола — околдованный конь, спрятанный там давным-давно.

Царевич так и замер в изумлении, а сыч, хлопая круглыми глазищами и топорща совьи рожки, продолжал:

— Много лет назад я был в этих краях с отцом, который облетал свои владения, и мы остановились там в пещере; тогда-то я и был посвящен в ее тайну. Семья наша хранит предание, в малолетстве слышанное мною от деда, будто доспех этот принадлежал мавританскому чародею, который укрылся в пещере после захвата Толедо христианами и умер в ней, оставив коня и доспех под особым заклятием: они доступны лишь мусульманину, и только от восхода солнца до полудня. И кто облачится в доспех и сядет на коня, тот одолеет любого противника.

— Довольно; пойдем искать эту пещеру! — вскричал Ахмед.

Вход в пещеру отыскался на дикой каменистой круче, каких много в окрестностях Толедо: он был далеко в стороне от всех троп, и различить его мог разве что глаз мышелова — или археолога. Могильная лампада, заправленная вечным маслом, разливала бледный свет. На железном столе посреди пещеры был разложен волшебный доспех, к столу прислонено копье, а рядом стоял арабский скакун, снаряженный в бой и недвижный, как статуя. Чистый стальной блеск доспеха не потускнел от времени; конь был словно только что с пастбища, и, когда Ахмед потрепал его по шее, он ударил копытом и заржал так, что содрогнулись стены пещеры. Теперь царевич мог явиться на завтрашний турнир «в броне, при оружье, на добром коне».

И вот настало роковое утро. Ристалище разбили на равнине прямо у подножия скал под стенами Толедо, возле которых сооружены были подмостки и галереи для зрителей, устланные богатыми коврами и защищенные от солнца шелковыми навесами. На этих галереях восседали все красавицы здешнего края, а внизу гарцевали рыцари в пернатых шлемах со своими пажами и оруженосцами; и надменней других были королевичи, приехавшие сразиться за бесценную награду. Но все красавицы здешнего края померкли, когда рядом с отцом появилась королевна Альдегонда, впервые представшая взорам людским. При виде ее несказанной прелести толпу охватил ропот восхищения, а у королевичей, привлеченных на турнир одной молвою о ее красоте, вдесятеро прибыло решимости биться.

Королевна, однако, была неспокойна. Щеки ее вспыхивали и бледнели, тревожный взгляд пробегал по пернатому сборищу рыцарей и устремлялся вдаль. Трубы вот-вот должны были призвать к первому поединку, когда герольд возвестил прибытие неизвестного витязя; и Ахмед проехал по ристалищу. Его стальной шлем в самоцветах был понизу обмотан тюрбаном, на панцире — золотая насечка; сабля и кинжал фесской работы горели драгоценными каменьями. У плеча его висел круглый щит, в руке он сжимал заколдованное копье. Расшитый чепрак его арабского скакуна достигал земли, а гордый конь дыбился, фыркал и ликующе ржал в предвкушении битвы. Изящная и горделивая осанка царевича радовала глаз, а когда было объявлено, что прозвание его — Влюбленный Скиталец, легкий гомон пробежал по галереям.

Но к состязаниям его допускать не хотели: они для одних королевичей, сказали ему. Он назвался. Еще того хуже: не мусульманам тягаться о руке христианской королевны.

Его окружили надменные и враждебные королевичи-соперники, и один из них, дерзкого вида и могучего сложения, стал глумиться над его юношеской хрупкостью и вышучивать его амурное прозвание. Царевич вскипел и вызвал его на поединок. Они разъехались, помчались и сшиблись; и задетый острием волшебного копья дюжий насмешник вмиг вылетел из седла. Этого бы и достаточно, но не тут-то было: бешеный конь и неуемное копье, раз оказавшись в деле, продыху не давали. Арабский скакун врезался в гущу всадников, копье разило направо и налево, кроткий царевич, как вихрь, носился по полю, сокрушая встречных и поперечных, рыцарей и свиту, ошеломленный своими невольными подвигами. Король возгорелся гневом, видя, как обижают его гостей и подданных. Он бросил в бой всю свою стражу — она тут же была сбита с коней. Тогда король скинул мантию, схватил щит и копье и поскакал навстречу чужестранцу: да устрашится он разгневанного государя! Увы! Его величество разделил участь подданных, ведь конь и копье крушили вслепую. К ужасу Ахмеда, он на полном скаку сшибся с королем — и тот полетел вверх тормашками, а корона покатилась в пыли.

Всадники. Арабская миниатюра XIII в.

В это время солнце достигло зенита, и заклятие вступило в силу: арабский конь пронесся по полю, перемахнул ограду, кинулся в Тахо, одолел бешеный поток, примчал оторопелого и еле живого царевича в пещеру и встал как вкопанный возле стола. Царевич с немалым облегчением спешился и сложил ратное снаряжение на прежнем месте: судьба решит, кому оно еще понадобится. Царевич сел и задумался: конь и копье сослужили ему такую бесовскую службу, что оставалось только горевать. Опозорив рыцарей и оскорбив самого короля, он больше не мог появиться в Толедо. И простит ли ему королевна это буйство и свирепость? Он вконец извелся и выслал на разведку своих крылатых помощников. Попугай облетел все площади, все людные места и вскоре вернулся с ворохом новостей. В Толедо неимоверный переполох. Королевну унесли во дворец без чувств; турнир отменили; все наперебой толкуют о внезапном появлении, невероятных подвигах и странном исчезновении мусульманского витязя. Одни говорят, что это мавританский колдун, другие называют его дьяволом в личине человека, третьи вспоминают предания о зачарованных воинах в горных пещерах: один, мол, из них сделал вылазку. Но все согласны, что простому смертному не под силу одолеть разом столько испытанных и доблестных христианских воителей.

Сыч полетел ночью и парил над темным городом, присаживаясь на крыши и трубы. Потом он взмыл к королевскому дворцу на скалистой вершине толедскои горы и пролетелся по террасам и парапетам, подслушивая у каждой щели и уставляя в каждое освещенное окно свои вытаращенные глазищи, так что несколько фрейлин попадали в обморок. Над горами уже серел рассвет, когда он воротился и рассказал царевичу обо всем виденном.

— Обследуя одну из самых высоких дворцовых башен, — сказал он, — я увидел за окном прекрасную королевну. Она возлежала, а кругом толпились служанки и лекари, но она отвергала все утешения и снадобья. А когда ее оставили одну, она достала укрытое на груди письмо, читала его, целовала и горько сетовала; даже я, философ, поневоле был весьма растроган.

Эта весть поразила Ахмеда в самое сердце.

— Как ты был прав, о мудрый Эбен Бонаббен! — вос кликнул он. — Да, горе, тяготы и бессонные ночи — вот удел влюбленных. Упаси Аллах королевну от этого страшного не счастья по имени любовь!

Новые известия из Толедо были в том же духе. Город охвачен смятением и тревогой. Королевна пребывает в главной дворцовой башне, и все подходы к ней усиленно охраняются. Ее неведомо отчего снедает тяжкая печаль — она отказывается от пищи и не внемлет увещаниям. Искуснейшие врачи ничего не могут поделать; в народе полагают, что ее околдовали, а король объявил, что исцелитель ее получит в награду любое сокровище из королевской казны.

Когда об этом услышал сыч, дремавший в углу, он стал вращать глазищами и напустил на себя самый загадочный вид.

— Аллах акбар! — возгласил он. — Счастлив же тот, кто ее исцелит, если он знает, что просить в награду!

— В чем смысл твоих слов, почтеннейший сыч? — спросил Ахмед.

— Внемли же мне, о царевич. Да будет тебе ведомо, что наша совиная порода славится ученостью и привержена темным и кропотливым изысканиям. Летаючи меж толедскими куполами и башнями, я ненароком попал на совье археологическое собрание, проходившее, как у них заведено, в большой сводчатой башне, где хранится королевская казна. Обсуждались виды старинных драгоценностей, надписи и узоры на них, а также на золотых и серебряных сосудах, ибо казна изобилует сокровищами разных веков и стран. В особенности же речь шла о реликвиях и талисманах, пребывающих в сокровищнице со времен Родериха Готского[96]. Среди таковых находится сандаловый ларец со стальной оковкою восточной работы, покрытый тайнописью, ведомой лишь избранным. Ларец и надпись на нем не впервые занимали ученое собрание, вокруг них давно велись долгие и веские диспуты. Но как раз при мне докладывал, сидя на крышке ларца, древний филин, недавно прилетевший из Египта. Он прочел и истолковал надпись, доказав, что ларец содержит шелковый покров с престола Соломона премудрого; привезли же его в Толедо, разумеется, евреи, рассеявшиеся по свету после падения Иерусалима.

Когда сыч закончил свой диковинный рассказ, царевич погрузился в задумчивость.

— Мудрый Эбен Бонаббен, — сказал он затем, — говорил мне о чудесных свойствах этого покрова, который бесследно исчез после падения Иерусалима, и считалось, что он пропал навеки. Толедские христиане о нем, конечно, ничего не знают. Если я раздобуду этот покров, то счастье мое обеспечено.

На другой день царевич снял дорогое платье и переоделся простым бедуином. Он осмуглил лицо ореховым маслом, и никто не признал бы в нем блестящего витязя, который учинил такой разгром своими потрясающими подвигами. С посохом в руке, котомкой на боку и с маленькой пастушеской свирелью он отправился в Толедо, подошел к воротам королевского дворца и объявил, что хочет попытаться исцелить королевну и получить награду. Стража чуть его не побила. «Куда ты лезешь, нищий бродяга, — сказали ему, — ежели самые ученые люди и те бьются без толку?» Однако шум услышал король и велел привести араба к нему.

— Достославный король, — сказал Ахмед, — пред тобою бедуин, который почти всю жизнь провел в глуши пустыни. В этой глуши, как известно, кишат демоны и злые духи, они осаждают нас, бедных, одиноких пастухов, портят наши табуны и стада и подчас беснуют даже мирного верблюда. Мы отгоняем их музыкой, и есть у нас старинные, от века хранимые напевы, ненавистные злым духам: они бегут от голоса и музыки. Наш род славен пением, и я вполне владею семейным искусством. Если на твою дочь колдовством навели порчу, то я ручаюсь головой, что избавлю ее от наваждения.

Король был человек умный и знал о тайных искусствах арабов, к тому же его обнадежила уверенная речь царевича. Он тотчас провел его к высокой башне, где за семью запорами, на самом верху были покои королевны. Распахнутые окна выходили на террасу, откуда виден был весь город Толедо с окрестностями. На окнах были темные занавеси, ведь в покое лежала королевна, больная неисцелимой тоской.

Царевич уселся на террасе, поднес свирель к губам и сыграл несколько однозвучных арабских напевов, которым научился у своих слуг во дворце Хенералифе. Королевна лежала по-прежнему безучастно, и врачи вокруг нее покачивали головами с недоверчивой и презрительной усмешкой; наконец царевич отложил свирель и пропел стихи из своего любовного письма.

Королевна узнала слова, и сердце ее восторженно затрепетало, она подняла голову и прислушалась; слезы подступили к глазам и хлынули по щекам; грудь бурно вздымалась от волнения. Ей хотелось попросить, чтобы певца впустили к ней, но девическая робость удерживала ее. Король угадал ее желание, и по его знаку Ахмеда провели в покои. Влюбленные были осторожны, они лишь обменялись взглядами, но глаза их сказали друг другу все. Целебная сила музыки была доказана. Нежные щеки королевны озарил румянец, губы заалели, угасшие глаза вспыхнули томным сиянием.

Медики недоуменно переглянулись. Король взирал на арабского менестреля с почтительным изумлением.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

ВЛЮБЛЕННЫЙ РЕФОРМАТОР

ВЛЮБЛЕННЫЙ РЕФОРМАТОР (царь Федор Алексеевич) Чтобы проверить свои чувства, Федор прогарцевал на лошади мимо дома Заборовских три раза, каждое мгновение поглядывая на окна. И только тогда, когда в чердачном окошке появился лик светлый Агафьи, он окончательно уверился в

XIII. Влюбленный Октавиан

XIII. Влюбленный Октавиан Увенчавшаяся браком любовь Октавиана к девятнадцатилетней Ливии показала, что закон последовательности незапланированных событий, который помог его карьере, теперь начал действовать и в личной жизни. Благодаря соглашению, заключенному

О царевиче Хлоре и Осле

О царевиче Хлоре и Осле Александру предстояло стать российским императором. Константину — императором византийским. Правда, Византийскую империю предстояло воскресить из небытия, поскольку еще в XV веке она погибла под ударами турок-османов, но эта задача казалась

Глава 18. Миф о «царевиче Дмитрии» и еще одно вторжение поляков в Россию

Глава 18. Миф о «царевиче Дмитрии» и еще одно вторжение поляков в Россию Разумеется, мощное извержение этого вулкана началось не вдруг и не сразу, и обусловил его не один только «рост недовольства в народе закрепостительной политикой властей» (как предельно схематично

Легенда о царевиче Дмитрии

Легенда о царевиче Дмитрии Исчезающая династия Миф о чудесном спасении младенца царского рода хорошо известен по историческим хроникам, популярен он в библейских сказаниях и в фольклоре. Вспомним хотя бы о судьбе легендарного пророка Моисея, рождение которого было

ПОВЕСТЬ О ПЕТРЕ, ЦАРЕВИЧЕ ОРДЫНСКОМ

ПОВЕСТЬ О ПЕТРЕ, ЦАРЕВИЧЕ ОРДЫНСКОМ Как Петр, племянник хана Берке, узнал страх Божий, приехал в Ростов в 1253 году и там крестился; как явились ему апостолы Петр и Павел на поляне, где теперь стоит церковь их имени и построен монастырь Епископ ростовский Кирилл отправился в

Ученый скиталец

Ученый скиталец Как-то раз Камари поведал ученику о своем отчаянии. Никто из врачей, включая самого Камари, оказался не в силах ни вылечить повелителя, ни даже распознать болезнь, от которой занемог бухарский эмир. Хусейн предложил учителю свою помощь, но ему требовалось

Глава 18 Влюбленный Владимир — Не Новосильцев и не Ферзен

Глава 18 Влюбленный Владимир — Не Новосильцев и не Ферзен Путь влюбленных к месту венчания был длинным. В то время как Строгоновская дача находится к северу от Петербурга, обряд и первые часы после замужества молодожены провели далеко за южной окраиной города, в бывших

Глава 9 Сановный скиталец

Глава 9 Сановный скиталец Сын дипломата, который легко расстался с родовым гнездом, и ревностный служака впоследствии, до последних минут жизни граф Сергей Григорьевич был всегда готов к перемене места жительства. Апартаменты его, по крайней мере, те, о которых мы знаем,

Скиталец Уилли Перевод Г. Бена

Скиталец Уилли Перевод Г. Бена Я счастье забыла, когда ты, мой милый, На быстром фрегате уплыл от меня. В безбрежную даль я смотрела с печалью, Разлучницы-волны жестоко кляня. В далеких, неведомых водах кочуя, Сражался с врагами, скиталец ты мой. Тем слаще мне стали твои

«…А вашему разуму дивимся, что вы таким плутням веры имете…»: легенда о «царевиче Петре» и русские бастарды

«…А вашему разуму дивимся, что вы таким плутням веры имете…»: легенда о «царевиче Петре» и русские бастарды Русские самозванческие легенды XVII– XIX вв. – плодотворная тема для историков и культурологов. Происхождение самозванческих легенд и систематизация сюжетов даны

Скиталец над Францией

Скиталец над Францией Половина шестого. Звонок будильника вырвал меня из кровати. Боже, как же было холодно! Я выглянул из-за затемняющих штор – низкие облака, потолок менее чем 2000 футов и какой ветер! Он гудел снаружи в телеграфных проводах, и каждый порыв ветра открывал 20

Поэт-скиталец

Поэт-скиталец О детских годах Ли Бо (701–762), выдающегося китайского поэта эпохи Тан, известно очень немногое. Детство и юность Ли Бо провел на крайнем западе Китая, в провинции Сычуань. До 15 лет он жил дома, много читал, любил длительные прогулки, в 15 лет написал свои

Влюбленный в жизнь

Влюбленный в жизнь …Мягкий пушистый снег стелился под ноги, искрился в лунном сиянии. Ярко светили звезды. Валерий звал в дом ребят, брал в руки баян — и звонкие задушевные мелодии звучали почти до утра, возвещая рождение Нового года…«Никогда не думал, что так, до

2.8. Романтический скиталец и скифы

2.8. Романтический скиталец и скифы В контексте нашего исследования были бы небесполезны некоторые этимологические разыскания. Считается, что СКИФ происходит от греческого ??????, но в греческом это слово заимствованное, восходящее к иранскому корню. Никаких производных от