Глава XXXVIII

Глава XXXVIII

Чистоплотность заставила меня остановиться за Веджхом и сменить свои грязные одежды. Фейсал, когда я доложил о себе, ввел меня для беседы во внутреннюю палатку. Казалось, что все идет хорошо. Еще больше машин пришло из Египта; Йенбо покинули последние солдаты и последние припасы; и Шарраф лично подошел с неожиданным подкреплением — новой пулеметной командой любопытного происхождения. Мы оставили в Йенбо тридцать больных и раненых, когда ушли в поход; а также кучу сломанного оружия с двумя британскими сержантами-оружейниками, чинившими его. Сержанты, для которых время тянулось томительно, взяли отремонтированные «максимы», взяли пациентов и объединили их в пулеметную команду, так тщательно натренированную с помощью молчаливого примера, что они стояли наравне с нашими лучшими бойцами.

Рабег также пустел. Самолеты оттуда прилетали сюда и устанавливались здесь. Их египетские отряды прибывали вслед за ними по морю, с Джойсом, Гослеттом и штабом Рабега, на которых лежала теперь забота о делах в Веджхе. Ньюкомб и Хорнби были в местности выше по стране, взрывая рельсы днем и ночью, почти что собственными руками — из-за недостатка в помощниках. Пропаганда среди племени шла вперед: все было к лучшему, и я собирался взять отпуск, когда Сулейман, распорядитель, поспешно вошел и что-то прошептал Фейсалу, который повернулся ко мне с сияющими глазами, стараясь быть спокойным, и сказал: «Ауда здесь». Я воскликнул: «Ауда абу Тайи!» — и в этот момент полог палатки был откинут перед зычным голосом, который проревел приветствия нашему Повелителю, Предводителю Правоверных. Вступила высокая, сильная фигура с изможденным лицом, страстным и трагическим. Это был Ауда, и за ним следовал Мохаммед, его сын, на вид ребенок, и действительно, всего одиннадцати лет.

Фейсал вскочил на ноги. Ауда поймал его руку и поцеловал: и они отступили на шаг-два и смотрели друг на друга — пара великолепных, столь непохожих друг на друга людей, олицетворяющих многое из того лучшего, что было в Аравии, Фейсал — пророк и Ауда — воин, каждый в совершенстве подходил к своему месту, и они мгновенно поняли друг друга и понравились друг другу. Они сели. Фейсал представил нас по одному, и Ауда в нескольких словах, казалось, характеризовал каждого.

Мы слышали много об Ауде и полагались на его помощь, чтобы открыть Акабу; и через минуту я знал, увидев силу и прямоту этого человека, что мы достигнем нашей цели. Он пришел к нам, как странствующий рыцарь, досадуя на наше промедление в Веджхе, беспокоясь только о том, чтобы достичь достоинства арабской свободы в его собственных землях. Если его действия будут хотя бы наполовину таковы, как его желания, нам предстоит процветание и счастье. У всех гора свалилась с плеч еще до того, как мы ушли ужинать.

Мы были веселой компанией: Несиб, Фаиз, Мохаммед эль Дейлан, дипломатичный двоюродный брат Ауды, Заал, его племянник, и шериф Насир, остававшийся в Веджхе несколько дней перед экспедицией. Я рассказывал Фейсалу необычайные истории о лагере Абдуллы и о радостях взрывания рельсов. Вдруг Ауда вскочил на ноги с громким: «Боже сохрани!» и бросился из палатки. Мы уставились друг на друга, и снаружи послышался шум, похожий на удар молота. Я вышел посмотреть, что это значит, а там Ауда наклонился над скалой, разбивая камнем на куски свою вставную челюсть. «Я забыл,— объяснил он,— мне дал это Джемаль-паша. Я ел хлеб моего господина турецкими зубами!» К несчастью, у него было мало своих зубов, так что с этих пор мясо, которое он любил, было для него трудной и болезненной пищей, и он ходил полуголодным, пока мы не взяли Акабу, и сэр Реджинальд Уингейт не прислал ему дантиста из Египта, чтобы сделать ему союзническую челюсть.

Ауда был очень просто одет, по северной моде, в белый хлопок с красным мосульским головным платком. Ему, вероятно, было за пятьдесят, и его черные волосы были тронуты сединой; но он был еще сильным и прямым, хорошо сложенным, сухощавым и деятельным, словно был намного моложе. Его лицо было величественно в своих линиях и впадинах. На нем было написано, какую глубокую тень скорби бросила на все его существование смерть в бою Аннада, его любимого сына, положившая конец его мечте передать будущим поколениям величие имени абу-тайи. У него были большие выразительные глаза, насыщенного цвета черного бархата. Лоб у него был низкий и широкий, нос — очень длинный и острый, сильно крючковатый; рот — довольно большой и подвижный; борода и усы были выщипаны в нитку по ховейтатской моде, нижняя челюсть под ними выбрита.

Столетия назад племя ховейтат пришло из Хиджаза, и их кочевые кланы гордились тем, что являются настоящими бедуинами. Ауда принадлежал к их основному типу. Его гостеприимство было всеохватным, причиняя даже неудобство всем, кроме самых ненасытных. Его великодушие вечно оставляло его бедным, несмотря на прибыль от сотен набегов. Он был женат двадцать восемь раз, ранен тринадцать раз; в то время как в битвах, которые он зачинал, все его соплеменники были ранены и большинство его родичей убиты. Он сам убил семьдесят пять человек, арабов, собственной рукой в битве; и ни одного — вне битвы. Числа убитых турок он не мог привести: они в его реестр не входили. Товейха под его началом стали первыми бойцами пустыни, с отчаянной храбростью, ставшей обычаем, чувством превосходства, которое никогда не оставляло их, пока у них оставались жизнь и дело: но все эти достоинства уменьшили их численность с двенадцати сотен человек почти до пятисот за те тридцать лет, когда поднималось боевое знамя кочевников.

Ауда совершал набеги, когда только мог и куда только мог. В своих экспедициях он видел Алеппо, Басру, Веджх и вади Давасир, и перессорился почти со всеми племенами в пустыне, чтобы иметь должный повод для набегов. Как у всякого разбойника, у него был столь же твердый лоб, сколь и горячая голова, и в самых безумных его предприятиях была хладнокровная осуществимость, которая проводила его через них. Его терпение в деле было безграничным: и он принимал и игнорировал советы, критику или оскорбления с постоянной очаровательной улыбкой. Когда же он бывал в гневе, его лицо бесконтрольно дергалось, и он взрывался припадком трясущейся страсти, которую могло смягчить только убийство: в это время он был диким зверем, и люди избегали его присутствия. Ничто не могло заставить его передумать или повиноваться приказу, чтобы сделать малейшую вещь, которую он не одобрял, и он не внимал чувствам людей, когда в чем-то был убежден.

Жизнь была для него сагой. Все события в ней были значительными: все персонажи, вступающие с ним в контакт — героическими. Его ум был наполнен стихами о старых набегах и эпическими сказаниями о битвах, и он изливал их ближайшему слушателю. Если слушателей не было, он, видимо, пел их сам себе своим потрясающим голосом, низким, звучным и громким. Он был несдержан на язык, поэтому ужасно вредил своим интересам и постоянно ранил своих друзей. Он говорил о себе в третьем лице и был так уверен в своей славе, что любил рассказывать при всех истории, направленные против самого себя. По временам, казалось, он был одержим проказливым бесом, и в общем собрании мог придумывать ужасающие истории о личной жизни своих хозяев и гостей, уверяя в их правдивости; и при всем этом он был скромным, простым, как дитя, прямым, честным, добродушным, и его горячо любили даже те, кого он смущал больше всего — его друзья.

Джойс жил рядом с берегом, около широких линий египетских войск, выставленных в боевом порядке больших и маленьких палаток, и мы обговорили то, что было сделано, и то, что предстояло сделать. Все усилия были пока что направлены против железной дороги. Ньюкомб и Гарланд были под Муадамом с шерифом Шаррафом и Мавлюдом. У них было много билли, пехота на мулах, и пушки, и пулеметы, и надежда взять там форт и железнодорожную станцию. Затем Ньюкомб собирался двинуть всех людей Фейсала вперед, ближе к Медаин Салих, и, взяв и удержав часть путей, отрезать Медину и приговорить ее к быстрой сдаче. Вильсон подходил на помощь своей операции, а Дэвенпорт взял бы столько египетских войск, сколько мог перевезти, в подкрепление для атаки арабов.

Всю эту программу я считал необходимой для дальнейшего прогресса Арабского Восстания, когда мы взяли Веджх. Кое-что из нее я распланировал и оформил сам. Но теперь, с тех пор, как по счастливой случайности горячка и дизентерия в лагере Абдуллы дали мне досуг поразмыслить над стратегией и тактикой иррегулярной войны, казалось, что не только детали, но вся суть этого плана неверна. Вследствие этого моим делом стало объяснить свои изменившиеся идеи и, если возможно, убедить моих начальников последовать за мной в новой теории.

Итак, я начал с трех положений. Во-первых, иррегулярные войска не будут атаковать местность, и поэтому остаются неспособными форсировать решение. Во-вторых, они неспособны защищать отрезок или пункт так же, как неспособны их атаковать. В-третьих, их добродетель лежит в глубине, а не на поверхности.

Арабская война — это война географическая, а турецкая армия — случайная помеха. Наша цель — искать слабейшее материальное звено врага и давить только на него, пока время не заставит цепь распасться по всей длине. Бедуины — крупнейший ресурс, на котором должна строиться наша война — непривычны к регулярным операциям, но зато обладают подвижностью, выносливостью, уверенностью в себе, знанием страны, разумной храбростью. Их рассредоточенность — это для нас плюс. Следовательно, мы должны максимально растянуть наш фронт, чтобы вынудить турок к наиболее растянутой пассивной обороне, поскольку с материальной точки зрения такая война для них — самая дорогостоящая.

Наш долг — добиться цели с величайшей экономией жизней, поскольку жизни для нас драгоценнее, чем деньги и время. Если бы мы были терпеливы и имели нечеловеческое мастерство, мы могли бы последовать руководству Морица Саксонского и достичь победы без боя, упирая на наши математические и психологические преимущества. К счастью, наша физическая слабость не такова, чтобы этого требовать. Мы богаче турок транспортом, пулеметами, машинами, взрывчаткой. Мы можем развить высокомобильную, хорошо экипированную ударную силу минимального размера и с успехом ее использовать в разрозненных точках турецкой линии, чтобы заставить их усиливать свои посты превыше оборонительного минимума в двадцать человек. Это будет короткий путь к успеху.

Мы не должны брать Медину. Турки там безвредны. В египетской тюрьме они будет стоить нам расходов на пищу и охрану. Мы хотим, чтобы как можно больше турок оставалось в Медине и в любых других отдаленных местах. Наш идеал — чтобы железная работа едва-едва работала, но именно едва-едва, с максимальными потерями и неудобствами. Продовольственный фактор привяжет врага к железной дороге, но его ждут с распростертыми объятиями на Хиджазской железной дороге, и на Трансиорданской железной дороге, и на Палестинской, и на Сирийской дорогах в продолжение всей войны, пока он оставляет нам остальные девятьсот девяносто девять тысячных арабского мира. Если он слишком быстро решит эвакуироваться, чтобы сосредоточить свои силы на малой территории, где его численность даст ему превосходство, нам придется восстанавливать его доверие, сокращая наши предприятия против него. Нашим союзником будет его глупость, так как он хотел бы удерживать, или думать, что удерживает, как можно больше своих старых провинций. Эта гордость своим имперским наследием будет держать его в теперешней нелепой позиции — повсюду фланги и нигде нет фронта.

Я в деталях критиковал господствующую схему. Занимать срединный пункт железной дороги будет накладно, так как для удерживающей его силы будет угроза с каждой стороны. Смешение египетских войск с кочевниками ослабит моральный дух обоих. В присутствии профессиональных солдат бедуины будут стоять в сторонке и глядеть, как они работают, радуясь, что избавлены от ведущей роли. В результате мы получим зависть, а вдобавок к ней неэффективность. Далее, местность племени билли очень сухая, и снабжать крупные войска рядом с железной дорогой технически трудно.

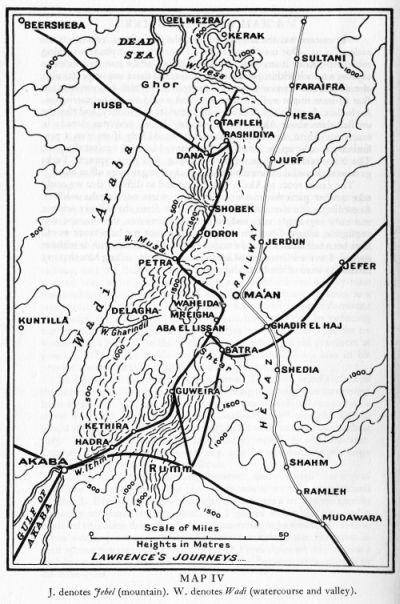

Однако ни мои общие доводы, ни частные возражения не обладали большим весом. Планы были составлены, и приготовления продолжались. Каждый был слишком занят своей собственной работой, чтобы давать мне исключительное право пустить в ход мой план. Все, чего я добился — меня выслушали и с профессиональной точки зрения согласились допустить, что мое контрнаступление может быть полезным отвлекающим маневром. Я разрабатывал с Аудой абу Тайи план похода ховейтат на весенние пастбища Сирийской пустыни. Оттуда мы могли поднять мобильный верблюжий отряд и броситься на Акабу с востока без пушек и пулеметов.

Восточная сторона была неохраняемой, линией наименьшего сопротивления, простейшей для нас. Наш поход был бы крайним примером обходного маневра, поскольку вовлекал нас в путешествие по пустыне на шесть сотен миль, чтобы взять траншеи, лежащие в пределах досягаемости пушек наших судов; но приемлемой альтернативы не было, и этот план был настолько в духе моих постельных раздумий, что его исход мог бы быть счастливым и определенно был бы поучительным. Ауда считал, что с динамитом и деньгами все возможно, и что меньшие кланы вокруг Акабы присоединятся к нам. Фейсал, который уже вышел с ними на связь, тоже считал, что они помогут, если мы прежде достигнем успеха при Маане и затем двинем войско против порта. Пока мы размышляли, флот совершил на этот порт нападение, и пленные турки дали нам такую полезную информацию, что я жаждал отправиться сразу же.

Путь по пустыне до Акабы был таким долгим и таким трудным, что мы не могли брать ни пушек, ни пулеметов, ни припасов, ни солдат регулярной армии. Следовательно, единственным элементом, который мне пришлось бы оторвать от железнодорожного плана, была моя собственная персона; учитывая обстоятельства, этой потерей можно было и пренебречь, поскольку я был так сильно настроен против этого плана, что моя помощь не шла бы от души. Так что я решил идти своим путем, по приказу или без него. Я написал Клейтону письмо, полное извинений, доказывая, что у меня самые благие намерения; и вышел в путь.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава 21 (XXXVIII)

Глава 21 (XXXVIII) Общие замечания касательно упадка римского владычества на ЗападеКогда Греция была обращена в римскую провинцию, греки приписывали победы Рима не достоинствам республики, а ее фортуне. Непостоянная богиня, так неразборчиво расточающая и отбирающая назад

Глава XXXVIII О домашнем сечении за границей

Глава XXXVIII О домашнем сечении за границей Если мы согласимся с тем толкованием, которое приводят раввины о падении рода человеческого, то нам придется не спорить и против того, что удары как наказание ведут свое начало еще со времен рая на земле. Раввины говорят, что когда

Глава XXXVIII Кар, Карин и Нумериан

Глава XXXVIII Кар, Карин и Нумериан Кар, родившийся в Нарбоне, правил два года. (2) Он сейчас же назначил цезарями (своих сыновей) Карина и Нумериана. (3) Сам Кар был убит молнией близ Ктезифонта. (4) Сын его, Нумериан, также был убит вследствие козней, подстроенных его тестем Апром

Глава XXXVIII Кар, Карин и Нумериан

Глава XXXVIII Кар, Карин и Нумериан Итак, Кар,[243] чувствуя свою силу как префект претория, облекся в одежду августа и сделал детей своих, Карина и Нумериана цезарями. (2) И так как, узнав о смерти Проба, всевозможные варвары стали успешно вторгаться в пределы [государства], он

Глава XXXVIII

Глава XXXVIII (Книга III, глава 6)О природе русских, их душевных качествах и нравахКогда наблюдаешь русских в отношении их душевных качеств, нравов и образа жизни, то их, без сомнения, не можешь не причислить к варварам. И так нельзя сказать о них, как в старину говорилось о греках

Глава XXXVIII. Кампания Деларея 1902 года

Глава XXXVIII. Кампания Деларея 1902 года Напомним, что в конце 1901 года лорд Метуэн и полковник Кекевич подошли к восточной части своего дистрикта и устроили базу на железнодорожной линии на участке Клерксдорпа. Их позиция подкреплялась тем, что кордон блокгаузов теперь

Глава XXXVIII. ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ (5)

Глава XXXVIII. ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ (5) Я царь или не царь? Миром, смешно отрицать, правят объективные факторы. В целом. Но в частностях, порой длиною в человеческую жизнь, субъективные тоже. А уж если и те, и другие играют в унисон, на выходе получается цунами. В середине

Глава XXXVIII О капитуляции в Ялте

Глава XXXVIII О капитуляции в Ялте Выиграв кампанию, можно проиграть баталию. (Наполеон) А теперь поговорим о Ялте. А что, собственно, Рузвельт уступил? Восточную Европу? Так она и так была у Сталина в руках. И мы уже видели, что он это победой в войне не считал. Западные области

ГЛАВА XXXVIII Продолжение той же темы

ГЛАВА XXXVIII Продолжение той же темы Что же, наконец, представляет собой эта компиляция, которая носит у нас название Установлений Людовика Святого, этот темный, запутанный и двусмысленный кодекс, представляющий собою смесь французского законодательства с римскими

Глава XXXVIII

Глава XXXVIII Чистоплотность заставила меня остановиться за Веджхом и сменить свои грязные одежды. Фейсал, когда я доложил о себе, ввел меня для беседы во внутреннюю палатку. Казалось, что все идет хорошо. Еще больше машин пришло из Египта; Йенбо покинули последние солдаты и

Глава XXXVIII

Глава XXXVIII Атаман Иловайский. Устройство Новочеркасска. Общественная жизнь в нем. Балы и театральные представления. Кончина Императора Александра I. Бунт «декабристов». Декабристы о Доне. Атаман Кутейников. Назначение Наследника Русского Престола Атаманом всех казачьих

Глава XXXVIII. Процесс короля

Глава XXXVIII. Процесс короля Два месяца, протекших со времени открытия Конвента до предания короля суду, до сих пор остаются загадкой для истории.Первый вопрос, который неизбежно должен был представиться Конвенту, как только он собрался, был, несомненно, вопрос о том, что

Глава XXXVIII. С. 151-152.

Глава XXXVIII. С. 151-152. 208 Каразин Н.Н. Полн. собр. соч. Т. 9. С. 108. 209 там же. С. 118. 210 См.: Меримзон М.И. Рассказ старого солдата // Еврейская старина.