Глава пятьдесят шестая Покорение и тирания

Глава пятьдесят шестая

Покорение и тирания

В Греции, между 687 и 622 годами до н. э Спарта и Афины пытаются уничтожить порок

К моменту смерти Ашшурбанапала греческие колонисты уже основали десятки городов на западе и востоке от своего полуострова. Они построили на азиатском берегу новый город на месте четырехсотлетних руин Трои. Греческие города Халкида и Эретрия, заложившие не менее девяти поселений на Италийском полуострове, также организовали свои поселения к северу от Афин; Халкида послала туда так много людей, что вся область севернее Афин стала известна как Халкидики.1 Афинский берег был окаймлен греческими городами; греки собрались здесь, по остроумному сравнению Платона, «как лягушки вокруг болота».2

Поселенцы, которые отваживались селиться в этих новых греческих поселениях, должны были оставлять свои городские привычки и дома в метрополиях, или «материнских городах», из которых они пришли.3 Их идентичность как греков заключалась в их способности создавать греческую обстановку на новой земле. Они брали с собой корзины греческого зерна, чтобы сажать его на далеких землях, и горшки с греческими головешками, чтобы разжигать очаги далеко от дома. Поддерживаемые греческой пищей и согреваемые родным огнем, строя свои храмы, рассказывая греческие предания и посылая своих представителей на общегреческие игры, плетя греческие сети, то есть сохраняя образ жизни родного полуострова, они осваивали далекие части света.

Нехватка земли на Греческом полуострове заставляла каждую метрополию отсылать колонистов в дальние земли еще до того, как родной город достигал полного развития. Колонии, окруженные другими народами, росли вместе с родными городами. С самого начала быть греком означало также обладать элементами азиатской, италийской, финикийской и африканской культур. Греческие поселенцы заселили Фракию, землю к северу от Черноморских проливов, где фригийцы давным-давно наладили путь по воде в Малую Азию.[179] Греческие искатели приключений прошли через пролив Босфор в Черное море, вокруг которого люди из Милета – ионического города, который сам был заселен микенскими колонистами более века тому назад, – основали не менее семидесяти колоний. Колонисты, посланные из Мегар (западнее Афин, на полоску земли, которая соединяла Пелопоннес с северной частью Греческого полуострова), заняли два ключевых пункта по обеим сторонам Босфора и построили на его берегах двойники своего города – Византий на западном берегу и Халкедон на восточном.

На острове Тира, где жизнь постепенно возрождалась вокруг кратера вулкана, нехватка земли была особенно сильной. К концу периода колонизации, вероятно, около 630 года до н. э., жители Тиры отобрали одного из каждых двух сыновей и отослали их в Ливию – на африканский берег.

По свидетельству самих выходцев с Тиры, экспедиция высадилась сначала на острове возле африканского берега, но затем были присланы дополнительные поселенцы («одного из двух братьев… кого отсылали, решало большинство»), чтобы расширить тирскую колонию на материк. Это греческое поселение в Северной Африке стало известно как Кирена.[180] Но сами жители Кирены запомнили эту историю в куда более неприглядном виде. Они заявляли, что первые колонисты испытывали столь сильный голод и нужду, на своем бесплодном острове, что попытались вернуться на Тиру. Однако:

«жители Тиры отказались пустить их… они стреляли по ним каждый раз, когда их лодки подходили ближе к берегу, и велели плыть назад в Ливию. Так как у них не было выбора, они вернулись».4

Через пятьдесят шесть лет после правления двух первых царей Кирены Геродот говорит, что «население Кирены стало много меньше, чем оно было при начале колонизации Ливии».5 Другими словами, условия жизни на ливийском берегу были такими трудными, что колония едва выживала. Но, несмотря на лишения, на Тире дела обстояли еще хуже. Враждебность жителей Тиры к возвращающимся колонистам, которые снова переполнили бы остров, показывает, что отправка греческих семей в колонии была, литературно говоря, делом жизни и смерти.

Город Спарта в центре Пелопоннеса показал пример другого подхода к проблеме перенаселения.

Распространение греческого мира

Жители Спарты были дорийцами, которые поселились на микенских руинах и построили здесь свои города. Спарта располагалась в долине, на восточном берегу реки Эврот, которая текла вниз с гор на севере. Река являлась источником воды, но была мелкой, каменистой, на ней было невозможно судоходство, поэтому у спартанцев не было кораблей. В то время как греческие города на морском берегу посылали кораблями товары в колонии на востоке и западе, спартанцы вооружились, пересекли гряду гор Тайгет на своей западной границе и атаковали город Мессена, который лежал по другую их сторону. Мотивация спартанцев была абсолютно практической: примерно через семьдесят лет спартанский поэт Тиртей, писавший о войне, называет эту страну так: «широко раскинувшаяся Мессена… годная для пахоты и удобная для посевов».6

Завоевание не было легким; Тиртей говорит, что спартанцы и мессенцы воевали двадцать лет. Но к 630 году Мессена стала спартанским владением. Теперь Спарта не была простым греческим городом: она стала маленьким царством. В этом царстве завоеванные мессенцы стали сословием рабов, которые производили пищу для своих хозяев, обитая в таких же условиях, какие мы находим повсюду в средневековом феодализме: «как ослы, измотанные ношей, – говорит Тиртей, – из-за тяжкой повинности они несут своим хозяевам половину всей продукции, которую дает земля».7 Сами спартанцы стали аристократией – народом воинов и матерей воинов.

Спартанское государство было особенным, в древнем мире такого больше не существовало нигде: оно имело двух царей, потомков легендарных братьев-близнецов, которые правили Спартой несколько поколений тому назад, тратя «всю свою взрослую жизнь на ссоры друг с другом».8 Спартанский народ предпочитал двух ссорящихся царей одному, сосредоточившему в своих руках все полномочия власти.[181]

Система с двумя царями, хотя и порождала свои трудности, предотвращала утверждение монархии месопотамского типа. Спартанцы, в отличие от ассирийцев, не считали святым установлением, что боги выбирают одного человека, который бы правил ими. Утверждение Ашшурбанапала, что он царь «по постановлению великих богов», что он назначен ими для «осуществления верховного руководства», было не только инородным, но и отталкивающим.9 Страх шумеров перед унаследованной, неограниченной царской властью, кончающейся лишь со смертью, который однажды нашел свое выражение в древних преданиях, активно вернулся в Спарте.

Но даже с двумя царями, играющими в перетягивание каната власти, спартанцы удерживались от полной концентрации управления в руках монарха. Любое древнее царство имело три основных власти: военная, чтобы объявлять войну и руководить армией; судебная, чтобы создавать законы и контролировать их соблюдение; и власть жрецов, чтобы устанавливать добрые отношения с богами. Израиль стал одной из самых ранних наций, которая объединила эту трехстороннюю власть в своих законах, официально объединив роли пророка, священника и царя.

В Спарте цари тоже держали в своих руках все три ветви власти – но со значительными ограничениями. Они были жрецами Зевса и получали прорицания от богов, но четыре иных государственных лица также имели право слышать предсказания. Цари не могли игнорировать дурные приметы без того, чтобы о них не узнали люди. Цари имели право самостоятельно объявлять войну – но от них требовалось быть первыми в бою и последними при отступлении, что, без сомнения, удерживало их от отправки войска в ненужные битвы. Ко времени Геродота юридическая власть царя сократилась до двух достаточно странных и своеобразных ролей. Ему позволялось принимать в одиночку решение о том, «кто женится на наследнице, отец которой умер, не успев ее ни с кем обручить, и выносить решение в случаях, касающихся общественных торговых путей». Остальная судебная деятельность ложилась на совет двадцати восьми старейшин.10

Но реальной властью в Спарте были не царь, не жрец и даже не Совет Двадцати восьми. Спартанское государство управлялось жестким неписаным сводом законов, который определял каждый аспект существования Спарты.

Содержание большинства этих законов дошло до нас от Плутарха, который жил несколькими веками позднее. Но, даже допуская возможность вольного или невольного их искажения, мы можем констатировать, что эти законы, судя по всему, управляли любой чстью жизни спартанцев – от самой большой до самой крохотной. Дети принадлежали не своим семьям, а городу Спарта; совет старейших имел право проверить каждого ребенка и дать ему разрешение на жизнь или приказать предать его смерти на Апофетаи, «месте выставления на вид» – пустоши в горах Тайгет. В возрасте семи лет мальчики приписывались к «стаду мальчиков», где они бегали с полной военной выкладкой, учились бороться и добывать себе пищу. Мужчина мог выбрать любую женщину, которую пожелал сделать беременной, или предложить свою жену другому мужчине, если это решение шло на пользу господствующей расе:

«Предположим, более старшему мужчине с молодой женой нравился молодой человек знатного происхождения и добродетельный… если молодой человек оплодотворит его жену своим знатным семенем, он может принять ребенка как своего собственного. Или… если человек высокого положения желал женщину, бывшую замужем за кем-то другим, из-за ее скромности и хороших детей… он мог уговорить ее мужа позволить ему спать с его женой, чтобы он мог посеять свое семя в, так сказать, богатую и плодородную почву».11 Более мелкие законы регулировали личные потребности.

По закону спартанцы ели в основном в общих «столовых», чтобы не допустить жадности: «Это не давало им проводить время за столом дома, раскинувшись на богатых диванах, – объясняет Плутарх, – раскармливая себя в темноте, как ненасытные животные… и разрушая себя морально, а также физически, наслаждаясь каждым капризом и объедаясь». Девушки, которые были будущими матерями спартанских воинов, должны были танцевать обнаженными перед толпами молодых людей – это давало им дополнительную мотивацию оставаться стройными.

Плутарх добавляет, что этот закон компенсировался другим, который давал девушкам возможность «высмеивать молодых людей одного за другим и с пользой критиковать их ошибки».12 Двери и крыши домов могли делаться только топором и пилой, использовать более совершенный инструмент было незаконно. Это означало невозможность появления желания иметь хорошую мебель и ткани, так как они выглядели бы нелепо рядом с грубо обработанным деревом.[182]

Эти законы были неписаными. Один из устных законов объявлял, что записывать законы противозаконно. Закон работает, только если он записан в душах и сердцах горожан, если он – «упорное стремление, которое подстегивает появление законодателя в каждой отдельной персоне». Спартанцы постоянно следили друг за другом, чтобы не нарушались неписаные правила: «Богатому человеку невозможно было сначала поесть дома, а потом пойти в столовую с полным желудком, – замечает Плутарх, – потому что каждый был настороже, ожидая такую ситуацию, и они обычно следили за людьми, которые не пили и не ели с ними, и издевались над ними за отсутствие самоконтроля».13

Несколькими поколениями позже спартанец Демарат попытался объяснить персидскому царю Ксерксу, как это постоянное законотворчество повлияло на характер спартанцев:

«Хотя они были вольными, они были не полностью свободны. Их хозяином был закон, и они гораздо больше боялись его, чем ваши люди боятся вас… Они исполняли все, чего требовал закон, и его команды никогда не менялись: например, они никогда не должны были поворачиваться спиной в битве, независимо от того, сколько врагов находилось перед ними; они были обязаны удерживать свою позицию и или победить, или умереть».14

«Они боятся закона гораздо больше, чем ваши люди боятся вас». Государство Спарта, созданное, чтобы уйти от абсолютизма восточной монархии, намного превзошло ее.

Тем временем на севере, на участке земли, который соединял Пелопоннес с остальным полуостровом, Афины также выросли в нечто большее, чем просто город, и пошли дальше, чем Спарта, совсем избавившись от своего царя.

В очень древние времена микенский город Афины управлялся мифологическим Тесеем, чей дворец стоял на высокой скале – Акрополе в центре Афин, что «на самой высокой точке города». В дни упадка микенской цивилизации многие жители Афин либо ушли отсюда, или умерли от голода или чумы. Но кто-то все-таки остался и сохранил город живым.

Через два-три века Афины стали медленно оправляться от катаклизмов, которые вымыли из города население. Когда началась колонизация заморских земель, Афины отправили своих горожан заселять Ионическое побережье Малой Азии.15

Описаний событий тех лет, примерно до 650 года до н. э., сохранилось очень немного, и то в рассказах, написанных много времени спустя. Примерно в 310 году н. э. Евсевий, епископ города Кесария в Палестине, собрал хронологическую таблицу событий древней истории, которая охватывает семьсот лет наследования афинских царей, начиная примерно с 1500 г. до н. э.:

«Теперь мы перечислим царей афинян, начиная с Секропа… Общая длительность правления всех [его потомков]… была 450 лет».16

Этот список содержал столько же исторической правды, как и биография греческого бога Диониса, который по легенде родился из бедра Зевса во время правления пятого афинского царя.[183] Но он сообщает нам, что когда-то в Афинах существовали цари. Однако постепенно власть монарха таяла. После четырех с половиной веков эта должность была переименована: правление Афинами все еще переходило от отца к сыну и было пожизненным, но теперь правитель назывался архонт – главный судья. Другое официальное лицо, полемарх, контролировал военные дела, а третий человек выполнял жреческие функции.

Тринадцатью годами позднее афиняне проголосовали за то, чтобы давать архонтам власть на десять лет; еще через семьдесят лет институт судей был преобразован снова, а их правление стало одногодичным. «Первым архонтом на год, – пишет Евсевий, – стал Креонт в год 24-ой Олимпиады», другими словами, в 684 году до н. э.

Это все, что мы узнали от Евсевия, который затем переходит к бесконечному списку олимпийских чемпионов в различных видах спорта в 249 последовательных Олимпийских Играх. Но другие отрывочные рассказы, сложенные вместе, показывают нам медленный и извилистый путь от монархии к олигархии – некой разновидности аристократической демократии. К 683 году до н. э. функции архонта уже выполнял совет из девяти землевладельцев. Они были избраны другими землевладельцами, но сбор всех афинян – экклезия – должен был подтвердить кандидатуры избранных. Экс-архонты становились членами городского совета – Ареопага, который собирался под западной стеной Акрополя на небольшой возвышенности, называемой «Холм Ареса».17

Эта система была более сложной и менее эффективной, чем спартанская. Но афиняне не нуждались в постоянном давлении на подвластные им народы, и им не нужно было бороться за расширение своей территории. К 640 году Афины уже покорили всех ближайших соседей, но, судя по всему, этот процесс происходил более или менее мирно – отдаленные деревни видели преимущества нахождения под защитой Афин. Маленький «лоскуток земли» к югу от города, район, известный как Аттика, почти полностью находился под контролем Афин. Окаймленные с востока, запада и севера низкими горами, они не пытались распространять свой контроль много дальше.

Однако в 632 году швы квазидемократической практики начали трещать. Олимпийский чемпион по имени Силон (он упомянут в перечне Евсевия как победитель диаулос, или «двойных гонок», бега на 400 метров на Олимпийских Играх, состоявшихся за восемь лет до этого)18 предложил превратить систему архонтов в нечто другое.

«Сидон, – пишет Фукидид, – запрашивал оракула в Дельфах, и бог сказал ему захватить Акрополь в Афинах на большом празднике Зевса». Дельфийский оракул представлял собой жрицу, которая сидела на трехногом стульчике рядом с видимой трещиной на вершине горы Сибиллы, на крупном валуне обнажения горы Парнас. Верующие взбирались на скалу и подавали вопрос жрице, которая затем спрашивала ответ у богини земли Геи и получала его через трещину. Затем она в трансе передавала ответ нескольким помогавшим жрецам, которые перелагали его в стихи гекзаметром и передавали назад вопрошавшему. Трещина, транс и гекзаметр в соединении друг с другом обычно производили загадочное пророчество, открытое для массы интерпретаций – что также не давало возможности обвинить оракула в ошибке.

Сидон, обдумав полученный ответ, решил, что «великий праздник Зевса» должен относиться к приближающимся Олимпийским Играм. Какое другое время подошло бы для победителя и Олимпиады, чтобы захватить власть? Он одолжил группу вооруженных воинов у своего тестя, собрал друзей и занял Акрополь, заявив о намерении «сделать себя тираном».19

«Тиран» был в греческой политике техническим термином – так называли политика, который перепрыгивал нормальную процедуру получения власти (выборы с последующим утверждением) и силой устанавливал контроль над городским правительством. Тираны не обязательно были жестокими, хотя они стремились к автократическому правлению, чтобы удерживать власть. Различные греческие города, разбросанные по всему полуострову, часто управлялись тиранами (например, тесть Сидона был тираном города Мегара недалеко от Афин, на востоке, что объясняет, почему он имел личные отряды вооруженных солдат и мог одолжить их зятю).

Но Сидон неверно выбрал «великий праздник Зевса». Очевидно, оракул имел в виду более позднее празднество, которое происходило вне города; Сидон выбрал плохое время для захвата власти.

Это предполагает, что он не был опытным заговорщиком; любой вовлеченный в такую политическую интригу должен понимать, что захват был бы более эффективным, когда все мужчины вышли на празднование за стены города. В итоге большинство афинян были возмущены его акцией и не подчинились.

«Как только афиняне осознали [захват власти], они… расположились вокруг цитадели, осадив ее. Но по мере того, как время шло… ответственность за охранение [была] оставлена на девять архонтов с неограниченной властью предпринимать все, что угодно, по своему усмотрению… Тем временем, Сидон и его осажденные товарищи начали страдать от отсутствия пищи и воды. Тогда Сидон с братом сбежали; но остальные, в подавленном состоянии, причем некоторые уже умирали от голода, расселись, как просители, у алтаря в Акрополе».20

Заговорщики просили пощады во имя Афины, у алтаря которой сидели. Архонты согласились сохранить им жизнь, но когда люди, шатаясь, вышли, архонты приказали убить их. Несколько человек бросились к алтарям богинь Деметры и Персефоны, но все равно были убиты – страшнейшее нарушение обычая, так как предполагалось, что каждый, кто просит защиты у бога возле его алтаря, освобождается.

За это преступление афиняне выслали архонтов, приказавших совершить резню. Когда те попытались вернуться, их выдворили снова, на этот раз более жестко, а тела их жертв были выкопаны и брошены им вслед.21 Сам Сидон предусмотрительно исчез насовсем и никогда больше не появлялся в истории Афин.

Но эта стычка и последовавшее общее беспокойство показали, что мира в Афинах при архонтах не было. В большинстве случаев архонты делали то, что устраивало их самих. В своей истории устройства Афин, написанной несколькими веками позднее, Аристотель указывает, что афинская демократия на деле была привилегией нескольких обладавших властью человек. Как и спартанцы, которые считали себя свободными, но были порабощены своими законами, афиняне были свободны лишь очень условно: «Бедняки, а также их жены и дети на деле являлись рабами богачей». Аристотель пишет:

«Их называли арендаторами одной шестой, так как это была рента, которую они платили за обрабатываемую ими землю богачей, а вся страна находилась в руках нескольких человек. И если когда-либо они не платили ренту, то они сами и их дети подлежали аресту… Таким образом, для основной массы людей большая часть горя и горечи в общественных делах происходила из рабства; но в чем еще они чувствовали неудовлетворенность, так это фактическое отсутствие у них в чем-либо своей доли».22

В ответ на возрастающий политический хаос афиняне сделали именно то, что отказались делать спартанцы: они решили, что для законов Афин, которые всегда были устными, пришло время стать писаными. Суждения аристократов перестали годиться для управления городом; Афины нуждались в своде законов.

Человеком, который взялся за работу по обработке массы устных традиций и систематизации их, дабы превратить все это в записанный свод законов, был член Ареопага по имени Дракон. Составленная им версия афинских законов была замечательна не столько списком караемых преступлений (убийство, воровство, прелюбодеяние), сколько тем, что за большинство проступков расплатой служила смерть. Как и свод Хаммурапи, законы Дракона ничего не знали о большем и меньшем проступке: «Наказание смертью было зафиксировано почти для всех преступлений, – говорит Плутарх, – это означало, что даже люди, осужденные за то, что не работали, приговаривались к смерти, и укравший овощи или фрукты нес такое же наказание, как и ограбивший храм или убивший человека».23

Сам Дракон, когда его спросили, почему набор наказаний такой радикальный, как говорят, ответил: «Даже мелкие преступления заслуживают смерти – но я, увы, не могу найти более серьезного наказания для более крупных преступлений». Именно эта строгость заключена для нас в английских словах драконовский и чрезвычайный[184] – а в ожидании греков, что человек может стать идеальным, кроется отзвук спартанских представлений о преступлении.[185] Плутарх пишет, что спартанцы, когда другие греки спрашивали их, как наказывается прелюбодеяние в Спарте, заявляли: «Ему придется заплатить штраф – быка из своего стада, достаточно большого, чтобы протянул голову через гору Тайгет и попил из Эврота». «Как же может бык быть таким большим»? – удивлялся гость, в ответ на что спартанец отвечал: «А как может иметь место в Спарте прелюбодеяние?»24

Спартанские законы должны были уничтожить все грехи, потому что они были написаны прямо в сердцах спартанцев. В Афинах, совершенно другом греческом городе, правители также верили, что в справедливом обществе, где горожане воспитаны правильно и предупреждены, преступлений не будет. Оба города избавились от власти своих царей; оба нашли необходимым иметь другой метод сохранения законности вместо монархии.

И в обоих случаях желание дать каждому горожанину возможность достичь совершенства привело к появлению системы, при которой граждане были обязаны следить за жизнью друг друга. Стела, открытая в руинах Афин, сообщает, что смертный приговор Дракона мог осуществляться самими горожанами Афин: любой человек мог убить похитителя ребенка, прелюбодея или ночного грабителя, пойманного на месте преступления.25 Законы, которые должны были дать равенство, сделали из каждого горожанина убийцу.

Примерно в 600 году до н. э. проявился афинянин по имени Солон, пожелавший внести свой вклад в создание справедливого свода законов. Он был молодым человеком из хорошей семьи, но его отец истратил почти все состояние семьи на ложно понимаемое благородство, что заставило сына заниматься торговлей. Отец был любителем роскоши, хорошей пищи и выпивки, и был необыкновенно любвеобильным: «Он не мог пропустить мимо хорошенького юношу», – аккуратно фиксирует Плутарх.26

Дело Солона процветало, и как многие более поздние светила бизнеса, он вовлекся в местную политику. Плутарх, от которого мы получили большую часть подробностей о жизни Солона, пишет, что как только Афины очутились на грани гражданской войны, «взоры самых чувствительных афинян обратились к Солону», потому что он был респектабельным представителем среднего класса. «Он не участвовал в дурных делах богатых и не был также уличен в причинении бед бедным… Богатые находили его приемлемым благодаря его богатству, а бедные – из-за его честности».27

Солон, выбранный архонтом, отменил законы Дракона (кроме наказания за убийство) и принялся за собственное законотворчество. Он создал новые законы, которые охватывали все – от норм содержания общественной канцелярии до соблюдения приемлемых границ при плаче по умершему (горе – это хорошо, но принесение в жертву коровы, раздирание себе груди или посещение гробниц людей, которые не были членами семьи – это уже слишком).

Но самый трогательный пункт относился к наведению справедливости в материальном положении в городе, что заведомо было неблагодарной задачей. «Обе стороны лелеяли большие надежды», – указывает Плутарх; это означает, что Солон обязан был кого-то разочаровать. Что он и сделал почти сразу же, отменив навалившиеся на бедняков долги и перераспределив землю так, чтобы сельский житель, который несколько поколений обрабатывал эту землю, теперь владел ею.28

Это не понравилось афинской аристократии. Не понравилось это и беднякам, которые надеялись не просто на отмену долгов – они хотели перераспределения земли всем поровну, а самые бедные опять не приобрели своей земли. «У нас есть его собственные слова о том, что он обидел большинство жителей Афин, не исполнив их ожиданий», – пишет Плутарх и приводит цитату из поэмы, относящейся к Солону: «Однажды их умы наполнились глупыми надеждами, но теперь / Все косо, с гневом смотрят на меня, как будто их враг я».

Такой ход дел был предсказан знакомым Солона, чужаком-иностранцем, который недавно приехал в город и видел, что Солон занимается написанием законов. Гость рассмеялся: «Эти твои декреты не отличаются от паутины паука, – заявил он по словам Плутарха. – Они будут обуздывать слабых и ничего не значащих, которые попадутся в сети, но будут разорваны в лоскуты людьми могущественными и богатыми».29

Солон не согласился. Никто не нарушит законов, настаивал он, если они правильны и соответствуют нуждам каждого горожанина. Это был идеалистический взгляд на человеческую природу, и Солон подверг его проверке, уехав из Афин на десять лет, как только его законы были введены в силу, дабы позволить им работать вне зависимости от его персоны. «Он заявил, что отправляется посмотреть мир, – пишет Геродот, – но на деле поездка была организована, чтобы избежать возможности отменить хоть какой-то из законов, которые он создал».30 А также, возможно, из-за банальной досады:

«Как только его законы вошли в силу, – пишет Плутарх, – не проходило дня, дабы к нему не приходило несколько человек, чтобы высказать одобрение или неодобрение, или порекомендовать вставить в законодательство несколько каких-либо пунктов, или убрать из него что-либо… Они расспрашивали его о законах и просили объяснить в деталях значение и цель каждого отдельного пункта».31

И как же оно работало? Когда Солон уехал, афинские политики вскоре снова увязли в своих старых разногласиях и перебранках. «Результаты законов, – говорит Плутарх с сожалением, – скорее, подтвердили предположения гостя, чем ожидания Солона». Афинский эксперимент снова не смог принести справедливости, а тем более – мира. Вновь небольшая группа афинян начала строить планы установления тирании.

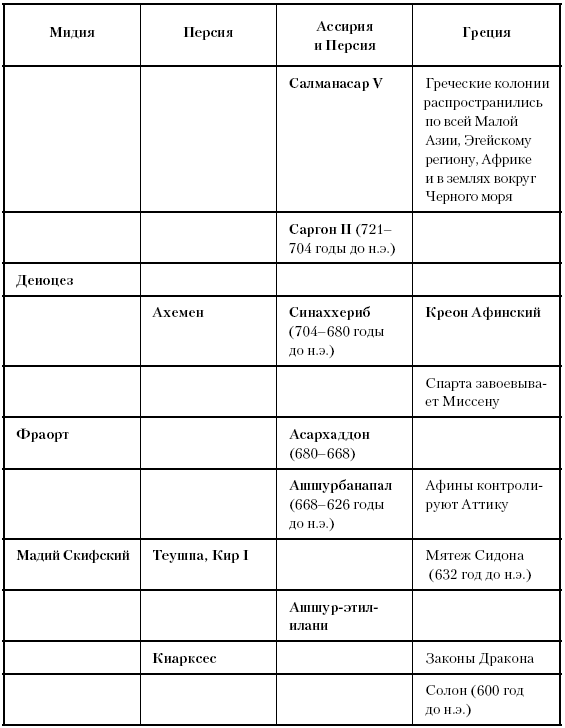

Сравнительная хронология к главе 56

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

4. Тирания есть тирания

4. Тирания есть тирания

Глава пятьдесят шестая Покорение и тирания

Глава пятьдесят шестая Покорение и тирания В Греции, между 687 и 622 годами до н. э Спарта и Афины пытаются уничтожить порокК моменту смерти Ашшурбанапала греческие колонисты уже основали десятки городов на западе и востоке от своего полуострова. Они построили на азиатском

Глава 5 Тирания уголовников

Глава 5 Тирания уголовников Распределитель — Ограблены в первую же ночь — Неписанный закон уголовников — Наказание предателя — Профессорская посылка — Удачное вымогательство. Все только что прибывшие на Попов остров заключенные направляются в лагерный

Глава 6 Тирания серости

Глава 6 Тирания серости «… Непреодолимо трудно понять психическое состояние человека, открывшего нечто противоположное привычному человеческому опыту. Какая болезненная сила фантазии была у человека, впервые понявшего, что Земля – круглая. Как замер он, пораженный

Глава 1. Тирания, бесчестье и смерть

Глава 1. Тирания, бесчестье и смерть Насколько благочестивыми являлись первые шаги Юстиниана II в начале царствования, настолько нелепым и безумным казалось его императорство после возвращения на царский трон. Он словно специально делал всё возможное, чтобы уронить честь

Глава 12 ПАДЕНИЕ АФИН. ТИРАНИЯ 30-ти

Глава 12 ПАДЕНИЕ АФИН. ТИРАНИЯ 30-ти После отставки Алкивиада, в 406 г. афиняне избрали новых стратегов, в их числе Перикла младшего. Стратеги провели всеобщую мобилизацию. Всем иностранцам, пожелавшим вступить во флот, были дарованы права гражданства. В результате удалось

Тирания есть тирания

Тирания есть тирания Около 1776 г. некие важные в английских колониях персоны совершили открытие, которое, как продемонстрировали последующие двести лет, оказалось весьма полезным. Они обнаружили, что, создав нацию, символ, узаконенное объединение под названием

Глава шестая В Пятьдесят пятой армии

Глава шестая В Пятьдесят пятой армии Теплоход № 19 — Обстрел Усть-Ижор — Школа снайперов — Исполнение клятвы мести — Колхоз имени Макса Гельца — Сторож пристани — В прифронтовом поезде(Рыбацкое, Овцино, 55-я армия. 3–6 июля 1943 г.)Теплоход № 193 июля, 6 часов вечера.

ГЛАВА СТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА СТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ Чужая душа не потому потемки, что недоступна взору, а потому, что порой и свою не всегда поймешь. И тут наступает психологический разрыв между реальным и воображаемым. Рождается глупость - естественная вещь для того, кто ее совершает, но не для

ГЛАВА СТО ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ

ГЛАВА СТО ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ Когда Америка кашляет, весь мир охватывает эпидемия ОРЗ. Или катар верхних дыхательных путей, что одно и то же. Передается при кашле, чихании и разговоре по душам.Катар (с ударением на первом слоге) - заболевание государственное. И тоже острое.

ГЛАВА СТО ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ

ГЛАВА СТО ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ На климатическом саммите в Париже серьезные люди сторонились президента Порошенко. Впрочем, несерьезные тоже. Пока Обама обменивался рукопожатиями с лидерами государств, глава Украины только что не стучался в его спину, однако тот проворно

ГЛАВА СТО ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ

ГЛАВА СТО ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ Подобьем баланс. 65 стран списочной коалиции, ведомой США, бьются насмерть с группировкой ИГИЛ. Еще ряд государств во главе с Россией худо-бедно сражаются с тем же противником. Саудовская Аравия спроворила свой альянс из 34 суннитских стран,