Глава девятая Убийца чудотворной иконы

Мы имеем тех преступников, каких заслуживаем.

Евгений Рудольфович Эйхгольц. Тюремный врач Шлиссельбургской крепости

— Какой придерживаетесь веры?

— Какой хотите…

Из допроса клюквенника Варфоломея Стояна (Чайкина)

Какой-то своей дорогой, то ли на Луну, то ли в иные пределы уходил в Шлиссельбурге и другой «вечник», Герман Александрович Лопатин.

Этот выпускник Петербургского университета блестяще защитил диссертацию на звание кандидата естественных наук и уехал за границу, где начал переводить «Капитал» Карла Маркса. Одновременно с этим, будучи членом Генерального совета Интернационала, Герман Лопатин вел борьбу с идеологическим противником Карла Маркса, бывшим шлиссельбургским узником Михаилом Бакуниным.

В 1884 году Лопатин вернулся в Россию, чтобы убить досаждавшего революционерам жандармского подполковника Георгия Порфирьевича Судейкина и воссоздать разгромленную «Народную волю».

Как и следовало переводчику «Капитала», Герман Александрович, несмотря на некую склонность к мистицизму, отличался основательностью. Совершив успешный теракт, он принялся составлять — с полными фамилиями и адресами — список членов новой «Народной воли», который потом изъяли у него при аресте.

Никто в Шлиссельбурге, разумеется, не упрекал Германа Александровича, что он, по сути, сдал полиции всю восстановленную «Народную волю», но Лопатин все равно держался строго и обособленно. В голодовках и отказах от прогулок, как и других ребяческих протестах шлиссельбуржцев, за которые, впрочем, те платили порою своими жизнями, не участвовал.

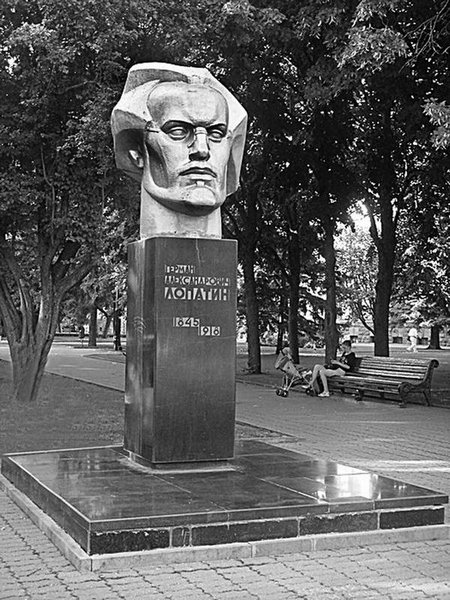

Памятник Г. А. Лопатину

И то ли близость с Карлу Марксу, то ли естественно-научное образование, то ли склонность к оккультизму, но с годами заключения в Германе Александровиче выработалась холодная, пугающая даже и атеистов-народовольцев своей беспощадностью, ненависть к православию.

Когда престарелая княгиня Мария Александровна Дондукова-Корсакова, печалившаяся, что арестанты в Шлиссельбурге совершенно лишены духовного призрения, упросила коменданта повесить в камерах иконы, Герман Николаевич потребовал у караульного жандарма, чтобы образ немедленно убрали. Жандарм, наверное, запамятовал об этом заявлении, а может, просто не понял существа требования, но Богородица так и осталась на стене камеры, и Лопатин, не теряя слов попусту, сам снял икону, расколол ее на щепки и выбросил в унитаз.

Произошло это событие в июле 1904 года.

В те самые дни, когда в Казани произошла трагедия, потрясшая всю Россию.

1

В этой книге мы уже говорили о Казанской иконе Божией Матери, явившейся на Руси еще в царствование Иоанна Васильевича Грозного…

После страшного пожара, уничтожившего 23 июня 1579 года весь посад, дочери казанского стрельца Матрене явилась во сне Богородица. Она указала место на пепелище, где 8 июля 1579 года и откопали облеченную в ветхое вишневое сукно — это был рукав однорядки — икону… Тотчас послали известить Казанского архиепископа Иеремию, но он посчитал ненужным смотреть, что отыскала несмышленая девочка, и к месту находки явился священник из ближайшей к пожарищу Николо-Гостинодворской церкви. Первым этот священник и поднял икону, чтобы поставить на приготовленный помост.

Звали его Ермолай…

Пятьдесят лет исполнилось ему тогда, но словно и не было их — в непроницаемых сумерках времени скрылась прежняя жизнь. Едва только взял Ермолай в руки чудотворный образ, спала пелена и сразу во всей духовной мощи явился перед Русью великий святитель патриарх Гермоген.

Почти все его святительское служение приходится на годы Смуты, и подвигом был практически каждый день земной жизни человека, избранного для своего святительского подвига самой чудотворной иконой Божией Матери Казанской…

В сане митрополита Казанского, в храмоздательных трудах встретил святитель роковой 1605 год, когда 13 апреля от апоплексического удара — кровь хлынула изо рта, носа, ушей — умер царь Борис Годунов.

Трон перешел к его сыну Федору, но 1 июня, поднятое посланцами Лжедмитрия, в Москве вспыхнуло восстание. Патриарха Иова, не признавшего самозванца, свели с патриаршества, а юного царя Федора удавили.

20 июня 1605 года Григорий Отрепьев торжественно въехал в Москву.

Князь Богдан Вельский, бывший опекун сыновей Иоанна Грозного, торжественно поклялся, что Отрепьев — царевич Димитрий, мать убитого царевича Димитрия — Марфа Нагая признала в самозванце своего спасенного сына…

Можно понять, чем руководствовались эти люди.

Одни лжесвидетельствовали из страха, другими руководила ненависть к Годуновым, третьи рассчитывали на щедрую награду Лжедмитрия.

Однако чем бы ни руководствовались они, ложь не могла сделаться правдой, и, настаивая на своем, люди оказывались поражены духовной слепотой и уже не могли разобрать, в какую пропасть ведут и страну, и самих себя.

За спиной Григория Отрепьева стояла Польша и весь католический мир Запада. Есть свидетельства, что, еще находясь в Польше, Отрепьев тайно принял католичество… Страшная угроза нависла тогда уже не только над престолом, но над самой православной сущностью нашей страны. И этого-то и не желали замечать обуянные жадностью московские вельможи.

Но не все русские были поражены слепотой. Многие различали надвигающуюся опасность и открыто встали на пути ее. Митрополит Гермоген был в числе их…

Когда самозванец обратился к иерархам Церкви с просьбой не настаивать на переходе Марины Мнишек в православие, возвысил голос митрополит Гермоген.

— Непристойно христианскому царю жениться на некрещеной! — сказал он. — Непристойно строить римские костелы в Москве. Из прежних русских царей никто так не делал.

Великою силою обладает слово правды.

Бесстрашно произнесенное, оно легко разрушает все хитросплетения лжи, возвращает зрение людям ослепшим, когда вокруг все выкрикивают лживые утверждения. Когда прозвучал глуховатый и несильный голос Гермогена, ясно увидели все, кто посажен ими на московский престол…

Свидетельства Богдана Вельского и Марфы Нагой могли обмануть только тех, кто хотел обмануться…

Страшен был гнев, который обрушил самозванец на Гермогена. Приказано было сослать митрополита назад в Казань, снять с него святительский сан и заточить в монастыре.

Однако Господь не попустил исполнения этого приказа.

17 мая восставшие москвичи выволокли Лжедмитрия из Кремлевского дворца и убили, а тело бросили в грязи посреди рынка.

Но непрочною оказалась и новая династия.

Еще не закопали у обочины дороги тело Григория Отрепьева, а уже поползли слухи, будто Лжедмитрию удалось бежать. Скоро объявился и новый самозванец Богданко — крещеный еврей из Шклова.

И воистину Божий Промысл видится в том, что рядом со «слабым» царем Василием Шуйским встал, словно бы высеченный из гранита, патриарх Гермоген.

Несколько раз силою своего святительского слова укрощал он междоусобную брань, однако бояр, вступивших на путь предательства Родины, укротить не удалось и ему.

Ладно бы Марина Мнишек, которая признала в шкловском еврее Богданко своего убитого мужа. Но в Тушино возникла и своя Боярская дума, в которую вошли князья Л. Т. Трубецкой, Д. М. Черкасский, А. Ю. Сицкий, М. М. Бутурлин, Г. П. Шаховский.

Ростовский митрополит Филарет Романов принял в Тушино сан патриарха…

Тогда Гермоген собрал в Успенском соборе купцов и бояр, умоляя их не наживаться на народной беде. Но сердца богатеев оказались глухи к призыву архипастыря о милосердии.

Страшная слепота поразила московских бояр.

Видели глаза, кого выбирают в цари, но не разбирали бояре, что делают, не ведали, что творят.

Они заключили с гетманом Жолкевским договор, чтобы пригласить на русский трон королевича Владислава, и открыли полякам ворота Кремля.

Казалось бы, что может сделать один человек?

Но необорима его сила, если он вооружен верой. Твердо, как скала, стоял Гермоген, и ни хитростью, ни угрозами не удавалось предателям добиться от него уступок.

И вот полетели из Москвы в большие и малые города грамоты Гермогена.

И услышала эти слова Россия.

В каждом русском сердце зазвучали они. Тогда-то и двинулось из Нижнего Новгорода собранное Козьмой Мининым и предводительствуемое князем Дмитрием Пожарским ополчение. И случайно ли, что чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери, уже сотворивший Руси чудо явления патриарха Гермогена, сопровождал ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского на всем их пути до Москвы. Перед последним штурмом русские ратники молились у чудотворной иконы…

Чудо, которое совершила икона с иереем Ермолаем, превратив его в грозного святителя, оказалось только прообразом чуда, совершенного 22 октября 1612 года, когда перед Пречистым Ликом Казанской иконы Божией Матери разъединенные политическими симпатиями и антипатиями, враждующие друг с другом русские люди вдруг очнулись и, ощутив себя единым народом, сбросили с себя вместе с обморочностью смуты и ярмо чужеземных захватчиков…

Можно рассуждать, что если бы остался жив Гермоген, может, и не вернулись бы так быстро в Кремль предатели-бояре, и, может быть, не удалось бы им так легко оттеснить от руководства страной ее освободителей. Может быть, и выбрали бы тогда царя из тех, кто освобождал Москву от поляков, а не из тех, кто защищал Москву от народного ополчения. Может быть, и взяли бы тогда верх те, кто считал, что у русского человека есть силы, чтобы устроить свою страну без пришлых людей, а не те, кто считал, что нам надо завозить для управления нами шведов, поляков или немцев…

Но говоря об этом, мы попадаем в то пространство нашей истории, которое по сложившейся традиции закрыто для осмысления.

К сожалению, в XIX веке наши прославленные историки вскользь упоминали об этих событиях, спеша скорее миновать запутанные переулки и загороженные площади нашей истории…

Но если мы сами забываем пространства своей истории, эти площади будут застроены людьми, которые бы хотели, чтобы у нас вообще не было никакой истории.

События конца XIX — начала XX веков доказали, что застройка эта ведется в нашей стране не только в переносном, но зачастую и в самом прямом смысле.

В 1896 году Константин Маковский создал наполненную высоким патриотическим пафосом картину «Минин на площади Нижнего Новгорода, призывающий народ к пожертвованиям». Интересно, что примерно в это же время, как раз напротив церкви, с паперти которой по преданию обращался к нижегородцам Кузьма Минин, купец Н. А. Бугров построил ночлежный дом, послуживший А. М. Горькому прототипом ночлежки в пьесе «На дне».

С одной стороны, конечно, благотворительность, а с другой — откровенное глумление…

Бугров и Горький как бы свели и поставили друг против друга воодушевленную идеей спасения Родины, объединенную жертвенным порывом Россию Минина и Пожарского, и Россию деклассированных, спившихся босяков, все помыслы которых сведены к поиску выпивки.

И они смотрели друг на друга, эти две России, и не узнавали себя.

Н. А. Бугров принадлежал к тому типу волжских купцов, о которых трудно сказать, чего — самобытности или самодурства — больше в них, но мы не будем утверждать, что он осознанно выбирал место для своего ночлежного дома, из которого — его слова! — «как из омута, никуда нет путей».

Это и не важно…

За Бугрова выбирали место ночлежки те темные силы, которые, по свидетельству современников, порою всецело завладевали его душой.

Ну а Максим Горький, создававший свою пьесу об обитателях бугровского дома, думается, о символизме соседства этого дома с Россией Минина и Пожарского знал совершенно определенно.

На дно в его пьесе, художественные достоинства которой, по моему мнению, весьма относительны, погружаются не только обитатели ночлежки, но и вся Русь, еще сохранившая способность противостоять предательству и измене, Русь, еще обладающая силой спасти саму себя.

Пьесу «На дне» Алексей Максимович Горький написал в 1902 году, а 29 июня[104] 1904 года в час ночи из летнего храма при Богородицком женском монастыре украли саму чудотворную икону…

Кражу совершил профессиональный церковный вор Варфоломей Андреевич Стоян, называвшийся Чайкиным, и его подельник, карманник Ананий Комов.

В ту же ночь на окраине Казани, в доме Шевлягина по Кирпично-Заводской улице, где Стоян-Чайкин арендовал целый этаж, эти словно сошедшие с горьковских страниц монстры, разрубили топором первообраз чудотворной иконы Казанской Божией Матери, чтобы побыстрее отделить от нее драгоценные камни и золото. Обломки и щепки от чудотворной иконы теща Чайкина, 49-летняя Елена Ивановна Шиллинг, «отталкивающей наружности старуха, тип старой сводни», сожгла в железной печке.

2

Надо отдать должное полиции.

Расследование преступления было проведено грамотно и оперативно.

Смотритель Александровского ремесленного училища Владимир Вольман, прочитав в газетах, что при краже был сломан замок наружной двери собора, сообщил в полицию о золотых дел мастере Николае Максимове, заказавшем у него в училище мощные разжимные щипцы, совершенно ненужные в ювелирной работе.

Максимов после очной ставки с Вольманом сознался, что заказал щипцы по поручению своего давнего покупателя Федора Чайкина.

Полиция, несмотря на поздний вечер, немедленно отправилась в дом Шевлягина по Кирпично-Заводской улице, однако обнаружила там только Елену Ивановну Шиллинг и девятилетнюю Евгению — дочь Прасковьи Кучеровой. Сам Чайкин за несколько часов до появления полиции, вместе со своей гражданской женой Прасковьей Кучеровой, уехал на извозчике на пристань.

18 июля Чайкин и Кучерова были задержаны в каюте прибывшего в Нижний Новгород парохода «Ниагара». У задержанных оказались фальшивые паспорта на имя супругов Сорокиных.

К тому времени полиция уже произвела тщательные обыски на квартирах Максимова и в доме Шевлягина. На квартире Максимова были найдены жемчужины, в которых монахиня Варвара, состоящая многие годы при чудотворной Казанской иконе, опознала украшения с похищенной святыни.

Успешным был обыск и на Кирпично-Заводской улице.

Полицейским удалось найти тайники, наполненные драгоценностями. Согласно протоколу, в ходе обыска обнаружены были: «куски пережженной проволоки, 205 зерен жемчуга, перламутровое зерно, камешек розового цвета, обломок серебра с двумя розочками, 26 обломков серебряных украшений с камнями, кусочек золота, 72 золотых обрезка от ризы, завернутые в рукав платья, 63 серебряных обрезка ризы и венца, пластинка с надписью «Спас Нерукотворенный»[105], серебряный убрус, смятый в комок, и другие подобные предметы».

Важные показания дала девятилетняя Евгения Кучерова.

Она показала, что накануне кражи Чайкин вместе с Ананием Комовым уходил поздно вечером из дома. Каждый имел при себе шпалеру (револьвер).

Утром девочка проснулась на рассвете и увидела, как отчим рубит секачом икону Спасителя, а Комов топором — икону Казанской Божией Матери.

Разрубленные куски иконы были сложены в железную печь, после чего бабушка (Елена Шиллинг) зажгла огонь…

От дыма она вытирала рукавом глаза, и это не понравилось Чайкину.

— Мамаша у нас сегодня плаксивая… — сказал он Комову.

Читаешь эти показания и вспоминаешь сон, приснившийся в 1579 году дочери казанского стрельца Матроне.

Прекрасным в этом сне был лик Богородицы, но дышал пламенем.

— От иконы исходило пламя, и прямо на меня, будто готовое сжечь… И голос я слышала… — Матрена наморщила лоб и повторила, стараясь не пропустить и не перепутать ни одного слова. — Если ты… не поведаешь… глаголов Моих… то Я… явлюсь в другом месте…

Сверстница Матроны Евгения Кучерова через 325 лет воочию увидела это ужасное пламя.

Оцепенев, смотрела она, как режет отчим сияющие драгоценными камнями ризы. Потом подняла с полу откатившийся камешек с Казанской иконы Божией Матери и зажала его в кулачке.

Показания Евгении Кучеровой помогли задержать последнего подозреваемого — «юркого, подвижного человека с плутовато-хищным выражением глаз и характерным длинным тонким носом, загнутым кверху» Анания Комова.

Он был арестован в день праздника Казанской иконы Божией Матери.

3

Тем летом произошло долгожданное для России событие. 30 июля 1904 года родился наследник престола, царевич Алексей.

«Когда я буду царем, — скажет он своему наставнику, — в России не будет бедных и несчастных».

Но мы знаем, что ненавистники России помешали стать царем этому долгожданному царевичу, родившемуся — увы! — после того, как святотатцами уничтожена была великая святыня России…

После уничтожения Казанской иконы Божией Матери начинаются и самые тяжелые поражения Русско-японской войны, и Кровавое воскресенье, и вся смута 1905 года!

Странно и как-то обреченно переплетаются между собою даты тех событий.

Слушание дела в Казанском окружном суде происходило в дни, когда японцы пошли на четвертый штурм Порт-Артура.

Столь схожий с героями Горького Варфоломей Стоян (Чайкин) рассказывал на суде, как сжигали они национальную святыню России. Он говорил это, и «суетливо, с гримасами всматривался в публику» своими «наглыми до дерзости глазами».

Строчили в записных книжках газетные репортеры.

Присяжные заседатели, позевывая, слушали клюквенника, уничтожившего одну из главнейших святынь нашей страны.

Согласно их вердикту, Варфоломей Стоян получил за свое преступление 12 лет каторги, Ананий Комов — 10 лет каторжных работ. Приговор ювелиру Николаю Максимову — два года и восемь месяцев арестантских рот, и по пять месяцев тюремного заключения — Прасковье Кучеровой и Елене Шиллинг, был еще мягче[106].

В день оглашения этого вердикта японцам удалось овладеть господствующей над Порт-Артуром высотой и они начали вести прицельный огонь по русским военным кораблям, стоящим на рейде…

Разумеется, сатанинское деяние Варфоломея Стояна (Чайкина) и его тещи «старой сводни» Елены Ивановны Шиллинг отличается от замешанной на откровенном глумлении благотворительности купца Бугрова, от русофобских сочинений Горького, от холодной ненависти к православию Германа Лопатина, от поздравительных телеграмм, которые посылали японскому микадо революционные петербургские студенты, но отличается только своими масштабами.

По сути, это однотипные явления.

Одна задача тут — как можно сильнее оплевать и унизить русского человека, одна цель — лишить его всякой надежды на национально-ориентированное устройство своей собственной страны…

4

Мы уже говорили, что признание Петра I, сделанное им после штурма Орешка, — «чрез всякое мнение человеческое сие учинено и только единому Богу в честь и чуду приписать» — это речь русского царя.

И когда прозвучали эти слова, буквально через несколько дней караульный солдат увидел замерцавший из-под кирпичной кладки свет Казанской иконы Божией Матери, замурованной здесь, когда в годы Смуты шведам удалось захватить Орешек.

Явственно было явлено и царю, и солдату, как смыкаются эпохи…

В 1612 году, перед тем как пойти на штурм, молились ратники Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского перед Казанской иконой Божией Матери. Задержавшись на девяносто лет, 1612 год пришел и в древнюю русскую крепость Орешек. И здесь, завершая освобождение Руси от иноплеменных захватчиков, явилась Пречистая Богородица Казанским ликом своим!

Мы знаем, что священник Ермолай, первым разглядевший икону Казанской Божией Матери, превратился в святителя Гермогена, но нам неведомо, кем стал солдат, первым увидевший Шлиссельбургский образ Казанской иконы Божией Матери. Может, он погиб в бесконечных петровских войнах, а может быть, закончил жизнь в крепостной неволе.

Другая эпоха, другое время пришло…

Петр I — сохранились только глухие упоминания о его распоряжении поместить обретенную икону в крепостной часовне — по сути, никак не отреагировал на находку, не захотел вдуматься в то великое значение, которое скрыто было в произошедшем чуде.

Почему он не пожелал придать государственного статуса чудесному обретению иконы Казанской Божией Матери в Шлиссельбурге?

Может быть, ему не хотелось начинать историю новой столицы с напоминания о Смуте, в которой его прадед, возведенный в митрополиты Лжедмитрием I, а в патриархи Лжедмитрием II, играл не самую героическую роль? Или ему важно было показать, что приневские земли он не освобождает, а завоевывает для России впервые?

Разница незначительная, если оценивать результаты военной кампании, но чрезвычайно существенная, если задуматься о духовном смысле войны, которая велась тогда на берегах Невы.

Говорят, что Петр I прорубил окно в Европу…

На самом деле окно в Европу здесь было всегда, и требовалось только отодрать старые шведские доски, которыми это окно пытались заколотить.

Но Петр I все делал сам, и даже когда он действовал в русле, определенном всем ходом русской истории, он действовал, будто никакой истории не было до него, и вся она — это беда всех наших реформаторов! — только при нем и начиналась…

Как бы то ни было, но Петр I не придал государственного статуса чудесному обретению иконы Казанской Божией Матери в Шлиссельбурге.

Шлиссельбургский образ, почти целое столетие прождавший за кирпичной кладкой человека, который освободит здешнюю землю от неприятеля и вернет икону России, так и остался за стенами крепости.

5

«Впереди стояли белые стены и белые башни из известняка. Вверху на высоком шпице блестел золотой ключ, — писала Вера Николаевна Фигнер, вспоминая о начале своего заключения. — Сомненья не было — то был Шлиссельбург. И вознесенный к небу ключ, словно эмблема, говорил, что выхода не будет. Двуглавый орел распустил крылья, осеняя вход в крепость, а выветрившаяся надпись гласила: «Государева»»…

Многим, многим бросался в глаза этот вознесенный к небу ключ.

Скрежет его был особенно явственным в те годы, и, вслушиваясь в него, невольно задумываешься, что хотя и можно по дням, а иногда и часам проследить, как развивались события, но все равно невозможно постигнуть, как интернационалистский, порою плохо говорящий по-русски сброд, со всех сторон хлынувший после февральской революции в Россию, сумел захватить в нашей стране беспредельную власть и погнать на уничтожение русский народ.

И так получается, что все это произошло в стране, когда из нее была вынесена едва ли не самая главная для ее исторической судьбы икона.

Одно из самых бессмысленных и жестоких преступлений совершил тогда, в 1905 году, эсер Иван Платонович Каляев. Сын полячки и околоточного надзирателя, внук крепостного мужика, он уже к 25 годам сумел уверовать в террор сильнее — это его собственные слова! — чем во все парламенты мира.

Иван Каляев бросил в Кремле бомбу, которая на части разорвала генерал-губернатора Москвы, великого князя Сергея Александровича.

Убийца написал потом, что «дело 4-го февраля» он исполнил «с истинно религиозной преданностью».

Религией его был социализм.

Существует трогательная история о посещении убийцы великой княгиней Елизаветой Федоровной, вдовой Сергея Александровича.

Совсем иначе описывал эту историю сам Каляев.

И. П. Каляев

«Мы смотрели друг на друга, не скрою, с некоторым мистическим чувством, как двое смертных, которые остались в живых. Я — случайно, она — по воле организации, по моей воле, так как организация и я обдуманно стремились избежать лишнего кровопролития. И я, глядя на великую княгиню, не мог не видеть на ее лице благодарности, если не мне, то, во всяком случае, судьбе за то, что она не погибла.

— Я прошу вас, возьмите от меня на память иконку. Я буду молиться за вас.

И я взял иконку.

Это было для меня символом признания с ее стороны моей победы, символом ее благодарности судьбе за сохранение ее жизни и покаяния ее совести за преступления великого князя.

— Моя совесть чиста, — повторил я, — мне очень больно, что я причинил вам горе, но я действовал сознательно, и если бы у меня была тысяча жизней, я отдал бы всю тысячу, а не только одну».

Более всего поражает тут, что Каляев даже не понял, что будущая святая преподобномученица Елизавета Федоровна не отблагодарить пыталась, а пробудить от летаргического сна его душу убийцы.

Еще Каляев говорил о своей восторженной любви к народу… Правда, он так и не уточнил, к какому именно.

Его приговорили к смертной казни и 9 мая привезли в Шлиссельбург.

В Шлиссельбурге он долго писал что-то, но потом залил чернилами исписанный лист и разорвал его.

Он весь дрожал.

— Это не от страха смерти… — сказал он жандарму. — Просто я замерз. Дайте мне что-нибудь теплое.

Жандарм принес ему одеяло, но и, накрывшись им, Каляев не смог согреться.

10 мая в два часа утра его вывели на крепостной двор.

«Перед казнью был допущен священник, с которым осужденный ограничился одним лишь разговором. Полковник Яковлев»[107].

Ивана Каляева повесили за зданием Манежа, недалеко от крепостной стены, обращенной к левому берегу Невы.

6

В начале XX века в Ростове-на-Дону вышла брошюрка Александра Степановича Пругавина «Прошлое и настоящее Шлиссельбургской крепости».

«Июль месяц 1880-го года мне пришлось прожить в деревне Дубровке, на Неве, около Ладожского озера, — «вроде как на даче», по словам моего хозяина.

Как-то раз вечерком заходит ко мне этот хозяин и спрашивает, не поеду ли я в «Шлюсин»?

Шлюсином народ величает здесь уездный город Шлиссельбург.

— Там завтра (разговор происходил 7-го июля) престольный праздник Казанской Божией Матери… Явленная икона… Народу что на этот праздник собирается — страсть! со всех мест. Пароходы только лишь успевают перевозить… Икона чудотворная, многим, говорят, помогает… И явилась-то она, спервоначалу в крепости, а уж опосля ее, значит, в город перенесли. Одначе этот день и поныне в крепости соблюдают. Невольников выпущают во двор, и ходят они по двору на воле целый день… Крепость — и ту на этот день отворяют и всех, кто, значит, только пожелает — всех туда пущают. Такое уже разрешение стало быть — что хошь смотри».

Герою очерка захотелось побывать в знаменитой тюрьме, и он отправился в путь.

«Катер подъезжает к пристани. Мы выходим на крохотный клочок берега, примыкающий к крепостной стене. Почти в самой средине стены высится широкая, массивная башня, называемая «государевой». Через эту башню идет ход в крепость; день и ночь ход этот оберегается крепким караулом. Нас пропускают, однако, без всяких процедур и затруднений.

Направо и налево от входа, вдоль крепостных стен, расположены помещения для арестантов и конвоя; тут же помещаются различные мастерские. Крепостной двор представляет собою маленькую площадку, стиснутую со всех сторон угрюмыми тюремными стенами. На этой площадке расположены: церковь, дом коменданта крепости, разные службы и другие постройки, в которых помещаются офицеры, доктор, священник и т. д. Зелень газонов и небольшие группы деревьев, расположенные между постройками, не в состоянии смягчить тяжелого впечатления, навеваемого общим видом тюремных стен и башен.

Все, приехавшие на катере, направились в церковь. Но оказалось, что мы опоздали: обедня уже окончилась, и священник вместе с явленной иконой уехал в город для участия в крестном ходе. Нас встретил лишь один церковный сторож»…

Дальше идет рассказ о том, как герой осматривает тюремные помещения и слушает рассказы тюремщиков-экскурсоводов.

«Мы приблизились к крепостной стене. В средине ее, начиная от поверхности земли, выделялось довольно большое отверстие полукруглой формы. От него шел спуск вниз: узкая лестница со ступеньками из белых плит вела вглубь земли. Вокруг, на земле, лежали груды старого кирпича и камня. Спустившись по лестнице вниз, мы очутились на дне подземелья, представлявшего собою довольно просторную комнату со стенами, выложенными кирпичом.

— Это подземелье, ход и лестница — все это было замуравлено. Только недавно их очистили от кирпича и камня… Обратите внимание на кладку кирпича в этих стенах. Замечаете ли вы, что в средине стен кладка имеет совершенно другой характер, чем в остальных местах, даже кирпич другой. Ясно, что здесь существовал когда-то ход, который был замуравлен впоследствии. Постучите сюда палкой, слышите? звук совершенно другой, чем в остальных местах; точно там дальше пустое пространство. Может быть, там-то и существовали те подземные камеры, о которых рассказывают легенды. Недаром же почти все убеждены, что здесь существовали пытки. Многие, осматривая казематы, ищут следов крови на стенах! Рассказывают, что многих из узников держали в течение всей жизни в наклонном положении… Однако, здесь так холодно и сыро, что меня пробирает дрожь…

Мы вступили в коридор, чуть-чуть освещенный узкой полоской света, падавшего откуда-то сверху. На нас пахнуло гнилою сыростью подвала…

Тяжелая дверь, скрипя заржавленными петлями, тихо отворилась…

Представьте себе пещеру, мрачную, потрясающе-мрачную пещеру, высеченную в каменной массе с двумя дырами, просверленными в этой массе; эти дыры заменяют окна. Они сделаны так высоко, что даже стоя на полу или, вернее, на дне этой пещеры, вы не в состоянии что-нибудь видеть в эти окна. Но если бы даже вам удалось заглянуть в необыкновенно глубокие оконные ниши, то вы не увидели бы ничего кроме позеленелых стекол в толстых переплетах рам, да еще более толстых и частых железных решеток. Луч солнца вовеки не проникнет сюда, не осветит, не разгонит вечного мрака, вечных сумерек, что сгустились в темных углах этой «кельи». Смертью и гробом веет от стен и сводов этого подвала. Вы испытываете ощущение, какое овладевает человеком, попавшим в могильный склеп. Как далеко кажутся отсюда та жизнь, те люди, тот мир, среди которых вы только что жили и действовали.

Сыростью, затхлою гнилью насквозь пропитан спертый воздух. Дух спирает от этого воздуха; легкие отказываются работать. Перед глазами встают зеленые круги и пятна»…

Интересно, что брошюра Александра Степановича Пругавина, описывающая Шлиссельбургскую крепость накануне появления там народовольцев, вышла только четверть века спустя, накануне освобождения из крепости последних членов «Народной воли».

Осталось тогда в крепости всего несколько эсеров.

Эсер Григорий Гершуни назвал прощание с народовольцами «сдачей крепости» — ««Народная воля» сдавала крепость своей преемнице, Партии Социалистов-Революционеров»…

Он же сказал тогда прочувствованную речь.

«Не в традициях русских революционеров взаимные излияния чувств. Но необычность настоящего момента, неизвестность, увидимся мы или нет, обязывает нас высказать вам хоть часть того, что сказать должно было бы.

Партия Социалистов-Революционеров считает себя духовной наследницей Народной воли. Мечтой и стремлением пионеров П.С.Р. было вдохнуть в молодую партию тот дух революционной стойкости, гражданского мужества и беззаветной преданности народному делу, которыми так сильна была Народная воля, и который покрыл ее такой неувядаемой славой. Вы, последние могикане пленной, разбитой партии. Сегодня ее, старая гвардия, отслужив все возможные и невозможные сроки, оставляете Шлиссельбург и передаете нам, молодым солдатам молодой партии, свое знамя.

Помните: мы знаем, что то знамя облито кровью погибших здесь товарищей. Мы знаем, что оно переходит к нам чистым и незапятнанным, что таковым же мы должны его сдать нашим преемникам, если таковые еще, к несчастью, будут. И мы надеемся, что эта задача окажется нам по силам.

Уходя отсюда, вы, восемь человек, уносите 203 года тюремного заключения. Ноша чудовищная, почти невероятная. И если вы под тяжестью ее не пали, товарищи, вы честные, надежные носильщики. Вот чувства, волнующие сегодня нас, остающихся, и тех, которые ждут вас там за стеной этой тюрьмы»[108]…

Покидая Шлиссельбург, народовольцы поставили мелом свои автографы на грифельной доске:

«ШЛИССЕЛЬБУРГ

28 октября, 1905 год

1885 Петро Антонов 1 мая

1880 Михаил Попов 22 февр.

1881 Николай Морозов 28 янв.

1884 Герман Лопатин

1881 Янв. Сергей Иванов

1887 3 мар. Михаил Новорусский

17 марта 1881. Михаил Фроленко

Иосиф Лукашевич. Март 1887»…

После этого, когда увезли и эсеров, снова можно стало попасть в крепость на экскурсию, пока в 1907 году не началось здесь строительство Новой каторжной тюрьмы.

Так что не очень-то и долго в Шлиссельбурге, как выразился герой очерка А. С. Пругавина, двери отворяли для «всех, кто, значит, только пожелает»…

Впрочем, для нас сейчас существенней свидетельство А. С. Пругавина, что Шлиссельбургский чудотворный образ Казанской Божией Матери находился в крепости перед прибытием туда народовольцев…

Шлиссельбургский образ Казанской иконы Божией Матери[109] находился в крепости и тогда, когда привезли в Шлиссельбург нового «вечника» Варфоломея Стояна (Чайкина).

После приговора суда в Казани Варфоломей Стоян отбывал наказание в Мариупольской тюрьме, но вскоре бежал оттуда «посредством подкопа». Считается, что он принимал участие и в революционной смуте, укрывая бунтовщиков и занимаясь вместе с ними грабежами и налетами.

После завершения смуты 1905 года Варфоломей Стоян был схвачен при подстроенном полицией фиктивном ограблении ювелирного магазина в Ярославле. Его снова судили, и теперь он был приговорен к пожизненной каторге и помещен в Шлиссельбургскую крепость.

7

Столь близкое соседство Шлиссельбургского чудотворного списка Казанской иконы Божией Матери и человека, уничтожившего чудотворный Первообраз Казанской иконы, создает столь сильное драматургическое напряжение, что, перебирая документы, испытываешь ощущение, будто читаешь чью-то пьесу.

Вот, например, допрос Варфоломея Стояна в Шлиссельбургской крепости жандармским подполковником Михаилом Васильевичем Прогнаевским.

Допрос этот состоялся в 1912 году и был продиктован теми сомнениями, которые появились после расследования преступления и суда в Казани.

Повод к сомнениям дал сам преступник.

И. П. Вороницын пишет, что Чайкин по прибытию в Шлиссельбург был посажен в общую камеру, «начальство наше не думало, да и не считало себя вправе выделять его за его «страшное» преступление».

Однако Чайкина это не устраивало, и он решил вступить в новую жутковатоподлую игру.

«Кажется, сам Чайкин, желая добиться воли, написал о том, что подлинную икону он не сжег, как утверждал это сначала и как, несомненно правдиво, рассказывал это потом и нам, а спрятал в одном ему доступном тайнике, откуда он соглашался извлечь ее и дать в руки верующим, если ему будет гарантировано помилование.

Помнится, так это и было.

И вот началось посещение Чайкина разными духовными и светскими начальниками, поведшим с ним торг… Его перевели в одиночку, лишив всякой возможности общения с другими заключенными. Изредка, впрочем, нам давалось переписываться с ним, несмотря на чрезвычайную строгость надзора»[110]

Потом Варфоломей Стоян отказался от своего заявления, объявив, что похищенная икона сожжена, но Михаил Васильевич Прогнаевский просто не мог уразуметь, как это профессиональный церковный вор решился сжечь икону, зная, что староверы (и не только староверы!) заплатят ему за чудотворный образ гораздо больше, чем стоят все содранные с иконы драгоценные камни. Нет! Профессиональный грабитель не мог уничтожать то, что должно было принести самые большие деньги…

Об этом и расспрашивал Михаил Васильевич вечника Стояна (Чайкина).

Варфоломей Стоян подробно поведал жандармскому подполковнику, как он вынул в церкви из киотов иконы Божией Матери и Спасителя и передал икону Спасителя стоявшему настороже у двери Комову, а икону Божией Матери спрятал у себя на животе, под поясом…

Да, он был в пиджаке, и было не видно, что он несет за пазухой…

Да, в дом Шевелягина они шли с Комовым разными путями…

Дома на кухне он выложил принесенный образ на стол и начал сдирать «юбки» с иконы. Он содрал с иконы верхнюю матерчатую ризу с драгоценными камнями, а затем снял и золотую ризу.

Ну а потом он расколол Чудотворный образ и сжег его.

— Зачем? — спросил Прогнаевский. — Ведь вы могли получить огромные деньги за икону!

Ответ прозвучал как будто из романа Ф. М. Достоевского «Бесы».

— Я хотел узнать, господин начальник, действительно ли икона чудотворная, — цепко глядя на полковника, сказал Варфоломей Стоян. — Если Бог есть, он не даст ее уничтожить, а меня разорвет в куски. А если даст, то и Бога нет. Видите, как я сумел доказать небытие Божие!

В этой сцене, достойной пера Федора Михайловича Достоевского, открывается и еще один мистический план.

Исследователи уже обращали внимание, что 28-летний Варфоломей Андреевич Стоян на своих фотографиях чрезвычайно похож на Владимира Ильича Ленина, снявшегося после возвращения из сибирской ссылки.

Такой же высокий лоб, переходящий в лысину, такая же бородка клинышком, такой же овал лица и цепкий взгляд!

Разумеется, в 1912 году Владимир Ильич был слишком малоизвестен, чтобы жандармский подполковник Прогнаевский мог знать его. Но то, что было невозможным в 1912 году, становилось весьма вероятным после Октябрьского переворота. И перед расстрелом в 1918 году Михаил Васильевич Прогнаевский вполне мог задуматься о диковинном сходстве вождя мирового пролетариата с убивцем великой русской святыни, в лицо которого вглядывался он, допрашивая его в Шлиссельбургской крепости шесть лет назад.

8

А вот Г. К. Орджоникидзе, который вернулся в Россию после VI (Пражской) Всероссийской партийной конференции и которого уже 5 ноября 1912 года в ножных кандалах доставили в Шлиссельбургскую крепость и поместили в четвертый тюремный корпус, где сидел и церковный вор Варфоломей Стоян, мог заметить его сходство с Лениным ив 1912 году.

Как бы то ни было, но политические уважительно относились к уголовнику Стояну.

«Чайкин же отличался несомненным природным умом, укрепленным не малой начитанностью, элементарной арестантской честностью и огромной выдержкой. Это был человек со стальной волей, — пишет в своих воспоминаниях И. П. Вороницын. — Начало его истории покрыто мраком. Что толкнуло этого, несомненно, хорошего человека на уголовную карьеру? Эта загадка всегда меня интересовала. Когда я в одной из записок, которыми мы обменивались, задал ему этот вопрос, он даже не попытался ответить на него. Но несомненно, что и на его совести тяготела не одна невинно загубленная жизнь. Уже не знаю, откуда это взяли надзиратели, но они в один голос утверждали, что на своем веку Чайкин убил двадцать человек. Как бы там ни было, но в этот раз Чайкин был осужден на тридцать лет каторги по совокупности, а он был уже далеко не молодым человеком, — ему было около пятидесяти лет, — и по рассказам о нем и по его собственным немногим словам было видно, что он давний тюремный сиделец, знавший и Сахалин, и Сибирь.

По наружности своей он совсем не походил на преступника-рецидивиста. Это не был тип, излюбленный Ламброзо и его школой. Выше среднего роста, стройный и пропорционально сложенный, с благообразным лицом старообрядца-великоросса, с живыми карими глазами, плавной и связной речью, совсем не уснащенной трехэтажной матерщиной»[111].

Впрочем, уважение это было связано, конечно, не только с внешним обликом Стояна.

И будущий директор института «Советская энциклопедия» Федор Николаевич Петров, и будущий организатор советской власти в Карелии Петр Федорович Анохин, и даже сам Владимир Осипович Лихтенштадт, который изготовил в динамитной мастерской взрывные снаряды для массового убийства на даче П. А. Столыпина, прекрасно понимали, что нанести более страшный удар по России, чем нанес его уголовник Стоян, они не в состоянии.

С нескрываемым восхищением пишет о Варфоломее Стояне в своих воспоминаниях В. А. Симонович[112].

«В третьем корпусе сидел еще один известный уголовный каторжанин, по фамилии Чайкин, имевший в совокупности 43 года каторги. Этот Чайкин по количеству преступлений и смелых побегов, был на особом положении у здешней администрации. До Шлиссельбургской каторги Чайкин долго в тюрьмах не засиживался, а, как говорят на уголовном жаргоне, «нарезал винта» — бежал. Откуда только он не бежал?

Бежал он с Сахалина, из разных губернских тюрем, пуская в ход смелость и ловкость, а, когда нужно было, и хитрость. Один раз бежал он, будучи вызван следователем на допрос. Видя, что надзиратель отвернулся, он снял с вешалки и одел на себя пальто и фуражку следователя и, как ни в чем не бывало, направился к калитке. Привратник, приняв Чайкина за следователя, взял под козырек и выпустил его на свободу.

Много способствовал совершению таких побегов и наружный вид Чайкина. Это был солидный мужчина, лет 42–43, выше среднего роста. Широкоплечий, коренастый, с умным симпатичным лицом. С окладистой рыжей бородой. Походка, манеры, поведение — все было у Чайкина солидно. Глядя на него, невольно возникало недоумение, как мог такой человек совершить столько преступлений и побегов.

Специальностью Чайкина были по преимуществу церковные кражи. Последней была знаменитая кража иконы Казанской «Божьей Матери», с которой он снял все драгоценности, а доску бросил в печку и сжег.

Это дело в свое время вызвало много шума в духовном мире. К Чайкину приезжали митрополит, известная ханжа Воронова и прокурор с увещеванием отказаться от своих показаний на следствии, где он говорил, что сжег икону. У них была цель создать новую такую же икону и объявить населению, что икона Казанской Божией Матери вновь появилась. Чтобы уговорить Чайкина, ему были обещаны все земные блага, вплоть до освобождения. Но Чайкин, как человек твердый, решительный, не верующий ни в Бога, ни в черта, категорически заявил, что он икону разрубил топором, а щепки бросил в печку и сжег.

Сидел он в третьем корпусе изолированно от всех. На дверь его одиночки повесили два замка, ключи от которых хранились в конторе, а ключ от форточки, через которую передавали пищу, находился у старшего надзирателя, присутствовавшего при ее раздаче. На прогулку и в баню Чайкина водили одного и только тогда, когда все уже отгуляют или вымоются, оставляя ему меньше времени. Перестукиваться и общаться с соседними одиночками он не имел никакой возможности, ибо администрация всегда старалась соседние с ним одиночки держать свободными, а если за неимением мест и сажали кого-нибудь рядом с ним, то всегда из «сучьего кутка», с которым Чайкин ничего общего иметь не хотел. И так проходили для него дни, месяцы и долгие годы в совершенном безмолвии и одиночестве.

Чайкина не били, не калечили, не ругали, но из него каждый день методически высасывали капля за каплей кровь. Он гас медленно, но верно угасал и таял, как восковая свеча. Он не кричал, не стонал, не просил и не ждал пощады. Он знал, что это ему за икону Казанской Божьей Матери, и живым из этой крепости ему уже не выйти.

Чайкина я имел возможность видеть через форточку во время раздачи пищи, ибо я сидел против его камеры. Впервые я увидел его в 1912 году. Тогда он был еще совершенно здоров, без всяких признаков болезни. Но постепенно, незаметно для самого себя, Чайкин таял. Случалось мне не видеть Чайкина две-три недели, и после этого я всегда обнаруживал новые признаки его болезненного состояния».

Вероятно, если бы Варфоломей Стоян не растаял как восковая свеча и дожил до февраля 1917 года, он был бы среди бандитов, заполнивших улицы Шлиссельбурга.

И кто знает, не потянуло ли бы его снова доказывать небытие Божие, к Шлиссельбургскому чудотворному образу Казанской иконы Божией Матери…

Но этого, к счастью, не случилось.

«Особенно резкую перемену в его здоровье я заметил в начале 1914 года, — свидетельствует В. А. Симонович. — Раньше через форточку Чайкин со мной всегда вежливо и веселым тоном здоровался, стараясь уловить из случайных разговоров что-нибудь новое. Теперь он выглядел совершенно апатичным и на мое «здравствуйте, товарищ Чайкин!» ничего не ответил, как это было раньше, устремил на меня удивленные глаза, стараясь припомнить, кто я и как я сюда, в этот корпус, попал.

В 1914 году Чайкин окончательно заболел. Нервная система у него настолько разрушилась, что он стал требовать перевода в больницу и начал ругаться с надзирателями. Начальник, однако, запретил брать его в больницу, а посадил больного на месяц в башенный карцер. Там он лежал с повышенной температурой, не поднимаясь с нарки, не ел, не пил, и оттуда его, почти без чувств, вынесли на носилках в больницу, где он и умер».

Произошло это в 1915 году.

Говорят, что перед смертью Варфоломей Стоян, подобно повешенным в Шлиссельбурге бомбометателям, отказался от исповеди и причастия…

9

Ну а Шлиссельбургская икона Казанской Божией Матери уцелела и после пожара, который устроили на острове в феврале 1917 года освобожденные из тюрьмы бандиты.

Последнее упоминание мне удалось найти в дневнике народовольца Ивана Павловича Ювачева, видевшего чудотворный образ 15 (28) июля 1930 года.

«Встал в четыре часа утра, — пишет в своем «дневнике» Иван Павлович. — Обедня на Афонском подворье. Поехал на Смольную пристань, где встретил из дома отдыха экскурсантов. В восемь с половиной часов пароход с нами отправился по Неве. Сначала я сидел в нижней палубе и пил чай. Потом — наверху. Пристали к городу. Я сбегал в городской собор, в его часовню и приложился к копии иконы Божией Матери Казанской. Мне сказали, что подлинная икона из крепости в старой часовне на берегу, но я поспешил на пароход, который вскоре отправился в крепость. Как только мы вышли на берег, то бросились на траву и стали яростно закусывать хлебом, огурцами, маслом, свежими рыбными консервами. Затем осмотр тюрем. Я побывал в своей камере № 23, потом был в церкви Иоанна Предтечи, где выставлены наши портреты… Я уехал раньше других в г. Шлиссельбург на военном катере, чтобы побывать в часовне на берегу, где Казанская чудотворная икона…»

Иван Павлович изучал в эти годы иконографию Божией Матери, и Шлиссельбургский чудотворный образ интересовал его и с этой стороны, но, безусловно, он не мог не думать и о том духовном преображении, которое произошло с ним рядом с этой иконой…

И вот читаешь воспоминания Ивана Павловича Ювачева и думаешь, что возникшая из огня Казанская икона Божией Матери в огонь и уходит, разойдясь по чудотворным спискам, а Шлиссельбургский образ ее возникает из каменной стены и — кто знает! — может быть, когда-нибудь и возвратится снова к нам, снова возникнув из стены нашего отчуждения от родного и нашего неверия.

Словно предупреждая об этом и говорил 28 июля 1928 года на день Казанской иконы Божией Матери будущий священномученик Григорий (Лебедев), епископ Шлиссельбургский:

«Мне хотелось бы указать на существенную ошибку, которую делают хорошие христиане, к каковым я и обращаюсь. Эта ошибка — нарушение закона спасения, ведущее за собой нарушение правильности пути. Вот отчего все бывают унылы, отчего у вас все потеряно, все исчезло, надо начинать сначала.

Все происходит от нарушения основного закона спасения человека: непрерывности напряжения душевных сил на пути спасения. Напряженная устремленность должна быть все время. Не может быть так: я устал, отдохну немного, а потом продолжу дело спасения…

Вы часто жалуетесь духовникам на топтание на одном месте, на то, что в деле спасения ничего не выходит. Происходит это вот отчего — вы подниметесь в духовной жизни на три ступеньки и думаете: отдохну немного, а потом буду подниматься дальше. Нет, запомните, что в деле спасения сие невозможно. Едва вы остановитесь, сказав себе: я человек мирской, мне можно немножко и разрешить себе, так сразу спуститесь не на одну ступеньку вниз, а на все три сразу, так как едва грех войдет в душу, он ее тотчас же опустошает. Душа становится пустой, и она тотчас же теряет все, что приобрела.

Вот отчего апостол Павел в своем послании говорит, что если ты согрешишь в одном, то ты повинен во всех грехах. В духовной жизни не бывает так, чтобы мы опускались постепенно, с одной ступеньки на другую. Нет, происходит то, что вы падаете сразу на три ступеньки и опять оказываетесь на первой ступеньке, и опять надо начинать сначала. Запомните это, и пусть в ваших маленьких жизнях в миру будет хоть и медленный, но непрерывный подъем и духовный рост под покровом Царицы Небесной.

Аминь».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК