1.3. Что такое Вятка русских летописей и где она находилась

1.3. Что такое Вятка русских летописей и где она находилась

Вернемся к государственной печати Ивана Грозного. В царском титуле, вырезанном на печати, сразу же после Перми упоминается Вятка: «…великий князь Смоленский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский…», рис. 21 и 22. Отметим, что и согласно русским летописям Югра, Пермь и Вятка — тоже близкие друг к другу области. Недаром позднейшие романовские «улучшатели истории» разместили все эти три области примерно в одних и тех же глухих лесах между Волгой и Уралом. И если летописная Великая Пермь отождествляется с Австрией, Южной Германией и Северной Италией, то и летописная Вятка должна быть приблизительно в тех же местах. Как мы увидим, это действительно так. Но прежде чем показать это, посмотрим — когда и на каком основании город Вятка, расположенный между Волгой и Уралом, получил свое громкое имя.

Рис. 21. Герб Вятки = Испании и Италии на печати Ивана Грозного. Взято из [568], с. 160

Рис. 22. Герб Вятки — Испании и Италии на Государственной печати Российской Империи XVII века. Взято из [162], с. XI

Энциклопедия сообщает: «ВЯТКА… Основана новгородцами в конце 12 века под названием Хлынова… В 15–17 веках Хлынов (Вятка) играл роль значительного торгового центра. ПРИ УЧРЕЖДЕНИИ ВЯТСКОГО НАМЕСТНИЧЕСТВА (1781) ХЛЫНОВ БЫЛ ПЕРЕИМЕНОВАН В ВЯТКУ» [85], т. 9, с. 584.

Таким образом, выясняется, что на месте современного города Вятки до конца XVIII (восемнадцатого!) века стоял город Хлынов, достаточно известный по русским летописям.

Название «Вятка» было приписано Хлынову лишь в конце XVIII века, уже после разгрома Пугачева. По-видимому, тогда же переименовали и реку, на которой стоял Хлынов. Она тоже стала называться Вяткой. Впрочем, не исключено, что река эта и прежде называлась Вяткой или Веткой. Ведь ВЕТКА — довольно распространенное название для реки. Известны, например, реки Ветиль, Ветлуга. В некоторых славянских диалектах буква «ять», присутствующая в слове ВЕТКА, произносится как Я и тогда получается ВЯТКА. Но при чем тут, спрашивается, знаменитая летописная ВЯТСКАЯ ЗЕМЛЯ?

Энциклопедия продолжает. «ВЯТСКАЯ ЗЕМЛЯ — область в бассейне верхнего и частично среднего течения реки Вятки, населенная удмуртами и марийцами; была основана в конце 12 века новгородцами. Главным городом Вятки был город Хлынов; второстепенные города: Котельнич, Никулицын, Орлов, Слободской. В 1489 Вятская земля была присоединена к Московскому княжеству. В конце 18 века Вятская земля вошла в состав Вятской губернии» [85], т. 9, с. 584.

«До… революции Вятка была центром края с мелкой кустарной промышленностью… Среди сохранившихся архитектурных памятников:

Успенский собор (1689), дома в стиле классицизма конца 18 — начала 19 века, ворота, 2 беседки и чугунная решетка городского сада, выполненные архитектором А.Л. Витбергом, находившимся в ссылке в Вятке (1835—40)» [85], т. 21, с. 114. Таким образом, исторических памятников здесь совсем немного.

Зададимся вопросом: сохранились ли в современной Вятке следы крупных средневековых сражений? Такие следы должны быть, поскольку в летописях неоднократно описываются войны «с Вятской землей». Должны сохраниться хотя бы какие-то остатки крепостных стен, Кремля, княжеских палат. НИЧЕГО ТАКОГО В СОВРЕМЕННОЙ ВЯТКЕ НЕТ. Как мы видим, самая ранняя сохранившаяся постройка в городе Хлынове, будущей «Вятке», — это собор КОНЦА XVII ВЕКА.

Снова обратимся к летописным известиям. В русских летописях имя Вятичей хорошо известно. Энциклопедия Брокгауза и Евфрона сообщает: «Вятичи — славянское племя… будучи от рода ляхов и получив свое название от вождя Вятко… Во время хозарского владычества Вятчи однажды только упоминаются нашим летописцем, именно под 906 г., как участники в походе Олега на Царьград. Когда в 964 г. Святослав Игоревич обратился к ним с требованием дани, они отвечали, что платят ее хозарам. На следующий год Святослав победил их, одержал верх и над хозарами, и тогда только началась для Вятичей зависимость от киевских князей. Вятичи не раз пытались отложиться, но всякий раз были побеждаемы… В 1097 г. на съезде русских князей в Любече страна Вятичей была утверждена за сыновьями Святослава Ярославича, как часть Черниговского княжества. Между 1146 и 1157 гг. земля Вятичей сделалась театром междоусобной брани русских князей, и летописные сказания о ней впервые упоминают о городах вятических: Козельске, двух Дебрянсках, Колтеске, Дедославе, Неринске и др. В конце этой борьбы произошло разделение земли Вятичей на две части: северную, под властью князей суздальских, и южную, составлявшую удел Ольговичей, князей черниговских. При нашествии монголов земля вятичей была разорена; из городов их прославился своим сопротивлением Козельск. В конце XIV века некоторые из городов Вятичей присоединены были к Литве. С усилением Московского княжества северные части области Вятичей вошли в его состав. Самое имя „вятичей“ исчезает в памятниках еще в XIII веке».

Таким образом, само имя «вятичи» в русских летописях устойчиво связывается с западными или юго-западными областями, но никак не с заволжскими землями на востоке. Поэтому, как и в случае с летописной Пермью, нам придется заново поискать страну, претендующую на громкое имя ИСТОРИЧЕСКОЙ ВЯТКИ. Герб которой занимает почетное место на государственной печати русско-ордынской Империи XVI века.

Поскольку Вятская земля присутствует на русской государственной печати XVI века и часто упоминается в летописях в связи с событиями XI–XIII, а также XV–XVI веков н. э., то, согласно нашей реконструкции, естественно обратиться в поисках летописной Вятки к известному «античному» географическому трактату Страбона. В этом огромном труде собраны многочисленные сведения о географии «античного мира». То есть, как мы теперь понимаем, о географии XIV–XVI веков н. э.

Открываем географический указатель в фундаментальном издании Страбона [819]. Читаем: «БЕТИКА — область Иберии, БЕТИЙ — город в Иберии; БЕТИЙ, БЕТИС (современный Гвадалквивир), река в Иберии» [819], с. 853–854. А Иберия — это ИСПАНИЯ. Таким образом, возникает мысль, что историческая летописная ВЯТКА — это средневековая ИСПАНИЯ XIV–XVI веков. Напомним, что в западноевропейских языках русская и греческая буква В читается как Б, например, варвар — барбар, Валтасар — Балтасар и т. п. Поэтому названия БЕТИКА, БЕТИЙ соответствуют русским ВЕТИКА, ВЕТИЙ. Очень похожим на ВЯТКУ.

Кроме того, в том же указателе к Страбону значится: «БАТИКА — город в Кампании» [819], с. 852, 856. Другое название того же города — БАЙИ, см. там же. Область Кампания, где расположен город Батика, находится в центральной Италии. Где, кстати, находится и ВАТИКАН, в названии которого всплывает все та же ВЯТКА. Поэтому итальянский Ватикан вполне подходит в качестве одной из столиц летописной Вятки. Упомянутой, повторим, на русско-ордынской государственной печати XVI века в качестве одного из великих княжеств, подчиненных русскому царю.

В Испании кроме области Бетика, то есть Вятки, была еще и область ВЕТТОНИЯ, названная в «Географии» Страбона частью Иберии [819], с. 856.

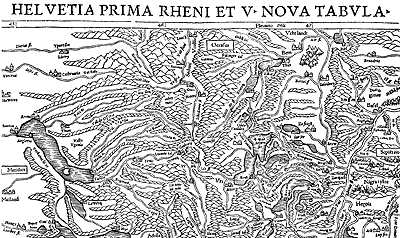

Теперь становится понятным и присутствие на средневековых картах названия HELVETIA PRIMA на месте Швейцарии. См., например, карту из «Географии» Птолемея [1353], которую мы приводим на рис. 23. В названии HELVETIA явно звучит Вятка, а в слове Prima, то есть Первый, возможно проступает название ПЕРМЬ. Название Helvetia может означать «Галльскую Вятку». Даже на современных монетах Швейцарии выбито это слово — Helvetica. Напомним, что Швейцария находится между Австрией (летописной Пермью), Францией (летописной Галлией) и Италией (летописной Вяткой).

Рис. 23. Карта европейской Швейцарии, приписываемая «античному» Птолемею. Из «Географии» Птолемея. Взято из [1353], карта 33

С точки зрения нашей реконструкции, картина достаточно ясна. Ранее, в XV–XVI веках, ордынские названия Вятка, Пермь, Югра, Тверь и некоторые другие обозначали обширные земли Западной Европы, входившие в состав Великой Русской «Средневековой Империи». Но потом романовские историки и картографы, когда им потребовалось написать «правильную» историю средневековой Руси, перетащили (на бумаге) большинство этих названий в наиболее глухие места России. Местные жители в те времена были еще неграмотны и, вероятно, даже не заметили, как круто изменилась их роль в древней истории. Какие громкие и славные дела, оказывается, совершили их предки много-много лет тому назад. А западные европейцы, современники Романовых, с облегчением и благодарностью отдали России мешающие им названия. После чего громкие имена Перми и Вятки на гербе Российской Империи перестали, наконец, резать слух как западноевропейских, так и романовских историков.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

1.2. ЧТО ТАКОЕ «ВЕЛИКАЯ ПЕРМЬ» РУССКИХ ЛЕТОПИСЕЙ

1.2. ЧТО ТАКОЕ «ВЕЛИКАЯ ПЕРМЬ» РУССКИХ ЛЕТОПИСЕЙ Зададимся простым вопросом. Действительно ли ВСЕ НАЗВАНИЯ, упоминаемые в русско-ордынском «монгольском» гербе Ивана Грозного XVI века, относились в ту эпоху именно к тем географическим областям, куда их принято относить

1.3. ЧТО ТАКОЕ «ВЯТКА» РУССКИХ ЛЕТОПИСЕЙ

1.3. ЧТО ТАКОЕ «ВЯТКА» РУССКИХ ЛЕТОПИСЕЙ В русском гербе XVI века после Перми идет Вятка. При этом, Югра, Пермь и Вятка — это близкие друг к другу области, согласно русским летописям. Недаром романовские историки переместили их потом примерно в одни и те же глухие леса между

1.4. ЧТО ТАКОЕ «ТВЕРЬ» РУССКИХ ЛЕТОПИСЕЙ

1.4. ЧТО ТАКОЕ «ТВЕРЬ» РУССКИХ ЛЕТОПИСЕЙ Название «Тверь» присутствует в государственном гербе Великой = «Монгольской» Империи XVI века. Спрашивается, что оно означало здесь?По нашей реконструкции, древняя Тверь — это Константинополь, то есть Царь-Град на проливе Босфор.

Времена меняются, а скорость издания русских летописей — нет

Времена меняются, а скорость издания русских летописей — нет Издание «Полного Собрания Русских Летописей» началось еще в 1841 году ([50], с.1028). За 80 лет, с 1841 года по 1921 год было издано 24 тома. Затем наступил 27-летний перерыв до 1949 года, после чего издание возобновилось. К

Известия русских летописей о конце XI века

Известия русских летописей о конце XI века Датировка принятия христианства — крещения Руси в 989 г. н. э., — по русским летописям очень близка к датировке антиохийских евангельских событий (разница — 20 лет). Учитывая 100-летний византийский хронологический сдвиг, получаем,

20.3. Что такое великая Пермь русских летописей и герба Руси-Орды XVI века Где была расположена Пермь

20.3. Что такое великая Пермь русских летописей и герба Руси-Орды XVI века Где была расположена Пермь Зададим простой вопрос. Действительно ли все названия с русско-ордынского «монгольского» герба Ивана Грозного из XVI века, относились в ту эпоху именно к тем географическим

20.4. Что такое Вятка русских летописей и герба Руси-Орды XVI века Где была расположена Вятка

20.4. Что такое Вятка русских летописей и герба Руси-Орды XVI века Где была расположена Вятка В русском гербе XVI века после Перми идет Вятка, рис. 2.91 и рис. 2.92. При этом Югра, Пермь и Вятка — это близкие друг к другу области, согласно русским летописям. Недаром романовские

20.5. Что такое Тверь русских летописей и герба Руси-Орды XVI века

20.5. Что такое Тверь русских летописей и герба Руси-Орды XVI века Название ТВЕРЬ присутствует в государственном гербе Великой Русской Империи XVI века, рис. 2.94 и рис. 2.95. Спрашивается, что оно означало здесь? По нашей реконструкции, древняя Тверь — это Константинополь, то есть

3. Известия русских летописей о конце XII века

3. Известия русских летописей о конце XII века Скалигеровская датировка принятия христианства — крещения Руси в 989 году н. э., — по русским летописям, близка к скалигеровской датировке антиохийских евангельских событий. Разница всего в 20 лет.Русские летописи упоминают о

Глава II. Общая характеристика русских летописей

Глава II. Общая характеристика русских летописей До Петра I (т. е. почти до 1700 года) на русском языке не писали, а только на церковно-славянском литературном наречии, родственном словацкому. Первою книгою на русском языке до-Ломоносовского времени был перевод сочинения

«Герой» русских летописей

«Герой» русских летописей Русские же летописи о Мамае начинают писать с 6869 г. по С. М. Будем для простоты дела пользоваться Никоновской летописью, поскольку это практически свод сведений изо всех ей предшествовавших.Итак: «Въ лето 6869… Того же лета князь Ординскiй

1.11. Сравнение заведомо зависимых русских летописей

1.11. Сравнение заведомо зависимых русских летописей Мы должны убедиться, что точки, изображающие ЗАВЕДОМО ЗАВИСИМЫЕ летописи, или их фрагменты, должны быть близки на плоскости (а, А). Например, Никифоровская и Супрасльская летописи были разбиты на куски: 854–950 годы, 960-1060

1.12. Сравнение заведомо независимых русских летописей

1.12. Сравнение заведомо независимых русских летописей Чтобы не возникало сомнения в заведомой независимости сравниваемых летописей, мы ограничимся текстами, описывающими периоды лишь после 1300 года н. э., то есть ближе к нам.ПРИМЕР 11. Разобьем, например, Двинской летописец

§ 4. «Варяги-русь» русских летописей

§ 4. «Варяги-русь» русских летописей Вопрос о том, кто такие варяги, кем были Рюрик и его братья, откуда и почему они, согласно русским летописям, пришли в 862 г. в Новгородскую землю и установили свое правление на Руси, принадлежит к числу важнейших вопросов древнерусской

СТРАНИЦЫ РУССКИХ ЛЕТОПИСЕЙ

СТРАНИЦЫ РУССКИХ ЛЕТОПИСЕЙ Поскольку существовала русская земля поклонников Яра, варягов, которые даже после их завоевания германцами никуда не исчезли, их взаимодействие с германцами должно было привести к определенным результатам. К числу этих результатов