ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Об искусстве и художниках

Не существует на самом деле того, что величается искусством. Есть художники. В давние времена они, подобрав с земли кусочки красящих минералов, набрасывали в пещерах фигуры бизонов. В нагни дни люди этой породы покупают краски в магазинах и рисуют, например, плакаты, которые мы видим на стенах и заборах. Их руками создано и многое другое. Не будет ошибкой назвать все проявления такой деятельности искусством, но при этом следует отдавать себе отчет в том, что в разные времена и в разных странах это слово обозначало разные вещи и, стало быть, Искусства с заглавной буквы вообще не существует. Это понятие стало теперь то ли фетишем, то ли пугалом. Можно сразить художника приговором: «Ваше новое произведение весьма недурно в своем роде, но это — не Искусство». И можно обескуражить восхищенного зрителя, заявив: «То, что вам нравится в этой картине, имеет отношение к чему угодно, но только не к Искусству».

Я прихожу к заключению, что мотивы, по которым человек получает удовольствие от картины или статуи, не могут быть ложными. Кому-то нравится пейзаж просто потому, что он напоминает ему о родном доме, другому пришелся по душе портрет, потому что модель похожа на его друга. В этом нет ничего зазорного. Рассматривая живописное произведение, мы непременно припоминаем множество вещей, отсюда и выводится наше «нравится — не нравится». Любые ассоциации, помогающие наслаждаться искусством, вполне правомерны. И только в том случае, когда неуместное воспоминание вызывает предубежденность, когда мы инстинктивно отворачиваемся, например, от великолепного альпийского пейзажа только потому, что страшимся карабкаться по горам, следует спросить себя о причине, препятствующей удовольствию. Ложные мотивы действительно присутствуют в неприятии художественного произведения.

Большинству людей нравится в картинах то, что им понравилось бы в жизни. Это вполне естественно. Все мы любим красоту в природе и испытываем благодарность к запечатлевшему ее художнику. Такой художник не стал бы презирать наши вкусы. Когда великий фламандец Рубенс рисовал своего сына (илл. 1), он наверняка гордился его миловидностью.

1. Петер Пауль Рубенс Портрет сына Николаса. Около 1620.

Бумага, итальянский карандаш, сангина 25,2 х 20,3 см Вена, Альбертина.

2. Альбрехт Дюрер Портретматери. 1514.

Бумага, итальянский карандаш. 42,1 X 30,3 см.

Берлин, Государственные музеи, Кабинет гравюр.

3. Бартоломе Эстебан Мурильо. Уличные мальчишки. Около 1670–1775.

Холст, масло 146 X 108 см.

Мюнхен, Старая пинакотека.

4. Питер де Хох. Интерьер с женщиной, чистящей яблоки. 1663.

Холст, масло 70,5 X 54,3 см.

Лондон, Коллекция Уоллес.

Он хотел, чтобы и мы любовались ребенком. Но та же склонность к приятному и занимательному может стать камнем преткновения, вызвать неприязнь к произведению с менее обольстительным сюжетом. Альбрехт Дюрер, великий немецкий художник, рисовал свою мать (илл. 2), конечно, с теми же чувствами любви и преданности, какие испытывал Рубенс к своему нежнолицему дитяти. Правдивое исследование старческой дряхлости может вызвать в нас шок, желание отвернуться; но, преодолев мгновенное отвращение, мы будем щедро вознаграждены, поскольку рисунок Дюрера с его поразительной искренностью — великое произведение искусства. В самом деле, мы скоро поймем, что красота художественного изображения заключается вовсе не в его предмете. Мне неизвестно, были ли на самом деле красивы маленькие оборвыши, которых запечатлел испанский художник Мурильо (илл. 3), но в картине они обладают несомненным обаянием. С другой стороны, большинство людей сочтут ребенка в замечательном голландском интерьере Питера де Хоха (илл. 4) вполне заурядным, и все же сама картина чарует взор.

5. Мелоццо да Форли. Ангел. Около 1480.

Деталь фрески. Ватикан, Пинакотека.

Затруднения в суждениях о красоте возникают потому, что вкусы, представления о прекрасном сильно меняются. На илл. 5 и 6 показаны два изображения ангела, играющего на лютне, оба выполнены в XV веке.

6. Ханс Мемлинг. Ангел. Около 1490.

Деталь створки алтаря Дерево, масло.

Антверпен, Музей Конинклийк.

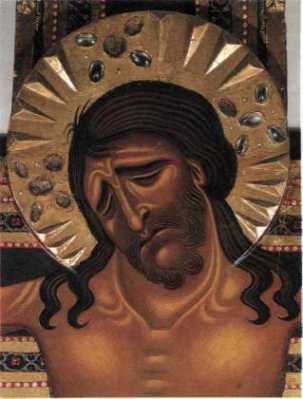

7. Гвидо Рени. Христосв терновом венце. Около 1639–1640.

Холст, масло 62 х 48 см.

Париж, Лувр.

8. Тосканский мастер. Голова Христа. Около 1175–1225. Деталь распятия.

Дерево, темпера.

Флоренция, Галерея Уффици.

Многие предпочтут блистающую изяществом работу итальянца Мелоццо да Форли (илл. 5) работе его северного современника (илл. 6). Мне нравится и та, и другая. Чтобы воспринять своеобразную красоту мемлинговского ангела, потребуется чуть большее усилие, но с того момента, как нас перестала смущать некоторая скованность фигуры, открывается бесконечная пленительность его образа.

То, что относится к красоте, относится и к выразительности. В самом деле, часто именно выразительные, экспрессивные качества определяют нашу положительную или отрицательную оценку. Некоторым людям нравится находить в картинах легко понятные и глубоко волнующие их чувства. Когда Гвидо Рени, итальянский художник XVII века, писал голову распятого Христа (илл. 7), он несомненно хотел, чтобы зритель прочел в этом лице предсмертные муки, увидел величие Страстей Христовых. Немало людей последующих столетий находили себе в этом образе Спасителя утешение и поддержку. Выраженные здесь чувства сильны и общепонятны, поэтому копии картины встречаются в скромных придорожных часовнях, в домах отдаленных деревень, где люди ничего не знают об «Искусстве». Но как бы ни была увлекательна эта экспрессивная эмоциональность, она не должна отвращать нас от других произведений, чьи выразительные свойства не столь очевидны. Итальянский художник Средних веков, написавший это Распятие (илл. 8), сопереживал Страстям с той же искренностью, что и Гвидо Рени, но чтобы понять его чувства, нужно вначале ознакомиться с методом его работы. Осознав различие изобразительных языков, мы, может быть, даже предпочтем произведение, в котором чувства переданы не так прямолинейно, как у Гвидо Рени. Человек, сдержанный в словах и жестах, обладает манящей притягательностью нераскрытой тайны. По этой же причине картины и скульптуры, содержащие в себе загадку, побуждают к поиску ответа, могут вызвать особый интерес зрителя. В более ранние, «примитивные», периоды художники еще не были столь искусны в передаче мимики и жестов, но тем более увлекательно следить за тем, к каким выразительным приемам они прибегали.

9 Альбрехт Дюрер. Заяц. 1502.

Бумага, акварель, гуашь. 25 х 22,5 см.

Вена, Альбертина.

Однако начинающий зритель сталкивается и с другой трудностью. Он хочет любоваться мастерским изображением вещей. Ему больше всего нравятся картины, которые выглядят «как реальная жизнь». Я ни на секунду не сомневаюсь в том, что это весьма важный критерий. Старание и умение, вложенные художником в точное повторение зримой реальности, и в самом деле заслуживают восхищения. Великие мастера прошлого отдали много труда произведениям, в которых тщательно переданы тончайшие детали. Дюреровский этюд зайца (илл. 9) — один из известнейших примеров такого любовного тщания. Но кто решится утверждать, что рембрандтовский рисунок слона (илл. 10) хуже, потому что в нем меньше подробностей? Ведь в передаче морщинистой кожи всего несколькими штрихами карандаша проявилось поистине волшебное мастерство.

Чаще всего, однако, отнюдь не эскизная манера отталкивает зрителей, ценящих жизнеподобие в искусстве. Наибольшее неприятие вызывают картины «неправильно нарисованные», особенно если они созданы в наше время, когда художник «должен научиться большему». Отступления от натуры, характерные для современного искусства, вызывают множество нареканий и споров, но фактически в них нет ничего загадочного. Они знакомы каждому, кто видел фильмы Диснея или комиксы. Всем понятно, что в некоторых случаях реальность необходимо видоизменять, показывать ее не так, как она выглядит на самом деле. Мики Маус не слишком похож на настоящую мышь, и все же никто не пишет гневных писем в газеты по поводу длины его хвоста.

10 Рембрандт. Слон. 1637.

Бумага, итальянский карандаш. 23 х 34 см.

Вена, Альбертина.

11 Пабло Пикассо. Наседка с цыплятами. 1941–1942.

Иллюстрация к Естественной истории Бюффона. Офорт. 36 х 28 см.

Зрителей волшебного мира Диснея не волнует Искусство с большой буквы. Они смотрят его фильмы, забыв о предрассудках, но почему-то тащат их за собой на выставку современного искусства. Если художник пишет по-своему, он рискует прослыть сапожником, не научившимся рисовать. Так вот, как бы мы ни относились к современным художникам, в одном можно не сомневаться — рисовать «правильно» они умеют. И если они работают иначе, то можно предположить, что их резоны аналогичны диснеевским. На илл. 11 представлен лист из Естественной истории с иллюстрациями Пикассо, выдающегося зачинателя новейших движений в искусстве. Никому не удастся обнаружить ошибку в этом прелестном изображении наседки с пушистыми цыплятами. Но в рисунке петуха (илл. 12) Пикассо не удовлетворился простым воспроизведением облика птицы. Он хотел показать ее вздорную агрессивность, наглую дурь. Иначе говоря, он прибег к карикатуре. И как убедительна эта карикатура!

12 Пабло Пикассо. Петух. 1938.

Бумага, уголь 76 х 55 см.

Частное собрание.

Есть два вопроса, которыми необходимо задаваться всякий раз, когда мы встречаемся с искажениями натуры. Во-первых: не было ли у художника своих оснований для видоизменения внешней реальности? По мере знакомства с историей искусства мы больше узнаем о таких основаниях. Во-вторых, прежде чем осудить произведение за «неправильность», необходимо убедиться в собственной правоте и неправоте художника. Мы слишком склонны к поспешному вынесению вердикта: «Такого не бывает!». Наше мышление обладает забавным свойством — полагать, что природа должна быть всегда такой, как на привычных нам картинах.

13 Теодор Жерико. Скачки в Эпсоме.1821.

Холст, масло 92 X 122,5 см.

Париж, Лувр.

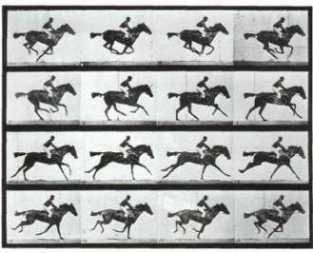

Это легко показать на примере сравнительно недавнего открытия. Поколения людей наблюдали лошадей в галопе, присутствовали на скачках и охотах, любовались изображениями лошадей в битвах и гонках. И похоже, никто не заметил, как «на самом деле» выглядит бегущая лошадь. На картинах и гравюрах их обычно показывали с вытянутыми в прыжке ногами, как это сделал выдающийся французский художник прошлого века Теодор Жерико в своем знаменитом полотне Скачки в Эпсоме (илл. 13). Спустя полвека, когда усовершенствованная фототехника позволила сделать мгновенные снимки быстро мчащихся лошадей, стало ясно, что все это время и художники, и публика ошибались. Ни одна галопирующая лошадь не движется таким способом, который казался «естественным». Ноги, едва оторвавшись от земли, тотчас же сгибаются для следующего толчка (илл. 14). Чуть поразмыслив, мы поймем, что иначе и не может быть. И все же, когда художники, вооруженные новым знанием, стали передавать реальные позиции скачущих лошадей, посыпались упреки, что их картины неверны.

Конечно, это крайний пример, но подобные ошибки встречаются не столь редко, как можно было бы предположить. Мы склонны принимать условные формы и цвета за единственно правильные. Так малые дети полагают, что небесные звезды имеют форму звезд. Люди, утверждающие, что небо в картине должно быть голубым, а трава зеленой, не слишком отличаются от таких детей. Другие цвета их возмущают. Но если мы забудем все, что слышали о зеленой траве и голубых небесах и попытаемся взглянуть на окружающий мир так, как если бы мы только что прибыли с другой планеты и впервые обозреваем Землю, нам открылось бы, что предметы могут принимать самую удивительную окраску. А ведь художники часто ощущают себя такими первооткрывателями. Они хотят смотреть на мир свежим взглядом, отринуть все предрассудки и общепринятые суждения типа «тело — розовое», а «яблоки — желтые или красные». Нелегко отделаться от предубеждений, но художники, сумевшие достичь этого, создают наиболее впечатляющие произведения. Если мы доверимся им, станем учиться у них, то и вид из окна одарит нас захватывающими дух переживаниями.

14 Эдуард Мэйбридж. Движение галопирующей лошади. 1872.

Последовательность фотокадров.

Кингстон — на-Темзе, Музей.

Нет большего препятствия для наслаждения великими художественными творениями, чем наша неготовность отказаться от предрассудков. Картина, изображающая привычный мотив в непривычной манере, нередко осуждается как «неправдоподобная». Чем чаще встречается в искусстве определенный сюжет, тем неколебимее наша убежденность, что он должен изображаться всегда по одной схеме. Особенно легко возгораются страсти по поводу библейских сюжетов. Мы все хорошо знаем, что в Священном Писании ничего не говорится о внешности Иисуса, что Всевышнего вообще нельзя представить в человеческом облике, что ставшие для нас привычными образы впервые были созданы художниками — и все же находятся люди, считающие святотатством любое отступление от традиции.

15 Караваджо. Святой Матфей. 1602.

Холст, масло. 223 X 183 см.

Ныне утрачена, прежде — Берлин, Кайзер Фридрих Музеум.

На самом же деле самые необычные картины на темы священной истории были написаны как раз теми художниками, которые читали Библию с наибольшим вниманием и благоговением. Именно они, забыв обо всем ранее виденном, напрягали свое воображение, стараясь представить себе, как младенец Христос лежал в яслях, когда пастухи пришли поклониться ему, и что происходило, когда неизвестный рыбак начал проповедовать Слово Божье. Вновь и вновь повторялась одна и та же ситуация: стремление большого художника прочесть древний текст непредвзятым взглядом встречало раздражение и злость немыслящих людей. Типичный скандал такого рода разразился вокруг итальянского художника Караваджо, смелого новатора, работавшего около 1600 года. Он получил заказ написать Святого Матфея для алтаря одной из римских церквей. Нужно было изобразить святого за писанием Евангелия вместе с вдохновляющим его ангелом, чтобы показать божественное происхождение евангельского текста. Караваджо, молодой художник, наделенный богатым воображением и неуступчивым нравом, долго обдумывал сцену, в которой престарелый, бедный, трудовой человек, простой сборщик податей, вдруг садится писать книгу. Он так и написал Святого Матфея (илл. 15) — лысым стариком с запыленными босыми ногами, неловко держащим большой том, наморщив лоб от напряжения в непривычном для него занятии. Юный ангел, будто только что спустившийся с небес, мягко направляет натруженную руку Матфея, как это делает учитель, обучающий ребенка письму. Когда Караваджо представил картину в церковь для размещения ее в алтаре, люди были шокированы, усмотрев в ней непочтительное отношение к святому. Картину не приняли, и Караваджо пришлось начинать все заново. На сей раз он решил не рисковать и строго придерживаться общепринятых представлений о том, как должны выглядеть ангел и святой (илл. 16). В результате получилась хорошая картина, поскольку художник постарался сделать ее живой и интересной, но все же ей недостает той прямоты и непосредственности, которые отличают первую.

16 Караваджо. Святой Матфей. 1602.

Холст, масло 296,5 х 195 см.

Рим, церковь Сан Луиджи деи Франчези.

Отсюда видно, какой вред может нанести критика, исходящая из ложных посылок. Из этой истории можно извлечь и более существенный урок: то, что называется «произведением искусства», не возникает из какого-то священнодействия, а создается человеком для других людей. Картина, висящая на стене в раме под стеклом, кажется такой недоступной. В наших музеях не разрешается — и совершенно правильно — прикасаться к выставленным экспонатам. Но первоначально они предназначались для того, чтобы их держали в руках, продавали и покупали, чтобы они волновали людей, вызывали горячие споры. Не будем забывать: все, что мы видим в картине, определено волей ее автора. Надо полагать, художник долго обдумывал свой замысел, многократно менял композицию, сомневался, переместить ли дерево на задний план или заново переписать его, радовался каждому удачному мазку, от которого вдруг засияло освещенное солнцем облако; какие-то фигуры он ввел неохотно, уступая настояниям заказчика. Картины и статуи, которые сейчас выстраиваются вдоль музейных залов, по большей части не создавались для показа в качестве Искусства. Они возникали по определенному поводу, для достижения определенных целей, и, принимаясь за работу, художник не упускал их из виду.

С другой стороны, художники лишь изредка обращались к тем категориям красоты и выразительности, которыми определяется отношение к искусству наших современников. Конечно, так было не всегда, но так было на протяжении многих столетий в прошлом, так происходит и сейчас. Одна из причин тому — скромность художников. Они стыдятся употреблять возвышенные понятия, вроде «Прекрасное». Им претит самодовольство, сквозящее в словах «выражение собственных эмоций» и тому подобных клише. Такие вещи они считают чем-то само собой разумеющимся и не стоящим особых разглагольствований. Это одна, и как представляется, весьма достойная причина. Но есть и другая. В повседневной профессиональной работе художника отвлеченные категории играют гораздо меньшую роль, чем кажется со стороны. Обдумывая композицию, делая подготовительные эскизы, определяя степень завершенности картины, художник занят поиском таких качеств, которые трудно передать словами. Он может сказать, например, что хочет все сделать «верно». И только поняв, что имеется в виду под этим коротеньким словечком, мы подойдем к пониманию того, чем занимаются художники.

Думаю, что здесь может помочь личный опыт. Конечно, мы не художники; мы никогда не писали картин и даже не помышляли об этом. Но это еще не значит, что нам не встречались задачи того же типа, что постоянно решает художник в своей профессиональной работе. Берусь утверждать, что едва ли найдется человек, ни разу не сталкивавшийся с такого рода проблемами — пусть в самом скромном варианте, лишь намеком. Всякий, кто составлял букет, отбирая и перекладывая цветы, добавляя и убавляя то там, то здесь, испытывал эту удивительную потребность в зрительной уравновешенности форм и красок. При этом бывает очень трудно высказать, в чем состоит достижение желанной гармонии. Мы точно чувствуем, что красное пятно в таком-то месте может все изменить, что синий, сам по себе прекрасный, сюда «не подходит», что тонкий стебелек с зелеными листьями вдруг делает все сочетание «верным». И мы восклицаем: «Теперь все отлично, больше ничего не нужно трогать!». Соглашусь, что не каждый подбирает букеты столь тщательно, но у каждого есть что-то, что он хотел бы сделать «верно». Может быть, это будет поиск подходящего пояса к платью или даже — совсем ничтожное занятие! — украшение торта кремом. В любом таком случае, как бы ни был он банален, мы ощущаем, что «чуть больше» или «чуть меньше» нарушит гармонию, что существует единственное верное соотношение форм.

Людей, слишком озабоченных цветами, одеждой или кулинарией, называют суетными, ибо в нашем представлении такие вещи не заслуживают особого внимания. Но те самые побуждения, которые в обыденной жизни подавляются или скрываются как неуместные, в искусстве вступают в свои права. Художнику всегда приходится «суетиться», даже изощряться в поисках формальных и цветовых сочетаний. Он видит тончайшие различия тонов и фактур, не доступные нашему глазу. Более того, решаемые им проблемы бесконечно сложнее тех, что возникают в повседневной жизни. Он имеет дело не с двумя-тремя, а с множеством, с сотнями форм и цветов, которые ему нужно свести на холсте так, чтобы они выглядели «верно». Может случиться, что зеленое пятно приобретет желтизну из-за близкого соседства с ярко-синим — и тогда, из-за одного фальшивого тона, все пропало, нужно все переделывать. Художник мучается такими проблемами, проводит над их решениями бессонные ночи, простаивает весь день перед полотном, то прикасаясь к нему кистью, то соскабливая нанесенные мазки. При этом мы с вами вряд ли заметили бы разницу. Но как только художнику удалось достичь задуманного, мы сразу видим, что здесь уже ничего нельзя изменить, теперь все «верно» — появился образец совершенства в нашем несовершенном мире.

Взгляните на одну из знаменитейших рафаэлевских Мадонн — Мадонну в зелени (илл. 17). Картина прекрасна и, несомненно, затрагивает чувствительные струны нашей души. Фигуры великолепно очерчены, незабываемо выражение лица Святой Девы, склонившей взор к младенцам. Но рассмотрев подготовительные рисунки (илл. 18), мы поймем, что не этим содержанием был озабочен художник. Оно явилось ему сразу. Но снова и снова он возобновлял поиск необходимой взаимосвязи фигур, их точного соотношения, обеспечивающего слаженную целостность. В беглом наброске слева внизу младенец Иисус, оглядываясь на мать, высвобождается из ее рук. Тут же художник пробовал разные положения головы Марии, откликающейся на движение младенца. Затем он решил развернуть фигуру Христа в противоположную сторону и направить его взгляд вверх. Далее появляется фигура младенца Иоанна, а Иисус смотрит в сторону, за пределы композиции. В следующем наброске художник, видимо, уже теряя терпение, поворачивает голову Христа в разных направлениях. В рафаэлевском альбоме эскизов эти поиски сочетания трех фигур занимают несколько страниц. И обратившись к законченной картине, мы увидим, что он нашел верное решение. В ней все на месте: найденные многотрудными усилиями соотношения фигур, их позы кажутся столь естественными, что почти не привлекают внимания. И все же именно эта гармония высвечивает с особой силой красоту Мадонны и чарующую нежность младенцев.

17 Рафаэль. Мадонна в зелени.1505–1506.

Дерево, масло. 113 х 88 см.

Вена, Музей истории искусства.

Нет ничего увлекательнее, чем следить за поисками формальных отношений. Но если спросить художника, почему он сделал то-то и внес изменения там-то, он вряд ли сможет ответить. Он работает не по предписаниям, а так, как подсказывает ему чутье. В некоторые исторические периоды художники и критики пытались сформулировать законы искусства. Но всегда получалось так, что те, кто следовал этим правилам, не могли создать ничего значительного, а нарушающие все законы великие мастера открывали новые, еще неведомые миру гармонии. В то время как выдающийся английский живописец Джошуа Рейнолдс объяснял студентам Королевской академии, что синие тона нельзя помещать на переднем плане, что они уместны лишь в изображении тающих на горизонте холмов, его соперник Гейнсборо (так рассказывают современники) решил доказать, что академические рецепты — не более чем нонсенс. В его знаменитом Мальчике в голубом светло-синие тона костюма торжествующе играют в самом центре переднего плана, выделяясь на темном коричневом фоне.

18 Рафаэль. Четыреподготовительных рисунка к «Мадонне в зелени». 1505–1506.

Лист из альбома эскизов. Рисунок пером 36,2 х 24,5 см.

Вена, Альбертина.

В искусстве не может быть обязательных правил — ведь никогда нельзя знать заранее, какие задачи поставит перед собой художник. Он может намеренно включить в свою картину резкие, диссонирующие тона, если сочтет это необходимым. И поскольку правил нет, чаще всего оказывается невозможным объяснить на словах, почему то или иное произведение представляется нам выдающимся. Но это вовсе не значит, что все произведения равноценны; неверно и то, что о вкусах не стоит спорить. Такие споры обладают, как минимум, одним достоинством: они побуждают нас заново обращаться к обсуждаемым картинам, а чем больше мы смотрим, тем больше замечаем деталей, ранее ускользавших от нашего внимания. При этом развивается восприимчивость к разным типам зрительных гармоний, найденных художниками разных эпох. И чем выше наша способность к их восприятию, тем большее наслаждение мы получаем от искусства. А это и есть, в конечном итоге, самое главное. Старая пословица «о вкусах не спорят» по-своему верна, но она не должна затемнять того факта, что вкус можно развить. Вернемся еще раз к скромной области обыденного опыта. Человеку, не привыкшему пить чай, все его сорта кажутся одинаковыми. Но имея на то желание, время и средства, он может испробовать самые изысканные его разновидности и стать настоящим знатоком, точно определяющим свои предпочтения. Его возросший опыт усиливает удовольствие от употребления избранных сортов.

Конечно, вкус в искусстве — нечто гораздо более сложное. Речь идет о вещах существенных и серьезных, несопоставимых с умением различать ароматы. Ведь большие мастера вкладывали в свои произведения душу, мучились над ними в изнурительной работе, и нам необходимо отдать им должное, постаравшись понять их устремления.

Познавать искусство можно бесконечно. В нем всегда открывается что-то новое. Великие творения всякий раз воспринимаются иначе. Они так же неисчерпаемы и непредсказуемы, как человеческие личности. Это увлекательный мир со своими законами и манящими перспективами. Нельзя считать, что тебе все известно об этом мире, потому что всего не знает никто. Пожалуй, самое существенное здесь состоит в следующем: для восприятия искусства необходимо иметь ясное, открытое сознание, способное откликаться на смысловые оттенки и потаенные созвучия. И прежде всего, — голова не должна быть забита высокопарными штампами и общими местами. Лучше вообще ничего не знать об искусстве, чем обладать полузнанием сноба. Эта опасность весьма реальна. Наверняка найдутся читатели, которые извлекут из этой главы лишь несколько элементарных указаний. Так, узнав, что великие художественные творения не всегда обладают свойствами легкодоступной красоты и выразительности, достоинствами правильного рисунка, они с гордостью объявят себя ценителями только такой живописи, в которой нет ни красоты, ни верно очерченных форм. Таких людей постоянно преследует страх прослыть малокультурными, они робеют признаться, что получают удовольствие от приятных и трогательных картин. Им уготована участь снобов, которые разучились наслаждаться искусством и называют «очень интересным» то, что им на самом деле не нравится. Я бы очень не хотел стать виновником такого безрассудства. Лучше вообще не доверять моим суждениям, чем принимать их слепо и некритически.

В последующих главах речь пойдет об истории искусства, то есть истории архитектурных сооружений, живописного и скульптурного творчества. Полагаю, что знакомство с историей помогает понять, почему художники работали в той или иной манере и почему разнились стоявшие перед ними задачи. Прежде всего, такое знание — хороший способ повысить чувствительность нашего глаза к особенностям художественной формы и, стало быть, усилить восприимчивость к оттенкам и тонким различиям. Пожалуй, это единственный способ научиться ценить произведения по их собственным законам. Однако нет безопасных путей. В музеях случается видеть людей, шагающих по залам с каталогом в руках. Каждый раз, остановившись перед картиной, они старательно отыскивают ее номер в каталоге. Полистав книгу, найдя название и имя автора, они идут дальше, едва удостоив взглядом картину. Проще было бы не ходить в музей, проверить каталог можно и дома. Это своего рода короткое замыкание в сознании, не имеющее никакого отношения к восприятию искусства.

Люди, получившие кое-какие сведения об истории искусства, рискуют угодить в ту же ловушку. Увидев художественное произведение, они не тратят времени на его разглядывание, а роются в памяти, подыскивая подходящий ярлык. Такой зритель где-то слышал, что Рембрандт знаменит своим кьяроскуро (это заимствованный из итальянского специальный термин, обозначающий светотень), так что при виде Рембрандта он кивает с видом знатока и, пробормотав «изумительное кьяроскуро», идет дальше. Об опасности снобистского полузнания нужно предупредить со всей серьезностью, поскольку все мы подвержены таким искушениям, а книга вроде этой может создать для них благоприятную почву. Мое дело — открыть вам глаза, а не развязать языки. Рассуждать с умным видом об искусстве — не слишком трудное дело, ведь лексика искусствоведов применяется в столь разных контекстах, что теряет всякую определенность. Смотреть же на картину непредвзятым взглядом, войти в ее мир с отвагой странника-первопроходца — гораздо более трудная, но и несравненно более благодарная задача. Никогда не знаешь заранее, что вынесешь из такого путешествия.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ Эта книга написана любителем-неспециалистом для таких же любителей. Она не претендует на научную глубину, однако все изложенное в ней достоверно, насколько это возможно. Главной же целью было помочь тысячам читателей, которые хотели бы узнать побольше о Древнем

Введение

Введение Неразвитость методологии современной исторической науки на Украине как основа фальсификаций. «Украинская история» как идеология внутреннего пользования. Сокрытие исторических источников и подтасовка фактов. Препятствия научному диалогу историков и

1.1. Введение

1.1. Введение В этой части изложена концепция Новой Хронологии Фоменко-Носовского для тех, кто никогда о ней не слышал, либо слышал что-то очень вскользь, а возможно слышал много, но не уловил суть. На нескольких страницах в этой части мы изложим самое главное. Для многих из

Введение

Введение В истории Франции XIV в. является переходным периодом. На смену существовавшим до этих пор, хотя и в совершенно неузнаваемом обличье, феодальным институтам мало-помалу стали приходить монархические учреждения. Таким образом, рассматривая механизм правления

Введение

Введение Соединенные Штаты Америки (США) занимают почти половину Североамериканского материка, однако исключительная роль этой великой страны, сначала выделившейся среди всех прочих территорий Нового Света, а затем постепенно превратившейся в одну из ведущих мировых

Введение

Введение В этой книге вы прочтёте сказание древнегреческого учёного Платона об Атлантиде — могучем царстве атлантов, процветавшем на большом острове среди Атлантического океана и погрузившемся на дно за девять с половиной тысяч лет до нашей эры.В истории человечества