Глава 3 «Дикий слон»

Глава 3

«Дикий слон»

Мы вправе сказать, что в наши дни пробивающиеся наверх молодые тори, в особенности мужская их часть, считают Уинстона Черчилля чуть ли не божеством. Эти честные малые украшают стены своих юношеских спален плакатами с его изображениями: Черчилль в костюме в светлую полоску держит пистолет-пулемет либо показывает двумя пальцами знак победы.

Поступив в университет, они могут стать членами обществ Черчилля или его обеденных клубов, которые встречаются в залах Черчилля, где его портрету приходится терпеть их разогретую портвейном болтовню. Частенько они надевают галстук-бабочку в горошек.

Если их избирают в парламент, они всякий раз перед выступлением набожно проводят пальцами по левому ботинку его бронзовой статуи, которая установлена в вестибюле. Они надеются, что это поможет им собраться с духом. Достигнув в установленном порядке поста премьер-министра и оказавшись в затруднительном положении (что с неизбежностью происходит), они находят уместным выступить с дерзкой речью в клубе Святого Стефана. Их фотографии будут походить на изображения старого лидера военного времени, сделанные в том же обрамлении, – раскрасневшиеся, с заигравшими желваками и недовольными гримасами, обращенными их преемникам на посту (предполагается, что это гордость).

Тори крайне ревностно относятся к Черчиллю. Это вопрос идентификации, политического права собственности. Сходным образом жители Пармы относятся к formaggio parmigiano – сыру пармезану.

Для тори он их ценнейшая головка сыра, источник гордости, величайший капитан команды консерваторов, сделавший хет-трик в финале и выигравший мировое первенство. И многие теперь не в полной мере отдают себе отчет, с каким сомнением и подозрением воспринимали тори его назначение премьер-министром в 1940 г., с какой желчью они цедили его имя.

Чтобы руководить страной во время войны, Черчиллю нужно было командовать не только унылыми мюнхенскими переговорщиками – Галифаксом и Чемберленом, – но и сотнями тори, которые привыкли считать его оппортунистом, перебежчиком, хвастуном, себялюбцем, подлецом, грубияном, проходимцем и – по заслуживающим доверия свидетельствам – горьким пьяницей.

Мы помним, как бурно члены палаты общин приветствовали Чемберлена и насколько сдержанно приняли первое появление Черчилля в ранге премьер-министра 13 мая 1940 г. Это происшествие задело Черчилля. «Я долго не продержусь», – сказал он, когда уходил из парламента. А консерваторы упорствовали в своей враждебности. С места для представителей прессы Пол Айнциг, корреспондент Financial News, мог как следует изучить фракцию тори, и он явственно ощущал испарения недоброжелательности, клубившиеся над ними.

Первые два месяца премьерства тори, по свидетельству Айнцига, хранили «угрюмое молчание» всякий раз, когда выступал Черчилль, даже по завершении им одной из своих исторических речей. В то время как лейбористы со своих скамей бурно приветствовали его, тори продолжали замышлять, как бы от него избавиться. Приблизительно 13 мая Уильям Спенс, председатель «Комитета 1922 года», объединявшего рядовых консерваторов, сказал, что три четверти членов комитета были за то, чтобы указать Черчиллю на дверь и вернуть Чемберлена.

У нас есть письмо от того же времени, написанное Нэнси Дагдейл ее мужу Томми, который был парламентарием и сторонником Чемберлена, а в момент написания письма уже служил в вооруженных силах. В нем подытоживается настроение брезгливого ужаса консерваторов:

Как ты знаешь, они относятся к У. Ч. с полным недоверием и ненавидят радиотрансляции его хвастливых речей. У. Ч. является английской копией Геринга, он жаждет крови и блицкрига, он распух от себялюбия и обжорства. То же вероломство струится по его венам, оно лишь подчеркивается бравадой и болтовней. Трудно выразить, какую депрессию все это наводит на меня.

С точки зрения этих респектабельных людей, приверженцы Черчилля были сущими гангстерами. Среди них – Боб Бутби, парламентарий, бисексуальный грубиян и впоследствии друг братьев-близнецов Крэй[6]; Брендан Брэкен, огненно-рыжий ирландский фантазер, позднее ставший владельцем Financial Times; Макс Бивербрук, крайне ненадежный владелец издательской группы Express. А возглавлял этот сброд неверных и своекорыстных пижонов «дикий слон» Уинстон Черчилль. Почтенные граждане выражали также недовольство его пристрастием к спиртному. «Мне хочется, чтобы он не производил впечатления хорошенько поддавшего человека», – сказал Морис Хэнки, государственный служащий высокого ранга, и мы как будто видим, что его нос при этом заметно морщится. Но те, кто порицал Черчилля, делали это не из-за борьбы за трезвость, им скорее нравилось чувство морального осуждения.

Некоторые из наиболее ожесточенных критиков Черчилля продолжили свою политическую карьеру. Ричард Батлер вполне мог стать премьер-министром в 60-е, не переиграй его Гарольд Макмиллан. В 1940 г. Батлер был младшим министром и убежденным сторонником политики умиротворения. Вот что он сказал о возвышении Черчилля.

«Порядочная и незапятнанная традиция английской политической деятельности была продана величайшему авантюристу современной политической истории», – вспоминают его слова собеседники. «Капитуляция перед Уинстоном и его сбродом была катастрофой, причем совершенно ненужной», будущее страны было отдано в залог «полукровке-американцу, который опирался на похожих на него неспособных, но словоохотливых людей».

Это сильные выражения. И вы можете понять, почему многие люди сохраняли верность Чемберлену, который воспринимался ими как человек чести, который в глазах общества начала 40-х был предпочтительнее Черчилля. Все они были расстроены приходом «банды Черчилля», что воспринималось ими как дворцовый переворот. Ведь Черчилль не был фактически избран обществом на пост премьер-министра вплоть до 1951 г. И есть какая-то пленительная враждебность в их злословии.

Лорд Галифакс сетовал на необходимость слушать Черчилля, его голос «источал портвейн, бренди и жеваную сигару». Один из наблюдателей отмечал, что Черчилль походил на «толстенького малыша», который сучил ножками, сидя на скамье правительства, и с трудом удерживался от смеха при виде Чемберлена.

Вот что почтенные тори думали об Уинстоне Черчилле: Геринг, авантюрист, полукровка, предатель, толстячок и катастрофа для страны. Все это походит на визги благородного собрания, когда там неожиданно появляются пираты и начинают давать распоряжения.

Как же истолковать это истеричное отвержение того, кто в XXI веке считается нашим величайшим героем?

Боюсь, что, если строго придерживаться точки зрения тори, это вполне объяснимо. За сорок лет парламентской карьеры Черчилль неоднократно демонстрировал абсолютное презрение к понятию политической верности, не говоря уже о лояльности к партии консерваторов.

С того момента, как рыжий и самоуверенный двадцатипятилетний Уинстон стал парламентарием в 1900 г., когда королева Виктория еще была на троне, он провозгласил нелояльность своим девизом и использовал ее для саморекламы. Он обвинял руководство тори в том, что они тратят слишком много на оборону. «Неужели у нас нет бедности?» – вопрошал он. Он осуждал их политику протекционизма, такая критика воспринималась в то время как левачество, поскольку она подразумевала более дешевую еду для рабочего человека. Он настолько раздражал своих старших однопартийцев, что однажды вся передняя скамья встала и в гневе вышла из палаты общин, стоило ему начать свою речь.

В январе 1904 г. тори начали предпринимать попытки снять его как официального кандидата от Консервативной партии по избирательному округу города Олдем. К апрелю того же года он решил сменить партию и довольно честно высказался о своих мотивах. Он полагал, что тори движутся к катастрофе. «Мое предсказание состоит в том, – заявил Черчилль в октябре 1904 г., – что они [руководство тори] перережут сами себе горло и приведут партию к полному уничтожению… а либералы одержат сокрушительную победу на выборах».

Другими словами, его поведение не соответствовало понятиям о принципиальном человеке. Он гнался за славой и вел себя как оппортунист, который стремится всегда быть наверху. Черчилль перешел в палате общин со своего места и уселся рядом с Ллойд Джорджем, за что его заслуженно прозвали «бленхеймской крысой».

Он старался ответить взаимностью. «Я английский либерал, – написал Черчилль в то время, – я ненавижу партию тори, ее членов и их методы». Пару десятилетий спустя, когда его принадлежность либералам исчерпает себя, он снова поменяет партию и вернется к консерваторам. Эта перемена седел воспринималась как самый искусный цирковой трюк, который когда-либо видел парламент. На протяжении большей части 30-х гг. Черчилль соответствовал своей репутации. Он охаживал руководство своей Консервативной партии всеми палками и дубинками, которые подворачивались ему под руку, он откровенно выпячивал себя.

Неудивительно, что скептицизм к нему испытывался не только на скамьях тори, но и во всем политическом истеблишменте. У любого противника Черчилля в 1940 г. был длинный список его прегрешений.

* * *

Даже когда он обучался в Сандхерсте, его осуждали за бесчестные поступки. Во-первых, он и другие младшие офицеры обвинялись в мошенничестве на скачках пони. Во-вторых, была странная история с бедным Алланом Брюсом, младшим офицером, которого Черчилль и его приятели якобы пытались выжить из полка. Семья Брюса даже высказывала предположения, что Черчилль предавался утехам в духе Оскара Уайльда. Эти беспочвенные утверждения были опровергнуты в ходе процесса по иску о клевете, поданного матерью Черчилля, но у грязи есть обыкновение прилипать.

Далее, была сомнительная история в Претории, когда он сбежал от буров, нарушив свое слово и бросив друзей. А что касается политической карьеры – боже мой, какое пиршество головотяпства! Если вы – противник Черчилля, то можно начать обвинение с того, как, будучи министром внутренних дел, он управлялся с яростными забастовками 1910–1912 гг. Его даже можно атаковать с любой позиции, ведь тори полагали, что он был чересчур мягок по отношению к забастовщикам, и одновременно он вошел в лейбористскую демонологию как человек, который «стрелял» по безоружным шахтерам в валлийском городе Тонипенди. На самом деле полиция не использовала ничего более смертоубийственного, чем свернутые макинтоши.

Также в 1911 г. разыгрался фарс осады на лондонской Сидней-стрит. Черчилль лично возглавил вооруженную полицейскую операцию в Ист-Энде против загадочного гангстера, известного под именем Петр Маляр. Этот гангстер никогда не был найден, и, возможно, его вовсе не существовало.

Черчилль присутствует на фотографии, запечатлевшей ту осаду. Он глядит из-за угла в направлении, где засели предполагаемые анархисты-террористы, и смотрится очень заметно в своем цилиндре.

«Я понимаю, что там делал фотограф, – сказал апатичный Бальфур в палате общин, – но чем же там занимался почтенный джентльмен?» Взрыв хохота был ответом на этот вопрос, ведь все понимали, что он стремился попасть в кадр.

Но все вышесказанное для противника Черчилля меркнет по сравнению с его грандиозными ошибочными суждениями периода Первой мировой войны. Сначала был антверпенский «промах», или «фиаско», в октябре 1914 г., когда Черчилль вбил себе в голову, что Антверпен должен быть спасен от немцев и что только он может уберечь город.

Четыре или пять дней он руководил обороной порта, и у него даже был номинальный контроль над всей Бельгией. Один журналист описал наполеоновские манеры этого человека, «закутавшегося в плащ и надевшего морскую фуражку. Он спокойно курил большую сигару и следил за развитием битвы под шрапнельным дождем… Он улыбался и выглядел удовлетворенным».

Вскоре Антверпен капитулировал, и стало принятым считать, что вмешательство Черчилля было бессмысленным самолюбованием, и, по словам Morning Post, он стал «непригоден для занимаемого им поста». Как бы то ни было, он удерживал этот пост первого лорда адмиралтейства достаточно долго, чтобы стать инженером того, что противники Черчилля называют грандиозной и беспрецедентной военной катастрофой. По сравнению с этим образцом полководческого искусства даже атака Легкой бригады[7] выглядит весьма симпатично. Следствием данной попытки преодолеть патовое положение на Западном фронте стало не только унижение британских вооруженных сил, но и огромное количество жертв у австралийцев и новозеландцев. Экспедиция 1915 г. в Турцию до сих пор является первостатейным источником антибританских чувств у антиподов, поводом для их поношения англичан.

Неудача на полуострове Галлиполи вблизи пролива Дарданеллы была наиболее резким упреком Черчиллю. Память о ней была жива в 1940 г., отравляя отношение людей к Черчиллю, заставляя их сомневаться в его способности руководить страной во время войны. Даже те, кто считал его выдающимся человеком – а многие понимали это, – часто оказывались в замешательстве из-за его кажущегося неумения разобраться, склонности к преувеличению, чрезмерной возбудимости, граничащей с истерией. В 1931 г. он настолько раскипятился из-за перспективы индийской независимости, что назвал Махатму Ганди «полуголым факиром» – и эти слова, разумеется, не забыты в Индии.

Он неправильно истолковал общественные настроения при выработке своей позиции по отречению Эдуарда VIII в 1936 г. Он, казалось, придерживался взгляда, что король Англии вправе жениться на любой девчонке, будь она хоть американской разведенкой, иначе, черт возьми, какой же смысл быть королем? Однажды Черчилль выступал в палате общин, защищая Эдуарда VIII, но полностью потерял контроль над аудиторией и был заглушен протестующими криками. Парадоксально, что король при этом был нацистским сторонником, и, останься он на троне, он создал бы Черчиллю множество проблем.

Неприятели Черчилля также отмечали его гигантскую самовлюбленность, стремление оседлать любую волну, будь она большой или маленькой, и удерживаться на ее гребне, пока она не рассеется пеной на пляже. Когда они слышали его брань и зловещие предсказания о Гитлере и немецкой ремилитаризации, они слышали человека, который бранился до того и будет браниться дальше, его проклятья уже стали частью пейзажа, подобно проклятьям, разносящимся в Гайд-парке.

Необходимо признать, что его репутация не возникла на пустом месте. Были причины, чтобы считать его заносчивым и «неразумным», хотя бы потому, что отчасти это было правдой. Его уверенность в своих силах была сопряжена с вызовом смерти, он привык лезть по ветке дальше мыслимых пределов безопасного. Но почему он так себя вел?

В начале карьеры его не просто привыкли считать ненадежным, а даже полагали, что ненадежность – его врожденное свойство. Он появился на свет под блуждающей звездой.

Как-то я очутился в той самой комнате и глядел на ту самую кровать, где произошло это важное событие. Дальше по коридору, а точнее, по нескольким коридорам собирались участники громадного приема по случаю шестидесятилетия короля хедж-фондов XXI века.

«Подождите, – сказал я, когда нас сопроводили к первой фаланге официанток с шампанским, – вы можете показать нам комнату, где родился Черчилль?» Любезная экономка провела нас по боковому коридору в маленькую квадратную комнату на первом этаже.

Когда закрылась дверь и стих шум, можно было вообразить, что мы перенеслись на 140 лет назад, к кульминации другого торжественного приема. Если прищурить глаза, то вместо электрических светильников перед нами мерцали газовые, на стенах были те же самые безвкусные обои, в камине такой же веселый огонь, а вокруг были те же чаши и кувшины с гербом Мальборо.

Мысленным взором я четко видел все: верхнюю одежду гуляк, поспешно сброшенную с кровати, кувшины, наполненные горячей водой, а в постели – Дженни Черчилль с большим животом. Ее внезапно настигли родовые схватки, и она даже не сумела подняться наверх. Ей было всего двадцать лет, но она уже успела стать знаменитой и считалась одной из прекраснейших женщин лондонского общества.

Днем все были на охоте. По воспоминаниям одних, она тогда поскользнулась и упала; как рассказывали другие, она слишком увлеченно танцевала на балу. Как бы то ни было, 30 ноября 1874 г. в 1:30 ночи она родила младенца, которого ее муж описал как «чрезвычайно хорошенького и очень здорового».

Чтобы понять психологический склад Уинстона Леонарда Спенсера-Черчилля, необходимо проявить внимание к месту и времени его рождения. Комната находилась в самом сердце Бленхеймского дворца, который был родовым имением герцогов Мальборо. Дворец огромен, в нем 186 комнат, и само строение раскинулось на площади в 3 гектара, не говоря уже об озерах, лабиринтах, колоннах, парках, триумфальных арках и так далее. Это здание – единственное в Британии, которое, не будучи королевским или епископальным, называется дворцом.

Хотя у него есть и очернители, для меня этот дворец с его симметрично вздымающимися и падающими крыльями, восхитительно бессмысленными парапетами, заканчивающими украшениями из камня медового цвета, – величайший шедевр английской барочной архитектуры. Бленхейм – это архитектурное заявление, и оно гласит: я велик, я величественнее всего, что вы когда-либо видели.

Дворец был пожалован в награду за труды одному из династических предков Черчилля Джону Черчиллю, герцогу Мальборо, который превосходно сражался с французами и немало поспособствовал тому, что Англия стала ведущей европейской державой XVIII в. Черчилль родился здесь на том вполне достаточном основании, что это был его дом: Черчилль был внуком 7-го герцога, племянником 8-го герцога и двоюродным братом 9-го герцога. Не произведи этот возлюбленный кузен на свет наследника (а длительное время казалось, что он останется бездетным), Черчилль сам бы стал герцогом Мальборо.

Не просто аристократическое, а герцогское происхождение Черчилля крайне важно. Понимание того, что он является династическим наследником одного из величайших военных героев страны, всегда стояло для него впереди ощущения самого себя.

Время его рождения также кое-что разоблачает: он появился на свет двумя месяцами раньше положенного, спустя семь месяцев после свадьбы. Из-за этого обстоятельства всегда поднимались брови. Конечно, есть вероятность того, что он не был доношен, но, скорее всего, он родился в срок, но был зачат вне брака.

Последнее не так удивительно, ведь его родители были столь же своенравны и нешаблонны, как и их сын. Их важнейшим вкладом в цивилизацию оказалось полное пренебрежение сыном.

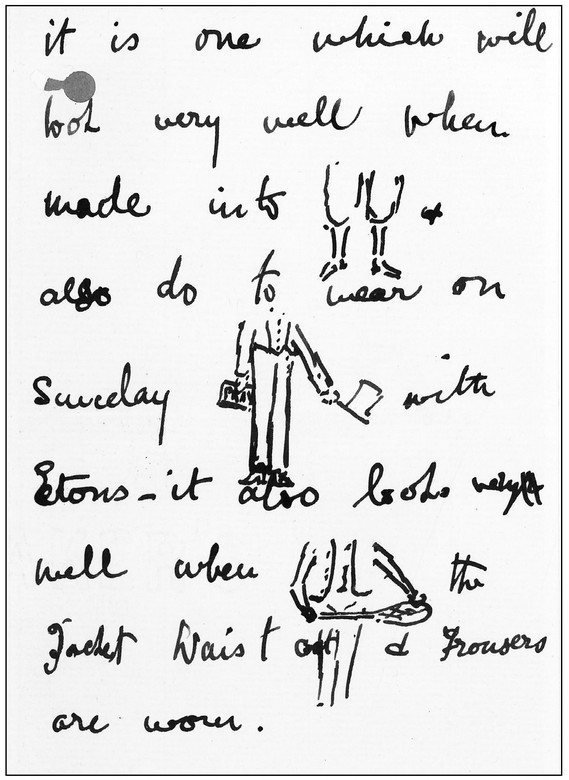

Письмо к матери, 1890 г.

Мать Черчилля была дочерью известного американского бизнесмена Леонарда Джерома, который одно время являлся крупнейшим акционером The New York Times. Он также владел скаковыми лошадьми, оперным театром и крутил романы с оперными певицами. У Дженни на запястье был якобы вытатуирован маленький дракон, а ее безусловно роскошная фигура напоминала формой песочные часы. Ей приписывают изобретение коктейля «Манхэттен». Остроумие и привлекательная внешность Дженни, придающая ей сходство с пантерой, притягивали десятки любовников, в их числе был и принц Уэльский. Она три раза выходила замуж, некоторые из ее мужей были моложе сына.

«Она светила мне подобно Венере, – писал впоследствии Черчилль. – Я нежно любил ее, но на расстоянии». Его школьные письма к матери наполнены жалобными мольбами о любви, деньгах и визитах. Но главным образом его характер сформировал отец – сначала отвратительным обхождением с ним, затем преждевременной смертью.

Читая письма Рандольфа сыну, поневоле задаешься вопросом, чем провинился бедный ребенок, чтобы заслужить подобное. Рандольф требует не обращаться к нему ласково «папа», для него предпочтительнее «отец». Он не может вспомнить, где учится сын, в Итоне или в Харроу, и пророчествует, что тот «станет не более чем светским бездельником, одним из сотен неудачников частных школ, дегенерирующим к убогому, несчастному и тщетному существованию».

Возможно, история с часами – наиболее трагический пример того, как Уинстон старался угодить отцу. Рандольф подарил сыну новые часы, когда тот был кадетом в Сандхерсте. Но однажды Черчилль потерял их в глубоком месте на реке. Он снова и снова нырял в ледяную воду, чтобы найти их, но тщетно. Его попытки использовать различные приспособления, чтобы зацепить часы и вытащить их наружу, также ни к чему не привели. Тогда он нанял двадцать три кадета, заплатив им три фунта стерлингов. Они сделали плотину, направив реку по новому пути, и осушили старое русло. Часы были найдены.

Но эти геркулесовы труды не впечатлили безумного Рандольфа, который сказал, что его сын – «молодой тупица», которому «определенно нельзя доверять». У этого особенного поведения были, скорее всего, медицинские причины: лорд Рандольф Черчилль умирал от сифилиса.

Одно из недавних научных исследований попыталось избавить его от венерического позора, предполагая другой диагноз – опухоль мозга. Как бы то ни было, Рандольф считал, что у него сифилис, его жена, его доктор думали, что у него сифилис. Того же мнения придерживался и Черчилль. В юности он был свидетелем ужасного политического коллапса отца – от сверхновой звезды к черной дыре, а затем была медленная смерть, у всех на виду, от постыдной болезни.

Два сильных чувства, связанные с отцом, безраздельно владели Черчиллем в период его взросления: то, что он был разочарованием Рандольфа, и то, что сам Рандольф обманным путем был лишен заслуженного им величия. Поэтому Черчилль ставил перед собой две цели: доказать отцу, что он достойный сын, и реабилитировать самого отца.

Только задумавшись о взаимоотношениях с Рандольфом и его гипнотическом влиянии на сына, вы можете понять, почему Черчилль вел себя именно так. Он должен был подражать отцу, а иначе как доказать, что он достойный сын? Он должен был взять за образец жизнь отца и даже модель его поведения, чтобы реабилитировать Рандольфа в глазах всего общества.

«Ему совершенно нельзя доверять, как нельзя было доверять и его отцу», – сказал лорд Дерби в 1916 г. Теодор Рузвельт называл обоих «ничтожествами».

Такая репутация сложилась в значительной мере из-за того, что Черчилль вознамерился использовать жизнь отца как план и лекало для собственной жизни.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

ГЛАВА ПЯТАЯ СЛОН И АСТРОНАВТ

ГЛАВА ПЯТАЯ СЛОН И АСТРОНАВТ В 1869 году мексиканские фермеры сделали необычное открытие. Вызванные им споры не стихают до сих пор. Мой рассказ о нём включает в себя два посещения музея, пропавшего слона и «прыжок веры» астронавта.Руины и остатки доколумбовых мексиканских

ПОСЛЕДНИЙ СЛОН

ПОСЛЕДНИЙ СЛОН Восходили Плеяды [61]. С юга подул влажный ветер, который называли здесь Фавонием. Ярко светило солнце, бурно низвергались с Апеннин потоки, заливая плоские равнины Этрурии. Пришла весна, стремительная и нетерпеливая, первая италийская весна, которую видел

Глава первая Слон-разбойник

Глава первая Слон-разбойник Однажды вечером два местных жителя, возвращаясь в деревню, заметили силуэт огромного, похожего на черную глыбу животного, неподвижно стоявшего в тени хижины. Криками они пытались испугать его. Внезапно черная глыба вышла из тени и бросилась на

Дикий, дикий Юг

Дикий, дикий Юг Уильям Кларк Квонтрилл (William Clarke Quantrill, 1837–1865) — предводитель партизанского отряда — банды грабителей и бандитов, действовавшей во времена Гражданской войны в США. Убит выстрелом в спину. Казнили практически все мужское население города. Не щадили даже

Слон-невидимка

Слон-невидимка «Я не вижу слона в своем погребе. Если бы он там был, я бы его наверняка увидел. Следовательно, слона в погребе нет». Артур Батц [11]. Обращаясь к доказательствам истребления немцами шести миллионов евреев, мы сразу сталкиваемся с совершенно необъяснимым

Глава пятая Слон в Аракане. Карл в Италии

Глава пятая Слон в Аракане. Карл в Италии Читтагонг с ликованием встречал нового Цоронго Дханина, жители города бросали ему под ноги кипы цветов, протягивали бананы, ананасы и разные другие угощения, жадно надеясь, что священный слон отметит кого-нибудь из них своим

Глава девятая Твой слон – в Багдаде

Глава девятая Твой слон – в Багдаде Фихл Абьяд Аль-Мансури ибн-Абуль-Аббас[63] – Белый Слон Аль-Мансура ибн-Абуль-Аббаса – таково было отныне его полное имя, а коротко его поначалу звали Фихл Абьядом, но постепенно все чаще и чаще стали называть Абуль-Аббасом. Связано это

Глава шестнадцатая Абуль-Аббас – любимый слон Карла Великого

Глава шестнадцатая Абуль-Аббас – любимый слон Карла Великого Долгий путь излечил его душевные раны, и Багдад, как некогда Читтагонг, превратился в нечто, существующее отныне в недосягаемом мире смутных счастливых воспоминаний.Счастливых, ибо о том, как Харун ар-Рашид бил

Глава 4 Дикий Восток

Глава 4 Дикий Восток Двадцатого июня 1946 года у жителей города Познань, что в Западной Польше, случился настоящий праздник. Люди толпами собирались на площадях и улицах, залезали на заборы и деревья, желая найти себе местечко, откуда будет лучше видно, как казнят

Дикий помещик

Дикий помещик Демидовская льняная империя росла и вверх, и вширь. Василий Федорович жадно скупал земли, до которых мог дотянуться, и строил на них фабрики и рабочие казармы. Заветной мечтой миллионера (а к началу 1850-х его состояние уже сильно перевалило за миллионный

4. ДИКИЙ

4. ДИКИЙ Ди-кий, о-ди-чав-ший, прил. Неприрученный или находящийся в природном состоянии как, например, животные или же растения, находящиеся в свободном состоянии; возвратившийся из одомашненного состояния в дикое.Мы живем в мире отсутствия, в котором подлинная жизнь

Мышиный слон

Мышиный слон Не долго думая, ночью же втроём Флора Фрауэр, Комаров и Шприц оделись потеплее и поехали в автомобиле по холодным улицам.Остановились перед фигуристыми воротами. Вышли из машины, Флора нажала на звонок сбоку от ворот. Спустя минуту из боковой двери выглянул

Глава 7. «ДИКИЙ ЧЕЛОВЕК» НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОСТРОЙКАХ

Глава 7. «ДИКИЙ ЧЕЛОВЕК» НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОСТРОЙКАХ Трактовка символаПерелистывая краеведческие журналы со статьями, которые посвящены фахверковым фасадам, мы не раз сможем обнаружить упоминание «дикого человека», или даже «немецкого человека», как подчас называют одну

Глава 2. Московские совещания, братья Даллесы и «Дикий Билл» Донован

Глава 2. Московские совещания, братья Даллесы и «Дикий Билл» Донован Да, зима 41-го закончилась… А весна обещала быть бурной во всех отношениях…Гитлер пока не принял никакого окончательного решения по России. А сведения из Москвы приходили противоречивые… В конце