“Стишки о беззаконной любви”

“Стишки о беззаконной любви”

В ноябре 1755 года профессор элоквенции Василий Тредиаковский написал извет в Императорскую Академию наук на издателя журнала “Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие”: “Жалуюся, что профессор Миллер некоторые сочиненьица с нами головою не рассматривал, и их втер в Ежемесячные Книжки по своему произволению не в силу учреждения; ибо кто удостоил печати стишки полковника Сумарокова о беззаконной любви, внесенные в сочинениях месяца июня?” Имелись в виду два сумароковских сонета:

Не трать, красавица, ты времени напрасно,

Любися; без любви все в свете суеты,

Жалей и не теряй прелестной красоты,

Чтоб больше не тужить, что век прошел несчастно.

Любися в младости, доколе сердце страстно:

Как младость отлетит, ты будешь уж не ты.

Плети себе венки, покамест есть цветы,

Гуляй в садах весной, а осенью ненастно.

Взгляни когда, взгляни на розовый цветок,

Тогда когда уже завял ея листок:

И красота твоя подобно ей завянет.

Не трать своих ты дней, доколь ты не стара,

И знай, что на тебя никто тогда не взглянет,

Когда, как розы сей, пройдет твоя пора.

* * *

О существа состав, без образа смешенный,

Младенчик, что мою утробу бременил,

И, не родясь еще, смерть жалостно вкусил

К закрытию стыда, девичества лишенной!

О ты, несчастный плод, любовью сотворенный!

Тебя посеял грех, и грех и погубил.

Вещь бедная, что жар любви производил!

Дар чести, горестно на жертву принесенный!

Я вижу в жалобах тебя и во слезах.

Не воображайся ты толь живо мне в глазах,

Чтоб меньше беспокойств я, плачуща, имела.

То два мучителя старались у чинить:

Любовь, сразивши честь, тебе дать жизнь велела,

А честь, сразив любовь, велела умертвить.

Тредиаковский, которого на заре творческой деятельности за галантную книгу “Езда в остров любви” (1730) обскуранты объявили “первым развратителем русской молодежи”, стал теперь с инквизиторским пылом искать крамолу у других. Впрочем, прибегнув к доносу (по счастью, никаких последствий для Сумарокова не имевшему), профессор отстаивал собственную литературную позицию. И то, что эти сонеты он пренебрежительно назвал “стишками”, ничуть не удивительно. Ведь сколько раз Тредиаковский настойчиво повторял, что “материя” (предмет, содержание) сонета должна быть “важной и благочестивой”. А Сумароков дерзнул написать о “зазорной любви”, причем от имени преступницы, умертвившей свой плод. И неважно, что сей кощунственный сюжет этот “остро-буйный” полковник позаимствовал у французов: перенимать надобно доброе, а не богопротивное и для души вредное…

И ведь как в воду глядел Тредиаковский: эти сонеты Сумарокова войдут потом в знаменитый сборник “Девичья игрушка, или Разные стихотворения, собранные для чтения от скуки” (1777), где они соседствуют с произведениями порнографической поэзии и прочими опусами о самой разнузданной и что ни на есть “беззаконной любви”. Но правда состоит и в том, что художественные достоинства этих сонетов столь впечатляющи, что они и в наши дни признаются образцами поэтического искусства. Литерат уровед Николай Фридман назвал стихотворение “Не трать, красавица, ты времени напрасно…” замечательно художественным сонетом, а профессор Сергей Джанумов поставил его в один ряд с шедеврами лирики Сумарокова. И сонет “О существа состав, без образа смешенный…” оценивают как “произведение, исполненное глубокого драматизма”. Александр Квятковский в своем “Поэтическом словаре” назвал его “одним из лучших русских сонетов, написанных в 18 веке”, а директор Института русской цивилизации Олег Платонов – “одним из лучших русских сонетов” вообще.

Однако не вполне осмыслен тот очевидный факт, что между двумя сонетами существует тематическая связь[10]. В первом стихотворении заключен призыв к красавице покориться плотской любви, во втором – плач красавицы, последовавшей этому призыву и вынужденной уничтожить плод этой “беззаконной любви” – еще не родившегося “младенчика”.

Надо сказать, что ситуация искушения героя приятностями плотской любви представлена Сумароковым в эклоге “Калиста” (1759), где пастуха Атиса склоняют к измене возлюбленной Альфизе такими словами:

А ты довольствуйся утехой живота.

Хоть будет у тебя любовница не та,

Такую ж от другой имети станешь радость,

Найдешь веселости, доколь пребудет младость.

Но Атис не поддается на провокацию и остается верен своей Альфизе. Не то героиня второго сонета Сумарокова, к которой обращены не безыскусные “пастушеские стихи”, а художественная речь с яркими образными сравнениями, метафорами. Это уже эстетическая провокация, устоять перед которой красавица не в силах.

Важно понять источник этого подчеркнутого гедонизма: “Любися; без любви все в свете суеты”. Обратившись к творчеству Сумарокова, становится ясно, что этот сонетный посыл поэт не только не разделяет, но и сурово порицает. Ибо декларирует он нечто прямо противоположное: “Презренна любовь, имущая едино сластолюбие во основании”, “презренно неблагородное сластолюбие”, и назидательно предостерегает:

Красавица, сперва любовь к себе измерь,

Без основания любовнику не верь,

Хотя бы он тебе с присягой стал молиться.

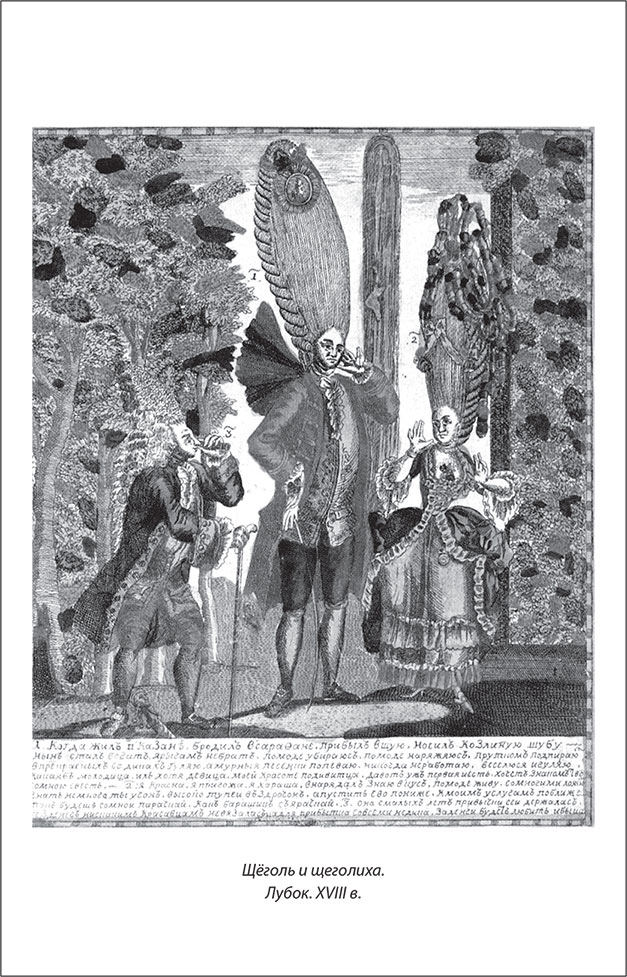

Сомнений быть не может: обольстительные речи произносит здесь щеголь-петиметр, который с 1750-х гг. служил для Сумарокова важнейшим объектом комедийной сатиры. То был особый тип паразита и тунеядца, живущего без всякой серьезной мысли, с жаждой все новых и новых удовольствий, откровенной праздностью и навязчивыми разглагольствованиями о своих любовных похождениях. Этот петиметр, по словам Сумарокова, “родился, как мнит он, для Амуру, / чтоб где-нибудь склонить к себе такую ж дуру”. Русские сатирические журналы осьмнадцатого века не уставали повторять, что “петиметры с тем родятся, чтобы быть игралищем любви, сей страсти, коей преодолеть никто не может”. А некоторые литераторы круга Сумарокова сам жанр сонета воспринимали как атрибут щегольской жизни. Один из них, Иван Елагин объявил в “Ежемесячных сочинениях…” (1755): “Петиметр не должен ничего писать, кроме любовных писем, сонетов и песен”. Хотя Елагин и отказывает петиметрам в способности к поэтическому творчеству, он упоминает о неких текстах, которые щеголь “с черна… переписывает сам” в угоду красавицам. Видимо, в этом ключе воспринимался и этот сонет Сумарокова.

Историк культуры Эдуард Фукс отметил, что в Галантный век женщина воспринималась как “лакомый кусочек для чувственного наслаждения”, а завоевание ее в немалой степени зависело от искусства кавалера “для всего находить слова и все облекать в слова”. В этом же духе высказался будущий статс-секретарь Екатерины II, а тогда юный подпоручик Александр Храповицкий в своем “Любовном лексиконе” (1768; 1779) (это была переделка галантного “Dictionnaire d’Amour” (1741) Жана Франсуа Дре дю Радье). Любовник и любовница, говорится здесь, “следуя нынешнему обряду, должны… искусно лгать в взаимных уверениях”, а волокита “показывает себя всегда страстным, хотя того нимало не чувствует, …знает все любовные наречия, умеет их кстати употреблять; и у него уже наперед расписано, где ему смущаться, вздыхать, а в нужде и плакать”.

Теме щегольства в России уделил внимание в середине XVIII века и юный Алексей Ржевский – поэт, который, по его признанию, Сумарокова “начал почитать почти с ребячества”. Аттестуя вертопрахов-галломанов “любимцами и первосвященниками Венериными”, он раскрывает значение слов “любовь” и “сердце”, столь часто повторяемые “во свете петиметров и щеголих”. Ржевский подчеркивает, что “петиметры не имеют сердец”, а потому обращение к красавице “владычица сердца” в устах щеголя должно звучать не иначе, как “владычица языка”, ведь “красавицы никогда не выигрывают в бою петиметрских сердец, а выигрывают петиметрские языки”. Тем самым страстность и чувствительность – требование, предъявляемое Сумароковым ко всей любовной поэзии (“Коль хочешь то писать, так прежде ты влюбись!”) – в словесных изъяснениях петиметров совершенно не к месту. Речь щеголя строится на манипулировании бессодержательными словесными формулами и направлена лишь на то, чтобы “одерживать любовные победы”.

Важно то, что Ржевский уловил пародийный характер текста Сумарокова и, подражая учителю, написал в 1757 году сразу два сонета, обращенных один – к красавцу, другой – к красавице. Как это свойственно начинающим стихотворцам, он в ущерб художественности сделал текст резко-категоричным, приправив его вдобавок откровенным цинизмом. И его сонет “К красавцу” содержал гедонистический призыв, сопровождаемый все тем же предостережением о грядущей “старости дряхлых лет”. С издевкой определено здесь главное назначение жизни петиметра:

Ты в свет произошел красотками владети,

И нежные сердца собою вспламенить,

Плоды красы своей любовию имети

И младости своей тем славу заслужить.

Во втором сонете условный автор обращается к “суровой” красавице уже не с увещеваниями, а с гневными укоризнами. Перед нами монолог рассерженного петиметра:

Красавица, на толь ты в свет происходила

И красоту в тебя вложило естество,

Чтоб только для себя единой ты служила,

А должности прямой не знала существо?

Поведение этой “безумной” красавицы противно естественным потребностям “младости”, а выражение “должности прямой… существо” трактуется как сам собой разумеющийся факт, не нуждающийся в какой-либо аргументации. Здесь очевидна оглядка Ржевского на образцовый сонет Сумарокова, где таковые “доказательства” уже нашли свое художественное воплощение.

Но вернемся к петиметру-искусителю, представленному Сумароковым. Кого могли обольстить его любовные речи? В комедии “Пустая ссора” (1750) поэт вкладывает в уста протагониста Кимара характерный монолог: “А мне кажется, что щегольство, всеконечно, малоумия примета; а что есть такие девушки, которым петиметры нравятся, это не мудрено; петиметерка петиметра далеко видит, пускай их слюбливаются, никому не завидно (Оглядываясь). Счастлив, что я без них говорю, а то бы я петиметров и петиметерок на себя взволновал; а армия эта велика”.

Думается, что героиня сонета “О существа состав, без образа смешенный” едва ли принадлежит к этой щегольской армии. Иначе вертопраху не пришлось бы втолковывать ей такие прописные истины о любви! Впрочем, он поднаторел в “изъяснении приятных для ушей слов”, а прекрасный пол, как с горечью признал один обличитель петиметров, “весьма верил как одобрениям, так и страстности сих тварей”. Они велись на их сладкие речи из-за отсутствия твердой нравственной позиции. Литератор Сергей Глинка метко назвал петиметров “пересмешниками добродетели” и заметил, что “они боялись добродетели прозорливой, которая, угадывая их наглость, не страшилась их”. А такой “прозорливой добродетелью” наша красавица – увы! – не обладала и, последовав призыву: “Любися, без любви все в свете суеты”, была вынуждена умертвить плод этой любви – еще не родившегося “младенчика”.

Впрочем, этот сонет Сумарокова был вольным переложением “Sonnet sur l’avorton” французского либертена и безбожника Жана Эно (1611–1682) о младенце, рожденном в преступной любви и преступно же уничтоженном честью; сонета, получившего на родине скандальную известность и переведенного на латинский и английский языки (авторство его некоторые приписывали Шарлю де Сент-Эвримону).

Историки ошибочно связывали этот сонет Эно с “авантюрой”, приключившейся с фрейлиной мадемуазель Анжеликой-Луизой де Герши (так писал Вольтер в книге “Век Людовика XIV”), однако доподлинно известно, что сонет был опубликован за два года до этого события, в 1658 году в альманахе “Nouveau Cabinet des Muses”. Он вошел в историю литературы как классический образец французского сонета, и это несмотря на нарушение сонетного канона (здесь использован верлибр и свободная рифмовка AbbACddCEEFggF). Примечательно, что воспитатель императора Александра I, взыскательный Фридрих-Цезарь Лагарп насчитал во Франции всего лишь пять сонетов, достойных внимания, и на второе место поставил опыт Эно. Однако мнения критиков разделились: одни считали сонет шедевром, другие пеняли автору на избыток выисканных и однообразных антитез. Были и те, кто находил в сонете “неприкрытое варварство”, “крайне ложный и крайне беззаконный смысл”, а литератор Жан Годен даже заметил с сарказмом: ”Невозможно трактовать галантнее столь грустный сюжет, это какое-то бесстыдное остроумие, триумф антитезы и pointe”. Примечательно, что иезуит отец Доминик Бохур говорил о необычайной силе впечатления, производимой текстом Эно, но при этом сокрушался: “Однако сила эта приводит в замешательство, она порождена величайшим грехом!”.

Инвектива католического священника вполне объяснима, ибо и сегодня католицизм рассматривает аборт как преступление против человеческой жизни, глубоко противное религиозному и нравственному закону. Женщина, совершившая этот “величайший грех”, незамедлительно и безоговорочно отлучается от Церкви. Нелишне отметить, что еще римский папа Стефан V объявил изгнание плода детоубийством, и во Франции долгое время повивальные бабки, хирурги, врачи и вообще все, помогавшие в этом преступлении, могли быть приговорены к повешению (и такое положение дел оставалось вплоть до революции 1791 года).

Можно только удивляться дерзости и смелости Сумарокова, который впервые в русской поэзии представил лирический монолог матери-детоубийцы. Православная церковь тоже всегда рассматривала искусственное прерывание беременности как тяжкий грех. Как передает РИА Новости, 1 июля 2012 года глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин сравнил проведение абортов с Холокостом и выразил надежду, что аборты в России станут неприемлемыми с нравственной точки зрения. Канонические же правила приравнивали изгнание плода к убийству. Примечательно, что и Правило 2-е святителя Василия Великого определяло: “Умышленно погубившая зачатый во чреве плод подлежит осуждению смертоубийства”. А VI Вселенский Собор постановил: “Жен, дающих врачества, производящих недоношение плода во чреве, и приемлющих отравы, плод умерщвляющие, подвергаем епитимии человекоубийцы”.

Между тем, историки говорят о распространенности абортов в России X–XVII веков и о предосудительности такого поведения с точки зрения церковной морали, что нашло отражение в многочисленных епитимийных сборниках. Известно, что священник за вытравливание плода “аще зарод еще” накладывал на женщину епитимию сроком на 5 лет, а “аще образ есть” – на 7 лет. Во второй половине XVII века царь Алексей Михайлович специальным законом установил смертную казнь за искусственное прерывание беременности. Петр Великий в 1715 году своим указом смягчил сие наказание, однако и при нем и в более позднее время аборт квалифицировался как уголовное преступление. Беременная женщина, которая умышленно производила изгнание своего плода, лишалась всех прав, состояния и ссылалась на поселение в Сибирь или же помещалась на три года в исправительный дом. Хотя статистика абортов в России XVIII века не велась, в сонете воссоздана вполне типическая ситуация.

Сумароков был воспитан в духе православия, общался с высшими церковными иерархами Платоном (П. Е. Левшиным), Гавриилом (П. П. Петровым-Шапошниковым) и др. Им подчас овладевало глубокое религиозное чувство, он искал утешения от скорбей в псалмах (переложил Псалтирь в стихи и писал духовные сочинения). И отношение его к аборту было однозначно отрицательным. Об этом приходится говорить специально, поскольку советские литературоведы, одушевленные идеями воинствующего атеизма, толковали этот его сонет совершенно превратно. Историк литературы Валентин Федоров утверждал, что Сумароков выступил здесь с обличением “ханжеской морали и светского лицемерия”. А Александр Западов, говоря об “острой и значительной теме”, которую поднял в сонете Сумароков, отмечал, что героиня будто бы умертвила свой плод из чувства долга (“спор между чувством и долгом разрешается победой последнего”).

Однако поэт прямо заявлял, что вверившаяся в обман несчастная “прямо извиниться не может”, поскольку она “добродетель изрядно попортила”. Добродетель для Сумарокова – не ханжеская мораль, а высшие разумные и “должные” законы человеческой нравственности и чести, которые он не обличает, а именно утверждает. В то же время исследователи отмечали в творчестве Сумарокова невероятную продуктивность понятия чести, формировавшей и нравственную позицию порока (ложная честь), и добродетели (истинная честь). Характерно, что в галантном “Любовном лексиконе”, где как раз представлены взгляды щеголей-петиметров, честь названа “ужасным пугалищем и печальным детищем должности и принуждения”. И в понимании героини сонета “честь” была обусловлена светскими правилами приличия, которым она принуждена подчиняться.

Но с ущественно то, что оказавшись в щекотливой сит уации, когда во спасение репутации ею уничтожен еще не родившийся “младенчик”, дама подвергает переоценке то, к чему призывал ее вертопрах – гедонизм и грубую чувственность. В отличие от петиметров, которые глумились над христианским благочестием, она искренне раскаивается в содеянном и называет честь, замешанную на внешнем, показном приличии, – “грехом”:

Тебя посеял грех, и грех и погубил.

Перифраза:

“Любовь, сразивши честь, тебе дать жизнь велела,

А честь, сразив любовь, велела умертвить”.

Как же репродуцировал Сумароков французский оригинал? Обращает на себя внимание, что, в отличие от Эно, стихотворный текст Сумарокова изометрический и строго воссоздает прихотливую сонетную строфику (две опоясанные рифмы в катренах). По-видимому, это сознательная поэтическая позиция автора, о чем он будет писать в притче “Коршун” (1760):

Остался в точности, как должно быти, склад.

То шутки, каковы рондо, сонет, баллад…

От этого писцы нередко отбегают,

Однако то они когда [т. е. иногда – Л.Б.] пренебрегают.

Напомним, что Сумароков долго “отбегал” от сонета, сознательно его игнорируя, а когда в апреле 1755 года напечатал в “Ежемесячных сочинениях” свои стихотворные переводы из Пауля Флеминга, то вызвал нападки Тредиаковского именно за нарушение канонической рифмовки. Тредиаковский назвал их тогда “не сонетами, а так называемыми стансами”. С тех самых пор Сумароков и стал радеть о “точности склада” сонета.

Нелишне напомнить, что в “Эпистоле о русском языке” (1747) Сумароков писал: “Когда переводить захочешь беспорочно… творцов мне дух яви и силу точно”. Если говорить о переводном сонете, то сила его, как отметил немецкий литературовед Рейнхард Лауэр, даже превосходит французский текст. Причем трактовка темы поэта барокко Эно дается классицистом Сумароковым своеобычно.

Исследователь Алексей Панфилов указал, что “в самой сердцевине сонета Эно находится трагическая коллизия смерти некрещеного младенца”, возникает образ крещальной купели, вместо которой мать “погрузила” свое дитя в пучину небытия; она трепещет перед грядущим Божьим возмездием. Сумароковым тема переосмысляется: страх сменяется “беспокойством” (т. е. “смятением”, “смущением”)[11], что позволяет говорить о глубоком раскаянии несчастной. В русский сонет вводится и отсутствующий в оригинале мотив плача:

Я вижу в жалобах тебя и во слезах.

Не воображайся ты толь живо мне в глазах,

Чтоб меньше беспокойств я, плачуща, имела.

Что может быть красноречивее образа стенающего младенчика, преследующего безутешную мать? Вырываются наружу искренние чувства героини. Причем действия ее одушевлены “жаром любви”. Это роднит ее с “любезными” элегий, у которых “природа над умом имеет полну власть”. Так Сумароков пытался преодолеть неестественность (“хитрую суету”), которая, по его разумению, была органически присуща сонету.

Интересно, что и французский автор, и Сумароков пытаются сгладить вину героини сонета. Эно говорит о неумолимом роке, фатуме, жертвой которого она явилась. Сумароков же, хотя и признает, что все “посеял грех” самой несчастной, находит для нее другое оправдание. А именно, грех этот учинен “к сокрытию стыда девичества лишенной”, и тем самым он подчеркивает, что оступилась она лишь единожды (а это даже в уголовной практике рассматривалось как смягчающее обстоятельство). Надо ведь понимать, что в XVIII веке целомудрие было в большой цене, и добрачные интимные связи преобладали в крестьянской и купеческой среде; в дворянских же кругах невеста “без пороку” вообще была большой редкостью. Об этом писал пылкий обличитель века князь Михаил Щербатов: “Тако сластолюбие повсюду вкоренялось, к разорению домов и к повреждению нравов”, женщины “не стыдились впадать в такие любострастия, с презрением стыда и благопристойности”. И сам Сумароков говорил о дурной нравственности современных ему женщин, особенно в комедиях, притчах, баснях и эпиграммах. Вот, к примеру, такой текст:

Ты сказываешь мне, мой друг, твоя жена

С тобою девкою была сопряжена:

Не все ты мне сказал, я молвлю без издевки:

Ты взял трех девок вдруг: две в брюхе были девки.

А в эпиграмме “Я обесчещена”, – пришла просить вдова”, – как раз варьируется понятие ложной “чести”, столь укоренившейся в “модном свете”.

Как отмечал замечательный знаток русской словесности XVIII века Григорий Гуковский, Сумароков создал в России “искусство сонета”. И достиг он сего не “несносным трудом” (о чем пекся Тредиаковский с его пиететом к сонету), а непринужденно, играючи (недаром называл он сонет “игранье стихотворно”), не придавая этому жанру особого значения. И все же его сонеты о “беззаконной любви”, написанные от лица ее жертвы, хотя и не имели продолжения в русской поэзии, открывали новые творческие горизонты. Они наглядно доказали, что щекотливая, “низкая” тема под пером мастера способна обрести высокий эстетический статус.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Праздник любви

Праздник любви Весьма интересно было проследить распространение родственных языческих культур по всей Евразии. Беда только в том, что таких культур практически не осталось. Именно поэтому калаши являют собой удивительный культурный и антропологический феномен. Время

Жрица любви

Жрица любви Вспомним также, что в легендах о дэвах рассказывается о нескольких братьях (три, семь, девять), живущих в горах со своей матерью (за горами) и ворующих девушек и чужих жен.Скорее всего, полиандрия имела религиозную подоплеку. Общая жена провозглашалась жрицей

Из России без любви

Из России без любви Лишь в 1808 году Уэлсли стал источником головной боли для Наполеона.Император недавно поставил своего старшего брата Жозефа королем Испании, а Уэлсли как раз был послан туда для разжигания бунтарских настроений. Наполеону, увлеченному захватом Берлина

История любви

История любви Питер. На углу 6-й авеню и 41-й улицы находился кинотеатр, где показывали советские фильмы. Там я и назначил ей свидание. Кажется, она должна была прийти в семь или восемь часов. Да, где-то так. Она не пришла. Восемь, девять часов. Я все время звонил ей, а она

Обезумевшая от любви

Обезумевшая от любви В XV в. на территории Пиренейского (Иберийского) полуострова располагалось несколько государств. Сильнейшими были три – Кастилия со столицей в Вальядолиде, Арагон со столицей в Сарагосе и Португалия со столицей в Лиссабоне. Каждое из этих государств

Зло и Бог любви

Зло и Бог любви От ранней Церкви православный христианский монотеизм унаследовал не только непрестанную полемику с иудаизмом, но и "постоянно вспыхивающую, упорную" [2088] борьбу с дуализмом. В течение всего периода, рассматриваемого нами в этой книге, не было, вероятно,

Рассуждение о любви

Рассуждение о любви С милой полькой я не сумел встретиться в те дни и, стало быть, больше никогда ее ни видел: времени не нашлось, все ушло на революцию. После, в крепости, жался, что не успел: уж больно хороша была девица, совершенно в моем вкусе и даже чуть получше.Но я не об

Триумф любви

Триумф любви После покушений в личной жизни Александра II произошли кардинальные перемены. В начале 1880 г. Зимний дворец являлся пристанищем для законной семьи царя, тогда как на другом этаже располагались Екатерина Долгорукая с тремя детьми — Ольгой, Екатериной и

О любви

О любви Если любишь, то никого не убьешь — все заповеди покорны любви, в ней великая премудрость, чем в Соломоне, и такая высота, что только одна любовь и существует, а остальные все как дроби, и через нее выход на небо.Насколько один маленький кусочек хлеба дороже для

О бесконечной любви

О бесконечной любви Вслед за Кристиной Пизанской многие женщины эпохи Возрождения берутся за перо. Они пишут стихи (Виттория Колонна, Гаспара Стампа), рассказы (Маргарита Наваррская) и… философские трактаты. Пожалуй, это что-то новое. Женщины Возрождения решительно

В любви и на войне

В любви и на войне XVII век, эпоха бурных политических схваток, подарил английской истории немало романтических эпизодов.Один из самых своеобразных и трогательных связан с графом и графиней Нортумбелендскими. Эта пара вела весьма бурную и полную скандалов жизнь, в духе

Вместо любви

Вместо любви Господин Позднышев, главный герой «Крейцеровой сонаты», женится в тридцать с лишним лет на восемнадцатилетней девушке. Женится по любви.«В один вечер, после того как мы ездили в лодке и ночью, при лунном свете ворочались домой и я сидел рядом с ней и любовался

Стишки-страшилки

Стишки-страшилки До сих пор в центре нашего анализа находились, скорее, исключительные явления — художественные и околохудожественные группы, поведение и творчество которых, хотя и не являлись нормой позднесоветского периода, были крайне симптоматичны — в них

И еще о любви

И еще о любви Традиционно, как и во все времена, любовь умудрялась поселяться в сердцах казалось бы непримиримых врагов, своего рода Монтекки и Капулетти образца Второй мировой войны.В совершенно секретном документе, адресованном «Всем начальникам лагерей НКВД