Глава IV Краткий исторический очерк русского Пантелеимоновского монастыря ко времени пострижения в нем о. Макария

Глава IV

Краткий исторический очерк русского Пантелеимоновского монастыря ко времени пострижения в нем о. Макария

Трудные и тяжелые времена переживала русская Афоно-Пантелеимоновская обитель, когда переступил порог ее порты скромный молодой энтузиаст-паломник, будущий знаменитый ее игумен.

С 1735 года греческий элемент в этой обители взял окончательный перевес над русским, который мало-помалу совершенно был вытеснен из нее[38]. Новые насельники монастыря греки оставили прежний строгий киновиальный образ жизни и учредили идиоритм[39].

Многоначалие, вызываемое самым строем новой монастырской жизни, в виде соборного управления представительными старцами монастыря (проэстосами), которые погодно и по очереди передают свою власть из рук в руки, как в наше время, так и в прошлом столетии не способствовало процветанию монастырей, а вело всегда и ведет ныне к упадку материального благосостояния, строгой монашеской дисциплины, к водворению в них внутренних беспорядков и неустройств, мешавших правильному и мирному развитию обителей. Русская Пантелеимоновская обитель не явила собою счастливого исключения, а пошла обычною дорогою, которая привела ее к обнищанию и полнейшему разорению. В 1803 году афонский Протат[40], принимая во внимание крайне бедственное состояние русского монастыря, которому на Карее[41] не было доверия даже на 20 пиастров (около 1 р. 50 к. сер.), порешил уже было исключить этот монастырь из списка святогорских монастырей, земли, ему принадлежащие, продать для уплаты тяжелых долгов, лежавших на этом монастыре, а оставшийся денежный избыток употребить на общественные нужды прочих афонских монастырей. Но этому тяжелому приговору карейского Протата не суждено было осуществиться. Русский Пантелеимоновский монастырь неожиданно нашел себе заступника и покровителя в лице Вселенского Патриарха Калинника, всегда не сочувствовавшего идиоритмам. Он стал на сторону св. Пантелеимоновского монастыря и старался доказать киноту Святой Горы, что нетактично и неполитично уничтожать русскую обитель в то время, когда Россия своими последними войнами с Турциею приобрела решающее значение на судьбу восточных христиан. Устройство и приведение в надлежащий порядок расстроенных монастырских дел в Руссике было возложено Святейшим Патриархом на благочестивого, уже преклонных лет, но энергичного и опытного старца, иеромонаха Ксенофской обители Савву, который, желая оправдать оказанное ему доверие со стороны Вселенского Патриарха, ревностно принялся было за порученное ему дело и много даже сделал добра обители но, за смертью, не успел довести до конца всех своих благих намерений. Наступившие вслед за тем волнения на Святой Горе, по случаю греческого восстания за свою независимость в 1820–1821 годах, понудили многих мирных святогорцев покинуть свои монастыри и искать приюта за чертою Святой Горы. После заключения мира в 1830 году собравшаяся малочисленная и бедная братия русского Пантелеимоновского монастыря во главе с своим игуменом Герасимом[42], преемником Саввы, по совету мудрого старца иеродиакона Венедикта, решилась пригласить в монастырь русских иноков, чтобы с их помощью устроить обитель.

На этот призыв греков охотно откликнулся известный в ту пору иеромонах Аникита (в миру князь С. А. Шихматов-Ширинский)[43], 9 июня 1835 года прибывший на Святую Афонскую Гору и временно поселившийся в малороссийском Ильинском скиту[44]. Набожный и сердобольный о. Аникита, собрав около себя до 15 «желающих» переселиться в Руссик, по словам о. Парфения, «не знавши, – кто какого свойства и разума», 2 июля того же года отправился с ними пешком в Пантелеимоновский монастырь, неся на руках икону святителя Митрофания Воронежского. В Руссике он был встречен греческою братиею весьма радушно. Русским дали церковь св. Иоанна Предтечи[45]. Сам о. Аникита, согласно данному им обещанию, 4 июля отправился в Солунь, чтобы оттуда ехать в Иерусалим, а русскую братию Пантелеимоновского монастыря поручил ведению духовника Прокопия, человека «хотя и доброго сердцем, как его характеризует о. Серафим Святогорец[46], но неопытного и слабого на то, чтобы удержать свое общество в границах безусловного послушания и подчиненности строгим правилам киновии или общежития». Старцам обители о. Аникита вручил 3 000 левов на довершение готовой вчерне церкви[47] во имя св. Митрофания.

«Русские греков уважать и слушаться не стали, – описывает начавшиеся с отъездом о. Аникиты в Пантелеимоновском монастыре беспорядки инок Парфений, – но всегда стали противоречить, еще к тому же и стращать, что монастырь – наш, русский, а начальник у нас князь; мы вас выгоним. Отчего греки, вся братия смутились… и стали говорить игумену Герасиму и старцу Венедикту, что мы с русскими жить не можем и богатства их не хотим; лучше сухари с водою будем есть, да одни; русские расстроили всю нашу жизнь»[48]. То правда, что русские вели себя в монастыре нетактично, но не без вины по отношению к русским были и греки. «Если я не ошибаюсь в моих замечаниях, – пишет об этом времени наш русский путешественник по Афону В. Давыдов, – то русские монахи терпят в своем монастыре много притеснений, не только в хозяйственном отношении, но и в управлении монастырским имением и даже в церковной службе, которую не дозволяется им отправлять на славянском языке»[49]. Тот же о. Парфений, отнесшийся с суровою критикою к ильинским выходцам, не скрывает, однако, и того, что доля вины за эти беспорядки падает на греков вообще. «Греков русского монастыря, – говорит он, – более побудили на изгнание князя греки прочих монастырей, потому что они предусматривали, что ежели русские вселятся в русский монастырь, то у всех монастырей свою землю отберут, а наипаче, ежели будет жить князь»[50]. Как бы там ни было, но факт налицо, когда о. Аникита 9 мая 1836 г. воротился из Иерусалима на Афон[51] и прибыл в русский Пантелеимоновский монастырь, то сразу же попал в самый разгар расходившихся человеческих страстей: «Русские стали жаловаться на греков, а греки на русских»[52]. «Попущением Божиим свыше, – замечает по этому поводу о. Аникита в своем дневнике, – сатана возбранил делу благому, возмутив старцев монастырских страшиться там, иде же не бе страх, так что, не смотря на обещание свое и на увещание мое, отреклись они совершенно от своих слов и отказались вовсе от устроения в монастыре своем престола во имя великого святителя Митрофана»[53], церковь которого «оставалась без окончания до его возвращения»[54]. Кроткому и миролюбивому о. Аниките ничего не оставалось делать, как покинуть негостеприимный монастырь и искать себе и своей братии приюта опять в малороссийском скиту св. пророка Илии. 8 числа июня месяца, после литургии и молебна угоднику Митрофанию, русские иноки икону его «понесли из монастыря в русский Ильинский скит». На пути, «проезжая мимо, – читаем мы в дневнике о. Аникиты, – древний наш русский монастырь, в котором братия наша, до 30 человек от греческих своих собратий, в том же монастыре иночествовавших, побиени быша, остановился в развалинах сей опустевшей обители и с сопутниками своими, поставив икону св. Митрофана в параклисе Божией Матери, довольно еще уцелевшем, отслужил по усопшим панихиду и потом продолжал путь в скит св. Илии, куда вскоре и прибыл благополучно, и принят был любезно старцами и братией»[55]. Так окончилась полною неудачею первая попытка русских иноков поселиться в своем древнем достоянии в русском Пантелеимоновском монастыре. О. Аникита, получивший назначение, еще в бытность свою в Иерусалиме, состоять иеромонахом при нашем посольстве в Афинах, в скором времени покинул Афон[56] и отправился к месту своего служения, где и скончался 7 июня 1837 года[57].

В 1839 году была сделана новая попытка привлечь в русский Пантелеимоновский монастырь русских монахов. По приглашению монастырских властей в обители поселился иеросхимонах духовник Павел[58] с несколькими русскими монахами, которые вышли из состава братии Ильинского малороссийского скита, по случаю происходивших в нем беспорядков. Но о. Павел прожил в монастыре всего только восемь месяцев и скончался, оставив монастырю весьма почтенную сумму денег в 70 000 (около 7 тысяч рубл.) пиастров, которая дала возможность хотя несколько поправить расстроенные финансы монастыря. Оставшаяся братия из русских после кончины своего духовника, с благословенья о. игумена Герасима, обратилась к о. Арсению[59], знаменитому в ту пору подвижнику и опытнейшему духовнику всех русских, рассеянных еще по многочисленным калибам и келлиям Святой Горы, с просьбою, чтобы он перешел с своими учениками на постоянное житье в русский Пантелеимоновский монастырь и собрал бы около себя братию из русских. Старец Арсений отказался принять на себя непосильный уже для его преклонного возраста труд и предложил старцам обители, не без их желания, выбор свой остановить на его ученике о. Иоанникии, проживавшем тогда на келлии св. пророка Илии, близ Ставроникитского монастыря, с двумя своими учениками. О. Иоанникий сначала решительно отказывался, так как поселение его в Руссике было связано с необходимостью принять рукоположение в иеромонаха, чего он всегда страшился, но, убежденный своим старцем Арсением, перед авторитетом которого он благоговел, он, наконец, согласился, продал свою келлию, раздал свое имущество сиромахам русским и 20 октября 1840 года переселился со своими учениками в Пантелеимоновский монастырь. 18 числа ноября месяца о. Иоанникий (в схиме Иероним) был рукоположен Григорием, митрополитом Адрианопольским, в иеродиакона, а 21 того же месяца в иеромонаха и благословлен[60] быть духовником для русской братии[61].

Какова же личность этого организатора русского Пантелеимоновского монастыря, дух и направление которого еще живы в монастыре и до наших дней, и этого могучего борца за русское дело на Святой Горе? Мы лично не были знакомы с о. Иеронимом, скончавшимся в 1885 году 14 ноября, а поэтому принуждены обрисовать его высоконравственный образ словами лиц, хорошо его знавших. Вот какой отзыв дает о нем ученик о. Иоанникия и даже сожитель его по Ильинской келье инок Парфений, служивший при нем некоторое время за повара и за пекаря, и за чтеца и за канонарха.

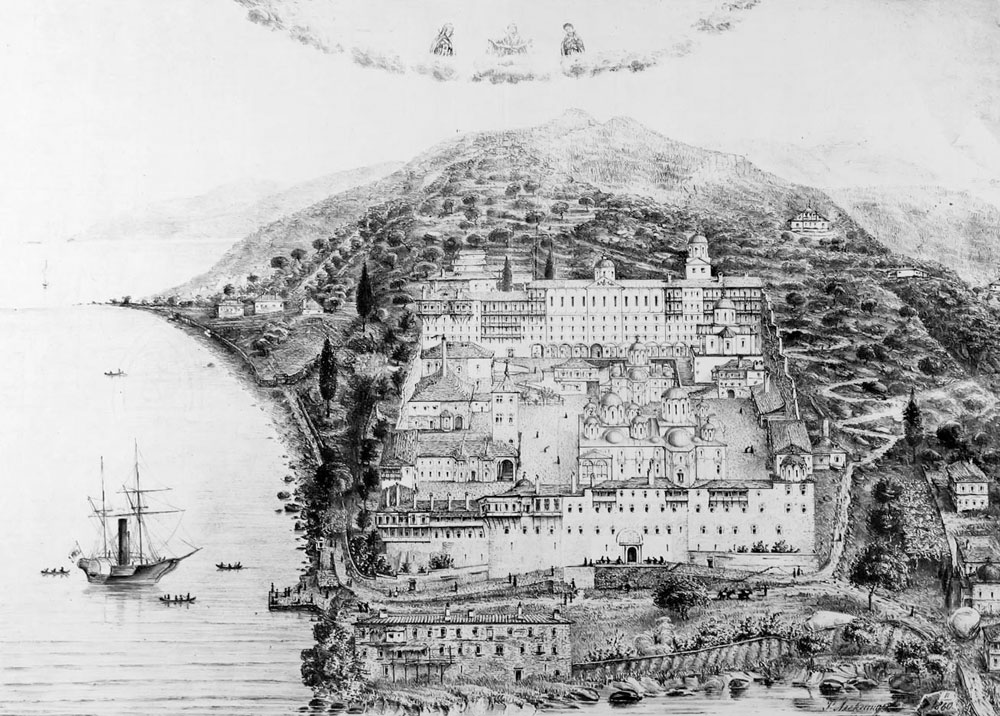

Гравюра с видом Святой Афонской Горы и обителей на ней. Изднание Пантелеимоного монастыря 1843 г.

«Отца же Иоанникия (Иеронима тож) рассмотрел, – пишет о. Парфений, – и нашел в нем великого и ученого мужа, во внешней и в духовной премудрости искусного и в Божественном и отеческом Писании много начитанного и сведущего. Хотя и аз много читал книг, но против его – как капля против моря: и по вся часы от него пользовался; что бы аз от него ни спросил, – скорый давал мне ответ. И весьма был кроток и снисходителен; мог все немощи наши нести так, что аз во всю жизнь мою такого кроткого и терпеливого не видал, и во всех добродетелях совершен был; не словом учил, но во всем делом показывал, и во всем образ был нам – и словом был сладкоглаголив, тверд и рассудителен и такую имел силу в слове, что хотя бы был каменный сердцем, и то мог всякого уговорить и в слезы привести, и всякого мог увещать и наставить на истинный путь… Росту был высокосреднего, волосы длинные светло-русые, борода длинная и широкая русая, лицом чист и бел и всегда весел, взгляд самый приятный, но весьма бледен и худощав от великих подвигов и от слабого здоровья, часто с нами занимался в духовных разговорах и часто проводили до самой утрени без сна. За счастие почитали, когда он с нами займется такою беседою: мы забывали свое естество и сон. И столько прилепилось сердце мое к нему и возлюбила душа моя его, что за великую потерю считал, аще который час его не мог видеть и слышать от него полезное слово; когда увидим его лице – забываем сами себя. И положил я намерение никогда от него не разлучаться даже до смерти. А когда он случался болен[62], то мы те дни плакали и просили Бога да подаст ему здравие»[63]. Нарисованный портрет о. Иоанникия хотя принадлежит перу его страстного поклонника и писан в период начальной поры его аскетической жизни, тем не менее нельзя ему отказать в правдивости и в замечательном сходстве с оригиналом. Сохранившиеся живые воспоминания об этом старце в Пантелеимоновском монастыре до настоящего времени служат тому самым убедительным доказательством. Это с одной стороны, с другой – мы имеем перед собою более художественный портрет сего великого старца, нарисованный более опытною рукою и уже в период физической и моральной его зрелости, портрет, который не только не противоречит первому, а напротив, указывает нам ту нравственную высоту, до которой поднялся, идя прямою дорогою от молодых лет до старости, покойный о. Иероним. Этот второй отзыв сделан недавно покойным о. К. Леонтьевым, бывшим солунским консулом, более года в 1871 году прожившим на Афоне, как для целей дипломатического характера, так и для удовлетворения своей всегда ему присущей наклонности к созерцательной жизни. К. Леонтьев[64] стоял в очень близких отношениях к обоим старцам русского Пантелеимоновского монастыря: к о. Иоанникию и о. Макарию, и на его правдивый отзыв мы можем вполне положиться. «О. Иероним, – пишет К. Леонтьев, – стал духовником и старцем еще немногочисленной тогда русской братии в монастыре св. Пантелеймона. Это был не только инок высокой жизни, это был человек более чем замечательный. Не мне признавать его святым – это право церкви, а не частного лица, но я назову его прямо великим: человеком с великой душою и необычайным умом. Родом из не особенно важных старооскольских купцов[65], не получивши почти никакого образования, он чтением развил свой сильный природный ум и до способности понимать прекрасно самые отвлеченные богословскиея сочинения, и до уменья проникаться в удалении своем всеми самыми живыми современными интересами. Твердый, непоколебимый, бесстрашный, предприимчивый; смелый и осторожный в одно и то же время; глубокий идеалист и деловой донельзя: физически столь же сильный (?), как душевно; собою и в преклонных годах еще поразительно красивый. Отец Иероним без труда подчинял себе людей, и даже замечал, что на тех, которые сами были выше умственно и нравственно, он влиял еще сильнее, чем на людей обыкновенных. Оно и понятно. Эти последние, быть может, только боялись его; люди умные, самобытные, умеющие разбирать характеры, отдавались ему с изумлением и любовью». «Я, – говорит К. Леонтьев, – на самом себе, в 40 лет испытал эту непонятную даже его притягательную силу. Видел это действие и на других»[66]. «Отец Иероним был человек железной воли по преимуществу. Его внутреннее „самование“[67], вероятно, имело целью прежде всего смягчить свое сердце, сломать, смирить свою по природе гордую волю. Возможно также, что именно с намерением отстранить от себя все искушения власти над чем бы то ни было он так упорно и долго отказывался от иеромонашества и в России и на Афонской Горе, и только самое строгое повеление его святогорского наставника, старца Арсения, вынудило его принять хиротонию… Отец Иероним был до того всегда покоен и невозмутим, что я, – замечает К. Леонтьев, – имевший с ним частые сношения в течение года с лишком – ни разу не видал – ни чтобы он гневался, ни чтобы он смеялся, как смеются другие. Едва-едва улыбнется изредка, никогда не возвысит голоса, никогда не покажет ни радости особой, ни печали. Иногда только он немного посветлее, иногда немного мрачнее и суровее. А между тем он все чувства в других понимал, самые буйные, самые непозволительные и самые малодушные. Понимал их тонко, глубоко и снисходительно. Все боялись его и все стремились к нему сердцем»[68].

Вид русского монастыря св. великомученника Пантелеимона на Святой Афонской Горе с южной стороны снятый с натуры. Издание в пользу монастыря. 1858 г.

Вот в руки такого-то опытного духовника-старца, человека с сильным характером и редкою жизненною выдержкою, таланта-самородка, стоявшего целой головою выше всех его окружающих, вверило Провидение судьбы русского Пантелеимоновского монастыря, доведенного до крайнего убожества и едва не вычеркнутого из списка святогорских обителей. Вера в лучшее будущее русского монастыря, обаяние личности духовника и глубокого старца игумена Герасима, окруженных ореолом высоких качеств ума и сердца среди тогдашних насельников Святой Горы, а главное безотрадное положение русских людей среди иноков других национальностей – все это, вместе взятое, было достаточным побуждением для этих последних, оставив свои бедные калибки и естественные пещеры, искать себе приюта в бедной, но гостеприимно открывшей свои двери русской Пантелеимоновской обители. В непродолжительное время около о. Иеронима обра зова лась довольно значительная кучка русских людей, отдавших себя в безусловное подчинение беззаветно любимому ими опытному духовнику и игумену монастыря, искренно желавших все силы свои посвятить на благо обители. Нелегкая задача предстояла о. Иерониму, если не слить два разноплеменные и разнохарактерные элемента в одно целое, то благоразумными внушениями примирить их, так как предыдущий опыт при о. Аниките показал, что без взаимных уступок жизнь совместная греков и русских под одною кровлею была немыслима. Отдавая предпочтение грекам в обители, как некоторого рода хозяевам, он постоянно внушал русской братии, чтобы они не входили в споры и разногласия с греками, а стремились бы к той цели, ради которой пришли в монастырь, т. е. к спасению своей души, для чего необходимы мир и братская любовь. Строгий киновиальный образ жизни монахов русского Пантелеимоновского монастыря[69], ежовая обстановка и крайне скудная непривычная для русского человека пища, с чем греки-монахи легко уживались, – все это для русских иноков казалось тяжелым и трудно выносимым подвигом. В этом отношении невеселую картину жизни русских иноков Пантелеимоновского монастыря рисует даже и такой восторженный певец афонских красот и афонской иноческой жизни, как о. Серафим Святогорец. «Надобно, впрочем, сознаться, – пишет он, – что бдение не столько утомляет мою болезненную плоть, сколько здешняя трапеза: боб, и фасоль, чечевица и ревит – все эти и подобные им произведения святогорских нив сами по себе очень вкусны и питательны, – но тяжелы, так тяжелы для слабого желудка, что я нередко чрезвычайно страдаю от них, и мои жизненные силы истощаются… Исправить трапезу, судя по стеснительному положению Руссика в настоящее время, почти нет возможности… Я вижу многих из братий в одинаковом со мною изнеможении от влияния трапезы… В то время, как Руссик имел рыбные ловли на Дунае[70], некоторые из нашего братства чрезвычайно скорбели и жаловались на боб и фасоль, исключительно составлявшие нашу трапезу, и просили духовника озаботиться улучшением стола, – тем более, что тогда Дунай мог лакомить нас прекрасною рыбою. Частые жалобы изнемогающей братии слишком озабочивали духовника, так что он решился, наконец, передать их геронте (т. е. игумену). Мы это знали, надеялись на добросердечие геронты, и одна мысль о близкой измене трапезы из неудобоваримой в легкую питательную, в русском вкусе, утешала нас, была часто предметом братских бесед»[71]… Заботливый о. Иероним, конечно, сознавал справедливость этих жалоб, болел душою, но удовлетворить желание братии не было у него сил. Как во многих других случаях, так и в настоящем опытный духовник успокоил взволнованные умы, благодаря своей находчивости, рассказом о чудном видении, бывшем одному из братий, более других недовольному трапезою. Рассказ, изложенный о. Серафимом в его письмах к друзьям, произвел глубокое впечатление на всю братию, которая, по словам Святогорца, «оставила плотоугодные жалобы на трапезу, довольствуясь тем, что поставят»[72].

Забота о духовном воспитании вверенной его попечению братии была для о. Иеронима делом первой необходимости, но не забывал он ни на минуту и о той гнетущей нищете, какую он застал в монастыре, и о тех первых его потребностях, которые так настойчиво и красноречиво заявляла суровая действительность. Братия монастыря просила, как мы видели, кусок насущного хлеба, который бы можно было есть, искала теплого угла и в то же время ощущала настоятельную потребность в устройстве особого и вместительного храма, где бы имела возможность удовлетворять своей первой потребности – молиться на славянском языке. Увеличивающееся постоянно количество братии из русских делало непригодным для этой цели небольшой храм св. Митрофания. Удовлетворить всем этим насущным потребностям своей братии монастырь не мог, так как, кроме долговых обязательств, по которым требовалось уплачивать ежегодно большие проценты, в кассе монастырской ничего не было. Чтобы выйти из этой гнетущей нужды, о. Иерониму оставался один исход – обратиться с воззванием к благочестивым соотечественникам и почитателям Святой Горы, чтобы они посильною лептою помогли русскому монастырю, и послать в пределы России сборщиков милостыни[73]. Обращение к доброму русскому сердцу, любившему издавна не щадить своих средств на благоукрашение святочтимых обителей, нашло себе полное сочувствие, и из России потекли в русский афонский монастырь пожертвования деньгами и вещами. О. Иерониму удалось расположить в русской обители двух именитых вятских купцов, Г. Чернова и И. И. Стахеева, на средства которых была и начата постройка большого русского Покровского собора, оконченного и освященного 10 января в 1853 году. Иконостас для этого храма был пожертвован игуменом Антонием Бочковым[74].

Вид русского монастыря св. великомученика Пантелеимона на Святой Афонской горе. 1860 г.

Ближайшим помощником и сотрудником из русских о. Иерониму в данных обстоятельствах был некто о. Симеон Веснин[75], священник вятской губернии, более у нас известный под именем о. Серафима Святогорца. Своими поэтическими письмами о Святой Горе, изданными обителью в 1850 году, он ознакомил русских людей с Святой Горою, расположил их к пожертвованиям[76] и затем лично собрал немалую милостыню от своих друзей и благодетелей в пользу обители. Русская Пантелеимоновская обитель с благодарностью вспоминает имя о. Серафима, как одного из своих приснопамятных ктиторов, потрудившегося немало и талантливым пером и увлекательным словом на пользу обители.

Старец игумен Герасим и его образованнейший и гуманнейший наместник иеродиакон Иларион[77] старались всячески оказывать содействие о. Иерониму в его трудах, так как ясно видели, что они действительно направлены ко благу их обедневшей обители.

Все пожертвования, приходившие из России, о. Иероним старался делить поровну, причем, чтобы расположить греков к русским, старался даже отдавать им лучшие вещи, а для русской братии оставлял худшие, кроме тех случаев, когда пожертвования направлялись прямо в русский собор или на русскую братию. Видя эту самоотверженную деятельность, старцы игумен Герасим и о. Иларион всеми силами старались поддержать согласие и единодушие между греками и русскими и устранять всякого рода недоразумения, возникавшие с той или другой стороны, так как этим только и обусловливалось дальнейшее процветание монастыря.

В эти-то тяжелые годы для русской Пантелеимоновской обители, начинавшей мало-помалу обновляться и становиться на тот путь, идя по которому, она достигла своего высокого значения на Афоне в настоящее время, прибыл на Святую Гору молодой Сушкин. Раскрывая перед молодым поклонником гостеприимные двери обители, о. Иероним и прочие старцы смотрели на него, и это едва ли можно отрицать, как на такого поклонника, расположить которого в пользу обители было для них делом желательным и естественным. Им уже было известно об его происхождении из богатейшего дома тульских именитых купцов Сушкиных, как от о. Серафима, так и от прежде него прибывших на Афон его сверстников и спутников старооскольцев. Но вскоре же обстоятельства показали, что они имеют дело не со случайным мимолетным паломником, а с горячим энтузиастом, готовым навсегда делить с ними суровую аскетическую жизнь.

Строгий дисциплинарный порядок, заведенный в монастыре, благолепное денно-нощное богослужение и простой образ жизни отцов произвели на душу Михаила Ивановича глубокое впечатление. Необыкновенно симпатичный образ умного аскета духовника Иеронима показался тем давно знакомым ему образом, который он так долго и тщетно искал. Душой чистой он уже полюбил о. духовника, успел мысленно отдаться ему и не мог утаить от него своей заветной мысли, что «он не просто только поклонник и богомолец у святых мест, но человек, жаждущий идти по стопам его аскетизма»[78]. Это признание молодого человека любви и сердечных увлечений, который тоже в свою очередь произвел хорошее впечатление на о. Иеронима, весьма понравилось последнему и в его проницательном уме быстро пронеслась уже радостная мысль из этого молодого энтузиаста сделать себе преданнейшего помощника и с его именем связать судьбу вверенной ему обители. Но сдержанный о. духовник, не привыкший к проявлению восторгов вовне, на это горячее признание увлекающегося молодого поклонника спокойно и даже несколько сурово ответил: «Пусть поживет, погостит, поучится, пусть просит у отца разрешения постричься… Тогда увидим»[79]. С горестью выслушал такой себе приговор пылкий Михаил Иванович, и мысль уже о возврате в дом родителей, которой он боялся, начала посещать его голову нередко. Но о. Иероним не только не пугал молодого Сушкина мыслию о возврате на родину, а как увидим ниже, поселял в нем уверенность в возможности осуществления его желания, только необходимо было выждать время. «Сушкины – люди очень богатые и сильные, мы, – признавался о. Иероним К. Леонтьеву, – опасались постричь его: отец мог обвинять нас в том, что мы кое-как поспешили постричь сына в надежде на богатый вклад. Мы не желали иметь в России такую худую славу и повредить тем обители. Человека попроще можно было бы в без таких колебаний постричь»[80].

Но мысль встать в ряды «ангелоподобных людей», высказанная о. духовнику и не встретившая по-видимому с его стороны сочувствия, не покидала Михаила Ивановича ни на минуту. Ему хотелось, по совету духовника, заручиться согласием родителей на свое пострижение в монашество, чтобы потом можно было осуществить свое желание беспрепятственно. Однако же, на благословение своего строгого отца он лично не рассчитывал и поэтому решился действовать через свою мать Феодосью Петровну, от которой он «ничего не скрывал» и которая втайне «желала того же. В письме к ней с Афона от 9 ноября 1851 года, т. е. через шесть дней после прибытия, он просит мать «уговорить батюшку» не препятствовать ему вступить в число братии русской Пантелеимоновской обители. Вот это письмо, любопытное во многих отношениях и устраняющее всякие кривотолки[81] по поводу пострижения о. Макария в монашество:

«Любезнейшая и бесценнейшая матушка Феодосья Петровна! Из Смирны[82] я писал к вам, моя родная, а теперь я приехал во Святую Гору, где и хочу просить вашего благословенья. Матушка, благословите! При помощи Божией и моей Покровительницы, за твоими молитвами, быть может, и помещу себя здесь. Припадаю к стопам ног ваших и прошу: не оскорбляйся, не огорчайся, помни слова Спасителя: верующему все возможно. Уговори батюшку: лучше нам молиться друг о друге, чем иметь свидание. Скажу вам: Бога ради не скорби… Матушка, быть может, если Господу Богу угодно, и утвердит. Вы то же желали. Помолитесь о мне. Прочтите житие Пимена, 27 августа: „что он отвечал матери?“. Это лишь бы утвердил Господь. Здесь рай, а особо, если этот духовник будет жив. Быть может, Царица Небесная и пошлет свою милость. Матушка, если любишь Христа, возблагодари Его и утешайся этою мыслию: что я, – если приеду, – жениться? Сохрани, Господь! Разве Богу угодно будет допустить врагу посмеяться, но у него милосердия более. Если я теперь приеду, то мне надобно жить еще сколько? А кто поручится, что я не буду иметь искушений? Я уже и то не имею горячности, как прежде; все холодно. Я уже так положился на волю Матушки Божией: что Она возвестит устами духовника? И мне духовник никак не советует ехать, а его здесь считают из русских первым в монашеском опыте. Я уверен, что вы меня не будете отводить, а уговаривайте батюшку: вот здесь строится церковь, и я хочу просить вас. Если бы милостию Царицы Небесной я остался здесь, то вместо свидания вы бы распорядились свою икону Тихвинской (Божией Матери) сюда отдать, но с тем, [так] как здесь приделы отделываются, и, быть может, духовника упрошу, даже я уже намекнул, во имя Тихвинской, а у нас у всех благословенная икона в путь. Теперь я не смею и просить батюшку, а повремени, чтобы для здешней постройки дать что-нибудь, ибо, хотя и я здесь не буду, все хорошо для души. А особо мне хотелось отделать на свой счет придел общей Заступницы. Вы простите, я так только осмелился вам, моя радость, написать: ничего от вас не скрываю, потому и пишу. Особо, матушка, благослови же меня, не скорби, а молись и отслужи Боголюбской Богородице молебен. Меня и тебя Господь утешит. Целую тебя и кланяюсь до земли. Прости и благослови! Батюшку поощрите, чтобы благословил. И вперед отслужите молебен, а потом и пишите благословение. Остаюсь любящий сын ваш, Михаил Сушкин».

Вид русского на Святой Горе Афонской св. великомученика Пантелеимона монастыря с юго-восточной стороны. 1866 г.

После отправки приведенного письма обстоятельства так изменились резко в жизни Михаила Ивановича, что желание его сердца исполнилось гораздо скорее, чем это он и его окружающие могли предполагать. Как новичок на Святой Горе, Михаил Иванович после праздника 8 ноября решился объехать св. Гору с целью осмотреть ее монастыри и поклониться святыням, находящимся в них. Но не успел он осуществить свою мысль и наполовину, как схватил, по неосторожности, жестокую местную лихорадку, которая нередко укладывает свои жертвы, не привычные к климату Святой Горы, и на вечный покой. С трудом добрался Михаил Иванович до греческого кутлумушского монастыря близ Кареи и слег в постель окончательно. По распоряжению старцев Пантелеимоновского монастыря, он был перенесен в русский монастырь уже на носилках. Болезнь не поддавалась тем простым медицинским средствам, которыми располагала обитель, чтобы облегчить страдания больного, и приняла такие угрожающие симптомы, что стали отчаиваться в его выздоровлении. Опасность собственного положения не скрылась от внимательного Михаила Ивановича, прислушивавшегося, что говорят около него. По тревожным лицам окружающих и слезам своего Евграфа, не отходившего от постели болящего, он понял, что дни его жизни сочтены. Михаил Иванович обратился снова к о. Иерониму с горячей просьбой, чтобы ему, находящемуся на краю могилы, не отказали бы хотя теперь в том, на что имеет право всякий мирянин, случайно умирающий на высотах афонских; чтобы хотя в этот час смертный сподобили бы его того ангельского образа, о котором он лелеял мечту с детства. Отказать в этом случае никто из старцев не был в силах. 27 ноября над Михаилом Ивановичем был совершен чин великой схимы[83] в сокращенном виде, дабы не утомить сложностью обрядов болящего, и он наречен был Макарием.

Во все время совершения обряда Михаил Иванович сидел на постели в полудремоте, а когда окончился чин пострижения, то он погрузился в глубокий мирный сон, весьма заметно укрепивший его. Пробудившись и чувствуя себя лучше, о. Макарий стал припоминать все случившееся с ним перед сном. Вспомнив, что все прошлое уже не существует, что мир, в котором так много выстрадал, так много пережил, где он оставил милых сердцу своему, что все это от него уже теперь отделено неприступною оградою в виде великосхимнической мантии, о. Макарий содрогнулся и слезы невольно полились по его бледному, изможденному болезнью, лицу. Два чувства, совершенно разнородных, волновали молодого инока. С одной стороны, он плакал от радости и счастья, так как легко и неожиданным для него образом исполнилась заветная мечта его детства, а с другой, от боязни перед гневом своего отца, которому он дал слово вернуться на родину и который не желал его пострижения. Тревога души и слезы усилили пароксизмы, и больной снова впал в беспамятство. Болезнь тяжелая продолжалась до января 1852 года.

Известие о пострижении Михаила Ивановича в монахи на родине, в Туле, было, само собою понятно, неожиданным и произвело разнообразное впечатление. Иван Дионисьевич, отец о. Макария, остался недоволен поступком сына и некоторое непродолжительное, впрочем, время[84] не только не писал ему писем, но даже совершенно не говорил о нем ни дома, ни на стороне. Феодосья Петровна втайне радовалась совершившемуся факту, о котором она давно мечтала, а поэтому сейчас же вступила с своим любимцем в самую живую переписку[85], хотя видом перед своим мужем не выказывала своего удовольствия и была сдержанна. Об этом событии никому из остальных родных, живших в Туле, не рассказывалось, так как боялись, чтобы посторонние расспросами о молодом монахе не причиняли огорчения Ивану Дионисьевичу. Факт этот сделался предметом толков спустя неделю или больше, после получения письма в доме Сушкиных.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Самуил Вермель КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ МЕЖДУ ЕВРЕЯМИ В РОССИИ [574]

Самуил Вермель КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ МЕЖДУ ЕВРЕЯМИ В РОССИИ[574] Общество для распространения просвещения между евреями в России прожило 50 лет. Много прожито, еще более пережито еврейским

Краткий очерк

Краткий очерк Вторая мировая война (1939–1945) охватила Европу, Азию, Африку, Океанию — гигантские пространства в 22 млн квадратных километров.В ее орбиту оказались втянутыми 1 млрд 700 млн человек, или более трех четвертей населения Земли. Война шла на территории сорока

1.1. От СНПУ до «Свободы»: краткий исторический очерк

1.1. От СНПУ до «Свободы»: краткий исторический очерк С момента официальной регистрации Социал-национальной партии Украины в органах юстиции до этапа ее ребрендинга прошло без малого 9 лет (1995–2004 гг.). Если учесть период неформального существования организации с 1991 года,

Глава 5. Краткий очерк политической и культурной жизни (1954–1991 гг.) (Захар Шибека, доктор исторических наук)[97]

Глава 5. Краткий очерк политической и культурной жизни (1954–1991 гг.) (Захар Шибека, доктор исторических наук)[97] Политическая «оттепель»Отмена военного положения в приграничье. После смерти Сталина партию большевиков возглавил 59-летний Никита Хрущёв (1953–64 гг.), занимавший

ГЛАВА 1 ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

ГЛАВА 1 ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК Первое знакомство с историей Эфиопии может озадачить новичка вереницей незнакомых имен, мест, новых обычаев и идей. Этот краткий обзор истории Эфиопии дает представление об основных событиях и персоналиях, связанных с предметом нашего

Глава I. КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ЗОРОАСТРИЗМА

Глава I. КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ЗОРОАСТРИЗМА Зороастрийская религия получила свое название от имени ее основателя пророка Заратуштры (Зороастра – в древнегреческом и современном произношении). В настоящее время ученые считают, что целый ряд вопросов, связанных с

Глава пятая. Краткий стратегический очерк театра военных действии

Глава пятая. Краткий стратегический очерк театра военных действии Военно-географические особенности театра Границы Южного фронта распоряжением главного командования к концу I 1918 г. были установлены: с Украинским фронтом - через Елец - Старый Оскол - Купянск (все пункты

Глава II Исторический очерк г. Калуги

Глава II Исторический очерк г. Калуги Начальная история КалугиПо вопросу о значении слова «Калуга» существуют разные мнения. Одни ученые производят его от «халуга» — место, огороженное тыном — другие объясняют его даже, как «окололуга». Не говоря уже о том, что в

Глава IV. Краткий исторический очерк

Глава IV. Краткий исторический очерк Современная советская «малая война» является оперативным расширение исторических акций партизанского движения прошлых веков. В своей принципиальной сущности малая война так же стара, как стара история военного искусства.Древняя

Глава II. Палестинская проблема: краткий исторический экскурс

Глава II. Палестинская проблема: краткий исторический экскурс Любая попытка объяснить провал мирного процесса Осло должна учитывать наследие миротворческого процесса в рамках арабо-израильского конфликта, поскольку палестино-израильский конфликт в целом сложился как

Глава X Отношения старцев русского Пантелеимоновского монастыря о. Макария и о. Иеронима к русским афонским скитам

Глава X Отношения старцев русского Пантелеимоновского монастыря о. Макария и о. Иеронима к русским афонским скитам В предшествующих главах мы не раз упоминали о живом участии старцев русского Пантелеимоновского монастыря о. Макария и о. Иеронима в делах афонских

Заключение К характеристике внутреннего устройства быта святогорских монастырей и личности о. Иеронима, духовника русского Пантелеимоновского монастыря

Заключение К характеристике внутреннего устройства быта святогорских монастырей и личности о. Иеронима, духовника русского Пантелеимоновского монастыря Предлагаемые вниманию наших читателей документы: 1) Канонизм Святой Горы и 2) Авто-биография духовника русского