От крестьянских волнений к революции?

От крестьянских волнений к революции?

Вражда между усадьбой и селом нарастала вплоть до 1917 г. В период 1905 – 1907 гг. жителям Украины довелось пережить что-то вроде «генеральной репетиции» конца света. В наши задачи не входит детальное освещение роста национального сознания на Правобережной Украине, а также социальной напряженности периода первой революции в Российской империи1070. В данном случае главной будет трактовка отношений между польскими помещиками и украинскими крестьянами. Взаимоотношения такого рода не всегда легко уловить, поскольку революция 1905 г. была прежде всего социальным взрывом, связанным с известным нам земельным вопросом. Ненависть к землевладельцам как таковым была намного сильнее ненависти на национальной почве.

Несложно догадаться, что польские помещики с ужасом восприняли революционные волнения. Стоит напомнить, что даже те немногие из них, кто пытался жить в согласии со своими прежними крепостными, испытали на себе последствия столь долго копившейся ненависти.

В этом отношении очень показательной является судьба Станислава Стемповского1071. Этот достаточно нетипичный подольский помещик учился в Дерпте, дружил с Б.А. Кистяковским, украинским интеллектуалом и народным деятелем, сыном профессора права Киевского университета, который познакомил его с разговорным и литературным украинским языком, «потому что в целом мы были толерантными, и польско-украинская месть, которой дышала Галиция в то время, до нас еще не дошла».

Стемповский на время даже попал в тюрьму из-за этой дружбы, так как его товарищ был связан с украинской газетой «Народ», издававшейся Иваном Франко во Львове. В 1893 – 1897 гг. Стемповский занимался своим имением, и это был тяжелый опыт: ему пришлось вести процесс против своих соседей-крестьян, хотя он сам относил себя к «хлопоманам». В итоге, порвав с жизнью помещика, чье существование было заполнено лишь охотой, любовными интрижками и презрением к более слабым, он отправился в Варшаву. Однако его пребывание там в 1897 – 1905 гг. стало своего рода признанием слабости хлопоманских идеалов, причина которой крылась в осложнении культурных связей на Украине. Вся двусмысленность хлопомании проступает в его утверждении: «Мы не были полонизаторами, со слугами говорили по-украински [этот аргумент очень часто повторялся польскими помещиками. – Д.Б.]. Я не хотел быть помещиком, торчать в этом обществе, обреченном на гибель, но я не видел для себя и поля для социальной деятельности среди темной стихии украинского крестьянства».

Показательно, что Стемповский считал возможным развивать социалистическую деятельность (в 1902 г. он основал журнал «Ogniwo», программа которого была сформулирована Л. Кшивицким) лишь в Варшаве, «среди своих». В то время как на Украине, по его мнению, подобная борьба была обречена на неудачу, поскольку этот край, по его мнению, был «как скрытый под ногами вулкан социальной, религиозной и национальной ненависти, веками разжигавшейся царизмом»1072.

Однако в 1906 – 1914 гг. судьба вновь вернула Стемповского в деревню, так как его журнал в Варшаве был признан слишком революционным и запрещен. Этот социалист, который в 1905 г. перевозил для Польской социалистической партии (ППС) деньги, добытые посредством ограблений, вновь стал gentleman farmer и, несмотря на всю свою добрую волю, чувство любви, братства и свободы, под давлением социальных противоречий вновь начал конфликтовать с украинскими крестьянами. Начиная с 1906 г. «интриги» сельского заводилы Гуменюка не давали ему спать, и он неустанно пытался изолировать прежнего сельского старосту – «хитрого, жадного, жаждущего власти, мошенника, умевшего читать и писать и заботящегося лишь о своей выгоде».

Стемповский прилагал все усилия к тому, чтобы оставаться в хороших отношениях с крестьянами, которые еще не были охвачены революционной агитацией. Несмотря на то что в 1906 г. шумная толпа крестьян, считавших, что выборы в Думу означают конец какой-либо собственности, заняла его имение, вытоптав заодно весь клевер и овес; несмотря на провал переговоров с безземельными (он напрасно пытался настроить их против кулаков); вопреки вмешательству войска, которое его освободило (царский офицер даже советовал ему запастись гранатами на случай нового нападения), – он все еще надеялся на установление контакта с крестьянством. В нем вновь проснулись патриархальные и одновременно такие трогательные и наивные мечты хлопоманов: «Я с крестьянами хочу остаться и останусь. Я должен с ними жизнь без чьей-либо помощи по-соседски устроить».

Стемповский вплоть до 1914 г. верил в возможность польско-украинского союза, был убежден, что никому не дано лишить его духовной связи с украинской землей, на которой жили, трудились и умирали его предки. Он создал потребительский кооператив, подписав его членов на уже разрешенные украинские журналы – «Комашня», издаваемый в Москве, и «Світова житниця», основанный еще одним польским хлопоманом Иоахимом Волошиновским1073. Его представление о путях достижения польско-украинского согласия было преисполнено добрых намерений и не может не растрогать: «Я решил в душе, что поляков в Подолии незначительный процент и что каков народ есть, таким есть и будет этот край, а поляки могут быть лишь паразитами-колонизаторами, если только не объединят свою экономическую, культурную, социальную и политическую деятельность с интересами этого народа и его будущим, продолжая при этом и в дальнейшем оставаться поляками и даже подчеркивая свое польское происхождение, это когда-нибудь использует история, чтобы наладить настоящее братское сосуществование этих двух народов и засыпать бездну, которую выкопала между ними слепая и полная спеси колонизаторская политика панов, шляхты и магнатов»1074.

Немногие из польских помещиков или украинских лидеров были способны думать так, как Станислав Стемповский. В 1905 – 1907 гг. прокатилась неслыханная волна насилия, в результате которой большинство поляков возненавидели тех из своих соотечественников, кто объявлял себя друзьями украинского крестьянства. Ванда Залеская не без снисходительного осуждения писала о шляхтянках, ходивших босиком и с увлечением беливших стены, уминавших глинобитный пол и вносивших в гостиные, украшенные мебелью из красного дерева и фарфором, сосновую мебель, целовавших руки своих украинских кормилиц и ставивших их фотографии на видные места в доме: «…это несомненно было очень хорошо, но… не отвечало характеру русинского народа. Нигде погромы не были настолько страшными, как в этом демократизированном имении Скибневских. Именно в этой семье наибольшее количество ее членов пало жертвой “народной мести”»1075.

В памяти Залеской очевидно сплелись воедино ужасающая бойня 1917 г. и менее кровавые насилия 1905 – 1906 гг. Беспорядки, манифестации, нападения, грабежи, поджоги времен первой революции нечасто сопровождались убийствами. С помощью данных из военных и полицейских рапортов, рассеянных по архивам и собранных М.Н. Лещенко, можно составить «температурный лист» уровня напряженности на Правобережной Украине:

Несмотря на приводимые историком-марксистом доказательства, роль большевистских агитаторов была в этот период незначительной. Хотя в некоторых районах, например в Белой Церкви, Фастове и Умани, действовала Революционная украинская партия (РУП), а также находившееся под сильным русским влиянием движение «Спілка», члены которого принимали активное участие в аграрных забастовках в волынских и подольских селах1076.

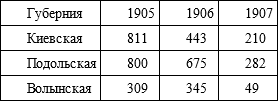

В целом же беспорядки скорее напоминали жакерию. Они ничем не отличались от волнений предыдущих лет, изредка принимая протосоциалистический оттенок. Чтобы в этом убедиться, достаточно сравнить вышеприведенные цифры: пик волнений пришелся, как и прежде, на апрель – июль, т.е. период постоянных споров из-за земли для выпаса, а следовательно – запаса кормов для скота. Изменилась лишь их частота и интенсивность. Новым явлением были забастовки сезонных рабочих во время жатвы (Лещенко отмечает аналогичный феномен и на Левобережной Украине). При сравнении данных по Левобережной и Правобережной Украине оказывается, что в последней волнений было гораздо больше: в 1905 г. на Правобережье было зафиксировано 1920 мятежей с применением силы, а на Левобережной – «всего» 1082; в 1906 г. пропорция была следующей: 1463 и 520, а в 1907 г. – 541 и 86. Как и в конце XIX в. в Волынской губернии, где крестьянам принадлежало немного больше земли, было меньше всего волнений. В целом же волнения по губерниям распределялись следующим образом:

Охватившая крестьян лихорадка нигде не приобрела масштабы организованного политического движения, однако повсюду возобновились присвоение полей, незаконная распашка помещичьих земель, нападения и ограбление усадеб, массовая вырубка лесов, уничтожение межевых знаков и изгородей, разграбление или поджог собранного в имении урожая. Все это неизменно сопровождалось распространением слухов о тайном царском указе о раздаче помещичьей земли.

В воспоминаниях Яна Луциана Маньковского прекрасно передана атмосфера тех лет. Одним из основных требований крестьян было изгнать из польских имений всех неукраинских работников, которыми с 1863 г. окружали себя землевладельцы. Любая пришлая рабочая сила была ударом для «перенаселенных» сел. В то же время крестьяне протестовали и против растущей механизации крупных имений, так как внедрение машин вело к уменьшению количества занятых в хозяйстве наемных рабочих. Маньковский хорошо описывает свой шок, когда ему пришлось протискиваться сквозь тысячную толпу крестьян, наводнивших его имение, причем многие из них призывали с ним не здороваться. Заметив такое неуважение, которое могло перейти в открытый бунт, Маньковский сперва вызвал полицию, а затем и казаков. Бессильный гнев рабочих, требовавших повышения платы, классическим образом обратился против владельца корчмы еврея и его жены, которых они, жестоко избив, вынудили откупиться.

Зимой 1905 г. управляющие и дворня соседних имений были пленены крестьянами, все запасы зерна, в том числе тысячи пудов пшеницы, были разворованы. Уже говорилось о влиянии этой волны террора на политическую организацию поляков. В данном случае отметим, что логическим следствием бунтов стало то, что между польскими и русскими помещиками быстро установилось взаимопонимание по вопросу о применении репрессивных мер. Летом 1906 г. Маньковский пригласил за свой счет (500 рублей) казацкую сотню для охраны жатвы. Уверенные в себе крестьяне настойчиво требовали увеличения расчета натурой: «Почему пан не хочет давать нам седьмой сноп овса, мы ведь люди добрые… Мы пану ничего плохого не делаем, мы пана не убили…» 1 (14) июля 1906 г. газета «Dziennik Kijowski» писала, что поляки изо всех сил пытались сделать так, чтобы украинские крестьяне не думали, что они, поляки, причастны к репрессиям со стороны властей и что «поляки в правительстве, в российских чиновниках и армии видели спасение от здешнего русинского или польского народа» (намек на борьбу с деклассированной шляхтой, о чем пойдет речь в следующей главе). Однако, несомненно, польские помещики также просили вмешаться войска. В той же статье говорилось о том, что ситуация была полностью тупиковой, а урожай ждать не мог: «Призрак сельских забастовок навис над нашим краем… И те, кто смотрят на свои нивы, колышущиеся от золотого хлеба, который теряет свое созревшее зерно и бесполезно ждет серпа, с тревогой и болью они думают о потерянном труде, о тех гибнущих плодах святой земли нашей, постоянно дающей урожай, и спрашивают: что дальше? Что делать?»1077

Среди материалов канцелярии генерал-губернатора Н.В. Клейгельса, которого позже сменил В.А. Сухомлинов, сохранилось множество телеграмм от польских помещиков с просьбой о помощи в связи с угрозами, осадой и пр. Многие из этих просьб были подписаны польскими арендаторами, управляющими и экономами. В Волынской губернии крестьяне особенно не любили администраторов и слуг Потоцких и Сангушко. Они все как один твердили, что царь уже давно приказал Сангушко щедрее платить крестьянам, но его прихвостни спрятали указ под сукно, а кроме того, жаловались на насилие со стороны поляков, которые то женщин, пойманных во время сбора хвороста, сажали с завязанными на голове юбками на муравейник, то детей, кравших в барском саду фрукты и укрывшихся на деревьях, вынуждали прыгать в разведенный внизу огонь. Поляки могли ждать спасения лишь от царских властей, так что о помощи просили все: Ю. Васютинский, С. Карвинский, З. Вольский, Б. Тышкевич, Дзержинские, Грохольские, Сумовские, Чацкие, Водзицкая. Все они были охвачены паникой1078.

В крупных имениях, производивших сахар, принимали серьезные меры для того, чтобы избежать потерь из-за крестьянских забастовок. 7 апреля 1905 г. директор сахарного завода в Городке Подольской губернии информировал генерал-губернатора о намерении привезти поездом тысячу работников из Галиции. Клейгельс не возражал. Националистическая украинская газета «Дiло» писала о генерал-губернаторе как о «яростном реакционере и друге ляхов». Именно в связи с этим подольский губернатор А.А. Эйлер не согласился с ним по вопросу о защите польских помещиков. В донесении от 15 июня 1905 г. Эйлер ставил себе в заслугу, что во время беспорядков заставил многих из них уступить требованиям православных крестьян, в то же время приказал жестоко подавить беспорядки в католических селах (варшавская газета «S?owo Polskie» с возмущением описывала эти репрессии на вышеупомянутом сахарном заводе)1079.

Клейгельс не мог не подчеркнуть в этой связи, насколько вредит уважению к собственности подобная поддержка украинских крестьян, о чем он предупреждал (безрезультатно) Николая II, донося на своего подчиненного: «Подольский губернатор счел себя даже вправе упрекать помещиков в чрезмерной эксплуатации крестьянского труда… и предлагать помещикам войти с крестьянами в соглашения на условиях, ими предлагаемых». Возможно, генерал-губернатор уже успел отметить, насколько опасным для империи стало предоставление языковых и культурных прав украинцам (широкое распространение получила сеть обществ «Просвiта», организуемых по образцу подобных обществ в Галиции). Впрочем, ни в одном официальном донесении не шла речь об украинцах, лишь о «крестьянах», этот прием в будущем возьмут на вооружение советские историки, защитники уже новой империи. Когда же полиция обнаруживала листовку на украинском языке, то пыталась приуменьшить ее значение, говоря лишь о «мазепинстве». Вскоре под воздействием правых русских монархистов началось и широкое контрнаступление православного духовенства, которое должно было взять заблудшие массы в свои руки. «Русское братство», «Союз русского народа», «Русский народный союз имени Михаила Архангела» создали при посредничестве около полусотни кружков – целую сеть борьбы с «мятежом», поддерживая вполне лояльные власти народные кооперативы, которые в количественном отношении быстро затмили подобные одиночные инициативы поляков1080.

Необходимость в мерах такого рода стала полностью очевидной, когда в двух первых Думах перевес сил оказался на стороне крестьянских партий, либо у партий, выражавших согласие на экспроприацию помещичьей земли. Тревожным примером служила Подольская губерния, из которой в Первую Думу были направлены лишь крестьянские депутаты. Помещикам внушало страх присутствие во Второй Думе И.Н. Кутлера, бывшего главноуправляющего землеустройством и земледелием, который в 1905 г. разработал проект крестьянской реформы, предусматривавший обязательное отчуждение некоторой доли частновладельческих земель. Перед лицом назревавшей опасности поляки должны были выбрать между решением покинуть свои имения или стойко за них держаться. Янина Жултовская вспоминала о притоке жителей западных губерний в Краков: «Между 1905 г. и 1908 много богатых людей из Литвы, Волыни, Подолии выехали ради безопасности за границу. Это был авангард будущих эмигрантов, навсегда изгнанных из своих мест, а испугало их лишь предчувствие революционных волнений: поджог поместья или скирды. К сожалению, пятидесятилетняя, а возможно, и многовековая безопасность так их усыпила, что этот временный страх не послужил им уроком. В связи с наплывом такого количества людей в Кракове было сложно найти квартиру…»1081

Однако в большинстве польские помещики оставались на местах, убежденные, как и идеологи русского консерватизма, что земля крестьянам не нужна, потому что их бедность являлась следствием отсталости и архаичности методов ведения хозяйства.

Незнание крестьянской ментальности и пренебрежительное отношение к местным обычаям нельзя не заметить в проектах отдельных польских помещиков по «рационализации» ситуации на селе. Леон Липковский под воздействием брошюры, изданной на польском языке в Виннице в 1901 г., подал 16 марта 1905 г. в Киевскую комиссию по рассмотрению сервитутов проект, во многом созвучный будущей столыпинской реформе. Поскольку все зло, по мнению Липковского, было связано с раздробленностью крестьянских наделов, то было достаточно провести принудительное объединение мелких наделов и передать собранные таким образом большие площади одному производителю. В результате вместо чересполосицы мизерных участков, не способных прокормить хозяина, должны были возникнуть жизнеспособные хозяйства – хутора. Липковского, как в скором времени и премьер-министра Столыпина, вовсе не тревожило будущее тех несчастных, которые пострадают в результате проведения этих мер. Он предпочитал иметь дело лишь с зажиточной прослойкой привязанного к собственности крестьянства. Для осуществления проекта нужно было заново перемерить все земли, а также создать школу землемеров для ускорения всей акции. Малоземельным крестьянам предусматривалось предоставить определенный срок для продажи своих наделов, после чего должно было быть осуществлено широкое принудительное переселение всего населения1082.

Беспорядки в селах в 1905 г. заставили российское правительство отменить выкупные платежи за наделы, полученные при отмене крепостного права 1861 г., ликвидировать принцип круговой поруки и телесные наказания. Вскоре началась земельная реформа, напоминавшая проект Л. Липковского. Согласно указу от 4 марта 1906 г., по всем губерниям и уездам империи приступили к созданию землеустроительных комиссий, которым с 9 ноября 1906 г. было поручено проведение реформы, названной именем ее автора, премьер-министра Столыпина. Речь шла о ликвидации по всей империи крестьянских общин, а также о продаже самыми бедными своих наделов с последующим объединением земель с целью создания, благодаря ссудам крестьянских банков, крупных индивидуальных хозяйств, хуторов. Судьбу безземельных или лишенных земли крестьян рекомендовалось урегулировать, склонив их к переселению в «Азиатскую Россию», т.е. в Сибирь, Туркестан или на Кавказ1083. С 1906 г. стала выходить газета «Хутор», призванная приобщить грамотную, достаточно зажиточную крестьянскую элиту к хуторам. В 1907 г. Столыпин отменил все уступки 1905 г. в отношении украинской идентичности. Опять были запрещены язык, любого рода публикации и даже «малорусская» музыка.

Во всех западных губерниях столыпинскую реформу начали внедрять с большим опозданием, поскольку не были выполнены предварительные условия. В состав землеустроительных комиссий должны были частично входить члены от земств, а эти органы местного самоуправления, как известно, так и не были внедрены ни в Литве, ни на Правобережной Украине. Правда, в 1903 г. были предприняты несмелые попытки их учредить, однако новоявленные учреждения, ограниченные в правах и круге занятий, насмешливо назвали «маргариновыми земствами». Настоящие же земства в трех юго-западных губерниях были введены лишь 14 марта 1911 г., так что внедрение столыпинской реформы здесь было крайне медленным. После 1907 г. воцарилось относительное спокойствие, хотя крестьяне продолжали споры из-за сервитутов и наделов. Украинских крестьян не коснулся ни закон от 14 июня 1910 г. о продолжении земельной реформы, усиливший наступление на общину, ни указ от 29 мая 1911 г., который позволял землеустроительным комиссиям сгонять владельцев с мелких наделов. Здесь широко применялось лишь одно положение реформы Столыпина – разрешение на выезд на восток империи. Сотни тысяч желающих ринулись в Сибирь с мечтой об Эльдорадо. Многие из них умерли в пути, другие вернулись разочарованными. По данным на 1917 г., в азиатской части империи находилось 2,5 млн украинцев1084.

Следовательно, в канун Первой мировой войны и революций 1917 г. за «феодальной» закоснелостью села скрывался взрывной потенциал, и можно лишь удивляться, что взрыв не произошел раньше.

О неразрешимой ситуации в земельном вопросе в западных губерниях шла речь 22 февраля 1910 г. на заседании Совета министров. Министр внутренних дел представил очередной проект о ликвидации пастбищных и лесных сервитутов в западных губерниях и в Белоруссии1085, следствием которого было лишь то, что в 1911 г. власти еще раз констатировали необходимость отделить крестьянские земли от помещичьих в 603 из 1209 (русских и польских) имениях в Киевской, в 605 из 2154 в Подольской и в 2065 из 3585 в Волынской губерниях1086.

Распоряжение 1913 г. также не имело последствий. Мир землевладельцев жил в убеждении, что экономическое и культурное превосходство позволит увековечить их социальное господство. Это продолжалось до тех пор, пока не взорвалась вся система, оставив после себя лишь ненависть и несправедливость.

Экономический взлет последних лет перед катастрофой, казалось, был гарантией такой уверенности. По данным прекрасного альбома, изданного в 1913 г. и посвященного сельскому хозяйству Украины, польские владения составляли половину помещичьих имений. При этом, в чем нам еще предстоит убедиться в последней главе, сельское хозяйство этих земель трактовалось как вершина экономического успеха империи.

Описывая в 1922 г. свою драму в книге воспоминаний «Пожар», З. Коссак-Щуцкая, которую большевики выгнали из ее волынского имения, очень хорошо объясняет истоки событий 1917 г.:

Тогда, объезжая такие мирные с виду поля, можно было услышать, если вслушаться душой, глухой голос Низов, хрипящий о своем Земельном голоде – голоде сильнейшем, чем любой другой голод. Голос этот странно контрастировал с благоухавшей весной и обманчивым очарованием, обаянием, свежестью, которые с виду сохранили села. О, только с виду, потому что, если внимательно прислушаться, исчезало пение птиц, кваканье лягушек, запах цветов и торжественная предвечерняя тишина. Из хат, домов, заборов, дворов и беленых сараев вздымалось в небо и крепло в едином стоне единственное желание просящих:

Земли! Земли!

Этот стон становился все громче, переходил в шум. Уже ничего невозможно было услышать, кроме него. Сотни, тысячи голосов, искаженных жаждой и завистью, повторяли: Земли! Земли! Этот крик преследовал всюду, снился по ночам. «Отдайте землю, земля наша!», можно было прочесть в глазах каждого, услышать в каждом слове. Это уже не была страсть и желание, присущие человеку. Это была стихия, неодолимая и беспощадная, которая поднималась с угрожающим шумом волн, что, хлынув, все затопят и уничтожат1087.

По мере приближения к концу этой главы трудно избавиться от сомнений. Семьдесят лет длилась трагедия советизации этих земель. Падение коммунистического режима в 1991 г. вызывает, безусловно, в чьих-то душах желание найти позитивные стороны в «старом добром времени», предшествовавшем большевикам. В этом нет ничего нового. В 1934 г. Мельхиор Ванькович, родом с «кресов», писал: «Теперь, когда с расстояния пройденных лет и после пережитой революции смотрю на эти обряды, знаю, что те самые люди, которые сейчас, возможно, заключены в колхозах, были искренними. В образе их жизни, сформированном веками, “пан” был исторической необходимостью, солнцем, вокруг которого вращалась планетная система из нескольких сел, источником заработка и оплотом формы жизни, именно такой, к какой они привыкли»1088.

Бывшие польские помещики западных губерний оправдывали в воспоминаниях существовавшее тогда положение дел тем, что крестьяне, несмотря ни на что, чувствовали себя неплохо: пели, танцевали, женились и бывали счастливы, живя в согласии и уживаясь со своими панами благодаря определенной ритуализации, даже сакрализации взаимоотношений, которая приглушала или сглаживала любые конфликты. В памяти генерала Зигмунта Подхорского, 1891 года рождения, сохранились лишь трогательные воспоминания об отношении простонародья к его отцу, с которым они во всем советовались, кланялись при встрече ему трижды до земли и целовали в руку, а отец лично благословлял в своей усадьбе жениха и невесту, участвовал в свадьбах, дожинках, в праздновании Рождества и Нового года, освящении воды по случаю праздника Поклонения волхвов (Богоявления)… Совместная жизнь в симбиозе и гармонии казалась возможной: «…мою хлопоманию усиливало то, что я любил этот украинский народ и, прекрасно зная его язык, с легкостью с ним объяснялся. Мне казалось, что я понял его нужды и я мечтал о том, чтобы создать условия для сосуществования поляков высших слоев и руського крестьянства в симбиозе, в котором поляки были бы наставниками и вели бы этот народ к более высокому уровню культуры и морали, приучая его к идее общей родины, Польской республике, на основе принципов Гадячского договора, под дорогими каждому символами Орла, Погони и Михаила Архангела».

Брат мемуариста Вацлав Подхорский тоже не помнит о существовании каких-либо конфликтов. Если и возникало какое-то недоразумение, то исключительно вследствие интриг русских или австрийцев. Вацлав Подхорский с волнением описал два креста – католический и православный: один XVIII в., другой – более поздний, оба поставлены его семьей в память о верных слугах. Верные слуги! Алиби для чистой совести. Преданные украинские слуги, к которым относились хорошо, это несколько деревьев в шумящем перед бурей лесу. Леон Липковский был убежден, что именно слуги и работники из имения были теми, кто обеспечивал связь между высокой и низкой культурой. Он приводит примеры нескольких близких к помещикам слуг. Мошинский упрямо настаивает на том, что никогда не было малейших проблем с верными крестьянами. И речи не могло быть, по их мнению, об украинском вопросе, ведь на Украине всегда жили «тутошние», т.е. люди без выраженного национального сознания, бедные, но счастливые1089.

Говорится о «суде истории», «приговоре истории». Представляется, что польская историография до сих пор своего приговора не вынесла. Когда же такие попытки предпринимались, польские мемуаристы возмущались «маранием святого». Матляковский, который безжалостно разоблачал злоупотребления своих соотечественников, в конечном счете стал испытывать чуть ли не муки совести: «Грустно писать об этом поляку. Он сам не может критиковать свою историю, потому что оказывается в положении сына, у которого были отец-мот и легкомысленная мать. Он не может их хвалить, а ругать ему их не позволено»1090. Впрочем, удалось ли, в свою очередь, российской историографии показать, насколько неудачны были и усилия Российского государства по «приручению» украинского народа?

У французского исследователя по понятным причинам не может быть подобных угрызений совести. Именно поэтому считаю, что написание истории с точки зрения прав человека является более плодотворным делом. Лишь освещение темных пятен в истории может помочь нормализации польско-украинских, русско-украинских и польско-русских отношений. Не стоит бояться достать скелет из старого шкафа. Чем ближе приближается читатель к концу книги, тем становится понятнее и яснее, каковы были планы Российской империи, в чем были ее слабости и каковы те причины, по которым нет смысла в обязательном порядке идеализировать ее прошлое.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

III (объединительный) съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов

III (объединительный) съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Параллельно с Советами рабочих и солдатских депутатов в стране существовали Советы крестьянских депутатов, в которых значительное влияние имела партия эсеров. В ноябре 1917 г. в Петрограде

Глава 6 «ИЗ ГАРВАРДА С ЛЮБОВЬЮ» (О спорах и наших бесспорных крестьянских корнях)

Глава 6 «ИЗ ГАРВАРДА С ЛЮБОВЬЮ» (О спорах и наших бесспорных крестьянских корнях) Дойти до истоков этой разницы нашей и западной «борьбы за Свободу» и будет небольшой победой над «фальсификацией истории», точнее, над «непонятностью истории». Если уж читатель добрался до

«Двоецентрие»: явные и тайные руководители волнений

«Двоецентрие»: явные и тайные руководители волнений Важной особенностью волнений заключенных особых лагерей в 1953–1954 гг. было «двоецентрие» в организации и руководстве забастовками и массовыми неповиновениями. За кулисами событий всегда стояло руководящее

Динамика солдатских волнений 1950-х годов

Динамика солдатских волнений 1950-х годов Солдатские волнения и беспорядки[235] можно уверенно отнести к числу традиционных. Возможные в любой армии и при любых режимах, они сигнализируют властям о прорехах в системе армейской организации и дисциплины, моральном разложении

Сценарии «стройбатовских» волнений

Сценарии «стройбатовских» волнений Модели поведения участников «стройбатовских» волнений и конфликтов (беспорядки военнослужащих, мобилизованных через военкоматы или переданных из воинских частей для работы в промышленность, прежде всего на шахтах, будут

Социальный и политический контекст волнений в Новочеркасске

Социальный и политический контекст волнений в Новочеркасске «Коммунистическая» версия событий в Новочеркасске, самого значительного и известного стихийного народного выступления против власти в послевоенной истории СССР, проста и неубедительна: «хулиганствующие» и

От волнений в Аранхаузе до вступления в Мадрид

От волнений в Аранхаузе до вступления в Мадрид Итак, в начале испанско – португальской кампании армия Жюно не встретила никакого сопротивления. Единственной преградой на ее пути были жара и каменистые дороги, не пригодные для передвижения большой массы людей. В. Бешанов

Нарастание волнений некитайских народностей

Нарастание волнений некитайских народностей Положение на рубежах и внутри страны после 168 г. (года воцарения императора Лин-ди) было далеко не спокойным. Набеги на относительно процветающие китайские города регулярно совершали «ухуани» и «сяньби», но лишь однажды, в

Уничтожение индивидуальных крестьянских хозяйств

Уничтожение индивидуальных крестьянских хозяйств Политика большевиков на селе — это уравнение всех слоев крестьян по нижнему уровню (на грани нищеты), уничтожение единоличных хозяйств, устранение крестьян из сферы торгово-денежных отношений.Многие люди даже сейчас не

Исцеление при помощи сильных душевных волнений

Исцеление при помощи сильных душевных волнений Подобные же явления случались и случаются нередко в разных других местностях и при таких обстоятельствах, где и не может быть ничего чудесного.Вот, например, какой случай был с одним семидесятилетним стариком. У этого

№ 3. Декларация добровольческих рабоче-крестьянских партизанских отрядов Приморской области.

№ 3. Декларация добровольческих рабоче-крестьянских партизанских отрядов Приморской области. Мы, крестьяне, ставя своей великой целью защиту завоеваний рабоче-крестьянской революции, заявляем: никакого союзного командования признавать не можем, так как правительства

§ 5. Политико-правовая идеология крестьянских движений

§ 5. Политико-правовая идеология крестьянских движений Ужесточение помещичьего произвола, рост феодальных повинностей вели к усилению крестьянских волнений. Манифест Петра III об освобождении дворянства от обязательной службы государству (18 февраля 1762 г.) толковался как

Еще о крестьянских депутатах в IV Думе

Еще о крестьянских депутатах в IV Думе «Новое Время» сообщило недавно, что состоялась окончательная организация особой крестьянской группы в IV Думе. В ее состав входят, по этому сообщению, 40 человек. Бюро группы представлено Евсеевым, Карауловым, Ичасом, Фирсовым и

Мобилизация крестьянских земель

Мобилизация крестьянских земель Мобилизацией земель называется переход собственности на землю из рук в руки. По отношению к нашим крестьянам до сих пор и в законе, и в «общественном» мнении (даже либеральном, среди кадетов) сохранился крепостнический взгляд, что