Вместо заключения

Вместо заключения

Ушли благородные люди и стали покойниками —

листьями, останки которых разметали ветра.

После их смерти в их дворах вместо травы

праведников выросла иная трава.

А я остался в этом времени, опасаясь его зла

и боясь ночного нападения на дороге.

Ибн ал-Марзубан, «О превосходстве собак над многими из тех, кто носил одежды» (пер. с арабского В.В. Полосина)

Много удивительных людей занимались Индией и Тибетом. В заключение своего повествования я хочу рассказать уважаемому читателю о тех, с кем свела меня судьба.

Мой интерес и мое знакомство с Востоком выглядят как цепь простых случайностей, которые, тем не менее, связаны между собой всеобщей сетью взаимозависимого происхождения. В летние каникулы между девятым и десятым классом на даче в Кратове я на спор одолевала толстенный учебник марксистско-ленинской философии. Во введении там кратко излагалась история западной философии, и меня совершенно потряс образ пещеры у великого Платона. Каждый человек всю жизнь сидит в пещере, спиной ко входу, спиной к свету, а мимо этого входа проносят различные предметы, проходят таинственные фигуры – словом, идет истинная жизнь, полная света. Но добровольно заточивший себя в пещеру представитель рода человеческого ловит лишь слабые тени истины, неясно отраженные на пещерной стене. И жизнь лучших из людей превращается в вечный поиск выхода из мрачной пещеры нашей жизни к прекрасному, слепящему глаза свету истинного бытия. Спор я выиграла, а для себя твердо решила поступать на философский факультет МГУ и заниматься историей философии, потому что блуждание в лабиринтах гениальной мысли гораздо увлекательнее любого реального путешествия. Впрочем, в моей последующей жизни поездкам на Восток была отдана весьма существенная дань.

Итак, сказано – сделано. Но первые два курса на философском факультете нас почему-то муштровали изучением точных наук. Однако мозги гуманитария явно устроены иначе, чем мозги естественника, и мне до сих пор иногда снится страшный сон, будто я опять иду сдавать высшую математику. И еще на втором курсе явился замдекана, громадный Громаков, и громовым голосом объявил нам приговор: весь курс в полном составе будет специализироваться по философским проблемам биологии.

Что ж, препятствия судьба ставит нам лишь для того, чтобы их преодоление укрепило в нас верность цели. И я тут же отправилась к исполнявшему тогда обязанности декана профессору Панцхаве. Выслушав мое категорическое заявление, что я хочу заниматься Востоком и только Востоком (именно в тот момент у меня и созрело это решение), вальяжный восточный Панцхава с чувством, с толком, с расстановкой раскурил трубку, ухмыльнулся в пышные усы и заговорил. Он сказал, что сам десять лет жизни отдал восточной философии, и если я хочу, следуя его пути, очень сильно испортить себе жизнь (шел 1962 год), он мне препятствовать не будет. Потом добавил, что Восток большой – какой же страной я собралась заниматься? Я мгновенно назвала Индию, не знаю почему, поскольку в тот момент ровным счетом ничего о ней не знала. И Панцхава сказал, что как раз сейчас для третьего курса начинает читать историю индийской философии сотрудник Института востоковедения Александр Моисеевич Пятигорский, и я могу ходить на его лекции. Более того, он в данный момент в учебной части, и я могу пойти и познакомиться с ним.

Мудрые у нас в то время были наставники. Вся моя дальнейшая жизнь оказалась неразрывно связанной с Востоком. Эта связь действительно принесла массу неприятностей, ибо восточная идеология никак не стыковалась с идеологией коммунистической. Но и много света и счастья подарил мне Восток, так что я ни разу не пожалела о своем выборе.

Итак, после беседы с Панцхавой, окрыленная, я отправилась в учебную часть, где и увидела высокого мужчину в видавшей виды ушанке с задранным одним ухом, сильно косящего одним глазом и хромого на одну ногу. Надо сказать, что человека со столь сильным магнетическим обаянием, мгновенно подчинявшим себе окружающих, я не встречала ни до, ни после этого. И был Александр Моисеевич одним из прекрасной когорты личных учеников Юрия Николаевича Рериха, о котором просто нельзя не рассказать.

Юрий Николаевич был сыном замечательного мыслителя, путешественника и художника Николая Константиновича Рериха и его жены, Елены Рерих, создательницы знаменитой «Агни-йоги» и верной спутницы Николая Константиновича во всех его трудных странствиях. Братом Юрия Николаевича был художник Святослав Николаевич Рерих. Я говорю о Елене Рерих как о создательнице «Агни-йоги», но это не совсем точно. Текст был продиктован ей Великими Учителями Востока, Махатмами, Великими Душами, представителями бессмертной Шамбалы. Действительно, когда берешь в руки тексты писем Елены Рерих, слышишь ясный и четкий голос современной трезвомыслящей женщины; когда же открываешь «Агни-йогу», становится очевидно, что она могла создаваться лишь в измененных состояниях сознания, и читать ее можно только точно настроившись на волну излагаемых в тексте мыслей, полностью вжившись в них.

Юрий Николаевич получил блестящее востоковедческое образование, свободно владел санскритом, пали, тибетским, монгольским, китайским, хинди, многими европейскими языками. Спектр его научных интересов был широк, но доминантой являлся Тибет, его история, языки и культура. Юрий Николаевич написал много коротких, но очень емких тибетологических работ, перевел с тибетского на английский Голубые Анналы Голоцзавы, где более чем на тысяче страниц излагается история тибетского буддизма. Но важнейшей, на мой взгляд, его заслугой было создание прекрасной востоковедческой школы в Москве, передача своих уникальных знаний и опыта глубоких прозрений, а также опыта дальних странствий своим ученикам, передача и буквы, и духа Учения, и отголосков своих связей с Шамбалой.

Мать, ясновидящая Елена Рерих, завещала сыну непременно вернуться из Индии в Россию после ее смерти, предупредив, что его жизнь на родине продлится всего три года. Юрий Николаевич свято выполнил волю матери, добившись разрешения на жизнь и работу в России, несмотря на все встававшие на его пути преграды. Так, в 1956 году Институт востоковедения АН СССР на запрос МИД СССР о возможной репатриации Рериха ответил, что Институт востоковедения предоставить ему работу не сможет. Осенью 1956 года во время визита Никиты Сергеевича Хрущева в Индию Юрию Николаевичу удалось встретиться и поговорить с ним. Результатом этой встречи и беседы было то, что непредсказуемый Никита Сергеевич, автор «оттепели», лично дал Юрию Николаевичу разрешение вернуться в Россию и получить российское подданство. Оставалось найти место работы, а таким местом мог быть лишь Институт востоковедения. И академик Несмеянов, тогдашний президент АН СССР, посылает в Институт очередной запрос о том, будет ли Рерих полезен Институту настолько, что стоило бы его пригласить, учитывая его космополитизм. «Оттепель» уже была в разгаре, и коллеги оценили Ю.Н. Рериха как лучшего тибетолога нашего времени. Институт востоковедения на сей раз заключил, что Рерих, выдающийся исследователь, будет весьма полезен.

В мае 1957 года Юрий Николаевич прибыл в Москву и был зачислен в штат Института востоковедения старшим научным сотрудником. В 1958 году ему была по совокупности работ присвоена ученая степень доктора филологических наук. Рерих приехал в Москву со своей долгосрочной научной программой по составлению многотомного тибетско-санскритско-русско-английского словаря. Лично для него был создан новый сектор истории философии и религии Востока, заведующим которым он и был назначен. Сектор был маленьким, человек шесть-семь, и среди набранных в него способных молодых ученых как раз и был Александр Моисеевич Пятигорский, психолог по образованию; теперь его темой стала индийская философия, сильный психологический уклон которой неоспорим.

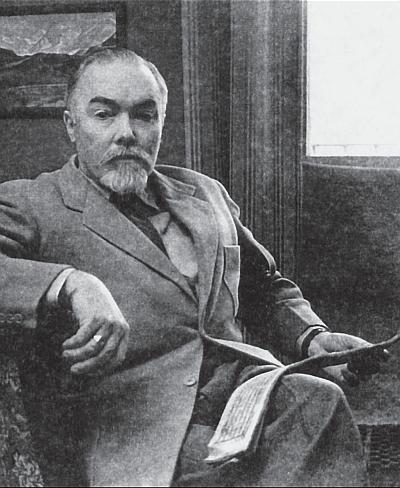

Илл. 73. Юрий Николаевич Рерих

Маленькая команда сотрудников сделалась дружным коллективом учеников Ю.Н. Рериха, который привез в Москву традиционные восточные методы обучения. Он разбирал с учениками оригинальные тексты и лично комментировал их, вводя таким образом своих слушателей в святая святых восточной культуры. Язык выучивался легко и быстро. Так, Юрий Николаевич мог предложить до завтра прочитать статью, скажем, на венгерском языке. В ответ на стенания обучаемых по поводу незнания ими этого языка Юрий Николаевич говорил, что эта проблема его не касается. Задание Учителя должно было быть выполнено любой ценой, молодые люди садились за статью на непонятном языке и, что характерно, к утру разбирали ее. Ведь в обучении языкам главное – сломать психологический барьер страха перед чужим, неизвестным, заставить сразу читать, переводить, говорить, что и проделывал с блеском Юрий Николаевич. В итоге столь «зверских» методов обучения Александр Моисеевич Пятигорский всегда развлекался, указывая в каждой анкете разный набор языков, которыми владел, а когда я однажды похвасталась ему, что учу итальянский, он сразу же заговорил со мной на этом языке.

Такова была школа, в которой никогда не начинали с анализа или, как это принято у нас, всесторонней критики разбираемых учений, но шли от тщательного изучения текста, от полного и безоговорочного вживания в него, от попытки понять и усвоить множество его смысловых значений. Ученики навсегда сохранили преданность Учителю и восхищение им, но, будучи людьми весьма ироничными, всячески пытались не допустить его культа. Так, когда мне рассказывали о Юрии Николаевиче, не удерживаясь от превосходных степеней, его образ тут же «снижали», сообщая, что он очень серьезно относился к деньгам, оговаривал причитающиеся ему суммы, – для нас же тогда был совершенно невозможным всякий разговор о деньгах, он считался неприличным, только теперь мы с трудом учимся этому необходимому искусству. Других недостатков у Ю.Н. Рериха, по всей видимости, не было.

Очень много труда вложил Юрий Николаевич в издательскую деятельность. Так, под его редакцией в серии «Библиотека Буддика» в 1962 году, уже после его смерти, вышел фундаментальный труд репрессированного и погибшего тибетолога А.И. Вострикова «Тибетская историческая литература». Работавшая под руководством Ю.Н. Рериха целая комиссия по проверке перевода философских мест из древнеиндийской эпической поэмы Махабхарата, сделанного ашхабадским академиком Б.Л. Смирновым, ранее высланным из Ленинграда, дала высочайшую оценку его поистине непревзойденному переводу древнеиндийской поэмы Бхагавадгита, раскрывающей все глубины индийской духовности. Только благодаря усилиям Юрия Николаевича издание этого текста стало возможным. Ведь поэма была религиозная, а религия в то время была всего лишь опиумом для народа, с распространением которого следовало всячески бороться.

Увы, в Индии и в Тибете в древности и в средневековье не было нерелигиозных текстов. И вот под ответственным редакторством Ю.Н. Рериха и при его рецензировании в той же серии «Библиотека Буддика» вышла чудесная Дхаммапада в переводе В.Н. Топорова, с комментариями и вступительной статьей переводчика. Рериха немедленно обвинили в пропаганде буддистских религиозных текстов. Заседала по этому поводу очень высокая комиссия, на ней присутствовали Ю.Н. Рерих и директор тогдашнего Института востоковедения Б.Г. Гафуров, Топорова же не было. В постановлении, очень характерном для тех времен, отмечалось с явным неодобрением, что предисловие и комментарии носят объективистский характер, сиречь не разоблачают чуждую нам идеологию. Далее, требовалось указать издательству «Восточная литература» на необходимость более тщательно решать вопрос о публикациях памятников литературы и философской мысли Востока на русском языке. Ну и конечно, требовалось принять меры к лицам, допустившим подобные недостатки. Абсурдность такого подхода была невыносима для действительно знающих специалистов, но она являлась нормой жизни для многочисленных псевдоученых, многие из которых донесли такой подход в целости и сохранности до наших дней. В первую очередь сей идиотизм был направлен лично против Юрия Николаевича Рериха.

Заседание комиссии, принявшей чисто идеологическое, не имеющее никакого отношения к востоковедению решение, состоялось 10 мая 1960 года, а 21 мая 1960 года Юрий Николаевич внезапно и необъяснимо ушел из жизни.

Ю.Н. Рерих проработал в Институте востоковедения АН СССР немногим более двух с половиной лет, так что сбылось пророчество его матери, посылавшей сына в Россию всего на три года. Выдающийся ученый, Юрий Николаевич не был удостоен ни титулов, ни званий; более того, он даже ни разу не получил ни одной денежной премии. Он словно показал образец своим ученикам, которые тоже не стяжали ни почета, ни денег, более того, сочли бы зазорным палец о палец ударить ради столь эфемерных ценностей, ибо они жили иначе, всегда идя против течения.

И вот одним из таких учеников как раз и был Александр Моисеевич Пятигорский, который в 1963 году целый год читал курс индийской философии студентам философского факультета МГУ. В то время, к счастью, еще не было моды на экзотические восточные страны и на их столь же экзотические учения, чуждые нашему российскому менталитету. А потому на лекции собралось вначале человек десять, из которых половина скоро отсеялась, обретя более соответствующие своему типу личности занятия, ибо всякое знание полезно лишь применительно к личности ученика. Нас же осталось человек пять, из которых, кажется, я одна стала специализироваться по этому предмету.

Лекциями в собственном смысле этого слова наше обучение назвать было трудно, поскольку происходило чудо доверительного раскрытия глубин совершенно иной культуры, с ошеломляющей скоростью разбивавшее наши стереотипы. Собственно, это и являлось одной из целей Александра Моисеевича, который, будучи психологом и в теории, и на практике, прекрасно знал, что нельзя открыть человеку нечто принципиально новое, не разрушив предварительно закостеневшие штампы его мышления. Постепенно нам открывался новый и чудный мир.

Занятия проходили также в совершенно необычной для нас форме. Для начала Пятигорский всегда опаздывал, причем кардинально, минут на двадцать. Все правильно: если человек опаздывает минут на десять, то ожидающие чувствуют по этому поводу глухое раздражение. А вот если он приходит через двадцать минут, когда остается мало надежды вообще его в этот день увидеть, то аудитория уже радуется его приходу, пусть и с опозданием. Затем наш Учитель садился за стол и раскрывал текст бессмертной древнеиндийской поэмы Бхагавадгита, что означает Божественная Песнь, переведенной тем самым академиком Смирновым, который, будучи прикован тяжелой болезнью к постели, искал и нашел способ передать в своем переводе глубины и тонкие нюансы индийской духовности. Начиналось чтение и комментирование текста Учителем. Именно такой метод обучения применяли знаменитые Учителя древности, разбиравшие с учеником текст и дававшие свои пояснения, раскрывая то, что лишь в неявной форме заключено в этом тексте. Именно такой метод обучения привез в Москву Юрий Николаевич Рерих, и именно им пользовались его любимые ученики.

Очень скоро Пятигорский увлекался, вставал и начинал расхаживать по небольшой аудитории, заряжаясь энергией бессмертной Бхагавадгиты, поучения которой предназначены для всякого человека в любом месте и в любое время, ибо поэма учит правильно относиться к жизни, правильно понимать ее смысл и предоставленные жизнью уникальные возможности, а значит, правильно жить. Учитель уже не столько читал текст, сколько давал свои пояснения по поводу него, размышляя и вспоминая по ходу дела, зримо отдавая свою энергию слушателям. Нас было очень мало, и потому процесс общения носил интимный характер, каждый мог в любом месте разговора – ибо это был именно разговор – задать возникший у него вопрос и тут же получить ответ, всегда неожиданный и парадоксальный, расширяющий горизонты нашего закованного сознания. В конце занятия мы дружно спрашивали, что нужно сделать к следующему уроку. И всегда получали ответ: «Читать Бхагавадгиту». Мы настаивали: «Сколько? До какого места?». И опять получали ответ: «Столько, сколько сможете». Нам, привыкшим со школы к жестким рамкам домашних заданий, давалась полная свобода, ибо только она может научить человека летать, испытывать радость полета.

Ровно год читали мы таким образом Бхагавадгиту, но отнюдь не исчерпали ее глубин. Да их и нельзя исчерпать, потому что всякий гениальный текст несет в себе множество явных и скрытых слоев, открывающихся в зависимости от уровня личности и состояния ее сознания, а это величины, как известно, переменные.

Далее Пятигорский долго не появлялся на факультете, так как обладал удивительным и редкостным даром всегда оказываться персоной нон грата для всевозможного официоза. Я же писала курсовые и диплом по индийской философии, испытывая в связи с этим массу передряг, так как тема никак не стыковалась с официальной идеологией. Но это было абсолютно нормальным. Конечно, прав был Панцхава, все это сильно портило жизнь, но гораздо хуже было бы, если бы избранный путь оказался гладким и легким: это значило бы, что путь выбран неверно. Все, кем мы в то время, да и сейчас тоже, восхищались, всегда шли тернистыми путями. И прав был Фокион, который сказал, что если множество людей соглашается с тобой или выносит тебе одобрение, то ты должен тотчас остановиться и подумать, в чем ты ошибся или согрешил.

А еще я брала в университете уроки санскрита, подобные урокам английского, которому нас учат всю жизнь без всякого толку, а научаемся мы языку лишь встретив неординарного Учителя. Такая встреча выпала мне уже в аспирантуре.

Надо было наконец научиться языку, а не бесконечно изучать его. И я отправилась в Институт востоковедения и встретила там очень серьезную и совершенно неприступную Татьяну Яковлевну Елизаренкову, которая и отправила меня к ученице Ю.Н. Рериха и доброму другу Пятигорского Октябрине Федоровне Волковой. Телефона у нее не было, пришлось просто ехать. Только потом, когда Волковым поставили телефон, мы с друзьями поняли, какое это было благо – не иметь телефона, а уж тем более телевизора.

Итак, я пришла в дом неподалеку от Ленинского проспекта и позвонила в дверь квартиры на первом этаже. Открыла мне сестра Октябрины Федоровны, Инна Федоровна Волкова, с милой застенчивой улыбкой державшая за ошейники двух роскошных колли – Ильену и Зедю. Октябрины Федоровны не было дома, зато мы сразу же подружились с собаками, мягкими, нежными и ласковыми. Ну а люди, любящие животных, быстро находят общий язык.

В следующий раз дверь мне открыла уже Октябрина Федоровна. Памятуя о том, что именно она перевела Гирлянду джатак Арья Шуры, я ожидала встретить крупную, дородную, величественную матрону с короной из кос вокруг головы. Но на пороге стояла, опираясь на палку, хрупкая миниатюрная женщина с короткой стрижкой и милой улыбкой, державшая двух собак; теперь уже собаки с радостным визгом ринулись ко мне. Так мы все и познакомились.

А потом начались уроки санскрита. Мы садились в кухне за чашкой кофе, рядом укладывались с трудом утихомирившиеся дивные собаки, без которых был совершенно немыслим этот открытый московский дом. Раскрывали санскритский текст Бхагавадгиты и начинали читать. По ходу дела Октябрина Федоровна комментировала встречавшиеся в нем термины, раскрывала значения его реалий, и над строчкой санскритского текста вырастали целые столбцы расшифровки его значений; каждое слово было столь многозначным, что никогда не могло иметь единственного смысла. Поистине, Бхагавадгиту можно и нужно читать всю жизнь, ибо она каждый раз разная. Я и мои друзья, вовлеченные в мои штудии, часто наугад раскрывали эту книгу, спрашивая ее совета, и не было случая, чтобы она нам его не дала, поделившись крупицей истинной мудрости.

Но занятиями дело не ограничивалось. Обаяние сестер Волковых втягивало в свою орбиту очень многих из тех, кто с ними соприкасался. Поскольку телефона не было, вечерами к ним мог забрести всякий люд, включенный в их круг. Я приводила туда многих своих интересных друзей и даже недавних знакомых. Компания была разношерстная, но все хорошо понимали друг друга. Мы потягивали легкое вино, Октябрина Федоровна пела под гитару песни Галича, ждали Пятигорского, шел общий неспешный разговор обо всем и ни о чем. Очень много я тогда почерпнула из этих разговоров. Конечно же, все мы, собиравшиеся на этой кухне, в той или иной мере были диссидентами, причем здесь нас учили быть таковыми не только по отношению к нынешней конкретной власти, но по отношению к любой власти вообще. Этика этого сообщества строилась на императиве: никогда не иди на сделку с властью, не жди от нее благ, будь от нее независим. Никто из нас никогда не вступал ни в тогдашнюю коммунистическую партию, хотя профессия требовала этого, и ни в какие из расплодившихся нынешних. Путь компромиссов не был нашим путем.

Из интересных людей, собиравшихся в доме, следует выделить Эдика Зильбермана. Он жил в Одессе, по профессии был метеорологом, долго жил на какой-то одинокой станции в песках, выучил там санскрит, греческий и массу других языков, много чего прочитал и много о чем подумал. И пришел к Октябрине Федоровне посоветоваться с ней по теории индийской музыки. Для начала он долго и профессионально рассказывал о ней, так что Октябрине Федоровне оставалось лишь сердечно поблагодарить его за блестящую лекцию и сообщить, что в этом предмете он сильно превосходит ее своими познаниями. Впрочем, он очень многих и во многом превосходил. Эдик, он же Давид Беньяминович Зильберман, за свою недолгую жизнь успел так много всего узнать и так о многом подумать, что было неясно, как все это могло уложиться в столь короткие сроки. Впрочем, и Октябрина Федоровна, и Александр Моисеевич всегда говорили, что кармически, по числу перерождений, он гораздо старше всех нас вместе взятых. Ведь существуют молодые души, недавно начавшие перерождаться, и души старые, давным-давно вращающиеся в этом круге, несущие в себе груз большого количества прожитых жизней. Способности познания, уровень мудрости и отношение к жизни у этих душ очень разные.

Илл. 74. Октябрина Федоровна Волкова

Эдик был четко выраженным человеком не от мира сего. Мы часто встречались с ним в Библиотеке им. Ленина, которую в аспирантские годы посещали неукоснительно. Если мне нужна была какая-то справка или название книги, не стоило идти в каталог – нужно было спросить у Эдика, он помнил и знал все. Я обычно сидела в «Ленинке» с девяти до пяти и очень радостно убегала навстречу другой жизни. Эдик же часто недоуменно спрашивал меня: а что же я делаю после пяти часов? Для него жизнь была постоянной умственной работой, для меня же она часто начиналась как раз за пределами библиотеки. Вот это и есть разница между старыми и молодыми душами. С Эдиком можно было встретиться на середине проезжей части, и, совершенно забыв о месте и времени, он начинал рассказывать о своей очередной работе, в которой всегда было для меня много непонятного, но завораживающего.

Помню, однажды мы с ним пришли на семинар Г.П. Щедровицкого, к которому считали своим долгом ходить всякий раз, когда того запрещали, выгоняли, не пускали и т. д. Причиной тому была и идеология, и острый язык Георгия Петровича, который никогда не мог обидеть уборщицу или другого незащищенного человека, а вот словесно ударить под дых высокое начальство – это он умел блестяще. Семинар, помнится, отменили, так как сломался магнитофон, а без записи говорить было бы обидно. Эдик тут же предложил мне поехать к Октябрине, а на полу в середине комнаты сидела наголо обритая девочка с красивыми ножками, которая тут же спросила: «А можно я с вами?». Эдик кивнул. Я была уверена, что он ее хорошо знает, но в трамвае он беседовал только со мной, и скоро я поняла, что мы везем с собой совершенно незнакомого человека. Октябрина и ее сестра перенесли это стоически, лишь потом устроив нам с Эдиком славную заслуженную выволочку.

В это время на философском факультете вновь начал читать курс Александр Моисеевич Пятигорский. Произошло это лишь потому, что тогда деканом на короткое время стал мой покойный научный руководитель Алексей Сергеевич Богомолов, никогда не упускавший случая сделать что-нибудь хорошее. Алексей Сергеевич не был индологом, но он был настоящим философом, тонко чувствовавшим проблематику, а также истинным Учителем, насквозь видевшим ученика, к которому относился и требовательно, и снисходительно, как к младшему. И еще он был человеком потрясающей надежности, он всегда в нужный момент прикрывал ученика от пустых и злобных идеологических нападок его коллег. Без него я вряд ли написала бы диссертацию и уж точно никогда бы не защитила ее. Он непомерно рано ушел из жизни, и эта утрата невосполнима до сих пор. Только в день его похорон я заметила, что его автограф на подаренной мне в день защиты маленькой оксфордской книжке с текстами Упанишад и Бхагавадгиты стоит сразу после эпиграфа: «О человек, я буду идти с тобой и буду твоим проводником, и в твоей наибольшей нужде я пойду с твоей стороны». Алексей Сергеевич как-то сумел убедить окружающих в том, что дурная репутация Пятигорского в идеологическом смысле никак не мешает ему быть блестящим преподавателем. Начались лекции, однако теперь уже восточная философия взошла на самый гребень моды. В новом корпусе гуманитарных факультетов самая большая аудитория была заполнена до предела, люди сидели на ступеньках, стояли в проходах. Александра Моисеевича отнюдь не радовала такая популярность, он горько недоумевал, что же они все здесь делают и что этой разношерстной массе можно всерьез рассказывать? Разбирать тексты, конечно же, было бессмысленно, древние Учителя никогда не предполагали, что можно передавать знания такой разнородной массе слушателей. Пятигорский продолжал триумфально опаздывать минут на двадцать, его встречали благодарным ревом, но читал он уже упрощенные применительно к слушателям лекции.

Слушатели записывали лекции сразу на множество магнитофонов, потом их перепечатывали и распространяли. Однажды ко мне попал текст такой распечатки, и я ужаснулась тому, как же велико было непонимание, которое, правда, было прямо пропорционально растущему обожанию. Видит Бог, Александр Моисеевич не прилагал ни малейших усилий, чтобы покорить аудиторию, более того, он просто сбегал от своих почитателей, и тогда они начинали бегать за мной. Помню, за мной долго ходил один юноша и настоятельно просил уговорить Пятигорского, чтобы тот взял его в ученики. Я поинтересовалась, готов ли он носить Учителю дрова, добывать и готовить для него пищу, содержать его жилище в чистоте и так далее. Парень был готов на все. Александр Моисеевич долго смеялся, когда я ему это сообщила, сказав, правда, что вот жили же люди!

Обаяние Пятигорского было как бы абсолютно от него не зависящим, неожиданным для него самого. Так, однажды мы с ним пришли в курилку «Ленинки», и он стал разбирать мою работу, увлекся, конечно, собственными соображениями. Когда мы оглянулись, оказалось, что нас окружала целая толпа, завороженно слушавшая его речь. Пришлось покинуть курилку. Как-то раз я привезла в дом к Волковым своих приятелей-кинетистов, талантливых молодых художников, работавших с движущимися объектами, живших общиной. Потом Александр Моисеевич поехал со мной куда-то за город посмотреть их работы. Кончилось все тем, что он стал им рассказывать о кинетическом искусстве, о философии Ницше и вообще обо всем на свете. Талантливые молодые снобы, имевшие обыкновение глядеть на всех сверху вниз, были совершенно покорены, а потом целый год приставали ко мне с вопросом, когда же Пятигорский приедет к ним в следующий раз. Их глава, Лев Нусберг, начал, как мне показалось, даже ревновать. Но Александр Моисеевич за один раз полностью удовлетворил свой интерес. Сила его воздействия на окружающих действительно была необычайной – знаю по себе; когда я шла с ним по улице, я уже не замечала ничего и никого.

Ну а дурная репутация была у него потому, что он шел своим путем, был ярок, выделялся и тем самым сильно раздражал окружающих. Не умел ладить с начальством и не старался этому научиться. Кроме того, имел обыкновение вмешиваться в то, что его совершенно не касалось. Однажды он позвонил мне домой и попросил узнать, что происходит с Таней Панченко. Я выяснила, что Татьяну, отличницу, студентку пятого курса философского факультета, выгоняют из Университета за какую-то полную чушь – то ли письмо какое-то подписала, то ли выступила где-то. У нас на факультете такое случалось сплошь и рядом, ведь факультет был школой идеологических кадров. Татьяна сказала, что, по всей видимости, единственное, что могло бы ей помочь, это поручительство какого-нибудь коммуниста. Пятигорский – беспартийный, как и все мы, – тут же выразил готовность попросить об этом Мераба Константиновича Мамардашвили, своего друга и соавтора. Я усомнилась, согласится ли тот, ведь это отразится на его репутации. Александр Моисеевич спокойно ответил, что они друзья, а потому каждый готов выполнить любую просьбу другого. И действительно, Мераб Константинович, идеологическая репутация которого отнюдь не была безупречной, зато научная вполне основательной, пошел в партком и ходатайствовал о Тане, обещая самолично перевоспитать ее. Надо заметить, что оба джентльмена практически не знали эту девушку. Татьяне это, к сожалению, ничем не помогло, а Пятигорский и Мамардашвили получили по дополнительной черной метке. Однако благородство поступков было безупречным.

В доме Волковых постоянно как бы витала тень бурятского Дхармараджи, странного и загадочного человека Бидии Дандаровича Дандарона. Иногда он останавливался у них, в другое время о нем часто упоминали. Однажды Дандарон вышел к ним на кухню и сообщил: голос Учителя сказал ему, что придется опять сидеть. У Октябрины Федоровны и у Пятигорского к тому, что мы называем мистикой, отношение было странное. Они верили в нее и одновременно над ней же иронизировали. Услышанное Дандароном они отнесли на счет его расстроенных нервов. Однако всякий раз, собираясь выпить что-то жидкое, вначале совершали обряд кропления духам. И Октябрина Федоровна почему-то очень часто говорила мне, чтобы я никогда не вздумала выходить в тантры, что это очень опасно. Я в то время занималась исключительно индийской классикой и о тантрах даже не думала. А вот надо же, вышла. А потом спрашивала у других ее учеников, говорила ли она им то же самое, – оказалось, что нет, но они и не выходили в тантры.

Прекрасное это было время, и казалось, что так и будет всегда. Ощущение прочности бытия вообще свойственно молодости.

Но однажды все начало рассыпаться. Вначале умерла голубая колли Зедя; ей, умирающей, Октябрина Федоровна читала Бхагавадгиту, говоря, что в следующей жизни Зедя родится человеком и возьмет себе собаку, которой будет она, Октябрина Федоровна.

Потом начались неприятности у Эдика. Он был аспирантом Института социологии в секторе Левады. А Институт уже подлежал разгону, ибо его исследования приносили результаты, никак не соответствующие официальным установкам. Начать было решено как раз с сектора Левады. И как раз на семинар, где с докладом выступал Эдик, пришел проверяющий, должным образом озадаченный. Когда Зильберман закончил, инспектирующий поинтересовался у него: что нужно делать, чтобы сохранить революционные традиции? Всегда искренний и не знающий ни о каких подтекстах Эдик честно ответил, что для этого нужно как можно чаще создавать революционные ситуации. Это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения.

Потеряв аспирантуру, общежитие и московскую прописку, Эдик уехал в родную Одессу и стал зарабатывать на жизнь переводами и рефератами. Он бы так и жил, но к нему стал захаживать участковый, поскольку Эдик официально был безработным. Жена не выдержала всех этих мытарств и настояла на отъезде в Америку. Начался первый отсчет сорока дней наоборот: сорок дней до отъезда, девять, три, и наконец, вынос тела. Правда, Пятигорский тогда сказал, что незачем никуда уезжать, так как если карма забросила тебя именно в это место, в нем и следует жить. В Америке Эдик вначале устроился на педагогическую работу, но преподавание не было его призванием, и он писал грустные письма о чудовищно низком уровне американских студентов. Но вскоре все уладилось, он смог заниматься любимой научной работой, за которую к тому же платили. Однажды он вышел из дома прогуляться. На тротуар выехал автомобиль, удар попал Эдику в висок, и он мгновенно ушел из этого мира страданий – как раз в тот момент, когда, казалось бы, все проблемы были решены и жизнь наладилась. Я всегда не верю периодам полного благополучия и боюсь их; к счастью, они редки. На Востоке говорят, что самый опасный момент – это тот, когда все решают, что все хорошо.

А потом Октябрина Федоровна, Пятигорский и востоковеды из Эстонии и Ленинграда радостно отправились в экспедицию в Бурятию, в гости к Дандарону. И нет бы московским гостям сразу пойти в обком или хотя бы в академические институты – они поехали по дацанам, беседовали с ламами, смотрели буддистские тексты, при этом их сопровождал сам Дандарон.

После отъезда из Улан-Удэ московских гостей тут же исполнилось услышанное ранее Дандароном: его посадили, на многих верующих бурят завели уголовные дела. В Москву же пришла официальная бумага, где поименно перечислялись все участники столь удачно сложившейся поездки, им предъявлялось обвинение в организации зверской секты с человеческими жертвоприношениями. Происходило все это в 1972 году.

Что ж, бумага пришла, и реакция последовала незамедлительно. Октябрину Федоровну и Александра Моисеевича допросили по всем правилам, дома у обоих провели обыски. У сестер Волковых при обыске изъяли санскритский текст Бхагавадгиты, Библию и Коран. Правда, потом вернули. Ну а основная реакция в таких случаях бывает по месту работы. Участвовавшую в экспедиции аспирантку из Ленинграда выгнали из аспирантуры ЛГУ, в Тарту другого участника, Линнерта Мялля, формально перевели на должность лаборанта. А вот что делать с Волковой и Пятигорским, было неясно. Оба они в бытность свою в Институте занимали должности всего лишь младших научных сотрудников, премий и почестей никогда не имели. Октябрина Федоровна так и не стала защищать кандидатскую диссертацию, а Александр Моисеевич – докторскую. А уникальные знания и интеллигентность в сочетании с глубокой порядочностью как-то не котировалась.

Еще до всех этих событий меня однажды поразило, как настороженно, точнее, даже враждебно реагировал зал на выступления и реплики Пятигорского и Волковой во время традиционных ежегодных Рериховских чтений, посвященных памяти их Учителя. Но зато как спокойно проглатывал тот же зал то и дело возникавшие перлы – например, когда ведущий заседание, выслушав доклад молодой девушки, только что вернувшейся из экспедиции в Монголию и восторженно рассказывавшей о зверином стиле в искусстве, поморщился и сказал: «Ну зачем же Вы так грубо, вульгарно выражаетесь, зачем говорить о каком-то зверином стиле?». Естественно, мои Учителя резко выделялись на таком фоне и разносторонней образованностью, и яркостью личности.

Кроме того, репутация диссидентов у них к тому времени была уже устойчивой, так как в 1968 году они успели поставить свои подписи под письмом в защиту гласности, что было тогда жутким криминалом. Словом, они полностью повторяли ситуацию Ю.Н. Рериха, не добиваясь ни степеней, ни званий, ни денег, ни почета. Более того, как и к Ю.Н. Рериху, к ним всегда относились с идеологическим недоверием, они были чужими среди конформистов. Словом, у них даже нечего было отнять. Естественно, не были они и членами партии, исключение из которой было тогда одним из самых сильных наказаний, ибо влекло за собой массу последствий. Вот так с тех пор и врезалось мне в память и в глубины сознания: стыдно карабкаться по ступеням карьеры, следует просто достойно делать свое дело.

Ну а дальше, приходя в дом Волковых, можно было встретить там и обаятельную ленинградскую аспирантку, которая теперь представлялась не иначе как «главный специалист по мокрому делу», и многих бурят. Все они приезжали в Москву и останавливались у Волковой в поисках справедливости, которую, конечно же, не нашли.

Обо всей этой истории в самый ее разгар я узнала от Октябрины Федоровны, когда весной пришла на урок с намерением сказать, что мы на некоторое время, на лето, прервем занятия. Но кто-то очень добрый не дал мне раскрыть рта. А Октябрина Федоровна сразу же начала рассказывать мне всю эту абракадабру, предупреждая, что за домом следят и изымают что попало, не исключено, что и у меня дома сейчас идет обыск. У меня на столе стояла дивная статуэтка Зеленой Тары, на книжной полке лежало Евангелие, мне стало очень жаль, вдруг их изымут… Ну а занятия теперь прерывать было никак нельзя, с весной пришлось повременить.

Мне пора, видимо, объяснить подоплеку всей этой истории. Дело в том, что Бидия Дандарович Дандарон в Бурятии был лидером так называемого балагатского движения за возрождение истинного буддизма. Он был также известным бурятским перерождением, тулку, известного тибетского ламы Джаяксы-Гэгэна и 19 лет своей жизни провел в сталинских лагерях. Правда, лагерь был в то время очень хорошей школой, там сидело множество образованнейших людей, с которыми общался Дандарон, много буддистских ученых лам (дело было в Сибири), с помощью которых Бидия Дандарович очень продвинулся в буддистской теории и практике, получив разнообразные сиддхи – сверхъестественные способности из тех, что имеют махасиддхи. Приехав после отсидки в Москву, он стал сотрудничать с Ю.Н. Рерихом. При этом Данадарон носил в Бурятии высочайший титул Дхармараджи, Владыки Учения, данный ему в бурятском храме в 1921 году; тогда же он был объявлен полным наследником духовной власти своего Учителя Лубсана Сандана Цыденова, основателя балагатского движения. Естественно, что при таких регалиях жизнь его не могла идти гладко.

Однажды Падмасамбхава рассказал царю Трисонгу Дэвцэну историю о том, что в одной из прошлых жизней оба они участвовали в строительстве ступы Боднатх в Непале и благодаря этой своей заслуге и получили возможность родиться благим царем, покровителем буддизма, и тантристским йогином, хранителем Учения. В строительстве принимал участие также и Ворон, который пожелал родиться устранителем всех препятствий на пути распространения буддизма. Согласно одному из бурятских преданий, этим вороном как раз и был Дандарон.

И Лубсан Сандан Цыденов, и, уж конечно же, Дандарон, кармически связанный с великим Падмасамбхавой, проявляли повышенный интерес как раз к традиции ньингма и к дзогчену, свойственному еще древнему бон, тогда как в Бурятии господствовала и господствует традиция гелуг. И Цыденов, и Дандарон открыто призывали своих последователей уйти из существующих монастырей, исказивших истинное Учение, и основать собственные сангхи – буддистские общины – в труднодоступных местах, чтобы возродить в них истинно тантристскую практику. И именно в 1972 году, когда Учитель предупредил Дандарона о грядущей тюрьме, вокруг него собралось в Бурятии очень много учеников, которых он учил быстрым методам реализации через веселье и бесстрашие, через спонтанность и естественность.

Разумеется, все это очень не нравилось ламам гелуг, сотрудничавшим с властями, и уж конечно самим властям. А тут еще к Дандарону нему прибывает целая делегация из самой Москвы, да и из других городов и весей. Надо было срочно что-то делать. С Дандароном просто – его всегда есть за что посадить. Москвичам же нельзя предъявить обвинение в религиозной деятельности, ибо она не запрещена. Тогда и рождается формулировка об организации зверской секты. По отношению к данным людям это было полным абсурдом, они вообще были не столько буддистами, сколько исследователями буддизма. Но появление такой формулировки свидетельствует о том, что отголоски древних жестоких практик не были полностью заглушены. Впрочем, современные исследователи часто обнаруживают в Тибете явные следы человеческих жертвоприношений.

Илл. 75. Бидия Дандарович Дандарон

Устав от абсурда, внезапно собрался и уехал вместе с семьей Александр Моисеевич Пятигорский, до этого ратовавший за изживание своей кармы в том месте, где ты родился. В Израиле он не прижился и осел в Лондоне. Говорят, он перестал опаздывать, стал точным и пунктуальным. Но это уже не тот Пятигорский. Несколько раз наблюдая его по телевизору, я не узнавала его. Куда-то ушло поразительное обаяние, ироничность и точность высказываний, мягкость и такт. Видимо, необходимость приспособиться к чужому быту не проходит бесследно. Здесь он ни к чему и ни к кому не приспосабливался.

Бидия Дандарович Дандарон прожил в лагере менее двух лет. Его очень уважали заключенные и никогда не мешали, когда он углублялся в сосредоточенную медитацию, входил в самадхи, сидя на нарах тюремного барака в позе лотоса, прямо посреди барачного быта. Однажды такое самадхи продлилось семь дней, и из него Бидия Дандарович уже не вышел. Скорее всего, он ушел сознательно, совершив пхову – мгновенный перенос сознания в чистые земли. А на нашей земле шел день 26 октября 1974 года.

А потом уехал из России мой уважаемый оппонент, принадлежавший к Рериховскому кругу, санскритолог Александр Яковлевич Сыркин. Он сделал все для того, чтобы быть как все: вступил в партию (чего ему так и не простил дом Волковых, расценив это как отступничество от высоких идеалов), защитил докторскую диссертацию. Но вот незадача – он блестяще перевел Упанишады. (Пятигорский сказал по этому поводу, что, с одной стороны, он совершил научный подвиг и благое деяние, а с другой стороны, сделал ужасную вещь – ибо кто же теперь будет читать эти тексты в подлиннике?) Официальные круги расценили это деяние как апологию и распространение чуждой нам религиозной идеологии. И когда Александр Яковлевич пытался утвердить новую плановую тему, новые переводы индийских текстов, его долго пытали, зачем ему нужно переводить такие тексты. По собственному опыту могу сказать, что это весьма безысходная ситуация. В итоге Александр Яковлевич теперь живет в Израиле, перевел Кама-сутру и Волшебное сокровище сновидений, которые были изданы в Москве.

Дом Волковых со всеми этими уходами сильно опустел, там умерла рыжая колли Ильена. Но пришли в дом новые ученики, приблудилась громадная, невероятно добрая ньюфаундлендша Дуня, у нее родилась дочь Леди Джейн, которую оставили в доме. Горечь потерь несколько смягчилась, и жизнь стала обретать новые формы. Но тут тяжело заболела и умерла Инна Федоровна Волкова, которая была ангелом-хранителем этого гостеприимного и светлого дома. А потом, после долгой болезни, 21 октября 1988 года ушла из жизни и Октябрина Федоровна Волкова.

Мераб Константинович Мамардашвили, выдающийся мыслитель и совершенно неординарный человек, которого Пятигорский оставил опекать сестер Волковых, уехал жить к себе на Родину, в Грузию, но вскоре умер, ожидая своего самолета в московском аэропорту.

А в 1990 году скончался прекрасный тибетолог школы Рериха, большой друг Пятигорского и Волковых Юрий Михайлович Парфионович. Это благодаря его трудам был выполнен замысел Юрия Николаевича Рериха – издан одиннадцатитомный тибетско-санскритско-русско-английский словарь. Юрий Михайлович успел завершить еще одно важное дело своей жизни: выпустил в свет великолепный «Атлас тибетской медицины». Это он перевел Сутру о мудрости и глупости, Игру Веталы с человеком.

Так закончилась короткая и трагическая история московской школы Юрия Рериха. Видимо, именно так было угодно судьбе. Но история эта не только грустная, но и светлая, ибо противоположности сходятся в единстве. Как точно сказал поэт, «о милых спутниках, которые сей свет своим присутствием живили, не говори с тоской "их нет", но с благодарностию – "были"».

Хорошее это было время, несмотря на все его парадоксы. Мы были тогда молоды, беззаботны и счастливы. Мы жили так, словно все и вся, включая нас самих, пребудет вечно и всегда можно будет вернуться куда угодно, увидеть всех вновь, задать возникший вопрос. Но всех разметало по небесам и земле, и уже не собрать.

Собственно, то же самое произошло и с великой тибетской культурой, и рассеялась она по белу свету, но это уже лишь осколки бывшего целого.

Но и свойственная молодости иллюзия прочности, стабильности и безопасности бытия, и свойственная зрелости иллюзия непрочности и незащищенности жизни – всего лишь иллюзии, божественная игра, майя, потому что за всем этим стоит Сияние Великой Пустоты, которое человеку надлежит увидеть.

Мне жаль расставаться с Вами, уважаемый читатель, жаль покидать моих любимых, странных и диковатых героев – но я принимаю их такими, какие они есть, а мой рассказ подошел к концу.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Вместо заключения

Вместо заключения Атлантический вал не был блефом, как его представляла советская пропаганда. Система его береговых укреплений стала самой мощной в истории человечества и, на мой взгляд, вряд ли будет когда-либо превзойдена. Объем работ по созданию Атлантического вала

Вместо заключения

Вместо заключения Тема начала Руси практически неисчерпаема, и знания наши в этой области все еще весьма ограниченны. Достаточно сказать, что и ныне споры идут в основном вокруг тех же фактов и аргументов, что и почти три столетия назад, а «авторитетные» мнения часто

Вместо заключения

Вместо заключения В 1995 г. почти за 3 миллиона долларов немецкий адвокат Юрген Райгер приобрел усадьбу Сэтеби, что расположена недалеко от «деревенек Тидан и Мохольм, затерянных среди лесов и полей Центральной Швеции. Она включает двухэтажный дом XVIII века с флигелями,

Вместо заключения

Вместо заключения Жизнь «русского» Китая в том виде, в котором она протекала более полувека на земле Маньчжурии, в построенном русскими строителями Харбине, в освоенных русскими изгнанниками или искателями приключений Шанхае, Тяньцзине, Пекине, Имяньпо и других

Вместо заключения

Вместо заключения В разное время в советской историографии сроки обороны Одессы определяли по-разному. В послевоенное время считалось, что оборона города длилась 70 дней и началась 8 августа с введением в городе осадного положения. После выхода Указа Президиума

Вместо заключения

Вместо заключения Завершая заметки на полях двухтомника А. И. Солженицына, я хочу рассказать кое-что из своей биографии: не весть какие важные вещи для города и мира, но для меня — судьбоносные.В 1960 году, когда я был студентом Московского инженерно-строительного

Вместо заключения

Вместо заключения Вместо заключения мы хотим привести пространную цитату из последней главы книги Генри Стивенса «Летающие тарелки Гитлера». Фрагменты этой главы, имеющей в оригинале название «Concluding Thoughts» («Заключительные мысли»), очень хорошо иллюстрируют

Вместо заключения

Вместо заключения Полный свод петербургской топонимики огромен. По некоторым подсчетам, с 1703 года по настоящее время в городе возникло более десяти тысяч топонимов. Некоторым из них была уготована жизнь, ограниченная во времени, некоторые, отметив свой 300-летний юбилей,

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ Эта книга была написана в основном в период с 2008 по 2010 год. К сожалению, тогда нам не удалось ее издать, и только теперь, благодаря нашим друзьям, она попала в руки читателей — в ваши руки. За это время наши взгляды на Дай Ниппон Бутокукай не изменились, а

Вместо заключения

Вместо заключения Тема начала Руси практически неисчерпаема, и знания наши в этой области все еще весьма ограниченны. Достаточно сказать, что и ныне споры идут в основном вокруг тех же фактов и аргументов, что и почти три столетия назад, а «авторитетные» мнения часто

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ Д. М. Михайлович. ИСКУШЕНИЕ «СВОБОДОЙ» И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя… И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ Пожалуй, танк «Пантера» Pz.V Ausf. D нельзя назвать полноценной боевой машиной. Начало организации серийного производства нового танка до окончания изготовления опытного образца (не говоря уже о проведении его испытаний) далеко не лучшим образом сказалось

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ Уважаемые студенты! Думаю, что Вы обратили внимание на то, что повествование основной части пособия заканчивается на моменте начала активного европейского влияния на Ближний и Средний Восток. Почти все территории этого региона в скором времени

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ Что будет преобладать в отношениях между США и РФ в течение ближайших лет — партнерство или противостояние? Ответ на этот вопрос могут дать только Соединенные Штаты. Россия в 1991—2000 гг. пошла на целый ряд беспрецедентных уступок США и Западу в целом. А