8. 13. Социальная нестабильность в 1908–1914 годах

8.13. Социальная нестабильность в 1908–1914 годах

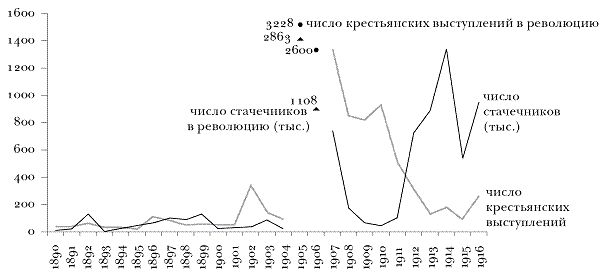

Подавление революции 1905–1907 годов не означало успокоения и возврата к дореволюционной ситуации. Крестьянские волнения затухали постепенно и их уровень в 1908–1910 годах оставался на порядок более высоким, чем до революции (см. рисунок 8.3).

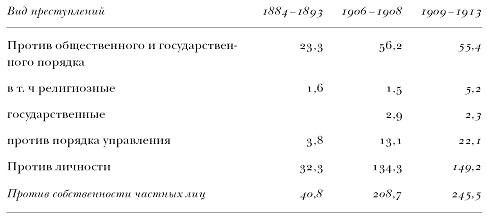

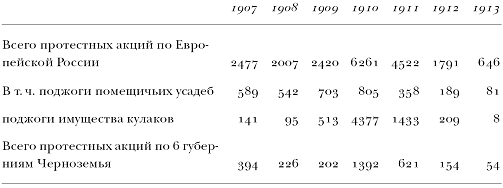

Когда в 1912–1913 годах сельские волнения пошли на спад, обострилась ситуация в городах, нахлынула новая волна стачек, ослабевшая только с началом войны. Показательно также и то, что волна государственных преступлений и преступлений против собственности не схлынула с окончанием революции, а продолжала будоражить общество. На период 1906–1908 годов пришлось два революционных года, и средняя преступность в этот период примерно соответствует «уровню революции» (или лишь немного меньше его). Как видно из таблицы 8.6, по числу преступлений «против порядка управления» уровень 1909–1913 годов намного превосходит «уровень революции», что наводит на мысль о том, что революция не закончилась, а приняла хроническую форму постоянных (пусть, мелких) протестных акций. Население не смирилось, а продолжало протестовать; об этом говорит и сохранившийся по-прежнему высоким уровень государственных преступлений, и повысившийся по сравнению с революционными временами уровень преступлений против собственности (куда входили и поджоги помещичьих имений). Таблица 8.7 учитывает более мелкие протестные акции, которые не отражены на рисунке 8.3.

рис. 8.3. Интенсивность крестьянского и рабочего движения в 1890–1916 годах.[2053]

Действительно, число мелких протестных акций, в особенности поджогов в 1910–1911 годах было значительно больше, чем в последний год революции (1907 г.). С. М. Дубровский связывает это обстоятельство с борьбой общинников против выхода зажиточных крестьян из общины и находит, что динамика протестных акций коррелирует (возможно, с некоторым запозданием) с динамикой выходов; после 1910 года число выходов уменьшилось и волна протестов пошла на убыль.[2054] По-видимому, сказалось также и то, что после неурожая 1911 года пришли два феноменальных по урожайности года, когда уровень потребления в деревне (как отмечалось выше) существенно повысился.

Однако спад протестных акций в 1912–1913 годах не отражал действительных настроений крестьянства. Если мы рассмотрим динамику мелких проступков против «правительственного и общественного порядка», то обнаружим, что число таких правонарушений в 1910–1913 годах не только не уменьшилось, но возросло с 65 до 97 тыс. Таким образом, несмотря на урожайные годы, крестьянство не успокоилось и продолжало выражать свое недовольство существующим положением.[2055] О том, к чему может привести недовольство законом о выходе из общины, предупреждал П. А. Столыпина тамбовский крестьянин И. Болтышев: «Я не пророк, но убежден, при случае какой бы то ни было общественной беды в большом размере, в виде войны особенно неудачной… от закона 9 ноября останутся только обгорелые головешки да трупы».[2056]

«Не подлежит… сомнению, – писал С. Ю. Витте, – что на почве землевладения… и будут разыгрываться дальнейшие революционные пертурбации в империи, особливо при том направлении крестьянского вопроса, которое ему хотят придать в последние годы, когда признается за аксиому, что Россия должна существовать для 130 тыс. бар и что государства существуют для сильных».[2057]

Табл. 8.6. Число наиболее важных зафиксированных преступлений (в среднем в год, тыс.)[2058]

Табл. 8.7. Число крестьянских протестных акций в 1907–1913 годах.[2059]

Авторитетная группа аграрных историков, исследовавшая последствия столыпинской реформы на массовых материалах Тамбовской губернии, делает вывод, что «большинство крестьян Тамбовской губернии не поддержало программу разрушения общины. Конфликты… доходили до вооруженных столкновений… Ни столыпинская реформа, ни Первая мировая война не отвлекли крестьянство от решения главного вопроса – вопроса о земле… Важнейшей особенностью менталитета и непосредственно социально-политического движения традиционного крестьянства стала готовность к восстанию, поскольку государство явно не оправдало их социальных ожиданий».[2060]

«После революции 1905–1907 гг. в деревне больше не было крупных массовых выступлений, – писал известный исследователь А. Я Аврех. – Преобладающий характер имели, так сказать, первичные формы массового протеста… – порубки, поджоги, потравы, столкновения с чиновниками-землеустроителями. Тем не менее наблюдатели, знавшие деревню, в один голос оценивали ситуацию в ней как крайне социально напряженную и взрывоопасную. Дело тут заключалось в революции в умах десятков миллионов крестьян, в отказе от прежней патриархальной психологии… уходила в прошлое приниженность крестьянина перед попом, чиновником, барином. Особенно такое умонастроение было характерно для деревенской молодежи…»[2061] На резкие изменения в ментальности крестьянских масс указывают многие исследователи. Это проявлялось прежде всего в трехкратном – даже по сравнению с революцией – росте числа религиозных преступлений (см. таблицу 8.6). По некоторым данным, число последователей различных сект достигло 5 млн., а вместе со старообрядцами их число составляло 35 млн. человек. Защищавшая помещиков церковь потеряла свой прежний авторитет; традиционная идеология, выражавшаяся лозунгом «за веру, царя и отечество», вытеснялась оппозиционными идеологическими направлениями.[2062] Очевидно, что с ослаблением традиционализма самодержавие теряло почву под ногами и лишалось большой части своих приверженцев. Эти процессы полностью соответствовали прогнозу демографически-структурной теории, которая утверждает, что нарастание государственного кризиса сопровождается ослаблением официальной идеологии и распространением диссидентских течений.

Как отмечалось выше, имели место также и изменения в ментальности рабочих, отчасти связанные с притоком разоренных и озлобленных крестьян из деревни. Р. Пайпс отмечает, что в 1914 году более половины рабочих Петербурга были пришлыми и эти слои считали даже эсеровскую программу слишком умеренной, предпочитая ей более эмоциональные лозунги большевиков и анархистов.[2063] Появились новые черты в отношениях рабочих и городских высших сословий, такие, как демонстративное отвержение рабочими принятого среди высших сословий европейского костюма. Рабочие требовали от заводской администрации обращаться к ним на «вы», и эти требования отразились в многократном росте жалоб рабочих в фабричную инспекцию. Чрезвычайно важным было то обстоятельство, что в результате ослабления традиционализма рабочие больше не чурались социал-демократов и интеллигентов – исчез тот традиционалистский барьер, который когда-то разделял крестьян и народников, а потом сказывался в движении 9 января. Более того, многие из рабочих считали РСДРП не «интеллигентской», как прежде, а своей, «рабочей» партией. В связи с этим обращает на себя внимание обнаруженная Ю. И. Кирьяновым и Л. И. Бородкиным высокая корреляция между числом распространенных социал-демократами листовок и количеством стачечников (0,88).[2064]

Суммируя имеющиеся данные, известный американский историк Л. Хаймсон считает возможным говорить о революционных изменениях в менталитете – о «революции растущих надежд», связанной с высвобождением масс из-под гнета традиционной психологии покорности и с резким ростом социальных требований.[2065] Эта психологическая революция привела к тому, что, хотя репрессии 1907–1911 годов нанесли тяжелый удар рабочему движению, оно довольно быстро восстановилось. Как показывает статистический анализ, новая волна была лишь в небольшой степени связана с динамикой заработной платы – рабочие требовали повышения своего социального статуса, и забастовки носили по большей части политический характер. Это в особенности проявилось в 1912 году, когда Ленский расстрел и знаменитая фраза министра внутренних дел А. А. Макарова «Так было и так будет впредь» вызвали новую волну массовых политических стачек. Положение быстро обострялось, и в 1913 году количество стачечников достигло уровня революционного 1906 года. В стачечной борьбе предвоенного периода ярко проявлялась связь между интенсивностью политических стачек и концентрацией рабочих в крупных промышленных центрах, во главе ее шли рабочие-металлисты Петербурга. В июле 1914 года еще один расстрел вызвал всеобщую стачку, демонстрации и беспорядки в Петербурге; бастовало 130 тыс. человек, в некоторых районах города были возведены баррикады.[2066] Оценивая события лета 1914 года, А. Ф. Керенский писал, что в те дни он был твердо уверен в близости революции.[2067]

Петербургская стачка происходила в разгар внешнеполитического кризиса, когда русскому правительству приходилось принимать решение о действиях ввиду назревавшего военного конфликта. Назревание мировой войны остро чувствовалось в политических сферах, и вопрос о будущей войне с Германией вновь породил разногласия между монархией и оппозицией. Вестернизованная оппозиция в силу своей идейной близости с англо-французскими либералами выступала за войну и надеялась, что война поможет ей в борьбе с правительством. Этатистская группировка в правительстве продолжала следовать принципам бонапартизма, ориентировалась на Германию и выступала против войны.[2068] В феврале 1914 года один из лидеров этатистов П. Н. Дурново в уже цитированной нами «Записке» писал о невыгодности для России войны с Германией и, в частности, предупреждал Николая II, что оппозиция, как и в 1905 году, использует поражение в войне, чтобы разжечь новую революцию, что это приведет к социальному взрыву. «Но в случае неудачи социальная революция, в самых крайних ее проявлениях, у нас неизбежна. Все неудачи будут приписаны правительству. В законодательных учреждениях начнется яростная кампания против него, как результат которой в стране начнутся революционные выступления. Эти последние сразу же выдвинут социалистические лозунги, которые смогут поднять и сгруппировать широкие слои населения, сначала черный передел, а засим и всеобщий раздел всех ценностей и имущества. Побежденная армия, лишившаяся к тому же за время войны наиболее надежного кадрового состава, охваченная в большей части крестьянским стремлением к земле, окажется слишком деморализованной, чтобы послужить оплотом законности и порядка. Законодательные учреждения и лишенные действительного авторитета в глазах народа оппозиционно-интеллигентские партии будут не в силах сдержать расходившиеся народные волны, ими же поднятые, и Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддается предвидению» [2069].

«Этот документ, обнаруженный и опубликованный после революции, – пишет Р. Пайпс, – так точно предсказывает ход грядущих событий, что, не будь столь несомненно его происхождение, можно было бы заподозрить позднейшую подделку».[2070] Логика «предсказания Дурново» достаточно проста: в случае неудачи в войне с Германией должно повториться в более сильной степени то, что уже происходило после неудачной войны с Японией, то есть в революцию 1905 года. П. Н. Дурново предсказывал, что недовольные фракции элиты снова начнут агитационную кампанию и революционеры поднимут на восстание крестьянство, пообещав ему землю. В действительности, как мы увидим ниже, это предсказание оказалось неточным: в феврале 1917 года произошла «революция без революционеров»; крестьян-солдат никто не агитировал, обещая им землю, они уже не нуждались в агитации – они поднялись сами собой.

В конечном счете Россия решила вступить в войну. Характерно, что это решение было принято по инициативе министра-либерала С. Д. Сазонова, который (исполняя наказ английского министра Э. Грея) почти час уговаривал Николая II объявить всеобщую мобилизацию.[2071] Либералы преследовали свои политические цели: кадет Ф. И. Родичев утверждал, что «война, которую мы ведем бок о бок с англичанами и французами, приведет нас к полному торжеству свободы».[2072] Эта мысль, как свидетельствует П. Н. Милюков, «сделалась аксиомой для всех прогрессивных общественных мнений».[2073] Не только этатисты – П. Н. Дурново, С. Ю. Витте, В. П. Мещерский – не только Г. Распутин (который «часто говорил их величествам, что с войной все будет кончено для России и для них»[2074]) – но и многие министры считали решение вступить в войну чрезвычайно рискованным. Министр внутренних дел Н. А. Маклаков, подписывая указ о мобилизации, сказал: «Война у нас, в народных глубинах, не может быть популярной, и идеи революции народу понятнее, нежели победа над немцем. Но от рока не уйти…»[2075] Как отмечалось позднее в записке, поданной МВД начальнику Генштаба генералу М. В. Алексееву, «Германия, начиная войну, была уверена, что у нас немедленно же вспыхнет поднятое рабочими революционное движение, что мятежи и внутреннее недовольство совершенно парализуют нашу военную мощь».[2076]

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

ИССЛЕДОВАНИЯ РАУТЛЕДЖ В 1914-1915 ГОДАХ

ИССЛЕДОВАНИЯ РАУТЛЕДЖ В 1914-1915 ГОДАХ Через три года после Кнохе на остров прибыла английская экспедиция Раутледж. Кэтрин Раутледж(34) пишет:«Когда мы прибыли, на острове еще жило несколько человек, которым было за шестьдесят, так что они помнили кое-что из старины; с

Немецкая авиация в 1914–1918 годах

Немецкая авиация в 1914–1918 годах В годы Первой мировой войны авиация еще не признавалась самостоятельным видом вооруженных сил, как сухопутная армия или морской флот. Имевшиеся авиационные части использовались для целей разведки как глаза командования при решении

30. Российская разведка в 1914–1917 годах

30. Российская разведка в 1914–1917 годах Подготовка к первой мировой войне (1914–1918 гг.) шла заблаговременно. В 1882 году оформился Тройственный союз Германии, Австро-Венгрии и Италии, который обновлялся пять раз, вплоть до 1912 года. Параллельно складывалась Антанта — коалиция

Глава IX НАЧАЛО ДАТСКОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ (1908–1914)

Глава IX НАЧАЛО ДАТСКОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ (1908–1914) Карьеру датчанина Оле Ольсена, основателя «Норт диск фильме компани», можно сравнить с путем, пройденным Шарлем Патэ или некоторыми основателями «никель-одеонов»[179].Оле Ольсен, родившийся 5 мая 1863 года в маленьком датском

Глава XI[218] ПЕРВЫЕ ШАГИ РУССКОГО КИНО (1908–1914)

Глава XI[218] ПЕРВЫЕ ШАГИ РУССКОГО КИНО (1908–1914) В 1908 году объявление, напечатанное в московском журнале «Сине-Фоно», предлагало владельцам кинотеатров для демонстрации во время сеансов следующие аттракционы: великана весом в 12 пудов, татуированную женщину-американку и…

Глава XIII ПЕРИОД ЗАСТОЯ В АНГЛИЙСКОМ КИНО (1908–1914)

Глава XIII ПЕРИОД ЗАСТОЯ В АНГЛИЙСКОМ КИНО (1908–1914) В 1900 году английская кинематография занимала ведущее место в мировой кинопродукции. Но в 1906 году, когда кинопроизводство в других странах начинает индустриализироваться, в Англии оно продолжает оставаться в руках мелких

ГЛАВА ПЯТАЯ. Россия в 1912-1914 годах

ГЛАВА ПЯТАЯ. Россия в 1912-1914 годах В предыдущей книге, когда мы рассматривали состояние российского общества в период 1907-1912 гг., то мы наблюдали очень печальную неприглядную картину как в царской семье и вокруг неё, так и в элите российского общества - увлечение

1.2. Военная контрразведка России в 1914–1917 годах

1.2. Военная контрразведка России в 1914–1917 годах Первая мировая война стала одним из важнейших событий XX века не только для России, но и для всей Европы. Принеся немыслимые бедствия и разорения большинству европейских народов, с другой стороны, она дала мощнейший импульс

Глава 19 Политическое развитие в 1864-1914 годах

Глава 19 Политическое развитие в 1864-1914 годах Редакция Основного закона от 28 июля 1866 г. После заключения Венского мира в Дании, которая понесла территориальные потери, оказалось целых две действующие конституции. Ноябрьская — роковая для королевства и герцогства Шлезвиг,

1. Подъем революционного движения в 1912—1914 годах.

1. Подъем революционного движения в 1912—1914 годах. Торжество столыпинской реакции оказалось недолговечным. Не могло быть прочным правительство, которое не хотело дать народу ничего, кроме кнута и виселиц. Репрессии стали столь обычными, что они перестали пугать народ.

Политические иллюзии поляков в 1905 – 1908 годах

Политические иллюзии поляков в 1905 – 1908 годах Сотрудничество польской молодежи, главным образом гимназической и в меньшей степени университетской, с левым движением, особенно с российской социал-демократией, не должно заслонять тот факт, что большая часть польских

1. Подъем революционного движения в 1912—1914 годах.

1. Подъем революционного движения в 1912—1914 годах. Торжество столыпинской реакции оказалось недолговечным. Не могло быть прочным правительство, которое не хотело дать народу ничего, кроме кнута и виселиц. Репрессии стали столь обычными, что они перестали пугать народ.

§ 16. США в 1865–1914 годах

§ 16. США в 1865–1914 годах Реконструкция ЮгаПосле окончания Гражданской войны перед федеральным правительством США стояла сложная задача. Нужно было не просто ликвидировать прежние органы власти на Юге, заменив их новыми, но и изменить законы, учреждения, традиции,

§ 16. США в 1865–1914 Годах

§ 16. США в 1865–1914 Годах Реконструкция ЮгаПосле окончания Гражданской войны перед федеральным правительством США стояла сложная задача. Предстояло не просто ликвидировать прежние органы власти на Юге, заменив их новыми, но и сломать законы, учреждения, традиции,

3. Борьба в 1905–1908 годах за продление отсрочки выселения

3. Борьба в 1905–1908 годах за продление отсрочки выселения С приближением окончания действия отсрочки бухарскоподданные евреи и их торговые партнеры начали проявлять беспокойство. В июне 1907 года Тажер и несколько представителей бухарских подданных-евреев отправились в

Марксизм и ликвидаторство (1908–1914)

Марксизм и ликвидаторство (1908–1914) Контрреволюционная эпоха в совершенно новой форме опять поставила на очередь дня вопрос об оппортунистической и революционной тактике социал-демократии. Главное русло меньшевизма, вопреки протестам многих лучших его представителей,