Глава 6 Связь Сварога с княжеской властью

Глава 6 Связь Сварога с княжеской властью

Из текстов трех договоров языческой Руси с Византией и из других сообщений летописца мы знаем, что богом-покровителем князя и его дружины был громовержец Перун. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и у многих других индоевропейских народов, где именно бог грозы занимает верховное место в соответствующем пантеоне и становится небесным патроном земного властителя. Однако целый ряд данных указывают на определенную связь с верховной властью и Сварога, бога неба. Рассмотрим их подробнее. Во-первых, славянский перевод хроники Иоанна Малалы в Ипатьевской летописи однозначно указывает на него как на отца первого мифического царя человечества: «Сего ради прозваша и Сварогомъ и блажиша и егуптяне. И по сем царствова сынъ его, именемъ Солнце, его же наричють Даждьбог, семъ тысящь и 400 и семъдесятъ днии, яко быти л?тома двемадесятьма ти по лун? видаху бо егуптяне, инии чисти ови по лун?чтяху, а друзии деньми л?т чтяху; двою бо на десять месяцю число потомъ оув?доша. От нележе начаша ч?лов?ци дань давати царямъ. Солнце царь, сынъ Свароговъ, еже есть Дажьбогъ, б? бо мужъ силенъ…» (ПСРЛ, т.2, Ипатьевская летопись, М., 2001, стб. 278–279) — «За все за это назвали его египтяне Сварогом и почитали как бога. И потом царствовал сын его, именем Солнце, его же называют Дажьбог, 7470 дней, что составляло двенадцать с половиной лет. Не умели египтяне иначе считать: одни по луне считали, а другие днями годы считали; число 12 месяцев узнали потом, когда начали люди дань давать царям. Дажьбог был сильным мужем…» Как видим, именно с Дажьбогом и связанным с ним солнечным календарем летописец летописец связывает начало такого показательного атрибута государственности, как дань царям. О том, что непосредственная связь Сварога с верховной властью не является произвольным вымыслом летописца и зародилась весьма рано, красноречиво свидетельствуют данные этимологии. Так, Индра, верховный бог ведийской мифологии, носил эпитет Сварадж (svaraj)— «своевластный», «самодержец» (в более позднюю эпоху Ишвара — «господин» — становится одним из имен бога Шивы, а в ряде индуистских сект вся триада верховных богов рассматривалась как ипостаси этого Ишвары). Интересно отметить, что идея самовластности неба встречается нам в Древней Руси еще и в христианский период. Киевский летописец Моисей в своей кантате 1198 г. написал: «Небеса безсловесное естьство суще и сочювьствено и самовластно» (Рыбаков Б. А. Язычество древней Руси, М., 1988, с. 470). Согласно «Вишну-пуране», Сварожич (Svarocisa) есть имя первого человека Ману во второй мировой эпохе (манвантаре). Весьма существенно, что от этого Ману, воплощающегося под разными именами в начале каждой эпохи, и происходят земные цари: «Пуруша есть владыка Вселенной, а владыка кальпы — Брахма, владыка мира, владыкой же манвантары является Ману. Этих Ману четырнадцать, и в начале каждой манвантары земные цари происходят от них» (Бируни. Избранные произведения, т. 2, Индия, Ташкент, 1963, с. 337). Поскольку в приведенном выше славянском мифе сыном Сварога является солнечный царь Дажьбог, мы можем предположить, что и связь его отца с высшей, самодержавной властью зародилась еще в эпоху индоевропейской общности. К этому же кругу представлений относится и рассмотренный в третьей главе миф о том, что именно Кузьма-Демьян ставит Вавилу на царство и, следовательно, имеет право по своему усмотрению распоряжаться царским престолом. Полагаю, нечего и говорить, что святые врачи-бессребреники никакого отношения в христианстве к верховной власти не имели и, следовательно, и эта их черта является еще одним отзвуком более ранних славянских языческих идей.

Как уже неоднократно отмечалось, Сварог в первую очередь воспринимался в облике бога-кузнеца. В этой связи несомненный интерес представляет тот факт, что имя основателя Киева и первого князя этого города, деятельность которого относится к VI в., напрямую связано с семантикой кузнечного дела. В древнерусском языке кузнечный молот назывался также и «кыем», и источник XI в., говоря про работу его обладателя, отмечает, что «хытрьць жестокое железо… кыемь и наковальньмь мячить» (Срезневский И. И. Словарь древнерусского языка, т. 2, М., 1989, стр. 292). С этим же понятием сближают имя полянского князя и специалисты-филологи: «По всей вероятности, Кый восходит к Kujь, производное от корня kov — «ковать» с основным значением «палица», «молот», «жезл»…» (Иванов В. В. Цветовая символика в географических названиях в свете данных типологии // Балто-славянские исследования. 1980, М., 1981, с.120). В большинстве славянских языков слав. kіь, ц.-слав. «кыи» имеет основное значение «палка», «дубина», однако у некоторых народов это слово превращается в обозначение основного орудия труда кузнеца: с.-х. ki «молот», н. — луж. ki «железный молот», др.-русск. «кыи» «молот» (Этимологический словарь славянских языков, вып. 13, М., 1987, с. 257). Данное наблюдение, относящееся к самому началу отечественной летописной истории, вновь указывает на связь между Сварогом и княжеской властью. Со славянским богом неба основателя будущей столицы Древней Руси связывают еще два обстоятельства. Во-первых, летопись фиксирует, что своей город на Днепре Кий основал «на горе, где ныне подъем Боричев», которая под 945 г. прямо именуется Нестором «Киевской горой». Однако в посвященной Сварогу первой книге уже показывалась связь гор с культом неба.

Во-вторых, в связи с Кием следует отметить еще одну очень интересную особенность, отмечаемую у некоторых славянских языческих правителей, — их связь с перевозкой через водную преграду. Рассказывая об основателе столицы Древней Руси, Нестор с негодованием опровергает распространенное среди его современников мнение, что он был перевозчиком: «Аще бо былъ перевозникъ Кыи, то не бы ходилъ къ Цсрюграда». Аналогичное предание о княгине Ольге автор «Повести временных лет» даже не стал включать в свою летопись, однако на ее родине во Пскове эта легенда бытовала до XX века. Согласно ей девушка, которую одни звали Ольгой, другие — Прекрасой, родилась в деревне Выбуты (Лыбуты). Была она родом из бедной крестьянской семьи, и, чтобы скопить себе на хорошее приданое, занималась она с юности перевозом через реку Великую проезжих путников и купцов с товарами. У родной деревни, где Ольга держала свой перевоз, река была особенно бурной. Бежала она там по многочисленным подводным камням, с шумом и пеной разбиваясь о них. Немалую ловкость и силу надо было иметь, чтобы плавать в тех местах. Но река не страшила Прекрасу-Ольгу, с детских лет отличавшуюся от своих подруг не только красотой, но мужеством и силой. Во время одного из таких переездов она и повстречала охотившегося в тех местах князя Игоря, сделавшего ее затем своей женой. Другой вариант этой легенды был записан Н. К. Богушевским: «Несколько ниже Выбут по р. Великой находится небольшой скалистый островок, поросший травою, носящий имя Шацкого. Остров этот разделяет реку на два протока. Один из них называется «Ольгиными Слудами» (т. е. подводными камнями), а другой «Ольгиными Воротами». В этом месте — по преданию, святая Ольга, бывшая еще крестьянкой, перевезла в челноке через реку великого князя Игоря» (Александров А. А. Во времена княгини Ольги, Псков, 2001, с. 67–68). Показательно, что с именем «праматери князей русских» это народное предание связывало не только перевоз через реку, что само по себе уже являлось символом переправы, в конечном итоге с «этого» света на «тот», но и образ ворот, еще более подчеркивающий этот момент пограничности и тесно связанный с восходящей к Сварогу символикой похоронной обрядности. В записанном П. И. Якушкиным псковском рассказе Ольга вообще выступает как губительница своих женихов: «Да и много она князей перевела: которого загубит, которого посадит в такое место… говорят тебе: горазд хитра была» (там же, с. 50).

Хитрость Ольги в этом контексте следует понимать не только в обычном житейском смысле, но и в смысле колдовства, связи с потусторонним миром. Данные легенды о юности Ольги, бытовавшие в устной традиции, были записаны в XIX в., в силу чего мы не можем однозначно доказать их возникновение именно в эпоху Древней Руси. Однако и «Повесть временных лет», древнейшая русская летопись, при рассказе о мести княгини древлянам за убитого ими мужа фиксирует не только знание, но и использование Ольгой мифологемы перевоза умерших на тот свет в ладье. Когда после казни Игоря послы восставшего племени прибыли в Киев свататься к его вдове, Ольга притворно согласилась выйти замуж за древлянского князя Мала, но подучила посланцев требовать от киевлян нести их на встречу с княгиней в ладье. На следующее утро лучшие древлянские мужи поступили именно так, как сказала им Ольга. Однако за ночь по приказу княгини перед ее теремом была вырыта глубокая яма, в которую и были сброшены сидевшие в ладье послы, закопанные вслед за тем заживо. Второе посольство Ольгой было сожжено в бане, а третьим этапом ее мести стало массовое убийство напившихся на поминальном пиру пяти тысяч древлян. В контексте исследуемого мифологического представления весьма показательно, что в первую очередь Ольга имитирует похороны в ладье, что свидетельствует о хорошем знании княгиней именно этого похоронного ритуала.

У западных славян переправа через воду связана с избранием князем сына Пяста, причем это представляется в виде счастливой случайности. Во время народных волнений в Крушвице кто-то предложил избрать новым правителем того, «кто первый переправится из-за озера (Гопла), кроме женщины». Предложение народу понравилось, и на следующий день все стали с нетерпением ждать. По рассказу Бельского, «Пяст имел пчельник за озером. Находясь в то время в пчельнике, он собрал кадку меду, которую положил на воз, и рано утром переезжал на пароме на другой берег, где стояло множество народа, ожидая, кого Бог даст им князем» (Бандтке Г. С. История государства польского, т. 1, СПб., 1830, с. 53). Любопытно также отметить, что и само имя польского князя семантически тождественно имени основателя Киева. Первым внимание на подобное совпадение обратил О. Н. Трубачев: «…Лексико-семантическая и ономастическая параллель древнерусского имени Кий и польского Piast, оба — «дубина», «колотушка», «пест»…» (Трубачев О. Н. Этногенез и культура древнейших славян, М., 2002, с. 148).

Все три подобные легенды по отдельности вполне могли бы быть случайными совпадениями, но взятые вместе указывают на существование у славян архаического образа князя-перевозчика. Понятно, что, когда эти предания записывались, их изначальный смысл был давно забыт и перевозка или переправа осуществлялась уже через обычную реку, однако, будучи рассмотрены вместе с представлениями об огненной реке, они позволяют высказать предположение о том, что первоначально князья обеспечивали благополучную переправу душ своих соплеменников в загробный мир, оберегая их от подстерегающих опасностей. В этой связи стоит вспомнить и мнение А. Котляревского, который первым связал др.-русск. «навь» — «мертвец» и древнегреческое «навис» — «корабль». Мысль эта вызвала в свое время критику, однако уже в наше время в ее поддержку высказался О. Н. Трубачев, дальше развивший эту аргументацию: «Думается, что и.-е. nau-s было первоначально обозначением не всякого корабля или лодки, оно было более высоким словом, чем и.-е. plouiom «судно» (греч. ??????, гл. обр. — «грузовое, транспортное, торговое судно»). Более высокая стилистическая функция nau-s «корабль» находит подтверждение в однокореннных обозначениях храма — греч. ???? и в связях с христианской церковной архитектурой и ее терминологией, ср. слова «неф» (< франц. nef (стар.) «корабль», nef d’eglise «церковный неф», лат. navis «корабль»), корабль применительно к части храма. Если храм — это в каком-то смысле «дом мертвых», то nau-s, возможно, прежде всего — корабль мертвых…» (Трубачев О. Н. Этногенез и культура древнейших славян, М., 2002, с. 191).

О наличии у славянских правителей как светской, так и духовной власти свидетельствуют данные языка: польск. ksiaze — «князь» и ksiadz — «священник», «ксендз», первоначально «жрец»; чеш. knez — и «князь», и «жрец»; луж. knez — «поп». В уже упоминавшейся Черной Могиле на Руси подобный двуединый характер власти прослеживается археологически: «Здесь мы видим и два турьих рога, обязательные атрибуты славянских божеств, два жертвенных ножа и, наконец, бронзового идола. Современники покойных дали нам понять, что под насыпью Черной Могилы лежат люди, облеченные правами не только военачальников, но и жрецов, люди, которым могут понадобиться на том свете и ножи для заклания жертв, и священные ритоны для провозглашения благоденствия соплеменникам» (Рыбаков Б. А. Язычество древней Руси, М., 1988, с. 313–314). Стоит также вспомнить и таких древнерусских князей, как Вещий Олег и Волх Всеславьевич Полоцкий, явно обладавших в глазах современников сверхъестественным могуществом.

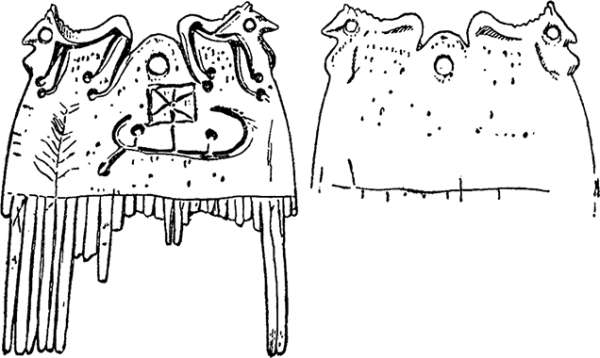

Поскольку быстрое и безопасное перемещение души умершего в рай в результате трупосожжения связывалось со Сварогом, то и восстанавливаемая для славянских князей функция перевозчика душ через огненную реку также перекликается с образом этого бога неба. Наглядной иллюстрацией этого или генетически родственного ему мифологического представления является изображение на псковском гребне IX–XI вв. (рис. 18). Слева на нем мы видим дерево, справа — ладью с рулем и парусом, в которой сидят два человека, а верх гребня венчают изображения двух существ, которые Н. Н. Чернягин интерпретирует как головы двух коней, а В. В. Седов — как головы птиц. Исходя из всей структуры данной композиции, можно предположить, что эти две головы, кому бы они ни принадлежали, символизируют собой верхний, небесный ярус мироздания. Птицы естественным образом олицетворяют собой воздушный простор, но даже если эти головы принадлежат коням, то стоит вспомнить как о солнечной символике этих животных, речь о которой пойдет в главе о домостроительстве, так и о народной традиции украшать крышу жилища двумя коньками, которые в контексте здания соотносятся с верхним уровнем. Что касается дерева, то можно предположить, что перед нами изображение не обычного, а мирового дерева, связывающего воедино все три яруса мироздания. Это мировое дерево находится в центральной, самой священной точке мира, недоступной для обычных людей, и в этом смысле является указанием на то, что вся изображенная на гребне картина относится не к земному, а к потустороннему миру. Ладья указывает на разделяющую два этих мира водную преграду. Если это так, то тогда она представляет не обычное судно, а корабль для перевозки душ мертвых. В пользу этого предположения свидетельствует то, что в ладье изображено два человека, один из которых сидит у руля, а второй, очевидно, является умершим, которого перевозят через реку. Подобная интерпретация изображения на гребне объясняет его единичность, поскольку подобного рода рисунки в Восточной Европе той эпохи неизвестны. Исходя из такого понимания композиции в целом, можно предположить, что и сам гребень принадлежал человеку, который так или иначе был связан с функцией перевозчика душ соплеменников на тот свет. Поскольку подобных лиц в славянском обществе было крайне мало, этим и объясняется уникальность данного рисунка, не имеющего себе аналогов. Не стоит забывать, что и сам гребень был найден на родине княгини Ольги — одного из двух персонажей древнерусской истории, которых народные предания называют перевозчиками.

Рис. 18. Псковский гребень, IX–XI вв. // Советская археология, 1948, X

В «сниженном» варианте этот мифологический сюжет встречается в русских преданиях о различных легендарных разбойниках, в первую очередь о Степане Разине. Наделявшие его различными сверхъестественными способностями легенды так описывают этот эпизод: «Стенька Разин и воитель был великий, а еретик — так, пожалуй, и больше, чем воитель! (…) Бывало, его засадят в острог. Хорошо. Приводят Стеньку в острог. «Здоров, братцы!» — крикнет он колодникам. «Здравствуй, батюшко наш Степан Тимофеевич!» А его уж все знали! «Что здесь засиделись? На волю пора выбираться…» — «Да как выберешься? — говорят колодники. — Сами собой не выберемся, разве твоими мудростями!» — «А моими мудростями, так, пожалуй, и моими!» Полежит там маленько, отдохнет, встанет. «Дай, — скажет, — уголь!» Возьмет этот уголь, напишет тем углем на стене лодку, насажает в ту лодку колодников, плеснет водой: река разольется от острога до самой Волги; Стенька с молодцами грянут песни — да на Волгу! Ну и поминай как звали!» (Библиотека русского фольклора. Народная проза, М., 1992, с. 121–122). Как видим, главным действующим лицом здесь оказывается не князь, а наделенный колдовскими способностями казачий атаман, и перевозит он в лодке не души умерших соплеменников на тот свет, а вызволяет из тюрьмы своих товарищей. Однако сюжетная схема, средство перемещения людей из одного состояния в другое с решающей ролью перевозчика осталась в полной неприкосновенности. Еще в более позднюю эпоху «кораблями» назывались на их языке общины скопцов. Каждым таким кораблем управлял «кормщик», власть которого в отношении подчиненных была безгранична. По своему предназначению община-«корабль» была призвана спасти души объединенных ею людей и в конечном итоге обеспечить им доступ в рай, на символическом уровне воспроизводя ту мифологему, которая в языческую эпоху воспринималась буквально. Сама секта скопцов возникла в XVIII в. и, как и всякое народное сектантство, в той или иной степени несла на себе отпечаток дохристианских верований. Мы, естественно, не можем утверждать существование прямой преемственности между структурой данной секты и племенной организацией славянских языческих племен с сакральной ролью князя-перевозчика, однако связанные со Степаном Разиным и скопцами факты свидетельствуют о том, что данная мифологема веками хранилась в народном сознании и всплыла на поверхность в символическом виде в изменившихся условиях спустя целых восемь столетий после христианизации.

У других индоевропейских народов с этим следует сравнить индийский образ бога огня Агни, который сам о себе говорит: «Меня боги определили перевозчиком жертв» (РВ Х, 52, 4), причем под жертвой мог пониматься и сожженный покойник. Представления о перевозке душ умерших через реку восходят еще к эпохе общности народов данной языковой семьи: «Пастбище мертвых», куда направляются души умерших, отделяется от «мира живых» водой, через которую нужно переправиться, чтобы попасть в потусторонний мир. Переправляет души мертвых в потусторонний мир «старый человек», «старик» (и.-е. k’er(onth), ср. греч. Х????, др.-исл. karl). (…) Древнее представление, по которому на тот свет отправляются на корабле, отражено в брахманической формуле: «Жертвоприношение богу Агни (Агнихотра) — это корабль, который ведет к небу» (Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В. Индоевропейский язык и индоевропейцы, т. 2, Тбилиси, 1984, с. 825). Судя по всему, представление о переправе умершего через реку на корабле предшествовало введению обряда трупосожжения, которое, в ряде индийских текстов, характеризуется с использованием символики предшествующих мифологических представлений. В Индии же мы находим еще одну интересную параллель, перекликающуюся с рассмотренной выше русской сектой «скопцов», но на гораздо более высоком уровне. Речь идет о джайнизме — еще об одном крупном религиозном учении, стоящем, наряду с буддизмом, в оппозиции к индуизму. Великие учителя джайанизма, играющие в нем такую же роль, как Будда в буддизме, именуются тиртханкарами. Обычно этот джайанистский термин переводится на другие языки как «спаситель», однако буквально он означает «перевозчик», «нашедший переправу (через океан бытия)» (Норман Браун У. Индийская мифология // Мифология древнего мира, М., 1977, с. 326, прим. Я. В. Василькова). Как видим, традиция воспринимать религиозного главу в качестве «перевозчика» имеет весьма древнюю традицию.

Самым известным перевозчиком в мифологии был древнегреческий Харон, однако данная мифологема была широко распространена по всему Старому Свету и свойственна многим народам, не относящимся к индоевропейской языковой семье. Стоит отметить такую интересную деталь, что, согласно Вергилию, лодка Харона, как и ладья на псковском гребне, оснащена парусом:

Воды подземных рек стережет перевозчик ужасный —

Мрачный и грязный Харон. (…)

Гонит он лодку шестом и правит сам парусами,

Мертвых на утлом челне через темный поток перевозит.

(Вергилий. Собрание сочинений, СПб., 1994, с. 226)

Однако этот бог переправляет через реку подземного мира не всех умерших, а лишь должным образом погребенных, как об этом говорит Сивилла: «Лодочник этот — Харон; перевозит он лишь погребенных» (там же, с. 227).

Таким образом, роль совершения должного похоронного ритуала с телом умершего чрезвычайно возрастала, поскольку от соблюдения или несоблюдения его напрямую зависела посмертная судьба души. На территории нашей страны в качестве примера существования подобного рода представлений можно привести Олений остров на Онежском озере. Хоть часть могил была разрушена до начала раскопок, археологам удалось обнаружить 174 захоронения, датируемых VI тыс. до н. э. и относящихся к эпохе мезолита. Заметных следов обитания людей каменного века на этом острове не выявлено, из чего можно заключить, что соплеменники специально перевозили своих умерших на этот «остров мертвых».

Еще одну связь между носителем верховной власти в человеческом обществе и богом неба, имевшим, как было показано выше, непосредственное отношение к обработке земли, мы имеем на примере ставшего основателем чешской княжеской династии пахаря Пржемысла. В былине о Вавиле ее главный герой точно так же пашет землю, а затем с помощью Кузьмы-Демьяна становится царем. Следующую связь между богом неба и княжеской властью мы можем увидеть на примере одного атрибута последней. Очевидно, именно со Сварогом как богом неба был связан такой атрибут верховной власти, как шапка, которая в русской традиции играла ту же самую роль, что корона в средневековой Европе. Семантика подобного образа прослеживается достаточно легко. Уже в эпоху индоевропейской общности, как показывают нам данные лингвистики, голова ассоциировалась с небом: др.-англ. heafod «голова», но др.-англ. heofon «небо», и.-е. ker/kel «голова», но лат. caelum «небо», и.-е. uer «верх», «голова», но греч. ??????? «небо». Естественно, в первую очередь это относилось к богам, особенно к тем из них, чей облик перекликался с обликом Первобога, вмещавшего в себя всю Вселенную. Повествуя о сотворении мира путем расчленения Пуруши, «Ригведа» (Х, 90, 14), в частности, отмечает:

Из пупа возникло воздушное пространство,

Из головы развилось небо,

Из ног — земля, стороны света — из уха.

Так они устроили миры.

Данная характеристика оказалась чрезвычайно устойчивой в индийской традиции и в «Упанишадах» бог Праджапати характеризуется таким образом: «Небо — его голова, пуп — воздушное пространство, земля — ноги, солнце — глаз…» (Упанишады, М., 1967, с. 144). В сказании о рождении Сканды Индра обращается к богу Брахме со следующей речью: «О великий! Ты вечен, и не гнетет тебя бремя рождений. Ясное небо — твое чело, а луна и солнце — твои очи, власа твои — ползучие змеи, страны света — твои уши, океан — пуп на твоем бессмертном теле, а сама земля — воистину твои ноги» (Темкин Э. Н., Эрман В. Г. Мифы древней Индии, М., 1982, с. 174). В Греции орфики подобным образом воспринимали и Зевса:

В образе зримы его голова и лик велелепный

Неба, блестящего ярко, окрест же — власы золотые

Звезд в мерцающем свете, дивной красы, воспарили.

(Фрагменты ранних греческих философов, ч. 1, М., 1989, с. 55)

Отсюда оставалось сделать всего один шаг до отождествления с небом и носимого на голове убора. Это было тем более легко, что и чисто визуально небо представлялось как покрывающая землю шапка, а ночью составлявшие зодиак звезды охватывали нашу планету, как околышек этой шапки. Как показывает «Ригведа» (і, 173, 6), шаг этот был сделан еще в глубокой древности. Бога-громовержца ведийский гимн описывает следующим образом:

Поскольку он так превосходит величиной (других) мужей,

Два мира ему подходят как пояс.

Землею Индра прикрыл себя как оградой

Самосущий, он несет небо, словно корону.

Отметим, что Б. Л. Огибенин перевел интересующий нас термин не как «корона», а как «шапка волос» (Огибенин Б. Л. Структура мифологических текстов «Ригведы», М., 1968, с. 45).

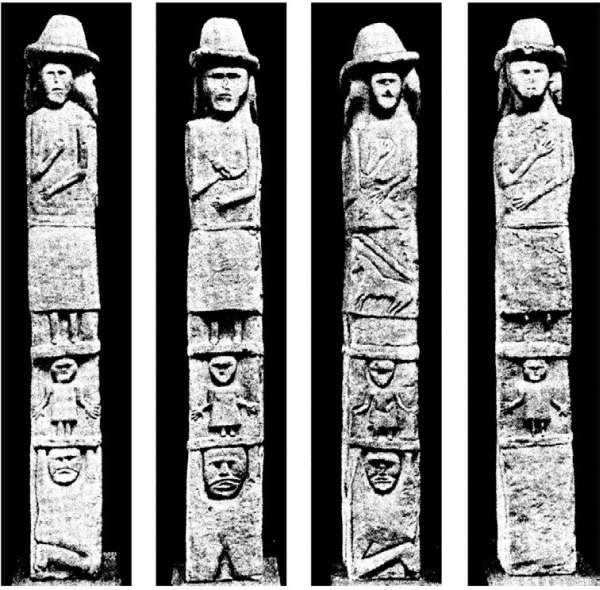

Рис. 19. Збручский идол, IX в. // Рыбаков Б. А. Язычество древней Руси. М., 1988

Рис. 20. Идол из Новгородской области // Рыбаков Б. А. Язычество древней Руси. М., 1988

Рис. 21. Идол из Себежа // Рыбаков Б. А. Язычество древней Руси. М., 1988

Рис. 22. Идол из кургана у с. Сарагожское // Седов В. В. Восточные славяне в VI–XIII вв. М., 1982

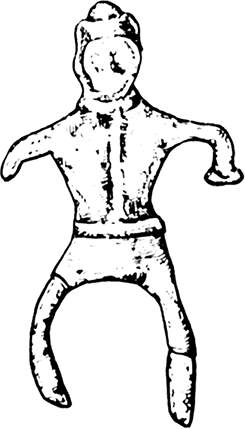

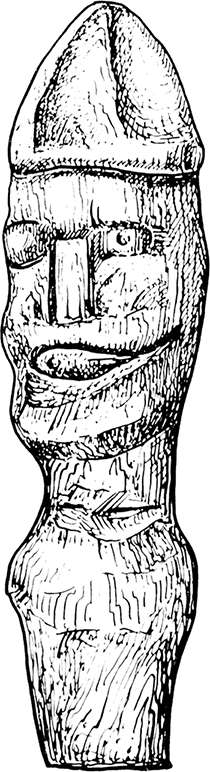

Рис. 23. Деревянная фигура домового (?) из Новгорода // Седов В. В. Восточные славяне в VI–XIII вв. М., 1982

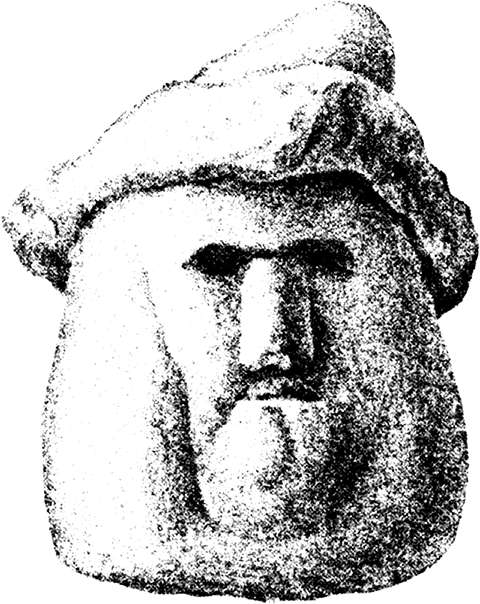

Обращаясь к отечественной традиции, мы видим, как загадка однозначно связывает звездное небо с шапкой: «Синяя шапка вся в заплатках» (Загадки, Л., 1968, с. 18). Данный головной убор фигурирует как непременный атрибут большинства языческих божеств. Весьма показателен в этом отношении Збручский идол, изображающий одновременно три сферы вселенной — небо с населяющими его божествами, землю с людьми и подземный мир, составляющие в совокупности одно общее тело Первобога. Все четыре небесных божества увенчаны единой шапкой, которая в данном контексте однозначно символизирует собой самый верх небесного свода (рис. 19). Композиция Збручского идола показывает, что развитие ассоциативного мышления у восточных славян в этом вопросе шло по тому же пути, что и у индийских ариев, и шапка у тех и у других соотносилась с небом. Аналогичным образом в шапках изображены русские каменные идолы из Новгородской области (рис. 20) и Себежа (рис. 21). Известен также небольшой славянский бронзовый идол в шапке, найденный в кургане у с. Сарагожское в Весьегонском районе (рис. 22), и облаченная в шапку деревянная фигурка из Новгорода, изображающая, предположительно, домового (рис. 23). Однако необходимо отметить, что шапки встречаются не у всех найденных на территории Древней Руси идолов. Из известных на сегодняшний день изображений божеств с непокрытой головой скульпторами были созданы идолы из Зубова, Гробовцов, Слонима, Пскова и Акулина. Следовательно, мы можем предположить, что и в сфере религиозных представлений этот головной убор был знаком отличия богов, занимавших более высокий ранг. Зима, с которой ассоциировался Кузьма-Демьян и Мороз, описывалась так: «У зимы изо льда корона, из инея — перстенек, снегом низан поясок» (Народный месяцеслов. Сост. Г. Д. Рыженков, М., 1989, с. 10). Шапка очень рано стала фигурировать как непременный атрибут одежды русской знати. Побывавший в составе посольства у волжских булгар в 922 г. арабский путешественник Ахмед ибн Фадлан оставил нам чрезвычайно интересное описание похорон знатного руса, которое он видел своими глазами. Перед тем как сжечь покойника, соплеменники одели его тело в богатую парчовую одежду с золотыми пуговицами и «надели ему на голову соболью шапку из парчи» (Ковалевский А. П. Книга Ахмеда ибн Фадлана о его путешествии на Волгу в 921–922 гг., Харьков, 1956, с. 144). Стоит отметить, что Сварог, как мы увидим ниже, был неразрывно связан с ритуалом трупосожжения, в связи с чем появление шапки как части одежды знатного покойника вряд ли было случайным. Шапка или ее изображение использовались в погребальном ритуале древних европейцев задолго до того, как любознательный арабский путешественник сделал свои наблюдения: уже в VI–V вв. до н. э. в низовьях Вислы прах покойного вкладывался в специальные погребальные урны, изображавшие фигуру человека в шапке. Возвращаясь вновь к эпохе Древней Руси, отметим, что подобную шапку как, очевидно, дорогостоящий предмет экспорта в другие страны фиксируют и исландские саги: «Гуннар подарил конунгу (правителю Дании Харальду Синезубому, правившему с ок. 940 до ок. 985 г. — М.С.) хороший боевой корабль и много другого добра, а конунг подарил ему одежду со своего плеча, расшитые золотом рукавицы, повязку на лоб с золотой тесьмой и русскую шапку» (Исландские саги, М., 1956, с. 493). Как видим, шапка из далекой Руси достаточно высоко ценилась в Дании и вместе с одеждой с плеча конунга по стоимости примерно равнялась целому боевому кораблю викингов. То, что в ответном даре конунга шапка наряду с расшитыми золотом рукавицами и повязкой на лоб упоминается отдельно от всего остального, показывает, что даже в инокультурной среде княжеская шапка выделяется из состава прочей одежды. Понятно, что это было связано не с материальной ценностью этого головного убора (в тексте даже не говорится о том, что она была расшита золотом), а с его символическим, если не сказать религиозным, значением. Радзивиловская (Кенигсбергская) летопись постоянно изображает всех русских князей в шапках с околышем из меха, вероятно символизировавшим круг зодиакальных звезд, соотносимых со Сварогом. Данный убор явно подчеркивал их княжескую власть, поскольку окружающие их подданные стоят либо с непокрытыми головами, либо если это дружинники, то в шлемах. По этому поводу еще А. В. Арциховский отмечал: «В Кенигсбергской летописи шапка эта имеет исключительное значение. Ею увенчаны почти все князья… Никто, кроме князей, ее не носит» (Арциховский А. В. Древнерусские миниатюры как исторический источник, М., 1944, с. 28). Важнейшей княжеской регалией считает ее и В. В. Седов. При этом автор миниатюр увенчивал этой шапкой русских князей лишь тогда, когда они занимали какой-нибудь стол, а не просто в силу их принадлежности к правящему роду. Так, например, когда суздальские послы приглашают в Чернигове Ярополка Ростиславича в князья, сам молодой Ярополк в коротком плаще без шапки стоит рядом с креслом, на котором сидит Святослав Всеволодович в княжеской шапке. Однако шапка уже находится в руках у переднего посла и явно символизирует собой княжескую власть (рис. 24). Значимость этой регалии такова, что в летописных миниатюрах даже в бою голова князя постоянно увенчивается не шлемом, а шапкой, резко контрастирующей как с доспехами самих князей, так и с шлемами русских и вражеских воинов. Понятно, что в действительности князья, как и все воины, носили шлемы, однако автору рисунков необходимо было таким образом выделить князя из всех участвовавших в сражении лиц. С другой стороны, когда князь попадал в плен, миниатюра летописи изображает эту шапку лежащей на земле, наподобие поверженного знамени.

Рис. 24. Приглашение на княжение Ярополка Ростиславича. Миниатюра Радзивиловской летописи // Радзивиловская летопись. СПб., 1902

Рис. 25. Пленение Мстислава Романовича. Миниатюра Радзивиловской летописи // Радзивиловская летопись. СПб., 1902

Таковы сцены пленения Мстислава Романовича (рис. 25) и Игоря Святославовича, знаменитого героя «Слова о полку Игореве» (рис. 26). Последняя иллюстрация примечательна тем, что одна шапка находится на голове Игоря, а другая лежит на земле как безусловный символ поражения.

Рис. 26. Пленение Игоря Святославича. Миниатюра Радзивиловской летописи // Радзивиловская летопись. СПб., 1902

Рис. 27. Ярослав Владимирович в храме. Миниатюра Радзивиловской летописи // Радзивиловская летопись, СПб., 1902

Рис. 28. Благословения Ярослава Владимировича. Миниатюра Радзивиловской летописи // Радзивиловская летопись, СПб., 1902

Рис. 29. Андрей Боголюбский перед Владимирской иконой. Миниатюра Радзивиловской летописи // Радзивиловская летопись, СПб., 1902

Еще более примечательно то, что вопреки всем христианским правилам Радзивиловская летопись десятки раз изображает князей в шапках в церквях, где мужчинам обязательно полагалось стоять с непокрытой головой.

Ярослав Владимирович не снял шапки ни в православном храме (рис. 27), ни даже в сцене его благословения духовным лицом (рис. 28). Андрей Юрьевич изображается стоящим в шапке даже перед чудотворной Владимирской иконой (рис. 29). Нарушение общепринятых церковных правил в этих случаях было тем более значимо, что если не непосредственные авторы летописных миниатюр, то, во всяком случае, их заказчики сами были лицами духовного звания.

Тем не менее сила общественного сознания той эпохи была так велика, что заставила монахов в этом случае пойти на явное отступление от изложенных еще в Библии норм поведения. Даже в их сознании значимость шапки как символа власти оказалась важнее безусловного требования, опирающегося на авторитет Павла, находиться в церкви с непокрытой головой, тем более перед чудотворной иконой или во время благословения. Все это заставляет нас вспомнить, что впервые данная шапка встречается на Збручском идоле и в силу этого сама ее символика оказывается неразрывно связана с языческими воззрениями о сущности верховной власти. И эта, восходящая к символике неба, сакральная сущность, олицетворяемая княжеской шапкой, оказывается гораздо сильнее общепринятых христианских правил поведения в глазах не просто основной части «двоеверно живущих» людей русского Средневековья, но и, что особенно показательно, монахов — авторов летописных сводов. Сила этой традиции была настолько велика, что и в более поздние времена правители Московской Руси венчались на царство не короной, как это делали западноевропейские суверены, а особой шапкой Мономаха, для которой была придумана своя легенда, возводящая ее появление в нашей стране все к тому же Владимиру Мономаху, вокняженье которого в Киеве и послужило поводом автору Ипатьевской летописи изложить миф о Свароге и Дажьбоге. Значение шапки как указывающего на положение человека в обществе предмета оставило свой след и в народной культуре, отразившись в поговорках типа «По Сеньке и шапка» или «Каков Пахом, такова и шапка на нем». Прилюдно снять с кого-то шапку, на сходке или на торгу, значило еще в XIX в. опозорить человека, публично объявить его мошенником и татем. Отсюда идет пословица-примета «На воре шапка горит»; как отмечал В. И. Даль, пугаясь этого зловещего крика, вор сам схватывал ее с головы, тем самым выдавая себя. И в более позднюю пору шапка как символ рода играла весьма важную роль в традиционной обрядности, в частности брачной. «Покрывание невесты шапкой жениха, по словам В. Охримовича, служило символом супружеского единства. Предположение В. Охримовича весьма вероятно. Здесь вспомним о старинном обычае класть шапку на брачную постель. В Черниговской губ. сваха надевала молодой шапку молодого, в которой она спала. Надевание невестой головного убора жениха являлось как бы символом перехода ее в род мужа» (Маслова Г. С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах XIX — начала XX в., М., 1984, c. 62). Похожие обычаи имелись и в других местах. В Белоруссии еще в первой половине XIX в. во время свадьбы маршалок набрасывал на причитавшую невесту шубу и шапку молодого. Выступала шапка и в качестве оберега. Так, в некоторых местах жених на протяжении всей свадьбы должен был обязательно стоять с покрытой головой, даже в церкви. Он надевал меховую шапку, несмотря на летнюю пору, и ни на одну минуту ее не снимал. Делалось это, как писал один из авторов, из опасения порчи со стороны лихого человека. Как знак собственности использовали шапку и пчеловоды: «В Чистополе человек, которому посчастливилось найти борть, закапывает неподалеку от нее свой топор или шапку, сообщает об этом всей общине и ставит ей могарыч» (Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография, М., 1991, с. 108).

Рис. 30. Святослав Игоревич беседует с матерью. Миниатюра Радзивиловской летописи // Радзивиловская летопись. СПб., 1902

Рис. 31. Всеслав Полоцкий переезжает реку. Миниатюра Радзивиловской летописи // Радзивиловская летопись. СПб., 1902

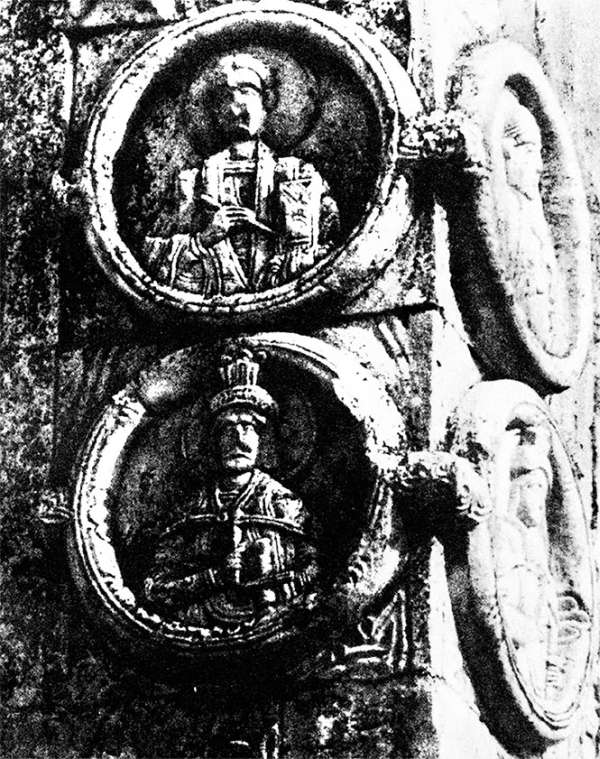

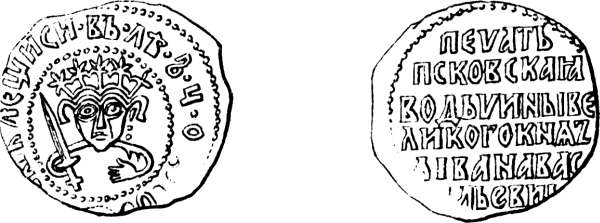

Обычно летопись одинаково изображает шапки различных князей, однако у нескольких персонажей вид этого головного убора резко отличается от шапок других князей. В первый раз необычный убор, внешне похожий на чалму, встречается при изображении князя Святослава Игоревича (рис. 30), второй раз — когда летопись описывает переправу на лодке через реку князя Всеслава Полоцкого (рис. 31). Оба эти персонажа русской истории были тесно связаны с языческой традицией. Великий воитель киевский князь Святослав был ярым защитником религии предков, наотрез отказавшись, несмотря на уговоры своей матери, великой княгини Ольги, принять христианство. Полоцкий князь, по свидетельству летописи, был уже в христианские времена рожден от волхования и, по свидетельствам всех источников той эпохи, обладал сверхъестественными способностями, прославившись в былинах как чародей-оборотень Волх Всеславьевич. Больше в летописи эта «чалма» ни у кого не встречается, однако в Георгиевском соборе города Юрьева-Польского в подобном головном уборе изображены святые Борис и Глеб: «Фасадные рельефы Бориса и Глеба очень своеобразны. На князьях надеты не княжие шапки с меховой оторочкой, а тюрбаны, от которых вверх отходит похожий на корону пятигранный щиток или пучок пластинок (?). Можно было бы даже усомниться в том, действительно ли здесь изображены Борис и Глеб, настолько подобный головной убор для них необычен. Скорее такой убор понятен на Козьме и Дамиане, которые считались «аравитскими безмездниками» и иногда изображались в чалмах» (Вагнер Г. К. Скульптура Владимиро-Суздальской Руси, М., 1964, с. 40). Стоит отметить, что обе пары христианских святых изображены вместе на этом соборе (рис. 32, 33). Поскольку как Борис и Глеб, так и Кузьма и Демьян в христианскую эпоху замещали языческий образ Сварога, мы можем предположить, что эта особенная «чалма» также восходит к специфическим чертам бога неба. Похожий необычный головной убор мы видим и на псковской печати 1468/69 гг. на голове местночтимого в этом городе князя Довмонта (рис. 34). Мы пока не можем однозначно сказать, что именно он изображал — ветви мирового дерева или звезды ночного неба, однако общий смысл вкладываемой в нее идеи нам в общих чертах понятен. Судя по всему, он тождественен тому, который автор «Повести о новгородском белом клобуке» приписывал этому специфичному головному убору новгородских архиепископов: «И насколько этот венец достойней того (просто царского венца. — М.С.), потому что он одновременно есть и архангельской степени царский венец и духовной» (Памятники литературы древней Руси. Середина XVI века, М., 1985, с. 225). Таким образом, эта необычная чалма символизировала собой единство духовной и светской власти у ее обладателя, что полностью находится в русле древнейшей славянской и индоевропейской традиции, когда царь был одновременно не только политическим, но и религиозным главой своих подданных. Понятно, что такая всеохватывающая власть могла вести свое начало только от верховного божества, каким и был Сварог.

Рис. 32. Святые Глеб и Демьян на южном фасаде Георгиевского собора в Юрьеве-Польском, XIII в. // Вагнер Г. К. Скульптура Владимиро-Суздальской Руси. М., 1964

Рис. 33. Святые Борис и Козьма на западном фасаде Георгиевского собора в Юрьеве-Польском, XIII в. // Вагнер Г. К. Скульптура Владимиро-Суздальской Руси. М., 1964

Рис. 34. Псковская печать с изображением князя Довмонта, 1468/69 г. // Археологи рассказывают о древнем Пскове. Псков, 1991

Связь этот бога с понятием верховной власти подчеркивалась и с помощью календаря. День Кузьмы-Демьяна на Руси праздновался 1 ноября по старому стилю. Однако именно к началу этого месяца приурочивалось одно из двух важнейших государственных мероприятий Древней Руси языческой эпохи, описанное византийским императором Константином Багрянородным: «Зимний же и суровый образ жизни тех самых росов таков. Когда наступит ноябрь месяц, тотчас их архонты (верховные правители, великие князья нашей летописи. — М.С.) выходят со всеми росами из Киава (Киева. — М.С.) и отправляются в полюдия, что именуется «кружением», а именно — в Славинии вервианов (древлян. — М.С.), другувитов (дреговичей. — М.С.), кривичей, севериев (северян. — М.С.) и прочих славян, которые являются пактиотами (данниками. — М.С.) росов. Кормясь там в течение всей зимы, они снова, начиная с апреля, когда растает лед на реке Днепр, возвращаются в Киав. Потом так же, как было рассказано, взяв свои моноксилы (суда-однодревки. — М.С.), они оснащают (их) и отправляются в Романию (Византию. — М.С.)» (Константин Багрянородный. Об управлении империей, М., 1989, с. 51). Полюдье, во время которого киевский великий князь собирал с подвластных племен дань и вершил у них суд, в условиях только что созданного Древнерусского государства было важнейшей формой поддержания государственной власти. Процедура эта имела еще и важный ритуальный характер, который был рассмотрен в исследовании о Дажьбоге (Серяков М. Л. Дажьбог — прародитель славян, М., 2012). Совпадение начала регулярного ежегодного объезда подвластных племен с днем празднования «божьего коваля» Кузьмы-Демьяна, заменившего собой языческого бога-кузнеца Сварога, могло бы показаться случайным, если бы не индоевропейские параллели. Согласно иранскому календарю, шестой месяц, приходившийся на ноябрь, носил название Xsa?rahya varyahya — «прочной, или лучшей, власти» и находился под покровительством духа металла Варьйа Хшатры (Лившиц В. А. Зороастрийский календарь // Бикерман Э. Хронология древнего мира, М., 1975, с. 321). В Индии связь между властью и обработкой металлов пропадает, но соотнесение ее с ноябрем вновь фиксируется в «Вишну-дхарме». Согласно этому сочинению, богом солнца в месяце карттике (последняя половина октября — первая половина ноября) является Дхатри, чье имя означает «оказывающий людям добро и управляющий ими» (Бируни. Избранные произведения, т. 2, Индия, Ташкент, 1963, с. 210). Как видим, в Индии, Иране и на Руси принцип верховной власти составители календарей устойчиво соотносили с месяцем ноябрям, а в последних двух странах связывали его еще и с кузнечным делом. С другой стороны, есть единичные случаи, когда самих Кузьму-Демьяна народ считал князьями: «Вони звалися безсребреники Кузьма-Демьян. Святкують іх тому, що з іх були російські князі: іх були 5 брати — Бурис i ігол, Роман, Кузма, Демьян»; «Кузьма-Демьян щитаються святими угодниками, були сини якогось князя, а князі у моду ішли тоді, бо були цареви помошники» (Петров В. Кузьма-Демьян в украінськом фольклорі // Етнографічний вісник, кн. 9, 1930, с. 238). В белорусском предании, где князь Радар заменил в роли змееборца Сварога, прямо говорится, что в князья его выбрали из кузнецов: «Жыу калісь у нашай зямлі князь, Радар, які сьпярша кавалем быу, а пасьля-ж яго выбралі у князі» (Векавечная мяжа // Крывіч, 1923, № 3, с. 3).

Весьма интересные аналогии дает нам и кельтский календарь.

Весь год делился кельтами на две части, соотносимые с днем и ночью, начало которых знаменовали два главных праздника — Самайн (1 ноября) и Бельтан (1 мая). Предшествующие этим двум дням ночи считались кельтами временем, когда различные магические силы наиболее активны, когда открывалась дверь между земным и потусторонним миром и происходила встреча людей как с душами умерших (в Уэльсе в эту ночь специально оставляли пищу для покойных родственников), так и с другими сверхъестественными персонажами. Как отмечает Н. С. Широкова, все значительные и эпические события в кельтских преданиях происходят как раз во время дня начала зимы: «Это случалось в ночь Самайна (с 31 октября на 1 ноября), так как эта ночь, находясь на стыке старого и нового года кельтов, выполняла посредническую функцию между человеческим миром и божественным космосом» (Широкова Н. С. Культура кельтов и нордическая традиция античности, СПб., 2000, с. 189). Весьма многое и здесь перекликается с тем, что славяне связывали со Сварогом: и «ночное» время года, и связь с умершими предками. Кельтский материал дает нам подсказку и причины отмеченной выше соотнесенности ноября с принципом верховной власти у трех других индоевропейских народов: высшая власть по определению имеет небесное, божественное происхождение и лишь благодаря этому может осуществлять свои функции, а наиболее тесный контакт с иным миром возможен именно в ночь на 1 ноября. Календарь друидов содержит в себе намек и для понимания еще одной особенности, связанной с Кузьмой-Демьяном. Как уже отмечалось, в некоторых случаях божий коваль Кузьма-Демьян заменялся первыми русскими святыми Борисом и Глебом, причем обе пары иной раз изображались и в одинаковых «чалмах». День Бориса и Глеба празднуется 2 мая, причем этот христианский праздник, как показал Б. А. Рыбаков на основе расшифровки календаря на сосуде IV века, заменил собой какой-то языческий праздник: «Начало календарного счета на нижнем поясе ромашковского кувшина — 2 мая — точно совпадает с русским церковным праздником Бориса и Глеба («Борис-день»). Обстоятельства установления этого памятного дня и некоторые детали борисоглебовской иконографии позволяют думать, что и в данном случае перед нами не простое совпадение чисел, а такая же замена языческого христианским.

День 2 мая не связан с днем смерти ни одного из братьев; он установлен в столетнюю годовщину их смерти… День перенесения мощей — 2 мая, ставший первым собственно русским церковным праздником, не мог быть случайным, так как вся церемония его установления была обдуманным актом нескольких соперничающих князей (Владимир Мономах, Олег и Давыд Святославичи). В дальнейшем с именами Бориса и Глеба соединилось много поговорок, связывающих этот день с разными аграрными приметами. (…)

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

СКАЗАНИЕ ПРО ЦАРЯ СВАРОГА

СКАЗАНИЕ ПРО ЦАРЯ СВАРОГА стародавние времена жили наши Прапращуры, а перед ними были ещё древнейшие времена, такие старые, как Мать-Земля наша, что когда рукою её коснёшься, в прах рассыпается. А перед той седой древностью была старина такая, от которой едва заметный

Глава 12 Связь с ЦРУ в Москве

Глава 12 Связь с ЦРУ в Москве Сотрудники советского отдела ЦРУ дорожили агентом «Бурбоном», полагая, что связываться с ним в Москве при помощи личных встреч крайне опасно, поэтому они практиковали бесконтактные способы связи: тайники, «письма-прикрытия», импульсные

СЕМЕЙСТВО СВАРОГА

СЕМЕЙСТВО СВАРОГА «Сварог — бог неба, небесного огня в славяно-русской мифологии, отец Дажбога и Сварожича», — определяет Советский энциклопедический словарь одного из наиболее многозначных славянских богов.Гальковский пишет: «Сварог происходит от санк. Svar — светить,

БАЛТСКИЕ «КОЛЛЕГИ» СВАРОГА

БАЛТСКИЕ «КОЛЛЕГИ» СВАРОГА Мария Гимбутас, рассматривая древнейшие верования балтов, отмечает, что небесного кузнеца Калвайтиса они изображали с молотом у воды или с кольцом на небе, или с Короной зари, серебряным поясом и золотыми стременами, выкованными для сыновей

Чествования Макоши и Сварога. Осенние деды

Чествования Макоши и Сварога. Осенние деды Конец октября и начало ноября – время перехода от осени к зиме. Это пора подведения итогов прожитого года, не случайно кельты отмечали знаменитый Samhain, с которого принято было начинать Новый год, в это время. Для восточных славян

Приложение 4. Родословная роспись московской княжеской династии

Приложение 4. Родословная роспись московской княжеской династии Колено I1. Святой Даниил Александрович (1261 — 4/5.03.1303, Москва). Младший сын Александра Невского. Московский князь с 1280-х гг. Умер в схиме. Похоронен в Даниловом монастыре. Ж.: Мария.Колено II2(1). Георгий (Юрий)

Глава 2 Хлеб, мед и дом в контексте культа Сварога

Глава 2 Хлеб, мед и дом в контексте культа Сварога В предыдущей главе мы рассмотрели миф о браке Сварога-Неба и Матери Сырой Земли, имеющий индоевропейские параллели (вспомним хотя бы греческий миф о союзе Неба-Урана и Земли-Геи). Следует отметить, что уже с индоевропейских

«Ночь Сварога» уже прошла

«Ночь Сварога» уже прошла Наш собеседник — офицер запаса, представитель альтернативного направления в изучении истории Николай Викторович Левашов.— Сейчас я работаю над книгой «Россия в кривых зеркалах». Первая ее часть — происхождение человека. В ней я разбираю все

От княжеской автономии до автономного княжества

От княжеской автономии до автономного княжества Установив режим неограниченной личной власти и поддерживая связь с Портой, Милош Обренович реализовывал договоренности с Марашли Али-пашой от 1815 г. Вождь Второго сербского восстания подчинил себе Народную канцелярию,

Пора, наследники Сварога!

Пора, наследники Сварога! Да — Мир большой, но Русь-Россия — ВЕЛИКА! И ночь крысиная безсильна в ней от края и до края — От Солнца-Ра ее не может скрыть То там, то здесь ее для Солнца открывая … Свой грязный смрадный плащ клан тщится натянуть На Русь-Россию, но накидка не

Глава 8 Плотская связь

Глава 8 Плотская связь Хотя Елизавету неоднократно просили разорвать отношения со своим фаворитом, Дадли, видимо, всерьез решил жениться на Елизавете и начал предлагать иностранцам политические услуги в обмен на решительную поддержку его сватовства к королеве. После