Боярыня Морозова

Боярыня Морозова

Как странно Вы спросили: нравится ли мне суриковская «Боярыня Морозова». Что значит — нравится? «Боярыня Морозова» — это данность русской истории, русского характера, русской женщины, наконец.

Из письма А. И. Сумбатова-Южина. 1909

Женщину поднимали на дыбу. Раз. Другой. Снова и снова. Треск костей. Запах крови. Боль… От нее не требовали повиниться или в чем-то признаться. Палачи знали: бесполезно. Пусть лишь сложит пальцы для крестного знамения, как велит царь. Три вместо двух. Веками жили с двуперстием. Теперь по исправленным от ошибок переписчиков церковным книгам, рассуждениям князей церкви все должно было измениться сразу. Ради утверждения полноты царской власти: все, как один, всё, как приказано.

Женщина не знала толком богословских разночтений. Она думала о другом — о совести. Делать то, во что веришь. Не уступать насилию. Так чувствовали на Руси многие. Решились сказать «нет» некоторые.

Очень немногие. Она среди первых и самых ярых. Боярыня из первых в государстве. Свойственница царицы. Своя в царских теремах. Шел 1671 год. Боярыня Федосья Морозова — царь Алексей Михайлович…

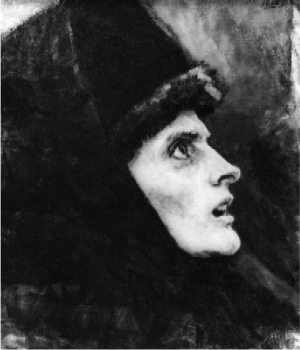

В. И. Суриков. Фрагмент картины «Боярыня Морозова».

Двести с лишним лет спустя, в 1887 году, на XV Передвижной выставке появился огромный холст Василия Ивановича Сурикова «Боярыня Морозова». Рядом с «Золотой осенью» Остроухова, «Христом и грешницей» Поленова, «Героями Севастополя» Максимова, «На бульваре» Владимира Маковского, портретами кисти Репина, Крамского, Ярошенко. Репин напишет Стасову: «Какая у нас нынче выставка! Не бывало еще такого разнообразия и такой высоты исполнения. Не говорю уж о Сурикове! Увидите сами…»

Отклик критика окажется куда более сдержанным, чем ждал художник: «А знаете ли, Владимир Васильевич, мне обидно, что про Сурикова Вы в статье Вашей написали и немного, и неудачно… Сравнение его с Перовым, по-моему, не совсем верно, а вот с Мусоргским — так это превосходное и вернейшее сравнение». В представлени и Стасова, в суриковской толпе слишком мало сильных характеров, и настоящий XVII век выражен лишь в самой боярыне Морозовой. Вольно или невольно он искал в полотне Сурикова подтверждения правоты народнических идей о готовности русского народа отозваться на первый же призыв к бунту, схватиться за топоры, побороть гнет. Процессы против народников едва успели завершиться. Образы Веры Засулич, Софьи Перовской волновали молодежь и поэтов. Потрясенность обстановкой восьмидесятых годов мешала вернуться к глубочайшему смыслу последней пушкинской строчки в «Борисе Годунове»: «Народ безмолвствует». Суриков оказался ближе не к Мусоргскому, но к Пушкину. Он погрешил бы против исторической истины и характера народа, потрафив желаниям Стасова.

Смысл жизни для Василия Ивановича составляла воля. Ни перед кем не заискивал. Ни от кого не хотел зависеть. Расплачивался за независимость скупыми заработками — куда меньшими, чем у бездарных коллег. Отсутствием чинов и орденов, профессорского звания, почетных мест во всяческого рода комиссиях и советах. Тем, что за всю жизнь не имел мастерской — работал в низеньких и тесных комнатушках московских жилых домов. «Строгая жизнь», — отзывался Репин о суриковских квартирах. Пара ломаных стульев с дырявыми соломенными сиденьями. Сундук. Скупо запачканная красками палитра — экономить при двух дочках и больной жене приходилось на всем. Чуть теплые печи. «Василий Иванович занимал две небольшие квартиры, расположенные рядом, — вспоминал художник А. Я. Головин, — и, когда писал свою „Боярыню Морозову“, он ставил огромное полотно на площадке и передвигал его то в одну дверь, то в другую, по мере хода работы». Чтобы видеть картину целиком, Суриков смотрел на нее сбоку, из просвета соседней темной комнаты. Тяготился ли неудобствами? Разве в том, что не часто мог посылать в Красноярск матери и брату нехитрые гостинцы, не каждый год ездить навещать. Но и то объяснялось не деньгами — работой. Вот соберу материал для картины, вот кончу картину…

«Воровскими людьми» называли документы предков художника за то, что участвовали они в Красноярском бунте XVII века. Бунтовали и воевали всю жизнь, в 1825 году вышли в офицеры. Это Суриковы. Другое дело — материнская родня. «Мать моя из Торгошиных была. А Торгошины были торговыми казаками — извоз держали, чай с китайской границы возили от Иркутска до Томска, но торговлей не занимались… Дед еще сотником в Туруханске был. Дом наш соболями да рыбой строился. Тетка к деду ездила. Рассказывала потом про северное сияние. Солнце там, как медный шар. А как уезжала — дед ей полный подол соболей наклал».

Крепостного права в тех местах не знали. Жили строго, честно. В родной станице Сурикова — Бузимовской — еще долго стояли дома из вековых бревен, в окнах слюда вместо стекол. Бились на кулачках. Когда отца не стало, мать брала с собой на погост детей. Причитала долго. Истово. По-старинному. Но сыновьям хотела во что бы то ни стало образование дать.

«Смотришь, бывало, на Василия Ивановича и думаешь: „Вот сила, могучая, стихийная сила сибирская! Самородок из диких гор и тайги необъятного края! — писал Максимилиан Волошин. — Самобытность, непреклонная воля и отвага чувствовались в его коренастой фигуре, крепко обрисованных чертах скуластого лица со вздернутым носом, крупными губами и черными, точно наклеенными, усами и бородой. Кудлатая черная голова, вихры которой он часто по-казацки взбивал рукой. Речь смелая, упорная, решительная, подкрепляемая иногда ударом кулака по столу. Ему бы бросаться на купецкие ладьи с криком: „Сарынь на кичку!“ — или скакать на диком сибирском коне по полям и лесным просекам. Садко-купец или ушкуйник!“

Образ Морозовой впервые входит в жизнь Сурикова еще в самые ранние сибирские годы, когда он учится в красноярском уездном училище. О боярыне ему рассказывала его тетка и крестная мать О. М. Дурандина. На нотах для гитары молодой художник делает первый набросок «Утра стрелецкой казни» и там же пробует первое композиционное решение «Боярыни Морозовой», но долго не решается им по-настоящему заняться. И в «Утре стрелецкой казни», и в последовавшей за ним картине «Меншиков в Березове» Суриков словно готовится к своей будущей героине. Его женщины любят, страдают, отчаиваются, надламываются под ударами судьбы. Они умеют верить и хранить верность, сполна отдавать свое сердце любимым и ничего не требовать взамен. Но для характера русской женщины этого мало. В «Боярыне Морозовой» этот характер должен был взорваться такой внутренней силой убежденности, способности к противостоянию людям и обстоятельствам, что стал бы символом всей России. Недаром Суриков придавал этому полотну неизмеримо большее значение, чем «Утру стрелецкой казни».

Первая касающаяся будущей картины запись появляется в дорожном альбоме художника во время его первой поездки в Западную Европу. Германия, Франция, Италия, Австрия — может быть, именно множество впечатлений вместе с отстраненностью от родных мест позволяют отчетливо сформулировать смысл «Боярыни Морозовой». Со свойственной ему скупостью на слова Суриков записывает: «Статья Тихонравова Н. С. „Русский вестник“. 1865. Сентябрь. Забелина. Домашний быт русских цариц. 105 стр. Про боярыню Морозову». Это были описания того, как перевозили государственную преступницу из дома в застенок.

«Только я на картине сперва толпу писал, — признается художник, — а ее после. И как ни напишу ее лицо — толпа бьет. Очень трудно было ее лицо найти. Ведь сколько времени я его искал. Все лицо мелко было. В толпе терялось». Он писал и со своей сибирской тетки Авдотьи Васильевны, которая напоминала ему по типу Настасью Филипповну Достоевского, и со своей жены Елизаветы Августовны, внучки декабриста Свистунова, и, наконец, с начетчицы с Урала Анастасии Михайловны. И одновременно по крупицам собирает впечатления для каждого из действующих лиц, для каждой изображенной на картине подробности. «Я не понимаю действий отдельных исторических лиц без народа, без толпы, мне нужно вытащить их на улицу…» — писал Суриков. Он и искал впечатления на улицах, в окружающей жизни.

Юродивый — торговец огурцами с московской толкучки: «Вижу — он. Такой вот череп у таких людей бывает… В начале зимы было. Снег талый. Я его на снегу так и писал. Водки ему дал и водкой ноги натер…» Священник в толпе — это бузимовский дьячок Варсонофий, с которым доводилось ездить восьмилетнему Сурикову из станицы в город, пьянчужка, путешествовавший всю ночь со штофом в руке. Кланяющиеся девушки — старообрядки с Преображенского. Это в них, тихих и покорливых, готовы разгореться искры бунта Морозовой. И в той самой среде, в которой они родились и выросли, которую давно перестали замечать.

Вот только как и почему овладела мыслями и памятью русских людей подлинная боярыня Федосья Прокопьевна Морозова?

На первый взгляд особых заслуг за немолодым Глебом Ивановичем Морозовым, взявшим за себя вторым браком семнадцатилетнюю красавицу Федосью Соковнину, не числилось, но боярином, как и оба его брата — Михаил и Борис, он был. С незапамятных времен владели Морозовы двором в самом Кремле, неподалеку от Благовещенского собора. Недальний их предок Григорий Васильевич получил боярство в последние годы правления Грозного. До Смутного времени владел кремлевским двором Василий Петрович Морозов, человек прямой и честный, ставший под знамена Пожарского доверенным его помощником и соратником, не таивший своего голоса в боярской думе, куда вошел при первом из Романовых. В Кремле же родились его внуки, Глеб и Борис. Последнему доверил царь Михаил Федорович быть воспитателем будущего царя Алексея Михайловича. Здесь уже нужна была не столько прямота, сколько талант царедворца: и нынешнему царю угодить, и будущего не обидеть. Воспитание венценосцев — дело непростое. Борис Иванович всем угодил, а чтобы окончательно укрепиться при царском дворе, женился вторым браком на родной сестре царицы Марьи Ильиничны — Анне Милославской. Так было вернее: сам оплошаешь, жена умолит, золовка-царица в обиду не даст, племянники — царевичи и царевны — горой встанут. Милославских при дворе множество, дружных, во всем согласных, на выручку скорых.

Да и брат Глеб не оплошал — жену взял с соседнего кремлевского двора князей Сицких, владевших этой землей еще во времена Грозного, когда был их прадед женат на родной сестре другой царицы — Анастасии Романовны. После же смерти первой своей боярыни мог себе позволить Глеб Морозов, отсчитавший уже полсотни лет, заглядеться на девичью красоту, посвататься за Федосью.

Теперь пришло время радоваться Соковниным. Им-то далеко было до Морозовых. Разве что довелось Прокопию Федоровичу дослужиться до чина сокольничего, съездить в конце 1630 года посланником в Крым да побывать в должности калужского наместника. Но замужество дочери стоило многих служб. И не только мужу по сердцу пришлась Федосья. Полюбилась она и всесильному Борису Ивановичу, и жене его, царицыной сестре, да и самой царице Марье Ильиничне. Собой хороша, нравом строга и наследника принесла в бездетную морозовскую семью — первенца Ивана. Может, к хозяйственным делам особой склонности и не имела, но со двора выезжать не слишком любила, и упрекнуть молодую боярыню было не в чем.

Любила ли своего Глеба Васильевича или привыкла к старику, ни о чем другом и помыслить не умела, тосковала ли или быстро притерпелась? Больше молчала, слова лишнего вымолвить не хотела. А ведь говорить умела, и как говорить! Когда пришлось спорить о своей правде, о том, во что поверила, во что душу вложила, проспорила с самим митрополитом целых восемь часов: «И бысть ей прения с ними от второго часа нощи до десятого». Не убедила. Не могла убедить. Да ведь говорила-то по делу, доводы находила, возражала, переспорить себя не дала.

Упорством своим Федосья, похоже, была обязана своему роду. И предки ее, Соковнины, отличались им, и когда настал час Федосьи, встали вместе с нею сестра Евдокия, по мужу княгиня Урусова, и братья, Федор и Алексей. Не отреклись, царского гнева и опалы не испугались. (Остался и позже в их роду бунт против тех, кому принадлежала власть. Тот же брат Алексей был казнен в 1697 году Петром I за то, что вместе с Иваном Циклером решил положить конец его царствованию, а брат Федор, несмотря на полученный боярский чин, оказался в далекой ссылке. Позже, во времена Анны Иоанновны, не кто иной, как Никита Федорович Соковнин поплатился за сочувствие Артемию Волынскому, за планы переустроить власть на свой — не царский образец.).

Покорство — ему в соковнинском доме, видно, никто Федосью Прокопьевну толком не научил. Пока жила с мужем, воли себе не давала. Но в тридцать овдовела, осталась сам-друг с подростком-сыном, тогда-то и взяла волю, заговорила в голос о том, что и раньше на сердце лежало, — о правильной вере. И потянулись к Федосьиному двору в переулке на Тверской — сразу за нынешним театром Ермоловой — сторонники раскола, пошел по Москве слух о новоявленной праведнице и проповеднице. Может, не столько сама была тому причиной, сколько протопоп Аввакум, вернувшийся из сибирской ссылки и поселившийся в доме покойного боярина Глеба Морозова. «Бывало, сижю с нею и книгу чту, — будет вспоминать протопоп, — а она прядет и слушает». Вот только откуда родился в ней бунт против никонианских затей, убежденность в собственной правоте и сомнение в правоте патриарха?

Истолкование раскола и никонианства и сегодня далеко не единогласно. Очевидно одно, что Никон выступил против традиционной обрядности, за которой стояла феодальная пестрота постоянно образовывавшихся на местах культов. Исправление богослужебных книг, икон, пения было прямым путем к церковной, а за ней и политической централизации, в которой нуждалось государство. Сюда же присоединялся полный пересмотр состава священнослужителей, что позволяло занять места наиболее строптивых и независимых покорными и организованными.

Другая сторона дела — создание усилиями Никона системы «частного национального папизма», по выражению Ю. Самарина, церковного государства, стоящего над государством светским. Наконец, само по себе исправление традиционной обрядности осуществлялось на принципах восточной церкви. Для Никона и его сторонников греки были единственными носителями церковной истины.

Для народа подобное наступление центральных властей означало ограничение сложившегося быта. Правительство становилось врагом веры и церкви, против него оказывалось возможным выступать. Приобретает распространение среди бежавших на Дон людей идея похода на Москву, уничтожения «московских иродов». Бунтовали крестьяне. Бунтовали горожане из тех, кто трудом изо дня в день добывал пропитание. Бунтовали окраины, принимавшие все больше и больше беглецов. Двоеперстие становилось правом на собственную веру, благословляло душевный бунт против неправедных земных владык. Какое дело, чем разнились правленые и неправленые книги, — главным становилось неподчинение. В завзятости споров скрывалось отчаяние сопротивления. Машина разраставшегося государства не знала пощады в слаженном движении своих бесчисленных, хитроумно соединенных шестеренок и колес.

При жизни мужа Федосья Морозова особой религиозностью не отличалась. Жила, как все, поступала, как иные. Или и здесь время сказало свое слово — желание понять себя и обо всем поразмыслить самому? Человек шестидесятых годов XVII века мучительно искал пути к самому себе. И еще — сознание собственной значимости. Аввакум скажет — гордыни.

А воля словно сама шла в руки, прельщала легкостью и неотвратимостью. В 1661 году не стало боярина Бориса Ивановича Морозова, главного в семье, перед которым и глаз не смела поднять, хоть тот и любил, и баловал невестку. Годом позже разом не стало мужа и отца — в одночасье ушли из жизни боярин и калужский наместник. Еще через полтора года могла уже распорядиться принять ссыльного протопопа, объявить себя его духовной дочерью.

Царский двор глаз со вдовой боярыни не спускал и вмешался сначала стороной: не успел Аввакум проделать путь из Сибири до столицы, как к концу лета 1664 года был снова сослан на Мезень. Ни покровительство, ни заступничество Федосьи не помогли. Надо бы боярыне испугаться, притихнуть. А она, наученная неистовым протопопом, пришла в ярость, начала сама проповедовать, не скрываясь, сама смутила сестру, забрала в руки сына. Теперь уже к ней самой приступили с увещеванием, постарались приунять, утихомирить. И увещевателей нашли достойных ее сана, ее гордыни.

Разговор с Федосьей Прокопьевной повели архимандрит Чудова монастыря в Кремле Иоаким и Петр Ключарь. Кто знает, как долго говорили с отступницей, только, видно, ничего добиться не смогли.

За упорство к концу 1664 года отписали у боярыни половину богатейших ее имений, но выдержать характер царю не удалось. Среди милостей, которыми была осыпана царица Марья Ильинична по поводу рождения младшего сына Иоанна Алексеевича, попросила она сама еще об одной — помиловании Федосьи. Алексей Михайлович не захотел отказать жене. Иоанн Алексеевич родился в августе, 1 октября 1666 года были выправлены все бумаги на возврат Федосье Прокопьевне всех морозовских владений.

И снова поостеречься бы ей, не перетягивать струны, уйти с царских глаз. Но то, что очевидно для многих царедворцев, непонятно Федосье. Для нее нечаянная, вымоленная царицей милость — победа, и она хочет ее испытать до конца. Все в ее жизни возвращается к старому: странники на дворе, беглые попы, нераскаявшиеся раскольники. Федосья торжествует, не замечая, как меняются обстоятельства и время. Уходят из жизни ее покровители, теперь уже последние: в сентябре 1667 года невестка — царицына сестра Анна Ильинична Морозова, в первых днях марта 1669 года — сама царица. И странно: благочестивейшая, богобоязненная, в мыслях своих не согрешившая против власти церкви, против разгула никонианской грозы, царица Марья Ильинична не видела греха в «заблуждениях» Федосьи Морозовой. Ведь и сам царь Алексей Михайлович знакомился с Аввакумом, привечал его и на первых порах не прочь был обойтись с неистовым протопопом как с Федором Ртищевым, лишь бы не посягал на каноны слитой с государством церкви.

Федор Ртищев воинствовал со всей церковью и ее князьями, желал жить по воле разума своего и совести, а не по предписаниям церковным. Раздавал имение нуждающимся: царил на Руси жестокий голод — продал дорогую свою рухлядь и драгоценные фамильные сосуды, чтобы дать хлеб голодающей Вологде. Основал в двух верстах от Москвы монастырек со школой, где начал учить всех, у кого были способности и охота. Пригрел в своей школе знаменитого Епифания Славинецкого, уговорил ученого заняться переводами с греческого да, кстати, составить и греко-русский словарь. Хулил православные обряды за то, что театральным действом прикрывают суть веры, когда просто надо быть в жизни честным человеком. Крестьян своих отваживал от богослужений: главное — жить по совести, а без обрядов и икон можно обойтись. Спорил с самим Никоном, что зря вмешивается в мирские дела, хочет управлять государством. Это ли не вольность суждений, которая не одного могла увлечь на опасный путь! А вот когда по наветам церковников пытались Федора Ртищева убить, спасение нашел он в личных покоях царя. Алексей Михайлович дал ему должность придворную — поставил главным над любимой своей соколиной охотой, уговорил написать, как такую охоту вести, а дальше и вовсе поручил учить наукам сына — царевича Алексея Алексеевича, объявленного наследника престола. Сколько людей при дворе мечтало о такой неслыханной чести! Но с Аввакумом иначе.

Отбыв все испытания сибирской ссылки, Аввакум напишет о возвращении в Москву в своем «Житии»: «Также к Москве приехал и, яко ангела Божия, прияша мя государь и бояря, — все мне ради. К Федору Ртищеву зашел: он сам из полатки выскочил ко мне; благословился от меня, и учали говорить много-много, — три дни и три нощи домой меня не отпустил и потом царю обо мне известил. Государь меня тотчас к руке поставить велел и слова милостивые говорил: „здорово ли-де, протопоп, живешь, еще-де видатца Бог велел“. И я соротив руку ево поцеловал и пожал, а сам говорю: „жив Господь, и жива душа моя, царь-государь, а впредь что изволит Бог“. Он же, миленький, вздохнул, да и пошел, куда надобе ему… Давали мне место, где бы я захотел, и в духовники звали, чтобы я с ними соединился в вере; аз же вся сии яко уметы (грязь. — Ред.) вменил…»

Мог Аввакум и приукрасить, мог — и хотел — покрасоваться, но правда в его рассказах была. Ему отказ стоил ссылки на Мезень. Час Федосьи Морозовой наступил позже. И не стал ли главной ее виной гордый отказ прийти на свадьбу царя с новой женой, Натальей Нарышкиной?

Для Федосьи два года не срок, чтобы забыть царю о покойной царице Марье Ильиничне. Против нового брака были все: и царские дети — родила их Марья Ильинична тринадцать человек, и заполонившие дворец Милославские: появление новой царицы означало появление новых родственников, новую раздачу мест и выгод, — и даже церковники. А решилась пренебречь царской волей одна Федосья Прокопьевна. Когда царский посланец приходит приглашать боярыню Морозову на царскую свадьбу, Федосья решается на неслыханный поступок — отказывается от приглашения и плюет на сапог гонца. Чаша терпения Алексея Михайловича была переполнена. Расчеты государственные перехлестнулись с делами личными. В ночь на 16 ноября того же, 1671 года строптивая боярыня навсегда простилась со свободой.

После прихода чудовского архимандрита Иоакима Федосью Морозову вместе с находившейся у нее в гостях сестрой, княгиней Евдокией Урусовой, заключают в подклете морозовского дома. Федосья отказывается подчиниться приказу, и слугам приходится снести боярыню в назначенное место на креслах. Это будет ее первая тюрьма.

Но даже сделав первый шаг, Алексей Михайлович не сразу решается на следующий. Может, и не знает, каким этому шагу быть. Два дня колебаний, и митрополит Павел получает приказ допросить упрямую раскольницу. Допрос должен вестись в Чудовом монастыре. Но Федосья снова отказывается сделать по своей воле хотя бы шаг. Если она понадобилась тем, в чьих руках сила, пусть насильно несут ее куда хотят. И вот от морозовского двора по Тверской направляется в Кремль невиданная процессия: Федосью несут на сукне, рядом идет сестра Евдокия — только в тот единственный раз были они в дороге вместе.

Митрополиту Павлу не удается вразумить строптивицу. А ведь, казалось, все еще могло прийти к благополучному концу. Митрополит не собирался выказывать свою власть и в мыслях не имел раздражать Соковниных и Милославских. Царева воля значила много, но куда было уйти от именитого родового боярства. Цари менялись — боярские роды продолжались, и неизвестно, от кого в большей степени зависели князья церкви. Но оценить осторожной снисходительности своего следователя Федосья Морозова не захотела. Донесения патриарху утверждали, что держалась боярыня гордо, отвечала дерзко, каждому слову увещевания противоречила, во всем с сестрой «чинила супротивство». Допрос затянулся на много часов и одинаково обозлил обе стороны. Полумертвую от усталости, слуги снова отнесли боярыню в подклет собственного дома, под замок, но уже только на одну последнюю ночь.

Алексею Михайловичу не нужно отдавать особых распоряжений, достаточно предоставить свободу действий патриарху. Иоасаф II сменил Никона, ни в чем не поступившись никонианскими убеждениями. Это при нем и его усилиями произошел окончательный раскол. Те же исправленные книги для богослужений. Те же строгости в отношении пренебрегавших этими книгами священников. Попы, следовавшие дониконианскому порядку служб, немедленно и окончательно лишались мест. Все неповинующиеся церкви предавались анафеме. И хотя Иоасаф вернулся к форме живой проповеди в церкви, хотя печатал чужие, разъясняющие нововведения труды, переубеждать Морозову никто не собирался.

Наутро после допроса в Чудовом монастыре Федосье вместе с сестрой еще в подклете родного дома наденут цепи на горло и руки, кинут обеих на дровни, да так и повезут скованными и рядом лежащими по Москве. В. И. Суриков ошибался. Путь саней с узницами действительно лежал мимо Чудова монастыря. Морозова и впрямь надеялась, что на переходах дворца мог стоять и смотреть на нее царь. Но ни сидеть в дровнях, ни тем более вскинуть руку с двуперстием она не могла: малейшее движение руки сковывал застывший на морозе железный ошейник на горле.

Неточны историки и в другом обстоятельстве. Известные вплоть до настоящего времени документы утверждали, будто путь дровен с узницами лежал в некий Печерский монастырь. На самом деле речь шла не о монастыре, а о его подворье, которое было приобретено в 1671 году у Печерского монастыря для размещения на нем Приказа тайных дел. Подворье было предназначено для пребывания Федосьи. Евдокию в других дровнях отправили к Пречистенским воротам, в Алексеевский монастырь. Княгиня Урусова ни в чем не уступала сестре. Ее велели водить на каждую церковную монастырскую службу, но княгиня не шла, и черницам приходилось таскать ее на себе, силой заталкивая в особые носилки.

Улицы Москвы. Гравюра.

Для одних это была «крепость», для других «лютость», но для всех одинаково — поединок с царской волей. Утвержденный на Московском соборе в мае 1668 года раскол был делом слишком недавним, для большинства и вовсе непонятным. Но москвичи были на стороне бунтовщиц, тем более женщин, тем более матерей, оторванных от домов и детей. Скорая смерть Иоасафа II, через несколько месяцев после ареста Морозовой, а за ним и его наследника — Питирима — воспринималась знамением свыше. «Питирима же патриарха вскоре постиже суд Божий», — утверждал современник.

А ведь новоположенный патриарх Питирим никак не хотел открытых жестокостей. Ему незачем было начинать свое правление с суда над знатными и уже прославившимися в Москве непокорными дочерьми церкви. Он был готов увещевать, уговаривать, ограничиться, наконец, простой видимостью раскаяния. Старый священник, он знает: насилие на Руси всегда рождает сочувствие к жертве и ненависть к палачу. Москва только что пережила Медный бунт, и надо ли вспоминать те страшные для обитателей дворца дни? Но царь упорствует. Называвшийся тишайшим, Алексей Михайлович не хочет и слышать о снисхождении и компромиссах. Строптивая боярыня должна всенародно покаяться и повиниться, должна унизиться перед ним.

Настоятельница Алексеевского монастыря слезно молит избавить ее от узницы. Не потому, что монастыри не привыкли выполнять роль самых глухих и жестоких тюрем — так было всегда в Средние века, не потому, что Урусова — первая заключенная в этой обители. Настоятельница заботится о прихожанах — к Урусовой стекаются толпы для поклонения. Здесь окажешься виноватой и перед властями, и перед москвичами. О доброй славе монастыря приходится радеть день и ночь, и Питирим хочет положить конец чреватому осложнениями делу: почему бы царю не выпустить обеих узниц? Бесполезно!

…Сначала были муки душевные. Сын! Прежде всего сын. Не маленький — двадцатидвухлетний, но из воли матери не выходивший, во всем Федосье покорный, из-за нее и ее веры не помышлявший ни о женитьбе, ни о службе. И мать права — ему не пережить ее заключения. Напрасно Аввакум уверял: «Не кручинься о Иване, так и бранить не стану». Может, и духовный отец, а все равно посторонний человек. Ведь недаром же сам вспоминал: «…И тебе уж некого четками стегать и не на ково поглядеть, как на лошадки поедет, и по головки неково погладить, — помнишь, как бывало».

Помнила. Еще бы не помнила! Душой изболелась, печалясь о доме, пока чужой, никонианский, поп не принес страшную весть, что не стало Ивана, что никогда его больше не увидит и даже в последний путь не сможет проводить. От попа пришла и другая весть — о ссылке обоих братьев, что не захотели от нее и Евдокии отречься. Новые слезы, новые опустевшие в Москве дома. Знала, что сама всему виною, но теперь-то и вовсе окаменела в своем упорстве, выбрала муки и смерть, и они не заставили себя ждать.

Алексей Михайлович не сомневался в «лютости» Федосьи. Так пусть и новый патриарх убедится в ней. Скованную боярыню снова привезут в Чудов монастырь, чтобы Питирим помазал ее миром. Но даже в железах Федосья будет сопротивляться, осыпать иерарха проклятиями, вырываться из рук монахов. Ее повалят, протащут за ошейник по палате, вниз по лестнице и вернут на бывшее Печерское подворье. Со следующей ночи на ямском дворе приступят к пыткам. Раздетых до пояса сестер станут поднимать на дыбу и бросать об землю. Федосье достанется провисеть на дыбе целых полчаса. И ни одна из сестер Соковниных не отречется, даже на словах не согласится изменить своей вере. Теперь настанет время отступать царю. Алексей Михайлович согласен — пусть Федосья на людях, при стечении народа перекрестится, как требует церковь, троеперстием, пусть просто поднимет сложенные для крестного знамения три пальца. Если даже и не свобода, если не возврат к собственному дому — да и какой в нем смысл без сына! — хотя бы конец боли, страшного в своей неотвратимости ожидания новых страданий. В конце концов, она только женщина, и ей уже под сорок лет.

И снова отказ «застывшей в гордыне» Федосьи, снова взрыв ненависти к царю, ставшему ее палачом. Теперь на помощь Морозовой пытается прийти старая и любимая тетка царя — царевна Ирина Михайловна. Да, она до конца почитала Никона, да, ее сестра царевна Татьяна Михайловна с благословения Никона училась живописи и написала лучший никоновский портрет, но примириться с мучениями Федосьи царевнам-теткам не под силу. Ирина Михайловна своим именем молит племянника отпустить Морозовой ее вину, прекратить пытки, успокоить московскую молву. Алексей Михайлович неумолим. «Свет мой, еще ли ты дышишь? — напишет в те страшные месяцы Аввакум. — Друг мой сердечной, еще ли дышишь, или сожгли, или удавили тебя? Не вем и не слышу; не ведаю — жива, не ведаю — скончали. Чадо церковное, чадо мое дорогое, Федосья Прокопьевна. Провещай мне, старцу грешну, един глагол: жива ли ты?».

Это было чудом — она еще жила. Жила и когда ее перевезли в Новодевичий монастырь, оставив без лекарственных снадобий и помощи. Жила и когда ее переправили от бесконечных паломников на двор старосты в Хамовниках. Жила и когда распоряжением вконец рассвирепевшего царя была отправлена в заточение в Боровск, где поначалу, к великому их счастью, сестры окажутся вместе.

Когда-то, за пять столетий до нашей эры, Геродот, описывавший северную часть Европы, коснулся и Калужских земель, коснулся неопределенно, мимоходом, потому что никаких подлинных сведений о тех местах не имел. Толкователи историка усматривали из его слов, что от верховьев Днестра, через Волынь, Белоруссию, Калугу и Москву до самой Владимирщины простиралась пустыня. На отрезке между Москвой и Калугой пустыня носила название Птерофории, иначе Перьевой земли. Причиной названия стал снег, будто бы всегда паривший здесь в воздухе и состоявший из мелких перьев или пуха. Из этих удивительных мест и был родом Борей — северный ветер.

Вряд ли боярыня Морозова слышала о Геродоте, но его легенда обернулась для нее единственной правдой. Стылые стены тюрьмы-сруба. Едва тронутое светом зарешеченное окошко. Холод, которого не могло осилить ни одно лето. Голод — горстка сухарей и кружка воды на день. И тоска. Звериная, отчаянная тоска. Царь, казалось, забыл о ненавистной узнице. Казалось…

Спустя два года, в апреле 1675 года, в Боровск приезжает для розыска по делу Морозовой стольник Елизаров со свитой подьячих. Он должен сам провести в тюрьме «обыск» — допрос, сам убедиться в настроениях узницы и решить, что следует дальше предпринимать. Стольнику остается угадать царские высказанные, а того лучше — невысказанные желания. Откуда боярыне знать, что, чем бы ни обернулся розыск, он все равно приведет к стремительному приближению конца.

Сменивший стольника в июне того же года дьяк Федор Кузьмищев приедет с чрезвычайными полномочиями: «Указано ему тюремных сидельцев по их делам, которые довелось вершать, в больших делах казнить, четвертовать и вешать, а иных указано в иных делах к Москве присылать, и иных велено, которые сидят не в больших делах, бивши кнутом выпущать на чистые поруки на козле и в провотку…»

Дьяк свое дело знал. Его решением будет сожжена в срубе стоявшая за раскол инокиня Иустина, с которой сначала довелось делить боровское заточение Морозовой. Для самой же Морозовой и Урусовой Федор Кузьмищев найдет другую меру: их опустят в глубокую яму — земляную тюрьму. И то сказать, зажились сестры. Теперь они узнают еще большую темноту, леденящий могильный холод и голод. Настоящий. Решением дьяка им больше не должны давать еды. Густой спертый воздух, вши — все было лишь прибавкой к мукам голода и отчаяния.

Решение дьяка… Но, несмотря на все запреты, ночами сердобольные боровчане пробираются с едой к яме. Не выдерживает сердце у самих стражников. Вот только, кроме черных сухариков, ничего не решаются спустить. Не дай бог, проговорятся узницы, не дай бог, стоном выдадут тайну.

Евдокия дотянет лишь до первых осенних холодов. Два с половиной месяца — разве этого мало для земляного мешка? К тому же она слабее телом и духом, до конца не перестанет убиваться об осиротевших детях. Федосья крепче, упорней, но и ей не пережить зимы. Федосьи не станет 2 ноября 1675 года. И перед смертью что-то сломится в ней, что-то не выдержит муки. Она попросит у стражника: «Помилуй мя, даждь ми колачика, поне хлебца. Поне мало сухариков. Поне яблочко или огурчик». И на все получит отказ: не могу, не смею, боюсь. В одном стражник не сможет отказать Федосье — вымыть на реке единственную ее рубаху, чтобы помереть и лечь в гроб чистой. Шла зима, и в воздухе висел белый пух, тот самый, за который Геродот назвал эту родину северного ветра Птерофорией. Спуститься в земляной мешок было неудобно, и стражники вытащили окоченевшее тело Федосьи на веревочной петле.

Участники разыгравшейся драмы начинают уходить один за другим. Ровно через три месяца после Федосьи не стало царя Алексея Михайловича. В Пустозерске был сожжен в срубе протопоп Аввакум. В августе 1681 года, также в ссылке, скончался Никон. А в 1682 году к власти пришла от имени младших своих братьев царевна Софья. Она меньше всего собиралась поддерживать старообрядцев, боролась с ними железной рукой. Но братьев Соковниных вернула из ссылки, разрешила им перезахоронить Федосью и Евдокию и поставить над их могилой плиту. Место это на городском валу получило название Городища и стало местом паломничества.

В сегодняшнем Боровске уже нет памятной плиты, и можно лишь приблизительно определить, где она находилась, — на месте, занятом современным многоквартирным домом.

А полотно Сурикова живет. В нем есть исторические неточности, но безошибочно и мощно воплощено великое свойство русского характера — непокорство насилию, неукротимость несогласия с грубой властью. Художником воплощена и великая народная драма — раскол, который у нас всегда яростен и потому особенно опасен. Этот раскол, как устоявшееся три с лишним столетия и вновь возгорающееся противостояние старообрядчества и «исправленной» церкви, особенно трагичен. На суриковском полотне бунт Федосьи Морозовой влечет за собою одних и ненавистен другим. А есть еще и третьи — любопытствующие наблюдатели. Потом это многократно повторится в нашей истории и докатится до наших дней. Но подлинное искусство потому и непреходяще, что постигает глубины, а не случайности человеческого существования. И невольно приходят на память строки Пушкина: «Что развивается в трагедии? Какая цель ее? Человек и народ. Судьба человеческая — судьба народная».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

4. 1. Анализ Морозова «Повести временных лет»

4. 1. Анализ Морозова «Повести временных лет» Н. А. Морозов в [124] проанализировал «Повесть временных лет», – см. Приложения 2, 3, 4 в конце нашей книги, – и показал, что: а) Существующие сегодня списки этой летописи датируются, – в последней их редакции, – XVIII веком. Таким

Кто и за что убил Павлика Морозова?[54]

Кто и за что убил Павлика Морозова?[54] Впервые о трагической гибели Павлика Морозова детям моего поколения стало известно в далекие времена, а именно в самом конце 1932 или начале 1933 года, когда в пионерской комнате нашей подмосковной средней школы появился в рамке под

Исторический нигилизм Н. А. Морозова

Исторический нигилизм Н. А. Морозова Ах, вы меня лишили мира? Хорошо же! Вашего мира не было! Ю. К. Олеша Конечно, всякий из нас волен оспаривать истинность древней истории, с одним условием — обходиться без нее. Можно отрицать ее; но ничего не поставишь вместо нее. С. С.

5.1. Идея Морозова

5.1. Идея Морозова Н.А. Морозов был, по-видимому, первым ученым, предположившим, что автор Апокалипсиса ничего намеренно не зашифровывал, а лишь описал, пользуясь астрономическим языком своего времени, то, что он действительно видел на звездном небе [139]; [141], т.1,

Особняк Арсения Морозова на Воздвиженке

Особняк Арсения Морозова на Воздвиженке Это самое необычное здание в самом центре Москвы называли испанским домом и испанским замком. Даже некоторые путеводители говорили, что особняк Морозова построен по мотивам «испанской архитектуры XV–XVI веков». Однако это не

МОРОЗОВА ФЕОДОСИЯ ПРОКОПЬЕВНА

МОРОЗОВА ФЕОДОСИЯ ПРОКОПЬЕВНА (род. в 1632 г. – ум. в 1675 г.) Русская боярыня-староверка, ставшая символом раскольнического движения. «Лепота лица твоего сияла, яко древле во Израили святые вдовы Июдифы, победившия Навходоносорова князя Олеферна… Глаголы же уст твоих, яко

МОРОЗОВА ВАРВАРА АЛЕКСЕЕВНА

МОРОЗОВА ВАРВАРА АЛЕКСЕЕВНА (род. в 1848 г. – ум. в 1917 г.) Русская предпринимательница, директор «Товарищества Тверской мануфактуры бумажных изделий», крупнейшая московская благотворительница и меценатка. Около 30 лет назад недалеко от московской станции метро

Кирилл Кожурин БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА

Кирилл Кожурин БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА

Столовая книга боярина Б. И. Морозова

Столовая книга боярина Б. И. Морозова Боярин Борис Иванович Морозов (1590–1661) принадлежал к самой верхушке русской феодальной знати, был воспитателем будущего царя Алексея Михайловича, возглавлял русское правительство, ведал многими приказами (Большим казенным,

ПОДВИГ АЛЕКСЕЯ МОРОЗОВА

ПОДВИГ АЛЕКСЕЯ МОРОЗОВА Отделенный командир Алексей Морозов с группой курсантов, преследуя банду, к полудню вышел к селению Балталы. Оглядел местность. «Окружить бы аул, запереть все входы и выходы, да людей маловато, – думал Морозов. – Значит, – решил он, – надо

Г. А. Елисеев. От Морозова к Фоменко

Г. А. Елисеев. От Морозова к Фоменко У современной «новой хронологии» был предтеча, о трудах которого критики академика А. Т. Фоменко и его «сотоварищей» иногда забывают. Это Николай Александрович Морозов. В советскую эпоху о нем было принято уважительно писать

Кто вы, господин Шекспир? Юлия Морозова

Кто вы, господин Шекспир? Юлия Морозова Уже давно бьются над этим вопросом лучшие умы. Но в чем, собственно, загадка? Был человек по фамилии Шакспер или Шекспир (Shake-speare означает «Потрясающий копьем»), уроженец английского городка Стратфорда-на-Эйвоне. Он-то, собственно, и

Как спасти Морозова?

Как спасти Морозова? Алексей Михайлович очень переживал, отправив приглянувшуюся ему девицу в Тюмень. Несколько дней царь всея Руси ничего не ел, худел, а все придворные ходили с опущенными головами, делая вид, что им тоже очень грустно. Неизвестно, сколько бы продолжалась

Глава 15. Боярыня Морозова

Глава 15. Боярыня Морозова В 1632 году в Москве в семье царедворца Прокопия Федоровича Соковнина родилась дочь Феодосия. Вместе с ней в отчем доме возрастали два старших брата и младшая сестра Евдокия.В семнадцать лет скромную и благочестивую красавицу Феодосию выдали