Разделение рас

Разделение рас

В июне 1865 года в Лусеа, столице ямайского округа Ганновер, появился плакат с таинственным пророчеством:

Я слышал голос, говорящий со мной в 1864 году, и он изрек: “Скажи сыновьям и дочерям Африки, что грядет великое избавление для них от руки притесняющей”, поскольку, сказал голос, “их угнетают правительство, судьи, господа, торговцы”, и голос также сказал: “Вели им собрать собрание и освятить себя в день избавления, который воистину придет; но если не послушаются, я принесу меч на землю, чтобы наказать их за их неповиновение и за неправедность, которую они сотворили”… Я вижу, что бедствия, обрушивающиеся на землю, будут настолько ужасными и настолько мучительными, что многие возжелают смерти. Но великим будет избавление сыновей и дочерей Африки, если они склонятся во вретище и пепле, как дети Ниневии пред Господом нашим Богом; если мы молимся от всего сердца и склоняемся, у нас нет нужды бояться; иначе враг будет так жесток, что призовет Гог и Магог на брань. Уверуйте.

Воззвание было подписано просто: “Сын Африки”.

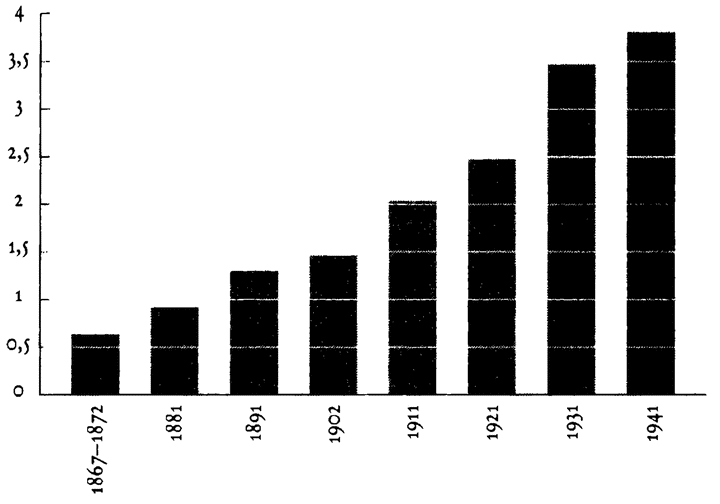

За время английского владычества доля индийского населения, получившего начальное и среднее образование, неуклонно росла, хотя по европейским меркам оставалась низкой. В 1911 году она составляла 8-18%.

Ямайка когда-то была центром крайней формы колониального гнета — рабства. Но его отмена не слишком облегчила участь среднего чернокожего жителя острова. Бывшим рабам для прокорма выделили крохотные участки земли. Из-за засухи цены на провиант взлетели. Тем временем, без поддержки, обеспечиваемой несвободным трудом, старая плантационная экономика стагнировала. Цены на сахар падали, а распространение кофе как товарной культуры лишь отчасти спасало положение. Там, где люди буквально работали до смерти, теперь они пребывали в праздности, поскольку безработица выросла. В этой обстановке власть оставалась в руках белого меньшинства, доминирующего в Ассамблее и судах. Ничтожная часть ямайских афроамериканцев получила собственность и образование, достаточные для того, чтобы сформировать зачаточный средний класс. Однако “плантократы” относились к ним с сильным подозрением. Только в церкви большинство чернокожих ямайцев могло свободно выразить себя.

На 60-е годы пришлось религиозное возрождение. Христианство, смешанное с африканским культом майал, дало опасную милленаристскую смесь. Размышления о грядущем “великом избавлении” подхлестнула публикация письма Эдварда Андерхилла, секретаря Баптистского миссионерского общества, призвавшего к изучению причин бедственного положения Ямайки. Ходили слухи, будто королева Виктория, освобождая рабов, желала наделить их землей, а не правом ее аренды у прежних рабовладельцев. На собраниях обсуждалось содержание письма Андерхилла. В умах зрела классическая революция растущих ожиданий.

Революция началась в городе Морант-Бей (округ Сент-Томас-Ин-Те-Ист), 7 октября 1865 года, в субботу. На эту дату было назначено рассмотрение апелляции некоего Льюиса Миллера против обвинения в незначительном нарушении границ владения, выдвинутого соседом-плантатором. Миллер приходился кузеном Полу Боглу, хозяину маленькой фермы в Стоуни-Гат и активному прихожанину местной черной баптистской церкви.

Письмо Андерхилла вдохновило Богла на прямое политическое выступление. Прежде Богл поддержал учреждение альтернативных “судов” для чернокожих. Теперь он собрал собственное вооруженное ополчение. Со ста пятьюдесятью “бойцами” он явился к зданию суда, где должно было слушаться дело его кузена. Последующая перестрелка с полицейскими у здания суда дала властям основание для ареста Богла и его людей, но полицейские были осыпаны угрозами, когда в следующий вторник попытались выполнить этот приказ в Стоуни-Гат. На следующий день несколько сотен человек, сочувствующих Боглу, двинулись в Морант-Бей, “трубя в раковины и рожки, стуча в барабаны”, и столкнулись с добровольцами, охранявшими встречу прихожан. В ходе столкновения были зарезаны и забиты до смерти восемнадцать человек, в том числе прихожане. Семеро были убиты ополченцами. В следующие дни, когда насилие стало распространяться по округе, были убиты два плантатора. Семнадцатого октября Богл разослал соседям письмо с открытым призывом к оружию:

Каждый из вас должен оставить свой дом, взять оружие, а у кого нет оружия, взять мотыги… Дуйте в раковины, стучите в барабаны, обходите дом за домом, зовите всех… Война идет, мои чернокожие братья, не сегодня-завтра начнется война.

Теперь это был открытый расовый конфликт. Белая женщина утверждала, что слышала, как мятежники поют:

Бакрасов [белых] жаждем мы крови,

Бакрасов кровь мы получим.

За кровью бакрасов идем мы,

Пока ее всю не получим.

Некий плантатор получил угрозу убийства, подписанную “Томасом Киллмэни[100], собирающимся убить еще больше”.

Восстания против белых на Ямайке случались и прежде. Предыдущее, в 1831 году, было жестоко подавлено. Эдвард Эйр, недавно назначенный губернатором Ямайки, был человеком, закаленным в австралийской глуши, и у него нашелся только один ответ[101]. С его точки зрения, причинами бедности чернокожих были “безделье, недальновидность и пороки”. Тринадцатого октября Эйр объявил в округе Суррей военное положение и отправил туда войска. За месяц около двухсот человек были казнены, двести — выпороты. Разрушена была тысяча домов. Тактика, которую санкционировал Эйр, сильно напоминала ту, при помощи которой восемью годами ранее подавили восстание в Индии. Было выказано, мягко выражаясь, недостаточно уважения к надлежащей судебной процедуре. Фактически солдаты (многие — сами чернокожие, из 1-го Вест-Индского полка, плюс мароны) получили лицензию на убийство. Многих расстреляли без суда. Молодого инвалида застрелили на глазах его матери. Какую-то женщину изнасиловали в собственном доме.

Кроме Богла, казнили Джорджа У. Гордона. Землевладелец, бывший судья и депутат Ассамблеи, Гордон был столпом черного общества и отнюдь не революционером. На единственной сохранившейся фотографии он изображен в очках и с усами — воплощение респектабельности. Он почти наверняка не играл никакой роли в восстании. Его даже не было ни в Морант-Бэе, ни поблизости, когда вспыхнул мятеж, хотя Сент-Томас-Ин-Те-Ист и был его избирательным округом. Гордон — “полукровка”, сын плантатора и рабыни, который публично выступал в защиту бывших рабов, — был определен Эйром как зачинщик. Именно Эйр уволил его с должности судьи за три года до этого. Теперь, чтобы гарантировать окончательное избавление, Эйр арестовал его и выслал из Кингстона в область, где было объявлено военное положение. После поспешного разбирательства, исходя из весьма сомнительных письменных показаний, Гордона признали виновным в подстрекательстве к восстанию и 23 октября повесили.

Восстание в Морант-Бэе было безжалостно подавлено. Однако скоро белые плантаторы, которые приветствовали методы Эйра, были повергнуты в шок, как и он сам. Получив поначалу похвалы от министра по делам колоний за свои “дух, энергию и рассудительность”, Эйр был ошеломлен, услышав, что произошедшее станет предметом расследования королевской комиссии, а сам он временно отстранен от должности губернатора. Преследование Эйра инициировало Общество за отмену рабовладения в Британии и за рубежом, которое не позволяло погаснуть пламени аболиционизма и видело в использовании Эйром военного положения возвращение к дням рабства. Ливингстон, узнавший в далекой Африке об этом деле, метал молнии:

Англия встала на дыбы. Напуганная матерями в младенчестве жупелом чернокожего, она ужаснулась до потери разума перед бунтом, и писаки, любящие сенсации, играя роль “ужасных мальчишек”, пугающих тетушек, завопили, что эмансипация была ошибкой. “Негры Ямайки — такие же дикие, какими они были, когда покинули Африку”. Они, возможно, сумели бы выразиться намного сильней, как толпа… которая собирается у Ньюгейта.

К кампании против Эйра, инициированной “старыми леди из Клэпхема”, однако, скоро присоединились некоторые великие интеллектуалы-либералы викторианской эпохи, в том числе Чарльз Дарвин и Джон Стюарт Милль. Не удовлетворившись отставкой Эйра с поста губернатора, они сформировали комитет, выдвинувший против него четыре иска, начиная с обвинения в соучастии в убийстве. Однако у поверженного губернатора нашлись и влиятельные сторонники (среди них Томас Карлейль, Джон Рескин, Чарльз Диккенс и поэт-лауреат лорд Альфред Теннисон). Ни один иск не был удовлетворен, и Эйр смог удалиться в Девон на пожизненную пенсию. Эйр умер в 1901 году. Ему было восемьдесят шесть лет.

После отъезда Эйра с Ямайки с плантаторским режимом было покончено. Отныне островом управлял губернатор, подотчетный Лондону. Законодательный совет, в котором преобладали назначенные губернатором люди, заменил прежнюю Ассамблею. Это был возврат к временам, когда британские колонисты еще не получили “ответственное правительство”. Тем не менее это был прогрессивный шаг, нацеленный на ограничение власти плантаторов и защиту прав чернокожих жителей Ямайки[102]. Это стало характерной чертой поздней Британской империи. В Уайтхолле и Вестминстере господствовали либеральные идеи, и это означало, что приоритет имело верховенство права, а не цвет кожи. А иначе волю колониальных легислатур просто следовало игнорировать. И все же британские колонисты все чаще рассматривали себя как высших по отношению к другим расам не только юридически, но и биологически. Что касается тех, кто нападал на Эйра, то они были бесхитростными bien pensants[103], у которых не было никакого опыта или понимания колониальных условий. Рано или поздно эти два подхода — либерализм центра и расизм периферии — должны были столкнуться.

* * *

К 60-м годам XIX века расовая проблема существовала во всех британских колониях, и в Индии, и на Ямайке, и никто не относился к ней серьезнее, чем англо-индийское деловое сообщество[104]. Экономика Ямайки находилась в упадке. Викторианская Индия, напротив, быстро развивалась. Английские капиталисты вкладывали огромные деньги в новые отрасли промышленности: выращивание хлопка и джута, добычу угля и выплавку стали. Особенно это было заметно в Канпуре, на берегах Ганга. За несколько лет он превратился в процветающий промышленный центр, “Манчестер Востока”. Этому преображению город был в значительной степени обязан твердости таких, как Хью Максвелл.

Максвеллы из Абердиншира обосновались здесь в 1806 году и начали выращивать индиго и хлопок-сырец. После 1857 года Максвелл и люди его типа принесли в Индию Промышленную революцию. Они импортировали английские прядильные и ткацкие машины и заводили текстильные фабрики по британскому образцу. До появления паровых машин Индия была мировым лидером в ручном прядении, ткачестве и окрашивании. Англичане поднимали ввозные пошлины, стремясь защититься от индийской продукции. После усовершенствования индустриального способа производства возник спрос на свободную торговлю, и теперь британцы были полны решимости восстановить промышленную экономику субконтинента на основе английской техники и дешевого труда индийцев.

Изображая Британскую Индию, мы обращаем внимание на чиновников и военных, ярко описанных Редьярдом Киплингом, Э.М. Форстером и Полом Скоттом. В результате легко забыть, как мало их там было: в несколько раз меньше, чем бизнесменов, плантаторов и профессионалов. Взгляды делового сообщества сильно отличались от взглядов администраторов. Такие, как Хью Максвелл, видели в росте образованной индийской элиты угрозу — и не в последнюю очередь потому, что понимали, что сами могут оказаться лишними. В конце концов, почему получивший должное образование индиец не сможет быть во всех отношениях столь же пригодным для управления текстильной фабрикой, как члены семьи Максвеллов?

Когда люди чувствуют угрозу, исходящую от другой этнической группы, их обычная реакция заключается в ее унижении и утверждении своего превосходства. Так делали и англо-индийцы после 1857 года. Еще до восстания шла медленная сегрегация белых и туземных поселений, своего рода неофициальный апартеид, разделивший такие города, как Канпур, на “белый” и “черный”. Между ними, по словам Киплинга, проходила “граница, где заканчивается последняя капля белой крови и начинается высокий прилив черной”. В то время как прогрессивные либералы в Лондоне предвидели в отдаленном будущем участие индийцев в управлении делами субконтинента, англо-индийцы перенимали язык американского Юга, чтобы унизить “черномазых”. И они ожидали, что закон закрепит их превосходство.

Эти надежды рухнули в 1880 году, когда новое правительство Гладстона назначило вице-королем Индии Джорджа Фредерика Сэмюэля Робинсона, графа де Грея и графа Рипона. Даже королева Виктория была “изумлена”, услышав о назначении этой особенно прогрессивной фигуры, вдобавок католика (черная метка в ее глазах). Она написала премьер-министру, что она “полагает, что это очень сомнительное назначение, поскольку он, хотя и достойный, но слабый человек”. Рипону не потребовалось много времени, чтобы подтвердить ее подозрения. Едва прибыв в Калькутту, он начал вмешиваться в дела, к которым старые хозяева Индии вроде Хью Максвелла относились очень серьезно.

В 1872-1883 годах существовало принципиальное различие между полномочиями англичан, исполнявших обязанности магистратов и сессионных судей в сельской местности, и их туземных коллег[105]. Хотя и те, и другие состояли на гражданской службе, у индийцев не было права вести уголовные процессы по делам белых обвиняемых. В глазах нового вице-короля это было недопустимой аномалией, поэтому он потребовал принять закон, который бы покончил с ней. Задачу поручили юристу совета Кортни П. Ильберту. Столь же убежденный либерал, как и его начальник, Ильберт во многом являлся противоположностью Хью Максвелла. Максвеллы десятилетиями жили в Индии, а только что приехавший туда Ильберт, довольно робкий юрист, мало что повидал кроме оксфордского Баллиоль-колледжа и лондонского Суда лорда-канцлера. Однако и у него, и у Рипона не было ни малейшего сомнения в том, что следует поставить принцип выше опыта. Согласно законопроекту Ильберта, индиец, имевший необходимую квалификацию, мог судить людей вне зависимости от цвета их кожи. Впредь правосудие не должно было различать расы, как и олицетворяющая его статуя с завязанными глазами в парке Высокого суда в Калькутте.

Нововведение касалось положения не более двадцати индийских магистратов, однако англо-индийскому сообществу предложение Ильберта показалось покушением на их привилегированное положение. Реакция на законопроект Ильберта оказалась настолько резкой, что некоторые назвали его “восстанием белых”. Двадцать восьмого февраля 1883 года, всего через несколько недель после публикации законопроекта и предварительной бомбардировки газет сердитыми письмами, в Калькутте, во внушительном неоклассическом здании муниципалитета собрались несколько тысяч человек, чтобы послушать подстрекательские речи против образованных индийских служащих, презрительно называемых бенгальскими бабу, “господами”. Атаку возглавил величественный Дж.Дж. Дж. Кесвик (Король), старший партнер в чайной фирме “Джардин, Скиннер и К?”. Он обратился к аудитории: “Считаете ли вы, что туземные судьи, прожившие три или четыре года в Англии, вернутся настолько европеизированными по нраву и характеру, что окажутся в состоянии опровергать ложные обвинения, выдвинутые против европейцев, как если бы они сами были этого рода-племени? Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои?” Получение индийцами образования, по словам Кесвика, не привело ни к чему хорошему: “Образованием, которое правительство дало им… они пользуются главным образом для того, чтобы насмехаться над ним, выказывая свое недовольство… И эти люди… требуют власти, чтобы разбирать дела и судить расу с львиным сердцем, храбрость и кровь которой сделали эту страну такой, какой она стала, и возвысила их до нынешнего состояния”. С точки зрения Кесвика, обучать индийцев для того, чтобы они становились судьями, было бессмысленно, так как те якобы неспособны и по своему рождению, и по воспитанию судить европейца. “В этих обстоятельствах, — закончил он под одобрительный гул, — стоит ли удивляться тому, что мы должны протестовать, что мы должны сказать, что эти люди непригодны к тому, чтобы управлять нами, что они не могут судить нас?”

В грубости Кесвика превзошел только второй главный оратор, Джеймс Бренсон: “Воистину, осел лягает льва. (Гром аплодисментов.) Покажите ему, как вы оцениваете свою вольность, покажите, что лев не мертв, а уснул, и ради Бога, заставьте страшиться его пробуждения. (Одобрительные крики со всех сторон.)”

В резиденции, находящейся через улицу, Рипон был озадачен этой враждебной реакцией на законопроект Ильберта. Он писал министру по делам колоний лорду Кимберли:

Признаюсь, я понятия не имел, что так много англичан в Индии испытывают подобные чувства. Я заслуживаю такого порицания, которое только возможно, за то, что я, прожив два с половиной года в Индии, не проник в истинные чувства среднего англо-индийца, которые тот испытывает к туземцам, среди которых живет. Теперь они мне известны, и это знание порождает у меня чувство относительно будущего этой страны, близкое к отчаянию.

Однако Рипон решил стоять на своем: “Поскольку мы подняли этот вопрос, мы должны довести дело до конца и проложить путь для наших преемников”. Вопрос стоял острый: как управлять Индией — “во благо народов Индии всех рас, классов и верований” или “только в интересах маленькой группы европейцев”?

Разве обязанность Англии не состоит в том, чтобы попытаться поднять индийский народ, возвысить его в общественном отношении, образовать политически, вывести на путь движения к материальному процветанию, образования и этики? Или же весь смысл и цель ее правления заключается в том, чтобы удерживать сомнительную власть над теми, кого г-н Бренсон называет “подчиненной расой, глубоко ненавидящей своих поработителей”?

Рипон, конечно, был прав. Оппозиция калькуттских деловых кругов основывалась не только на расовых предрассудках, но и на личном интересе: попросту говоря, такие люди, как Кесвик и Бренсон, привыкли пользоваться законом для того, чтобы проложить себе дорогу в сельскую местность, где производился джут, шелк, индиго и чай для их фирм. Но теперь, когда их оппозиция законопроекту Ильберта стала открытой, вице-король должен был думать не только о принципах. К сожалению, он положился на прецедент. Метнув снаряд в белое сообщество, Рипон почти сразу же уехал из Калькутты. Приближалось лето, и ничто не могло нарушить заведенный порядок. Пришло время ежегодного путешествия в Симлу, и вице-король отправился в Симлу. Дельцы из калькуттских контор воспользовались его бегством. Бизнес шел внизу, на равнине, какой бы ни была температура. Зрелище того, как Рипон перебирается в Симлу, не могло утихомирить людей, подобных Кесвику.

На холмы, в Чапсли, свою элегантную резиденцию в Симле, отправился и автор билля, вызвавшего ожесточенные споры. Тактика Ильберта заключалась в том, чтобы переждать лето, “О… чувствах, которые вызвал билль, — писал он с тревогой своему оксфордскому наставнику Бенджамину Джоуэтту, — я не имел ни малейшего представления… и… конечно, не ожидал такой бури”. “Я сильно сожалею, — сказал он другому другу, — что эта мера обнаружила и усилила расовую враждебность”. Друг Ильберта, сэр Томас Фаррер из Совета по торговле, заверил его, что либералы на его стороне:

Борьба между жаждой власти, гордостью расы [и] жадностью торговца… с одной стороны и истинным самоуважением, человечностью, справедливостью к подчиненным, симпатией… с другой — это продолжающийся бой между ангелом и дьяволом… за души человеческие.

Законопроект Ильберта поляризовал не только индийское общество, но и английское. Для либералов вроде Фаррера это была борьба за нравственность. Просвещенных поклонников Нагорной проповеди, однако, в Калькутте оказалось меньше, чем в Клэпхеме. Углубляющийся кризис, вызванный законопроектом Ильберта, прекрасно проиллюстрировал опасности управления континентом с горы.

По всей стране, при невыносимой жаре индийского лета, шла агитация. Англо-индийцы сформировали комитеты и собрали деньги. Киплинг, используя свой авторитет, обвинил Рипона в “проектировании темной утопии, питающей гордость бабу / Сказками о правосудии — и с предвзятостью с его стороны”. Политика вице-короля, жаловался он, такова: “Суматоха, и лепет, и непрерывная борьба”. Хью Максвелл из Канпура также присоединил свой голос к хору недовольных. По его мнению, для правительства было бы “неблагоразумно” “провоцировать расовую вражду”. Почему Рипон и Ильберт не видят, “что туземный ум не способен оценить и принять европейские идеи управления в руководстве страной и народом”?

“Восстание белых” было глубоко связано с воспоминаниями о Сипайском восстании, подавленном четвертью века ранее. Тогда в Канпуре были перебиты все белые женщины — и, как мы видели, вскоре возникла легенда о том, что совершались изнасилования, а не только убийства, как если бы каждый индиец только и ждал возможности похитить первую встречную мем-саиб. В удивительно схожем духе актуальной темой кампании против законопроекта Ильберта была угроза, которую якобы представляют для англичанок судьи-индийцы. Анонимный автор писал в “Инглишмен”: “Чья-либо жена может быть заподозрена в мнимом преступлении и… что понравилось бы нашим подданным сильнее, чем запугать и опозорить несчастную европейскую женщину?.. Чем выше положение ее мужа… тем больший восторг будет испытывать ее мучитель”. “Мадрас мейл” вопрошала: “Разве наши жены должны быть вырваны из домов по лживым оговорам, [которые] возводят люди, не уважающие женщин, не понимающие, а во многих случаях и ненавидящие нас?.. Вообразите, прошу вас, англичане, что она схвачена полуголым туземцем, чтобы предстать перед судом и, возможно, быть осужденной”.

Такой язык выдает один из наиболее странных комплексов викторианцев: страх перед сексуальностью. Не случайно сюжеты самых известных романов эпохи — “Поездка в Индию” Форстера и “Жемчужина в короне” Скотта — начинаются с предполагаемого посягательства индийца на англичанку, за которым следует судебный процесс, где председательствует судья-индиец. Такое действительно случалось. Когда анти-ильбертова кампания достигла кульминации, англичанка по фамилии Юм обвинила своего уборщика в изнасиловании, и хотя обвинение оказалось ложным (на самом деле они были любовниками), в лихорадочной атмосфере того времени оно казалось доказательством справедливости такого опасения.

Вопрос в том, почему угроза, что индийские судьи смогут судить англичанок, связывалась с вероятностью сексуальных контактов между индийцами и англичанками. В конце концов, между мужчинами-англичанами и индианками не было недостатка в таких контактах (до 1888 года существовали даже легальные бордели для британских солдат). И все-таки законопроект Ильберта, казалось, угрожал разрушением не только казармам, но и спальням в бунгало. Девяносто тысяч белых, которые претендовали на управление 350 миллионами коричневых, видели в равенстве перед законом прямую дорогу к межрасовому насилию.[106]

* * *

В декабре, когда Рипон вернулся в Калькутту, он получил смешанный — или скорее раздельный в расовом отношении — прием. Когда он ехал через мост от железнодорожной станции, толпы ликующих индийцев приветствовали “друга и спасителя”. Но в Резиденции Рипон был освистан, ошикан и осмеян соотечественниками, один из которых дошел до того, что назвал его “проклятым старым педерастом”. На банкетах только официальные лица были готовы выпить за здоровье вице-короля. Ходили даже слухи о заговоре с целью похитить его и отправить в Англию. Чучело злополучного Ильберта публично сожгли.

Вице-король уступил. Он оказался, как и предсказала королева, слабым и не получил помощи от несвоевременно посетившего Индию ее сына, герцога Коннахта (тот назвал Рипона “самым большим дураком в Азии”). Принципиально важные положения законопроекта Ильберта были отвергнуты, и белые подсудимые в любом уголовном деле, которое мог слушать индийский судья, получили право требовать, чтобы жюри присяжных не менее чем наполовину состояло из англичан или американцев. Это был удивительно странный компромисс. И все же это была уступка, причем опасная. Презрение, которое питало большинство англо-индийцев к образованным индийским судьям и их друзьям, теперь выказывалось открыто. Как заметил с тревогой один из коллег Ильберта, тон кампании в печати против этого законопроекта был рискованно несдержанным. Письма “изобиловали дикими оскорблениями и обидными нападками на туземцев, и каждый железнодорожный охранник или бригадир с плантации индиго мог безнаказанно их третировать, будто господин своих рабов… Политическое покрывало, которое правительство набрасывало на тонкие отношения между двумя расами”, было “грубо разорвано толпой, потрясающей кулаками перед лицом всего туземного населения”. И теперь, как он опасался, стало очевидно действительно важное следствие провала законопроекта Ильберта: не “восстание белых”, а реакция индийцев. Лорд Рипон совершенно неумышленно пробудил подлинно индийское национальное самосознание. Газета “Индиан миррор” отмечала:

Первый раз в современной истории индусы, мусульмане, сикхи, раджпуты, бенгальцы, мадрасцы, бомбейцы, пенджабцы и пурби соединили усилия, чтобы создать конституционное объединение. Целые расы и классы, которые никогда прежде не интересовались делами страны, принимаются за них теперь с таким рвением и серьезностью, что это искупает прежнюю их апатию.

Всего два года спустя после “восстания белых” состоялся первый съезд Индийского национального конгресса (ИНК). Хотя британский основатель видел в этой партии подобие клапана для выпуска пара, ИНК занял видное место в националистическом движении[107]. С самого начала в него входили стойкие люди из образованного класса, которые служили британской власти, вроде Джанакината Боса и аллахабадского адвоката Мотилала Неру. Джавахарлал, сын последнего, стал премьер-министром независимой Индии. А сын Боса, Субхас Чандра, во время Второй мировой войны возглавил армию, сражавшуюся против англичан. Совсем не преувеличение видеть в “восстании белых” причину отчуждения этих двух семей от колониальной администрации.

Индия была ядром Британской империи. Как только британцы начали вызывать отчуждение у англизированной элиты, фундамент империи пошел разрушаться. Но могла ли найтись другая часть индийского общества, которая поддерживала бы британцев? В это довольно трудно поверить, но альтернативу азиатскому апартеиду некоторые искали в английской классовой системе.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Разделение службы

Разделение службы Такова была нормальная военно-служебная карьера дворянина, как ее наметил Петр. Но дворянин был нужен всюду: и на военной, и на гражданской службе; между тем при более строгих условиях первой и вторая в новых судебных и административных учреждениях

Разделение армии

Разделение армии Всех воинов-молодоженов царь теперь отослал домой на зимний отпуск, что еще увеличило его популярность. Клеандру и Кену, которые их сопровождали, Александр дал указания собрать свежие подкрепления в Македонии и Греции.Экспедиционная армия была

5. Разделение народов

5. Разделение народов У Ноя было три сына: Сем (Шем или Сим), Хам и Яфет. Вместе с отцом они спаслись от потопа в ковчеге; после потопа Ной и его дети начали возделывать землю и насаждать виноградники. С течением времени у сыновей Ноя родились дети и внуки, и род людской снова

Классовое разделение

Классовое разделение Каюты пассажиров второго и третьего класса располагались на нижних палубах. Неудивительно, что они гораздо раньше лицом к лицу столкнулись с реальностью. Пока пассажиры первого класса упрямо отказывались садиться в шлюпки на верхней палубе, из недр

5. РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА

5. РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА Раз-де-ле-ни-е тру-да. 1. Распределение на отдельные, обособленные задания с целью достижения максимальной эффективности, приводящее к механической работе; базовая составная часть производства. 2. Сокращение или расщепление человеческой деятельности на

Разделение

Разделение Ухудшение ситуации в Палестине после войны ясно показало, что британский мандат долго не продержится. ООН обсуждала эту проблему в январе 1947 года. Генеральная ассамблея ООН 29 ноября проголосовала за разделение Палестины между арабами и евреями. Решение

РАЗДЕЛЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ

РАЗДЕЛЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ Одна из статей Никео-Цареградского символа веры провозглашает веру «во единую, святую, соборную и апостольскую церковь». Однако уже в те времена, когда принимался Символ, эта единая церковь раздиралась непрестанными раздорами и разделениями. Скоро

Разделение царства

Разделение царства В царстве назревало недовольство правлением Соломона. К концу его царствования в стране, в особенности в северной ее части, которая находилась в подчиненном положении по сравнению с Иудеей, где располагалась столица, недовольство перешло в открытое

«Разделение Церквей».

«Разделение Церквей». Чтобы не смущать догматистов и не быть безответными на их недоуменные вопросы об единой Церкви, мы считаем более правильным назвать грустный факт, имевший место во вселенской церковной жизни в IХ-ом веке, великим церковным расколом. Для этого есть