Глава 7 Он мобилизовал английский язык

Глава 7

Он мобилизовал английский язык

Давайте присоединимся к нашему герою, когда он стоит в палате общин. Он ритмично гвоздит оппонентов речью, которую никогда не забудет. Этот случай запечатлеется в его памяти как новый способ заставить слушателей затаить дыхание и остолбенеть.

На календаре 22 апреля 1904 г., и молодой карьерист ведет игру на пределе своего мастерства. Ему двадцать девять, он розовощек, и пышная копна каштаново-рыжих волос еще крепко держится на его голове. Его распирает от возбуждения. Только в этом году он выступал десятки раз, он чуть ли не подпрыгивал на месте, чтобы привлечь внимание спикера, и поучаствовал в дебатах по самым разнообразным темам: армейский бюджет, Брюссельская сахарная конвенция, использование китайской рабочей силы. Он начал создавать себе репутацию.

Его портреты с восхищенными комментариями регулярно появляются в газетах. Вот он ударяет кулаком себя по ладони, а вот стоит, уперев руки в бока, или делает рубящий жест. Его дерзкие нападки на собственную партию, в то время как консерваторов, по всей видимости, затягивает водоворотом на электоральное дно, прибавляют ему очков. Либералы готовы найти ему местечко, он, кажется, чувствует запах кожи министерского портфеля…

И он бичует тори, сидящих на скамьях перед ним, подобно энергичному пешему туристу, вознамерившемуся исхлестать тростью разросшийся чертополох. Тори «фальшивы», говорит он; они забыли заповеди «консервативной демократии», заявляет он Бальфуру, который уже выступил в дебатах. Можно вообразить, как слушает Бальфур, непроницаемо глядя из-под полуопущенных век.

Тори вокруг шикают и шаркают ногами, судорожно стараясь сбить его. Только скамьи оппозиции подбадривают Черчилля – и неудивительно, если учесть, о чем он говорит.

Это вовсе не то, что сегодня признали бы консерватизмом, а Маргарет Тэтчер от этого пришла бы в исступление. И даже современное лейбористское правительство никогда не согласилось бы с тем, что отстаивал Черчилль. Он защищал право больших групп бастующих рабочих приходить в дома к тем, кто не участвует в забастовках, и фактически заставлять тех присоединиться. Он хотел, чтобы профсоюзы были защищены от судебных исков и на них нельзя было бы наложить штраф, даже если некоторые их члены нарушат закон в ходе агитации.

Это скорее не социализм, а нео-анархо-синдикализм, однако, прежде чем кто-то из современных тори придет в большое расстройство, нужно вспомнить контекст: Черчилль произносил свою речь в то время, когда бедность была чрезмерна, когда рабочего человека все еще угнетали его хозяева в степени, немыслимой сегодня. Черчилль говорил уже сорок пять минут, и говорил хорошо.

Он подошел к кульминации своего выступления и начал разносить палату общин за вопиющее отсутствие должного представительства всех классов. «Где у нас рабочие?» – вопрошает отпрыск Бленхейма. «Посмотрите на то влияние, которое оказывают директора компаний, образованные специалисты, военнослужащие, на то, как представлены интересы железнодорожных обществ, землевладельцев и виноторговцев», – говорит он, и мы представляем, как его герцогская рука описывает круг, чтобы охватить недобро глядящих тори.

До?лжно признать, говорит он, что влияние трудящихся классов смехотворно мало. «И это зависит от тех, кто…» – произносит он и останавливается.

Многие глаза вопрошающе смотрят на него. От кого зависит? Что зависит? Что сделали «те, кто…»? Палата ждет.

Проходит секунда. Черчилль делает вторую попытку: «Это зависит от тех, кто…» Становится понятно – приключилось что-то странное.

Похоже, он стал жертвой мозгового саботажа, какой-то внезапной забастовки в его памяти, сколь иронично это ни звучит.

В обширном трюме его головы отказываются работать грузчики. Конвейерная лента языка движется вхолостую. Не выходит ни слова. Черчилль пытается снова, но безрезультатно. Хоть убей, он не может вспомнить, что собирался сказать.

Целых три минуты он стоит, в то время как тори громко хохочут, а скамьи оппозиции пытаются выразить сочувствие разнообразными возгласами. Три минуты! Палата общин и в лучшие времена – не прощающая ошибок экосистема: потеряйте нить выступления хоть на несколько секунд, и вас окатят презрением. А Черчилль не мог произнести ни слова дольше, чем вы читаете эту главу.

Это катастрофа, а он – живой труп. Окружающие начинают шептаться и отводят взгляды. То же самое случилось с Рандольфом, говорят они, бедный малый идет по отцовскому пути – его настигла ужасная преждевременная старость. Наконец Черчилль садится. «Я благодарю собравшихся за то, что выслушали меня», – в отчаянии говорит он и закрывает голову руками.

На следующий день газеты были наполнены рассказами о провале Черчилля, известному специалисту по нервным болезням предложили поставить диагноз. Это случай, заявил доктор, «дефекта мозговой деятельности». Что ж, в мире не найдется человека, который в те или иные моменты не страдал бы от дефектов мозговой деятельности, название этого расстройства звучит очень удобно, – но не эта беда стряслась с Уинстоном Черчиллем в тот день.

Если вы захотите спонтанно дать ему неопровержимую характеристику, вы скажете, что он – величайший оратор последнего столетия. Во всяком случае, величайший оратор Британии, который поспорит с Мартином Лютером Кингом за первое место в мире. Он – единственный политик, чьи речи и манера выступления до сих пор пародируются людьми всех возрастов.

Ах, Черчилль, говорим мы, выпячиваем подбородок и, рыча нараспев, декламируем знакомые слова, например что будем сражаться на побережье. В отношении ораторского искусства он подобен Уильяму Шекспиру в отношении драматургии: он – наилучший исполнитель, синтез Перикла и Авраама Линкольна с небольшой, но несомненной частичкой Леса Доусона[26].

Мы полагаем, что он был сверхъестественно одарен: как будто произошел от союза Зевса и Полигимнии, музы риторики. Но, боюсь, мы правы лишь отчасти.

Верно, что по-своему он был гением, но не от природы. Он не был Ллойд Джорджем или Лютером Кингом – он не умел импровизировать, как это могут прирожденные ораторы; когда он говорил, его речь не лилась из сердца щедрым потоком спонтанного искусства.

Речи Черчилля были триумфом подготовительной работы. Он придавал фразам окончательную форму, перерабатывая и вылизывая их, словно медведица своих медвежат. Всегда перед ним блуждающим огнем призрачно мерцала репутация отца, и по мере взросления Черчилля мы замечаем, как упорно и страстно он подражает Рандольфу.

Учась в Харроу, он громко отстаивал свои взгляды в дебатах со старшими школьниками. Будучи младшим офицером в Сандхерсте, выступил со страстной защитой права проституток заходить в бар театра-варьете «Империя» на Лестер-сквер. «Леди империи, – заявил девятнадцатилетний девственник, забравшись на барный стул в компании гогочущих товарищей, – я поддерживаю свободу!»

Не сразу понятно, отчего эта тема – право проституток заниматься своим делом – подтолкнула величайшего государственного деятеля Британии к первому публичному выступлению.

Нет никаких свидетельств, что его вмешательство было как-то вознаграждено, плотским или иным способом. Оно было лишь шуткой, но он хотел привлечь внимание к себе – и преуспел. О речи сообщили в газетах.

Когда ему было двадцать три, он уже считал себя достаточно искушенным оратором, чтобы написать эссе по данному предмету, озаглавленное «Строительные леса риторики» (The Scaffolding of Rhetoric). Этот восхитительно высокопарный и самоуверенный документ не был опубликован при его жизни. В нем он анализирует то, что, очевидно, считает своим успехом. «Иногда небольшое и терпимое заикание или другой дефект речи помогает овладеть вниманием аудитории», – замечает он, что, наверное, вызвано его шепелявостью. Ее он объясняет препятствующей связкой своего языка, которой нет в анатомическом строении других человеческих существ.

Далее он описывает воздействие предписанных методик на толпу людей. «Возгласы одобрения становятся громче и чаще, энтузиазм стремительно нарастает, слушателей охватывают безотчетные эмоции, их сотрясает от страстей, полностью покоривших их». Конечно, некоторые ораторы могли исполнить этот трюк. Рок наделил этим умением его величайшего врага – немецкого диктатора, против которого Черчилль должен будет вести риторическую войну с 1940 г.

Но было ли это мастерство у Черчилля? Тряслись ли его слушатели как осины? Охватывали ли их неконтролируемые эмоции? Считается, что его первая речь в палате общин была успешна, но по крайней мере один наблюдатель счел, что он выглядел слабовато – «академично и вяло». Люди неизбежно проводили сравнение с Рандольфом, и не всегда они были добры.

«Мистер Черчилль не унаследовал голос отца – за исключением небольшой шепелявости – или его манеру выступления. Произношение, речь, внешность не играют на него», – говорилось в одном отчете. Другой журналист, написавший, по существу, доброжелательный отзыв, заметил, что «мистер Черчилль и ораторское искусство пока не друзья. И, думаю, вряд ли ими станут».

Вероятно, такая критика была обескураживающей для Черчилля. Он чрезвычайно гордился своими выступлениями, и в романе «Саврола», написанном в Индии, Черчилль рисует яркую картину, полную самовозвеличивания, о своих (или Савролы) приемах составления речей.

Что ему следовало сказать? Он механически выкуривал сигарету за сигаретой. В облаке дыма ему представилась заключительная часть выступления, которая должна глубоко врезаться в сердца людей в толпе. Высокая мысль, изящное сравнение, переданные с помощью ясного языка, понятного даже неграмотным, будут взывать к самому простому, что оторвет их от материальных забот о жизни и пробудит чувства. Идеи стали облекаться в слова, слова группировались в предложения, он нашептывал их и, подчинившись ритму собственной речи, начал искать аллитерации. Одна идея сменяла другую подобно скоротечному потоку, на волнах которого играет солнце. Он схватил листок бумаги и стал лихорадочно делать заметки карандашом. Вот важная мысль, не стоит ли ее усилить посредством тавтологии? Он нацарапал сырое предложение, перечеркнул его, обработал и написал снова. Оно будет приятно их слуху, их чувства улучшатся, а разум обострится. Какая превосходная игра! В его голове были карты для нее, а ставки были так высоки.

Он работал час за часом. Экономка, которая принесла ланч, застала его молчаливым и погруженным в работу. Она уже видела его таким и не решилась отвлекать. Нетронутая пища стыла на столе, стрелки часов медленно двигались, отмечая размеренный ход времени. Но вот он встал и, находясь под влиянием собственных мыслей и слов, начал расхаживать по комнате быстрыми, короткими шагами. При этом он выразительно проговаривал предложения низким голосом. Внезапно он остановился, и его рука с силой ударила по столу. Речь была завершена…

Дюжина листов почтовой бумаги, покрытых фразами, фактами, числами, была результатом его утренней работы. Они были скреплены и лежали на столе, безобидные и пустяковые бумажные страницы. Но для Антонио Молары, президента республики Лаурания, они были страшнее бомбы. А ведь Молара не был ни глупцом, ни трусом.

Мне нравится этот отрывок, поскольку, как я уверен, он характеризует раннюю методику Черчилля при составлении речей. Мы видим, что первостепенное значение он придает языку. Значимы именно слова и то удовольствие, которое получаешь, собирая их в единое целое, чтобы достичь желаемого ритма и воздействия. Мелодия речи значительнее логики содержания. Шипение важнее котлеты.

В том и состояло обвинение против него – суровое предположение, что он сам не верит собственным словам. Есть простое объяснение тому, что Черчилль потерпел фиаско и сгорел в тот апрельский день 1904 г. Он не говорил от сердца, он не говорил, опираясь на глубокое и непосредственное знание предмета, которое приобретается за многие годы взаимодействия с профсоюзами.

Он говорил по памяти. Подобно Савроле он написал речь и выучил ее, как попугай, слово за словом. После сорока пяти минут оскорблений со стороны тори он просто забыл, что должно идти следом. А может быть, он капитулировал перед подсознательным отвращением к тем социалистическим идеям, которые выражал.

Больше он не повторил этой ошибки. Он брал скрепленную пачку машинописных листов и не стыдился подглядывать в нее через очки в черной роговой оправе. Речи Черчилля были цицероновскими, литературными по своей сущности, они были декламацией текста.

У него случались великие триумфы в палате общин – посмотрите его речи в бытность канцлером казначейства, сжатые и ясные изложения экономической ситуации, как он ее понимал, – и все же его слушателям на протяжении почти всей его карьеры казалось, что чего-то не хватает. Да, он был хорош в вербальной пиротехнике, но где чувство, где правда, где аутентичность? Ллойд Джордж сказал в 1936 г., что Черчилль был «ритором, а не оратором. Он задумывался только о том, как звучит его фраза, но не о том, как она воздействует на массы». В 1909 г. парламентарий от Либеральной партии Эдвин Монтегю написал Асквиту: «Уинстон еще не премьер-министр, но и будь им, он не станет тяжелой артиллерией. Он восхищает и веселит, даже приводит слушателей в восторг, но с его уходом исчезает и память о том, что он говорил».

Даже самые пылкие его сторонники видели этот структурный изъян. Лорд Бивербрук был одним из тех, кто способствовал продвижению Черчилля к власти в 1940 г., но в 1936 г. он заметил, что «ему не хватает должной нотки искренности, которую хочет услышать страна».

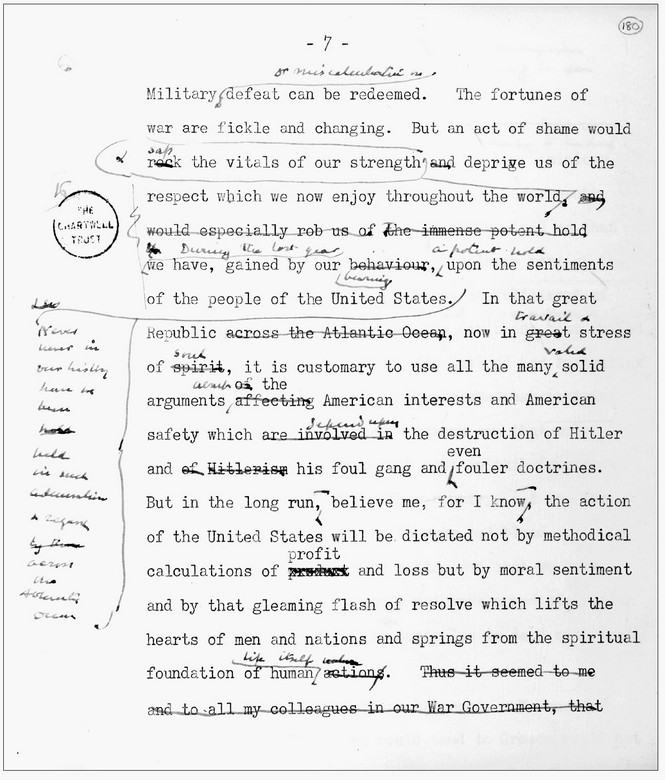

Машинописный текст радиообращения Черчилля 27 апреля 1941 г.

Как это часто бывало, Черчилль охотно признавал собственные недостатки. Он знал, что бывает слишком увлечен словами, и однажды сказал: «Я скорее заинтересован не в принципах, которые я отстаиваю, а в том, какое впечатление производят мои слова».

Таким он мог бы и остаться в памяти – старомодным знатоком гипербол и напыщенности – оратором, которому кажется остроумным назвать неправду «терминологической неточностью» или бездумно и предвзято сказать такое, отчего у присутствующих отвисают челюсти: «Индусы – это подлая раса, спасаемая лишь своим быстрым размножением от погибели, которую она заслужила».

Его могли бы считать человеком, у которого любовь к роскошному языку перевешивает здравый смысл, лишенным необходимой ноты искренности и оттого неспособным убедить.

Все это изменилось в 1940 г., когда сами события подошли к гиперболичной кульминации. Острота кризиса, с которым столкнулась Британия, достигла экзальтированного уровня речей Черчилля. И его стиль уже не казался избыточным и архаичным, потому что ему требовалось пробудить древний инстинкт – всеохватное желание островитян отбить натиск захватчика. Опасность была столь велика и столь очевидна, что не могло быть никаких сомнений в его искренности.

Черчилль ответил на вызов истории самыми совершенными речами, которые он когда-либо произнес. Они необязательно были шедеврами риторического театра. Сопоставьте Гитлера и Черчилля, посмотрите на записи их выступлений на YouTube – и станет ясно, что по демагогическому воздействию нацистский лидер далеко впереди.

Верно, что Гитлер использовал Геббельса для первоначального разогрева публики, и та доходила до антисемитского безумия, он также применял постановочные приемы: прожекторы, музыку, факелы – для того, чтобы усилить настрой. Но это не было секретом. Посмотрите на Гитлера, если сумеете вынести его вид, и вы заметите его гипнотические способности. Сначала долгая, мучительная пауза, потом он плавно начинает говорить со сложенными руками, и вот он разнимает их, а его голос постепенно повышается, за этим следует устрашающая пластика решительных жестов, которые в совершенстве синхронизированы с крещендо его речи.

Перед ним на столе лежат какие-то бумаги, но он почти не обращается к ним. Похоже, он произносит речи, не пользуясь заметками. Посмотрите на его воздействие на собравшихся: светящиеся счастьем лица молодых женщин, крики мужчин, единый салют рук, вздымающийся подобно щетине какого-то гигантского подводного существа.

Послушайте, как он подводит их всех к коллективному экстазу: короткими безглагольными фразами – грамматически неверными, но полными суггестивного воздействия. Этот высокоэффективный прием развивался впоследствии, среди тех, кто пользовался им, был и Тони Блэр.

И теперь сравните Гитлера со стариной Черчиллем. Вот он стоит – с заметками в руке, организованными подобно последовательности хайку на странице, а каждая из них представляет полное и грамматически правильное предложение, снабженное основным глаголом. Его жесты в сопоставлении кажутся одеревенелыми и слегка несвоевременными: его рука то и дело приподнимается вне связи с речью.

Что же касается манеры произнесения, то, к большому сожалению, у нас нет его выступлений в палате общин, мы вынуждены ограничиваться теми записями, которые были сделаны для радиотрансляций. Хотя в них есть рычание – но Черчилль, разумеется, не кричит и не безумствует, даже наоборот, некоторые его фразы эмоционально понижаются, становясь спокойными. Его выступления в парламенте, возможно, отличались большей напористостью, но нетрудно понять, почему отзывы на его речи не всегда были благожелательны.

В сущности, как недавно показал Ричард Тойе в превосходном обзоре «Рык льва» (The Roar of the Lion), утверждение, что страна «сплачивалась вокруг Черчилля», является несколько мифотворческим. Наш старый приятель Ивлин Во воспользовался смертью Черчилля в 1965 г., чтобы снова пнуть его: «Сплачивал нацию, вот еще! Я был военнослужащим в 1940-м. С каким презрением мы относились к его обращениям!»

Черчилль был «радиоперсонажем», пережившим свою лучшую пору, изрек Во. Некоторые жаловались, что он был пьяным, либо уставшим, либо слишком старым, либо что он слишком стремился к внешним эффектам. Тойе раскопал суждение А. Н. Джеррарда, клерка из Манчестера, согласно которому Черчилль, «когда он говорит, производит впечатление человека, решившего, что от него ожидают “доставки товаров”, того, что его речи будут переданы в будущее. Поэтому он тщится, чтобы его выступления были того же качества, как, к примеру, геттисбергская речь Линкольна. На мой взгляд, он при этом садится в лужу».

Тойе нашел свидетельство о солдатах, слушающих его в больничных палатах и кричащих «Лжец!», «Чушь!», только, естественно, гораздо грубее. В конце его радиообращения тетушка М. А. Пратта, ведшего дневник, сказала: «Он не оратор, верно?»

Некоторые не любили Черчилля за то, что он слишком антикоммунистичен, или слишком консервативен, или слишком воинствен. Свое мнение они свободно выражали финансируемой правительством Mass-Observation, организации, изучающей общественное мнение. И если хорошенько подумать об этих диссидентах, безнаказанно нападающих на великого лидера военного времени в час, когда над страной нависла жестокая угроза, возникает желание перелицевать их аргументацию.

Конечно, репутация Черчилля не умаляется разящей критикой заметной части британского общества. Из-за чего, согласно доводам Черчилля, была война? За что мы сражались?

Главный его посыл нации был в том, что мы сражались за ряд старых английских свобод, и не последнее в их числе право говорить все, что вы думаете, о правительстве, не опасаясь произвольного и внесудебного ареста. Конечно, были те, кого раздражали некоторые выступления Черчилля. Но то же справедливо и в отношении всех когда-либо произнесенных великих речей.

Кто-нибудь мог напомнить язвительному А. Н. Джеррарду, который неблагосклонно сравнивал Черчилля с Линкольном, что написала The Times в 1863 г.: «Церемония в Геттисберге стала нелепой из-за незадачливых острот бедного президента Линкольна».

Действительность такова, что придир и ненавистников всегда предостаточно, в количествах, которых не потерпели бы нацисты. Но посмотрите на статистику в конце книги Тойе: огромные аудитории его радиотрансляций, стратосферные рейтинги одобрения. То, что он говорил, ободряло людей, объединяло их, наполняло энергией.

Они чувствовали, как у них бегут мурашки и подступают слезы. Когда Вита Сэквилл-Уэст услышала Черчилля ночью по радио, по ее телу прошла дрожь – не из-за отвращения или неловкости, но из-за душевного волнения и понимания, что он прав.

Во время войны он находил слова, которые брали людей за душу, – так, как это не удавалось ему в предшествующей карьере. Порою, однако, он не вполне придерживался правды. Гарольд Никольсон отметил, что однажды его оценка величины британского флота включала пароходы на канадских озерах.

Капитан А. Г. Тальбот отвечал за борьбу с немецкими подводными лодками. Когда ему хватило нахальства поставить под сомнение статистику Черчилля о потопленных субмаринах, он получил следующий ответ: «В этой войне, Тальбот, два человека топят подводные лодки. Вы их топите в Атлантике, а я – в парламенте. Беда в том, что вы топите их в два раза реже, чем я». Но в целом люди понимали, что он честен с ними и, разумеется, искренне говорит о вызове, стоящем перед страной.

Им нравились его шутки, ведь смех избавлял от жизненных тревог. Парламентарий-консерватор Чипс Ченнон был среди тех, кто считал, что «несерьезность» неуместна, – но большинство получало удовольствие, когда он называл нацистов «нарциссами», Гитлера – «герром Шикльгрубером», а Петэна – «Питейном». Главное, он говорил на языке, который был моментально понятен. Гарольд Никольсон резюмировал это в 1943 г.: «Выигрышной формулой была комбинация высоких полетов риторики с неожиданными снижениями к доверительной беседе. Из всех его приемов – этот никогда не подводил».

Черчилль возвращается к одному из ключевых предписаний своего эссе 1897 г. «Строительные леса риторики» – использованию коротких слов. Мы слышим, как юный Черчилль подсказывает старому лидеру военного времени, шепчет на ухо своему шестидесятипятилетнему аватару: «Публика предпочитает короткие родные слова общего употребления. Более короткие слова в языке, как правило, более древние. Их значение глубже проникло в национальный характер, и они более притягательны для неискушенного разума, чем слова, позднее заимствованные из латинского и греческого».

Этот урок вдохновляет великие речи военного времени. Если вы присмотритесь к рукописи речи «Их звездный час»[27], то обнаружите, что он вычеркнул liberated и поставил взамен freed[28].

Чтобы увидеть совершенный пример комбинации, упомянутой Никольсоном, – снижения от горнего к дольнему, – взгляните на бессмертную строчку о Битве за Британию. На календаре 20 августа 1940 г., и война за небеса достигла зенита. Действительно, настал тот час, когда у Британии нет резервов, практически все воздушные суда в небе – они пытаются отразить атаку немцев.

Генерал Гастингс «Паг» Исмей, секретарь Черчилля по военным вопросам, описал, как он провел с ним послеполуденные часы, наблюдая за сражением из бункера Королевских ВВС в Аксбридже: «Страх был тошнотворен. Когда наступил вечер, бой стих, и мы поехали на машине в Чекерс[29]. Первыми словами Черчилля были: “Не говорите со мной. Я никогда не был так взволнован”. Приблизительно через пять минут он наклонился вперед и сказал: “Никогда еще в истории человеческих конфликтов не были столь многие так сильно обязаны столь немногим”».

Черчилль просил о тишине не для того, чтобы просто предаться эмоциям. Как и любой другой хороший журналист в таких обстоятельствах, он хотел облечь свои чувства в слова и тем самым четко выразить их.

Начнем с возвышенного сочетания «человеческие конфликты» – это помпезное и типично черчиллевское иносказание обозначает войну. Затем мы переходим к коротким англосаксонским созвучиям. Давайте разберемся, какую смысловую нагрузку несут эти шесть слов.

«Столь многие». Кто эти многие? Имеется в виду страна в целом и те вне ее пределов, чье выживание зависит от Англии: покоренные французы, американцы и все, кто надеется, что Гитлер не победит.

«Так сильно». Какова мера нашего долга и чем он может быть отплачен? Черчилль подразумевает, что благодарностью – за защиту Англии, за пригороды, сельский крикет, теплое пиво, демократию, общественные библиотеки: все то, что делает страну особенной и чему угрожало гибелью люфтваффе.

«Столь немногие». Еще в древние времена возникло представление об исключительности героизма тех, кто малым числом сражается с превосходящим противником. «Мы немногие, мы счастливые немногие» (We few, we happy few), – восклицает шекспировский Генрих V. И в оперативной памяти Черчилля были также 1200 строк из «Песен Древнего Рима» Маколея, включая речь Горация Коклеса, сдержавшего полчища этрусков. «На том узком пути и трое могут тысячу остановить», – вскричал он.

Всем понятно, что в этом случае Черчилль отсылает к пилотам Королевских ВВС – их число было малым по сравнению с миллионами людей, находившихся в то время под ружьем, – к тем, кто поднимался в небо и часто не возвращался, определив тем не менее ход войны.

Это изречение превосходно – едва услышав, вы тут же запоминаете его, оно необыкновенно сжато и ритмически совершенно. Если пояснить, используя риторические термины, оно представляет собой классический нисходящий триколон[30] с анафорой, то есть повторением ключевых слов. Каждый речевой отрезок, или колон, короче предыдущего.

(NEVER IN THE FIELD OF HUMAN CONFLICT HAS)

So much been owed by

So many to

So few.

(НИКОГДА ЕЩЕ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ

КОНФЛИКТОВ)

Не были столь многие

Так сильно обязаны

Столь немногим.

Если вам интересен классический восходящий триколон, полюбуйтесь на бесподобное черчиллевское высказывание по случаю победы под Эль-Аламейном в 1942 г.:

Now this is not the end.

It is not even the beginning of the end.

But it is, perhaps, the end of the beginning.

Это не конец.

И даже не начало конца,

Но, возможно, конец начала.

Когда он откупорил этот триколон на банкете лорда-мэра, присутствовавшие рассмеялись от удовольствия и удивления. Ведь в этом случае последний колон для разнообразия дополнен хиазмом – он переставил местами «начало» и «конец», – что заставляет задуматься и способствует тому, что высказывание мгновенно становится цитируемым афоризмом. При этом по своей этимологии оно полностью англосаксонское.

Я останавливаюсь на этих риторических приемах, поскольку важно понять, что все великие речи в некоторой степени зависят от них. Но со времен софиста Горгия были те, кто утверждал, что риторические украшения сомнительны, так как они усиливают слабый аргумент и сбивают с толку слушателей.

Если вы послушаете Гитлера на YouTube, то обнаружите, что одна из его речей удручающе походит – по теме и структуре – на выступление Черчилля «Мы будем сражаться с ними на побережье»[31]. «Мы никогда не ослабеем, никогда не устанем, никогда не падем духом» и так далее. Но если сравнить внимательнее, сходство рассеивается.

Чего хочет Гитлер? Завоевания и мести. Какие эмоции пробуждают его речи? Паранойю и ненависть. Чего хочет Черчилль? Что же, это хороший вопрос – ведь, исключая тему выживания Британии в войне, он восхитительно расплывчат в своей телеологии, сколь бы возвышенна она ни была.

Он хочет «широких пространств и славных дней» или «широких, залитых солнцем высот». Ему нравится идея «определенно бо?льших периодов». Больший период – что это? Все звучит так, будто связано с ожирением. И что он подразумевает под «широкими пространствами»? Норфолк?[32]

Я думаю, что он сам не вполне понимал, чего хочет (эта проблема обострилась политически по окончании войны), кроме общего пожелания доброты, счастья, мира и сохранения того уклада, при котором он вырос. Кто касается эмоций, пробуждаемых его речами, – они были совершенно здоровыми.

Да, было много скептиков. Но для миллионов людей – искушенных и неискушенных – он использовал свое ораторское мастерство, чтобы наполнить сердца мужеством и вселить уверенность, что они смогут отразить самую смертоносную из известных им угроз.

Гитлер показал, какое зло способно нанести искусство риторики. Черчилль показал, как оно помогает спасти человечество. Уже отмечалось, чем отличались речи Гитлера и Черчилля: Гитлер убеждал вас, что он может все, Черчилль – что вы можете все.

Миру повезло: рык был услышан. Речи Черчилля заслужили ему бессмертную репутацию и бессмертную популярность. Конечно, ему нравились аплодисменты, в каком-то смысле составление речей было для него сродни привычному поиску будоражащих приключений.

Он хотел риска, непосредственного контакта, адреналина – и восторженного приема. Многие люди так устроены, многие исполнители живут только ради своей публики. Их любят миллионы, но зачастую они оказываются чудовищами в личной жизни.

В случае Черчилля это было решительно не так. Он не только увлекал за собой широкую публику, но и заслужил беззаветную преданность тех, кто был ему наиболее близок.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава 17 АНГЛИЙСКИЙ БРАК

Глава 17 АНГЛИЙСКИЙ БРАК Теперь он знает то, как небо чтит Благих царей, и блеск его богатый Об этом ярко взору говорит. Данте. «Рай». XX Облегчение, которое испытала королева Маргарита, сложив с себя бремя государственных забот, полностью разделяли ее подданные. Хотя ее

Глава 10. Английский «сбой»

Глава 10. Английский «сбой» Но вы резонно заметите нам, что дальше Гитлер терпел большие неудачи. Что его психологические триллеры сбоили. И это действительно так. Но почему? Давайте разберемся. Тем более, что это также важно для военного искусства сверхновых русских.Итак,

Глава IV «АНГЛИЙСКИЙ ЦАРЬ»

Глава IV «АНГЛИЙСКИЙ ЦАРЬ» АНГЛИЧАНЕ «ОТКРЫВАЮТ» МОСКОВИЮВ начале XVI века экономика Московского царства развивается примерно так же, как и в других странах Европы. В 1534 году Еленой Глинской, матерью будущего царя Ивана Грозного, была проведена денежная реформа, сменившая

Глава 11 АНГЛИЙСКИЙ ФАШИЗМ В АНГЛИИ

Глава 11 АНГЛИЙСКИЙ ФАШИЗМ В АНГЛИИ Далеко не чуждый английскому народному характеру, фашизм — скорее новое выражение одного очень старого… течения в истории английской мысли. Джеймс

3. Язык бюрократии и язык автобиографии

3. Язык бюрократии и язык автобиографии Опицин предстает во многих отношениях как уникальная и особняком стоящая личность. Он находился на службе при папском дворе в Авиньоне, но нет сведений о каких бы то ни было его человеческих связях. Это его социальное одиночество

Глава IV Английский и союзнический разведывательный комплекс

Глава IV Английский и союзнический разведывательный комплекс Каугилл любил семейную атмосферу, поэтому жизнь и работа в пятой секции протекали в теплой, даже слишком уютной обстановке. Офицеры и секретари сразу же после поступления в секцию начинали называть друг друга

Язык литвинский и язык «литовский»

Язык литвинский и язык «литовский»

Глава IV. Английский и союзнический разведывательный комплекс.

Глава IV. Английский и союзнический разведывательный комплекс. Каугилл любил семейную атмосферу, поэтому жизнь и работа в пятой секции протекали в теплой, даже слишком уютной обстановке. Офицеры и секретари сразу же после поступления в секцию начинали называть друг друга

Глава 4 «Один английский солдат…»

Глава 4 «Один английский солдат…» Начало разработки Англией и Францией совместных военных планов относится к 1905 году, когда Россия потерпела от японцев поражение, имевшее далеко идущие последствия: оно вскрыло ее слабость в военном отношении и нарушило равновесие сил в

Глава 6. Английский пасьянс

Глава 6. Английский пасьянс Наступательные планы польского Генерального штаба, равно как и планомерная и целенаправленная подготовка Польши к агрессивным войнам, не были тайной для ее соседей. Одних воинственные заявления шляхты пугали, других настораживали. Но была

Глава 7 Английский клуб и годы студенчества

Глава 7 Английский клуб и годы студенчества Петербургский Английский клуб сыграл серьезную роль в жизни князя Юсупова. Неслучайно этой истории отведена целая глава. Описание данного периода жизни Николая Борисовича предшествует его путешествию за границей.Стоит

Глава II. Английский воздушный десант

Глава II. Английский воздушный десант Спустя 20 минут после старта в темном облачном небе над пышными лугами Нормандии раскрылся первый парашют. В это же самое время первый планер, отцепленный от буксира, начал плавно спускаться.На восточном побережье Нормандии имеются

Перевод на английский язык

Перевод на английский язык Наши ранние переводчики Евангелия на английский – они были почтенными людьми – оказались перед ужасающими трудностями в передаче с оригинала добросовестной и приемлемой версии; но они проглатывали ее экстравагантно образную речь одним

Глава 7. «Английский компонент» в религиозном воспитании Александра I

Глава 7. «Английский компонент» в религиозном воспитании Александра I Приход к власти Александра I Павловича в 1801 г. был встречен с восторгом, «выходящим даже из пределов благопристойности»[316]. Несмотря на истинно «христианское воспитание» императора Павла I, личные

Глава 37. Английский обед

Глава 37. Английский обед Устав и наглядевшись всего как в самом городе, так и окрест его, мы часов шесть возвратились в гостиницу. Да, в ту самую гостиницу, где, судя по оплате, нас обслуживали по высшему разряду. Первое посещение зала приёма пищи с заветным окном из фойе и