От съезда до съезда

От съезда до съезда

В начале февраля 1993 г. Б. Н. Ельцин обратился к руководству Верховного Совета с предложением заключить «конституционное соглашение» о перемирии и заявил о готовности снять вопрос о проведении референдума[241].

5 февраля состоялось заседание «круглого стола» с участием Р. И. Хасбулатова и В. С. Черномырдина[242]. 11 февраля в Большом Кремлевском дворце Р. И. Хасбулатов и В. Д. Зорькин встретились с Б. Н. Ельциным[243]. 16 февраля Борис Николаевич снова встретился с Р. И. Хасбулатовым. Они договорились «в течение десяти дней» подготовить текст «конституционного соглашения» и в начале марта созвать для его утверждения VIII съезд народных депутатов[244].

А через день Борис Николаевич неожиданно выступил по телевидению и снова высказался за необходимость референдума[245]. Хотел ли он таким образом показать, что парламент боится народа, а президент уверен в его поддержке или же между 16 и 18 февраля что-то произошло, остается неясным.

В связи с этим следует обратить внимание на то, что 3 января в Москве Д. Бушем и Б. Н. Ельциным был подписан Договор об СНВ-2[246].

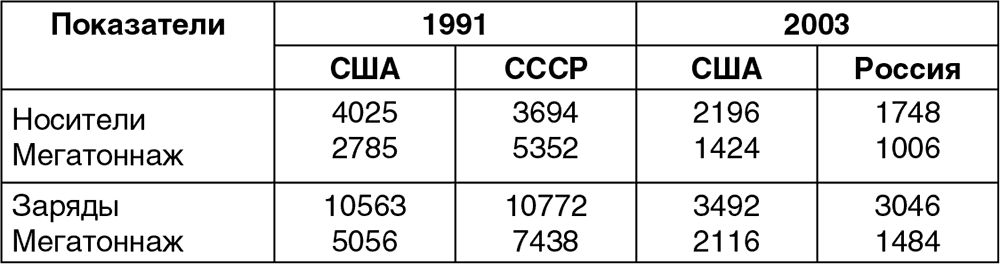

Исходя из признанного обеими сторонами паритета (США – 4025 носителей и 10563 ядерных боеголовок, Советский Союз – соответственно 3694 носителей и 10772 боеголовок[247]), президенты договорились сократить к 2003 г. количество ядерных боезарядов примерно в три раза – до 3000–3500 единиц[248].

Таблица 1

Соотношение стратегических ядерных сил СССР и США

Источник: Белоусов В., Малышев А. СНВ-2: Тупик для России // Советская Россия. 1993. 4 марта.

На первый взгляд Договор об СНВ-2 не нарушал сложившегося паритета.

Между тем имеются сведения, что на самом деле у США было на 3500 боеголовок больше, чем это признавалось официально[249]. При прежнем соотношении сил данный факт не имел принципиального значения. Реализация Договора СНВ-2 позволяла США закрепить почти двукратное превосходство над Россией по количеству боеголовок.

Однако если принять во внимание мощность боезарядов, окажется, что к 1991 г. Советский Союз официально имел превосходство над США в полтора раза, а если сделать поправку на отмеченный недоучет ядерного потенциала США, по крайней мере не уступал им.

Договор об СНВ-2 менял и это соотношение в пользу Америки.

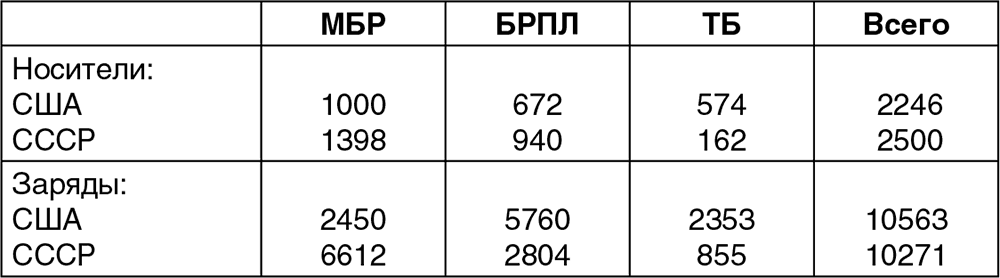

Половина ядерных боеголовок США размещалась на подводных лодках, четверть – на суше, четверть – на тяжелых бомбардирощиках. В СССР картина была совершенно иной: на суше – почти две трети, на подводных лодках – более четверти, на бомбардировщиках – менее одной десятой.

Таблица 2

Структура ядерных вооруженных сил

Источник: Договор СНВ-2 и национальная безопасность России. М., 1993. С. 10–11. МБР – межконтинентальные баллистические ракеты. БРПЛ – баллистические ракеты подводных лодок. ТБ – тяжелые бомбардировщики.

Определяя предел ядерных боезарядов в 3000–3500 единиц, Договор СНВ-2 устанавливал, что около 1750 зарядов должны базироваться на подводных лодках, а межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования не могут иметь боеголовок с разделяющимися частями[250].

Это означало, что Договор СНВ-2, хотя и ставил США перед необходимостью сократить почти 70 % боеголовок, находящихся на подводных лодках, позволял им сохранить саму структуру СНВ без изменений.

Россия же должна была уничтожить почти 85 % ракет наземного базирования, остальные оснастить только моноблоками. Это влекло за собою падение роли МБР наземного базирования с 64 % до 25 % и возрастание роли ядерных боеголовок на подводных лодках с 28 % до 50 %, а в авиации – с 8 % до 25 %.

Поэтому если для США реализация Договора представляла собою только сокращение ядерных вооружений, то для России – еще и радикальную перестройку их структуры.

Между тем к концу 80-х годов СССР прекратил выпуск тяжелых бомбардировщиков, с 1990 г. – подводных ракетных крейсеров[251]. Следовательно, чтобы осуществить структурную перестройку своих ядерных сил Россия должна была восстановить производство и первых, и вторых. В условиях экономического кризиса это являлось нереальным.

Но дело заключалось не только в этом.

По Договору СНВ-2 Россия обязывалась уничтожить свои ракеты наземного базирования вместе с пусковыми установками. США имели возможность лишь сократить количество ядерных боезарядов, что не требовало уничтожения самих подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков.

К этому нужно добавить, что Соединенные Штаты не собирались уничтожать снимаемые боеголовки, предполагая отправить их на склад. Это позволяло им дополнительно держать в резерве не менее 1000–1500 боезарядов[252].

Для оценки стратегических наступательных вооружений важное значение имеет еще один показатель – суммарный контрсиловой потенциал. Он «характеризует способность стратегических вооружений поражать стратегические средства ответного ядерного удара противостоящей стороны, в первую очередь… шахтные МБР, ПЛАРБ в базах, бомбардировщики на аэродромах, центры государственного и военного управления»[253].

В этом отношении Россия уступала Америке в 6 раз. То есть в случае ядерного нападения она имела в шесть раз меньшую возможность отразить ответный удар, чем США. Договор об СНВ-2 позволял США не только сохранить свое превосходство в данной сфере, но и увеличить его еще в шесть раз[254].

Между тем к моменту подписания Договора об СНВ-2 прежняя система раннего обнаружения ракет противника в нашей стране подверглась сокрушительному разрушению.

Один из важнейших элементов противоракетной обороны – радиолокационные станции (РЛС). К 1991 г. Советский Союз имел на своей территории 9 крупных РЛС, позволяющих надежно контролировать все подлетное пространство вокруг него. Кроме того, две советские станции находились во Вьетнаме и на Кубе[255].

В результате уничтожения СССР на территории России остались только три РЛС, способные держать под контролем территорию США, часть акватории Атлантического и Тихого океанов. Вне их досягаемости находится вся Западная Европа и почти все подлетное пространство на юге страны, откуда возможно нанесение ядерного удара с использованием авиации и военно-морского флота[256].

Остальные РЛС остались на территории бывших советских республик, где началась их ликвидация. Позднее прекратили существовать вьетнамская и кубинская РЛС.

Осуществление Договора об СНВ-2 требовало крупных финансовых средств, которые можно было получить только за счет сокращения других расходов на содержание вооруженных сил, что в тех условиях ставило Россию перед необходимостью приостановить не только модернизацию армии, но и простую замену устаревающего оружия.

Еще более важное значение имела так называемая «урановая сделка», начало которой было положено 9 октября 1992 г.[257], а окончательное оформление произошло 18 февраля 1993 г., когда было достигнуто «Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки об использовании высококачественного урана, извлеченного из ядерного оружия»[258].

Бросается в глаза, что названный документ был подписан в тот самый день, когда Б. Н. Ельцин появился на телеэкранах и сделал заявление, означавшее отказ от поиска компромисса с парламентом.

На основании этого соглашения Россия взяла на себя обязательство в течение 20 лет продать США 500 тонн оружейного урана. Это четверть всего обогащенного урана, произведенного на планете к концу XX века[259], и немного меньше того, чем к тому времени располагали США. С 1945 по 1993 г. они произвели 550 тонн оружейного урана и 110 тонн плутония[260].

По утверждению ученого – физика, бывшего директора Института физико-технических проблем металургии и специальнго машиностроения Льва Николаевича Максимова, объектом заключеной 18 февраля 1993 г. сделки было 90 % всех имевшихся тогда в нашей стране стратегических запасов обогащенного урана[261].

А сколько его имелось у нас вообще? На сегодняшний день это государственная тайна. Между тем заглянуть в нее все-таки можно.

Поскольку сокращение ядерного потенциала российских стратегических наступательных вооружений к 2003 г. с 7438 до 1484 мегатонн, то есть на 5954 мегатонны, позволяло высвободить 500 тонн оружейнного урана, то в боеголовках остальных ракет оставалось около 125 тонн. Следовательно, к 1991 г. для производства всех находившихся на вооружении Советской Армии ракет с ядерными боеголовками было израсходовано примерно 625 тонн оружейного урана. Если к этому добавить имевшиеся стратегические запасы, можно утверждать, что СССР имел не менее 700 тонн высокообогащенного урана.

Из этого вытекают три вывода.

Во-первых, к 1993 г. Россия превосходила США по ядерному потенциалу. Во-вторых, осуществление данной сделки означало сокращение ядерного потенциала нашей страны в несколько раз и превращение ее во второстепенную ядерную державу. В-третьих, «урановая сделка» вела к удвоению ядерного потенциала США и позволяла им, сконцентрировав в своих руках более половины всего оружейного урана, стать безраздельным монополистом в этой области.

На рубеже ХХ-XXI столетий мировые запасы природного урана оценивались в 4,5 млрд. тонн[262], из низ около 1,8 млрд. тонн, почти 40 %, приходилось на Советский Союз[263], 900 млн. были сосредоточены в Австралии, 650 – в ЮАР и Намибии, 430 – в Канаде, 360 – в США[264].

После развала Советского Союза наша страна потеряла месторождения урана на территории Казахстана[265] и Узбекистана[266]. В результате у нее осталось единственное месторождение в Сибири, запасы которого составляют лишь около в 160 млн. тонн природного урана[267].

«90 процентов балансовых запасов урановых руд, – констатируют специалисты, – после распада СССР оказались за пределами Российской Федерации, а с ними и семь из восьми действующих горноперерабатывающих предприятий. Россия располагает только одним – небезызвестным «Приаргунским производственно-химическим объединением» в г. Краснокаменске»[268].

Иначе говоря, «урановая сделка» была направлена на одностороннее ядерное разоружение нашей страны перед лицом резкого возрастания ядерного потенциала США. «Соглашение с США – пишет физик – ядерщик И. И. Никитчук, – акт капитуляции, начало разрушения ядерного комплекса России»[269].

Проведенная в 2000 г. независимая юридическая экспертиза этого документа показала что «Соглашение» было «подписано и утверждено Правительством РФ с превышением его компетенции»: речь идет о нарушение закона «О президенте РСФСР от 24 апреля 1991 г. (ст.5, подпункт 10) и закона «Об обороне» от 24 сентября 1992 (ст.4, 5, 6)[270].

Подобный документ мог подписать только президент. И только после его ратификации Верховным советом он мог приобрести законную силу. Между тем соглашение было подписано Минатомом России и Министерством энергетики США и подлежало утверждению не президентом, а премьером[271].

В беседе со мною Владимир Борисович Исаков, возглавлявший в 1993 г. Комитет по Конституционному законодательству Верховного Совета России, охарактеризовал рассматриваемое соглашение как межведомственное и потому не подлежащее ратификации. А когда я обратил его внимание на то, что речь идет ни более, ни менее как о ядерном потенциале страны, он только развел руками и пожал плечами[272].

Важнейшее международное соглашение, решавшее судьбу ядерной безопасности нашей страны, было облечено в форму рядового межведомственного договора. Как будто бы речь шла о продаже 500 тонн нефти или каменного угля.

В первой статье этого документа говорилось, что он имеет в виду поставки урана, «извлеченного из ядерного оружия в результате сокращения ядерных вооружений в соответствии с соглашениями в области разоружения и контроля над вооружениями»[273]. Следовательно, реализация достигнутой договоренности предполагала ратификацию договора об СНВ-2.

В связи с этим особое значение имел пункт, согласно которому, Россия брала на себя обязательство начать «поставку» в США переработанного урана, «полученного в результате демонтажа ядерных вооружений в России» «по возможности, не позднее 1 октября 1993 г»[274].

Это означало, что к 1 октября 1993 г. необходимо было ратифицировать договор об СНВ-2, утвердить данное соглашение, начать демонтирование ракет с ядерными боеголовками, создать необходимые производственные мощности по переработке оружейного, высокообогащенного урана (ВОУ) в энергетический или низкообогащенный уран (НОУ).

20 января 1993 г. состоялась инаугурация нового президента США Уильяма (Билла) Джефферсона Клинтона[275], который не только был посвящен в переговоры по поводу Договора СНВ-2, но и благословил Д. Буша на его подписание[276].

В феврале 1993 г. договор поступил в Верховный Совет. И тут сразу же стало очевидно, что рассчитывать на его ратификацию, тем более до осени 1993 г., не приходится[277].

Между тем в соглашении 18 февраля 1993 г. говорилось, что оно вступает в действие с момента его подписания. Это означает, что российское правительство брало на себя обязательство приступить к реализации уранового соглашения, и, следовательно, к реализации договора СНВ-2 (уничтожение ядерных боеголовок) до ратификации последнего.

Несмотря на то, что «Известия» поведали об этой сделке уже 26 февраля[278], ни народные депутаты[279], ни члены Верховного Совета[280], ни председатели его комиссий и комитетов[281], ни советник спикера по военным вопросам генерал В. А. Ачалов[282], ни сам спикер[283] не обратили на нее внимания.

Зато в США уже с осени 1992 г. стали раздаваться голоса о необходимости установления в России твердой власти[284]. Этот вопрос специально обсуждался Б. Н. Ельциным в беседе с бывшим американским президентом Ричардом Никсоном[285], который не позднее 18 февраля посетил Москву[286].

Следовательно, и отказ Б. Н. Ельцина от поиска компромисса с парламентом, который он озвучил 18 февраля, и подписание в тот же день соглашения по «урановой сделке» произошли сразу же после встречи российского президента с бывшим американским президентом.

Показательно, что перед поездкой в Москву Р. Никсон консультировался с советником американского президента по России С. Тэлбот том[287], а по возвращении домой сделал доклад Б. Клинтону и рекомендовал ему поддержать Б. Н. Ельцина в борьбе с парламентом[288].

3 марта 1993 г. Москву посетил канцлер ФРГ Гельмут Коль[289]. По некоторым данным, он специально приезжал в Россию, чтобы обсудить возможность силового выхода из сложившегося в России положения[290]. Борис Николаевич не отрицает, что получил от германского канцлера добро на использование в борьбе с оппозицией чрезвычайных мер[291].

Через Г. Коля Б. Н. Ельцин обратился за помощью к другим лидерам «семерки». Они тоже заверили его в готовности поддержать возможные силовые акции против парламента[292]. 4 и 5 марта Б. Н. Ельцин сам беседовал по телефону с главами Великобритании, Китая, США, Франции, ФРГ[293].

«В окружении президента… рассматривалась вероятность попытки импичмента», поэтому, как признаются авторы книги «Эпоха Ельцина», «к началу VIII съезда» «у Ельцина был запланирован вариант силового разрешения конфликта»[294]. С этой целью около 6 марта он дал распоряжение подготовить обращение к народу и новый указ о роспуске парламента[295].

Внеочередной Восьмой Сьезд народных депутатов открылся 10 марта. Он продолжался четыре дня и завершился решением об отмене уже назначенного на 11 апреля референдума[296]. Однако значение съезда не ограничивалось этим. «VIII сьезд отклонил все попытки Ельцина продлить данные ему V сьездом и сохраненные на VII сьезде дополнительные полномочия… Ельцин потерял право бесконтрольно издавать указы и лишился легальной возможности распускать представительные органы власти»[297].

Сразу же после этого сьезда председатель Конституционного суда В. Д. Зорькин встретился с Б. Н. Ельциным и попытался отговорить его от намерения установить единоличную власть, а затем отправился в США и постарался убедить Б. Клинтона, что силовое разрешение конфликта между президентом и парламентом может «закончиться крахом». После встречи с Б. Клинтоном В. Д. Зорькин прервал свой визит и 17 марта вернулся в Москву[298].

По сообщениям прессы, именно в этот день, 17 марта, Б. Н. Ельцин получил согласие Совета безопасности на введение в стране чрезвычайного положения «с ноля часов следующего дня». В тот же день Г. Х. Попов и А. А. Собчак дали интервью, в котором подтвердили, что такой вопрос рассматривался на заседании Совета безопасности[299].

18 марта прошло спокойно. Спокойно прошел и следующий день – пятница. Уже близилась к концу суббота, когда Б. Н. Ельцин появился на экранах телевизоров и выступил с «Обращением к народу». Он заявил, что подписал Указ «Об особом порядке управления до преодоления кризиса власти»[300].

Сам указ Борис Николаевич не огласил, но из его выступления явствовало, что в ближайшие дни он своей властью, следовательно, в нарушение действовавших на этот счет законов, организует референдум по новой Конституции, после которого деятельность Сьезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации будет прекращена[301]. Тем самым он заранее прогнозировал результаты референдума.

Вице-президент А. В. Руцкой, председатель Конституционного Суда В. Д. Зорькин, секретарь Совета безопасности Ю. В. Скоков отказались завизировать проект указа[302].

«В спешном порядке, – вспоминает тогдашний пресс-секретарь президента Вячеслав Васильевич Костиков, – поздно ночью, не имея на руках даже текста «Обращения» Ельцина, Конституционный суд объявил действия президента не соответствующими сразу девяти статьям Конституции. Это, в сущности, явилось юридическим обоснованием для запуска процедуры импичмента… С этой и только с этой целью в спешном порядке был созван внеочередной 9-й Съезд народных депутатов»[303].

22 марта Б. Н. Ельцин пригласил к себе начальника Главного Управления охраны президента Михаила Ивановича Барсукова и заявил: «Надо быть готовыми к худшему, Михаил Иванович. Продумайте план действий, если вдруг придется арестовать съезд». Как отреагировал на это Михаил Иванович? Может быть, выразил удивление? Ничего подобного. Единственный вопрос, который он задал президенту: «Сколько у меня времени?». «Два дня максимум», – ответил Борис Николаевич. «Президент, – пишет А. В. Коржаков, – получил план спустя сутки», то есть уже 23 марта[304].

«По плану Указ о роспуске съезда – рассказывает А. В. Коржаков, – в случае импичмента должен был находиться в запечатанном конверте. После окончания счетной комиссии (если бы импичмент все-таки состоялся) по громкой связи из кабины переводчиков офицеру с поставленным и решительным голосом предстояло зачитать текст Указа. С кабиной постоянную связь должен был поддерживать Барсуков, которому раньше всех стало бы известно о подсчете голосов. Если бы депутаты после оглашения текста отказались выполнять волю президента, им бы тут же отключили свет, воду, тепло, канализацию… Словом, все то, что можно отключить»[305].

Понимая, что это может не испугать непокорных депутатов, «на случай сидячих забастовок в темноте и холоде было предусмотрено «выкуривание» народных избранников из помещения». По свидетельству А. В. Коржакова. для этого «на балконах решили расставить канистры с хлорпикрином – химическим веществом раздражающего действия. Это средство обычно применяется при проверке противогазов в камере окуривания. Окажись в противогазе хоть малюсенькая дырочка, испытатель выскакивает из помещения быстрее, чем пробка из бутылки с шампанским». «Президенту «процедура окуривания» после возможной процедуры импичмента показалась вдвойне привлекательной: способ гарантировал стопроцентную надежность, ведь противогазов у парламентариев не было… Борис Николаевич утвердил план без колебаний»[306].

24 марта, когда подготовка к «выкуриванию» народных депутатов завершилась, Б. Н. Ельцин обнародовал объявленный указ под новым названием «О деятельности исполнительных органов до преодоления кризиса власти»[307]. В тот же день Верховный Совет выразил президенту недоверие, и тем самым начал процедуру импичмента[308].

26 марта 1993 г. – открылся внеочередной Девятый съезд народных депутатов[309]. К этому времени депутатский корпус включал в себя 1037 человек[310]. В голосовании о доверии президенту участвовали 924 депутата, для принятия конституционного решения требовалось 692 голоса, за отрешение Б. Н. Ельцина от власти высказались 617 человек[311].

В связи с этим было решено провести 25 апреля референдум[312] и вынести на него четыре вопроса: о доверии президенту, о поддержке его экономической политики, о необходимости досрочного переизбрания президента и парламента[313].

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

За кулисами съезда

За кулисами съезда 26 января — 10 февраля 1934 г. прошел XVII съезд ВКП(б), названный «съездом победителей». Партия убеждала себя и мир, что одержала победу в грандиозной битве Первой пятилетки. Содержание всех речей сводилось к восхвалению Сталина, сообщению о

Рубикон ХХ съезда

Рубикон ХХ съезда Начавший свою работу в Большом Кремлевском дворце 14 февраля 1956 г. ХХ съезд Коммунистической партии Советского Союза в силу целого ряда причин действительно стал эпохальным событием мирового значения.Хотя его итоги, особенно «секретный» доклад первого

Уроки XX съезда

Уроки XX съезда Более полувека назад произошло событие, которое повернуло судьбу страны, — XX съезд КПСС. В него надо вдуматься, не впадая в идеологические страсти. Отношение к XX съезду и сейчас раскалывает и наш народ, и людей во многих странах. Выскажу свою точку зрения, и,

«Дети XX съезда»

«Дети XX съезда» Вечером накануне избрания Горбачев признался своей жене — человеку, которому он доверял и с которым всегда советовался: «Так дальше страна жить не может»[391], Впрочем, он и прежде не скрывал своего убеждения в необходимости серьезных изменений, по крайней

Приложение II Протокол заседания Президиума Чрезвычайной Сессии Съезда представителей националистического населения Д. Востока, состоявшегося 24 июня 1921 года в помещении Совета Съезда, Светланская, 42.

Приложение II Протокол заседания Президиума Чрезвычайной Сессии Съезда представителей националистического населения Д. Востока, состоявшегося 24 июня 1921 года в помещении Совета Съезда, Светланская, 42. ОБСУЖДАЛИ:Переданный Президиуму делегатом Виктором Всеволодовичем

«Дети XX съезда»

«Дети XX съезда» Вечером накануне избрания Горбачев признался своей жене — человеку, которому он доверял и с которым всегда советовался: «Так дальше страна жить не может»[8], Впрочем, он и прежде не скрывал своего убеждения в необходимости серьезных изменений, по крайней

Накануне Съезда

Накануне Съезда Справедливости ради надо сказать, что мне и самому стало это понятно гораздо позже описываемых здесь событий. Тогда же нам казалось, что стоит только грамотно включить рыночные механизмы, установить прочные демократические институты путем разработки

2. Состав съезда

2. Состав съезда На чрезвычайный Сибирский областной съезд, вопреки предварительным расчётам, прибыли и зарегистрировались в общей сложности всего 182 делегата[63], при этом лишь 160 получили право решающего голоса (ГАТО. Ф.578, оп.1, д.1); 150 человек из их числа чётко указали свою

3. Открытие съезда

3. Открытие съезда Основная часть делегатов прибыла на чрезвычайный съезд немного с опозданием, так что в день открытия форума, которое состоялось 6 декабря[64] в 5 часов вечера в плохо отапливаемом здании Томской духовной семинарии[65], присутствовало всего 94 человека.

4. Работа съезда

4. Работа съезда Итак, 6 декабря 1917 г. в Томске открылся чрезвычайный Сибирский областной съезд. На нём были представлены, как мы уже отмечали, главным образом революционно-демократические организации и партии: от эсеров и большевиков — слева до областников и народных

а) Подготовка съезда

а) Подготовка съезда Существует изречение, что каждый имеет право в течение 24 часов проклинать своих судей. Наш партийный съезд, как и всякий съезд всякой партии, явился тоже судьей некоторых лиц, претендовавших на должность руководителей и потерпевших крушение. Теперь

35. В президиум съезда{70}

35. В президиум съезда{70} Считаю вынесение резолюции (об отношении рабочих к интеллигентам) своевременным. Ленин Написано 20 апреля (3 мая) 1905 г.Впервые напечатано в 1934 г. в Ленинском сборнике XXVIПечатается по

О конституировании съезда{97}

О конституировании съезда{97} В дополнение к этой резолюции, принятой в начале съезда, ЦК считает необходимым добавить, на основании позднейших данных, следующее. Общее число полноправных голосов нашей партии было определено съездом окончательно в 71, т. е. 62 голоса у 31

11. Состав съезда{178}

11. Состав съезда{178} Крым: Совещательные:1. Наталья Ивановна2. Костя3. Аксельрод4. Засулич5. Старовер6. Кольцов7. Джордж (кавказец)8–9. Тары, он и она10. Александр (бундист)11. Борис Николаевич12. Ленина. * Цифры 12 и 4 означают число совещательных голосов. Ред.Написано между 10

От съезда до съезда

От съезда до съезда В начале февраля 1993 г. Б. Н. Ельцин обратился к руководству Верховного Совета с предложением заключить «конституционное соглашение» о перемирии и заявил о готовности снять вопрос о проведении референдума[241].5 февраля состоялось заседание «круглого

Открытие Съезда

Открытие Съезда Едва только успели прогреметь выстрелы на Ленинградском проспекте, как в 22.00 в Белом доме начал заседать Десятый внеочередной Съезд народных депутатов[891].Открывая его работу, Р. И. Хасбулатов заявил: «На съезд прибыли и уже зарегистрировались к