КРИВИЧИ. Историко-этногенетический очерк. Алексей Дермант

КРИВИЧИ.

Историко-этногенетический очерк.

Алексей Дермант

Кривичи — самое крупное этническое сообщество средневековья на просторах лесной зоны Восточной Европы. Они занимали огромную территорию: от верховий Немана на западе до костромского Поволжья на востоке, от Псковского озера на севере до верховий Сожа и Десны на юге. Летопись сообщает, что кривичи «седять на верхъ Волги, и на верхъ Двины и на верхъ Днепра, их же градъ есть Смоленескъ». Кривичи населяли территории, где позже образовались Псковская, Полоцкая и Смоленская земли. Население Полоцкой земли было известно летописцам и под собственным именем «полочане», однако археологические материалы не позволяют признать их отдельной этнической группой (племенем) и обособлять от жителей Смоленщины[69].

Кривичей можно считать основной этнообразующей единицей беларусов: и потому, что они занимали наибольшую часть нынешнего беларуского этнографического ареала, и вследствие их влияния на становление этнических особенностей (а также государственности) беларуского народа[70].

Традиционно для характеристики этнической сути кривичей употребляют термин «восточнославянский», однако имеется уже достаточно оснований сомневаться в этом. Даже исследователи, не склонные уменьшать масштабы славянского присутствия в наших землях, вынуждены признать, что, «пожалуй, были правы те историки XIX века, которые считали кривичей «наполовину литовцами»[71].

Особое место, занимаемое кривичами в так называемом «восточнославянском» ареале, обусловлено многими причинами. Показательно, что их этническая суть вызывала вопросы уже у первых киевских летописцев: кривичей нет ни в списке славянских племен, ни в перечне племен балтских и финских. Высказываются мнения, что в исторически засвидетельствованной зоне своего проживания кривичи оказались якобы в результате миграции, то ли откуда-то с запада, то ли с юга (В. Седов, П. Третьяков и др.).

Статья была опубликована в первом выпуске альманаха «Druvis» (2007 г.). Перевод А.Е. Тараса. С целью экономии места снят список источников. Те, кому они нужны, могут обратиться к альманаху.

С этим трудно согласиться по разным причинам. Например:

1) миграционная гипотеза явно противоречит летописным сообщениям об автохтонности кривичей;

2) противоречит она и преданию о происхождении и расселении беларусов[72];

3) переселение столь крупного и достаточно однородного этнического сообщества на огромные просторы Восточной Европы несомненно нашло бы отражение в письменных, лингвистических, археологических и других источниках;

4) ареал максимального распространения топонимов типа «кривичи» свидетельствует скорее о позднейшем переселении части кривичей из верхнеднепровско-двинской метрополии в другие регионы;

5) видимо, происходила колонизация в северном направлении, о чем свидетельствуют гидронимы верхнеднепровско-двинского балтского типа (по мнению некоторых исследователей, уже в VIII веке именно кривичи основали Старую Ладогу).

Происхождение

Для решения проблемы происхождения кривичей ключевой вопрос — об истоках и этнической атрибуции культуры так называемых «длинных курганов». Длинные курганы многие исследователи связывают с предками летописных кривичей.

Пока не были выявлены свидетельства генетической преемственности между балтской культурой типа Банцеровщина — Тушемля и культурой длинных курганов, не было возможности подтвердить местный характер последней, что вынуждало некоторых исследователей искать ее истоки на западе — в бассейне Вислы.

Но сегодня, в свете новых археологических материалов, можно отметить явную связь культуры длинных курганов севера Беларуси с местными памятниками III–IV веков, а ряд общих черт витебских и псковских длинных курганов позволяет проследить движение носителей этой культуры из северной Беларуси на Псковщину и Новгородчину. Там же, на севере современной Беларуси, в границах расселения кривичей, открыты древнейшие длинные насыпи и синхронные им круглые захоронения третьей четверти I тысячелетия — с керамикой банцеровской культуры.

Существенные различия между псковскими и смоленскими длинными курганами свидетельствуют о независимом происхождении последних, что также противоречит мнению о движении кривичей с территории Псковщины на Беларуское и Смоленское Подвинье и в Верхнее Поднепровье.

Особенности кривичей-полочан археологически связаны с культурой ранних длинных курганов Полотчины и атокинским вариантом банцеровской культуры, а этнически — прежде всего с балтским (латгальским) субстратом, и позволяют трактовать сообщение летописи («от них же кривичи») о Полотчине в том плане, что это была базовая территория распространения кривичского этноса.

В последнее время ввиду отсутствия серьезных различий и границ между памятниками типа Банцеровщина — Тушемля и длинными курганами все отчетливее высказывается мысль о близости и даже тождестве этих культур. Вещевой комплекс как псковских, так и смоленских длинных курганов, материалы языковедения и антропологии (балтский слой в гидронимии Псковщины, антропологическое единство кривичей и латгалов) дают основания идентифицировать население, оставившее их, с балтами.

Также весьма показательно наличие гидронимической «оси», соединяющей Латвию с северным Подмосковьем. Достаточно правдоподобно она связывается с «кривичским» течением как этноязычным элементом, который с течением времени «дебалтизировался»[73].

Это обстоятельство позволяет отказаться от противопоставления в этническом смысле определений «кривичский» и «балтский», ибо априорная славянскость кривичей просто исчезает, а их славянское слагаемое (безразлично, откуда оно могло происходить) оказывается фикцией[74]. Появление надежных свидетельств славянского присутствия (в первую очередь археологических) на территории кривичей отодвигается таким образом в «русскую» эпоху, когда произошел взрыв торгово-ремесленной активности. Это обстоятельство заставляет рассматривать славянский элемент на наших землях уже не как результат реального миграционного движения откуда-то, а скорее как результат достаточно сложных межкультурных отношений.

И. Ляпушкин, основательно проанализировав памятники лесной и лесостепной зон Восточной Европы накануне образования «русского» государства, пришел к выводу, что «до VIII–IX веков вся область Верхнего Поднепровья и прилегающих к ней районов до верховий Оки на востоке и до Немана на западе, от границы с лесостепью на юге и до бассейна Западной Двины на севере, была занята балтскими племенами»[75].

Сравним, для примера, одно из последних мнений об этническом составе Верхнего Поднепровья и пространства далее на север: «Вследствие того, что трудно распознать разные свидетельства славянской экспансии на эти земли до конца IX века, в первые фазы своего существования русы /варяги-ruotsi. — Авт./ взаимодействовали прежде всего с финскими и балтскими группами»[76].

Бесспорно, что в IX–XI веках произошли значительные изменения как в материальной, так и в духовной культуре здешних обитателей, но объяснение этих трансформаций исключительно поиском следов «массовой славянской миграции» выглядит как упрощенный и ангажированный подход.

Понятно, что наличие определенного вещевого инвентаря и возникновение новой похоронной традиции — это достаточно весомые свидетельства влияния другого этноса. Тем не менее, время от времени звучат голоса исследователей, рекомендующих рассматривать распространение конкретных изделий именно как распространение изделий (через торговлю, заимствование, культурное влияние, моду и т.д.), вместо того, чтобы делать поспешные выводы о миграции людей. Мода и культурные течения не обходят стороной даже похоронный ритуал (как и вообще обычаи), который тоже может заимствоваться от этноса к этносу.

Весьма полезным для объективных исследований в нашем случае может стать принцип «презумпции автохтонности», согласно которому любое явление культуры надо в первую очередь рассматривать как местное по происхождению, возникшее в результате эволюционного развития самой местной культуры, если обратное не доказано или не может быть доказано.

В этой перспективе тезис об автохтонном развитии древнекривской культуры на почве предыдущих культур днепровско-двинской зоны (прежде всего культуры типа Банцеровщина — Тушемля — Колочин, а в более далекой перспективе — днепровско-двинской балтской культуры) выглядит наиболее правдоподобным и обоснованным разнообразными материалами.

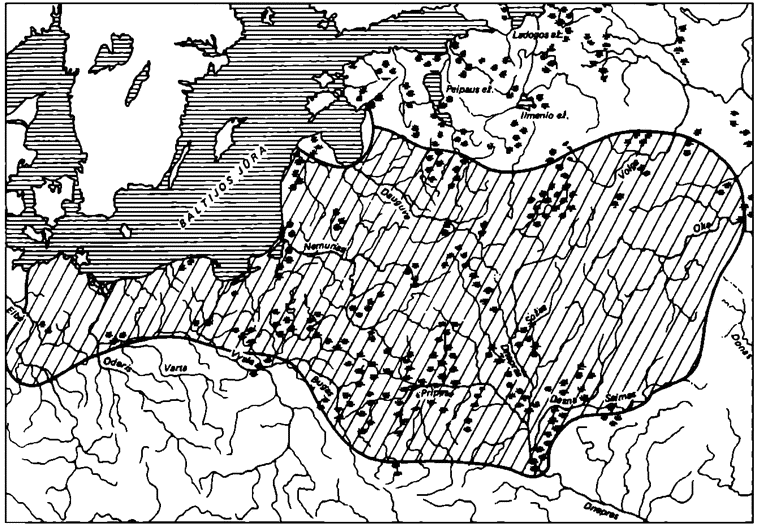

Ареал балтских племен (из книги М. Гимбутас «Балты»)

Ареал этноса кривичей

Интересные доводы в пользу нашей позиции привел петербургский исследователь А. Герд. Пытаясь проследить истоки ряда особенностей днепровско-двинской зоны, он пришел к очень важным выводам: 1) что зона эта представляет собой достаточно цельный историко-культурный тип; 2) что эта цельность коренится в культурной преемственности обитателей края начиная как минимум с III тысячелетия до н.э. Оказывается, время и условия возникновения отдельных историко-культурных зон (в том числе днепровско-двинской) вовсе не связаны с эпохой предполагаемого славянского расселения, но восходят к более давним временам — задолго до исторически и даже теоретически допустимого появления славян.

Сегодня наиболее обоснованной выглядит гипотеза, согласно которой славянскому этапу кривской истории предшествовал балтский — как в языке, так и в материальной культуре. Это мнение подтверждается существованием в XII–XIII веках на южной окраине Полоцкой земли многочисленных балтских поселений, отождествляемых русскими летописцами с «литвой». В свое время А. Соболевский, рассмотрев письменные сообщения о нападениях литвы на Русь в XII–XIII веках, высказал мнение, что «Литовская земля» занимала части (бывших) Витебской, Псковской, Тверской, Московской и, главным образом, Смоленской губерний.

Нетрудно заметить, что очерченная территория, которая не может отождествляться с политическим ядром будущего Великого Княжества Литовского, составляет значительную часть ареала расселения полоцко-смоленских кривичей. Имея в виду синонимичность для того времени понятий «литовский» и «балтский», можно интерпретировать эту «литву» как балтоязычных кривичей, осуществлявших военную экспансию на соседние земли.

Что до славянизации (преимущественно языковой) кривичей, то здесь, на наш взгляд, заслуживает внимания мысль, которую высказал еще в XIX веке литовский историк С. Даукантас. Он связывал славянизацию с «русским» фактором:

«Род кревов /krievai/ так соединился с русами, что разговаривает по-русски, а не по-своему. Кревы …говорили на том же языке, что и литовцы, жемойты, леты, пруссы. В стране кревов было два языка — один письменный, так называемый русский, второй — людской, так называемый кревский».

Главными центрами «соединения» кривичей и полиэтничной руси, среди которой преобладал славянский языковой элемент, были, бесспорно, города, откуда шли сильные ассимиляционные импульсы, поддержанные церковью и определенными кругами тогдашней политической элиты[77]. При этом, однако, надо помнить, что общая для большой части Восточной Европы городская культура охватывала в то время совсем незначительную часть населения — 2–5%, тогда как абсолютное большинство жителей составлял консервативный деревенский люд, среди которого преобладали автохтоны, а не славяне.

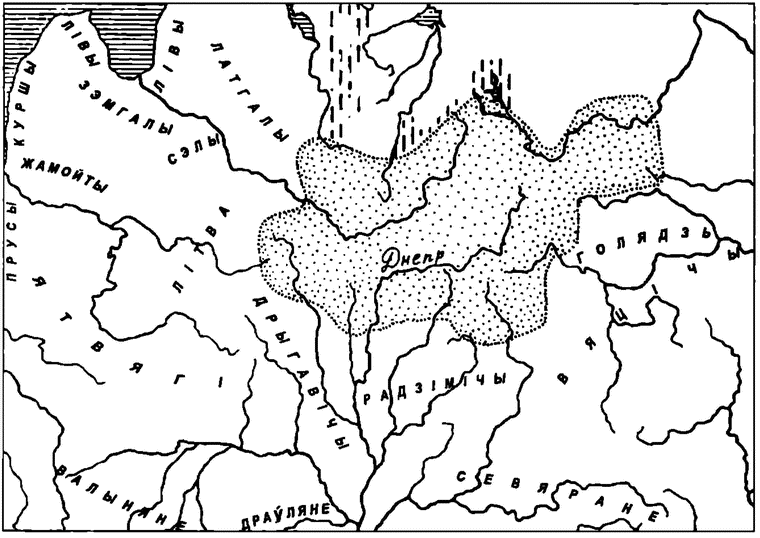

Пространство расселения предков белорусов (показаны границы различных археологических культур)

Частичный переход на славянскую речь основного компонента русов — варягов — произошел, скорее всего, в Среднем Поднепровье уже в первой половине IX века — во времена формирования так называемого «Русского каганата»[78], от которого эта речь вместе с русами распространилась по всему восточноевропейскому пространству. В этом плане показательна находка славянской надписи в типично скандинавском захоронении первой четверти X века — в некрополе протогородского поселения Гнёздово на Смоленщине, древнейшего на беларуском этническом пространстве. Ассимиляция кривичей, которых следует считать восточными балтами, началась фактически уже в составе полиэтничного «древнерусского» государства.

Предложенная выше точка зрения согласуется с археологическими материалами. Культура длинных курганов исчезает в Верхнем Поднепровье и Подвинье под конец IX — в первой половине X века, и в это же время появляются совсем новые памятники — круглые курганы с трупосжиганием, не связанные преемственностью с длинными курганами и отождествляемые со славянами. На их основе возникает так называемая древнерусская курганная культура XI–XIII веков. Особую роль в генезисе этой культуры сыграли торгово-ремесленные центры (протогорода), возникновение которых вызвало определенного рода нарушения и «вибрацию» местной культурной традиции. Но это не обязательно связано с притоком нового, этнически славянского населения. Имеются свидетельства присутствия норманнов в днепровско-двинском междуречье в конце IX — начале X века.

Также весьма показательно, что Гнёздово — единственное место, где наблюдается большая концентрация «славянских» круглых курганов с трупосжиганием. Это поселение, в жизни которого важное место занимали шведские викинги, было своеобразным центром формирования «древнерусского» (= «славянского») населения Смоленщины. Такие же торгово-ремесленные центры (Полоцк и другие города) с их населением были очень существенным фактором распространения древнерусской курганной культуры в «готовом виде» в деревенских околицах. Кстати, существенно, что культура длинных курганов как реликтовое явление прослеживается почти через весь X век в материальной культуре полоцких кривичей. В целом видно, что в Полоцко-Витебском Подвинье каждая очередная группа памятников дольше сохраняет некоторые элементы предыдущей культуры, чем в Смоленском Поднепровье.

Один из основных элементов теории о миграции кривичей с запада — фонетические особенности современных диалектов (в частности псковских), которые объединяют их с «ляшскими» наречиями. Как полагают лингвисты, ряд диалектных черт действительно отражает то состояние, когда кривичский племенной язык вместе с северными западнославянскими диалектами составлял единый лингвогеографический ареал[79]. Однако наличие таких же архаических особенностей в прусско-ятвяжско-южнолитовском ареале, с которыми стыкуются некоторые древнекривские черты, позволяет связывать их не только с северной западнославянской диалектной зоной и никак не может свидетельствовать исключительно об их «западнославянском» происхождении.

Археологическо-лингвистический анализ разрушает тезис о миграционной волне кривичей с запада вдоль Балтийского моря, а архаические явления в псковских диалектах находят объяснение через балтский (в какой-то степени — через финский) субстрат. Существование определенных характерных черт фонетики в современных беларуских диалектах позволяет определить территории, славянизированные через языковые контакты, а не через миграции — сюда входит весь кривичский ареал в Беларуси, который к тому же оказывается эпицентром возникновения и распространения типичных черт беларуского языка: дзеканья, цеканья, аканья, гэканья и других.

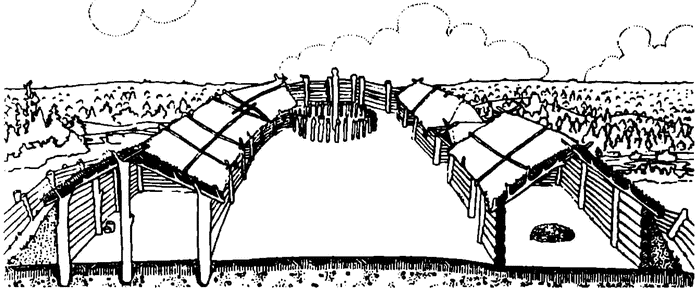

Городище смоленских кривичей Тушемля (реконструкция)

Надежно верифицировать допущение об отсутствии значительного влияния славянских миграций на формирование этнического облика кривичей помогают материалы физической антропологии.

Антропология

Генофонд определенного этноса часто оказывается стабильнее его языка и культуры. Антропологические материалы позволяют с большой степенью вероятности считать современных беларусов прямыми потомками местного древнего населения. Антропологическое изучение беларуского этноса за последние 25–30 лет «позволило предложить концепцию преемственности его исходной генетической информации на протяжении ста — ста пятидесяти поколений, то есть задолго до вероятной колонизации этой территории восточными славянами» (И. Микулич).

Истоки этой преемственности достигают не только протобеларуских племен кривичей, дреговичей, радимичей и других, но даже палеоевропеоидного расового сообщества эпохи неолита. Специалисты обращают внимание на «единство физического облика западных кривичей, радимичей и дреговичей, сходство их со средневековым лето-литовским населением», что расценивается «как проявления единого антропологического субстрата».

В. Бунак, изучая краниологию (черепные показатели) давнего населения Восточной Европы, классифицировал долихоцефальный (длинноголовый) тип кривичей как древнюю форму балтийского типа североевропеоидной расы, распространенной от правобережья Днепра до Балтийского моря. Г. Дебец, который исследовал черепа из захоронений кривичей, дреговичей и радимичей X–XII веков, констатировал отсутствие между ними реальных различий, а также отметил их весьма большое сходство с серией черепов из Люцинского кладбища (Латвия). На основании этого автор утверждает, что включение территории современной Беларуси в круг славянских культур не сопровождалось какими-то значительными переселениями, а происходило через окультурацию.

Полоцких кривичей Т. Трофимова приобщала к долихоцефальному широколицему типу и, отмечая его связь со Средним и Верхним Поднепровьем и Прибалтикой, считала этот тип реликтовым, известным по крайней мере с эпохи бронзы. Р. Денисова признала весьма вероятным происхождение долихокранных широколицых племен первой четверти II тысячелетия на территории Беларуси от местных племен культуры шнуровой керамики, которых можно считать протобалтами.

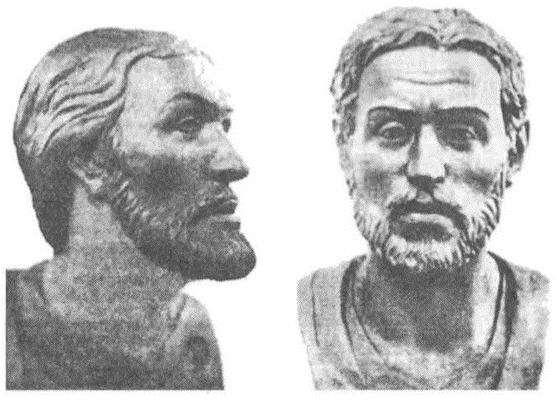

Полоцкие кривичи (реконструкция)

Полоцкие кривичи (реконструкция)

Т. Алексеева, также присоединяя полоцких кривичей к длинноголовому достаточно широколицему типу, утверждала, что «долихокрания в сочетании с относительной широколицестью характеризует балтоязычное население средневековья, и, вероятно, генетически этот комплекс не связан со славянами. Территориальное размещение (северная часть зоны расселения славян) также свидетельствует против славянской его принадлежности»[80].

В последних публикациях Т. Алексеева уже допускает, что носители первых славянских культур — пражско-корчакской и пеньковской, вероятно, тоже относились к длинноголовому широколицему типу. Однако наличие на значительной территории этих культур балтской гидронимии и размещение этого типа именно в северной части праславянского пространства, прилегающего к ареалу летто-литовских племен, свидетельствует скорее в пользу более раннего вывода исследовательницы (см. цитату) и позволяет ставить вопрос о выделении балтского антропологического субстрата у носителей первых праславянских археологических культур.

На территории Полотчины были найдены и более грацильные черепа, что дало основание назвать всю суммарную кривичскую серию среднелицей, однако исследование новейших материалов этого не подтвердило, засвидетельствовав на пригодных для измерения экземплярах принадлежность полоцких кривичей именно к долихокранному широколицему типу.

Между тем ранее В. Седов на основании изучения краниологических материалов не нашел значительных различий между широколицыми и среднелицыми сериями курганных черепов Беларуси. Он объединил полоцких и смоленских кривичей, дреговичей и радимичей в одну группу, отличительную длинноголовым среднелицым типом, и отметил, что территория его распространения «в эпоху раннего средневековья в деталях совпадает с ареалом днепровских балтских племен, определенным по сообщениям гидронимии и археологии».

Псковская группировка кривичей антропологически наиболее похожа на население ятвяжского ареала. Особенности физического типа восточных групп кривичей (ярославских, костромских и владимиро-рязанских) отражают процесс колонизации западными кривичами (преимущественно смоленскими) верховий Волги и волжско-клязьминского междуречья и ассимиляцию ими тамошнего финского населения.

По абсолютным размерам мозгового отдела черепа и скелета лица в отношении головного показателя и ширины лица, мазовшане (славянизированные западные балты), полоцкие кривичи, ятвяги, аукштайты и латгалы объединяются одним комплексом физических черт и в этом приближаются к норвежцам и англо-саксам. В результате анализа краниологических материалов нескольких групп по разным признакам — в одном случае (20 признаков и 13 групп) выявляется сходство смоленских кривичей и земгалов, а в другом (16 признаков и 15 групп) близкими друг к другу оказываются обитатели Старой Ладоги, латгалы, дреговичи, радимичи, жемойты, смоленские кривичи и земгалы, что подтверждает антропологическую связь кривичей и балтов.

Но, обращая внимание на неоднородность антропологического состава самих балтских племен, надо подчеркнуть, что курганное население с территории Беларуси (в том числе полоцко-смоленские кривичи) похоже прежде всего на те балтские группы, которые в эпоху железа были связаны с пространством Верхнего Поднепровья (ятвяги и носители культуры штрихованной керамики).

Изучение одонтологических (зубных) материалов показывает, что западные кривичи полностью соответствуют так называемым ранним латгалам Видземе и жемойтам, но наибольшее сходство у них выявляется с восточными латгалами VIII–XIII веков. Отмеченная близость зубного комплекса кривичей и синхронных им латгалов может быть объяснена в пользу местного (балтского) происхождения первых.

Явных антропологических следов проникновения славян на территорию Подвинья нет. Те материалы, которые некоторые ученые идентифицируют со славянами, могут быть связаны и с другими этносами, в том числе с балтскими племенами. При этом единственное, что позволяют утверждать антропологические исследования, это отсутствие массовых миграций, которые могли бы привести к существенному изменению физического типа населения Беларуси.

Смоленские кривичи (реконструкция Ю. Каштанова)

Материальная культура

Таким образом, засвидетельствованное большинством антропологов значительное сходство балтских племен (особенно латгалов) и полоцких кривичей поддерживает мнение о славянизации кривичей путем замены ими своего балтского языка на славянский.

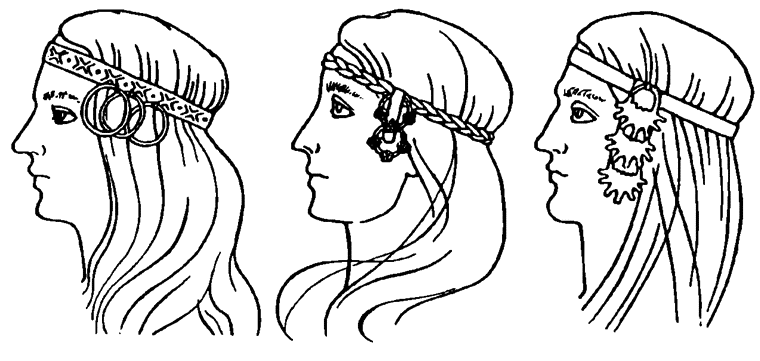

Этноопределяющими вещами кривичей считаются браслетоподобные височные кольца с завязанными концами. Достаточно убедительным кажется мнение, что эти характерные кривичские украшения X–XIII веков имеют прототипами аналогичные кольца, но с замкнутыми или заходящими концами, найденные на памятниках банцеровско-тушемлинской культуры. В. Седов видит в присутствии носителей культуры первых браслетоподобных височных колец в банцеровском ареале и на территории Литвы, а также в общем субстрате балтской культуры штрихованной керамики, свидетельство родственности литвы и полоцко-смоленских кривичей[81]. Однако этот исследователь рассматривает возможность отождествления упомянутых ранних типов колец со славянским этносом.

Смоленский археолог В. Шмидт не согласился со славянской интерпретацией и высказал сомнение в том, были ли височные кольца (в т.ч. браслетоподобные с замкнутыми или заходящими концами) украшениями только славян. Он находит для них аналогии в Литве, где они были характерным элементом балтского головного наряда с I до VI веков. Хронология и территория распространения ранних браслетоподобных височных колец дают основания считать их признаком лето-литовского населения.

Целый ряд предметов (шейные гривны, украшения с цветной эмалью, подвески, разные типы височных колец), найденных в длинных курганах, тождествен памятникам балтских племен, и это становится достаточно серьезным основанием для оспаривания славянской атрибуции длинных курганов. В целом женский похоронный инвентарь длинных курганов Поднепровья имеет ближайшие аналогии на землях Восточной Прибалтики и характеризуется как балтский. М. Артамонов находил в псковских длинных курганах, также как и в новгородских сопках, достаточно мало вещей, среди которых преобладали балтские типы. Почти все типы балтских украшений, которые происходят из длинных курганов, имеют аналогии в вещевом материале поздних круглых кривичских курганов.

Между тем еще А. Спицын отмечал:

«Инвентарь Смоленских городищ похож на инвентарь так называемых «литовских» пилекальнисов. Отсюда возможна мысль, что этот край в VII–VIII столетиях был занят литовцами. Вещи, которые находят в городищах литовцев и кривичей (Новгород, обл.), от XII–XIII веков — те же самые. И эти городища, где бы они ни были, надо считать литовскими».

Оружие и украшения смоленских кривичей

В кривичских курганах находят также ленточные венки (вайнаги), шейные гривны, змееголовые браслеты (так в искусстве воплощался популярный у балтов змеиный культ), спиральные перстни и много разнообразных подковообразных фибул, определяющих специфику балтского наряда. Проблему балтского происхождения упомянутых украшений изучала 3. Сергеева. Она пришла к выводу, что встречаются они почти на всей этнической территории беларусов, причем такие вещи, как звериноподобные браслеты, витые шейные гривны и вайнаги находят обычно далеко от городов, к тому же не на торговых путях, а в глухих местах, что свидетельствует об их местном происхождении.

Свойственны кривичам и нагрудные подвески в виде лошадки, которые иногда встречались по две в одном захоронения либо в удвоенном виде соединялись с гребнем. Эти предметы имеют особый интерес вкупе со сведениями о парном божестве благополучия и плодородия (беларус. Сросток, Возила, летув. Кумельган, латв. Jumis), связанном с распространенным у балтов культом коней[82].

Височные кольца из полоцких длинных курганов

Головные украшения кривичских и дреговичских женщин

Особенно богаты балтскими вещами захоронения Полоцкой земли. Анализ двухсот инвентаризованных курганных комплексов с территории Полотчины показал, что только четверть из них имела височные кольца, а в других захоронениях височных колец нет вообще, однако много металлических изделий исключительно балтского происхождения. Да и рассматривая захоронения с височными кольцами (якобы ближайшие по набору украшений к славянскому наряду — не в последнюю очередь благодаря наличию там «славянских» височных колец), надо обязательно учитывать их вероятное неславянское происхождение.

Мужской наряд кривичей тоже весьма похож на костюмы соседних балтских племен, что выявляется через разнообразные подковообразные фибулы, лироподобные пряжки, перстни, браслеты и т.д. Интересно, что даже вещи во многом «интернациональной» дружинной культуры из Полоцкого княжества конца XII–XIII века весьма близки к снаряжению тяжеловооруженных прусских нобилей.

Приведенные факты еще раз свидетельствуют, что «костюм XI–XII веков является показателем значительной роли балтского субстрата в этногенезе беларусов, внешним проявлением становления этнического сознания», а найденные вещи и изделия позволяют объединить кривичские земли с обширным прибалтийским ареалом, который включал территории современных Литвы, Латвии, а также Эстонии.

Помимо сравнения собственно вещевого комплекса, помочь определению этнической сути его создателей и носителей может и изучение орнамента, системы знаков, которыми эти вещи украшались. Например, сопоставление археологического и этнографического материала показывает, что такой знак как свастика был распространен в регионах, где наиболее ощущалось балтское присутствие (особенно на Полотчине) и, таким образом, свастика в Беларуси — символ культурных традиций балтов (в том числе язычества).

Духовная культура

Духовная культура этноса складывается из многих частей, но среди всего ее богатства нас интересует в первую очередь религиозный элемент, ибо религия и тесно связанная с ней мифология — это первичные источники формирования ментальных архетипов как этнопсихологической основы сознания.

Чрезвычайно большое пространство кривской мифологии и ее влияния на народную культуру беларусов требует сосредоточения внимания только на одном, но очень важном ее фрагменте — выяснении генетических связей главных персонажей кривского варианта так называемого «основного» мифа индоевропейцев.

Авторитетные исследователи балтско-славянской старины В. Иванов и В. Топоров сумели (преимущественно на материалах беларуской, литовской и латышской традиций) реконструировать общий индоевропейский «основной» мифологический сюжет о космогонической борьбе бога грозы Перуна (у литовцев Perkunas, у латышей Perkons, у пруссов Perkuns) и его змеевидного соперника Велеса (у литовцев Velnias /Velinas/, у латышей Velns, Vels). Ученые уже обращали внимание на то, что больше всего следов культа Велеса сохранилось в Беларуси и на севере Руси. Б. Рыбаков объяснял распространение культа Велеса на больших просторах лесной зоны Восточной Европы широким расселением балтов со времен бронзового века, когда племена культуры шнуровой керамики занимали часть Верхнего Поволжья, доходя даже до Вологодчины.

Ю. Лавчуте и Д. Мачинский, проанализировав источники из языковедения и мифологии, пришли к выводу, что приобщение Велеса к числу общеславянских богов проблематично; они же отметили, что старорусские письменные памятники свидетельствуют о возникновение пары Перун — Велес на севере Руси. Обращая внимание на археологическое присутствие кривичей в низовьях Волхова и в Верхнем Подвинье, где известны топонимы Вельсы, Велешы, Велеса, Велещи, Велиж, исследователи утверждают, что в формировании сакральной пары Перун — Велес важную роль сыграли именно кривичи.

Символ солнца (свастика) на поясных пластинах (украшение кривичей)

Интересно, что на севере Беларуси местное название курганов «волатовки» ареально совпадает с территорией расселения кривичей и имеет, как и имя Велеса, основу *vel-. Уместно здесь напомнить, что капище этого бога в Киеве размещалось именно там, где останавливались челны новгородцев и кривичей. Мнение о связи термина «волатовка» только со славянским этносом[83] надо считать безосновательным (сравни литов. vele «душа умершего», veles «тени умерших», velines, veliai «время почитания умерших», что хорошо согласуется с беларускими представлениями о великанах как первопредках современных людей).

В. Топоров, который фиксирует присутствие гидронимических балтизмов не только на севере кривичского ареала — на Псковщине и Тверщине, но и на всей территории Новгородчины, «буквально во всех ее частях», пишет, что вариант «основного» мифа, в котором появляется третий — женский персонаж, реконструируется прежде всего на материалах старых земель Новгорода и «выявляет очень большую степень близости с балтскими версиями этого мифа, которые выделяются большей архаичностью, чем восточнославянские реконструкции. Если учесть, что балтская версия оказала бесспорное и весьма значительное влияние на восточнославянские версии там, где присутствовал балтский субстрат (вся Беларусь, Смоленщина, Псковщина, Калужская обл.) и где еще сохраняются реликты «основного» мифа, есть основания и в «новгородской» (в широком смысле этого слова) версии этого мифа подозревать влияние балтских источников».

Становление индоевропейского мифа о Громовержце берет начало в «героической» эпохе расселения индоевропейцев (где-то с конца III тысячелетия до н.э.), с ним совпадает выделение в обществе на первый план воинской функции и героя мифа как вождя боевой дружины. Ближайшие аналогии к мифологическим представлениям беларусов о Громовержце отмечаются у литовцев и латышей. Д. Шепинг в свое время был даже убежден в том, что «нельзя воспринимать имя Перуна как славянское и более верно принять, что оно пришло в Россию или через варягов или через кривичей, имея в виду распространение среди них религии прусско-литовского Криве».

Все эти сообщения хорошо согласуются с фактом иранского происхождения большинства богов (Даждьбог, Сварог, Симаргл, Стрибог, Хоре) пресловутого «восточнославянского» пантеона, тогда как Перун и Велес — архаические индоевропейские божества — достались славянам в наследие от балтов, что подтверждается большинством лингвистов теорией о развитии славянских языков из периферийных западнобалтских диалектов.

Перун

В свете этого становится понятно, почему кривский ареал, отличающийся своей яркой балтской фактурой, выступает как среда (центр) сохранения и распространения реликтов «основного» мифа.

Находятся основания и для присоединения кривичей к юрисдикции литовско-прусского наивысшего священника Криве-Кривайтиса, культ которого занимал значительное место в религиозных верованиях балтских племен. Но даже при скептическом отношении к панбалтийскому характеру культа и власти Криве, «исследуя языческий пантеон беларусов и этнических литовцев, набор сюжетов и образов их аутентичной мифологии, нельзя не обратить внимание на типологическую близость этих слоев культуры.

Такое сближение, иногда вплоть до тождества, — результат не только взаимовлияний их культур в рамках общего государства — Великого Княжества Литовского, но и генетических истоков»[84]. Наличием балтского субстрата можно также объяснить и особенности здешней языческой монументальной скульптуры (в т.ч. и знаменитого «шкловского идола»).

Святые камни на территории полоцких кривичей

Естественное развитие старокривской культуры было насильственно прервано духовной интервенцией христианской церкви, которая повинна в коренном изменении этнокультурной ситуации через установление новой этноконфессиональной самоидентификации местного населения (что продолжалась и после образования Литовского государства), когда крещение балтов в «русскую» веру в конечном итоге приводило к их ментальной и языковой рутенизации. Впрочем, согласно с представлениями русского летописца, кривичи принадлежали к наиболее упорным сторонникам древних обычаев:

«Си же творяху обычая и Кривичи и прочий погании, не ведуще закона Божиа, но творяще сами собе закон».

Поэтому нет ничего необычного в том, что:

«на Полоцкой Кривьи в XI–XII веках, в отличие от восточнославянских пространств, так и не произошел акт крещения, инспирированный князьями (примеры: Киев 988 г., Новгород 990 г.). Христианизация же, как медленный процесс взаимодействия новой религии и прочных языческих традиций, официально была одобрена в Полоцке только в начале XII века, что в дальнейшем способствовало возникновению архаических (propaganus) форм православия, которые и в XIX веке способствовали сохранению языческого содержания в формально окрещенной культуре Беларуси».

Вполне возможно, что даже сам этноним кривичи вследствие такого этнорелигиозного содержания мог приобрести для создателей древнерусских письменных памятников смысл, синонимичный пониманию «неправильного» и «беззаконного» народа.

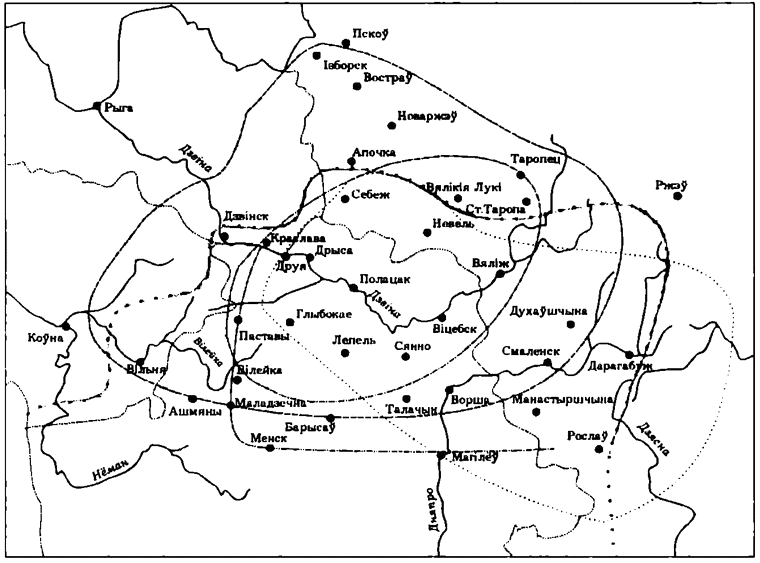

Политическая история

Древнейшее время, с которого мы можем говорить нечто определенное о политической организации на кривских просторах, — это конец железного века (V–VIII века), когда на основе археологических культур предыдущего времени (днепровско-двинской, штрихованной керамики, киевской) возникает культура типа Банцеровщина — Тушемля — Колочин. С этой культурой, отличной очевидным совпадением ее ареала с поздними восточными и частично северными и юго-восточными этническими границами беларусов, связываются начала государственности на наших землях. По А. Пьянкову, межплеменную конфедерацию того времени правомерно называть Кривским племенным союзом, созданным на землях восточных балтов.

На смену банцеровской культуре приходят княжества летописных племен, основными среди которых были полоцкие кривичи, дреговичи и радимичи. Дальнейшее развитие государствообразующих процессов продолжалось в «русскую» эпоху. Истоки формирования межэтнических «русских» корпораций — основного двигателя этих процессов — надо, на наш взгляд, искать еще в банцеровских временах, когда отдельные здешние владетели уже опирались на профессиональных воинов — постоянную княжескую дружину. Об этом свидетельствует существование укрепленных городищ, похожих на настоящие замки, где археологи находят особенно много оружия, которое могло принадлежать князю и его войску.

В IX–X веках воинские формации племенных князей пополняются скандинавскими (варяжскими) пришельцами. С проникновением последних в Восточную Европу в качестве наемников, торговцев и захватчиков связывается появление германского термина «русь» (древнесеверн. r?ю(e)R[85] «гребец; гребля; весло; плавание на весельных судах» — финн, ruotsi — древнерус. русь) и на кривской территории. Сначала в социальном плане «русь» — это только дружина князя, его «рыцарство» и администрация, а «Русская земля», «Русь» — подвластная этому владетелю и его окружению территория, государство.

При этом к собственно «Русской земле», или «Руси» в узком смысле слова (которая существовала в Среднем Поднепровье), Полоцк и Смоленск не принадлежали. До последней трети IX века полоцкие кривичи не зависели ни от Киева, ни от Новгорода, и только в 70-е годы IX века киевские князья, возможно, совершили поход на Полоцк и включили его в орбиту своего влияния. Но, в любом случае, при князе Олеге Полоцк уже не подчинялся Киеву (напомним, что Олег — вымышленный персонаж. — Ред.).

Все вышеупомянутые города, которые являлись конкурентными государствообразующими центрами, принадлежали к трем крупным этнокультурным и географическим ареалам: финско-словенскому Северу (Новгород), ирано-полянскому Поднепровью (Киев) и балто-кривскому Верхнему Поднепровью и Подвинью (Полоцк, Смоленск). Два первых ареала, не завершив самостоятельного развития в государственные структуры, были объединены Рюриковичами и уже вместе шли к созданию общего государства, Полоцкая же земля проявила максимум упрямства и не попала в эту компанию. Известный историк и культуролог Л. Акиншевич утверждал по этому поводу, что «во времена «княжеские» (X–XIII века) беларуские княжества, бесспорно, менее чем украинские и российские, имели тенденцию к объединению в единое «русское» целое.

Обычно это объясняют тем, что здесь была отдельная княжеская династия. Такое объяснение мало убедительно. Нам думается, что они выделялись чем-то другим и в первую очередь, видимо, тем, что глубина общих культурных влияний (прежде всего византийских) здесь была меньше. Немалую роль играл также момент расовой и культурной близости к старым соседям (а возможно, и древним родичам), народам «балтской» группы — к летувисам и латышам».

Такая этнокультурная мотивация «кривского сепаратизма» имела мощные общественно-религиозные основания, обусловленные тем, что «на территории Полоцкой Кривьи, сложившейся как социо-политический организм уже в IX веке, приверженность к традиционным (вековым) верованиям укреплялась прежде всего тесной связью со жреческой элитой балтов — кланом Криве-Кривайтис, отдельные представители которого, скорее всего, и возглавляли сообщество во время его формирования и консолидации». Высокая степень сакрализации кривского этносоциума ощущается не только в его названии, производном от имени, совпадающего с титулом верховного священника балтов. Не случайно на кривской территории возник так называемый Гнёздовский некрополь, который не имел равных по грандиозности на востоке Европы и где вырабатывались нормы похоронной обрядности языческого военно-торгового сословия. Как полагает С. Тарасов, именно «приоритетное положение в союзе племён рода Крива, вероятно, обеспечило Полоцку, полочанам, Полоцкой земле их исключительное, самостоятельное и независимое место в геополитических условиях Восточной Европы».

Современная полочанка в одежде и с украшениями кривичских женщин

К представителям сословия священнослужителей, видимо, надо приобщить и первого упомянутого в письменных источниках кривского князя Рогволода (*Ragnvald(as)). Даже при вероятном скандинавском происхождении этого руководителя, его статус «сакрального владетеля» (rex sacrorum) не должен вызывать больших сомнений — тесные этнокультурные контакты в циркумбалтийском регионе того времени позволяют высказать мнение, что и некоторые варяжские вожди могли иметь сакральный статус (напомним хотя бы «вещего» князя Олега (Helgi) (древне-северное «святой»), представление о смерти которого хорошо согласуется с представлениями о ритуальном убийстве «архаического владетеля»). Все отмеченное могло быть дополнительным стимулом (либо условием) со стороны местного населения, чтобы придать князю властные полномочия и признавать их легитимность.

Гипотеза эта подтверждается и лингвистическими материалами: первый компонент имени Рогволода, как и его дочери Рогнеды, тождествен с др.-северн. ragnar «боги», что стыкуется с лит. Regeti, лат. redzet «видеть, созерцать», отсюда лит. Ragana, бел. (диал.) рагана — «колдунья, волшебница». В основе рассматриваемых наименований лежит сема «вещий дар, дар предвидения» — *ragn-, и означает этот термин того, кто владеет таким даром.

Существование топонимов, связанных с именем Рогнеды, и мест, где она якобы похоронена («гора Рогвальда и Рогнеды», или иначе «Рогнедин курган» на полуострове Перевоз на озере Дрисса, «Рогнедины курганы» в Вилейском районе и в окрестностях города Краслава (Латгалия), озеро Рагнедь на север от Заславья, «могила Рогнеды» или «замочек Рогнеды» в самом Заславье, могилка Рогнедина на Брянщине), тоже обусловлено определенными религиозными верованиями[86]. Заметим, что в народном представлении о «горе Рогвальда и Рогнеды» убийство полоцкого князя Рогволода сопрягается с сюжетом «основного» мифа: якобы князь был убит на этой горе ударом каменного молота.

Особый интерес вызывает фигура знаменитого и без преувеличения самого выдающегося кривского князя — Всеслава Чародея. Уже условия рождения — «от волхвования» — должны были требовать необычности дальнейшего жизненного пути этого властителя. В. Лобач, рассматривая сообщения о Всеславе, убедительно доказывает принадлежность князя к сословию священников. От момента волшебного рождения князю было дано «язвено» (отличительный знак), которым, видимо, была заметная у него от рождения «волчья шерсть», что считалось знаком магической способности превращаться в волка по собственному желанию; этот признак может осмысливаться и как свидетельство кривизны (избранности, сакральности) — обязательной черты всех волшебников.

Прозвище князя Всеслава «Волх» из былины о Волхе Всеславиче происходит от термина «вълхвъ» — «языческий священник, чародей»; только представитель сословия священников в то время мог «бросить жребий», что и делает Всеслав, прося судьбу «о девицю себе любу» (то есть Киев); только чародей, как Всеслав, мог иметь «вещую» душу, причем весьма характерно, что архаическое индоевропейское определение волка *weid-n(o), в облике которого «рыскаше» князь, попутно может свидетельствовать и о «пророчестве» этого зверя[87]. А. Югов, анализируя некоторые спорные места в «Слове о походе Игоревом», добавляет к этому ряду другие свидетельства «чародейского» образа полоцкого князя: его «вещая» душа может переходить в другое тело — «в друзе теле»; эпитет Всеслава «хытръ» означает волшебника; князь добывает себе киевский престол «клюками» (волшебною хитростью); за одну ночь он переносится из-под Киева к Новгороду — «обвейся на сине мыле» (повиснув на синем облаке).

Со своей стороны заметим, что мифологические черты Всеслава Чародея, известные из «Слова…» (способность превращаться в волка) и былины про Волха Всеславича (рождение от змея)[88], хорошо согласуются с древними индоевропейскими представлениями о владетеле-волке и змее, символически связанными с царской властью (сравни лексический ряд Волх, владетель, волость, власть и имя бога Велеса, с которым тоже связаны волчий и змеиный культы, с индо-европейским корнем *uel- для обозначения власти). Кстати говоря, общие индоевропейские истоки имел и другой институт власти, известный на Полотчине, — вече (народное собрание), которое воплощало давнюю традицию так называемой «аристодемократии», имеющую эквиваленты прежде всего в Северной Европе (скандинавский тинг).

До сих пор не прекращается обсуждение между учеными внешнеполитических акций Всеслава. Известно, что после вынужденного изгнания из Полоцка он отправился к финскому племени водь и во главе его учинил поход на Новгород. Как это ни странно, но через языческий и балтский контекст становится понятной скрытая мотивация такого поступка Всеслава. Дело в том, что на землях води выявлено балтское присутствие: значительное число захоронений с восточной ориентацией, которая считается типично балтской обрядовой чертой, распространение в курганах вещей балтского происхождения, балтская гидронимия на территории племени, наличие у води (как и у полоцких кривичей) длинноголового широколицего антропологического типа, который в этой части Европы связывается с балтами.

В балтском контексте води, как нам кажется, можно увидеть следы кривичской колонизации, когда носители культуры длинных курганов, а позже и псковские кривичи проникали на водскую пятину. Это подтверждается тем, что в Латвии потомки води, переселенные туда в 1445 году, известны как кревинги, что можно истолковать их давними контактами с кривичами. Поэтому поход Всеслава, которому язычники-водь доверили свое войско, — не в последнюю очередь, видимо, благодаря его сакральной харизме, похож на продуманный тактический шаг, в основе которого была уверенность в «генетически обусловленной» лояльности води.

Также совсем не случайна согласованность его нападения на Новгород и народного восстания в этом городе, инспирированном языческим волхвом против епископа и новгородского князя — врага Всеслава. Более того, недавние исследования свидетельствуют о связи между языческими реакциями на Балтике (в землях ободритов в 1066 году и в Швеции в 1067 году) с войной Всеслава против Ярославичей, отмечается роль Чародея в этих событиях как потенциального союзника шведского (и, возможно, ободритского) языческого движения[89].

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Кривичи

Кривичи Они жили в междуречье Днепра, Волги и Западной Двины, вокруг Смоленска и Изборска, Ярославля и Ростова Великого, Суздаля и Мурома.Их название, по легенде, происходит от имени основателя племени князя Крива, получившего прозвище Кривого от природного недостатка. По

Кривичи

Кривичи В V в. на северо-западе будущей Руси появляются первые памятники археологической культуры длинных курганов. Большинство специалистов аргументировано связывает эту культуру со славянским племенным союзом кривичей, упоминаемым в русских летописях. Ареал

Кривичи

Кривичи Приход словен на Волхов прервал становление кривичского племенного союза. Новые пришельцы оседали на землях, которые кривичи только привыкли считать своими. Какая-то, и довольно многочисленная, часть — смоляне, лупоглавы, — предпочла примкнуть к кривичскому

ИСТОРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ И ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ

ИСТОРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ И ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ Анкета Г. Е. Шумкова к участникам русско-японской войны[851] ОБЩЕСТВОревнителей военных знанийотдел «Военной психологии»В С.-Петербург, Литейный 20,КанцелярияОбщ. Ревн. Воен. ЗнанийК

Кривичи ― не славяне. VIII-Х вв.

Кривичи ? не славяне. VIII-Х вв. Еще один великий миф нашей истории: кривичи, одни из основных предков беларусов и западных русских, — славяне.Древнерусская, и в частности беларуская, нация формировалась из нескольких народов: коренных жителей Польши и Беларуси восточных и

I. ПРЕДАНИЯ И БЫЛЬ ГОРНОЙ ТАВРИКИ (Историко-культурный очерк)

I. ПРЕДАНИЯ И БЫЛЬ ГОРНОЙ ТАВРИКИ (Историко-культурный очерк) Таврика — большой и весьма замечательный остров, имеющий много народов… Говорят, что там Озирис, запрягши быков, вспахал землю, и от этой-то пары быков получил имя народ. Стефан Византийский Прекрасная и

Кривичи

Кривичи К числу древнейших политических объединений, положивших начало государственному оформлению северорусских земель, принадлежали племенные союзы псковских и полоцких кривичей.Псковские кривичи заселили бассейны реки Великой и Псковского озера. Уже в VIII в.

«Кривичи на Двинском пути». Полоцк и прибалтийские земли в XI—XII вв.

«Кривичи на Двинском пути». Полоцк и прибалтийские земли в XI—XII вв. Возникновение Полоцкого княжества овеяно легендами. Юный Владимир Святославич, впоследствии креститель Руси, сватался к прекрасной Рогнеде, дочери полоцкого князя Рогволода. В оскорбительной форме она

Кривичи и полочане

Кривичи и полочане Кривичи еще до их упоминания в летописи исторически засвидетельствованы императором Константином Багрянородным (?????????, ????????????, De adm. imp., стр. 9), однако лишь летопись указывает, где они обитали: «…на верхъ Волги, и на верхъ Двины и на верхъ Днепра»[529]. При

Кривичи

Кривичи Таково название объединений племён, живших в бассейне Западной Двины, верховий Днепра и Волги. В историю вошли полоцкие, псковские и смоленские кривичи.По наиболее распространенной версии, название этого племенного союза произошло от балтского корня «крив» и

Кривичи

Кривичи В V в. на северо-западе будущей Руси появляются первые памятники археологической культуры длинных курганов. Большинство специалистов аргументировано связывает эту культуру со славянским племенным союзом кривичей, упоминаемым в русских летописях. Ареал

КРИВИЧИ

КРИВИЧИ Это объединение племен, которые жили в бассейнах верхних течений Днепра, Западной Двины, Волги, на юг от Чудского озера. Известны по археологическим памятникам и письменным источникам.По мнению одних ученых, название происходит от слова «кровные» (близкие по

КРИВИЯ — НАША СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ. Алексей Дермант

КРИВИЯ — НАША СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ. Алексей Дермант «Наша Нива» (9 декабря 2011 г.)Историческое прошлое беларуской нации всегда волновало умы патриотов. В настоящее время идеи балтско-славянского происхождения беларусов достаточно распространены и популярны среди представителей

Кривичи

Кривичи «…кривичи, которые сидят в верховье Волги, и в верховье Двины, и в верховье Днепра, их город – Смоленск…» («Повесть временных лет»).Племенное объединение восточных славян в VІ—Х вв. Жили в верхнем течении Днепра, Западной Двины, Волги и в южной части бассейна

Кривичи

Кривичи Впервые кривичи были упомянуты в летописи в 856 году, хотя археологические находки свидетельствуют о зарождении кривичей как отдельного племени еще в VI веке. Кривичи были одним из крупнейших восточнославянских племен и жили на территории современной Белоруссии,