Замоскворечье

Замоскворечье

То, что Москва старинный город – с чертами последовательно наслаивавшихся столетий, запечатлившимися в облике улиц, их названиях, в характере застройки и планировки, сильнее всего ощущаешь, пожалуй, в Замоскворечье с его еще не совсем стершимся абрисом ушедшей жизни. Разумеется, очутившись за стенами Кремля, проникаешься величием и совершенством оставленных предками памятников искусства, постигаешь отразившийся в камне образ могущества и славы российской, но там не осязаешь потока никогда не пресекавшейся обыденной жизни, продолжаемой теперь и нами, – со времен, когда по той же Большой Ордынке скакали гонцы из ставки грозного золотоордынского хана или по ней отправлялись к нему на поклон русские князья и православные иерархи… В Замоскворечье до сих пор прослеживаются этапы преобразования и исторического развития России. Там следы Руси допетровской и по соседству Москва Островского и Москва Боборыкина, все это еще очень ощутимо, несмотря на вторжение нового времени. Замоскворечье и в нынешнем своем виде – интереснейший район для тех, кто не прочь, гуляя по городу, поразмышлять о переменчивой чреде лет, уносящей старые формы жизни, чтобы основать на их месте новые. И разумеется, для тех, кому любы образцы русского зодчества, открывающиеся в обрамлении городского пейзажа, близкого времени их постройки, да и тем, кому хочется освежить в памяти имена и события нашей истории.

«…К югу, под горой, у самой подошвы стены кремлевской, против Тайницких ворот, протекает река, и за ней широкая долина, усыпанная домами и церквами, простирается до самой подошвы Поклонной горы…»

Эти написанные полтораста лет назад строки принадлежат Лермонтову, описавшему открывшийся ему с колокольни Ивана Великого вид на Замоскворечье. Ныне многочисленные церковные главки и колокольни уже не возвышаются над низенькими домами, тонущими в зелени садов, а если мы посмотрим откуда-нибудь с верхних этажей одного из высотных зданий, окруживших Кремль, то увидим силуэты современных плоских домов. Они теснят старую застройку, отгораживая от нас прежний, пленивший Лермонтова облик этой старинной части города. Неузнаваемо изменилось за истекшее время Замоскворечье… И все же узкие его улицы и угловатые переулки развертывают перед нынешним москвичом не одну страницу истории его родного города.

Правобережье реки Москвы против Кремля когда-то называлось Великим лугом и представляло отличные заливные покосы. Восточнее луга еще в конце XV века был разведен государев Красный сад и образовалась слобода, где жили садовники. Берег был овражистый, о чем и сейчас напоминает название улицы Балчуг, что по-татарски означает – грязь. У самой реки простиралось болото, на месте которого издавна находилась торговая площадь, где в XVI веке происходили кулачные бои. «Болеть» приезжал сюда, по преданию, Иван Грозный. А спустя два столетия, 10 января 1775 года, на Болотной площади были казнены Пугачев и Перфильев. Теперь она называется площадью Репина, на ней разбит благоустроенный сквер с памятником художнику. На запад от площади, где ныне улица Полянка, была низина, по-старинному дебрь, откуда название церкви Григория Неокесарийского, «что в дебрицах».

Низменное в основной своей части Замоскворечье на западе ограничивается взгорьями: Бабьим городком, о котором напоминает название Бабьегородской плотины, Васильевским (Нескучным садом) и далее Воробьевыми, ныне Ленинскими, горами.

До того как был прорыт канал, река часто затапливала Замоскворечье, и все же селиться тут стали рано. Об этом свидетельствует название сохранившейся церкви Иоанна Предтечи, «что под бором»: ставили ее, еще когда кремлевские холмы были покрыты сосновым лесом. Оседали вдоль торговых путей, сходившихся у переправы через реку.

В Замоскворечье проживали и мирные татары, приезжавшие в Москву торговать. Об этом свидетельствуют многочисленные сохранившиеся названия. Большая Ордынка – широкая, прямая улица, упиравшаяся прежде в реку, представляла начало дороги в Золотую Орду. Восточный район Замоскворечья поныне зовут Кожевниками: тут некогда находился Ногайский двор, где татары-ногаи еще в XV веке производили торг лошадьми и разными товарами, особенно кожами, которые здесь же и выделывали. Где кони – там и их покровители, святые Флор и Лавр: церковь этим святым стоит поныне невдалеке от Третьяковской галереи. Напоминает о татарском владычестве и Черниговский переулок, названный так в память замученного в XIII веке в Орде вместе со своим боярином князя Михаила Черниговского.

Открытое с юга Замоскворечье нуждалось в защите от нашествий с «поля» и рано опоясалось укреплениями. От них остались поныне монастыри-сторожи: Данилов, основанный в XIII веке, и более поздний – Донской.

Уже к XVII веку эта заречная часть города приобрела свое лицо, обзавелась постоянным населением. Здесь находились слободы, жители которых были связаны с обиходом царского двора. Так, середину замоскворецкой части Земляного города занимали «кадашевцы», ставившие ко двору холст и полотно. В районе этой богатой слободы было пять церквей. Далее лежали слободы царских монетчиков, огородников, садовников, толмачей-переводчиков, кузнецов, оставивших след в названиях улиц и переулков Замоскворечья. Отсюда и обилие замоскворецких церквей, не превзойденное никаким другим районом Москвы: слободы ремесленников были отделены друг от друга обширными пустырями, жили в них обособленно, у каждой был свой патрон и особо чтимый праздник, в честь которых воздвигался храм.

Другой элемент здешнего населения – посадские люди и торговцы, селившиеся в Замоскворечье по мере укрепления государства и уменьшения угрозы нападения: они строили здесь себе дома, оставляя в Китай-городе одни лавки.

Наконец, третьим, и очень важным, элементом были военные. В XVI веке Василий III поселил в Замоскворечье своих телохранителей, а Иван IV – новое войско – стрельцов. Позднее здесь расположились казачьи слободы. Стрельцы, как известно, в мирное время торговали и занимались ремеслами.

Многое повидало Замоскворечье на своем веку. Постоянные набеги татар, нашествия Литвы, а в Смутное время шайки поляков и казаков: все, кто зарился покорить или пограбить Москву, шли через Серпуховские ворота по Замоскворечью. Да и коренное население Замоскворечья отличалось беспокойным характером: в XVII веке тут был очаг мятежей и восстаний. Отсюда подымался народ московский, гостиные и черные сотни, отсюда начинались и стрелецкие бунты…

С правлением Петра характер населения Замоскворечья совершенно переменился: им были уничтожены стрелецкие полки, а перенесение столицы в Петербург разорвало связи с царским двором. Замоскворечье становится купеческим и постепенно превращается в глухое захолустье. Немногочисленные дворянские дома появились здесь лишь в исходе XVIII века.

Пожары и время давно унесли деревянные постройки слобод Замоскворечья, и от далеких веков до нас дошли одни церкви.

Некоторые из них – значительные памятники древнерусского зодчества. И все же рассказ о заречной части Москвы нельзя вести, не предварив его упоминанием о ее знаменитом уроженце и бытописателе. Наши представления о Замоскворечье, место его в системе исторических и живописных образов, какие каждый создает себе о минувших эпохах и людях прошлого на основе прочитанного, неотделимы от картин и характеров московского заречья, оставленных великим драматургом А. Н. Островским, как нельзя вспомнить Петербург тридцатых годов прошлого века без того, чтобы не возникли в памяти образы гоголевского мира. Пока не стерлось понятие «Замоскворечье», будут живы и строки о нем Островского: «У нас по моде не одеваются, это даже считается неблагопристойным. Мода – постоянный, неистощимый предмет насмешек, а солидные люди, при виде человека, одетого в современный костюм, покачивают головой с улыбкой сожаления: человек потерянный. Будь лучше пьяницей, да не одевайся по моде.

…У нас говорят: «…надо уметь одеться к лицу, что кому пристало». И одеваются к лицу. В костюмы своего изобретения. Например, зеленый плащ и белая фуражка без козырька или узенький фрак, до бесконечности широкие шаровары и соломенная шляпа.

…Вы увидите часто купца в костюме времен Грозного и рядом с ним супругу его, одетую по последней парижской картинке.

…В четыре часа (пополудни. – О.В.) по всему Замоскворечью слышен ропот самоваров; Замоскворечье просыпается и потягивается.

…Вот направо, у широко распахнутого окна, купец с окладистой бородой, в красной рубахе для легкости, с невозмутимым хладнокровием уничтожает кипящую влагу, изредка поглаживая свой корпус в разных направлениях: это значит, по душе пошло, то есть по всем жилкам.

…Общества совершенно нет, в театр не ездят. Разве только на Святках да на Масленице… смотреть ездят: Русалку, Аскольдову могилу… Вот что еще замечательно, что водевиль, дающийся после пьесы, считается продолжением ее.

…Ложатся спать в девятом часу, и в девять часов все Замоскворечье спит. Извозчика и не ищите».

Прожив в Замоскворечье значительную часть своей жизни, Островский знал его изнутри, ощущал суть сложившихся в нем нравов и понятий. Он родился в 1823 году «в церковном доме Покровской церкви, что в Голиках», находившемся в районе нынешних Монетных переулков. Спустя семнадцать лет, в 1840 году, отец будущего драматурга приобрел владение в Николоворобьинском переулке, названном так по церкви Николы на Воробьине, выстроенной стрельцами. Никаких гимназий в годы юности Островского в Замоскворечье, само собой, не было, и он учился в Первой московской гимназии, открытой еще при Екатерине. Она помещалась на Волхонке, улице, на которой впоследствии поселился Островский и прожил девять лет, вплоть до своей смерти 2 июня 1886 года.

Аполлон Григорьев писал в сороковых годах, что, где Островский, там и кружок. И действительно, кто только не перебывал у него в доме по Николоворобьинскому переулку! Писатели самых разных и подчас враждовавших направлений, музыканты, художники… Черта знаменательная – всех тянуло к Островскому. Его постоянными гостями были Достоевский и Толстой, Тургенев и Григорович, Писемский, Плещеев, Салтыков-Щедрин, Майков, Николай Рубинштейн и Чайковский, не говоря о соседях, с которыми он общался почти повседневно – Аполлоне Григорьеве и Фете, живших на Полянке. Что ж, если прибавить Толстого, поселившегося в 1857 году на Пятницкой улице, окажется, что Замоскворечье в середине прошлого века сделалось одним из средоточий литературной жизни Москвы, пришедшем на смену затухающим салонам аристократических улиц города.

Но разумеется, не присутствием и деятельностью видных и знаменитых писателей определялись лицо и уклад Замоскворечья, вылившиеся в устойчивые формы, которых перемены века касались лишь поверхностно, задевая внешность, а не существо. Приведу несколько строк из рассказа молодого Белинского о его первых московских впечатлениях. В них, разумеется, растерянность приезжего, привыкшего к патриархальным нравам своего пензенского захолустья, однако отдельные черты старой столицы, не поторопившейся раскрыть объятия перед оробевшим провинциалом, отмечены будущим критиком верно и интересны: «Везде разъединенность, особность; каждый живет у себя дома и крепко отгораживается от соседа. Это еще заметнее в Замоскворечье, этой чисто купеческой и мещанской части Москвы: там окна завешены занавесками, ворота – на запор, при ударе в них раздается сердитый лай цепной собаки, все мертво, или, лучше сказать, сонно; дом или домишко похож на крепостцу, приготовившуюся выдержать долговременную осаду».

Это описание интересно сопоставить с тем, что говорилось о Замоскворечье спустя почти семьдесят лет в «Путеводителе по Москве» за 1913 год:

«Длинные деревянные заборы, бесконечные сады, ворота на запоре, за воротами псы, – деревянные дома на каменных фундаментах. Целый день, особенно в будни, ни проезжего, ни прохожего. Ворота заперты, окна закрыты, занавесы опущены…

…За воротами тихо и однообразно. В доме чистота в нежилых комнатах, где принимают гостей, и духота, неряшливость в жилых. Мебель тяжелая, красного дерева; в углу киот; на стенах часы с боем; в окошке клетка с канарейкой».

И все же, если предрассудки оставались старыми, дома строили новые… После реформы 1861 года вместе с остальной Москвой меняется и внешний вид Замоскворечья, и жизненный уклад его обитателей. Сады вырубаются, деревянные домики уступают место богатым особнякам либо многоэтажным доходным домам. Исчезают понемногу и дореформенные типы Островского: картуз и старомодный цилиндр сменились котелками, долгополый сюртук – смокингом и визиткой, вместо сапогов бутылками появились американские щиблеты, вместо окладистых бород – бритые лица, или по-европейски подстриженные эспаньолки, или буланже. Ушли в прошлое и знаменитые купеческие выезды. Замоскворечье стало обзаводиться учебными заведениями, однако на правом берегу реки была основана лишь шестая по счету гимназия в Москве. Появилось и высшее учебное заведение – Коммерческий институт (впоследствии Институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова), на который купцы не жалели денег, приглашая выдающихся профессоров и преподавателей.

Замоскворечье в старину тяготело к Большой Ордынке: самые пышные его церкви и богатые дома сосредоточены на этой улице и в прилегающих к ней переулках. Когда-то, до прорытия канала, Большая Ордынка выходила на реку против кремлевской Константино-Еленинской башни, и с улицы открывался вид на Кремль. Но его еще в прошлом веке загородило Софийское подворье – самое большое здание своего времени в Москве. Оно служило отчасти гостиницей, отчасти складским помещением и было построено откупщиком-миллионером Кокоревым. Отсюда и прозвание подворья – Кокоревка. Этот предприниматель – характерная фигура периода бурного развития капитализма в России. Родом из крестьян, он составил себе крупное состояние на винных откупах, был не чужд прогрессивных течений своего времени и оставил след в истории русской общественности. На обеде литераторов в Купеческом собрании 28 декабря 1857 года, устроенном по поводу высочайшего рескрипта Назимову, положившего начало освобождению крестьян от крепостной зависимости, Кокорев должен был произнести речь о необходимости свободного труда для успешного развития хозяйственной жизни России. Правда, выступить ему не удалось: «отец» Москвы граф Закревский, сановник старого закала, не мог допустить «митинга» и распространения либеральных идей, тем более позволить возвысить голос представителю третьего сословия, и он запретил Кокореву выступить. Речь его напечатал Катков в «Русском вестнике». Она произвела огромный эффект и была справедливо расценена, как смелый призыв покончить с закрепощением земледельцев.

В конце прошлого века Большая Ордынка была обстроена невзрачными домиками, в которых помещались мелкие лавки, трактиры, постоялые и извозчичьи дворы. В старину же весь район улицы принадлежал Кадашевской слободе и назывался Кадашами. Название далеко не ясное: существует догадка, что «кадаши» значит – бондари (от слова кадь, кадка), которые были поселены здесь, по соседству с садовниками и огородниками для надобностей царского Сытного двора. Такому толкованию противоречит свидетельство Г.К. Котошихина, писавшего в XVII веке, что Кадашевская слобода принадлежала приказу царицыной Мастерской палаты: кадашевцы были ткачами «белой казны», «хамовниками». У Каменного моста, построенного в 1658 – 1661 годах, стоял обширный каменный Кадашевский ткацкий двор.

В центре слободы высилась уцелевшая до сих пор изящнейшая из московских церквей – церковь Воскресения в Кадашах. В главных своих частях храм построен за время с 1657 по 1713 год при ревностном содействии богатейших московских гостей Добрыниных. В основе его традиционный московский пятиглавый храм XVII века, построенный «кораблем», с принятым здесь размещением пяти глав посредине и между сторонами основного креста. Но есть в нем и новые, типичные для конца XVII века барочные мотивы: вместо привычных кокошников – два ряда «петушиных гребешков» – фронтонов, поставленных один над другим. По-новому решен декор стен и окон. С трех сторон верхнего храма идет открытая терраса – гульбище. Позднейшие пристройки XVIII века в ложноготическом стиле несколько испортили церковь. Зато гармонически сливается с первоначальным храмом современная ему стройная колокольня. Сохраняя традицию шатра, колокольня эта, обработанная мотивами барокко, представляет собой ряд постепенно уменьшающихся кверху восьмигранных барабанов, поставленных один на другой. Некоторые архитекторы видят в этой «ярусности» влияние украинского барокко, как, впрочем, и в открытых гульбищах под звоном. Колокольня вместе с пятиглавым храмом составляет чарующую группу, особо выделявшуюся на фоне прежней панорамы Замоскворечья. Однако интерьер церкви, неоднократно поновлявшийся, считается малоинтересным. В летнем верхнем храме заслуживают упоминания богатый золоченый иконостас с резной лозой прекрасной работы, входная железная дверь.

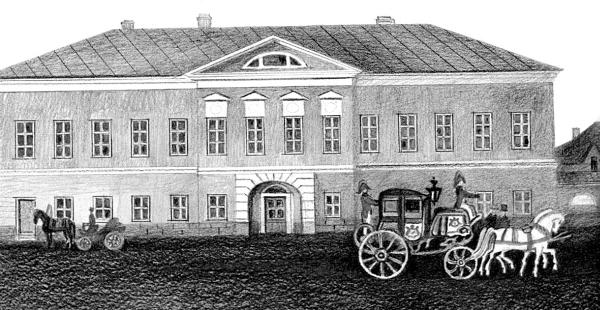

Дом купца А.И. Долгова, родственника В.И. Баженова, на Большой Ордынке, построен в 1770-е годы, школа Казакова

Возле церкви, во 2-м Кадашевском переулке, стоит построенное на средства основателя Третьяковской галереи П.М. Третьякова «Убежище для вдов и сирот русских художников» с фасадом, отделанным по рисунку В.М. Васнецова. Замечу, что жители Замоскворечья, усердно воздвигая храмы, пеклись, пожалуй, не менее об учреждении всевозможных богаделен, приютов, домов призрения. Едва ли не все именитые коммерсанты заречных улиц содержали на свои средства какое-нибудь благотворительное учреждение. Были тут «Дамское попечительство о бедных», «Московское человеколюбивое общество» и другие филантропические организации. Если жертвователи в «Ведомство учреждений императрицы Марии» достигали наград, удовлетворявших их тщеславие, успешного продвижения по службе и иных вполне осязаемых благ, то частные благотворители в большинстве откупались своими взносами на «богоугодное» дело от окружавших их нищеты и общественных зол.

На Большой Ордынке стоит церковь Всех Скорбящих Радости, выдающийся памятник архитектуры и вещественное воплощение тщеславия замоскворецких тузов, не пожалевших средств, чтобы воздвигнуть нечто, способное поразить богатством убранства и царской роскошью. К строительству этой церкви были привлечены лучшие архитекторы Москвы. Основная часть ее, круглый летний храм Преображения Господня, построен во второй половине XVIII века. В 1783 – 1791 годах была воздвигнута по проекту Баженова совершенная по форме круглая классическая трехъярусная колокольня и трапезная с ионическими портиками. Позднее был приглашен Осип Бове. Ему принадлежит орнаментация храма, придавшая всему ансамблю ампирный характер. На куполе под крестом стоит: «1836 год», который принято считать датой окончания постройки.

Исключительно богато отделан круглый главный храм, трапезная украшена несколько скромнее. Внутрь храма входишь, как в дворцовый зал. По обе стороны центральной арки, ведущей в летнее помещение, мраморные, отделанные бронзой клиросы с двумя парами мраморных ангелов. С правой стороны от входа помещена хорошая фламандская картина – изображение Христа, несущего крест.

Арка ведет в летний храм. По круглому его периметру – торжественная колоннада с верхним светом; все нарядно и пышно необычайно. Великолепен иконостас, чугунные плиты пола образуют красивый рисунок… Все тут напоминает петербургские парадные храмы, и, находясь под куполом этой церкви, никак не представишь себе над ним московское небо.

Возле церкви выходит на Большую Ордынку Климентовский переулок с величественной церковью Климента, папы римского. Она построена в 1754 – 1774 годах учеником Растрелли архитектором А.П. Евлашевым, вполне в духе его знаменитого учителя. И вблизи, и издалека храм производит сильное впечатление своей спокойной уравновешенной громадой. Он, по старой московской традиции, о пяти главах, но обработан в новом духе. Богатые детали в стиле рококо, идущая по верху здания ажурная железная решетка, пышный декор окон верхнего этажа – все выполнено с большим вкусом и удивительно гармонирует с общим обликом храма. Очень хороша и церковная ограда, с вазами на столбах.

Климентовская церковь лучше всего смотрится с угла Пятницкой улицы. Она как бы «успокаивает» бывшую бойкую и шумную, несколько грязноватую торговую артерию Замоскворечья.

…Как я уже упоминал, Лев Толстой в 1857 году снимал квартиру на Пятницкой, в доме № 12. Именно в этом невзрачном, вросшем в землю, одноэтажном, торцом выходящем на улицу флигеле он писал «Казаков» и «Альберта». Здесь навещали его Островский и Фет, приезжал к нему сюда и Тургенев. Фет жил недалеко, в нескольких минутах ходьбы, в доме отца Аполлона Григорьева, на Полянке, 12. Об этом доме напоминают уцелевшие каким-то образом ворота, да знаем мы хорошо о нем по запискам современников, посещавших кружок Григорьева.

«…Гостеприимные двери А.А. Григорьева отворялись каждое воскресенье, – писал актер и писатель И.Ф. Горбунов в своих воспоминаниях, – шли разговоры и споры о предметах важных, прочитывались авторами новые их произведения… А.Ф. Писемский, ехавший из Костромы в Петербург на службу, устно изложил план задуманного им романа «Тысяча душ». За душу хватала русская песня в неподражаемом исполнении Т.И. Филиппова; ходенем ходила гитара в руках М.А. Стаховича; сплошной смех раздавался в зале от рассказов Садовского».

На одном из таких вечеров Островский читал «Бедность – не порок». Думаю, что и сам хозяин с его разносторонней одаренностью придавал блеска и оживления своим вечерам. Если Аполлон Григорьев основательно забыт ныне, то современники очень хорошо знали этого талантливого и кипучего литератора, поэта и критика, писавшего всегда искренне и страстно, откликавшегося на волновавшие тогда русское общество споры и разногласия между славянофилами и западниками. В переписке Достоевского, Толстого, Тургенева и многих видных литераторов прошлого века неоднократно упоминаются статьи и очерки Григорьева, никогда не проходившие незамеченными. Его смолоду занимали вопросы истории, и он склонен был, вслед за декабристами, идеализировать древнюю новгородскую вольность. Ранние стихи Григорьева исполнены верой в ее возрождение – недаром он назвал одну из своих поэм «Одиссеей о последнем романтике». Приведу несколько его строк о вечевом колоколе:

Да, умер он, замолк язык народа,

Склонившего главу под тяжкий царский кнут;

Но встанет грозный день, но воззовет свобода,

И камни вопли издадут…

И звучным голосом он снова загудит,

И в оный судный день, в расплаты час кровавый,

В нем новгородская душа заговорит

Московской речью величавой…

И весело тогда на башнях и стенах

Народной вольности завеет красный стяг…

Читая эту поэму, а также стихи Григорьева о Минине, я невольно думаю о героических страницах истории вскормившего поэта Замоскворечья. Должен же был он, родившись и прожив почти всю жизнь на Полянке, слышать местные предания и легенды, рассказ о том, как за двести с лишним лет до него, в 1612 году, в этих самых местах, точнее – в районе Климентовского переулка, стояли войска князя Пожарского, и именно здесь завязался бой с польскими интервентами, рвавшимися на выручку своих войск в осажденном Кремле. В решительный момент битвы Кузьма Минин с отрядом в пятьсот человек переправился через Москву-реку и внезапно напал на вражеский резерв, что и решило исход сражения: поляки отступили за Воробьевы горы. Несколько менее полутора столетий отделяло Григорьева от лихих «медных» и других московских бунтов, сотрясавших «мирное» царение «тишайшего», от залитых кровью попыток стрельцов отстоять старину. Все эти движения сплошь и рядом начинались в заречных слободах.

Дом поэта Аполлона Григорьева на Полянке

Не текла ли в жилах этого неуемного русского человека, метавшегося всю жизнь в поисках какой-то недающейся «правды жизни», непоследовательного и противоречивого в проповедуемых и отстаиваемых им позициях (Тургенев говорил, что Григорьев, начиная писать, сам никогда не знает, чем он закончит), неудовлетворенного и, как многие его талантливые соотечественники, обманывавшего глубокий душевный разлад хмельным разгулом, не текла ли в нем кровь непокорных замоскворецких стрельцов?

Стихи и критические работы Аполлона Григорьева известны ныне лишь в узком кругу специалистов и любителей забытой литературы, но кто не знает знаменитой «Цыганской венгерки»:

Две гитары, зазвенев,

Жалобно заныли…

С детства памятный напев,

Старый друг мой – ты ли?

Или:

О, говори хоть ты со мной,

Подруга семиструнная!

Душа полна такой тоской,

А ночь такая лунная!

Оба стихотворения, слившиеся по воле полюбивших их исполнителей в один романс, принадлежат Аполлону Григорьеву.

В этой части Замоскворечья что ни название – живая память о многовековом прошлом Москвы. Вот Кузнецкая улица, проложенная на месте старинной допетровской слободы, населенной царскими кузнецами. Интересно, что, по городской описи 1867 года, значилось в этом районе, принадлежавшем бывшей Серпуховской части, двадцать четыре кузницы, а предприятия кожевенной промышленности в Кожевниках существовали вплоть до революции. Ремесленники, раз осев где-нибудь, надолго определяли колорит места своего поселения.

Дом купца Коробова на Пятницкой близ Климентовского переулка, построен в конце ХVIII века

В Климентовском переулке, возле Новокузнецкой улицы, стоит массивное старинное здание, в котором до революции помещалась частная женская гимназия. Прежде оно принадлежало известному железнодорожному подрядчику, купцу-миллионеру Петру Ионычу Губонину, яркому представителю складывавшегося в те годы сословия российских промышленных предпринимателей. Как и упомянутый мною Кокорев, Губонин пришел в Москву из деревни в лаптях и в артели таких же гонимых нуждою на заработки мужиков копал землю и возил тачку на постройке чугунки, как в поэме Некрасова или на картине Савицкого. Сметливый и грамотный мужичок Губонин скоро шагнул на ступень десятника, потом осуществил головокружительный подъем свой и сделался фигурой всероссийского масштаба.

Тут же неподалеку – Лужниковский переулок, названный так по старинному урочищу Лужники, луговой, открытой местности, где, по преданию, паслись коровы Марфы Ивановны, матери царя Михаила Федоровича. В этом переулке, по левой его стороне, вплоть до Староболвановского переулка и Пятницкой улицы, занимая целый квартал, тянулось огромное владение Третьякова, родича основателя галереи, с вековым липовым парком, оранжереями и службами. Этот Третьяков принадлежал к старинному московскому купечеству, но в нем словно уже иссякла кипучая предприимчивость, свойственная первым поколениям купеческих родов или деятелям новой формации вроде Кокорева и Губонина. В нем купеческий размах и традиционная привязанность к семейному делу уживались с тяготением к культуре и меценатству, с появившимися дворянскими повадками и потребностями. В его доме были повсюду развешаны образа и теплились лампады, постоянно совершались церковные службы, проживали всякие странники и «божьи люди», однако хозяин более всего увлекался коллекционированием и брался за всякие дела, смахивающие на барские прихоти. Он завел прекрасный сад, образцовый птичник, учредил в своем имении ферму с породистым молочным скотом и собрал коллекцию скрипок. Все это при жизни роздал по назначению: Обществу поощрения птицеводства, Обществу содействия сельскому хозяйству, свои бесценные скрипки завещал Московской консерватории.

Замоскворецкий дом Третьяковых представляет типичный барский особняк с флигелями и службами, свидетельствующими о том, что тут жили на широкую ногу. На монументальных воротах была укреплена дощечка с надписью: «Свободен от постоя» и рядом другая: «Дом потомственных дворян Третьяковых». Эти замоскворецкие купцы давно получили дворянство за свою деятельность на поприще промышленности.

На углу Лужниковского переулка и Пятницкой улицы стояла мемориальная церковь Живоначальной Троицы, «что в Больших Лужниках» или «в Вешняках». Ее в 1678 году поставили на свои средства стрельцы – головы, пятидесятники, десятники и рядовые приказа полковника Вешнякова, вернувшиеся домой после «осадного сидения» в Чигирине.

Упомяну и о другой стрелецкой церкви, сохранившейся поныне. Церковь Николы, «что в Пыжах», была построена в 1657 – 1670 годах стрельцами приказа полковника Пыжова. Кресты на церквах, воздвигнутых на стрелецкий кошт, по традиции увенчаны коронками. Никола в Пыжах – типичный храм середины XVII века. У него нет ни приделов, ни подклета, что позволяет отчетливо видеть простоту его плана. Трапезная и колокольня на одной оси, пятиглавый верх покрыт кокошниками вперебежку, однако играют они только декоративную роль. Тщательно и искусно выполнена кирпичная обработка стен, пышный карниз, строгие наличники.

В Большом Толмачевском переулке никак не пройдешь, не обратив внимания, мимо великолепной ограды с литыми вазами на чугунных столбах и кованой решетки сложного и стильного рисунка. За этой редкой по красоте и богатству высокой оградой – курдонер и дом с колоннами, выстроенный «покоем» в типичном классическом стиле XVIII века. Его некогда подарил своей дочери – графине Соллогуб – богач Демидов, владелец заводов на Урале: оттуда и чугунное литье решеток. До революции в доме помещалась частная женская гимназия.

Как указывает название переулка, здесь в старину жили царские толмачи. По соседству с ними помещался в XVII веке Монетный двор, память о котором – в названии ближайших переулков. Поодаль возвышается сказочно красивый храм Григория Неокесарийского, «что в дебрицах» или «при Полянке», построенный в 1662 – 1669 годах «из казны великого государя Алексея Михайловича», по настоянию его духовника Андрея Саввинова, бывшего ранее настоятелем здешней деревянной церкви.

Особенно украшает эту церковь «ценинное убранство» – пояс цветных изразцов XVII века. Сохранилась и древняя раскраска храма, характерная для той эпохи. Упомяну о горестной судьбе попика, порадевшего перед царем о своем бывшем приходском храме и добившегося от него средств, вопреки желанию патриарха, очевидно считавшего, что если уж сооружать церкви на средства царской казны, то только по его, патриарха, воле и указанию. По смерти Алексея Михайловича патриарх лишил сана Андрея Саввинова, оставшегося без покровителя, и заточил его в монастырь.

Эти заметки о некоторых наиболее выдающихся церквах Замоскворечья мне хочется заключить упоминанием о сохранившихся на Большой Ордынке постройках ансамбля Марфо-Мариинской обители, сооруженного в 1908 – 1912 годах по проекту архитектора А. В. Щусева, иначе говоря, принадлежащих новому времени. Этот полумонастырь или полублаготворительное дамское учреждение было основано Елизаветой Федоровной после смерти ее мужа, великого князя Сергия Александровича, убитого революционером Каляевым. Сделавшись членом русского царского дома и приняв православную веру, эта немецкая принцесса (сестра царицы Александры Федоровны) стала «более католиком, чем папа», и потому основываемая ею обитель должна была быть истинно русской, в придворном понимании этого определения, рассадником пресловутого «стиль рюсс» во всех смыслах… Вот и возникли на Большой Ордынке этакие декорации в былинно-билибинском духе. Арка главных ворот, кладка в старинном вкусе, звезда в кирпичной стене, навес над кружками для пожертвований, каменная тесаная скамья у входа – любая мелочь тут была призвана воспроизводить что-то виденное где-то в старинных памятниках русской архитектуры и переносить посетителей в идеализированную древнюю богомольную Русь. Прорезные фигурные четырехугольники в створках ворот позволяют бросить взгляд внутрь обширного двора, распланированного по мотивам пейзажей Нестерова. Тут и небольшой храм по подобию церкви Спаса «на бору», расписанный этим художником…

И неискушенному человеку очевидна разница между церковью подлинно старой русской архитектуры и копией с нее, снятой, несомненно, грамотно, даже талантливо, со знанием канонов древнего нашего зодчества, выполненной добросовестно и добротно, на основании изучения множества храмов и обителей Древней Руси, но лишенной одного из главных элементов полноценного произведения искусства: печати своего времени и оригинальности. Бывшая Марфо-Мариинская обитель на Большой Ордынке – образец такой имитации, попытка воскресить архитектуру, отражавшую давно исчезнувшие из обихода современников простоту жизненного уклада, а главное – чистоту неискушенного религиозного чувства. Высокое искусство может быть только идейным, вдохновленным высокими идеалами: это верно и в отношении церковного зодчества. Все шедевры его относятся к эпохам непритупленного и сильного религиозного чувства, гасшего столь же быстро, как росло мирское – государственное и общественное – значение церкви, ставившей храмы все более грандиозные и пышные, однако бессильной оживить в сердцах веру.

Бывшая Марфо-Мариинская обитель на Большой Ордынке, построена архитектором А.В. Щусевым в 1908 – 1912 годах

Я стараюсь себе представить, каким было Замоскворечье до нас, понять, чем именно прельщались видные деятели прошлого, поселяясь в лабиринте его улочек и тупиков. Мне, например, кажется, что переехавшего из Петербурга в Москву Н.И. Новикова побудили приобрести на Большой Ордынке дом и в нем поселиться укромность и тишина Замоскворечья; он нуждался в них для своих занятий и, быть может, негласных встреч с друзьями-масонами. А Тропинин, приехавший на склоне лет в Москву и облюбовавший себе на Малой Полянке дом, окруженный густым садом? Уж его-то наверняка привлекла живописность Замоскворечья, узорчатая его красота…

В самом деле: можно ли переоценить прелесть улиц, в которых тенистые деревья и сирень палисадников подчеркивают достоинства нарядных и стильных домов и милостиво скрадывают непривлекательные черты рядовой и убогой застройки? Улиц, что приводят к зубчатым стенам и башенкам сказочных городков-монастырей, за которыми лес золотых крестов и тонких прорезных шпилей колоколен, или открывают перед пораженным взором посетителя, остановившегося у монументальных белокаменных ворот, простые и величественные корпуса и флигели созданного Матвеем Казаковым ансамбля Павловской больницы? И на каждом шагу – церкви: львиная доля тех «сорока сороков», какие насчитывала Москва. И в каждой – по-своему понятый и воспринятый стиль эпохи, отражение индивидуальных вкусов и таланта архитектора. Один вложил всю душу в белокаменный декор, другой отверг соблазны лепнины и тесаного камня, увлекшись яркой игрой цветных изразцов, третий думал более всего о гармоническом силуэте здания, о стройных певучих пропорциях… И еще была забота – как поставить церковь выигрышно, чтобы украсилось ею место вокруг и не выбилась она при этом из общей градостроительной схемы Москвы. Замоскворечье, как и остальные районы Земляного и Белого города, было в подчинении у центра и служило как бы обрамлением, в котором должны были лучше смотреться главные, драгоценнейшие сооружения Москвы – Кремль с его соборами и теремами.

Тропинин поселился в Замоскворечье за два года до своей смерти, в 1855 году. Тогда с заречных улиц открывалась незагороженная панорама Покровского собора с башнями и куполами Кремля по одну сторону и с церквами и колокольнями улицы Варварки – по другую. Престарелый художник, вероятно, не раз сиживал у окна своего дома и любовался оттуда неповторимым видом стольного города великого народа, с блеском и размахом созданного русскими каменных дел мастерами – градостроителями Москвы.

В Замоскворечье селились художники и в более близкое к нам время. В конце прошлого века тут длительное время жил Н. В. Неврев, причем занимал, по воспоминаниям Гиляровского, «первый этаж дома, в котором находились квартиры извозчиков, битком набитые людьми. Во дворе всегда стояли извозчичьи сани, телеги, лошади… на дворе шум, гам».

Другой художник, современник Неврева, И.М. Прянишников, писал о Замоскворечье: «…где вы найдете в России такие типы – и мелкого торговца, и мелкого чиновника, и богатого купца… Иной раз невольно заглядишься не только на какую-либо типичную сцену на улице, но и на самую улицу, на характерную постройку и внешнюю особенность всех этих лавочек, заборов, всех этих кривых переулков, тупиков. Москва – клад… дает такой обильный материал, что художникам и пера и кисти есть над чем поработать».

Мы теперь не ищем, как передвижники или русские бытописатели прошлого, жанровых сцен на стогнах Замоскворечья: время стерло самобытные грани, привлекавшие художников. Ныне жанр, подсмотренный на Полянке или на Ордынке, неотличим от жанра Арбатских переулков или Преображенской заставы. Отвыкаем мы и от просторных городских панорам – современная высотная застройка все более преграждает взгляду обозрение широких видов. Заречье облачается в те же бетон, металл, стекло, что любой другой район Москвы. Камни ее, каждый из которых хранит, по словам Лермонтова, «надпись, начертанную историей», один за другим исчезают. Уже только вкраплениями, отдельными островками сохранились в ней «исторические древности и памятники», которыми, по свидетельству Белинского, гордилась Москва.

Тем дороже, думается, обнаруживать во властно и неотвратимо затапливающем историческую старую Москву приливе нового тут подлинный шедевр старой архитектуры, там достоверное памятное место, а там уголок городского пейзажа, воскрешающий обстановку давно исчезнувшей жизни, еще не стертые следы нашего прошлого.

…Если выйти из метро на станции «Новокузнецкая» Горьковской линии – попадешь в самое сердце Замоскворечья. И отлично, что сразу, едва покинешь павильон, перед глазами на противоположной стороне улицы окажется превосходный старинный особняк в стиле ампир, со стройными колоннами, украшенными капителями, с симметрично расположенными окнами первого и цокольного этажей, со скромно декорированным фронтоном. Постройку дома приписывают архитектору Бове: может, это и так – достоинства его архитектуры неоспоримы. Однако суть не в авторстве: перед нами здание, несомненно украшающее улицу, придающее ей своеобразный колорит, характерное для целой блистательной эпохи русской архитектуры. Особняк александровского времени – и через улицу от него – павильон метро.

За ним, чуть подальше, – еще один образец современной архитектуры в виде громадного здания Гостелерадио… И мы, имея все это в поле зрения, приглядываемся и задумываемся.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Замоскворечье

Замоскворечье ЗАМОСКВОРЕЦКИЕ СЛОБОДЫПоявление слобод на низменных землях к югу от Кремля относятся к довольно позднему времени - возможно, только в XVI в. образовалась слобода кожевников, селившихся подальше от города и поближе к воде, требовавшейся для производства

Глава 7 Замоскворечье

Глава 7 Замоскворечье Мы переходим Крымский мост. К услугам Фандорина и его современников была ничем не примечательная конструкция, построенная в 1873 г. А вот «трагическое происшествие», когда «трехтонный грузовик… врезался в двухэтажный троллейбус маршрута «Б»,

Замоскворечье

Замоскворечье То, что Москва старинный город – с чертами последовательно наслаивавшихся столетий, запечатлившимися в облике улиц, их названиях, в характере застройки и планировки, сильнее всего ощущаешь, пожалуй, в Замоскворечье с его еще не совсем стершимся абрисом