Глава 9 Завершение истории «Богочеловечества» (лето 1877 — конец 1878 гг.)

Глава 9

Завершение истории «Богочеловечества» (лето 1877 — конец 1878 гг.)

«Оставалось нести повинную или родной матери — родине или обратиться к добровольно признанной злой мачехе — Америке. Ты выбрал первую, я вторую. И вот, как видишь, я оказался в религиозной общине шекеров», — писал Н.В. Чайковский А.К. Маликову [14-147,38]. Выбор пути во многом определялся внешними обстоятельствами. Некоторым из бывших колонистов можно было не опасаться возвращения в Россию, поскольку их участие в деятельности революционных кружков начала 1870-х гг. было незначительным, других же (Чайковского, Клячко) ждал немедленный арест. Но еще более существенной, была та позиция в отношении идей «богочеловечества», которую занял каждый, при распаде коммуны.

Таких позиций было четыре:

Позиция первая. Идеал «богочеловечества» прекрасен, но недостижим. Поэтому надо заниматься иными делами, храня память о коммуне, как о красивой, но безнадежной попытке достичь совершенства. Пришедшие к таким выводам уехали из коммуны и больше не стремились ни к развитию идей «богочеловечества», ни к их пропаганде. Это С.Л. Клячко, Г.И. Алексеев, М.В. Хохлов.

Позиция вторая. Идеал и средства верны. То, что случилось — досадное недоразумение. Надо пробовать еще и еще, пока не получиться. Так видимо рассуждала Л. Эйгоф, оставшаяся в коммуне Фрея. В 1877 г. к ней (и, заочно, к Чайковскому) особенно близка была Мария Фрей, которая, не будучи «богочеловекам» разделяла их мысли и чувства.

Позиция третья. Идеал верен в своей основе, но концепция «богочеловечества» содержит неверные элементы, которые необходимо переработать. Это возможно сделать только в России. Так рассуждали А.К. Маликов и В.И. Алексеев, вернувшиеся на родину и продолжавшие собственные религиозные поиски.

Позиция четвертая. Идеал верен, но «богочеловеки» пытались в его достижении использовать негодные средства. Можно попытаться еще раз воплотить его в жизнь, но уже совершенно по-другому. Так полагал Н.В. Чайковский, вернувшийся к разработке теоретических основ богочеловечества.

Собственно говоря, первое, из обозначенных выше направлений, «богочеловечеством» назвать уже нельзя. Можно только присмотреться к тому, как по-разному отходили от «новой религии» бывшие ее адепты.

С.Л. Клячко сразу же установил однозначно «светские» отношения со своими товарищами. Он вел обширную переписку со многими из них, но тщательно избегал тем, связанных с «богочеловечеством». Вернувшись в Европу и включившись в деятельность революционных эмигрантских организаций, он постарался как можно быстрее вычеркнуть «богочеловечество» из памяти.

Г.И. Алексеев, слабо проявивший себя в истории «богочеловечества», тем не менее, оказался одним из самых искренних поклонников идей А.К. Маликова, или же просто «богочеловеком по природе». Вернувшись в России, он был на военной службе, а затем жил жизнью «блаженного»: бродяжничал, раздавал свои деньги всем кто попросит, добывал себе пропитание, выполняя простую работу и более всего любил общество детей. Известно это из надежного источника — письма его брата В.И. Алексеева к Л.Н. Толстому от 5 ноября 1881 г. [23].

Самую длительную эволюцию претерпел М.В. Хохлов. Еще в 1876 г. следствие, ведущееся в его отношении в рамках большого дела «О пропаганде в империи» было прекращено. И ни с кем другим, из бывших «богочеловеков», мы не можем соединить рассказ А.К. Маликова о встрече в 1901 г. в Петербурге «с одним из бывших своих товарищей по жизни в Америке». Сцена эта, в передаче слов Маликова, его слушателем, выглядела так:

«Принимает меня в кабинете важный господин. Очиновничился почти до неузнаваемости. (…) Навожу разговор на прошлое.

Разве это все до сих пор интересует?

А вас разве нет уже?

Нет, мы теперь живем и интересуемся тем, кто будет назначен министром (…) кого произведут перед праздником, кто получит награду, орден и проч.» [65].

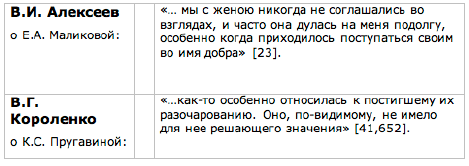

О жизни в коммуне, после того, как основная часть колонистов ее покинула, мы можем судить лишь по неполным и обрывочным сведениям, содержащимся в архиве Н.В. Чайковского. Это несколько фраз из переписки Чайковского с Клячко и Алексеевым и черновики писем Чайковского к Лидии Эйгоф и Марии Фрей. Лидия Филипповна Эйгоф была первой последовательницей Маликова. Кроме того, она была единственной женщиной в коммуне, которая приехала в Америку, сделав выбор самостоятельно. Определяющую роль в поступках всех остальных женщин играло личное чувство, а отнюдь не убежденность в правоте идей «богочеловечества». Подтверждением тому — характеристики данные Е.А. Маликовой и К.С. Пругавиной людьми, их знавшими очень хорошо:

Если добавить к этому, приведенное выше свидетельство А.К. Маликова о том, что именно женщины рассорили коммунаров и то, что жены Чайковского и Клячко никак не проявили своих «богочеловеческих» устремлений, то складывается общая картина: увлеченные своими идеями мужчины «поятнули» за собой в Америку своих жен.

Совсем иное дело — Лидия Эйгоф. Единственная из всех женщин, она серьезно увлеклась идеями Маликова и поехала в Америку не за мужем или любимым человеком а «сама по себе», как один из главных адептов «богочеловечества». В коммуне он попала под влияние Фрея и после отъезда большинства колонистов она, наперекор всему и всем, осталась, получив новый заряд религиозной энергии — энергии противоречия.

Сначала дела в коммуне Фрея шли хорошо (или Л. Эйгоф хотела так представить дело). Туда приехали давние сподвижники Фрея — американцы Бригс и Гримм, Фрей же стал безусловным руководителем маленькой общины и распорядителем всех дел. В.И. Алексеев в письме Чайковскому передавал слова Эйгоф: «…ей живется с Уильямом порядочно и она, по-видимому, занимается своим хозяйством» [14-151,11]. Однако получить сколь либо существенный доход, для того, чтобы выплатить доги по закладной, не удавалось, при том что срок покрытия долга — 5 июля 1880 г., а проценты по нему — 60 долларов в год. «Самое главное тут, конечно то, — писал Чайковскому С. Л. Клячко, — что сама коммуна, если она только хочет оставаться коммуной, никак не в состоянии заработать такой суммы, как бы они не старались» [14-181,8].

Нищета и физические страдания, по-прежнему преследующие коммунаров, воспринимались теми, кто остался, как нечто само собой разумевшееся. Определяющим был «нравственный климат» в общине или (как сформулировал его Чайковский в письме к Л. Эйгоф от 5 мая 1875 г.) «вопрос об зависимости человека от внешних условий» [14-147,21]. Иными словами, может ли человек «осуществить себя» будучи оторванным от общественной жизни, искусственно создав условия самоусовершенствования. И можно ли вообще эти условия создать. Сам Чайковский решил этот вопрос однозначно — нет. Пытаясь убедить друзей (а отчасти исходя из внутренней потребности самому уяснить свои новые взгляды), он написал несколько развернутых посланий в коммуну, самое важное из которых — письмо к Марии Фрей.

Основной тезис, который Чайковский пытался обосновать — жизнь вне согласия с самим собой никому не нужна:

«Да Маруся — безумие думать, что новая коллективная жизнь людей возможна на какой-нибудь почве, кроме того чувства (…) которое теперь чувствуем в себе лишь по временам, минутками, как что-то переменное, случайное и даже неестественное» [14-147,27].

Попытки Чайковского убедить оставшихся в коммуне в том, что «живое чувство» невозможно внутри маленького изолированного коллектива были встречены (не без влияния Фрея) почти враждебно:

«Вы не поняли ни одной мысли моей, вы надсмеялись над моею святыней, вы тянетесь вниз, в спор, в полемику» — написал Николай Васильевич черновике одного из писем в коммуну [14-146,8].

Однако полного охлаждения не произошло, переписка продолжалась. Тем временем нравственная атмосфера в коммуне становилась все хуже и хуже. Безысходность раз за разом проваливающихся попыток вызвать в себе истинно религиозное чувство давила на коммунаров более чем бытовые условия, стремительно приближающиеся к нищете. 10 января 1879 г. С.Л. Клячко сообщил Чайковскому:

«Из последних писем, которые я получил от Лидии и М. Евгр. (Марии Фрей — К. С.) я могу заключить, что им ужасно живется. Кажется, закружились окончательно в мякине самоусовершенствования и совсем потеряли входы и выходы» [14-181,4].

Чуть позже он писал о желании Л. Эйгоф переехать в ту же коммуну шекеров, где жила семья Чайковского, поскольку «состояние ее чрезвычайно скверное, кажется, что самое ужасное для нее то, что она начинает сомневаться в Фрее, а подобное разочарование (…) для нее должно быть в высшей степени потрясающим» [14-181,4]. И уже 20 января 1879 г. Клячко получил известие от Фрея и передал Чайковскому: «факт совершенный, Эйгоф уехала» [14-181,17]. Первая последовательница А.К. Маликова оказалась последней из тех, кого постигло разочарование в том способе утверждения «богочеловечества», который они избрали в 1874 г.

А.К. Маликов и В.И. Алексеев, с семьями, нелегально вернулись в Россию в конце июня — начале июля 1877 г. Дома их ждал арест, в соответствии с постановлением, изданным в 1875 г. Однако им удалось не привлекать к себе внимания, а властям было не до «богочеловеков»: только что закончились судебные заседания по «Процессу 50-ти» и в решающую фазу вступила подготовка к «Процессу 193-х». Оказавшись без каких-либо средств к существованию, они на какое-то (очень короткое) время нашли приют у A.A. Бибикова, а затем разъехались.

В.И. Алексеев с женой и детьми Маликова уехал к родным в Псков. Сам Маликов с новой женой — К.С. Пругавиной — к сестре в Москву [14-151,1]. Вскоре Маликову удалось устроиться на службу в управление Уральской железной дороги в Петербурге. В мае 1878 г. он уехал продолжать службу в Пермь, где познакомился и подружился с В.Г. Короленко. В своих воспоминаниях. Короленко оставил замечательный портрет основателя «богочеловечества» того периода жизни, когда разочарование от американской эпопеи еще не привело к отрицанию всех его прежних идей:

«В то время, когда я познакомился с Маликовым, ему было лет под сорок. В буйных волосах не было седины, но лицо было изборождено глубокими морщинами. Точно страсти, потрясающие эту пламенную натуру, провели неизгладимые борозды по его выразительному, грубоватому лицу с неправильными чертами. (…) у Маликова и теперь, когда, казалось, он усомнился и с таким юмором рассказывал о прошлом, что-то тлело, готовое вновь разгореться. Порой он действительно разгорался. (…) Слегка курчавые, густые волосы точно вставали дыбом над его головой, глаза сверкали глубоким огнем и речь лилась бурным потоком — пламенная, красивая и часто (…) малопонятная» [41,652].

В эти годы (1877–1880) проходил непрерывный и достаточно болезненный процесс эволюции взглядов А.К. Маликова от «богочеловечества» к христианству, завершившийся после трагической смерти К.С. Пругавиной в 1881 г., о чем он сообщал в письме Л.Н Толстому в письме от 21 июня 1881 г.:

«Бог послал мне великое испытание. 13 числа по Его желанию и справедливой воле я лишился того ангела утешителя, которого — я твердо уверен, я знаю — Дух жизни и истины послал мне, чтобы я познал любовь и благость Его, а ныне Он взял этого ангела и зовет — зовет Великий, Благостный и Сильный предаться воле Его…» [23].

Александр Капитонович познакомился с Л.Н. Толстым, через В.И. Алексеева, ставшего своим человеком в доме писателя. Между ними завязалась переписка. Переписывался он также с B.C. Соловьевым и К.П. Победоносцевым. В Перми его мысли (по свидетельству В.Г. Короленко) текли в русле идей «богочеловечества», привлекавшие к нему членов местного народнического кружка. Однако процесс пересмотра всех положений «новой религии», начавшийся еще в коммуне, шел неостановимо. Сначала, еще в 1877 г. он, вместе с Фреем, сформулировал новый тезис: «о борьбе со злом именно только под именем меньшего зла» [79,251]. Другими словами, ревизии было подвергнуто коренное положение «богочеловечества» о возможности любовью и только любовью преодолеть все слабости человеческой натуры. Затем, анализируя собственную жизнь в коммуне, он пришел к выводу о невозможности искусственного преобразования человеческой натуры, как бы сильно сам человек не ощущал потребности в таком преобразовании. В результате, в 1877–1878 гг. у его теории образовалась теоретическая «лакуна»: он четко представлял себе цель развития человечества в целом, но не мог предложить конкретные средства совершенствования человека.

«Сам я теперь не гонюсь за какой-нибудь строго определенной формой жизни, — писал он Чайковскому в январе 1878 г. — и думаю, что жизнь еще не в состоянии дать ее. Новые запросы и в отрицательной, и в положительной форме бродят еще (…) пока еще слабые, разделенные, а потому за ними надо следить (…) и скорее всего, что каждому человеку, одушевленному теми стремлениями, которые глубоко — неизгладимо залегли в нас, придется действовать более частно, вразброд» [14-190,23].

Общение (личное и по переписке) с крупными мыслителями и общественными деятелями христианской ориентации, и особенно влияние Л.Н. Толстого, помогло Маликову выйти из этого идейного тупика. Но произошло это за счет отказа от большинства положений «богочеловечества». Если в только что цитированном письме Маликов писал о «самой святой обновляющей идее человеческой любви» [14-190,22], то уже через два месяца, в письме от 15 апреля, он развивал уже совсем иные идеи: «Друзья мои, вдумайтесь в то, что человек сам себя обоготворить не может, что он должен слиться с необъятным целым» [14-190,25]. Здесь, в этом письме, впервые в рассуждениях Маликова появляется фигура Бога, не того бога, который является плодом человеческого сознания (как это было в «богочеловечестве», а Бога христианского, выступающего как «космическая мысль и воля, и любовь неограниченная, бесконечная, вечно развивающаяся, уходящая в бесконечность и глубь» [14-190,25].

Вероятно, не потеряй он горячо любимую жену, идеи «богочеловечества» еще долгие годы соседствовали бы у него с идеями, заимствованными у Л.Н. Толстого и B.C. Соловьева. Однако случилось иначе: в 1881 г. он резко повернул к православию, и, как уже с ним бывало, собственную жизнь строил в строгом соответствии со своими новыми убеждениями. Как сообщал В.И. Алексеев, Александр Капитонович стал аккуратно посещать церковные богослужения и исполнять в точности все православные обряды [2,249]. «Богочеловечество» А. К. Маликова закончилось.

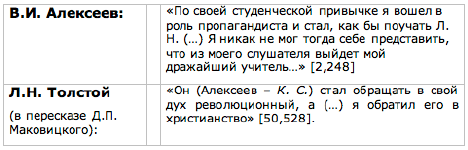

Взгляды В.И. Алексеева тоже претерпели эволюцию в сторону христианства, однако, в этом случае встреча с Л.Н. Толстым и нравственное влияние писателя сыграли большую роль. Осенью 1877 г., «через каких то знакомых» В.И. Алексееву было предложено занять место учителя сына Л.Н. Толстого Сергея [7,325]. В качестве учителя Алексеев прожил в семье Толстого до конца лета 1881 г., а затем арендовал у него землю на пять лет. Из рассказа В.И. Алексеева, записанного П.И. Бирюковым, следует, что вернувшиеся из Америки «богочеловеки» принципиально расходились во взглядах с Толстым. «Я застал Льва Николаевича в периоде раннего православия, — говорил Алексее. — Я же был атеистом, и тоже откровенным и искренним» [7,325].

Захваченный общим для наиболее искренних сторонников «богочеловечества» порывом, Алексеев (как и Маликов, и Чайковский) пытался доработать «новую религию». В 1878 г., в письме к Чайковскому, он сообщал, что читает Вундта «и других» в связи с этой работой. Но теоретическая работа Алексееву не давалась.

«Я как-то глуп к теории, к чисто логической работе, — писал он Чайковскому. — Мне кажется, что, сколько бы я не сидел, ничего не высижу, что я мало способен на жизнь внутреннего, идеалистического характера (…) поэтому иногда слишком восторженные писания Капитоныча (Маликова — К. С.) мне делаются даже приторными, потому что они очень теоретичны или, лучше сказать, несоответственно восторженны» [14-151,5].

Найдя в Толстом заинтересованного слушателя, «богочеловеки» попытались его «пропагандировать». Маликов несколько раз приезжал в Ясную Поляну и выступал со своими «проповедями». В какой-то мере содержание этих речей перешло в подготовительные материалы Толстого к произведению «Собеседники», датируемые 1877–1878 гг. Маликов здесь — прототип одного из персонажей, Майкова, выступающего от имени «позитивистов». Одна из реплик Майкова очень хорошо отражает ту сторону «богочеловечества», которой оно повернуто к религии:

«Май [ков] говорит, что религия плод разума, что прежде человек не знал экономии в своих силах, потом узнал экономию в общественных силах — и это уже религия» [114-17,371].

Была ли успешной эта пропаганда «богочеловечества»? С полной определенностью можно сказать — нет, в свою веру Маликов и Алексеев Толстого не обратили. Об этом обе стороны высказались почти одними и теми же словами:

Между тем взгляды самого Толстого были достаточно близки к взглядам «богочеловеков». Так, в числе аргументов в пользу «новой религии» был такой: христианство сыграло свою роль в истории человечества и потому умерло. Толстой же, в одном из набросков 1875 г. — «О значении христианской религии» — записал:

«Значение религии в наше время представляется невольно подобным перегнившей и проржавевшей связи, которая когда-то была главной силой сплочения обществ» [114-17,353].

Перекличкой двух умозрительных концепций звучат и слова из другого наброска Л. Н. Толстого «Определение религии — веры», в котором религии отводится тоже место, что и у Маликова и у Чайковского:

«Религия (…) не только не может противоречить данным разума или жизни, но всякое знание и всякий акт жизни основывается только на религиозном воззрении» [114-62,226].

У Толстого, так же как у «богочеловеков», единственной реальной силой, способной вести человека к совершенству, является любовь. Отличие между взглядами Толстого и Маликова выявляет отношение к смерти. В теории Маликова этого понятия вообще нет, соответственно нет и бессмертия — важнейшей черты отличающей Бога от человека. Во многом, поэтому и возможно богочеловечество — приравненность человека к Богу в вере. У Толстого же смерть — главная характеристика жизни. Его переворот в мировоззрения имел гораздо более глубокие корни, чем у Маликова, уже потому, что Толстой начинал с основ — со смысла бытия, с жизни и смерти. В письме к H.H. Страхову от 30 ноября 1875 г. он последовательно излагает тот ход мыслей, что, в конечном счете, привел его к новому мировоззрению:

«— Что такое хотеть жить?

— Это любить себя. Хотеть умереть — это не любить себя, не себя любить – что одно и то же. (…) жизнь есть только переход от любви к себе, то есть из жизни личной, то есть этой, к любви не себя, то есть к жизни общей, то есть не этой, и потому на вопрос, что делать, я ответил бы: любить не себя, то есть каждый момент сомнения я разрешил бы тем, чтобы выбирать то, где я удовлетворяю любви не к себе» [114-62,226].

Толстой не мог признать человека равным Богу уже потому, что и жизнь и знание человека конечны. Для того чтобы хотя бы приблизится к Богу, человеку надо решить знать ответы на вопросы, по сравнению с которыми даже вопрос о пути развития человечества покажется частным. При всем сходстве выводов в теориях Толстого и Маликова их изначальные посылки совершенно разные. Поэтому он могли говорить «на одном языке» но не могли достичь единства мнений. Согласование позиций должно было произойти на условной «территории» того из мыслителей, кто проявит большую волю в отстаивании собственных взглядов. Сильнее оказался Толстой, и его влияние на Маликова и Алексеева было гораздо более значительным, чем влияние «богочеловеков» на него. Но это не значит, что такого влияния не было совсем. Вот запись Д.П. Маковицкого:

«Л. Н. сказал еще о В. И. Алексееве:

— Вот мой друг, которому я очень обязан. Мы с ним много пережили.

Софья Андреевна об Алексееве: Он имел большое влияние на Л.Н. В смысле упрощения жизни, на Сережу — в смысле революции» [50,87].

Хорошо известна роль В.И. Алексеева в составлении «Евангелия от Толстого», в истории с письмом последнего к Александру III по поводу казни народовольцев, чуть менее — в написании произведений «Дьявол» и «После бала». Но только ли тем был «обязан» Лев Николаевич своему домашнему учителю? Ответ на этот вопрос, на наш взгляд дает письмо Л.Н. Толстого к В.И. Алексееву, написанное осенью 1881 г.:

«Мы как будто забываем, что любим друг друга. Я не хочу этого забывать, не хочу забывать того, что я Вам во многом обязан в том спокойствии и ясности моего миросозерцания, до которого я дошел. Я в Вас узнал первого человека (тронутого образованием) не на словах, а в сердце исповедующего ту веру, которая стала ясным и неколебимым для меня светом. Это заставило меня верить в возможность того, что смутно всегда шевелилось в душе» [114-49,620].

Именно так: не теоретические положения «богочеловечества» повлияли на Л.Н. Толстого, а пример людей, думающих также (или почти также) как он. Ему важно было убедиться, что не он один рассуждает таким образом, ему важно было отыскать единомышленников среди совсем посторонних людей, самостоятельно додумавшихся до близких ему выводов. И тем важнее для Толстого был пример «богочеловеков», которых он считал «крайними революционерами». О том, что вышесказанное не домысел, свидетельствует, на наш взгляд, фрагмент из еще одного письмо Л.Н. Толстого к H.H. Страхову — от 3 января 1878 г.:

«У меня живет учителем математик, кандидат Петербургского университета, проживший два года в Канзасе в Америке в русской колонии коммунистов. Благодаря ему я познакомился с тремя лучшими представителями крайних социалистов — тех самых, которые судятся теперь. Ну и эти люди пришли к необходимости остановиться в преобразовательной деятельности и прежде поискать религиозной основы. — Со всех сторон (не помню теперь кто) все умы обращаются на то самое, что не дает мне покоя» [114-62,368].

Интересно, что и к Фрею Л. Н. Толстой относился также как к «богочеловекам»: не вдаваясь в полемику по каждому пункту разногласий, отмечал общность ряда коренных идей: «Видите, позитивизм есть разный. Есть научный — вот это Литре, Вырубов, а есть религиозный, воззрения которого близки к моим» [115,77]. «Богочеловеки», Фрей и Л.Н. Толстой увидели друг в друге единомышленников по тому большому счету, которым определяется судьба страны. Каждый двигался самостоятельно, но цель была общая: религиозным обновлением вывести народ из состояния гражданской войны (как они это понимали), пик которой пришелся на 1881 г. И на этом пути они отчасти сознательно, а отчасти интуитивно поддерживали друг друга. «Богочеловеки» (и в особенности В.И. Алексеев) помогли Л.Н. Толстому утвердиться в его новых воззрениях, облегчили ему тот путь, который он должен был пройти. Поэтому, вероятно Сергей Николаевич Толстой называл потом Маликова «предшественником» отца на пути «отрицания насильственных приемов борьбы со злом» [115,110]. Толстой же, в тот момент, когда Маликов и Алексеев оказались в тупике от невозможности воплотить собственную теорию в жизнь, в свою очередь помог им перейти к новым взглядам.

Нам остается проследить рассмотреть вариант угасания «богочеловечества» — вариант Н. В. Чайковского. Поселившись у шекеров, Чайковский предпринял самую серьезную попытку теоретически обосновать «новую религию». Задача была нелегкой: двухлетний «эксперимент» в коммуне окончился неудачей и реальных доказательств верности «богочеловеческих» идей добыть не удалось. Но было одно доказательство, которое для Чайковского значило много белее всех неудач — его собственное чувство. С распадом коммуны вера его в возможность «богочеловечеством» гармонизировать окружающий мир не угасла, а религиозность даже возросла.

Чайковский быстро понял бесперспективность жизни в коммуне под руководством Фрея. Он первым уехал из колонии «богочеловеков». Но он был последним (если не считать длительную эволюцию взглядов Маликова), кто расстался с мыслью воплотить теорию «богочеловечества» в жизнь. Для начала, он признал неудачу лишь наполовину. По его мнению, верность главных положений «новой религии» не могла быть опровергнута только лишь тем, что для их подтверждения были избраны негодные средства. Результатом этого своеобразного компромисса с самим собой стала формула: «бежать к людям… чтоб спасти их». И вот в течение второй половины 1877 г. и весь 1878 г. Чайковский упорно трудился над книгами и собственными черновиками. Он поставил себе цель: не просто изложить принципы «богочеловечества», но обосновать их, опираясь на мировой науки — философии, математики, психологии. В его подготовительных материалах встречаются ссылки на Гельмгольца, Вундта, Сеченова, Тэна, Дарвина, Берви-Флеровского, Бекона, Локка, Юнга. Собственные же его воззрения того периода можно реконструировать при сопоставлении ряда черновых набросков (названных им «своими заметками») и «теоретической» части писем к друзьям.

Но прежде — о том, что помогало Чайковскому в его работе. Во-первых, его товарищи, как покинувшие коммуну, так и оставшиеся с Фреем (а к ним, помимо Л. Эйгоф можно причислить и М. Фрей), на протяжении года — полутора были заняты тем же — осмыслением уроков полученных в коммуне и теоретическим поиском. Это давало возможность поддерживать столь необходимый тонус умственной деятельности, обмениваться информацией, чувствовать важность и даже необходимость собственных усилий. Во-вторых, постоянно открываемые им связи с тем, что думали и писали его современники далекие от «богочеловечества» — ученые и мыслители. Сведения о беседах с Л.Н. Толстым, полученные от В.И. Алексеева, указывали на то, что путь ими избранный не был тупиком. Но особенно должна была обрадовать Чайковского книга В.В. Берви-Флеровского «Философия бессознательного, дарвинизм и реальная истина», вышедшая в 1878 г. В этой книге цель развития человеческого общества понимается как «установление согласия между людьми и животными на основании свободного убеждения» [6,10]. Первостепенная же задача общественного развития формируется следующим образом:

«Чтобы общество, основанное на разделе, превратилось бы, наконец, в общество организации, нужно чтобы быт, основанный на (…) эгоизме, перешел в быт, основанный на чувствах взаимности и деликатности» [6,197].

Сквозь эти формулировки просвечивают те же идеи, что и у «богочеловеков»: отказ от применения силы во взаимоотношениях людей; достижение общественной гармонии через всеобще согласие; признание значимости чувства; внимание к личности каждого отдельного человека.

Это не значит, конечно, что Чайковский смог бы назвать Берви-Флеровского своим полным единомышленником. Автор «Философии бессознательного…» совсем не верил в то, что религия способна изменить характер человеческого общества (признавая, впрочем, ее «историческое» значение), а видел перспективу в социальном прогрессе и «развитии человеческих идей» [6,198 и 210]. Но сам подход к решению насущных проблем человечества (как их понимал Чайковский) у одного из самых известных народнических публицистов того времени, к тому же очень близкого к революционным кругам не мог не вдохновить на новые теоретические поиски.

К чему же пришел сам Н.В. Чайковский? Современное ему состояние общества он, как и А.К. Маликов, определял словом «разлад». Но в отличие от родоначальника «богочеловечества», этот разлад он видел не только и не столько в противоречии науки и религии, сколько в противоречии «существующей жизни и всего того, что выработала до сих пор человеческая мысль» [14–70,79]. Разница была и в «единицах измерения». В основе всех рассуждений Маликова — жизнь общества; у Чайковского — человек. Человечество, по мысли Чайковского, за свою историю выработало тот идеал («истину») который может и должен стать нравственным императивом каждого человека. Но окружающая действительность (общественный строй, экономические отношения, быт) не позволяют ему жить в соответствии с идеалом, выработанным наукой: «Истина неудобна для жизни» [14–70,79]. Это исходная посылка. Из нее следует заключение, что общество больно постольку, поскольку нездоров сам человек. «Разлад человека и общества, — писал Николай Васильевич, — есть, по сути, разлад человеческой натуры: организма, чувства мысли» [14–70,82]. Далее Чайковский показывал себя сторонником социал-дарвинизма и утверждал, что общество представляет собой единый организм, близкий по своим характеристикам, к организму человека:

«Весь мир есть организм, человечество его орган, а сам в себе организованный коллектив, человеческая личность, его самосознающий элемент и индивидуальный организм сам в себе» [14–70,85об].

Примерно такие же взгляды высказывал в своем обобщающем труде «Об уме и познании» И. Тэн, на которого Чайковский ссылался в своих заметках. У Тэна эта мысль звучит так:

«Историк изучает прикладную психологию, а психолог изучает общую историю. Первый замечает и исследует общие превращения, представляемые известной человеческой частице или известной частной группой человеческих частиц и чтобы объяснить эти превращения, он пишет психологию этой частицы или группы» [78,IV].

И так во многих других случаях: там, где Маликов делал выводы, основанные на философских схемах, Чайковский искал подтверждения в психологии. Его следующий тезис о том, что история «есть постепенный, последовательный процесс сознания человечеством своей собственной натуры» [14–70,72], только по виду совпадает с рассуждениями Маликова. На самом же деле является воспроизведением одного из положений книги «Душа человека и животных» Вундта. «Натура» человека, в соответствии с идеями Маликова, имеет три составляющих: организм, чувство, мысль. Человечество, обожествляя каждую из сторон «натуры» познает себя по законам логики. Но почему не наука, не искусство, а именно религия выступает в качестве инструмента самопознания человека? Объяснения Чайковского несколько запутаны, и поэтому их придется привести их почти целиком:

«Очевидное дело, что во всякий данный момент религия человечества будет выражаться строем чувств и конечным результатом работы мышления;

что процесс развития и падения религии есть всегда разложение той системы всех чувств в самом человеке, которая получилась, как результат примирения его с мыслью;

что работа мышления в отношении религиозного чувства должна и не может не подчиняться законам логики;

что счастье или несчастье человечества всегда определяется мерой действительного и постоянного, а не воображаемого и проходящего согласия с мыслью…»[14–70,78].

Похоже на то, что в этом фрагменте Чайковский пытался развить тезис Вундта:

«Как наука получила происхождение из религии, так истинная религия не может черпать силу только из науки. Ибо чувство само по себе, всегда надежный руководитель» [11,365].

К сожалению, то, что было очевидным для самого Чайковского, не всегда ясно было выражено в его черновиках. Со всей определенностью можно сказать лишь, что Чайковский непосредственное чувство предпочитал знанию. В то же время мотив согласия, гармонии мысли и чувства, у него звучал гораздо сильнее, чем у Маликова. Мы вряд ли ошибемся, если отметим, что главной задачей каждого человека (и всего человечества в целом) Чайковский считал достижение единства трех сторон человеческой натуры. Гармонию внутри человека, он считал основной (если не единственной) предпосылкой гармонии в обществе. «Единство», трех сторон человеческой натуры, которым эта гармония определяется, Чайковский представлял так:

«В организме человеческом, как и каждом из его органов, это выражается в присущем от природы стремлении становиться в такое положение, при котором они могли бы исполнять свою функциональную деятельность, следовательно, в то же время и развиваться, доставляя человеку тем самым всю сумму возможных наслаждений (…).

В чувстве.

1) в инстинктивном стремлении сорганизоваться в такую систему, которая (…) устранила бы возможность всякого страдания, в силу (…) гармонии единства со всеми людьми и со всем миром;

2) в голосе самосознания, подсказывающем человеку постоянно, что он свободен в своих действиях, независим от так называемого внешнего мира;

3) в способности чувства переживать все те ощущения, с которыми человек встречается в других людях (…).

В мысли

1) в инстинктивном и сознательном стремлении отыскивать конечную причину всякого сущего, (…) а отсюда уже стремлении отыскать истину законов природы (…);

2) в невозможности для мысли человеческой вообразить себе, хотя бы на единый миг, несуществование самого мыслящего человека. (…)

Наконец во всем человеке в вечном (…) стремлении к внутреннему покою (…) то есть к полному примирению с самим собой, а, следовательно, и с другими людьми и со всем миром» [14–70,84].

В другом месте Чайковский написал и подчеркнул: «Верно понятая и построенная жизнь для себя и есть жизнь для других и наоборот: жизнь для других и есть жизнь для себя» [14–70,2]. Но как достичь этого идеального состояния? Понятно, что люди обязаны измениться, но каким образом? Ответов на эти вопросы черновики Чайковского не содержат. А вот в одном из писем к оставшимся в коммуне Фрея колонистам, Чайковский формулировал такой способ познания жизни, который, по его мнению, способен подтолкнуть к совершенствованию человеческой натуры:

«… живую душу Вселенной, мировую жизнь, т. е. всю организованную сумму жизненных явлений мы можем чувствовать в себе самих — в минуты религиозного откровения» [14-147,13].

И раньше «богочеловеками» признавалась необходимость веры и религиозной жизни. Но путь к ней пролагался через «любовь», которая должна была возникать сама собой по мере осознания истинности вновь открытого пути. Не вышло. Однако в коммуне «богочеловеков» (а позже у шекеров) Чайковский временами испытывал новое для него чувство:

чувство религиозного восторга, объединяющее всех коммунаров в единое целое

чувство единство со всей живой и неживой природой;

«космическое» чувство, заменяющее знание.

Кажется, именно этого добивался Фрей, вводя свои строгие правила, но тогда коммунаров постигло разочарование. Теперь, после того, как жизнь в коммуне осталась позади, Чайковский сформулировал целую программу из шести пунктов («правил»), соблюдение которых должно было помочь ему достичь и удержать в себе это чувства:

«1) Большое чувство любви, причем происходит слияние нервных токов и усиление их друг другом (…)

2) Их (людей — К. С.) по возможности глубокое и сосредоточенное настроение — мне кажется это такое настроение, в каком бывает человек, когда готовиться исповедываться перед всем светом (…).

3) Одинаковый музыкальный тип души, что достигается подходящей музыкой и пением.

4) Деятельное состояние всего организма — какие угодно однообразные движения.

5) Сносные условия работы (чтоб она не была через силу).

6) Чистота и порядок вообще в жизни» [14-147,36–37].

Эти «правила» могут показаться наивными, но Чайковский фиксировал в них собственный опыт по достижению внутренней гармонии. Будущее, считал Чайковский, за «новым» человеком, который придет на смену человеку современному, страдающему от вечного разлада с самим собой. Характеристика этого «нового человека» представляет собой развернутую характеристику будущего более совершенного и разумно устроенного общества:

«Он (новый человек — К. С.) силен, абсолютно чист (…) ибо равен в бесконечном достоинстве и могуществе со всеми другими Богочеловеками. Безмерны его вера, надежда и любовь к самому себе и всем людям (…) Всякая потребность, всякое желание как свое собственное, так и других людей для него абсолютно священны. Всякое свое страдание так же противно, как и чужое (…). Весь внешний мир (…) принадлежит ему, так же как и всякому другому. Он полный коммунист. (…) Эксплуатация, наем, размен других на деньги для него невозможен. Какое бы ни было подчинение себя другим и других себе для него вещь невозможная. Никакая политическая организация, никакая власть ему не нужна — он полный анархист. Его мозг, мысль требует работы — он жаждет познать самого себя как во всей природе, так и в других, как в самом себе, так и во всей свое мировой цельности (…). Внутри его царит полный мир с самим собой, гармония. Чувство, мысли, движение, вера, знание и дело для него одно и то же. (…) Прогресс его бесконечен» [14-147,89].

Этот отрывок мы вправе рассматривать в качестве манифеста «богочеловечества», каким его представлял себе Чайковский в 1878 г. Дальше этого в своей теоретической работе он не продвинулся. К 1879 г. он убедился, что сам не в состоянии развить в себе необходимые качества, что общее и личное не соединяется в нем в единое целое. Поэтому он посчитал невозможным для себя, пропагандировать идеи «новой религии».

Теперь можно вернуться к вопросу о «первом» и «втором» «богочеловечестве» Чайковского. Т. И. Полнер, разделивший «богочеловеческие» воззрения Чайковского на две части, основывался на одном фрагменте его воспоминаний, касающегося 1877–1878 гг.: «… я воротился не к Канзасу (…) — я воротился к религиозной почве, стоявши на которой, я еще не был в Канзасе» [64,157]. Можно согласиться с тем, что в Канзасской коммуне действительно не было особой религиозности. И действительно взгляды Чайковского 1877–1878 гг. несколько отличались от тех, что провозглашались до переезда в коммуну (в самой коммуне изнурительная работа, недоедание, бытовая неустроенность и заболевание лихорадкой отодвинули в сторону робкие попыток наладить религиозный быт). В период же его теоретических поисков посткомунального существования больше стало внимания к человеческой индивидуальности, в противовес общечеловеческим рассуждениям Маликова. Появилось стремление прочнее опереться на достижения естественных наук. Была сформулирована радикальная общественная программа, опирающаяся на принципы коммунизма и анархизма. Наконец, религиозные мотивы в теории уступили место практическим попыткам добиться религиозного чувства.

Было бы странно, если бы коммунарский опыт никак не отразился бы на взглядах и поступках людей, переведших на себе социальный эксперимент. Тем не менее, если мы сравним принципиальные положения теории Маликова 1874–1875 гг. и теории Чайковского 1877–1878 гг., то обнаружим полное совпадение в целях почти неизменный набор способов их достижения, характерных для всего «богочеловечества», вне зависимости от периода его существования. Таких базовых принципиально неизменяемых, а только уточняемых положений четыре. Первый: стремление покончить с «разладом» в человеке и обществе, к достижению всеобщей гармонии. Второй: отрицание пользы насильственных способов переустройства мира. Третий: признание первенства чувства над мыслью, при взаимосвязи веры и знания, науки и религии. Четвертый: осознание принципа «жизнь для себя», как способа «жизни для всех». Это значит, что и Маликов и Чайковский, признавая негодность средств по перестройке человека, не усомнились в правоте цели.

Последний этап «богочеловечества», на протяжении которого часть бывших коммунаров пыталась сохранить его теорию, вопреки результатам, добытым практикой, когда единство между ними поддерживалось желанием не уступить миру «вражды и драки», но не общим действием. И этот период закончился поражением. «Богочеловечество» угасало. Медленно, с постоянным желанием вновь возродиться, но угасало. Вспышки былого «религиозного» чувство долго еще озаряли жизнь бывших «богочеловеков», но сами они понимали, что былого энтузиазма уже не будет. Они не хотели расставаться со своим идеалом, но общество не оставило им ни единой надежды на воплощение в жизнь их принципов. Надо было искать точки соприкосновения с обществом, с жизнью, с реальностью.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Русско-турецкая война 1877-1878 гг.

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Под властью турок с очень давних времен находились христианские народы: болгары, сербы, румыны, черногорцы и македонские греки. Болгары, сербы и черногорцы происходят от родственных русскому народу славян, исповедуют православную веру и

Русско-турецкая война 1877–1878 гг.

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Константин Иванович Дружинин,

Глава 16. Британский фактор в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов

Глава 16. Британский фактор в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов Боевые действия в ходе Русско-турецкой войны подробно изложены в монографии автора «Русско-турецкие войны».[46] Здесь же мы остановимся лишь на влиянии Англии на ход военных действий.19 апреля 1877 г. министр

Глава 20 Русско-турецкая война 1877-1878 гг.

Глава 20 Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Летом 1875 г. в южной Герцеговине вспыхнуло антитурецкое восстание. Крестьяне, подавляющее большинство которых было христианами, платили в 1874 г. натуральный налог в объеме 12,5% от сбора урожая, то есть меньше, чем в России или

§ 4. Русско — турецкая война 1877–1878 гг

§ 4. Русско — турецкая война 1877–1878 гг Русская армия на Балканах, которую возглавил брат царя Николай Николаевич, насчитывала 185 тыс. человек. При штабе армии находился и царь. Численность турецкой армии в Северной Болгарии составляла 160 тыс. человек.15 июня 1877 г. русские

Глава 17 ПРЕДЫСТОРИЯ РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 1877-1878 ГОДОВ

Глава 17 ПРЕДЫСТОРИЯ РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 1877-1878 ГОДОВ Писать о взаимоотношениях России и Англии в XIX веке очень трудно, потому что Англия участвовала в любом конфликте, и мне приходится постоянно лавировать между Сциллой и Харибдой, то есть соблюдать пропорцию между

Глава третья Русско-Прусская война (1877 ― 1878 гг.) и Берлинский Конгресс (1878 г.)

Глава третья Русско-Прусская война (1877 ? 1878 гг.) и Берлинский Конгресс (1878 г.) Русско-турецкая война.На отклонение Турцией Лондонского протокола Россия на другой же день (13 апреля 1877 г.) ответила мобилизацией ещё 7 дивизий. Царь выехал в Кишинёв, где находилась ставка

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877–1878 гг.

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877–1878 гг. Преобразования Александра II коснулись и армии. Крымская война отчетливо показала их необходимость. Вдохновителем военной реформы стал Д. Милютин, в течение 20 лет (1861–1881) занимавший пост военного министра. Памятник героям Шипки в

III. Восточная война 1877-1878 года.

III. Восточная война 1877-1878 года. Нам теперь трудно перенестись на точку зрения русского общества в 1876-1877 году, — до того тогдашняя политическая и общественная атмосфера была непохожа на современную. Это была атмосфера крестового похода в буквальном смысле слова, потому

4. УЧАСТИЕ В РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЕ 1877-1878 ГГ.

4. УЧАСТИЕ В РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЕ 1877-1878 ГГ. Блажен, кто посетил сей мирВ его минуты роковые!Ф. И. ТютчевВ 1877-1878 гг. великий князь Александр Александрович принял участие в священной освободительной войне России против Турции. Эта грандиозная военная схватка была не только

Войны Турции 1877-1878 и 1897 гг.

Войны Турции 1877-1878 и 1897 гг. Последняя война Турции с Россией в 1877-78 гг. резко отличается ходом своих событий от всех предыдущих.Русский Черноморский флот еще не восстановился после уничтожения в 1855 году и мешавших его развитию постановлений Парижского мира, от которых

Русско-турецкая война 1877–1878 гг

Русско-турецкая война 1877–1878 гг Пик карьеры полководца М. Д. Скобелева пришелся на русско-турецкую войну 1877–1878 гг., целью которой было освобождение православных народов от притеснений Османской империи. 15 июня 1877 г. русские войска переправились через Дунай и развернули

5. Русско-турецкая война 1877–1878 гг

5. Русско-турецкая война 1877–1878 гг 5.1. Балканский кризис 70-х гг. Восстания в Герцеговине и Боснии 1875 г. и в Болгарии 1876 г. были жестоко подавлены турками. В 1876 г. Сербия и Черногория объявили войну Османской империи. Сербской армией командовал русский генерал в отставке М.

Глава VIII Русские иноки на Афоне во время русско-турецкой войны 1877 и 1878 годов

Глава VIII Русские иноки на Афоне во время русско-турецкой войны 1877 и 1878 годов В монастыре св. Пантелеймона с переходом власти в руки русских стало все быстро изменяться: недовольные выходили из монастыря, между братиею водворялись нарушенные мир и любовь[206],