На помощь приходят Москва и Пекин

На помощь приходят Москва и Пекин

Положение КНА было тяжелым: численность дивизий 1-й и 2-й армий не превышала половины штатной, они не имели вторых эшелонов. Обороняемые позиции не были оборудованы в инженерном отношении, а танкоопасные направления не перекрывались огневыми средствами и минными полями.

Крайне слабой являлась оборона стратегического порта Инчхон (Чемульпо, где в 1904 г. японская эскадра атаковала русские крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец») – его удерживали формировавшийся 226-й отдельный полк морской пехоты, батальон 107-го пограничного полка и отдельный стрелковый батальон общей численностью около 3 тыс. человек с 7 76-мм пушками и 6 37-мм автоматическими зенитными пушками. Подходы с моря защищались небольшим минным заграждением всего из 26 якорных мин.

Из резервных войск южнее 38-й параллели, которые могли быть переброшены в поддержку передовых соединений в течение двух-трех дней, имелись лишь части 17-й механизированной дивизии и формирующаяся 1-я танковая бригада. Слишком удаленными от линии фронта оказались 18-я пехотная бригада, а также находившиеся в стадии формирования отдельные пехотный (70-й) и танковый полки, ряд саперных подразделений.

На территории самой КНДР тоже продолжалось формирование новых соединений и частей, но возможность ввода их в бой была проблематичной из-за недоукомплектованности личным составом и вооружением. То же касалось и дислоцировавшихся севернее 38-й параллели 25-й и 27-й бригад укрепленного района – у них вооружение отсутствовало вовсе.

Зато войска ООН к началу своего контрнаступления перебросили на Пусанский плацдарм с Североамериканского континента, из Японии и других регионов дислокации зимних квартир до шести американских дивизий, английскую бригаду, 9 танковых батальонов, 27 артиллерийских дивизионов 105-мм и 155-мм пушек и гаубиц, 9 зенитно-артиллерийских дивизионов, 800 минометов, 1700 безоткатных орудий и реактивных противотанковых ружей (как тогда называли противотанковые гранатометы). В Корею прибывали отдельные австралийские и филиппинские пехотные батальоны. Сама Южная Корея в сентябре 1950 г. дополнительно мобилизовала на пополнение своих вооруженных сил свыше 25 тыс. человек.

ВМС США проводили активную подготовку к высадке морских десантов и забросили в тыл КНА на западном побережье Кореи несколько диверсионно-разведывательных групп с задачами разведки противодесантной обороны, захвата важных объектов инфраструктуры и отдельных прибрежных островов.

В результате по состоянию на 15 сентября 1950 г. войска ООН превзошли фронтовой эшелон КНА по количеству пехоты почти в три раза, по танкам в 12,5 раза (500 против 40), по орудиям и минометам – в два раза (1634 против 811). В авиации (1120 самолетов) и на море превосходство у противника было абсолютным.

Новая активная фаза боевых действий началась с морской десантной операции ВМС США в Инчхоне 14 сентября, в которой принимали участие 1-я дивизия морской пехоты и 7-я пехотная дивизия США, английский отряд «коммандос» и южнокорейские части морской пехоты общей численностью 45 тыс. человек. На этапе переброски морем находились еще 24 тыс. солдат и офицеров американского 10-го армейского корпуса. Северокорейцы упорно обороняли порт и город под ударами более 400 самолетов авианосной авиации и плотным огнем корабельной артиллерии, но огромное превосходство противника в численности войск и вооружении преодолеть было невозможно.

Инчхон пал 16 сентября, и ценой за его взятие стали 12 тыс. убитых и искалеченных военнослужащих войск ООН, что в четыре раза превзошло количество защитников города – тем не менее в США принято гордиться этой операцией. Попытка КНА перебросить на помощь защитникам Инчхона пехотный полк не удалась – он был рассеян на марше ударами авиации ВМС США. Любопытно, что 17 сентября в районе Инчхона американский тяжелый крейсер «Рочестер» и английский легкий крейсер «Ямайка» отважно атаковала пара северокорейских самолетов – истребитель Як-9 и штурмовик Ил-10, правда, со скромным результатом – от их пушечного огня на «Рочестере» погиб матрос, еще два получили ранения. «Ямайка» сбила один из этих самолетов.

Захватив Инчхон, войска ООН развернули наступление в направлении главного удара на Сеул, а частью сил – на Кымпхо (с самым крупным в Корее аэродромом) и на Сувон, где также имелась авиабаза.

За шесть дней войска ООН с тяжелыми боями прорвали оборону отчаянно дравшихся северокорейцев и продвинулись на 20 км, а 28 сентября 1950 г. после тяжелых боев освободили от войск коммунистов Сеул. Северокорейские 1-я и 2-я армии оказались фактически разгромленными, и их остатки – порядка 30 тыс. человек – были выбиты за 38-ю параллель. Правда, в тылу войск ООН и южнокорейцев некоторое время продолжалось сопротивление оставленных КНА партизанских отрядов.

Американцы потеряли в ходе контрнаступления 12 тыс. человек убитыми, захватив около 125 тыс. пленных из числа оставшихся без оружия и боеприпасов военнослужащих КНА. Большинство пленных направили в концлагерь на острове Коджедо недалеко от порта Пусан. Здесь северокорейцы проявили необычайную для янки стойкость духа, а в 1952 г. даже подняли восстание, на подавление которого пришлось бросить пехоту и парашютистов-десантников.

Вышвырнув противника за 38-ю параллель, США и Южная Корея загорелись желанием и вовсе покончить с режимом Ким Ир Сена и вопросом «двух Корей». Совбез ООН с подачи президента Штатов Гарри Трумэна разрешил войскам ООН пересечь линию их раздела и выйти на границу с Китаем, ни в коем случае не пересекая ее (включая воздушное пространство).

В результате этого возникла угроза потери Пхеньяна, который защищали семь дивизий КНА; еще три пытались сдержать продвижение противника на востоке. Пхеньян был взят 20 октября, и Ким Ир Сен бежал на север в город Синыйджу, что на пограничной с Китаем реке Амноккан (Ялуцзян). Откатываясь дальше на север, КНА потеряла еще 335 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. Отвага ее солдат во многих случаях сменилась на паническое бегство. 24 ноября на рубеж реки Ялуцзян в районе города Чхосан вышли передовые части южнокорейских войск. Положение северокорейских коммунистов стало критическим.

В этих условиях решение оказать спасительную помощь Ким Ир Сену приняли СССР и Китай. Советский Союз приступил к развертыванию на территории Китая для прикрытия его северо-восточных районов и противодействия авиации войск ООН непосредственно в воздушном пространстве Кореи 64-го истребительного авиационного корпуса (управление в Мукдене, затем в Аньдуне) в составе трех истребительных авиационных дивизий (первоначально 28-й в Аньдуне, 50-й в Аньшане и 151-й в Мукдене, впоследствии вместо Мукдена был выбран Мяогоу), отдельного ночного истребительного авиационного полка, авиационно-технической дивизии, двух зенитно-артиллерийских дивизий и отдельного зенитного прожекторного полка.

Части советского авиакорпуса вступили в бой в ноябре 1950 г. Его личный состав (в 1952 г. – 26 тыс. человек), не имея при себе документов, получил обмундирование Народно-освободительной армии Китая, а летчиков предупредили, что если они будут сбиты над Кореей, то для Родины они (как уж водится на Руси) «никто и звать их никак», и вообще им следует застрелиться при опасности захвата противником. Соединения и части авиакорпуса менялись через 8 – 14 месяцев, в результате чего через горнило корейской войны прошло 12 истребительных авиадивизий (в том числе 324-я под командованием прославленного аса, трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба), четыре отдельных истребительных авиаполка и другие части ВВС и авиации ВМФ СССР.

Нужно также упомянуть, что в боевых действиях в небе Кореи принимала участие и прибывшая в Китай еще в марте 1950 г. советская специальная авиагруппа в составе двух эскадрилий только-только поступивших на вооружение ВВС СССР реактивных фронтовых бомбардировщиков Ил-28. Авиагруппа вела воздушную разведку (в том числе в отношении ВМС США в корейских водах и портах) и наносила бомбовые удары по целям в Южной Корее.

Предусматривалось также в случае дальнейшего ухудшения обстановки в Корее направить туда пять танковых дивизий Советской армии и организовать силами агентурной разведки диверсионные акты в военно-морских базах и портах США, однако до этого дело не дошло. Но безраздельному господству американской авиации над Кореей был положен конец.

В ходе развернувшихся воздушных сражений, где впервые в истории сошлись в боях друг с другом реактивные самолеты (Советский Союз применял новейшие реактивные истребители МиГ-15 и бомбардировщики Ил-28, ВВС США и их союзников – реактивные истребители F-80 «Шутинг Стар», F-84 «Тандерджет», F-86 «Сейбр», F-94 «Старфайр», «Вампир», тактические разведчики RВ-45 «Торнадо»). С ноября 1950 г. по июль 1952 г. советские летчики сбили 1106 самолетов противника, и еще 212 было уничтожено огнем зенитной артиллерии 64-го истребительного авиакорпуса. Собственные безвозвратные потери корпуса составили 335 самолетов и 315 солдат и офицеров, включая 120 летчиков. Это была последняя на сегодняшний день война с широкомасштабными боестолкновениями своих машин с авиацией противника, которая выпала на историю корейских ВВС.

Северокорейцы, со своей стороны, также принимали экстренные меры по противодействию авиации противника. По распоряжению Ким Ир Сена в декабре 1950 г. в стрелковых полках КНА начали создаваться специальные команды «охотников за самолетами», оснащенные пулеметами. В ход шли и вполне экзотические приемы – для борьбы с низколетящими самолетами применялось, например, такое нехитрое средство, как стальной трос, натянутый между скалами в горных распадках.

Вместо советских танкистов в качестве пушечного мяса на войну в Корею отправились многочисленные части Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Приняв решение об участии в войне, КНР нашла достойный ответ на политический эвфемизм «войска ООН», применявшийся в отношении войск США и их союзников в Корее. Направленные в Корею солдаты и офицеры НОАК были названы «китайскими народными добровольцами» – КНД (в СССР, как известно, для подобных случаев придумали лукавый термин «воины-интернационалисты»). Впрочем, в решимости «китайских народных добровольцев» свести счеты с «американскими империалистами и их южнокорейскими марионетками» сомневаться не приходилось. По словам английских военных историков Н. Томаса и П. Эббота, хотя «снаряжение бойцов было плохим, службы транспорта и снабжения находились в зачаточном состоянии, однако высокие боевые качества китайского солдата превращали НОАК в грозную военную машину».

Ввод в Корею войск НОАК под командованием Пэн Дэхуая начался еще до падения Пхеньяна, 19 октября 1950 г. К концу ноября на фронте и в оперативном тылу была сосредоточена группировка КНД в составе пяти (по другим данным – шести) стрелковых корпусов (30 пехотных дивизий по 10 – 11 тыс. человек в каждой), четырех гаубичных артиллерийских дивизий, зенитно-артиллерийской дивизии, кавалерийского, двух инженерно-саперных и автотранспортного полков – всего 531,5 тыс. человек. Помимо сухопутных войск НОАК, в корейской войне применялись и ее ВВС.

Всего в боевых действиях 1950 – 1953 гг. в Корее участвовали до трех миллионов «китайских народных добровольцев», боевые потери которых составили 900 тыс. человек.

Китайцы не только начали ввод в Корею своих войск, но и решительно взяли в свои руки руководство боевыми действиями. В Мукдене обосновался Объединенный Генеральный штаб КНА и КНД, однако Ким Ир Сен был Верховным главнокомандующим лишь номинально, уступив командование китайским военачальникам.

Сама разгромленная и к тому же серьезно деморализованная отступлением КНА получила второе дыхание. При поддержке СССР и Китая вооружением, боеприпасами и материальными средствами к началу ноября 1950 г. были возрождены и вновь сформированы четыре армии: 1-я (105-я танковая, 17-я механизированная и 47-я пехотная дивизии), 2-я (2, 6, 10 и 31-я пехотные дивизии), 3-я (8-я механизированная и 18-я пехотная дивизии) и 5-я (3, 4, 7, 9 и 42-я пехотные дивизии) – в последующем состав входящих в армии дивизий менялся. Также развертывались 4, 6, 7 и 8-я армии. Однако реально каждая такая армия по численности своему формальному организационному статусу не отвечала – так, в 1-й армии было около 19,8 тыс. человек личного состава, что соответствовало усиленной дивизии. Всего в 1, 2, 3, 4 и 5-й армиях имелось 17 общевойсковых дивизий (в среднем в них было по 5,5 тыс. человек) и одна бригада – 103 тыс. солдат и офицеров.

В войсках КНА и КНД к этому времени насчитывалось 634,5 тыс. человек (превосходство над противником в 1,8 раза), 1214 орудий полевой артиллерии калибра от 76 мм и выше (в 1,5 раза больше), 208 45-мм противотанковых пушек, трофейных американских 57– и 75-мм безоткатных орудий (общее количество противотанковых орудий было в пять раз меньше, чем у противника), 3765 минометов калибра 60 мм и выше (в 1,2 раза больше), 67 танков и самоходно-артиллерийских установок (в 15 раз меньше).

Противник, потеряв с фактическим вступлением в войну СССР полное господство в воздухе, все же сохранял за собой большое преимущество в авиации – 209 советским (реактивные истребители МиГ-15 и поршневые Ла-9), 120 китайским и 30 северокорейским самолетам (использовавшимся в учебных целях) противостояло 1300 вражеских боевых машин. ВВС КНД и КНА были сведены в Объединенную воздушную армию под командованием китайского военачальника Лю Чжэня (в ходе войны она сбила 271 самолет противника, свои потери составили 231 машину). Авиация СССР действовала с опознавательными знаками КНР и КНДР.

Зимой 1950/51 г. северокорейцы не без частных успехов задействовали на фронте авиационный полк ночных ближних бомбардировщиков (первоначально на учебных бипланах По-2, а затем – на учебно-тренировочных самолетах Як-18 и поршневых учебно-тренировочных истребителях Як-11). По-2 оказывали весьма запоминающееся психологическое воздействие на метавшихся спросонья американских солдат, на головы которых в кромешной тьме вдруг начинали сыпаться мелкие осколочные бомбы АО-8. Янки удостоили «кукурузники» вполне почетного титула «чокнутые китайские будильники» – вспомним, что немцы, тоже ощутившие на себе вполне успешные атаки советских По-2, называли их «рус фанер». То была гениальная, как и многие другие образцы русского оружия, летучая машинка! Эти дерзкие ночные налеты американцы называли «Bed check Charlie» – «Проверка, в кровати ли Чарли».

Затем в ночных действиях принял участие 56-й истребительный авиаполк ВВС КНА, получивший новые советские поршневые истребители Ла-9 и Ла-11.

На море у КНДР осталось несколько шхун, применявшихся для постановки мин и дозорного патрулирования побережья.

С вовлечением в корейскую войну Советского Союза и Китая она превратилась в вооруженное столкновение двух противостоявших многонациональных коалиций – коммунистической де-факто во главе с Москвой и войск ООН с американцами в главной роли. Это была широкомасштабная битва двух мировых общественно-экономических систем.

25 ноября 1950 г. КНА и КНД при воздушной поддержке 64-го истребительного авиакорпуса ВВС СССР перешли с удерживаемых позиций в решительное контрнаступление по всему фронту. 6 декабря они выбили противника из Пхеньяна, а еще через пять дней – из Саривона, находившихся на направлениях главных ударов. А в конце декабря, нанеся сокрушительное поражение противнику, коммунисты вышли на рубеж 38-й параллели, практически полностью освободив территорию КНДР. При этом погибло и попало в плен 36,7 тыс. вражеских солдат и офицеров, из них более 24 тыс. американских.

Сделав короткую паузу для пополнения войск личным составом, вооружением и боеприпасами, войска КНА и КНД продолжили наступление с целью овладения Сеулом, который и был вторично взят 4 января 1951 г. Северокорейцы и китайцы уничтожили и захватили при этом в плен еще около 11 тыс. военнослужащих противника. Однако на 37-й параллели коммунисты были остановлены. Более месяца они вели тяжелые оборонительные бои против контратакующих войск противника. После истощения сил 21 февраля КНА и КНД оставили Сеул, вновь откатившись к 38-й параллели и окопавшись там на заблаговременно подготовленных оборонительных позициях.

К началу июля у 38-й параллели и севернее на территории КНДР имелось 72 пехотные и 2 механизированные дивизии (51 китайская и 23 северокорейские), четыре бригады морской пехоты (все северокорейские), 3 гаубичные артиллерийские и 2 истребительно-противотанковые артиллерийские дивизии, дивизия реактивной артиллерии (китайская), 4 зенитно-артиллерийские дивизии, отдельные гаубичный артиллерийский, минометный, 12 зенитно-артиллерийских и 3 танковых полка, а также другие части КНА и КНД. В среднем в китайской дивизии насчитывалось 10,5 тыс. человек, в северокорейской – чуть более 9 тыс. Таким образом, в части живой силы по меркам военного времени это были вполне боеспособные соединения.

В целом в наземных войсках КНА и КНД насчитывалось 1,341 млн человек (из них северокорейских только 393 тыс.), 1980 орудий полевой и 1035 – противотанковой артиллерии, 2912 минометов (без американских 60-мм и включая переданные Советским Союзом трофейные немецкие 150-мм шестиствольные реактивные минометы образца «41»), 73 боевые машины реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша» (в войсках КНД), 1028 зенитных пушек, 361 танк и самоходно-артиллерийская установка. Моторесурс бронетехники коммунистов был в значительной мере исчерпан, запчастей не хватало, равно как неважно обстояло дело и со снабжением войск боеприпасами и прочими материальными ресурсами из-за острой нехватки автотранспорта и постоянных ударов авиации противника по коммуникациям подвоза.

Объединенная воздушная армия, существенно увеличив благодаря советской помощи свои силы, располагала 588 самолетами (452 китайских и 136 северокорейских), сведенными в 12 авиационных дивизий – 2 бомбардировочные (на фронтовых бомбардировщиках Ту-2), 3 штурмовые, 6 истребительных (318 истребителей) и смешанную. Правда, у самой КНА было всего 60 подготовленных летных экипажей. Авиация коммунистов базировалась в основном на аэродромах в районах Аньдунь (в Китае), Синыйчжу и ГЭС «Супхун», выполняя боевые задачи главным образом по прикрытию важных тыловых объектов.

Превосходя войска ООН в численности живой силы (в 2,7 раза), орудий полевой артиллерии (в 2,2 раза), минометов (в 2,5 раза), противотанковых орудий (в 1,3 раза) и зенитных орудий (в 2,6 раза), войска КНА и КНД уступали им в боевых самолетах (в 2,7 раза), а также в танках и самоходно-артиллерийских установках (в 2,2 раза).

Противник пытался прорвать 300-километровый фронт, который удерживали 36 дивизий КНА и КНД. Однако, понеся большие потери в живой силе и технике, он вынужден был прекратить наступление, наиболее мощные попытки которого предпринимались в августе – сентябре и октябре – ноябре 1951 г. Коммунистам удалось создать воистину неприступный рубеж обороны глубиной 20 – 60 км, в состав инфраструктуры которой входили многочисленные подземные убежища и вырубленные в скальном грунте туннели, где можно было скрываться от налетов вражеской авиации.

Войска КНА и КНД весьма умело применяли инженерные мины, приступив осенью 1951 г. к созданию узлов минных заграждений в оперативной глубине. Наиболее широко использовались советские противотанковые мины ПМЗ-40, ТМ-41, ТМ-44, ТМ-ДБ, ТМД-40 (последние два типа мин ввиду простоты устройства изготовлялись также собственными силами), противопехотные ПМД-6 и ПОМЗ-2. У солдат противника, промышлявших торговлей боеприпасами (было и такое!), северокорейцам удалось купить немало американских противотанковых мин типа М6 и др. Кроме того, тысячи вражеских мин попросту снимались и заново переустанавливались храбрыми саперами коммунистов. Всего за период 1951 – 1953 гг. инженерные войска КНА и КНД установили не менее 1,5 млн противотанковых и 3 млн противопехотных мин.

27 ноября 1951 г. войска ООН и КНДР договорились установить демаркационную линию по 38-й параллели по профилю соприкосновения войск. Впрочем, это не означало окончания войны. Авиация США продолжала утюжить территорию КНДР, совершая налеты на аэродромы, мосты, узлы коммуникаций, ирригационные сооружения, гидроэлектростанции и заводы.

Летом 1952 г. ВВС США провели операцию «Удушение», разбомбив 78 городов и несколько сотен деревень Северной Кореи. Американцы применяли химическое и бактериологическое оружие, но, несмотря на обсуждение соответствующей возможности, использовать ядерное оружие не осмелились. Впрочем, боевая эффективность применения оружия массового поражения была невысокой – так, от химического оружия пострадали 1095 военнослужащих войск КНД, из них погибли только 145.

Вооруженные силы США и Южной Кореи использовали на поле боя химические артиллерийские снаряды и мины, авиабомбы, а также ручные гранаты, снаряженные отравляющими веществами раздражающего (слезоточивого) действия, возможно, в смеси с синильной кислотой, оказывающей на организм человека общеядовитое воздействие.

Кроме того, слезоточивые отравляющие вещества пускались в ход американцами и южнокорейцами при подавлении бунтов в лагерях военнопленных – в частности, на острове Коджедо.

Бактериологическое оружие (возбудители чумы, сибирской язвы, азиатской холеры, брюшного тифа и других эпидемически опасных заболеваний) применялось главным образом путем сбрасывания бактериологических авиабомб и спецконтейнеров с тяжелых стратегических бомбардировщиков В-29 «Суперфортресс» и тактических В-26 «Инвейдер», а также рассеиванием зараженных насекомых непосредственно с борта самолетов. Особого влияния на ход боевых действий это оружие не оказало.

Неудачей окончились и наступательные операции войск ООН в октябре – ноябре 1952 г. («наступление под Кымхва») и январе – апреле 1953 г. («новое наступление»). Прорвать оборону на рубеже 38-й параллели им так и не удалось. В свою очередь, в мае – июле 1953 г. войска КНА и КНД нанесли три удара возмездия, разгромив четыре дивизии противника и кое-где продвинувшись на 8 – 10 км в глубь обороны противника (было убито и взято плен 66 тыс. вражеских солдат и офицеров). Однако наступление коммунистов в конечном итоге тоже было остановлено, а 27 июля 1953 г. в Паньмыньчжоне было подписано соглашение о прекращении огня, завершившее кровавую войну на Корейском полуострове.

По условиям соглашения войска противоборствующих сторон отошли на 2 км от демаркационной линии, разрушив в этих полосах оборонительные сооружения и образовав таким образом демилитаризованную зону. Дальневосточная сталинская крепость КНДР хотя и не выполнила поставленную перед ней задачу вышвырнуть «американских империалистов и их марионеток» с Корейского полуострова, но сама устояла – разумеется, благодаря военному вмешательству СССР (безусловно, одному из вдохновителей той войны) и коммунистического Китая.

По состоянию на 27 июля 1953 г. на территории КНДР находились 1,604 млн солдат и офицеров КНА и КНД (последних 1,221 млн) – 58 китайских общевойсковых дивизий, 18 общевойсковых дивизий и другие соединения и части КНА (всего 3078 орудий полевой артиллерии, 8508 минометов, 203 боевые машины реактивной артиллерии, 3563 противотанковых орудия, 1871 зенитное орудие, 773 танка и самоходно-артиллерийские установки и 892 самолета, из них 635 истребителей). Сохранив превосходство над войсками противника по прежним позициям, коммунисты существенно сократили отставание от него в танках и самоходно-артиллерийских установках (превосходство войск ООН – только в 1,4 раза) и в боевых самолетах (превосходство войск ООН – в 2,1 раза).

Если говорить о КНА, то в состав ее сухопутных войск (383 384 человека) на тот момент входили:

– 1-я армия: 8-я (81, 82, 83-й стрелковые полки) и 47-я (113, 123, 124-й стрелковые полки) пехотные дивизии;

– 2-я армия: 2-я гвардейская имени Кан Гона (4, 6, 17-й гвардейские стрелковые полки), 13-я (19, 21, 23-й стрелковые полки) и 27-я (172, 173, 174-й стрелковые полки) пехотные дивизии, 24-я артиллерийско-пулеметная бригада;

– 3-я армия: 1-я (2, 3, 14-й стрелковые полки), 15-я (45, 48, 50-й стрелковые полки), 37-я (70, 71, 76-й стрелковые полки) и 45-я (89, 90, 91-й стрелковые полки) пехотные дивизии;

– 4-я армия: 4-я гвардейская имени Ким Чака (5, 18, 29-й гвардейские стрелковые полки), 5-я (10, 11, 12-й стрелковые полки) и 10-я (25, 27, 33-й стрелковые полки) пехотные дивизии (10-я дивизия была переформирована в пехотную из 10-й механизированной дивизии в 1952 г.);

– 5-я армия: 6-я (1, 13, 15-й стрелковые полки), 12-я (30, 31, 32-й стрелковые полки) и 46-я (158, 159, 160-й стрелковые полки) пехотные дивизии, 20, 22 и 25-я артиллерийско-пулеметные бригады:

– 7-я армия: 3-я Сеульская гвардейская (7, 8, 9 гвардейские стрелковые полки), 7-я (51, 53, 54-й стрелковые полки) и 9-я (85, 86, 87-й стрелковые полки) пехотные дивизии;

– 17-я механизированная дивизия (8-й и 28-й механизированные полки плюс танковый полк неустановленного номера; по другим данным, она была расформирована еще в 1951 г. с передачей техники в 10-ю механизированную дивизию);

– 16-я зенитно-артиллерийская дивизия (19, 20, 23, 33, 34, 36 и 37-й зенитно-артиллерийские полки);

– 21-я, 23-я и 26-я артиллерийско-пулеметные бригады;

– 104, 105, 106, 107, 109, 206 и 208-й танкосамоходные полки (созданы на базе расформированной в 1952 г. 105-й механизированной дивизии и бронетехники бывшей 10-й механизированной дивизии);

– 29-й и 30-й артиллерийские полки;

– 18-й и 21-й минометные полки;

– 21, 24, 32 и 38-й зенитные артиллерийские полки, а также инженерно-саперные и другие части боевого обеспечения и тыла.

На вооружении КНА имелось 5397 орудий полевой артиллерии и минометов (45-мм противотанковых пушек – 628, 57-мм противотанковых пушек – 92, 76-мм полковых, горных и дивизионных пушек – 722, 107-мм пушек, использовавшихся как береговые, – 50, 122-мм гаубиц – 288, 82-мм батальонных минометов – 2559, 107-мм горных и 120-мм полковых минометов – 968), 736 зенитных пушек (37-мм – 509, 76-мм – 32, 85-мм – 195), 853 12,7-мм крупнокалиберных зенитных пулемета, 382 средних танка Т-34 – 85 и самоходно-артиллерийские установки СУ-76 и СУ-100.

В ВВС КНА числилось 350 – 400 (некоторые источники приводят число 412) самолетов (включая не менее 200 истребителей МиГ-15 и начавшие поступать из СССР фронтовые бомбардировщики Ил-28). Как утверждают официальные северокорейские источники, за время войны летчики ВВС КНА сбили 164 самолета противника. Среди асов КНДР, отличившихся в ту войну, известны Ким Гин Ок (на его боевом счету 17 сбитых вражеских машин), Ли Дон Чу (девять побед), Кан Ден Дек (восемь) и Ким Ди Сан (шесть). Прославилась в воздушных боях, в том числе с реактивными самолетами противника, удостоенная звания Героя КНДР женщина-ас Тхя Сен Хи, летавшая на истребителях Як-9 и МиГ-15.

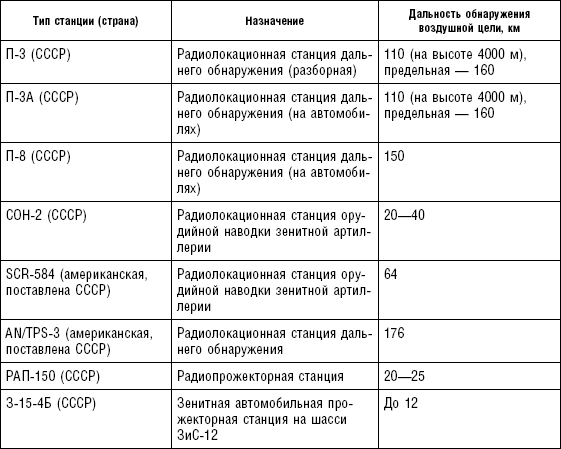

В системе ПВО Северной Кореи использовались радиолокационные станции дальнего обнаружения и орудийной наводки советского производства и ранее поставленные в СССР по ленд-лизу – например, П-3, П-3А, П-8, СОН-2, СОН-3К (канадская), SCR-584, AN/TPS-3 (обе американские), а также радиопрожекторные станции РАП-150, автомобильные зенитные прожекторные станции З-15-4Б и приборы управления артиллерийским зенитным огнем ПУАЗО-2 и ПУАЗО-3. Их краткая характеристика приведена в таблице 6.

Таблица 6

Тактико-технические данные некоторых радиолокационных станций и зенитных прожекторов ПВО, состоявших на вооружении КНА в период корейской войны 1950 – 1953 гг.

Если не принимать во внимание практически полное уничтожение противником совсем небольшого северокорейского военно-морского флота, КНА завершила войну гораздо более сильной, чем при ее начале. Поэтому встречающиеся в западной военно-исторической литературе дефиниции типа «некогда могучая КНА», относящиеся к ее состоянию на момент окончания корейской войны, не соответствуют реальному положению вещей. В то же время самому населению Северной Кореи война нанесла колоссальный ущерб. КНА потеряла убитыми, ранеными и пленными более 500 тыс. человек, погибло более миллиона мирных жителей КНДР. Страна лежала в руинах – американская авиация действительно вбомбила ее чуть ли не в каменный век, сбросив на Корейский полуостров около 700 тыс. т бомб и напалма, уничтожив в КНДР 8,7 тыс. промышленных объектов, 600 тыс. жилых домов, около 6 тыс. школ и больниц. КНДР лишилась и части своих предвоенных владений – например, порта и военно-морской базы Сокчхо.

Послевоенная разруха легла тяжким бременем на северокорейцев, а также в немалой степени отразилась и на без того низком уровне жизни граждан СССР, который оказал Ким Ир Сену решающую экономическую поддержку в восстановлении дважды подаренной ему страны.

Что касается ущерба, который КНА и КНД при поддержке советских ВВС нанесли США, их союзникам по войскам ООН (Великобритании, Франции, Голландии, Бельгии, Люксембурга, Греции, Турции, Австралии, Новой Зеландии, Таиланда, Филиппин, Южно-Африканского Союза, Эфиопии, Колумбии) и Южной Корее, то, согласно советским военно-историческим источникам, они потеряли убитыми, ранеными и пленными 1,093 млн человек, среди которых было 390 тыс. американцев. Потери в технике составили сотни танков, 7695 орудий и минометов полевой артиллерии, 12 350 автомобилей и 119 710 единиц стрелкового оружия. В боях и по небоевым причинам ВВС США потеряли около 2 тыс. самолетов, авиация ВМС и корпуса морской пехоты – 1,2 тыс., армейская авиация – еще несколько сотен.

Глупо отрицать, что на совести вооруженных сил США, участвовавших в корейской войне, сотни тысяч смертей мирных корейцев. Но в историческом итоге именно вмешательство США спасло Южную Корею от ужасов «красного фашизма», и ныне это – демократическое государство с высокоэффективной многоотраслевой рыночной экономикой, характеризующейся в 18 раз более высоким доходом на душу населения, чем в КНДР. Путь южнокорейцев к демократии был долгим и нелегким – им пришлось пережить 26 лет жестокой военной диктатуры. Но в конце концов Республика Корея стала процветающим государством, а Северная Корея окончательно превратилась в один большой концентрационный лагерь. И нужно признать, что именно за такую (вряд ли это осознавая) Северную Корею сражались – да, отважно! – в жестоком небе Страны утренней свежести советские летчики, выполняя волю Кремля и свой воинский долг.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Жирафы приходят в гости

Жирафы приходят в гости В 1415 и в 1416 годах в Китай прибыло множество миссий из различных стран Западного океана. В частности, явились послы из Малинди, города-государства на восточном берегу Африки; здесь в 1498 году Васко да Гама взял на борг флагманского корабля флотилии

§ 16. БОЛЬШЕВИКИ ПРИХОДЯТ К ВЛАСТИ

§ 16. БОЛЬШЕВИКИ ПРИХОДЯТ К ВЛАСТИ «ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ». Эту фразу в середине октября 1917 г. на Втором московском совещании общественных деятелей произнес согласно газетному отчету крестьянин-рабочий. И каждый день приносил тому все новые

9.1. Большевики приходят к власти

9.1. Большевики приходят к власти 7 октября 1917 г. В. И. Ленин нелегально вернулся в Петроград и приступил к организационно-технической подготовке вооруженного восстания. 10 октября на заседании ЦК РСДРП (б) он настоял на резолюции, в которой взятие власти ставилось «на

Глава 1 Русских зовут, и они приходят

Глава 1 Русских зовут, и они приходят В 1492 г. царь Кахетии, мелкого княжества, не составлявшего и десятой части былой Грузинской ССР, Александр I направил в Москву послов, прося о покровительстве, а в послании к великому князю московскому Ивану III именовал себя «холопом

Москва – Пекин, Москва – Пекин

Москва – Пекин, Москва – Пекин На какое-то время ситуация зависла в зыбком равновесии. Русские опасались излишне дразнить гусей, которые, как выяснилось, умели кусаться, а маньчжурам стало не совсем до того, поскольку на юге Китая восстал генерал У Саньгуй, некогда

1. Откуда приходят революции?

1. Откуда приходят революции? 14 декабря 1825 г. батальоны лейб-гвардии Московского, Гренадерского полков и Флотского экипажа вышли на Сенатскую площадь. Равнение шеренг. Великолепие мундиров. Блеск эполет. Яркие плюмажи на киверах. Толпы столичной публики. Кареты дам,

5. Тут приходят двое с конвоем

5. Тут приходят двое с конвоем Вся эта бурная деятельность не могла остаться не замеченной властями. Кое-кто из декабристов, слышавших агитацию своих новых подельщиков, задумался, схватился за голову и счел за лучшее сообщить куда следует (в России и по сей день в

Евреи приходят во власть

Евреи приходят во власть Исторически так получилось, что с последней четверти XIX века евреи начали активно участвовать в общественно-политической жизни. Тогда же возникло движение сионистов, провозгласившее своей главной целью возвращение иудеев на свою историческую

Русские приходят

Русские приходят Первыми русскими, достигшими Амура, были казаки, слишком малочисленные, чтобы как орда вторгнуться в открывшееся перед ними пространство. Река в своем среднем течении делает петлю в 300 миль (483 км) к северу. Образованный таким образом выступ,

Москва (Санкт-Петербург) – Пекин

Москва (Санкт-Петербург) – Пекин Произошли первые контакты с Россией – как военные, так и дипломатические. До XVII в. в Москве о Поднебесной разве что что-то слышали, да получали из третьих рук, через Персию и европейских купцов, шелка и какие-то диковинные вещицы. Но, как

Фаворитки приходят к власти

Фаворитки приходят к власти С середины XVI в. отмечаются серьезные изменения в структуре султанского гарема, которые, в свою очередь, существенно меняют его роль. Внешним проявлением этого процесса стала новая титулатура женской половины семьи султана. Традиционно в

Как приходят в разведку

Как приходят в разведку Как приходят в разведку? По-разному — кому-то сами чекисты предлагают заняться этим опасным и трудным делом, кто-то изъявляет желание сам… Ирина Каримовна в молодости и представить себе не могла, что станет разведчицей, какой крутой поворот