Проекты университетских реформ в России 1770—80-х гг.

Проекты университетских реформ в России 1770—80-х гг.

Как и в середине XVIII в., проблемы развития высшей школы продолжали занимать одно из ведущих мест в политике российского государства последней трети XVIII в. Императрица Екатерина II здесь не только ощущала преемственность от эпохи Елизаветы Петровны, но и сама стремилась сделать несколько важных шагов вперед. Именно при Екатерине впервые были предприняты попытки практического решения таких принципиальных вопросов, как создание в России целой сети университетов, установление прямых связей между высшей, средней и низшей школой. Редкое царствование оказалось столь богатым на проекты, предлагавшие различные преобразования университетов. Ни одно его десятилетие не обходилось без рассмотрения университетского вопроса в кабинете Екатерины: выше уже упоминались проекты и записки 1760-х гг., посвященные организации Московского университета; в 1770-х гг. Екатерина изучала «Планы университета», представленные ей просветителями Д. Дидро и Ф. М. Гриммом, а также проект учреждения в Москве богословского факультета; наконец, в 1780-х гг. с началом работы Комиссии народных училищ в ней рассматривались проект университетского Устава, написанный И. И. Шуваловым, «австрийский план университетов» и замечания к нему, представленные членами комиссии, что в итоге вылилось в подготовку О. П. Козодавлевым «Плана учреждению в России университетов» 1787 г.

Все эти документы демонстрировали различные стороны усвоения в России университетской идеи, взаимодействия российской государственной и общественной мысли с представлениями об университетском образовании, идущими из Западной Европы, прежде всего из Германии. Тем парадоксальнее, однако, что в течение всего царствования Екатерины это обсуждение не вылилось ни в одно реальное мероприятие, продвинувшее бы российское университетское образование вперед. В силу ряда причин университетские проекты Екатерины II так и не получили логического завершения, и их можно отнести к числу неудавшихся попыток реформ этого царствования. Тем не менее весь идейный багаж, все «рецепты» решения университетского вопроса оказались востребованными в начале XIX в., сразу же после восшествия на престол Александра I и значительно повлияли на успешное проведение его университетских реформ.

Чтобы понять причины непоследовательности и незавершенности университетской политики Екатерины II, следует отметить, с одной стороны, что изначально императрица с явной симпатией относилась к лучшим университетам своего времени, что хорошо показывает первое десятилетие ее царствования, когда в одном только 1766 г. по личной инициативе Екатерины на учебу в Лейденский, Гёттингенский и Лейпцигский университеты отправились свыше двух десятков русских юношей. Императрица надеялась, что немецкие университеты помогут воспитать для России новых просвещенных чиновников и образованных священников.[732] В эти годы она демонстрировала свое расположение к университетским ученым (что выразилось, в частности, в упоминавшемся обращении Екатерины к профессорам Московского университета за проектом Устава), питая, тем самым, их надежды на введение в России полной университетской автономии.

Однако, с другой стороны, именно в царствование Екатерины II в России начала достаточно громко звучать и просветительская критика устройства университетов как пережитков средневековья, не способных решать задачи развития науки и образования. Это означало, что освященные веками традиции университетских корпораций лишались своей безусловной привлекательности для тех, от кого зависело, вводить их или нет в нашей стране. По сути, хотя Россия только вступала на путь университетского строительства, перед ней вставали те же проблемы «модернизации» университетов, которые решались во второй половине XVIII в. в других просвещенных монархиях (прежде всего в германских государствах). Поэтому среди проектов по организации российских университетов в 1770-е гг. оформилась и новая тенденция, которая во многом продолжала намеченную еще И. И. Шуваловым линию на постановку университетов под тесный государственный контроль, освобождая их при этом от черт корпораций.

Такие идеи, безусловно, воздействовали и на саму Екатерину II. Одно из первых высказываний, свидетельствующих об изменившемся отношении императрицы к университетам, мы находим в ее переписке с Вольтером. «Дурное мнение, которое вы составили себе о большей части университетов, – писала Екатерина 3 июля 1769 г., – утверждает меня в моих мыслях о них. Все эти учреждения были основаны во времена мало философские. Рутина служит там правилом. Был бы труд достойный гения и философского ума составить преобразование, по которому можно было бы устроить школы, имеющие учреждаться в будущем. Я бы первая последовала доброму примеру».[733]

Важно, что и роль немецких университетов как главных образцов для аналогичного строительства в России начинает ставиться императрицей под сомнение. В немецких университетах она видит «чрезмерную вольность, распущенность», отсутствие должного воспитания (как это видно из цитированного выше письма А. В. Олсуфьева московским профессорам). Резкой критике подвергался и их научный уровень. Д. Дидро писал Екатерине: «Не думаю, чтобы германские университеты были устроены значительно лучше наших. Варварский метод Вольфа там уже изрядно приелся. Лейденская школа, когда-то столь прославленная своими профессорами Витриариусом, Боэргаве, теперь сошла на нет. Виднейший представитель этого университета, анатом Альбинус, недавно умер, а знаменитый Кампер не сумел его заменить».[734] Таким образом, Дидро подкреплял появившийся еще в XVII в. тезис об уходе науки из университетов, и поэтому, по его мнению, «университет должен ограничиваться систематическим преподаванием элементарных знаний».

Характерно, что даже в проекте Устава, представленном в 1767 г., московские профессора, говоря об общем благе, которому университеты должны соответствовать, упоминали и о злоупотреблениях в них, хотя в том «виноваты не сами университеты, но их учреждение и чины», а в хорошем университете должны быть обучаемы «науки, которые государству действительно полезны», и учащиеся «должны через оные науки в состоянии быть, чтоб споспешествовать своему счастию»[735]. Однако, словно в ответ на эту фразу, сам основатель Московского университета И. И. Шувалов с горечью писал, что в России «и без наук разные пути к своему счастью находят».[736]

Итак, к началу 1770-х гг. противостояние «государственного» и «корпоративного» начал в университетском вопросе четко обозначилось, и императрица должна была сделать свой выбор. После перерыва в реформах, вызванного русско-турецкой войной и пугачевским восстанием, Екатерина II вновь обратилась к проблемам развития высшего образования в России в 1775 г., когда в письме от 27 февраля попросила двух хорошо известных ей просветителей, Д. Дидро и Ф. М. Гримма, составить «план обучения юношества от азбуки до университета».[737] В январе 1776 г. она писала Гримму, что получила «толстую книгу Дени Дидро» и прочтет ее, «когда дело об университетах будет поставлено в очередь».[738]

Присланный Дидро обширный «План университета или школы публичного преподавания всех наук для Российского правительства» явился квинтэссенцией просветительской критики средневековой модели университета (уже цитированной во втором параграфе главы) и, следовательно, должен рассматриваться как полная противоположность концепциям университетской автономии в проектах 1760-х гг.[739] Обращает на себя внимание уже исходная трактовка Дидро университета как «школы, где преподавание ведут оплачиваемые государством лица, которые сообщают ученикам элементарные знания по всем наукам»[740] – т. о., ни о какой ученой корпорации и научной деятельности в университете здесь речи не идет. Хотя Дидро и сохранил в «Плане» четыре традиционных факультета, но они трактовались им скорее как отдельные специальные школы, нежели как составляющие единое целое. Из всех факультетов наиболее длительный курс обучения им отнесен к медицинскому факультету – семь лет, наименьший – к богословскому, о роли которого Дидро отзывается так: «Или вовсе не нужно священников, или пусть они будут хорошими, т. е. людьми образованными, мирными и полезными».[741] При этом основой преподавания служит следование учебным планам, т. е. последовательное, из года в года изучение обязательных предметов. Выбор студентами лекций не предусмотрен вовсе. Учебный план должен пересматриваться каждые пять лет «для усовершенствования»; этим, как и прочим управлением в университете, занимается его «главный инспектор нравов и учебной части» – «опытный, мудрый государственный человек». На факультетах ему подчинены должности принципалов, префектов, репетиторов, все в рамках единой системы под государственным контролем, полностью лишенной начал самоуправления.[742] Легко увидеть в тексте Дидро черты будущей системы французского высшего образования XIX в., утвердившейся после Французской революции и имевшей в основе те же идеи просветителей; некоторые детали «Плана», как-то фиксированный учебный план и отсутствие всяких свобод у учащих и учащихся, напоминали и австрийскую университетскую систему после реформ Марии Терезии.

Одновременно с «Планом» Дидро Екатерина II получила записку Ф. М. Гримма «Опыт об образовании в России»,[743] которая несколько смягчала резкость идей Дидро и возвращала императрицу к проблеме поиска положительных образцов, которые Гримм видел в немецких протестантских университетах, уже находящихся под «благодетельной опекой правительства». Барон Фридрих Мельхиор Гримм (1723–1807), уроженец Регенсбурга, некогда ученик лейпцигского профессора И. К. Готшеда и саксонский посланник при германском сейме, сохранил определенные связи с немецкой университетской средой, хотя с 1748 г. жил в Париже. С 1764 г. он находился в постоянной переписке с Екатериной II, а как раз в 1776 г., т. е. в период, когда «дело об университетах было поставлено в очередь», Гримм гостил в Петербурге, проводя много времени в беседах с императрицей.[744]

В записке Гримма утверждалось, что «после возрождения литературы в Италии подлинная культура и лучшие школы возникли в протестантских странах, преимущественно перед странами католическими, и что школы эти к настоящему времени достигли весьма заметных успехов».[745] Однако успехи Гримм признавал далеко не за всеми университетами и рекомендовал императрице обращаться за советами к профессорам Лейпцигского, Гёттингенского, Лейденского, Оксфордского, Эдинбургского и Глазговского университетов. Особенно близок был Гримму Лейпцигский университет (где он не раз бывал и навещал русских студентов, посланных туда Екатериной). О средневековых привилегиях этого и других немецких университетов Гримм отзывался нейтрально, полагая, что они «свидетельствуют о большом значении, придаваемом университетам правительствами протестантских стран; здесь университеты много способствовали процветанию страны». Среди университетских злоупотреблений Гримм называет чрезмерное внимание, уделяемое профессорами приватным занятиям в ущерб публичным лекциям, но и здесь, отмечает автор, известный профессор способен собирать до 200 человек, что и ему приносит хороший доход, и позволяет установить плату, не обременительную для студентов. Т. е., по мысли Гримма, даже то, что идет в ущерб учреждению, в конечном итоге служит общей пользе, поскольку доход «зависит от знаний и способностей профессора, и у тех профессоров, у которых нет таланта, нет и слушателей». Столь же терпимо относился Гримм и к академическим степеням и почетным званиям в университете, вполне позитивно оценивая тот факт, что в некоторых странах эти степени необходимы для занятия определенных должностей.[746]

Вряд ли Екатерина II во всем согласилась с мыслями Гримма. Хотя в нашем распоряжении нет прямых источников о ее отношении к представленным запискам, но ее политика показала, что суть «модернизированного» немецкого протестантского университета – как путем каждодневного кропотливого труда государственных сановников добиться от профессоров высокого уровня преподавания и научной деятельности при внешнем сохранении университетских привилегий и корпоративной атрибутики – так и не была усвоена в России.

Гораздо более понятными для императрицы показались университетские реформы, проведенные в Австрии в рамках политики просвещенного абсолютизма Марии Терезии и Иосифа II. Екатерина II восприняла австрийский опыт как нечто, что можно непосредственно и быстро применить в России. Именно с этим связан очередной ее всплеск интереса к университетским проектам в 1780-е гг., параллельный ходу реформ Иосифа II. С 1782 г в России действовала особая Комиссия об учреждении народных училищ под председательством бывшего фаворита Екатерины, графа П. В. Завадовского, причем в состав Комиссии Иосифом II специально был прислан своего рода «эксперт» по австрийским образовательным реформам, серб по происхождению Ф. И. Янкович де Мириево. В центре деятельности Комиссии первоначально находилось создание в России системы средних школ – «народных училищ». Но указом от 29 января 1786 г. сюда было передано и решение «университетского вопроса» – разработка нового законопроекта для открытия университета в таких городах, как Псков, Чернигов и Пенза. В этом же указе определялись и общие рамки будущей реформы, сходные с австрийской, а именно подчеркивалось, что российские университеты являются частью государства, и их управление, «подчиненность, права и преимущества соглашены с учреждениями Государственными».[747]

Первым документом, который Комиссия обсуждала на заседании 10 февраля 1786 г., был проект Устава Московского университета, подготовленный в 1783 г. И. И. Шуваловым, который после возвращения из-за границы вновь обратился к университетским делам.[748] На содержание Устава, несомненно, повлияла поданная Шувалову в 1778 г. записка куратора И. И. Мелиссино с изложением предложений профессоров (см. выше), и, тем самым, прослеживается преемственность этого проекта с результатами работы над университетским Регламентом в 1760-е гг.

Сохранился не только сам текст Устава, подписанный Шуваловым, но и его разъяснения по ряду пунктов, вызванные поправками со стороны Комиссии. Из них видно, что тот компромисс между чертами немецкого университета и государственной высшей школы, который был достигнут в «Проекте об учреждении Московского университета» 1755 г., в целом, сохранялся и в более позднем шуваловском проекте, но уже не устраивал правительство на новом этапе реформ с установкой на гораздо более тесный контроль государства и борьбу с «пережитками средневековья».

Так, Шувалов во второй статье Устава сохранил собственную юрисдикцию университета, Комиссия же на это резко возражала, полагая «в важных преступлениях и других делах, до формального и вексельного процесса относящихся, брать под стражу, судить и разбирать в тех местах, где по общим законам надлежит, и давать Университету знать».[749] В отзыве на 9-ю статью Устава Комиссия предлагала также отменить и привилегии университета по освобождению домов его членов от постоя и «полицейских должностей», а если вспомнить, что право университетского суда и свобода от городских повинностей были единственными привилегиями Московского университета, дарованными ему Елизаветой Петровной в 1755 г., то речь шла, таким образом, о полной отмене университетских привилегий, к чему и вела Комиссия.

Ее члены также возражали против «академических чинов», а точнее их соответствия чинам гражданской службы (о необходимости чего писал еще М. В. Ломоносов). Позицию Комиссии в этом вопросе можно проиллюстрировать цитатой из записки, составленной в 1786 г. еще одним австрийским экспертом на российской службе Ф. И. Крейдеманом: «Иностранные университеты уже несколько столетий торгуют учеными названиями, производя бакалавров, магистров, лиценциатов и докторов с разными торжествами и подают чрез то молодым людям повод к немалым расходам»; в рассуждении же Российской империи «не предвидится в таковых академических наименованиях ни малейшей надобности, ниже пользы».[750]

Оставленные Комиссией без поправок пункты шуваловского Устава касались структуры управления, в которой по-прежнему высшая власть принадлежала кураторам, а текущие университетские дела возглавлял директор[751] (такую систему управления поддержал в упомянутой выше записке и Ф. И. Крейдеман, и, как мы видели, она была созвучна австрийской практике директоров факультетов). Именно кураторы осуществляли зачисление и увольнение профессоров. Директор, как и в проекте 1755 г., сохранял свою роль непосредственного начальника над профессорами, председательствовал в их собраниях, утверждал учебный план, одобрял речи профессоров для публичных актов, набирал учителей в гимназию, руководил выпуском учащихся. Объем университетского преподавания в проекте Шувалова несколько расширялся: на философском факультете вводилось 6 кафедр, в том числе преподавание «экономии частной и государственной», сюда же переносилось и преподавание естественной истории (включавшей в себя начала зоологии, ботаники и минералогии), которое ранее относилось к медицинскому факультету. Зато на юридическом факультете оставалось только две кафедры: публичного права (российского и всеобщего) и частного права иностранных государств, а на медицинском – три кафедры медицинского профиля. Все лекции профессора должны читать на русском языке, «дабы чрез то и науки в России доведены были до цветущего состояния и могли бы называться собственно российскими».[752]

Шуваловым сохранялись введенные еще в проекте 1755 г. сословные ограничения на доступ в университет крепостных крестьян. Срок учебы был четко установлен (на философском факультете – 3 года, на высших факультетах – 4 года), и студентам запрещалось выходить досрочно, «ища производства в первый чин». Зато из выпускников Шувалов предлагал четырех лучших ежегодно посылать за границу с содержанием 400 руб. в год, а кроме того оставлять при университете по 10 человек с содержанием в 120 руб. для их подготовки к получению «академических градусов».[753] Обращает внимание, что Шувалов не просил увеличить сумму на содержание университета, исходя из уже несколько десятилетий существовавшего финансирования в 35 тыс. рублей в год. Однако стремление увязать окончание учебы в университете с получением чина, которое наблюдалось еще в проектах 1760-х гг., показывает признание Шуваловым именно российской особенности университета – необходимости «ободрения» для студентов, «ибо труднее их достать в Университет, нежели Профессоров». «Противно совсем состояние других Европейских университетов, – писал Шувалов, – где великое число учащихся за свои деньги Училища наполняют, а здесь и на казенное содержание с трудом сыскать можно».[754]

Итак, Устав Шувалова еще во многом относился к предшествующей эпохе: по сути не слишком много меняя в сравнении с «Проектом об учреждении Московского университета» 1755 г., он учитывал некоторые предложения, содержавшиеся в проектах 1760-х гг. Поэтому негативный отзыв на него Комиссии и отказ от дальнейшего рассмотрения симптоматичен: он означал, что отныне вопрос о Московском университете перестал лежать в центре университетских преобразований, уступив место более широкому подходу, направленному на создание целого семейства российских университетов по новому плану, так сказать, с чистого листа и по иным, нежели ранее, образцам.

Докладывая императрице о своей работе в этом направлении, намеченном указом от 29 января 1786 г., Комиссия сообщала, что, «сочиняя план университета, обращала все свое внимание на исследование университетского учения в землях его величества императора римского и других государств».[755] Речь, прежде всего, шла о поступившем в Комиссию в 1786 г. так называемом «Венском учебном плане» (Wiener Studienplan), составленном профессором камеральных наук Венского университета и одним из активных участников австрийских образовательных реформ И. Зонненфельсом. Именно этот план, как впервые доказал С. В. Рождественский, лег в основу одобренного Комиссией 27 февраля 1787 г. и поднесенного ею императрице 13 марта того же года «Плана учреждению в России университетов».[756]

Основную работу по подготовке этого документа выполнил прикомандированный к Комиссии директор петербургских народных училищ Осип Петрович Козодавлев (1754–1819).[757] Воспитанник Пажеского корпуса, отправленный по распоряжению Екатерины II для обучения в Лейпцигский университет, Козодавлев как нельзя лучше подходил на роль просвещенного чиновника, выстраивающего новую систему высшего образования по определенным идейным контурам «философского века». В Плане 1787 г. воплотилась идеальная система университета эпохи Просвещения – «модернизированного» университета, причем в его российском понимании, не связанного, как в Германии, грузом традиционных пережитков и служащего решению задач развития российской науки и государственности. «Заимствование начал австрийской университетской реформы в нашем Плане 1787 г., – писал С. В. Рождественский, – могло, очевидно, дать только более яркую формулировку принципа, на котором давно зиждилось у нас университетское образование».[758]

План 1787 г. одновременно далек и от облика немецких ученых корпораций, в этом смысле совершенно не ставя целью провести принцип университетской автономии, но и не сходствует с проектами французских просветителей в духе Дидро, потому что создает не просто государственную школу, а центр развития российской науки. Правда, некоторые устаревшие идеи, отстающие от уровня развития науки конца XVIII в. (как то сохранение за философским факультетом лишь значения приготовительного), перенесены сюда из «венского плана», но по своим оригинальным рассуждениям, касающимся России, проект Козодавлева явно опережал время и даже предвосхитил некоторые идеи, вошедшие в будущем в облик «классического» университета.

План открывается критикой традиционного устройства европейских университетов, которая представляет собой оригинальный текст Козодавлева и еще раз доказывает, насколько она была распространена в общественном сознании России конца XVIII в. Автор утверждает, что некогда в Европе основными побуждениями к занятиям наукой были «такие законы, чрез которые ученые люди и университеты приобретали выгоды и преимущества, сделавшиеся в наши времена не только бесполезными, но и правительству предосудительными», и что университет, имея «суд над членами своими и студентами независимо от гражданского правительства», сделался «яко другое в государстве правление»[759].

Рассматривая возможные «побуждения к наукам» в России, Козодавлев находит здесь совершенно иные меры: сделать учебу в университете обязательным условием для гражданской службы, а для этого запретить через восемь лет определение в обер-офицерские чины для не имеющих университетского аттестата[760] (горячим сторонником этой идеи был граф П. В. Завадовский, и она позднее была закреплена Предварительными правилами народного просвещения 1803 г., а затем воплотилась в знаменитый указ об экзаменах на чин, подготовленный M. М. Сперанским в 1809 г.).

Науки в России должны стать природными и излагаться «на языке народном», полагал Козодавлев, следуя за требовавшими этого в Московском университете учениками Ломоносова и выражая туже научную программу, что и просветители в немецких университетах. «Число ученых в государстве людей как бы велико ни было, но если они преподавать науки будут не тем языком, которым говорит народ, то просвещение пребудет только между весьма малою частию граждан, а народ останется в невежестве». Поэтому на приглашение иностранных профессоров Козодавлев смотрел как на необходимую, но временную меру, указывая прежде всего на пользу приглашения немецких ученых, «как по многим причинам язык немецкий для России удобнее и полезнее прочих». Будущие же русские профессора выйдут из казеннокоштных студентов, которых начнут обучать иностранные ученые. Замечательно, что, рассуждая дальше, Козодавлев и на группу казеннокоштных студентов в университете смотрел как на временное явление, поскольку «когда университеты иметь будут российских профессоров, тогда, как само собою разумеется, ни в иностранных учителях, ни в казенных студентах университеты ни малейшей не будут иметь нужды».[761] В условия приглашения иностранных профессоров Козодавлев заранее включал требования, которые они в те годы выдвигали при заключении контракта, а именно пенсии вдовам, обращение половины жалования в пожизненную пенсию по истечении 20 лет службы. Им разрешалось читать платные лекции (за умеренный взнос от 3 до 6 рублей со студента в год за один курс). Все это создало бы после утверждения «Плана» благоприятный климат для приглашения немецких ученых в Россию.

Еще одна важная черта российского университета, выдвинутая в проекте, – его всесословность. «Комиссия, не отъемля у несвободных права, принадлежащего человечеству – приобретать просвещение, полагает, чтоб и они к университетскому учению были, так как и прочие, допускаемы… Звание студенческое не есть достоинство или чин, но только способ к приобретению оных; ибо каждый учащийся есть студент, хотя бы он и не был записан в студенты, следовательно, сие звание может принять на себя и человек несвободный без всякого наукам предосуждения». Как на благодетельный пример того, что «люди самого низкого состояния прибрели себе науками бессмертную славу», указывает Козодавлев на Ломоносова. Он также подчеркивает, что бедные студенты освобождаются от внесения платы за лекции и могут записываться на казенное содержание.[762]

Сформулировав эти общие принципы, касающиеся именно российского характера университета, Козодавлев далее переходит к изложению учебного плана. В этой части он почти буквально следует записке Зонненфельса. Как уже было проанализировано, в основе австрийской системы обучения в университете лежала связь предметов между собой и вытекающее отсюда установление обязательного порядка слушания лекций по «строгому расписанию учебных предметов и часов». Впрочем, Зонненфельс, а вслед за ним и Козодавлев, допускал возможность выбора студентом различных преподавателей в рамках одной и той же науки, «лишь бы порядок учения не был нарушаем».[763]

В отличие от австрийского образца, Планом 1787 г. была отвергнута возможность существования в российских университетах богословского факультета, что подвело черту под попытками его открытия в 1760—70-е гг. Тогда богословский факультет фигурировал в проекте Устава Московского университета 1767 г., а также в распоряжениях Екатерины II от 1765 и 1773 г. в связи с подготовкой студентов-богословов в европейских университетах. Предложение создать в Московском университете богословский факультет в 1773 г. было поддержано несколькими членами Святейшего Синода, но в итоге не реализовано, а вылилось в реформу преподавания в Московской славяно-греко-латинской академии, которая с конца 1770-х гг. по учебным программам значительно сблизилась с университетом.[764] Окончательный же отказ от включения этого факультета в структуру российских университетов содержался в указе Екатерины II от 29 января 1786 г. со ссылкой на уже созданную предшествующими российскими правителями традицию («по правилам от предков Наших принятым и от Нас свято наблюдаемым, учение Богословия присвоено Училищам Духовным»[765]).

Поэтому Козодавлев изложил в соответствии с «венским планом» учебный распорядок трех факультетов – философского как подготовительного, юридического и медицинского как «наук звания» (Berufswissenschaften). Акцент в австрийской системе делался на профессиональной подготовке врачей и юристов, и неудивительно, что первая продолжалась дольше всего, до четырех или даже пяти лет, «по способностям». Состав профессуры был скопирован из Венского университета – 10 профессоров на философском, 9 – на медицинском и 5 – на юридическом. Интересны требования к преподавателям, отмеченные Зонненфельсом и повторенные Козодавлевым: «основательные знания, ясность и приятство в преподавании, добронравие и приятное обхождение» – по таким своим качествам профессор XVIII века уже сильно удалялся от образа средневекового педанта.[766]

Очень важную функцию в Плане 1787 г. приобретала подготовка лучших выпускников университета к получению ученых степеней. Степень магистра на философском факультете и докторов на юридическом и медицинском факультетах присваивалась после строгих испытаний, теоретических и практических (особенно важных для медиков), а затем, «чтобы не дать отстать от наук магистрам и докторам», им предоставлялось такое же, как и у профессоров, право чтения платных лекций, «какой кто науки заблагорассудит».[767] Тем самым, по сути, уже в 1787 г. в России впервые была высказана идея гонорарной приват-доцентуры – почти на 100 лет раньше, чем она стала неотъемлемой чертой российских университетов после утверждения Устава 1884 г., причем Козодавлев перечислял ее преимущества в тех же словах, что затем употреблялись в XIX в. – молодые магистры и доктора всегда будут создавать резерв кандидатов на профессорские места, смогут получать для себя «нарочитый доход» и побуждение «выгодами и рвением пред прочими отличиться». Именно изобилие преподавателей и позволило бы даже в рамках строгого учебного плана сохранять за студентом право выбора лекций. Наконец, в проекте закреплено и обратное следствие: наличие ученой степени становилось обязательным условием для чтения лекций – это требование также было высказано в Плане 1787 г., почти на полвека раньше, чем его закрепили российские университетские Уставы. Профессорам и обладателям ученых степеней в университете присваивались гражданские чины: профессору – 7 класса, доктору – 8 класса, а магистру – 9 класса; ректору университета во время пребывания в должности – 6 класса.[768]

Система управления университетом также разработана Козодавлевым с опорой на австрийские образцы. В ней, как уже отмечалось, происходил сознательный отказ от основных устоев университетской автономии. В частности, поэтому автор Плана сразу декларировал свое резко отрицательное отношение к праву университета на владение любым имуществом и ведение собственного хозяйства: «Опытом уже известно, что обширное хозяйство заведений, имеющих предметом своим науки, отвлекает их от своей цели и тем самым бывает им помехою к достижению оной».[769] Хозяйственные возможности университета сужены в Плане только до права распоряжаться тем финансированием, которое поступает от государства и о расходах которого надо ежегодно представлять отчет Главному Правлению училищ – органу, призванному руководить всем народным просвещением, и в том числе университетами. Любые важные распоряжения университетских властей ограничены необходимостью их утверждения в Главном Правлении училищ: например, без его ведома нельзя допускать никаких изменений в учебном плане, производить в ученые степени, делать чрезвычайные траты, выходящие за штат университета и т. д.

В университете не полагалось никакого органа, объединяющего его профессоров (университетской Конференции или Совета) – он не требовался прежде всего потому, что не был предусмотрен университетский суд, а «что касается до уголовных, гражданских и полицейских дел между профессорами, студентами и университетскими служителями, то судятся они, где по законам надлежит, как и прочие градские жители».[770]

Текущим управлением в университете занималось Правление (в «венском плане» – Universit?tsconsistorium), состоявшее как из выборных должностей: ректора и «надзирателей» (деканов) факультетов, ежегодно избираемых из профессоров, – так и из назначаемых куратором университета двух университетских секретарей, не сменяемых и обеспечивающих преемственность дел. Правление состояло «под непосредственным ведомством» Комиссии об учреждении народных училищ. Обязанность же куратора исполнял генерал-губернатор той губернии, в которой находился университет, и в его задачи входило осуществлять связи университета с местными властями, а также «сообщать главному училищ правительству обо всем, что до университета касается, и давать университетскому правлению предложения».[771]

Функции Правления в плане обозначались достаточно узко, показывая, что основная тяжесть принятия решений, в том числе по учебным делам, принадлежала не ему, а Главному Правлению училищ. Университетское Правление должно лишь заниматься «управлением профессорами и студентами», «распоряжением университетской казной» и «надзиранием над учением». Задачи ректора также больше относились к контролю за исполнением профессорами своих обязанностей, хотя, как указывалось в Плане, ректор «есть не столько надзиратель, сколько свидетель их трудов, на коего они всегда имеют право ссылаться, а сей напротив того имеет обязанности их заступать».[772]

Интересно, как в Плане прописывалась система зачисления на профессорские должности. В автономной корпорации оно целиком принадлежало бы университетской Конференции, в Московском же университете XVIII в., напротив, осуществлялось по решению куратора. План 1787 г. предлагал здесь иные механизмы: во-первых, пригласить в университет ученого «по общепризнанной славе его имени» могло Главное Правление училищ; во-вторых, на вакантное место по представлению университетского Правления мог быть зачислен один из докторов, который «приобрел достаточные доказательства о знаниях своих и преподавании оных, быв употребляем в чрезвычайных лекциях»; наконец, в-третьих, возможно было и «объявление конкурса», когда желающие «заступить убылое профессорское место» являлись к декану для испытания, происходившего в присутствии университетского Правления и всех профессоров факультета. По итогам этого испытания (письменного и «словесного») Правление и профессора проводили голосование, результаты которого утверждались затем в Главном Правлении училищ, причем «самые только важные и на личных недостатках основанные причины побудить могут к отмене голосов»[773].

Университетский План 1787 г. остался лучшим из проектов российского университета, разработанных в XVIII в. Как было показано, он не являлся полной копией какого-либо из вариантов немецкого университета – от австрийского реформированного университета его отличало приспособление к российским условиям (учет существующих реалий государства, и в частности системы чинов, забота о развитии отечественной науки и др.), от средневекового университета – значительное сокращение прав и привилегий корпорации, но все-таки при частичном сохранении выборного начала в управлении и начатков свободы преподавания в виде приват-доцентуры, от «модернизированного» университета в Гёттингене – полная регламентация учебного процесса.

План 1787 г. можно оценить как российский вариант «модернизированного» университета. Вслед за его утверждением императрицей должно было последовать открытие одного из новых российских университетов, а затем дарование ему полного университетского Устава, издание которого для более детальной реализации принципов Плана предусматривал О. П. Козодавлев[774]. К сожалению, этого не произошло – основанию новых университетов помешало начало второй русско-турецкой войны и в связи с этим нехватка средств в российской казне, а затем и охлаждение Екатерины к просветительской политике в конце царствования вследствие событий Французской революции. Тем не менее опыт Комиссии не пропал даром и был учтен уже на новом этапе университетских реформ в начале XIX в.

Итак, итоги XVIII века, в целом, для истории университетского образования в Европе носили двойственный характер. С одной стороны, в это время продолжалось падение авторитета университетов в глазах власти (в особенности просвещенных монархов), писателей и публицистов, развернувших широкую критику, обличавшую неспособность университетов должным образом воспитывать молодое поколение. В результате и само общество отворачивалось от университетов, переставая посылать туда своих детей: в границах Священной Римской империи в течение XVIII в. суммарная посещаемость университетов сократилась почти в два (!) раза[775]. В противовес университетам эпоха Просвещения выдвинула принцип утилитаризма, т. е. создания высших специальных школ, где учили непосредственным знаниям и навыкам будущей профессии. К тому же достаточно широкое распространение получил сословный принцип в образовании: элитарные училища для дворян, городские гимназии для бюргеров оттягивали на себя массу потенциальных университетских студентов.

Но, с другой стороны, именно в данную эпоху впервые обозначились новые явления, которые в дальнейшем смогли проложить университетам дорогу в будущее. Это было связано с модернизацией, т. е. реформами внутренней жизни университетов (системы управления, финансирования, ученых степеней, должностей и т. д.), проводимыми государством ради повышения их общественного значения и эффективности учебного процесса. Образцами такой модернизации послужили новые университеты в Галле и, в особенности, в Гёттингене, который во второй половине XVIII в. представлял собой уникальное явление международного масштаба.[776] Демонстрируя чрезвычайные успехи в науках – классической филологии, истории и статистике европейских стран, естественной истории, медицине, государственном праве и т. д. – Гёттингенский университет одновременно выступал притягивающим центром для студентов и молодых ученых со всей Европы. В то время как в остальных немецких университетах посещаемость падала, здесь она удвоилась за третью четверть XVIII в. В Гёттингене была воспитана новая академическая культура, представившая идеалом жизни «благородного человека» (с которым себя соотносили и профессора, и студенты) занятия чистой наукой. Этот научный идеал здесь впервые оказался совмещенным с традиционной корпоративной организацией университета, которая в Гёттингене в своих наружных чертах осталась прежней. Именно такое воплощенное доказательство возможности связи науки и университета смогло оправдать этот институт в глазах современников, прежде всего в Германии, позволив в последующих дискуссиях о судьбе университета выступать за сохранение «университетских ценностей».

В истории университетов России XVIII век также сыграл неоднозначную роль. В первой половине века влияние утилитаризма на образовательную политику российского государства было преобладающим. Именно поэтому первые корпорации университетского типа в России – Киевская и Московская академии – не смогли в дальнейшем сохранить свой статус и постепенно превратились из общих в специальные школы для подготовки духовенства, чему во многом способствовало принятие Духовного регламента, отделившего церковную школу от светской. По той же причине из-за влияния утилитаризма не получил настоящего развития т. н. «Академический университет»: при его создании в нем отсутствовали ключевые черты европейских университетских прообразов, и в дальнейшем он так и не смог превратиться в самостоятельное учебное заведение, оставаясь лишь «учебной частью» Академии наук (да и то функционировавшей весьма нерегулярно), а его значение свелось лишь к подготовке смены для академиков в более чем скромных масштабах, не оказывая влияния на русское общество. Именно поэтому многие иностранные ученые, пополнявшие состав Академии из среды немецких университетов, так же как и учившийся там М. В. Ломоносов, настаивали в середине XVIII в. на открытии в России полноправного в европейском смысле университета с дарованием ему традиционных привилегий.

Эти идеи так и не смогли реализоваться в Петербурге, но все-таки нашли свое воплощение при основании университета в Москве в 1755 г. Таким образом, Московский университет является старейшим из непрерывно существующих до настоящего дня высших учебных заведений России, имевших полноценный в европейском смысле статус ученой корпорации. Утвержденный императрицей Елизаветой Петровной «Проект» впервые в России содержал принципы как традиционной, так и модернизированной организации университета – последняя внесена туда И. И. Шуваловым, трактовавшим его как высшее училище под непосредственным контролем и на обеспечении государства. Тем не менее в первые годы организация Московского университета еще не рассматривалась как законченная и предполагала доработку, для чего требовалось принятие университетского Регламента, проекты которого разрабатывались в 1760-е гг. Но их во многом вдохновляли еще старые образцы немецких университетских корпораций, что объяснило в конечном итоге негативное отношение к ним Екатерины II, которую в течение ее царствования все больше и больше привлекали реформы европейских университетов в духе их модернизации. Свое влияние на Екатерину оказывали и идеи французских просветителей, в частности Д. Дидро, основанные на полном отрицании корпоративной природы университета и трактовавшие университет как государственную школу, где преподаются «элементарные знания». С середины 1770-х гг. вопрос о «достройке» Московского университета утратил непосредственную актуальность в глазах императрицы – он был переформулирован в гораздо более широком виде как подготовка к созданию государством целой системы российских университетов. В этой связи в 1780-е гг. большое значение для России приобрел опыт образовательных реформ в монархии Габсбургов при Марии-Терезии и Иосифе II, где модернизации в гёттингенском духе, направленной на поощрение разумной свободы и научной деятельности университетов, противостояли элементы государственно-бюрократического регулирования высшей школы в соответствии с идеями французских просветителей.

В результате российскому правительству, рассматривая в последней трети XVIII в. различные университетские образцы, приходилось делать выбор: принимать или отказываться от университетской автономии и привилегий, сохранять ли представление об университете как едином целом или лишь о механическом соединении в нем различных специальных школ, утверждать ли единые и обязательные к исполнению учебные планы или вводить свободы преподавания и обучения. Университетский План 1787 г., наиболее последовательный и продуманный среди всех проектов екатерининского времени, во многом оказался компромиссом. Он представил российский вариант «модернизированного» университета, полностью свободный от средневековых пережитков и учитывавший государственные реалии России, отвечавший требованиям развития отечественной науки, но одновременно осуществлявший подготовку студентов к будущим «полезным» занятиям по службе и плотный контроль государства над деятельностью профессоров (в частности, с помощью обязательных учебных планов). Ряд обстоятельств в конце 1780 – начале 1790-х гг. помешал воплощению Плана в жизнь, но сами его идеи оставались актуальными и существенным образом повлияли на последующее складывание системы российских университетов, которое произошло уже в царствование Александра I.

Прилежный студент

Дерущийся студент

«Движимое имущество студента» (немецкая карикатура XVIII в.)

Христиан Томазиус (1655—1728)

Август Герман Франке (1663—1727)

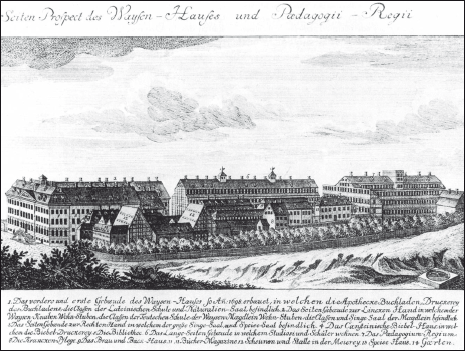

Здания учреждений Франке в середине XVIII в.

Христиан Вольф (1679—1754)

Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646—1716)

Лаврентий Лаврентьевич Блюментрост (1692—1755)

Императрица Елизавета Петровна (1709—1761)

Иван Иванович Шувалов (1727—1797)

Указ об основании Московского университета, 1755 г.

Михаил Васильевич Ломоносов (1711—1765)

Медаль в память основания Московского университета

Михаил Матвеевич Херасков (1733—1807)

Здание Главной аптеки на Красной площади – первое помещение Московского университета

Иван Иванович Мелиссино (1718—1795)

Иоганн Кристоф Готшед (1700—1766)

Христиан Готлоб Гейне (1729—1812)

Герард Фридрих Миллер (1705—1783)

Барон Герлах Адольф фон Мюнхгаузен (1688—1770)

Анатомический театр Венского университета

Интерьер университетской библиотеки в Вене (утрачен в период Второй Мировой войны)

Интерьер университетской библиотеки в Вене (утрачен в период Второй Мировой войны)

Мария Терезия Австрийская (1717—1780)

Ректор Венского университета на аудиенции у Марии Терезии

Иосиф II, император Священной Римской империи (1741—1790)

Барон Готфрид ван Свитен (1733—1803)

Императрица Екатерина II (1729—1796)

Йозеф фон Зонненфельс (1732/33—1817)

Император Александр I (1777—1825)

Осип Петрович Козодавлев (1753—1819)

Немецкие университеты на рубеже XVIII—XIX в.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Западничество плюс абстракционизм. Проекты переделки России

Западничество плюс абстракционизм. Проекты переделки России Если даже поверить словам заговорщиков о том, что они являются «истинными сынами отечества», то это «отечество» явно находилась для них не в настоящем и не в прошлом, а в гипотетической новой России. И уж не

«Молодые друзья» и проекты реформ

«Молодые друзья» и проекты реформ С первых же дней царствования Александр I испытывал страх и неуверенность. Он с детских лет научился скрывать свои чувства, улыбался и кланялся всем, но на душе его было смятение и ужас. Результат переворота – убийство отца – ошеломил

Проекты реформ

Проекты реформ Когда разобрали проекты губернских комитетов, то нашли, что они по характеру своему представляли три различных решения дела. Одни проекты были против всякого освобождения, предлагая только меры улучшения положения крестьян; во главе их стоял проект

Очерк двадцать восьмой Эпоха «великих реформ». Роль евреев в развитии экономики России. Восстание в Польше. Евреи в русско-турецкой войне

Очерк двадцать восьмой Эпоха «великих реформ». Роль евреев в развитии экономики России. Восстание в Польше. Евреи в русско-турецкой войне «Вдруг какой-то крик – «Шма‚ Исраэль!» («Слушай‚ Израиль!») – огласил воздух. Оказалось‚ это закричали евреи‚ за ними

2. ПРОЕКТЫ СПАСЕНИЯ РОССИИ

2. ПРОЕКТЫ СПАСЕНИЯ РОССИИ Гибель царя-освободителя и вступление на престол Александра III вызвали появление ряда записок — проектов «спасения России» и совершенствования государственного управления.Обстоятельную и в то же время противоречивую по своему содержанию

5.7.2. Результаты «демократических реформ» в России

5.7.2. Результаты «демократических реформ» в России Выше уже было сказано, что результатом «демократических реформ», проводившихся в России под патронажем Запада, прежде всего США, был полный развал хозяйства страны. Прямым организатором этой экономической катастрофы

5.7.4. Периферийный («криминальный») капитализм в России — результат «демократических реформ» или непоследовательности в их проведении?

5.7.4. Периферийный («криминальный») капитализм в России — результат «демократических реформ» или непоследовательности в их проведении? Понимали ли люди, которые начали «демократические реформы», возможность сползания Россию в «третий мир»? Если судить по книге Е.Т.

1770

1770 Tibet: a Human Development, 2007.

Росли или не росли мужчины в России после Великих реформ?

Росли или не росли мужчины в России после Великих реформ? «Продолжатель Броделя» проявляет также конъюнктурную непоследовательность и в подходе к антропометрическим показателям. Мои данные за XVIII и первую половину XIX в. и их интерпретацию он принимает без всякого

Восприятие отсталости в XVIII веке: проекты создания третьего сословия в екатерининской России{402}

Восприятие отсталости в XVIII веке: проекты создания третьего сословия в екатерининской России{402} Неутихающие дискуссии об уровне социально-экономического развития послепетровской России вызвали горячий интерес научного сообщества, породив самые разные отклики.

Наталия Родигин, Мария Коркина. ЮБИЛЕЙ РЕФОРМ АЛЕКСАНДРА II КАК ФЕНОМЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.

Наталия Родигин, Мария Коркина. ЮБИЛЕЙ РЕФОРМ АЛЕКСАНДРА II КАК ФЕНОМЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. Феномен юбилеемании второй половины XIX — начала XX в. привлекал к себе внимание таких историков, как К.Н. Цимбаев, Р. Уортман, А.И. Буслаев{592}. Однако до сих

2. Первые шаги университетских реформ

2. Первые шаги университетских реформ Необходимость преобразований в области народного просвещения была вполне ясна той небольшой группе либерально настроенных дворян, которая сплотилась вокруг престола в первые годы царствования Александра I. Реформы должны были

2.3. Указ 6 августа 1809 г. Проблемы дальнейшего развития университетских реформ

2.3. Указ 6 августа 1809 г. Проблемы дальнейшего развития университетских реформ 6 августа 1809 г. был принят указ об экзаменах на чин. Согласно ему, ни один человек, находящийся на государственной гражданской службе, не мог получить чин коллежского асессора (8 класс), дававший

№ 58. Циркуляр Департамента полиции начальникам губернских жандармских управлений и охранных отделений в университетских городах о приобретении агентуры среди студентов

№ 58. Циркуляр Департамента полиции начальникам губернских жандармских управлений и охранных отделений в университетских городах о приобретении агентуры среди студентов 21 сентября 1912 г.Совершенно секретноЦиркулярноПервые дни занятий в С. Петербургском Университете

§ 2. Либерализм в России. Проекты государственных преобразований М. М. Сперанского

§ 2. Либерализм в России. Проекты государственных преобразований М. М. Сперанского Александр I, вступивший на престол в результате убийства Павла I, в начале своего царствования обещал управлять народом "по законам и по сердцу своей премудрой бабки". Основной заботой