УРОКИ СМУТЫ (И. Андреев)

УРОКИ СМУТЫ (И. Андреев)

Если история, по словам древних, должна выступать учителем жизни, то изучение Смуты и размышление о ее последующем влиянии на ход истории вызывает тягостные чувства. Слишком много печальных ассоциаций, удручающих сравнений, рождающих невеселое заключение о России – «стране невыученных уроков». Впрочем, ныне взгляд на историю, как учительницу жизни, многими ставится под сомнение. С этим трудно согласиться. Здесь поневоле приходит на память один из афоризмов В. О. Ключевского: история рано или поздно «проучивает за невежество и пренебрежение» тех, кто не желает извлекать из нее уроки.

Об этом, к сожалению, вспоминают обыкновенно лишь тогда, когда уже поздно. Может быть, поэтому всплеск интереса к Смуте в нашей стране приходился на периоды потрясений, бедствий национального масштаба. Пристально вглядываясь в прошлое, люди пытались лучше понять настоящее. То, что было сделано жителями Московского государства в грозное лихолетье, всегда питало надежду: с верой и отвагой одолели первую Смуту – одолеем и нынешнюю!

В наше время тема Смуты вновь приобрела общественную злободневность. Однако, кажется, на этот раз интерес к ней не разошелся с задачами истории как науки. Невольная политизация темы не заслонила проблем чисто научных – начиная с осмысления того, что есть Смута, до выяснения мотивов и сценариев ее развития. Думается, читатель согласится с этим утверждением, познакомившись с помещенными в настоящей книге работами. По постановке задач, подходам, кругу источников эти исследования относятся к жанру научной литературы. Тем не менее без «публицистических вопросов» обойтись невозможно. И главный среди них все тот же – об уроках Смуты.

Во многом ответ на этот вопрос зависит от понимания того, чем была Смута для нашей истории. Речь идет сейчас не об оценке – крестьянская или гражданская война, схватка аристократических кланов или результат происков из вне. Речь о месте этого явления в череде других, типичности или не типичности Смуты. И здесь первое, что бросается в глаза, – ее безусловная уникальность, особость. Вроде бы все, что происходило в смутное лихолетье, случалось и прежде. Но чтобы все сразу и вместе, наслоившись и перемешавшись, – такое было внове!

Смута поразила современников масштабами разорения страны, количеством опустошенных, выжженных, разграбленных городов и деревень. «Пучина слез рыдания» – вот точное выражение существа мирочувствования современников, зафиксированное одним из безвестных книжников. И все же бедствия такого рода никогда не были в диковинку! Нов был разве только масштаб невзгод, сопоставимый с самыми горчайшими временами ордынских нашествий.

Особость была в ином.

Смута втянула в политическую борьбу тех, кто никогда ранее не помышлял об этом, породила, по сути, первое общенациональное общественное движение. «Государево дело», бывшее до того исключительно прерогативой царя и его советников, оказалось доступным для простых «мужиков», осмелившихся думать о спасении «преславного Московского государства». В борьбу за власть включились рядовые дворяне, и даже более того – выходцы из социальных низов. В результате в стране – невиданное дело – возникло несколько претендовавших на общегосударственную власть, соперничавших центров во главе со своими монархами, боярскими думами, приказами, воеводами и даже патриархами.

Никогда раньше борьба не принимала такого ожесточенного характера. Стороны стремились не просто победить – уничтожить соперника. Казалось, слово милосердие навсегда было забыто: расправы, подчеркнуто позорные и мучительные казни («с раската» – крепостной стены – головой вниз) уже не поражали воображение современников своим бессердечием и массовостью. Все вошло в обычай, стало привычным, воспринималось как «справедливое воздаяние».

Сам царский трон превратился в предмет заурядного торга и посягательства со стороны людей низкого происхождения. Беглый расстрига из провинциального дворянского рода, бедный школьный учитель из Литвы и иные безродные самозванцы – все они принялись «играть» со священным царским саном, рождая во всех слоях общества пагубный соблазн самовольной перемены статуса. И, как итог, как невиданная прежде новация – на смену наследственной монархии пришла монархия выборная, с исподволь точившим сердца сомнением: а точно ли в переменчивой воле «всенародного множества» выражена «Божественная воля»? И может ли царь быть самодержцем не по благословению государя-родителя?

Смута показательна с точки зрения эволюции мотивов, которые определяли поступки людей – участников событий. Начинали они с высокого – кончали же чаще всего очень низким и очень мелким. Некогда поднявшая всех идея возвращения на престол «прирожденного государя» царевича Дмитрия выродилась в низменное желание посадить в Кремле своего ставленника, который закрепит за своими все то, что уже удалось и еще удастся прихватить. Бал правила корысть, которую уже не мог обуздать ни потерявший силу закон, ни заживо похороненная совесть. Иван Забелин, написав историю Пожарского и Минина в годы Смуты, добавил к обычному названию необычное: «Прямые и кривые в Смутное время». По сути – подзаголовок, но какой точный в определении того, что происходило со страной и людьми, ее населяющими!

Смута расколола не просто страну и общество. Вражда разделила семьи, разъединила тех, чья корпоративная и родовая солидарность позволяла некогда противиться в вопросах «местничества» даже воле самодержца. Что же тут удивляться слабости служебных креп, не способных поддержать общественный порядок?! Рушились принципы верной службы. Присяга превращалась в пустой набор ни к чему не обязывающих слов. То, что прежде было позорным вывихом, вызывало осуждение: измена, нарушение клятвы, насилие над слабыми, – стало нормой поведения, свидетельством преуспевания. Смута в стране обернулась смутой в головах. Нравственная порча источила души.

Итог известен. Разорванное гражданской войной общество остановилось в одном шаге от национальной катастрофы с реальными угрозами утраты самостоятельности, самоидентичности и разделения территории страны между ближними и даже не очень ближними соседями.

Понятно, что катастрофы подобного размера, даже если их и удается преодолеть, не проходят бесследно. «Смута является на рубеже двух смежных периодов нашей истории, связанная с предшествующим своими причинами, с последующим – своими следствиями», – писал по этому поводу В. О. Ключевский.

Но следствия – это выводы, сделанные из уроков. Первыми над ними стали размышлять участники Смуты – люди, для которых происшедшее никогда не было только перечнем горьких событий и утрат. Вопреки утверждению, что эмоции мало способствуют анализу, их оценка поражает глубиной проникновения. Однако душевная боль все же не могла не оставить свой отпечаток. Это видно из того, над чем они задумывались. Два вопроса волновали их более всего: почему такое произошло и как избежать повторения подобного?

Религиозное сознание определяло направление поиска ответов на эти вопросы. Всякое потрясение есть наказание за согрешения; всякое возрождение возможно только через покаяние, искупление и последующее крепкостояние в вере. Однако наказание за согрешение – «по попущению Божию за грехи наши» – слишком общая формула. Да и как объяснить размах кары, ведь ни одна «книга апостольская, ни жития святых, и ни философские, ни царственные книги, ни хронографы, ни летописи, и никакие другие книги не поведали нам о такой казни ни над одной монархией, ни над царством или княжеством, какая совершилась над превысочайшей Россией». Это сентенция безвестного автора повести «Плач о пленении и о конечном разорении Московского государства» – косвенное свидетельство остроты переживания. Московское царство казнили и еще как! Разумеется, «сравнение» книжником «казней» – дань жанру, но все же отчего такое случилось с «превысочайшей» Россией?

Беспокойная мысль современников Смуты не ограничилась общими местами. Взвешивались личные качества правителей, темные и светлые стороны их характеров, за которыми современникам виделось противостояние сил добра и зла. Дьяк Иван Тимофеев писал на страницах своего знаменитого «Временника»: «Если мною описаны будут только злодеяния, а о добродетелях расскажут другие, а я промолчу, то сразу же обнажится несправедливость писателя. А если о том и другом будет рассказано правдиво, без прибавлений, то все уста умолкнут». Дьяк и в самом деле остался верен своему обещанию. Он признает опытность и ум Годунова, пред которыми меркнут иные «умные цари». Ведь их «ум лишь тень его ума». «И пусть никто не пытается поймать меня на этих словах, будто я оправдываю славолюбца, – замечает далее Тимофеев, – в одних местах я его обличаю, в других как будто хвалю, но делаю это не везде, а лишь здесь, справедливо оценивая ум тех и других, невзирая на лица».

Установка новаторская, отчасти даже выпадающая из древнерусской книжной традиции – пред нами уже «размышляющей автор». Но в этом своем стремлении Тимофеев не одинок. Смута создала целую генерацию таких авторов. И они вынесли нелицеприятный приговор своим современникам, составив перечень их грехов-проступков. Этот перечень длинен и печален. Здесь и измена элиты, которая «господское свое происхождение променяла на рабское служение» («Новая повесть»). И отсутствие широты, корыстолюбие, побуждавшее элиту потворствовать самым низменным инстинктам правителей. Так, «льстивая хвала… заискивающихся бояр» разжигала ненасытное честолюбие Бориса Годунова: тот не по достоинству и не по предназначению (а то грех смертельный) возжелал царства, они же (грех не меньший) «вкрадчивой лестью» ему во всем потакали: «Его желание и их лесть – одна сплетенная из грехов верига».

Бояре виновны и в низложении царя Василия, а затем в «призвании» королевича Владислава, отец которого, польский король Сигизмунд III, «давно ждал того, чтобы обольстить русских людей». Интрига обернулась бедой: вместо сына король прислал своих людей и «овладели они царством».

По мысли книжников, безмерны вины правителей. Бог покарал их. Бориса – за гордыню и высокоумие, за овладение тем, что никогда ему не было предназначено. Столь же тяжела вина Василия Шуйского, избранного «из боярского рода самовольно. без Божьего благословения». Оттого не было ему ни в чем удачи. «Царствовал он бесчестно и кратковременно», подданных не жалел, отчего все «возненавидели царя Василия» («Псковский летописец»).

Тяжелы прегрешения всех русских людей. Они играли царями, «яко детищем», то низводя их с царства, то пресмыкаясь перед ними сверх всякой меры. Но и сами правители хороши – легко давали обещания и легко отступали от них. Власть утратила свой престиж, оборачивалась безвластием. «Вследствие грехов правителей расстроились отношения между ними и подданными, а отсюда беды Смуты» – так подытожил эти размышления книжников историк А. Яковлев.

Но прежде грехов измены, отступничества, слабости был совершен грех всеобщий, падавший на всех, – грех великого молчания. «Не смолчи мы в свое время перед злодеяниями Бориса, не было бы и зол Смутного времени», – горько вздыхал по этому поводу дьяк Тимофеев. Старец Авраамий Палицын был еще суровее в своем приговоре. У него сомкнутые уста «всего мира» во время злодеяний Ивана Грозного – Бориса Годунова есть не что иное, как «безумное молчание»: «…Еже о истине к царю не смеюще глаголити».

«Зачем смолчали?» – в подобной постановке вопроса уже упомянутый выше А. Яковлев справедливо увидел новый поворот в рассуждениях о виновниках Смуты. Виноваты уже не люди, а сложившиеся общественные отношения, порождающие безмолвное большинство, не способное защитить собственные интересы и интересы страны. Не сказали, смолчали – вот ничего и не сделали, потому что слово всегда предшествует делу. «…Сами мы виноваты, а не кто-либо другой во всех бедах, мы сами из-за нашей беспомощности, а в этой беспомощности виновата наша трусость, наша неспособность к организации», – вынес вердикт дьяк Иван Тимофеев.

Смута кончилась. Но в памяти она осталась как апокалиптический знак, как напоминание о близости «последнего времени». В понимании современников русские люди «понаказались» Смутой. Они же получили от Бога прощение за запоздалое покаяния и терпение, но еще более – по заступничеству Богородицы, московских чудотворцев, всех святых. И теперь от русских людей зависело, чтобы «мерзость запустения», осознаваемая как прах разрушенного Иерусалима, сменилось возрожденным Святым Градом. И имя этому Новому Иерусалиму – Москва. Однако случится это, если будут «запечатаны грехи» и «заглажены беззакония», если во всех уголках земли установится «правда вечная». Вот только под силу ли это русским людям? Смогут ли они не оступиться снова и не поддаться греховным соблазнам?

Именно эти вопросы сразу после Смуты стали задавать себе истинные подвижники, для которых особенно актуальной стала завершающая часть знаменитой формулы монаха Филофея о Москве – Третьем и последнем Риме, потому что Четвертому Риму не бывать! Отсюда – обостренное внимание к религиозно-нравственному состоянию общества, призывы «ревнителей древнего благочестия» к оцерковлению мирской жизни. Эти эсхатологические переживания и мессианские устремления придали особую значимость традиционным ценностям. Долгожданные «тишина и покой», обретенные по окончании гражданской войны, упрочили консервативные настроения и неприязнь русского общества к западной культуре. Правда, без последней обойтись уже не могли. Однако в первые послесмутные десятилетия ей еще не хотели следовать и подражать.

Возвращение к досмутной старине – «тишине и покою» дорого стоили. Восстановление государственности и обретение стабильности мыслилось как реставрация самодержавия и утверждение режима всеобщей несвободы. Правда, усвоив уроки Смуты, первые Романовы не позволяли себе деспотических «вывихов» Ивана Грозного. Однако самодержавие реставрировалось в прежнем объеме, будто и не было опытов с ограничением власти монарха договором и «крестоцелованием». А раз так, то верх взяла самодержавная логика, неприятие любой дискредитации власти. Возвращалось толкование сакральной (священной) власти монарха как власти заведомо безошибочной и безгрешной. Прошло немного времени, и вот уже все меньше слышится речей о «безумном молчании» подданных и уж совсем мало – о безумных деяниях государей. Официальная идеология выводит из-под критики Ивана Грозного. Оставлен в «покое» и царь Василий Шуйский. Не прощенным остается «рабоцарь» Борис Годунов, запятнанный кровью царевича Дмитрия и неправыми гонениями на Романовых. Вопрос о виновниках вновь утрачивает свою адресность, перемещаясь в плоскость общего прегрешения русских людей, не сумевших устоять перед соблазнами и происками «врага человеческого», насылающего на них то Гришку Отрепьева, то «литву» и поляков. Царская власть вновь безвинна. Да она и не может быть иной, если престол занимает, как это происходит в случае с Романовыми, богоданный государь.

В подобной мифологизации Смуты не было ничего особенного. Как всякое судьбоносное событие, оно со временем начало служить интересам правящей династии. Торжествует «романовский» взгляд на Смуту, где всего понемногу – и правды, и полуправды, и лжи. Понятно, что при этом сетовать на короткую историческую память народа значит вовсе не понимать логики истории. Это не память забывчива, а времена разные, каждое из которых старательно выуживает из прошлого то, что ему необходимо. В продолжение долгих лет уроки Смуты – это преимущественно уроки «ценности» самодержавной власти и народной привязанности к ней, народного патриотизма и самопожертвования, опять же трактуемого в рамках монархизма.

Такое «существование» Смуты, далекое, на самом деле, от Смуты подлинной, столь же естественно и объяснимо, как, скажем, «существование» князя Александра Невского, пребывающего в массовом историческом сознании сразу в нескольких ипостасях – и как защитника веры и русской земли, и как небесного покровителя российского воинства и Петербурга, и как мудрого правителя – проводника единственно (ли?) реальной в середине XIII в. политики подчинения и сотрудничества с Золотой Ордой.

Смута продолжала «существовать» как некий миф, сотворенный господствовавшей идеологией и подчиненный вполне конкретным задачам, стоящим перед властью. Послереволюционные перипетии в трактовке Смуты еще более подтверждают это наблюдение. Историков, по крайней мере тех, кто сотрудничал с режимом, побуждали делать угодные господствующей идеологии выводы о прошлом. В итоге герои Смуты превращались в «контреволюционеров», намеревающихся утвердить то господство торгового капитализма «в шапке Мономаха», то крепостников-помещиков, после чего, разумеется, публицисты и литераторы, засучив рукава, принимались за разоблачение этих махровых монархистов и угнетателей народа. В обстановке тотального отрицания прошлого неудивительно появление разного рода пролеткультовских призывов, воспринимаемых ныне как кощунство, а тогда – как проявление истинно революционной сознательности.

Я предлагаю Минина расплавить,

Пожарского. Зачем им пьедестал?

Довольно нам двух лавочников славить,

Их за прилавками Октябрь застал.

Случайно им мы не свернули шею,

Я знаю, это было бы под стать.

Подумаешь, они спасли Россию!

А может, лучше было не спасать?

В 1930-е годы интерпретация Смуты, как это убедительно показано В. Токаревым, оказалась еще более жестко подчинена политической конъюнктуре. Но даже тогда, когда политическая острота пропала,[141] ситуация не намного улучшилась.

Либеризация режима имела свои пределы. Нельзя было преступать основные положения единственно «верной» научной методологии. По крайней мере до того момента, пока это не будет санкционировано сверху и осуществлено в рамках все той же официальной научной парадигмы. Последняя же с 1970-х годов объявила Смуту первой крестьянской войной в России, «отягченной» иностранной интервенцией.

Это, однако, вовсе не дает права зачеркивать то, что было сделано советскими историками. Да, исследователи вынуждены были «играть» по утвердившимся правилам, нередко вольно интерпретируя факты, которые, как поставленное на печь тесто, упорно «вылезали» из уготованной им «методологической кастрюли». Особенно трудно в этом отношении было с концепцией крестьянской войны, признаки которой совсем не укладывались в картину Смутного времени. Тем не менее упорная работа в архивах позволила ввести в научный оборот множество новых документов, существенно пополнивших наши знания о прошлом.

Важно и то, что неудовлетворенность существующей концепцией подталкивала отдельных ученых к пересмотру господствующей схемы. Попытки обновления обыкновенно оканчивались обвинениями в непонимании или даже отступлении от марксизма (хотя обычно сам пересмотр осуществлялся в границах существующей методологии). Случалось, что о «мятежных» исследованиях просто не упоминалось в литературе. Словом, злой рок Смуты – «безумное молчание» – и здесь продолжал преследовать тех, кто прикасался к этой теме. Но у науки, к счастью, есть свои внутренние законы развития, которые не зависят от предписаний свыше. Из сомнений, гипотез и дискуссий выросли не сорняки, а урожай полновесных знаний. Именно эта подготовительная теоретическая и фактологическая работа объясняет тот факт, что на фоне поверхностных переоценок прошлого, какими грешила отечественная историография в период «раскрепощения науки» (конец 1980-х – 1990-е годы), новое понимание Смуты выгодно отличалось от всего остального своей основательностью и продуманностью. Немалая заслуга в этом А. Л. Станиславского. Этот безвременно ушедший от нас историк задолго до методологических перемен обратился к изучению таких проблем, как история Государева двора и «вольного казачества». И то и другое имело прямое отношение к главному стержню Смуты, вокруг которого вращались все события, – к борьбе за власть. А. Л. Станиславский взглянул на Смуту как на гражданскую войну со всеми ее особенностями и закономерностями. Причем он не просто выдвинул гипотезу – он насытил ее фактами, превратил в концепцию, привлекательную своей внутренней цельностью и непротиворечивостью.

Предложенный подход открыл новые сюжеты в изучении Смуты. Исследовательское поле заметно расширилось, в чем нетрудно убедиться, обратившись к помещенным в настоящей книге работам историков. Отметим в первую очередь исследование Ю. М. Эскина, перу которого принадлежит самая полная на сегодняшний день научная биография Д. М. Пожарского.

В нашу задачу не входит оценка включенных в книгу исследований – пусть об этом судит сам читатель. Обратим внимание на иное. Кажется, впервые за долгие годы разговор об уроках Смуты утратил свою конъюнктурность и политизированность. Понятно, что это утверждение следует принимать с определенной оговоркой. Меняющееся настоящее всегда активизирует те или иные смыслы прошлого. Именно поэтому слишком поверхностно обвинять историков в конъюнктуре – сегодня, мол, пишут одно, завтра другое. Часто то, о чем пишут исследователи, – вызов времени, осмысление которого отчасти возможно посредством обращения к прошлому. Наше время побуждает взглянуть на Смуту под углом русских смут вообще: почему в истории России они имеют странное свойство возвращаться, каждый раз до основания сотрясая общество и государство, а иногда даже кардинально меняя вектор движения? Какие общие причины и механизмы, их порождающие, с удивительным упорством воспроизводит отечественная история? Как избежать смуты? Вот вопросы, ответы на которые, быть может, позволят хотя бы отчасти опровергнуть репутацию России как страны «невыученных уроков».

Наша первая Смута, как никакая другая, показала всю опасность социального эгоизма и небрежения элиты к интересам всех остальных сословий и социальных групп. Уже череда пагубных неурожаев начала XVII столетия продемонстрировала глубину нравственного упадка общества. В хлебные спекуляции пустились едва ли не все земельные собственники, включая духовенство. Приказной люд, открыв по указу Бориса для бесплатной раздачи хлеба царские житницы, превратил их в источник бессовестной, бессердечной наживы. Стоит ли удивляться последующим событиям, когда каждый стал думать только о собственном интересе? Страну рвали на куски. Не территориально – узостью интересов, разрушением духовного целого, желанием утвердиться за счет других. Тема возвышения «не по достоинству» стала одной из самых болезненных тем Смуты, поскольку привела к разрушению порядка. Социальное устроение сменилось хаосом, заставив современников вздыхать о прошлом как о навсегда утраченных годах «тишины и покоя». Попытка умерить разыгравшиеся социальные аппетиты посредством одной только силы, обернулась полным провалом. Тому доказательство – судьба Прокофия Ляпунова, воспротивившегося устремлениям «вольного казачества» и бывших тушинцев закрепиться в новом привилегированном статусе. Оказалось, что для преодоления социальной слепоты нужна не только сила, но и осознание того, что единство требует жертвенности, взаимных уступок, готовности договориться. К 1612 г. в посадах и «служилых городах» такое понимание сложилось. Однако за это пришлось заплатить дорогой ценой – разорением страны.

Смута воочию показала всю ценность власти. Восстановление порядка, как оказалось, шло рука об руку с восстановлением государства – упразднением конкурентных властных центров, строительством органов управления в центре и на местах. Перехватив инициативу у «миров» и дворянских «служилых городов», Романовы выступили консолидирующим началом, направив всю силу и энергию общества на освобождение страны и прекращение междоусобной борьбы. Понятно, что в рамках традиционного сознания «государственность» отождествлялась с «самодержавием». Начало возрождения мыслилось как избрание нового государя, отличного от всех остальных тем, что он государь бесспорный, богоданный. В действительности признанная всеми «богоданность» Романовых – скорее следствие всеобщей усталости, острого желания обрести выстраданное спокойствие. Возможно, начнись Смута с воцарения Романова, а не Годунова (в 1598 г. отец Михаила Федоровича боярин Федор Никитич был главным соперником Годунова, имевшим, впрочем, ничтожные шансы обойти правителя), то все могло закончиться с точностью до наоборот: воцарением Федора Годунова, которому бы на излете Смуты могли занести в «актив» родство с последней царской четой. Но вышло то, что вышло, и робкий подросток, только что отсидевший в Кремле вместе с поляками осаду, воспринимался как символ национального единства. Смута доказала еще раз значение законной власти вообще и в Московском государстве в особенности. Однако опять же – какой ценой!

События Смуты напомнили о том, что, казалось бы, навсегда осталось в прошлом, – о силе «земли» и живучести вечевых традиций «миров». Удивительно, но после долгого ордынского и самодержавного владычества, после репрессий Грозного, искоренявших любое проявление самодеятельности и инициативы, в низах должна была исчезнуть всякая мысль о соучастии в управлении страной. Но освободительное движение в городах, к которому примкнуло уездное дворянство, показало обратное. Страна была спасена движением «средних классов» (С. Ф. Платонов), сумевших объединиться, изыскать средства, создать правительство и войско, пресечь распри. Правда, эта дремавшая до сих пор народная сила, сделав дело, скоро и безропотно отошла в сторону, довольствуясь поддержкой новой власти. Почему так случилось – вопрос другой, и ответ на него следует искать в особенностях массового сознания. Но произошедшее в Смуту высветило силу «земли», ее способность не просто поддержать страну, но и воссоздать саму власть. Эта «вторичность» власти по отношению к «земле» и «мирам» означала необходимость постоянного взаимного диалога, который пусть не в полном объеме, неравно, продолжится в первой половине XVII в. посредством Земских соборов.

Но у самодержавия окажется короткая память. Земские соборы канули в Лету. Вместо трудного и не всегда приятного «диалога» власть предпочла выстроить изощренную систему бюрократического управления, не приспособленную к определению «градуса» народного самочувствия. Эта была куда более удобная дорога. К тому же с односторонним движением. Вот только она не спасала от новых «изданий» Смут, будь то кровавые народные бунты или разрушительные крестьянские войны. Случилось так, что драматичные события начала XVII в. мало чему научили и власть, и русское общество. Возможно, в этом и заключается главный урок первой российской Смуты – не забывать уроки прошлого ради настоящего и будущего.

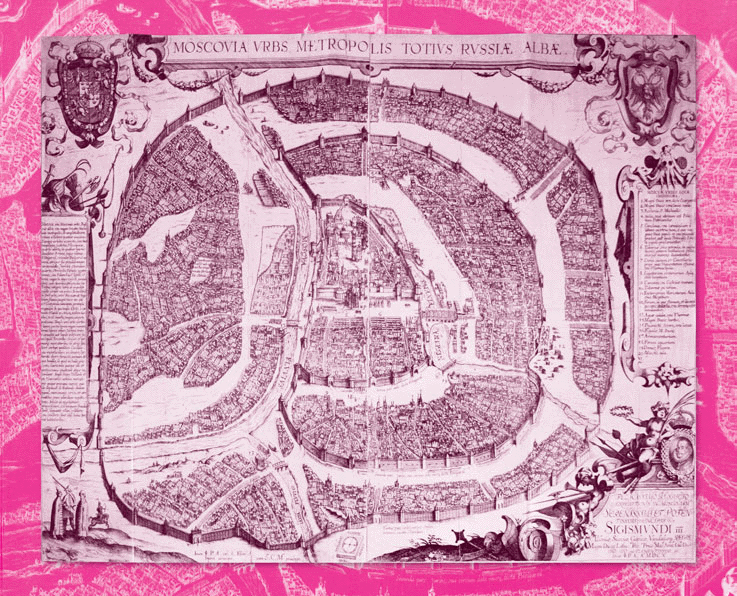

В оформлении переплета использованы фотографии знамени Д. М. Пожарского; на первом форзаце – «Сигизмундов план» Москвы (1610 г.); на втором – его фрагмент, выделена усадьба Пожарского на Сретенке (сейчас – начало Лубянки)

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

1. ВРЕМЕННОЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ СМУТЫ В ИМПЕРИИ. НЕУДАВШАЯСЯ ПОПЫТКА РЕСТАВРАЦИИ И НОВЫЙ РАЗГАР СМУТЫ. ПРИХОД К ВЛАСТИ РОМАНОВЫХ

1. ВРЕМЕННОЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ СМУТЫ В ИМПЕРИИ. НЕУДАВШАЯСЯ ПОПЫТКА РЕСТАВРАЦИИ И НОВЫЙ РАЗГАР СМУТЫ. ПРИХОД К ВЛАСТИ РОМАНОВЫХ На какое-то время смута в Руси-Орде была преодолена. Опричнина была разгромлена и ордынская власть временно, на 25–30 лет, была восстановлена под

Николай Андреев

Николай Андреев Николай Родионович Андреев родился 7 августа 1921 года в деревне Куроплешево (ныне Кологриво) Сланцевского района Ленинградской области. Закончил семилетнюю школу и Ленинградский дорожно-механический техникум. Работал в составе 39-й машинно-дорожной

Николай Андреев

Николай Андреев Николай Родионович Андреев родился 7 августа 1921 года в деревне Куроплешево (ныне Кологриво) Сланцевского района Ленинградской области. Закончил семилетнюю школу и Ленинградский дорожно-механический техникум. Работал в составе 39-й машинно-дорожной

Андреев А Оккультист Страны Советов

Андреев А Оккультист Страны Советов Знающим тайну, Дюнхор Великое дает возможность созерцать мир и жизнь из Центра в бесконечность глазом Будды. А.Барченко Истинно, время Шамбалы пришло. Н.Рерих ОТ АВТОРА Имя A.B. Барченко (1881–1938) стало известно сравнительно недавно и

Николай Андреев

Николай Андреев Николай Родионович Андреев родился 7 августа 1921 года в деревне Куроплешево (ныне Кологриво) Сланцевского района Ленинградской области. Закончил семилетнюю школу и Ленинградский дорожно-механический техникум. Работал в составе 39-й машинно-дорожной

7.1. Временное преодоление смуты в империи Неудавшаяся попытка реставрации и новый разгар смуты Приход к власти Романовых

7.1. Временное преодоление смуты в империи Неудавшаяся попытка реставрации и новый разгар смуты Приход к власти Романовых На какое-то время смута в Руси-Орде преодолена. Опричнина разгромлена, и ордынская власть временно, на 25–30 лет, восстановлена под правлением новой

ИСТОРИЧЕСКИЕ УРОКИ СМУТЫ

ИСТОРИЧЕСКИЕ УРОКИ СМУТЫ Сохранилось около 30 русских сочинений о Смуте начала XVII столетия и более 50— иностранных. Нам не удалось включить в книгу «Сказание» троицкого келаря Авра-амия Палицына, «Новый летописец», дневники поляков СтаниславаЖолкевского, Станислава

Даниил Андреев — видевший будущее

Даниил Андреев — видевший будущее (20 октября 1906 — 30 марта 1959)Даниил Леонидович Андреев — великий русский духовидец, мыслитель, писатель и поэт, автор мистического сочинения «Роза мира».Второй сын известного русского писателя Леонида Андреева и внучатой племянницы

Уроки Смуты

Уроки Смуты Если попытаться передать социальную психологию, которая породила Смуту, на современном жаргоне, то получится примерно следующее.В конце XVI в. Россия впервые глубоко прочувствовала, что именно построили Иван III и его внук Иван Грозный, что за ношу взвалила она

Геодезии сержант Степан Андреев

Геодезии сержант Степан Андреев Не одна пудовая свеча сгорела с тех пор перед прахом Ивана Бичевина.Бывший узник бироновской каторги Федор Соймонов стал сенатором и в 1763 году покинул Сибирь.Над бурным Байкалом пылал огонь маяка, построенного Соймоновым на пути в Китай.

Глава 1 Подлинные причины и условия смуты, ее режиссеры Кое-что малоизвестное из истории Смуты. Кем был Борис Годунов? Татары в Московии и в Улусе Джучи в период Смуты

Глава 1 Подлинные причины и условия смуты, ее режиссеры Кое-что малоизвестное из истории Смуты. Кем был Борис Годунов? Татары в Московии и в Улусе Джучи в период Смуты С правления Бориса Годунова, этого величайшего собирателя державы, русские начинают Смуту, есть такой