Командиры и подчиненные

Командиры и подчиненные

14 февраля 1726 года императрица Екатерина I по рекомендации только что образованного Верховного тайного совета назначила «главным командиром» Низового корпуса 58-летнего князя Василия Владимировича Долгорукова. В прошлом он показал себя отличным офицером: успешно сражался со шведами на полях Северной войны, громил восставших казаков-булавинцев на Дону; в качестве доверенного майора гвардии расследовал злоупотребления Меншикова и других проштрафившихся фигур из окружения царя и показал себя способным дипломатом, заставив вольный Данциг (Гданьск) прервать торговлю со шведами.

Скоро князь стал одним из наиболее приближенных к царю лиц и членом противостоявшей Меншикову «партии», в которую входили фельдмаршал Б.П. Шереметев, сенаторы Я.Ф. Долгоруков и Д.М. Голицын. Участие в ней едва не привело его на плаху: в 1718 году Долгоруков был арестован по делу царевича Алексея, и, кажется, не только за нелицеприятные отзывы о государе. Складывавшаяся вокруг царевича «оппозиция» (включавшая, кроме названных вельмож, адмиралтейца А.В. Кикина, генерала М.М. Голицына, царевича Василия Сибирского) была готова возвести Алексея на престол или утвердить его регентом при единокровном младшем брате Петре Петровиче{406}. Осторожный царь не стал преследовать всех замешанных в дело, и Василий Владимирович по меркам того времени отделался легко — лишением чинов и ссылкой в Казань, а затем был прощен, хотя и понижен в чине до бригадира. Вступившая на престол Екатерина пожаловала старого служаку опять в генералы, но в то же время отправила его подальше от дворца на хлопотную должность.

Долгоруков принял назначение (вместе с чином генерал-аншефа!), но указал, что в новом статусе обязан обладать соответствующим «екипажем», «столом» и «трактовать» разных иностранных особ, и попросил «для крайней нищеты моей» компенсацию за конфискованные при аресте «движимые вещи» и деньги{407}. Последние давно были потрачены на нужды Тайной канцелярии, а вотчины князя проданы за 6600 рублей, но императрица распорядилась вырученную сумму отдать отправлявшемуся в иранские провинции полководцу «вместо деревень»; фельдмаршал также получил обратно свои книги и даже ордена{408}. Жалованье командующего составляло три тысячи рублей{409}. В декабре 1726 года министры предоставили ему на особенные расходы еще тысячу рублей, а в феврале 1727-го повысили денежное содержание до шести тысяч рублей как полномочному послу «в иностранном государстве» (правда, дополнительные суммы должны были поступать «из персидских доходов»){410}. Генерал взял с собой племянников — гвардейского прапорщика Юрия и Ивана Юрьевичей Долгоруковых — в качестве членов своего «штапа».

Сборы несколько затянулись, но затем новый командующий время не тратил: в июне он прибыл в Астрахань, где принял командование от больного Матюшкина и закупил у местных «татар» тысячу лошадей для армии. В конце июля генерал вышел в море и 10 августа, после двухнедельного плавания «за противным ветром», прибыл в крепость Святого Креста.

Долгоруков остался недоволен состоянием дел во вверенных ему войсках. Он сообщал Макарову, что еще не видел столь «слабой команды» при «весьма слабом» командире (старик Кропотов был болен и удручен потерей жены, умершей в крепости Святого Креста в январе 1726 года){411}.

Императрица в ноябре того же года лично подобрала ему замену в лице кавалерийского генерал-майора Артемия Загряжского, и Кропотов, не дождавшись прибытия Долгорукова из Гиляна, сдал команду В.П. Шереметеву и отбыл домой. Командующий счел поведение подчиненного «немалой обидой» и приказал астраханскому губернатору вернуть генерала{412}. (В итоге Г.С. Кропотов был отставлен в феврале 1728 года с чином генерал-лейтенанта{413}.)

После январского шторма, повредившего многие суда, их не хватало, чтобы переправить в Гилян подошедшие к Астрахани пять полков; пришлось требовать начала строительства новых и указывать на «оскудение немалое в морских офицерах и протчих служителях»{414}. Новый морской «командир» капитан-командор 3. Мишуков в 1727 году докладывал о строительстве морских судов, число которых было доведено до 78. Тем не менее по предложению В.В. Долгорукова Верховный тайный совет указал в феврале 1728 года заложить еще 30 шхерботов{415}.

Долгоруков немедленно отправил в Баку полковника фон Лукея и майора артиллерии Гарбера — им надлежало ехать к А.И. Румянцеву, назначенному российским «комиссаром» при разграничении российских и турецких владений по договору 1724 года. 24 августа князь по вступлении в Дербент доложил, что отныне «сухопутный путь безопасен», а хлеб на рынке дешев — по 80 копеек за четверть. Лукея он назначил комендантом вместо Андрея Юнгера, который «обеднял» и давно просил «перемены». Командующий вручил прибывшему царю Вахтангу присланный из столицы орден Святого Андрея Первозванного и передал письмо, в коем императрица заверяла его в своей «неотменной протекции» и обещала «всегда вашу светлость и высокую вашу фамилию в особливой нашей милости и защищении содержать», после чего отправил Вахтанга морем в Гилян{416}. Затем он встретился с приехавшим из Шемахи А.И. Румянцевым и его турецким коллегой, послал с ними «линею делать» 400 драгун и 500 казаков и сообщил в Петербург, что работы по разграничению успешно начались и турки к миру «зело склонны»{417}.

Императрица не слишком интересовалась политикой на юге — ее больше волновало, цела ли еще «каменная пирамида», сложенная солдатами при участии Петра I и ее собственном у Тарков в 1722 году{418}. Кажется, Долгоруков на этот вопрос так и не ответил — у него было много более важных дел. В Дербенте командующий провел два месяца, а уже 10 ноября прибыл в Решт, где проходили «конференции» Вахтанга с прибывшим от шаха доверенным вельможей — корчибаши (начальником его личной охраны). Здесь Долгоруков задержался надолго; к тому времени закончилась переброска провианта и войск: два вновь сформированных полка доставлены на судах из Астрахани в Гилян и три — на Куру, где прибывший с ними генерал-лейтенант фон Штаф начал строительство новой русской крепости — Екатеринбурга.

Это подкрепление генерал все же считал недостаточным и желал бы «прибавить» в Дербент еще два полка пехоты, но, понимая, что вряд ли министры на это сейчас пойдут, не настаивал. В Петербурге же считали нужным посылать на юг «нерегулярных», содержание которых обходилось дешевле. В 1726 году на Кавказ были снова отправлены украинские казаки; императрица простила содержавшихся под арестом за грабежи донских старшин Ивана Краснощекова и Данилу Ефремова — и послала их обратно в Дагестан вместе с 3500 казаками{419}.

В распоряжении командующего в 1727 году находилось семь драгунских полков (Московский, Новгородский, Архангелогородский, Ростовский, Астраханский, Рязанский и Казанский[15]) во главе с полковниками Андреем Лицкиным, Иваном Чернцовым, Алексеем Таракановым, Тимофеем Чириковым, Иваном Сомовым, Леонтием Соймоновым и Иоганном Пицем. Долгоруков заметил плохое состояние кавалерии: при отсутствии хорошей травы, «кроме осоки», лошадей приходилось кормить соломой и даже дорогим пшеном, так что содержание одной лошади обходилось в 40 рублей, а стоили они здесь вдвое дороже, чем в Дагестане. Но в отличие от пехоты драгунские полки иногда выводились в Россию на «винтер-квартиры» (под Симбирск, Пензу, Казань, Самару или на Царицынскую линию) или заменялись другими{420}. (Так, в 1733 году с Царицынской линии в Дагестан были отправлены Нижегородский, Псковский и Казанский драгунские полки; два последних уже воевали на Кавказе, но были оттуда выведены{421}.) Кроме того, имелись конные «шквадроны» армян и грузин (о них речь пойдет в следующей главе), а в 1730 году к драгунам добавился сербский гусарский полк в 459 сабель во главе с майором Иваном Албанезом, присланный по указу императрицы Анны Иоанновны в числе пополнения из 5259 человек{422}. (Майор Албанез умер в Низовой в конце 1731 года{423}.)

Прибывшие в 1722 году с покойным императором пехотные батальоны были к середине 1725-го сведены в девять полков, получивших имена новых российских владений: Астрабадский, Бакинский, Дагестанский, Дербентский, Зинзилинский, Гирканский, Мизандронский, Рященский и Ширванский[16]; к концу года к ним добавился Кескерский полк{424}. Позднее были образованы Куринский и Тенгинский полки; точное время их формирования неизвестно, однако скорее всего эти названия получили доставленные в Баку и крепость Святого Креста летом 1728 года два гарнизонных полка из Казани и Воронежа, которых Верховный тайный совет повелел считать отдельными полками{425}.[17]

Вновь сформированные в Москве и прибывшие на место в 1726 году пехотные полки вначале получили названия по фамилиям командиров: 1-й — фон Девица, 2-й — Вединга, 3-й — Дубасова, 4-й — Маслова, 5-й — «фон-Лукеев». В составе Низового корпуса (при императрице Анне Иоанновне он стал именоваться «Персидским») они долго сохраняли свои названия, «для того, понеже де оные полки с прочими полками по указу мешать не велено; оные ж де имеются на подушном окладе, а прочие из Гилянских доходов на жалованьи». Однако в 1731 году они были переименованы, поскольку, как объяснил свое решение В.В. Долгоруков в рапорте в Военную коллегию, «во всех де полках уже прежние полковники неоднократно переменилися и помянутые полки именами новых полковников называются, а иные де полки умерших полковников именами именуются, и впредь полковники переменяться будут, и что новый полковник прибудет, то полку новое имя переменится, и от чего де полкам звании основательны быть не могут и происходят конфузии и о взысканиях в прежних делах чинятся помешательства, чего ради для лучшего исправления помянутые полки наименовал он, генерал и кавалер, не переменными званиями, а именно: фон-Феникбиров полк первый — Ранокуцкой, Ступишин второй — Ленкоранской, Дубасов третий — Кергеруцкой, Маслов (а ныне Барыков) четвертый — Астаринской, фон-Лукеев пятой — Аджаруцкой»{426}.

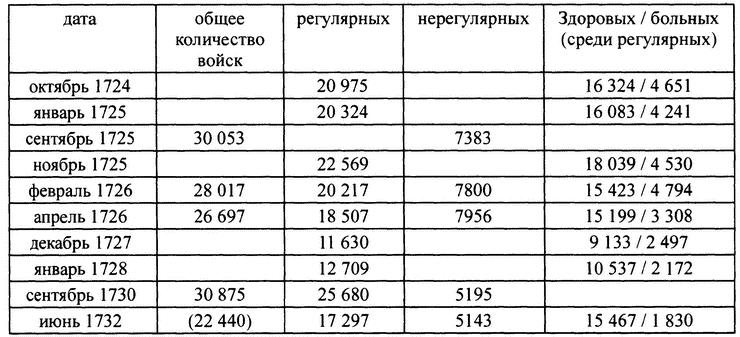

Так появились 17 пехотных полков Низового корпуса, которые оставались на юге до конца существования там российской администрации. Численность корпуса постоянно колебалась, что отражалось в ведомостях и рапортах, представленных его командованием в Кабинет и в Военную коллегию{427}. Данные некоторых из них приведены в таблице:

Можно отметить, что после первых успехов и заключения договоров количество солдат и офицеров начало снижаться, затем опять стало расти — иначе поддерживать контроль над коммуникациями и обеспечивать относительную лояльность местных ханов и прочих владельцев было бы невозможно. В сентябре 1731 года большая часть пехоты располагалась в Гиляне (семь полков: Рящинский, Астрабадский, Мизандронский, Гирканский, Зинзилинский, Кескерский и Ранокуцкий) и Астаринской провинции (четыре полка: Ленкоранский, Кергеруцкий, Астаринский и Куринский); два полка составляли гарнизон Баку (Ширванский и Бакинский), два — Дербента (Дербентский и Дагестанский). Все семь драгунских полков и Тенгинский пехотный полк находились в крепости Святого Креста.

Однако командующего больше беспокоило не количество, а качество войск корпуса. Командиров частей, стоявших на Сулаке и в Дербенте, Долгоруков считал «безнадежными» и сожалел об отсутствии «достойных полковников». Он понимал, что служивые отнюдь не рвутся в далекие южные края и командование присылает в Низовой корпус далеко не лучшие кадры.

После знакомства с состоянием войск князь объяснял императрице и Военной коллегии, что в «новозавоеванных провинциях» царит «безмерная дороговизна», генералы и офицеры «без прибавки жалования пропитать себя не могут» и от невыносимых условий уже один майор и три капитана «с ума сбрели»{428}. Один из этих несчастных, капитан Яков Похвиснев, «на многих со шпагою бросался и поколол подполковника Колюбакина, а потом, сидя в Астрахани под арестом, изрезал ножом обретающегося при нем на карауле салдата Щоголева» и произнес — на свою удачу — «непристойные слова» по политической части, после чего был отправлен в Военную коллегию и в 1730 году официально признан невменяемым{429}.

Ехать в Низовой корпус хотели не все. Направленный было в конце 1728 года на смену умершим начальникам в Иран генерал-майор Густав Оттон Дуглас, несмотря на все его «сердечное возбуждение и охоту к службе», покорнейше просил его «от оного похода освободить» (несмотря на то, что участие в походе принесло бы ему повышение в чине), поскольку никогда не командовал пехотой: «…яко старший генерал-маеор при всей армии, а именно при кавалерии вашего императорскаго величества обретаюсь. Сверх же того я, нижайший, за всегдашним моим слабым здравием, в состоянии не обретаюсь такой дальний путь туда производить и фамилию свою, которая, по благодати Божией, приумножилась, с собою взять, а здесь потому ж оставить не можно, ибо никаких деревень не имею и о конечном моем и фамилии моей разорении весьма опасатися принужден».

Долгоруков не возражал. Знакомый с местными «конъектурами» бывший начальник Низового корпуса понимал, что «командующие в персидских местах народ персидский, который весьма непостоянный и шаткий, не одним воинским искусством и силою оружия в подданстве и в покорности содержать могут, но больше особливыми искусными с ними поступками и обхождением, и для того очень нужно таких знающих выбирать, на которых бы можно безопасно в том положиться и который бы в потребном случае, ежели в Гиляни генерал-лейтенант Левашов умрет (что в таких опасных местах легко случиться может), мог, по близости от Гиляни место его, до прибытия другого командира, заступить». На такую должность требовалось «способную особу выбрать, на которую б можно верно положиться». Выходец же из шведской службы, взятый в плен в Полтавской битве, в глазах князя «искусным обхождением» не обладал; посредственного служаку не стоило направлять туда, где «в главном правлении наивящшая сила зависит»; тем более что «помянутый генерал-маеор при всей армии старше и в Персию инако, как генерал-лейтенантом, отправить его невозможно, а в Персии два генерал-лейтенанта и в добавку третей не требуется»{430}. Командировка Дугласа была отложена, но вступившая вскоре на престол Анна Иоанновна в 1731 году отправила-таки его, уже получившего к тому времени генерал-лейтенантский чин и небольшое имение, в Иран, несмотря на слезные просьбы его супруги{431}.

Весной 1727 года под началом пожалованного в генерал-лейтенанты Долгорукова состояли генерал-лейтенант фон Штаф, генерал-майоры А.И. Румянцев, В.Я. Левашов (в этом году они также были произведены в генерал-лейтенанты), А.И. Загряжский и Н. Шипов и два бригадира — Штерншанц и Юнгер. В этом же году Штаф и Шипов умерли на Куре; в 1728-м скончался Штерншанц. Участник похода 1722 года и первый комендант Баку бригадир Иван Барятинский покинул город в июле 1724-го и прибыл в Москву совершенно больным. «Жестоко стражду и едва по избе временем могу пройти», — писал он своему «патрону» Меншикову в декабре. В Иран Барятинский больше не вернулся, но болел долго, так что даже не смог занять предназначенное ему еще Петром I место члена Военной коллегии{432}.

Долгоруков рекомендовал министрам при «командировании» в Низовой корпус «очередь с определением срока учинить, понеже некоторые персоны высокою вашего величества милостию пожалованы в генерал-маеоры из младших бригадиров и из полковников и оную вашего величества милость еще не заслужили». Но в то же время он понимал, что частая смена командующих вредна: «Буде кого послать из генерал-лейтенантов, дав чин генерала полного, то генерал-лейтенантам Левашову и Румянцеву будет не малая обида, понеже оные там уже многое время и всегда в воинских обращениях и в безпокойстве находятся и порядочными своими и искусными в воинских делах поступками к интересу вашего величества многие знатные заслуги показали, которыя их дела от вашего величества милостивно апробованы».

В июле 1729 года Верховный тайный совет повелел «переменять» генералов корпуса через три года, и в дальнейшем ротация командного состава происходила регулярно. На смену выбывшим в том же году приехали генерал-майоры Ю.И. Фаминцын и Т. фон Венедиер. Первый в 1731 году просил о смене, поскольку «стал быть дряхл и от ран немощен, особливо же имеет каменную болезнь и ноги пухнут», но, так и не дождавшись «усмотрения» командующего, умер в Астаре. Второй благополучно отбыл и получил назначение в Прибалтику. В 1730 году на службу в корпус были отправлены генерал-майоры А.Б. Бутурлин (отпущен в 1733 году) и Д.Ф. Еропкин; последний уже служил на юге в 1725-1727 годах в «поисках» против шамхала и при комиссии «для разграничения с турками персидских земель», отбыл больным, но после отпуска и повышения в чине вновь был направлен на Кавказ на замену переведенного на Царицынскую линию Загряжского. В 1731-м в Иран посланы генерал-майоры П. де Бриньи и упомянутый Г.О. Дуглас. В 1732-м на короткое время был отозван даже бессменный Левашов, и корпусом стал командовать генерал-лейтенант Людвиг Гессен-Гомбургский вместе с генерал-лейтенантом М.И. Леонтьевым и генерал-майором И.И. Бибиковым{433}.

В неменьшей степени волновал Долгорукова и состав офицерского корпуса. Еще в 1723 году Петр I разрешил не вычитать у служивших в Низовом корпусе четверть жалованья{434}, но эта «прибавка» была явно недостаточной. В 1727-м князь добился для «своих» офицеров повышения жалованья и увеличения провиантского довольствия{435}. Это повышение обошлось казне в 241 077 рублей, которые было велено изыскать из «не положенных в штат» доходов и «остаточных» средств{436}. В 1728 и 1729 годах, уже вернувшись с юга и став фельдмаршалом, Долгоруков по-прежнему официально «курировал» Низовой корпус и требовал соблюдения указа от 4 декабря 1725 года, предписывавшего «переменять» офицеров через два года тяжелой службы, поскольку «генеральские персоны и штаб и обер офицеры с начала, без перемены, оболели и охоту потеряли к службе вашего величества, и кои отсель посылаются, те причитают себе за ссылку, что и правда есть резон — без перемены до смерти быть в Персии походило на ссылку; а ежели с переменою двугодною, учиня справедливую очередь, не надеюсь, кто б мог отговариваться». В таком случае, по мнению фельдмаршала, не нужно будет и платить повышенное жалованье «по табели 1720 года», — ведь офицеры на таких условиях, «как выше упомянуто, с одним жалованьем, а не вдвое с радостию поедут». Но при этом он считал нужным «на перемену штаб и обер офицеров треть или сколько за благо разсуждено будет наперед отправить, а как туда прибудут, то тогда толикоеж число из тех, которые с начала там и в особливых трудных местах обретались, отпущены быть могут, ибо когда наперед оттуда отпускать, то долгое время продолжится, пока другие прибудут, и оттого не малое оскудение в офицерах будет, чего состояние тамошних дел не терпит»{437}.

Документы Верховного тайного совета свидетельствуют, что эти обращения подействовали: в 1728 году в Низовой корпус были направлены 124 офицера («полковников 2, подполковников 3, маеоров 2, капитанов 3, поручиков 10, подпоручиков 7, адъютант 1, прапорщиков 96») с повышением в чине{438}; в 1730-м — 74 драгунских офицера{439}. Возвращавшимся же по решению Верховного тайного совета 1729 года предоставляли годичный отпуск{440}. В том же году «верховники» утвердили «мнение» Долгорукова о перемене штаб и обер офицеров через три года «по третям каждого чина»; генералы же должны были отслужить по три года полностью{441}.

Однако не всем повезло смениться через означенный срок. В заморских полках держали в строю ветеранов — таких как беспоместный драгунский капитан Никита Уваров, прошедший Северную войну и «турецкую акцию» 1711 года; он несколько лет ходил «в партии» под Кумтаркалами и в другие места вместе с сыном-поручиком, о чем 64-летний офицер рассказал в 1730 году в Герольдмейстерской конторе. Вместе с ним прибыл с аттестатом от Долгорукова такой же беспоместный 57-летний герой Нарвы и Полтавы, израненный полковник Гирканского полка Александр Маслов, отслуживший в Дагестане пять лет в экспедициях против «горских татар» и при обороне «Аграханского транжамента». Это под его командованием гарнизон отстоял крепостцу от шамхальского войска в 1725 году, за что он был награжден 100 рублями. Неграмотный 59-летний капитан Астраханского драгунского полка Иван Порошин прибыл вместе со своей частью на Кавказ в 1723 году, будучи еще прапорщиком, и служил там «без перемены» семь лет; 56-летний капитан Ширванского полка Борис Глазатой — тот самый, который оборонял в 1725 году «транжамент» и ходил в «партию» на шамхала, — оставался пять лет{442}. Когда Маслов вышел в отставку, у него не было ни детей, ни крестьян. Борис Афанасьевич Глазатой в 1730 году был майором отставлен «в дом до указа»; после отпуска назначен воеводой Церевококшайска, а в 1738-м-к сбору «адмиралтейской доимки» в Воронежской губернии и только в марте 1740 года вышел в «чистую» отставку{443}.

55-летний Андрей Солдатов за годы службы с 1722 года стал из прапорщика капитаном своего Зинзилинского полка. Дослужившийся до полковника и коменданта Баку 52-летний Богдан Киселев оставался в Иране с 1723 года по 1731-й и был отпущен, но продолжил служить и вышел в отставку в 1743 году с целым букетом тяжелых болезней; однако у него хотя бы имелись вотчины в Арзамасском и Пензенском уездах с 565 душами крестьян. А воевавший с 1700 года капитан Ранокуцкого полка Иван Соловьев отставку получил в 1730 году, но «деревень и пропитания своего не имел»{444}.

Рядом с русскими в рядах имперской армии исправно служили офицеры-иностранцы — моряки, как Карл фон Верден; инженеры, как полковник, а затем генерал-майор Адриан де Бриньи, «сочинявший» чертежи и модели крепостей; артиллеристы, как майор Иоганн Гарбер, оставивший подробное описание «новоприобретенных провинций»; полковники Андрей Девиц, Александр Фразер, Яков фон Голтен, Яков фон Стралон, Леопольд де Беаусобри; подполковники Андрей Девсон и Франсуа ле Шапеле де ла Саренс, майор Филипп Гнам. Сын «старых выездов иноземца» и участник всех войн петровского царствования «полковник иноземец Андрей Томасов сын Юнгер» с 1722 по 1726 год был комендантом Дербента, а затем обер-комендантом Астрахани{445}. В Дербенте нес службу и скончался «от ран» пожалованный из полковников в бригадиры фон Лукей, а в Астаре умер ставший из бригадиров генерал-майором Иоганн фон Штерншанц.

Так как к новому месту службы ехать желали не все, иных отправляли «за караулом», как, например, кондукторов Н. Желтухина и К. Корсакова и учеников И. Брюхова и П. Татарникова — за «буйство» и прочие «упущения по службе»{446}. В декабре 1727 года подполковник Ингерманландского полка Никита Ступишин подал в Военную коллегию прошение, в котором указал, что с 1700 года «был на многих баталиях и акциях и в партиях, и в морском галерном флоте и на стекголмской стороне и при оном полку был всегда безотлучно». Ветеран просил не посылать его с рекрутами «на Низ» и от службы уволить по причине «параличной болезни», по причине каковой он плохо владеет рукой и ногой. После обследования болезнь была констатирована, но Ступишин все равно в августе 1728 года был отправлен на службу, в утешение получив чин полковника{447}. В 1733-м он был назначен комендантом Дербента{448}.

А один из инициаторов «персидского похода», генерал-майор А.П. Волынский, к месту назначения так и не прибыл — правда, скорее всего потому, что находился в 1730 году под следствием по поводу злоупотреблений в бытность его казанским губернатором. Волынский принес императрице Анне Иоанновне «повинную», был в следующем году прощен и в Иран уже не отправлен{449}.

Среди офицеров-иностранцев не удалось избежать нежеланной командировки не только генерал-майору Дугласу. Другой «немец» — генерал-майор Томас фон Венедиер — потребовал себе «полный генерал-майорский трактамент» и не выплаченное с 1726 года жалованье, которое он получал по прежнему бригадирскому чину, но назначение принял. Настойчивый генерал добился-таки выплаты ему 3857 рублей, с которыми и отбыл к месту службы и, по отзыву Левашова, показал себя «трудолюбивым»{450}.

Другим способом повышения офицерского «куража» Долгоруков считал производство отличившихся на службе. В 1727 году он не раз в своих доношениях подчеркивал «ревность» и способности генерал-майоров Румянцева и Левашова. После смерти фон Лукея Долгоруков настоял на назначении командиром Дагестанского полка подполковника Ильи фон Феникбира, а на место ушедшего в отставку полковника Гирканского полка А. Маслова — подполковника Михаила Барятинского, зарекомендовавших себя «в партиях, акциях и в походах». Он же представил к повышению в бригадиры служившего на Кавказе с 1722 года полковника Рязанского драгунского полка Леонтия Соймонова, который, «как до прибытия моего в Персию, так и при мне, во исправлении своего чина весьма себя искусным и к пользе вашего величества интереса ревнительным показал»{451}. Такой протекции удостаивались далеко не все: герой сражений с горцами в январе 1725 года прапорщик Архангелогородского драгунского полка Федор Исаев писал самому Макарову в Кабинет, чтобы получить повышение, — и в том же году был пожалован в капитаны{452}. Кроме того, он сумел получить разрешение на определение своих детей в гвардию{453}.

Однако в состав корпуса попадали не только заслуженные боевые офицеры, но и те, чья карьера в столице не задалась. В 1728 году в Иран поехал бывший обер-комендант Петербурга Юрий Фаминцын, потерявший место после «падения» своего «патрона» — Меншикова; в 1731-м он безуспешно просил о переводе и в том же году умер в Астаре{454}. В 1729 году был удален от слишком тесной близости с цесаревной Елизаветой камергер ее двора красавец Александр Бутурлин — в армию на Украину, а затем в Низовой корпус; Румянцев ему поначалу не доверял и желал «опробовать» в деле. Оставленный в Дербенте Бутурлин жаловался на «неисцельные» хвори; в 1732 году комиссия во главе с комендантом полковником М. Барятинским его освидетельствовала и признала наличие гнойной раны («фемеры») на ноге, припадков «ипохондрии» с жаром, рвотой и кашлем с кровью, но, несмотря на это, молодой генерал отбыл с Кавказа только в декабре следующего года{455}.

Туда же «в разные чины» военные суды отправляли преступников, подобно разжалованному «в профосы вечно» за растрату «комиссару» Афанасию Худеяровскому. На запрос Сената Адмиралтейств-коллегия представила список из шести десятков отосланных с 1725 года «для обращения в персицкие полки» проштрафившихся служивых; туда попадали на срок от пяти до десяти лет за побеги, кражи «казенных мяс» и другого имущества, «блуд» и насилие, безудержное пьянство. К примеру, на Кавказ отправился искупать грехи прогулявший казенный мундир и «не унявшийся» и после этого этом канонир Степан Сипов{456}. Военная коллегия в июне 1726 года согласилась с мнением командующего Низовым корпусом, что совершивших здесь преступления солдат и офицеров следует не отправлять на каторгу в Россию, а оставлять в Гиляне, где всегда «в работных людях имеетца нужда»{457}.

Наконец, в ведении князя находились моряки Астраханского адмиралтейства («конторы над портом»), основанного Петром I в 1722 году. В его состав входили «адмиралтейское строение» в самом городе, пристань с земляной крепостцой и провиантскими магазинами на выходе в море у острова Четырех Бугров (после шторма 1726 года она была перенесена на остров Седлистый). Строились новые суда (гекботы, галиоты, эверсы, шнявы, шхерботы) в Нижнем Новгороде и Казани; в Астрахани они ремонтировались и оттуда выходили в море, доставляя пополнения и провиант гарнизонам Низового корпуса. Команда флотилии в 1725 году состояла из 1050 моряков и портовых мастеровых. До 1726 года ее возглавлял голландец капитан Карл фон Верден, затем — контр-адмирал (шаутбенахт) Иван Сенявин, а после его смерти в 1727-м — капитан-командоры Захар Мишуков и Федор Кошелев (с 1730 года){458}.

Моряки в боях не участвовали, но так же часто рисковали жизнью, пускаясь в плавание по коварному Каспию. В 1726 году фон Верден рапортовал о том, что в предыдущие годы погибли и пропали без вести: в 1723-м — 12 кораблей, а в 1724-м — шесть{459}. На склоне лет старый капитан Иван Грязное вспоминал, как в 1722 году молодым гардемарином ходил на тялке с мукой в Дербент, где стоял с армией Петр I, и по бурному осеннему морю в Гилян с батальонами Шилова; весной 1723-го он вез туда же рекрутов, потом ходил с командующим Матюшкиным брать Баку, а оттуда вновь в Гилян, где пришлось зимовать и участвовать в военных операциях «на Кескерской стороне»; запись обо всех этих приключениях уместилась в нескольких скупых и бесстрастных строк. Особо запомнился лишь ноябрьский шторм под Тарками, «обломавший» мачту и «оборвавший» паруса у судна, на котором ехала к мужу отважная «пассажирка подполковница Фанлукейша», да жестокая зимовка 1724/25 года на «Учинской косе» в Аграханском заливе, когда моряки «нужду имели в пище и опасны были от неприятеля»{460}. О произошедшем летом 1725 года кораблекрушении автор даже не рассказывал — только отметил: «…отданы мы были под суд за потеряние судов». Такие случаи действительно рассматривались военным судом: в 1726 году в «потоплении» гекбота «Гиркань» обвинялся капитан-лейтенант Петр Пушкин; гекбота «Св. Петр» — унтер-лейтенант Петр Юшков, а гекбота «Апшеронь» — мичман Петр Головин. Все эти моряки были признаны невиновными в крушениях и сделавшими все возможное для спасения своих судов{461}.

В суровых условиях морской службы быстро становилась ясна пригодность к ней. Одним из лучших каспийских капитанов стал Федор Соймонов — именно ему петербургское начальство поручило вновь «описать восточной берег Каспиского моря достовернее, и возвращаяся назад, все оное море объехать». Выйдя в море в мае 1726 года на трех судах с лейтенантом Осипом Луниным и командой в 140 человек, Соймонов подробно исследовал восточный берег. От Красноводского залива экспедиция направилась на юг к Астрабадскому заливу, в котором из-за «противных» ветров простояла на якорях девять дней, но на берег ее участники «съехать не осмелились». С борта корабля Соймонов хорошо видел город Фарабат (Астрабад), его окрестности, гору «Демован» и оставил красочное описание южного берега, заключая, что «такого приятного к виду человеческому места, нам тогда показалося, лутче быть не может».

На пути в Гилян русские корабли в течение недели перехватили 14 персидских бус и «их людей и товары брали на свои суда»(все военные корабли арестовывали суда, не имевшие «паспортов» от российских командиров, и таких «призов» немало скопилось в Баку, Дербенте и Астрахани){462}. Достигнув через 12 дней Гиляна и оставив там пленных, Соймонов из-за постоянных штормов с трудом довел свои корабли до Баку. Там он посетил «места, где огни горят», а затем, минуя Дербент, Аграханский и Кизлярский заливы, вернулся в Астрахань и «чрез некоторое время всего того нашего мореплавания, учиня надлежащие картины и с содержанными журналами в государственную Адмиралтейц-коллегию отправили». Материалы картографических съемок каспийского побережья получили высокую оценку, и в том же году по именному указу Екатерины I велено было «обретающагося ныне в Астрахане от флота капитан-лейтенанта Федора Соймонова за долговременную ево в Астрахане службу написать в капитаны 3 ранга и быть ему тамо до указу»{463}.

Рядом с Соймоновым так же отлично служили капитан-командор Жан Рентель, капитан-лейтенанты Василий Урусов и Василий Мятлев. Другие же, как лейтенант Потап Мусин-Пушкин и унтер-лейтенант Егор Мещерский, долго не задерживались — по той причине, что постоянно «находятся в шумстве и к содержанию в службе быть неудобны»{464}.

Сухопутные командиры обычно в морские дела не вмешивались, но трения все же возникали — особенно после отъезда влиятельного Долгорукова, который отметил, что моряки по отношению к Румянцеву и Левашову «не так послушны им, как при мне были». В 1729 году нехватка «морских служителей» заставляла Мишукова обращаться к генералам, но те не отдавали морскому ведомству солдат (которых и так не хватало), так что Долгоруков в итоге вынужден был требовать присылки настоящих матросов с Балтики. Левашов, в свою очередь, жаловался, что Адмиралтейство не присылает ему шхерботов, тогда как «в Зинзилинском заливе банк весь обмелел», а потому морские корабли не могли в него войти и требовались разгрузочные суда для доставки грузов на берег{465}.

Конфликт был разрешен следующим образом: Верховный тайный совет потребовал от главного командира над портом Мишукова исполнять требования генералов, которые «до Низового корпуса принадлежат». Новые корабли спускались по Волге, однако, будучи наскоро построенными, быстро выходили из строя и пускались на дрова (в 1726 году фон Верден докладывал о 85 судах, за два года оказавшихся «в росходе).

Некомплект моряков и работников оставался хроническим явлением: Мишуков в 1730 году безуспешно требовал у Адмиралтейств-коллегий работников, а его преемник Ф. Кошелев в следующем году просил выделить ему не менее двух тысяч солдат для «работ адмиралтейских» под угрозой срыва поставок провианта войскам. Судя по донесениям из Астрахани, эти проблемы сказывались на состоянии флотилии: в мае 1727 года Мишуков докладывал об имеющихся в наличии 78 морских судах, в 1728-м — 96, но в феврале 1730-го насчитал только 43 корабля{466}. Дальше ситуация только ухудшалась: в 1731 году нужды корпуса обеспечивали 38 судов, в 1732-м — 36, в 1733-м — 33; нехватка транспортных средств приводила к постоянному «недовозу» провианта, исчисляемого десятками тысяч кулей{467}. В тревожном 1733 году, когда крымские татары прорвались в Дагестан с севера, нехватка матросов и кораблей заставляла морских командиров отряжать на работы солдат, чему категорически противились генералы{468}.

За годы пребывания в прикаспийских провинциях Низовой корпус так и не смог обеспечить себя продовольствием за счет местных ресурсов. Весь необходимый провиант приходилось доставлять морем, что, в свою очередь, требовало значительного количества судов и ставило под угрозу снабжение армии. В том же 1733 году сводки о доставке провианта имели такое же значение, как донесения о ходе боевых действий. Генерал-кригс-комиссариат докладывал Сенату, что для «удовольствия» войск требуется 89 541 куль муки, 5594 куля крупы, 1495 кулей соли, 52 024 куля овса, и представлял данные об их завозе{469}.

Попытка перейти на местное снабжение была предпринята в декабре 1733 года, когда Сенат повелел узнать, нельзя ли с тамошнего населения «вместо обыкновенных податей хлебом брать». Однако успеха эта инициатива не имела. В следующем феврале командующий Левашов сообщал, что хлеб для армии имеется лишь «в Шебранских и Мушкурских магалех», но «вместо подати обыватели пшеницей и пшеном сорочинским (рисом. — И. К.) давать отказались»; заставлять же их генерал не рекомендовал, ибо «забунтовать или розбежатца могут». Что же касается возможных закупок, то Левашов извещал о местных ценах на хлеб, но не знал, во что обойдется провиант из России «в подряде и с провоза» и предоставлял столичным властям прерогативу решать, как выгоднее обеспечивать продовольственное снабжение армии{470}. В том же году «натуральные» сборы в Бакинской, Сальянской и Низовой провинциях дали немного: 31 фунт шафрана, 1 пуд 35 фунтов шелка, 1,25 фунта табака, шесть четвертей риса и 598 четвертей ячменя, который был частично отдан поселившимся армянам и пущен в продажу{471}.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Женщины, менее подчиненные семье

Женщины, менее подчиненные семье Указания на семейное положение налогоплательщицы касаются 14,5 процента женских дворов — это немного. В самом деле, учитывая то, что говорят о положении женщин в ту эпоху — вечных подчиненных, переходящих из-под опеки отца под опеку мужа,

Начальники и подчиненные

Начальники и подчиненные На XX съезде КПСС в 1956 г. Хрущев, начав поливать Сталина грязью, представил дело так, что Сталин, этот физически не очень сильный человек с полу-парализованной левой рукой, непрерывными убийствами держал в страхе сотни тысяч партийных и

Часть III КОМАНДИРЫ И БОЙЦЫ

Часть III КОМАНДИРЫ И БОЙЦЫ «Посылать людей на войну, не обучив, значит предавать их». Конфуций В июле 1918 года V съезд Советов, одобрив решение ВЦИК о введении всеобщей воинской обязанности, специально подчеркнул, что право защищать Социалистическое Отечество с оружием в

"Мои командиры!

"Мои командиры! Я отдал приказ о первой наступательной битве этого года. На вас и подчиненных вам солдат возложена задача добиться во что бы то ни стало ее успешного проведения. Значение первой наступательной операции этого года исключительно велико. Эта начинающаяся

Командиры

Командиры Как уже отмечалось, потери дивизии после первого боя были весьма значительны. Выбывших офицеров заменили сержанты. Они хорошо справлялись с возложенными на них обязанностями, умели поддерживать в своих подразделениях твердую дисциплину. Около года дивизия не

Корпусные командиры

Корпусные командиры На протяжении Второй мировой войны в составе войск СС были созданы управления семнадцати корпусов:I танкового корпуса СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер»;II танкового корпуса СС;III (германского) танкового корпуса СС;IV танкового корпуса СС;V

Дивизионные командиры

Дивизионные командиры За время войны посты командиров дивизий СС занимали 99 человек. Именно они будут предметом нашего рассмотрения. В то же время в самом начале надо сказать, что еще 16 человек временно исполняли обязанности командиров дивизий незначительный срок. В

Командиры

Командиры Судя по тому, что доспех офицера, изображенного на алтаре Домиция Агенобарба (вторая половина I в. до н. э.), похож на тот, что фигурирует на колонне Траяна (начало II в. н. э.), «мода» на доспех позднеэллинистического типа сохранялась в римской армии на протяжении

История и командиры

История и командиры Сражения и смерть погубили репутацию и карьеру многих советских командиров, участвовавших в операции «Марс». Но других спасла искаженная история и капризы тоталитарной политической системы. Потерпевшие поражение командиры фронта оставались

КОМАНДИРЫ И КОМИССАРЫ

КОМАНДИРЫ И КОМИССАРЫ Еще со времен Гражданской войны сложилось так, что в частях и соединениях (полках, бригадах, дивизиях, корпусах) войсками руководили почти на равных два человека — командир и комиссар. И так продолжалось довольно длительное время. Такое положение

ИЗ ПОЛИТРАБОТНИКОВ — В КОМАНДИРЫ

ИЗ ПОЛИТРАБОТНИКОВ — В КОМАНДИРЫ В годы Гражданской войны нередко боевая обстановка складывалась так, что политработнику (политруку, комиссару) приходилось заменять командира подразделения, части, соединения на его посту и вести войска на выполнение поставленной

Командиры и экипажи

Командиры и экипажи От командира вспомогательного крейсера в походе зависит слишком многое. Для того чтобы суметь успешно воевать в сложнейших условиях и обстоятельствах, он должен быть умным, волевым, изобретательным, хладнокровным и являться образцом подражания для

КОМАНДИРЫ ЭЙНЗАЦГРУПП

КОМАНДИРЫ ЭЙНЗАЦГРУПП Командиры эйнзацгрупп гордились своей работой. Обергруппенфюрер СС Фридрих Экельн, старший эсэсовский начальник в Риге, хвастался изобретением метода казни, который он называл «упаковка сардин». Жертвы выстраивались вдоль края длинных могил (см.

3. Командиры

3. Командиры У них много общего. Дуайт Эйзенхауэр всего на год старше Эрвина Роммеля. Оба выросли в небольших городках: Эйзенхауэр — в Абилене, штат Канзас; Роммель — в Гмюнде, Швабия. Отец Эйзенхауэра работал механиком, отец Роммеля — школьным учителем. И тот и другой

Сотрудничество в сфере сухопутных сил 2: финские части, подчиненные немецкому командованию

Сотрудничество в сфере сухопутных сил 2: финские части, подчиненные немецкому командованию 1. Оборонительные планы финнов в ЛапландииДо Зимней войны полагали, что из-за слабо развитой дорожной сети Советский Союз не сможет сконцентрировать против Северной Финляндии

2. Графства и округа, подчиненные сеньорам

2. Графства и округа, подчиненные сеньорам Графства, ставшие рано или поздно наследственными в тех государствах, которые сформировались после крушения империи Каролингов, не все были поглощены новыми, более крупными образованиями, которые мы именуем герцогствами.