Вильгельм Завоеватель

Вильгельм Завоеватель

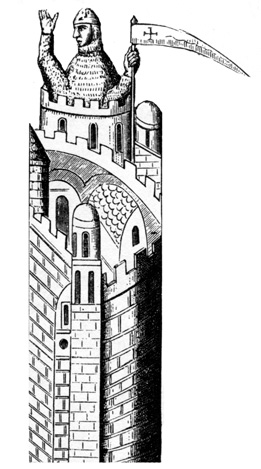

Строитель башни

Было холодное сырое утро. Со стороны Темзы дул колючий ветер. Огромный черный с отливом ворон каркнул металлическим голосом, и когда мы вошли под своды Белой башни, она показалась еще более зловещей и громадной.

Приближаясь к памятнику Вильгельму Завоевателю, я смотрел вверх сквозь легкую дымку на его меловые камни и ощущал всю жестокость этого места. Я не думал о привидениях Анны Болейн и множества других людей, чья кровь была пролита на этом самом месте — как раз здесь, где что-то мел уборщик в желтом жилете. Не думал я и об останках детей, которые были найдены замурованными в стены, и о тысячах обезглавленных тел, обнаруженных под церковью.

С момента своего возведения по велению Вильгельма Завоевателя лондонский Тауэр был своего рода Лубянкой, не просто зданием, а символом власти, наводящим страх и ужас.

«Для своего времени это был небоскреб, — сказал Виктор Лукас, сержант стражников-йоменов лондонского Тауэра, когда мы, запрокинув головы, разглядывали прекрасные очертания башни. — В англосаксонском Лондоне не было ничего подобного». Конечно, с такой высоты было удобнее следить за Темзой, что позволило прекратить бесконечные вторжения с моря, которые веками терзали Лондон. Но главное ее назначение конечно же — это быть символом.

Она напоминала англичанам об их поражении. Их повергли, их разбили, смяли, раздавили, их покорило племя, построившее такое количество темниц и башен, о котором на нашем острове никто никогда и не помышлял.

Нормандцы даже не использовали местный камень при строительстве башни. Они презирали кентский песчаник и доставляли морем известняк из Кана. И не только архитектура, но и сам образ этого строения был привнесен извне — огромный чужеродный куб, врезавшийся в ландшафт римских развалин и скопления англосаксонских хижин.

Все это было оскорбительно, да еще и исходило от наглого самозванца. Этот Вильгельм, родство с которым любят прослеживать нынешние аристократы, даже не был англичанином. Он просто нагло захватил власть.

Он родился в Фалезе приблизительно в 1028 году и был незаконнорожденным сыном герцога Нормандии Роберта I. Он был незаконным продуктом союза Роберта и дочери кожевника — ему и на Нормандию претендовать было непросто, не говоря уж об английском троне.

Вспомним, что в 1066 году законным королем был объявлен Гарольд Годвинсон; он был назван наследником Эдуарда Исповедника. А при чем же тут Вильгельм и какое отношение он имеет к Англии?

Вильгельм — нормандец, потомок офранцузившихся викингов, осевших в той части Франции, куда в 911 году пришел Роллон. Он не говорил по-англосаксонски. Единственной ниточкой, связывавшей его с Лондоном, было дальнее родство с Эммой, женой Этельреда Неразумного, самого никчемного короля в истории Англии. Вильгельм был ее внучатым племянником, так что это была очень тонкая нить, и тем не менее Вильгельм был уверен, что рожден править Англией. И он приступил к делу с пугающим рвением.

Пережив в детстве покушение и счастливо избежав смерти (по ошибке закололи ребенка в соседней колыбели), Вильгельм вырос высоким, около 177 сантиметров — довольно большого роста для нормандца, — рыжеволосым, с сильными руками, что позволяло ему стрелять из лука на скаку — верхом на несущейся галопом лошади. Он очень любил поесть и в среднем возрасте отрастил живот таких размеров, что недоброжелатели называли его беременным. Он ненасытно изучал искусство охоты и войны и к моменту смерти Эдуарда Исповедника был психологически готов к походу, достойному Цезаря, — к вторжению с моря, которое изменит Англию и мир навсегда.

Нет необходимости повторять основные сведения об этой кампании: как Гарольд одновременно столкнулся с двумя угрозами — со стороны датчан и нормандцев; как он отступил на юг в битве у Стэмфордского моста и был ранен в глаз стрелой в Гастингсе. Все это хорошо известно (или, черт побери, должно быть хорошо известно) каждому школьнику Остается лишь неясным, как Вильгельму удалось провернуть это дело.

Конечно, хорошо объявить себя завоевателем маленького холма на побережье Суссекса, но, с тех пор как Альфред восстановил город и его укрепления, Лондон стал держателем ключей от всего королевства. Лондон был жирным пауком в центре паутины римских дорог, и Вильгельм потратил на удивление много времени, чтобы стать хозяином города. Действительно, чем глубже изучаешь историю, тем больше сомневаешься, имела ли битва при Гастингсе такое уж решающее значение.

Может быть, лондонцы и выстояли бы. Может быть, они бы и изменили весь ход истории, если бы повели себя умнее, а их вожди были мудрее.

«Лондон — великий город, — говорится в «Песни о битве при Гастингсе» XI века, — самый богатый в стране, и в нем полно упрямых жителей. Защищенный слева стенами, а справа рекой, он не боится врагов и не опасается, что его возьмут штурмом». И в конце концов именно цинизм лондонцев и распри между ними привели к тому, что город и вся страна оказались в руках Вильгельма.

Целый месяц после битвы при Гастингсе Вильгельм кружил вокруг города в надежде, что Лондон падет к его ногам. За стенами существовала пронормандская группировка, и правда — двор Эдуарда Исповедника демонстрировал склонность к нормализации. Но на тот момент пронормандцев было меньше, чем просаксонцев, которые поддерживали притязания некоего Эдгара Этелинга.

Надо понять, что Лондон в этот период был мультикультурным водоворотом. За последние семьдесят лет он столько раз переходил из рук в руки — от английских правителей к скандинавским и назад, — что к моменту прихода Вильгельма в Гастингс город кишел англосаксонцами, и англодатчанами, и англокельтами, и англонормандцами, не говоря уже об иностранных купцах со всего мира.

И если кто-то шел в лавку купить фунт требухи, то никогда не знал, на каком языке говорить. Пока лондонцы ругались на разных языках, в войсках Вильгельма вспыхнула дизентерия. Он попытался сдвинуть дело с мертвой точки и атаковал южную часть города, где дотла сжег почти весь Саутворк, и тем не менее победителя битвы при Гастингсе отбросили — и, может быть, это значит, что и лондонцы могли добиться большего, будь они дисциплинированнее.

Вильгельм отошел на юг и на запад и в конце концов переправился через Темзу аж в районе Уоллингфорда в Оксфордшире, прежде чем повернуть к Беркхамстеду в Хартфордшире. Отсюда он направил новое предложение лондонцам сдаться — и опять город медлил. Была уже осень 1066-го, и болезни и тяготы походной жизни косили ряды нормандской армии.

За стенами города защитниками руководил некий Ансгар-констебль, которого в некоторых хрониках называют «мэром» Лондона. Ансгар был ранен в Гастингсе, и его, как героя, внесли в город на носилках. Много недель, а может, и месяцев Ансгар держался.

Он бы стоял до победы, если бы не подвели его же собственные союзники. Эдгара Этелинга, англосаксонского ставленника, предположительно поддерживали Эдвин, граф Нортумберленда, и его брат Моркар. В критический момент они, похоже, куда-то исчезли — ушли на север и увели туда свои войска. Другой союзник Эдгара, архиепископ Стиганд, переметнулся на сторону Завоевателя, и к декабрю 1066 года Ансгар не устоял.

Подобно Светонию Паулину, Вильгельм вошел в город по дороге, которая сейчас называется Эджвер-роуд, но повернул направо на нынешнюю площадь Сент-Джайлз-сёркус и расположил свой штаб в Вестминстере. Там он соорудил «машины для осады и воздвиг огромные строения и железные рога таранов, чтобы разрушить город… чтобы превратить бастионы в песок и камня на камне не оставить от гордой башни».

Не совсем ясно, что подразумевает Ги Амьенский под «гордой башней», но, наверное, речь идет об остатках римских укреплений. Говорят, что Ансгар и компания оказали отчаянное сопротивление даже теми небольшими силами, которые у них оставались. Но рыцари Вильгельма оказались сильнее. Они «причинили много страданий Лондону смертью множества его сыновей и горожан».

Вильгельм был коронован королем Англии в день Рождества 1066 года. Обстановка в городе была такая напряженная, что церемония чуть не закончилась трагедией.

Перебежчик архиепископ Стиганд был удостоен чести водрузить английскую корону на нормандскую голову (хотя в том же году уже короновал Гарольда) и обратился к английской аудитории с вопросом по-английски, признают ли они Вильгельма своим королем. Они прокричали свое согласие — попробовали бы они этого не сделать в окружении нормандских рыцарей.

Епископ Кутанса Жоффруа (Джеффри) затем задал этот же вопрос по-французски для той части публики, которая не говорила по-английски. Нормандские рыцари рявкнули «да!», да так мощно, что стража снаружи испугалась — решила, что там происходит переворот. Они подожгли соседние здания, и все собрание выскочило — кто бороться с огнем, а кто грабить дома. Горстка священников и монахов осталась освящать короля, который дрожал с головы до ног. Что же касается Ансгара, то его земли в Энфилде были конфискованы, а сам он занял скромную должность священника в Вестминстерском аббатстве.

Во многих смыслах нормандское правление просто продолжило то, что было до него. Новый король издал знаменитый указ для лондонцев, в котором он очень дружелюбно приветствовал всех свободных горожан — французов и англичан — и заверил их, что все законы Эдуарда останутся в силе. «Ия повелеваю, чтобы каждое дитя наследовало после смерти отца, и я не допущу, чтобы кто-либо причинил вам зло. Да хранит вас Господь», — сказал великодушный новый правитель. Лондонская политическая система осталась нетронутой, просто саксонский бейлиф мягко превратился в нормандского шерифа, и лондонцы, в общем и целом, сохранили те свободы, которые получили при Исповеднике. По словам Уильяма из Пуатье, одного из самых льстивых нормандских летописцев, англичане были просто в восторге от того, что их завоевали.

«Многие англичане получили от его щедрот столько, сколько они не получали от своих отцов и бывших господ… Он дал им богатые поместья, а они взамен охотно сносили все тяготы и опасности. И ни одному французу не было отдано то, что несправедливо забрали бы у англичанина».

Однако нет никакой уверенности, что англичане смотрели на вещи таким же образом. Вильгельм разорил север Англии; если проявить хоть каплю объективности, нормандское завоевание было политической и культурной катастрофой для англосаксонцев. У них отбирали земли и титулы и отдавали их нормандской знати. Многим английским аристократам пришлось бежать из страны — кому во Фландрию, кому в Шотландию. Некоторые из них оказались в Византийской империи в рядах варяжской гвардии, а некоторые были проданы в рабство.

К 1086 году нормандская кукушка вытолкнула почти всех оперившихся саксонских птенцов из гнезда, и у английской аристократии осталось жалких 8 % от их исконных землевладений. Половиной страны владели 190 человек, а четвертью — только 11. И все они были нормандцами. Замечательные англосаксонские ремесла, такие как вышивание и ковка, были утрачены. Более того, стране навязали чуждый язык, и французский стал языком правящего класса на следующие три столетия.

Как заметил сэр Вальтер Скотт, подчиненность саксонцев просматривается в современном языке, когда мы используем английские слова в названиях домашних животных и французские — для готового к потреблению мяса. Так, саксонские слуги брали корову (cow) и обеспечивали нормандцев говядиной (beef), брали свинью (pig) и предлагали им свинину (pork), брали овцу (sheep) и предлагали им баранину (mutton). Скотт сочинил маленькую песенку, и пел ее один персонаж по имени Вамба. Вот она: «Нормандская пила на английском дубе, На английской шее ярмо висит; Нормандская ложка в английском супе, нормандец что хочет, то и творит».

Это было поражение и унижение, и меня всегда просто завораживали политические «экивоки» вокруг нормандского завоевания. «Et fuga verterunt Angli» написано на гобелене из Байё — «и англичане бежали». Любому современному человеку, говорящему по-английски, смысл ясен: мы, англичане, проиграли. А нормандцы завоевали нас, не так ли?

Я спросил стражника-йомена лондонского Тауэра, считает ли он, что мы — англичане — были завоеваны чужестранцами. Он призадумался, а потом рассудительно ответил: «Я полагаю, сэр, что в конце концов мы покорили их. Уже через сотню лет они называли себя королями Англии». Да, так оно и есть, но на три столетия языком английской элиты стал французский, а англосаксы были безжалостно спущены вниз по социальной лестнице.

Когда Вильгельм умер, его похоронили не в Лондоне, а в его родном Кане в Нормандии. Он стал таким жирным, что не помещался в саркофаг, и когда проводивший службу епископ надавил на крышку гроба, тело покойного лопнуло и из брюшной полости распространился такой ужасный дух, что собравшиеся стали падать в обморок.

Не думаю, что о нем скорбел хоть один из четырех тысяч англосаксонских лордов, потерявших свои земли, потому что надо признать горькую истину: это завоевание стало кошмаром для англосаксов. Но для Лондона — как раз наоборот, это была просто находка.

Допустим, не Гарольд, а Вильгельм схлопотал бы в глаз в Гастингсе. Или, предположим, Ансгар выиграл битву за Лондон. Без нормандского завоевания в городе никогда бы не воцарились мир и единение, которые возникают при жесткой власти.

Летописец сообщает нам, что при Завоевателе любая девушка могла проехать через всю Англию и никто бы ее пальцем не тронул, не обидел и не ограбил, а ведь именно безопасность и есть главнейшее условие развития торговли. Купцы из Кана и Руана приезжали продавать и покупать, и город расцвел после знаменитого указа. При нормандцах Лондон сразу получил привилегию — его не внесли в списки «Книги Страшного суда», — а ведь даже Винчестер в конце концов заставили провести инвентаризацию и подсчитать стоимость его имущества.

Возможно, впервые после римлян нормандский Лондон должен был стать несомненной и официальной столицей Англии. И Вильгельм бережно сохранил главное преобразование, которое стало определяющим для развития города.

Эдуард Исповедник первоначально перенес свой двор за черту города периода Альфреда и римлян: он хотел наблюдать за перестройкой Вестминстерского монастыря VIII века, который он превратил в аббатство. Вильгельм не только решил короноваться в аббатстве, но и разместил нормандский двор — центр управления и правосудия — в Вестминстере.

Вот и вышло, что Лондон приобрел двойственную природу: центр политической власти разместился бок о бок с центром экономического благополучия.

Время от времени торговцы выводили политиков из себя, а иногда политики науськивали толпу на торговцев. Но факт остается фактом: уже тысячу лет коммерческий район Лондона имеет простой и легкий доступ к правительству — и все-таки отделен от него; и эта полунезависимость идет только на пользу коммерческому динамизму Сити.

За это надо поблагодарить нормандцев, а еще можно поблагодарить их за верховенство закона, за потрясающие замки и прежде всего за решительное вливание в английский язык французской лексики. Если бы Гарольд выиграл битву при Гастингсе или Ансгар удержал Лондон, нам бы не был ниспослан свыше этот гибридный язык, которому суждено было покорить мир.

Успех этого гибрида приписывают гению нашего следующего великого лондонца — первого в плеяде тех, кто действительно родился в этом городе.

Прежде чем перейти к Чосеру, надо обратить внимание на одну важную деталь, которая касается его паломников. Подумайте: что их всех объединяет? Вот блудливый монах, распутная старая вдова, повар с огромным прыщом, пьяный мельник, тщеславная настоятельница. Если они шли из Лондона или откуда-нибудь еще севернее от реки, то в Кентербери вела только одна дорога — это маршрут, которым я каждый день приезжаю в город. Лондонский мост по-прежнему оставался единственной переправой через реку, а во время нормандских королей Англии он был очень шаткой штукой.

Мы знаем, как легко король Норвегии Олаф и его гребцы опрокинули его в 1014 году, и по 1136 год он десять раз либо обрушался, либо был серьезно поврежден, и тут нет ничего удивительного.

С 1000 до 1200 год население города удвоилось и достигло двадцати тысяч с лишним. Через этот ненадежный переход проходило все больше людей и товаров: везли шерсть из Дорсета, вино из Довиля. Вряд ли мост был шире 6–10 метров в самом широком месте, и там едва могли разъехаться две повозки. В 1170-м эта изношенная часть саксонской инфраструктуры подверглась новой нагрузке: возник приток пригородных жителей — в его средневековой форме, с испражняющимися лошадьми и гулкими каблуками.

Генрих II враждовал с Томасом Беккетом по поводу раздела власти между Церковью и государством. В определенном смысле спор закончился решительно в пользу Генриха, ведь мозги Беккета, уроженца Чипсайда, были размазаны по алтарю Кентерберийского собора. Но в смерти этот великий лондонец оказался сильнее, чем в жизни. Генрих совершил покаянное паломничество — а ведь для средневекового сознания это было доказательством торжества Господа над земными королями.

Для средневекового человека, который буквально воспринимал лижущие языки адского пламени, паломничество было шансом заработать очки у Всевышнего. В Кентербери потянулось еще больше паломников. Священник по имени Питер де Коулчерч, капеллан церкви, где крестили Беккета, предложил решение проблемы.

«Нужен каменный мост, — сказал он Генриху, — вот и все. Они этого заслуживают — и паломники, и святой великомученик». Генрих, которому надоело без конца оплачивать ремонт деревянного сооружения, согласился. Проект оказался очень дорогостоящим, поэтому он ввел налог на шерсть, создал монашескую гильдию под названием «Братство Лондонского моста» и позволил им собирать деньги от продажи индульгенций.

Из разных источников потихоньку потекли денежные ручейки, но все равно проект оказался неподъемным для Англии XII века. Река была без малого 275 метров шириной, с сильным течением и приливами. По проекту требовалось возвести двадцать каменных опор на кораблеобразных остроносых волнорезах, установленных на дне реки.

Сначала надо было соорудить плотину и откачать воду, чтобы можно было работать на дне реки. Это было за пределами тогдашних технических возможностей. У Генриха закончились деньги, и он умер; Питер де Коулчерч был похоронен в недостроенном фундаменте. Ричард Львиное Сердце был слишком занят Крестовыми походами. Строительство, забравшее жизни ста пятидесяти человек, завершилось через тридцать лет при короле Иоанне.

Он заключил хитроумную сделку с лондонскими купцами. В обмен на займы для завершения строительства моста они получали доходы от сборов и все будущие права на переправы через Темзу. Сегодня мы назвали бы это частной финансовой инициативой. Строительство Лондонского моста было завершено в 1209 году, и он пользовался огромной популярностью. Вдоль него выстроились дома и магазины с навесами, накрывающими толпу с обеих сторон. Людей было столько, что иногда паломникам требовался целый час, чтобы перебраться на другой берег.

Так они и проталкивались по мосту в течение следующих ста пятидесяти лет, через все средневековые беды и невзгоды — малые ледниковые периоды, Черную смерть, начало Столетней войны с Францией.

Они шли посмотреть на гробницу мученика, потому что верили, что это облегчит гнет боли и страданий, но иногда этот гнет превышал все мыслимые пределы, и тогда религиозного утешения было уже недостаточно.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава X. ВИЛЬГЕЛЬМ ЗАВОЕВАТЕЛЬ

Глава X. ВИЛЬГЕЛЬМ ЗАВОЕВАТЕЛЬ Армия вторжения стала лагерем на поле битвы. Герцог Вильгельм знал, что покорение только начинается. На протяжении более чем года он непосредственно планировал вторгнуться в Англию и занять английский трон. Теперь, через месяц после

Вильгельм I Завоеватель и битва при Гастингсе 1066 года. Четвертый крестовый поход 1204 года

Вильгельм I Завоеватель и битва при Гастингсе 1066 года. Четвертый крестовый поход 1204 года Наложение двух известных войн: английской и византийской Ввиду недостатка места мы привели лишь некоторые «событийные отождествления» между английской и византийской историями.

15. Вильгельм I Завоеватель и битва при Гастингсе якобы в 1066 году Четвертый крестовый поход 1204 года

15. Вильгельм I Завоеватель и битва при Гастингсе якобы в 1066 году Четвертый крестовый поход 1204 года 15.1. Наложение двух известных войн: английской и византийской Здесь мы приведем пример событийных отождествлений между английской и византийской историями. А именно,

Вильгельм I Завоеватель

Вильгельм I Завоеватель Герцог Нормандии, с юности мечтавший о королевской короне Англии и добившийся ее мечом Вильгельм I Завоеватель. Фрагмент ковра из БайёВильгельм был незаконным сыном Роберта I, герцога Нормандии. Он родился на севере Нормандии около 1027 года, в

XVI. Вильгельм Завоеватель

XVI. Вильгельм Завоеватель Затем в его деревянном доме с льняными парусами плывет она, королева, через роковые зловещие моря. А. Ф. Вместо детального рассмотрения периода английского правления Вильгельма, который продолжался двадцать один год, отметим его основные черты.

Вильгельм Завоеватель 1066–1087 гг

Вильгельм Завоеватель 1066–1087 гг Год 1066-й – самый известный в английской истории. При упоминании этой даты в памяти каждого английского школьника тотчас всплывают имена саксонского героя Гарольда и французского злодея Вильгельма, армии которых сошлись в битве под

Викинги. Вильгельм Завоеватель

Викинги. Вильгельм Завоеватель Экспансия викинговНыне овеянные романтикой викинги, выходцы из Скандинавии, в VIII–XI вв. принесли немало бед европейским странам, вторгаясь на их побережье. Норманны, как называли викингов в Западной Европе, «населяли море и на нем искали

Вильгельм Завоеватель

Вильгельм Завоеватель Строитель башни Было холодное сырое утро. Со стороны Темзы дул колючий ветер. Огромный черный с отливом ворон каркнул металлическим голосом, и когда мы вошли под своды Белой башни, она показалась еще более зловещей и громадной.Приближаясь к

Глава 13. ТАЙНАЯ ВОЙНА И ВИЛЬГЕЛЬМ ЗАВОЕВАТЕЛЬ

Глава 13. ТАЙНАЯ ВОЙНА И ВИЛЬГЕЛЬМ ЗАВОЕВАТЕЛЬ В 1016 году датские короли, объединившие к этому времени под своей властью, кроме Дании, южную часть Скандинавского полуострова, распространили ее и на Англию. Король Кнуд, правивший с 1016 по 1035 год, именовался королем Дании,

Вильгельм Завоеватель, 1066–1087 годы

Вильгельм Завоеватель, 1066–1087 годы Со смертью Гарольда у Вильгельма не осталось соперников, и после выигранной битвы он не спеша двинулся в сторону Лондона. На Рождество 1066 года его торжественно короновали в Вестминстерском аббатстве. На церемонии стоял такой шум, что

XVI. Вильгельм Завоеватель

XVI. Вильгельм Завоеватель Затем в его деревянном доме с льняными парусами плывет она, королева, через роковые зловещие моря. А. Ф. Вместо детального рассмотрения периода английского правления Вильгельма, который продолжался двадцать один год, отметим его основные черты.

4.1.4. Первый нормандский король Англии Вильгельм Завоеватель

4.1.4. Первый нормандский король Англии Вильгельм Завоеватель Вильгельм Завоеватель к шестидесяти годам был довольно тучным мужчиной. Во время езды на лошади, сделавшей неожиданный прыжок, он сильно ударился животом о луку седла. Развилась тяжелая, мучительная болезнь.

Вильгельм I Завоеватель (род. в 1027 или 1028 г. – ум. в 1087 г.)

Вильгельм I Завоеватель (род. в 1027 или 1028 г. – ум. в 1087 г.) Герцог Нормандии, после завоевания им Англии – английский король (1066 г.). Создал сильное, хорошо обученное войско, ставшее залогом его побед. Вильгельм, герцог Нормандский, был побочным сыном и преемником

Завоеватель. Вильгельм I

Завоеватель. Вильгельм I Туманным осенним утром 1058 года Ги, правитель графства Понтье в Северной Франции, получил приятное известие. Его рыцари, объезжавшие берег Ла-Манша в поисках пиратов, нашли выброшенную на берег ладью под английским флагом. Среди гревшихся у костра