Глава VI ОБОСТРЕНИЕ КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ РЕФОРМ ГОРОДСКИЕ ВОССТАНИЯ СЕРЕДИНЫ XVI в.

Глава VI

ОБОСТРЕНИЕ КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ РЕФОРМ

ГОРОДСКИЕ ВОССТАНИЯ СЕРЕДИНЫ XVI в.

Период боярского правления, сопровождавшийся расхищением черных земель и резким усилением эксплуатации крестьянства и городского населения, был временем обострения классовой борьбы как в деревне, так и в городе, особенно ярко проявившейся в московском восстании 1547 г. О тяжести положения «ратаев», т. е. крестьян, в середине XVI в. писал и видный публицист того времени Ермолай Еразм, добавляя к тому же, что ратаи «всегда в волнениих скорбных пребывающа, еже на единаго ярма тяготу всегда носяпте»[1160].

Понимать ли «волнения» ратаев, о которых пишет Ермолай, как реальные выступления крестьянских масс или как тревогу и беспокойство крестьян по поводу резкого ухудшения их положения, — все равно это замечание внимательного наблюдателя показывает ту напряженную классовую борьбу угнетенных народных масс, которая приняла особо широкие размеры к середине XVI в.

В советской историографии проблеме обострения классовой борьбы в середине XVI в. уделялось значительное внимание. Однако различные стороны этой проблемы освещены неравномерно. Если волнующие события городских восстаний конца 40-х — начала 50-х годов подвергались особенно скрупулезному исследованию, то выступления крестьян того же времени остаются по существу все еще вне поля зрения историков. Благодаря этому создается неверное представление о характере классовой борьбы в Русском государстве. Городские движения были на самом деле только наиболее яркой страницей борьбы народных масс России изучаемого времени. Будучи подготовленными долгими годами сопротивления крестьян и посадских людей наступлению феодалов, они протекали в обстановке напряженнейшей борьбы в феодальной деревне. Без учета связи городских движений с крестьянскими будет непонятен тот размах, который приобрели городские восстания середины XVI в.

Формы борьбы крестьянства против крепостнического гнета были различны. Прежде всего следует отметить массовое бегство крестьян от своих эксплуататоров. Бежали представители различных социальных групп трудящегося люда и прежде всего крестьяне и холопы. О побегах холопов ярко рассказывают кабальные книги конца XVI в., содержащие «полные», «докладные» и иные грамоты на холопов за целое столетие, начиная с XV в., с многочисленными замечаниями о бегстве «полных людей» целыми семьями[1161]. К сожалению, в этом аспекте кабальные книги специально не изучались, тогда как они могут дать весьма важный материал по истории борьбы холопов за свое освобождение.

Подавляющее большинство старых «крепостей» (конца XV — первой половины XVI в.), внесенных в книгу 1597/98 г., содержит записи о бегстве упомянутых в этих актах полных и кабальных людей, а чаще всего их детей и внуков.

Так, в 1539/40 г. псковские наместники князья А. М. Шуйский и В. И. Оболенский выдали Я. Н. Краснослепову беглого холопа Андрея Иванова «в холопстве и в сносе… головою», ибо Андрей был женат «на Яковлеве полонянке на Федоске». Но позднее сын Иванова Никита вместе со всем семейством числился в бегах[1162].

Или вот еще пример. В декабре 1525 г. «человек» (слуга) Н. Д. Бутурлина «окупил» за 3 рубля своему хозяину «в полницу» у Ивана Назарьева его сына Дмитрия. Впоследствии оказалось, что внук этого Дмитрия (от его дочери) — Алешка Григорьев сын Повар «бегает» от своего господина[1163]. Аналогичные факты встречаются и в других источниках[1164].

В 1548 г., например, один тверской помещик заявил, что у него документы на землю отсутствуют, ибо «крепости украдены: побежал холоп, покрадчи»[1165]. Захват «грамот» беглыми холопами и крепостными был обычным явлением[1166]. В одном завещании помещика 1545 г. мы читаем: «Которые мои люди полные и докладные извешоные бегают и кого тех людей поймает жена моя по отца моего и по моим крепостям, — и те люди жене моей до ее живота. А опалы ей на них и казни в том их побезе не чинити»[1167]. Очевидно, обычно за побег холопов жестоко наказывали. Бежали не только холопы, бежали детеныши и монастырские ремесленники[1168]. Наконец, особенно часто отмечались в середине XVI в. побеги крестьян. Бежали крестьяне от усиления феодального гнета помещиков, которые опустошили деревни. Так, в одной правой грамоте 1561 г. отмечалось, что некто помещик Некрас деревни «запустошил и крестьяне поразбеглись»[1169]. Старожильцы и новоприходцы бежали «вон без отказу и безпошлинно»[1170].

Разорение крестьянства от непосильных долгов, от набегов татар тоже доводило их до бегства. Одна грамота 1538 г. рассказывает об опустошительном набеге татар, которые крестьянские животы «поймали», а некоторых из крестьян избили и захватили в полон. Задолжавшие еще до набега крестьяне не имели возможности платить своим кредиторам и бежали из монастырских вотчин («крестьяном долгов своих должником платити не чим, потому что животы их и статки козанцы пограбили… и из того их села и из деревень и из починков крестьяне бежат розно»)[1171].

В 1540 г. власти одного из монастырей писали, что их нижегородские села опустели: «От казанские войны люди побиты, а иные в полон пойманы и дворов нет и пашню не пашут. А в Суздале село Кидекша з деревнями опустело же от наших (великого князя. — А. 3.) даней и от намесничих кормов и от всяких пошлин»[1172].

Бежали крестьяне и от насилий, чинившихся представителями великокняжеской администрации.

В 1546 г. была подана жалоба на костромских городовых приказчиков, которые у монастырских крестьян «кормы емлют силно»[1173].

Крестьяне центральных уездов бежали на юг, юго-восток и восток, осваивая недавно присоединенные к Русскому государству земли. Крестьяне Новгородской и Псковской областей продвигались все дальше на север, северо-восток и восток, за Урал и в Сибирь.

Бегство крестьян было лишь пассивной формой их борьбы с феодальным гнетом. Беглые крепостные «.. освобождались не как класс, а поодиночке»[1174].

Особой формой протеста против феодального гнета была подача жалоб. В 1540 г. черносошные крестьяне подали великому князю жалобу на Симонов монастырь, который вывез 250 копен сена с лугов у деревень на реке Кистьме. Великокняжеский суд, однако, оправдал симоновских старцев[1175].

К середине XVI в. увеличивается число открытых покушений на имущество и жизнь феодалов. В источниках отмечаются случаи насильственной запашки земель феодалов[1176]. Так, в сентябре 1546 г. власти Ферапонтова монастыря жаловались, что черносошные крестьяне Вело-озера (Словенского Волочка, Ципииской и Иткольской волостей) «вступаются у них в их монастырскые починки… перелезши, деи, за межу землю пашут и лес секут и пожни косят, а называют, деи, они те земли, и лес, и пожни, и починки, и деревни своею землею»[1177].

В марте 1539 г. дмитровский дворецкий князь Дмитрий Федорович Палецкий распорядился передать Калязинскому и Рябеву монастырям черный лес и 24 починка, «в которой лес и в починки вступались великого князя черные крестьяне»[1178]. Русское правительство в спорах крестьян с феодалами всегда стояло на стороне представителей господствующего класса.

Еще в январе 1534 г. власти Троице-Сергиева монастыря исхлопотали подтверждение своих прав на земли, заросшие молодым лесом в Дмитровском, Звенигородском, Рузском и Кашинском уездах. В эти земли ездили «посажене» (т. е. посадские люди) и «дворцовых сел крестьяне, селчане и деревеньщики и волостные и боярские»[1179]. В январе 1545 г. Николаевский Угрешский монастырь обратился с просьбой к Ивану IV, чтобы тот запретил великокняжеским, поместным и иным крестьянам Московского, Коломенского, Переяславского и Костромского уездов, «вступавшимся» в монастырские рощи, «сечи лесу силно»[1180].

В начале декабря 1547 г. власти Симонова монастыря подали челобитную Ивану IV с жалобой на то, что крестьяне земель, соседних с симоновской вотчиной в Московском и других уездах, «секут их сел и деревень рощи поросняки». На эту жалобу была послана строжайшая грамота в слободу Воробьевскую, Московского уезда, «чтобы слобожане Воробьевские слободки и воробьевские сельчане и деревеньщики» Симонова монастыря рощей и «поросняков» «сечи не ездили»[1181]. В июне 1548 г. дворецкий Даниил Романович Юрьев послал грамоту во Владимирский уезд. В ней сообщалось, что власти Спасо-Ефимьева монастыря жаловались на дворцовых крестьян Борисовского села, которые «хотят де у них нынеча луги» покосить «сильно». Юрьев давал распоряжение, что если крестьяне попытаются ослушаться запрета нарушать права собственности монастыря, то их следует дать «на крепкие поруки»[1182].

В 1550/51 г. в Суздале крестьяне Борисовского села «вступались» в луг Спасо-Преображе некого монастыря, т. е. без какого-либо дозволения косили монастырские угодья[1183]. Были у монастырских властей столкновения и с посадскими людьми. Так, в 1543 г. у Соли Галицкой посадские люди и «из волостей селские и деревенские люди» «травили» луга Троице-Сергиева монастыря[1184]. Нарушались права феодалов не только на лесные, но и рыбные угодья. Так, в августе 1538 г. крестьяне Куневской волости «вступались» в «рыбную ловлю» Стромынского монастыря «в реке в Шерне»[1185]. В царской грамоте от 25 декабря 1541 г. сообщалось, что нижегородские посадские люди «сильно» ловят рыбу во владениях, принадлежавших Троице-Сергиеву монастырю[1186].

Насильственное освоение крестьянами господских угодий зачастую переплеталось с прямыми покушениями на личность феодала. В 1543 г. старцы Антониева Сийского монастыря в челобитной на имя Ивана IV жаловались на крестьян соседних волостей, которые осваивали их лесные и рыбные угодья, чем «монастырю, деи, чинят великую обиду». Этим дело не ограничилось. «И пожары деи от них, — продолжали старцы, — бывают не по один год, а сожгли деи у них в монастыре четыре церкви и старцов и детей их монастырских бьют и крадут и прожити деи им от них не мочно»[1187]. Крестьяне, следовательно, вели долголетнюю, настойчивую борьбу За свои волостные земли, которые были отписаны по решению правительства недавно основанному Антониеву монастырю.

В губных грамотах, выдававшихся в 1539 г., отмечалось, что в различных «волостях многие села и деревни розбойники розбивают, и животы ваши грабят, и села и деревни жгут, и на дорогах многих людей грабят, розбивают, и убивают многих людей до смерти. А иные многие люди у вас в волостях розбойников у собя держат. А к иным людям розбойники с разбоем приезжают и розбойную рухлядь к ним привозят»[1188]. «Разбойниками» в XVI–XVII вв. зачастую называли тех, кто с оружием в руках выступал против феодального гнета.

В губных грамотах 30–50-х годов XVI в. формула о «разбойниках» стереотипна, повторяется без каких-либо существенных изменений[1189]. Поэтому трудно себе конкретно представить характер выступлений «разбойников» в отдельных районах. Но уже сам факт организации губных учреждений в северных районах при сопоставлении его с упоминаниями о «лихих людях», «татях» и «разбойниках» в других документах, относящихся к тем же территориям, показывает распространение там «разбоев»[1190]. Поэтому стереотипные клаузулы губных грамот только облекают в юридическую формулу реальное положение вещей. В губных грамотах отмечается не только наличие «разбойников», но несомненное сочувствие к ним «многих» людей, т. е. крестьян, которые скрывали их от расправы и хранили у себя «разбойную рухлядь». В Шенкурской земской грамоте 1552 г. предусматривались случаи, когда «учнут шенкурцы и Бельскаго стану посадские люди на посаде, а становые или волостные хрестьяне учнут держать у собя в деревнях шенкурцов же или Бельскаго стану посадских людей или костарей или становых или волостных хрестьян лихих людей или за лихих людей учнут стояти»[1191].

В связи с подобными явлениями в 30-е годы XVI в. в жалованные грамоты, выдававшиеся монастырям, включаются обязательства не принимать к себе «лихих людей», разбойников и татей. Так, в 1538 г. Симонову монастырю запрещалось призывать в свою вотчину Галицкого уезда татей и разбойников и тех, кто из городов и волостей были «выбиты»[1192]. В другой грамоте 1535 г. устанавливается, что в монастырские владения «в лихих делах, а татбах и в розбоех, по их крестьян ездят наши недельщики з записми и на руку дают их безсрочно»[1193]. Все это факты, свидетельствующие об обострении классовой борьбы в 30–40-е годы XVI в.

В жалованных грамотах 1547 г. уже иногда определяется порядок суда над «лихими людьми». Так, в грамоте от 28 января 1547 г., выданной Николаево-Коряжемскому монастырю, Иван IV упоминает дела, «что есми приказал боярам своим обыскивати лихих людей, татей и разбойников. А каково будет слово лихое взговорят о татьбе и о разбое, и яз, царь и великий князь, по тех людей пошлю пристава з записью»[1194]. В жалованных грамотах 1548 г. содержится особая статья о подсудности по делам о «лихих людях» самому царю или дворецкому Большого дворца[1195].

Губные и жалованные грамоты отражали реальное положение дел в стране. Иллюстрациями к ним являются многочисленные свидетельства о «разбоях» в стране. Так, Зимою 1545/46 г. звенигородского вотчинника С. Слизнева по дороге из Москвы «розбойники убили до смерти» и забрали у него великокняжескую несудимую грамоту[1196].

Яркие картины «разбоев» рисует писцовая книга Тверского уезда 1548 г.[1197] В ней сообщается, что разбойники не только совершали нападения на помещичьи деревни, но и захватывали документацию, подтверждающую права феодалов на земли. Например, в одном случае «грамоту помесную, сказали, взяли разбойники, коли деревню розбивали»[1198]. Или еще: «крепости Фетко не положил, сказал, розбойники взяли»[1199].

О том, из какой социальной среды вербовались «разбойники», свидетельствует грамота 1535 г., выданная Симонову монастырю. В ней устанавливались сроки явки крестьян на судебное разбирательство. Но при Этом оговаривалось, что «в лихих делах в татбах и в розбоех, по их (т. е. монастырских.—А. 3.) крестьян ездят наши (т. е. великокняжеские.—А. 3.) неделщики с записми и на руку дают их безсрочно»[1200]. Здесь характерно не только признание правительством особой опасности «разбоев», выразившееся в установлении бессрочности для дачи на поруку «розбойников», но и прямая констатация факта распространения «разбоев» именно среди крестьянства.

Территория, охваченная в 30-х — начале 50-х годов XVI в. крестьянскими выступлениями, была весьма обширной: это — Дмитровский, Звенигородский, Кашинский, Московский, Новоторжский, Бежецкий, Коломенский, Переяславль-Залесский, Пошехонский, Рузский, Суздальский, Солигалицкий, Старицкий, Тверской, Ярославский уезды, Белоозеро, Каргополь, Вятка, Двина и Новгородская земля. Таким образом, перед нами центральные и северные районы страны.

Одновременно с ростом классовой борьбы в деревне происходил процесс углубления социальных противоречий в русском городе, являвшийся одним из следствий развития товарно-денежных отношений. С одной стороны, горожане стремились освободиться от гнета господствующего класса феодалов и открыть широкую дорогу для дальнейшего развития ремесел и торговли, с другой — происходившая на посадах социальная дифференциация неизбежно приводила к столкновениям между выделявшейся из общей массы посадского населения эксплуататорской группой торговцев и ростовщиков и эксплуатируемой ими беднотой. На этой основе разгоралась ожесточенная классовая борьба на посадах, признаки которой явственно наблюдаются уже в 30-х и 40-х годах XVI столетия. Однако прежде всего борьба на посадах была антифеодальной борьбой черных тяглых людей города против господствующего класса феодалов.

Активные выступления крестьянства и горожан обмечены в течение многих лет боярского правления. Так, во время войны с Литвою в 1534–1535 гг. в Гомеле «чернь… воеводу князя Дмитрея Щепина пустили вон (т. е. выгнали.—А. 3.). И выпустив его, да ограбили да и людей многих поимали»[1201]. Тогда же и в Стародубе «детей боярских чернь побишя безчислено много»[1202].

В 1537 г. волнения происходили в Москве во время «мятежа» Андрея Старицкого. Летописец сообщает, что тогда «бысть на Москве волнение велико»[1203]. Необходимость «поимания» князя Андрея мотивировалась одним из летописцев тем, «чтобы вперед такие замятии и волнения не было, понеже многие люди московьскые поколебалися были»[1204].

Известия эти, впрочем, настолько глухи, что вызвали в литературе различную оценку. В московском «волнении» 1537 г. И. И. Смирнов усматривает выступление «московских городских низов»[1205]. П. П. Смирнов относил его к числу «первых политических выступлений горожан — посадских людей»[1206]. С. В. Бахрушин полагает, что движение «коснулось не столько посада, сколько феодалов»[1207]. Как бы то ни было, но отрицать возможность участия в волнениях 1537 г. посадских людей нельзя.

В январе 1542 г. во время выступления против Вельского Шуйских поддержали «новгородцы Великого Новагорода все городом»[1208]. Причем «бысть мятеж велик в то время на Москве и государя в страховании учинишя»[1209].

И на этот раз характер выступления в Москве не вполне ясен. И. И. Смирнов полагает, что «великий мятеж на Москве» включал в себя и борьбу Московского посада[1210]. В событиях 1542 г. активная роль принадлежала не посаду, а феодалам, которые использовали недовольство горожан для своей внутриклассовой борьбы. Однако никак нельзя согласиться с П. П. Смирновым, утверждавшим, что «в это время обозначился контакт и союз верхушек Московского посада с боярством» [1211]. Ни о каком союзе посада с боярами говорить не приходится. С. В. Бахрушин отрицает возможность выступления посадских людей в 1542 г., считая, что мы имеем дело только с ярким «эпизодом феодальной борьбы за власть»[1212]. Хотя слово «мятеж» имело различный смысл, но и в 1542 г. выступление горожан было столь же возможно, как и в 1537 г. Если отрицать выступления горожан в Москве до 1547 г., то останется совершенно непонятной сила размаха народного движения в дни июньского восстания 1547 г. Очевидно, к этому времени Московский посад уже накопил опыт выступлений против феодального гнета.

В 40-е годы XVI в. обострилась и борьба внутри посада между зажиточными кругами и посадской беднотой.

Особенно острым было положение в Пскове, где оно осложнялось частыми недородами, пожарами и другими стихийными бедствиями[1213]. Ко всему этому добавлялась нещадная эксплуатация населения псковскими наместниками, которые, по словам летописца, были «сверепи, аки лвове, а людие его, аки зверие, дивии до крестьян»[1214]. На одного из этих наместников (князя А. М. Шуйского) во Пскове «мастеревыя люди все делали на него даром, а болшии люди подаваша к нему з дары»[1215]. Вымогательства наместников содействовали росту классовой борьбы во Пскове. Многие псковичи покидали насиженные места и селились «по иным городом»[1216]. Усилились «разбои» как форма социального протеста. Население Пскова переходило и к более открытым формам сопротивления. Еще во время осеннего пожара 1538 г., возможно, было какое-то брожение во Пскове, тогда «животам грабежу было много»[1217]. Во время голодного, 1539 г. во Пскове тоже «бысть в людех молва велика и смятение»[1218].

Обострение классовой борьбы во Пскове достигло такой степени, что уже зимою 1540 г. правительство вынуждено было свести одного из наиболее ненавистных Пскову наместников — Андрея Шуйского и выдать псковичам «грамоту судити и пытати и казнити псковичам разбойников»[1219]. Последняя мера была распространена и на другие города[1220].

Речь шла, конечно, о губных грамотах, выдававшихся уже с 1539 г. Эта мера имела временный результат («злыа люди разбегошася, и бысть тишина, но на не много»)[1221], ибо мероприятие правительства не коснулось коренных причин недовольства — роста феодальной эксплуатации. К тому же вскоре «паки наместники премогоша», т. е. наместники, почувствовав свою силу, возобновили беззастенчивый грабеж населения. Все это вызвало дальнейшее обострение классовой борьбы.

Поводом для одного из новых волнений во Пскове в 1544 г. было стечение целого ряда обстоятельств. Частые пожары в этом году совпали с хлебным недородом, вследствие чего «бысть в то время крестьяном притожно вельми»[1222]. О событиях 1544 г. мы знаем очень мало. Известно лишь, что «промеж собя брань была велика во Пскове большим людем с меншими». Движение приняло, очевидно, широкие размеры, если летописец называет эту брань «великой». Даже по отрывочным сведениям можно предположить, что движение 1544 г. напоминало городские волнения в Пскове 80-х годов XV в. И на этот раз, как в 80-х годах XV в., «езды многие к Москве и денги многие травили»[1223].

Не был в стороне от усилившейся антифеодальной борьбы и другой из крупнейших русских городов — Великий Новгород. Еще в конце 1543 г. в грамоте, адресованной новгородским губным старостам, назывались нередкие случаи «душегубных дел» и «грабежей» в Новгородской земле[1224]. В 1545 г. на Новгород возложили тяжкую повинность. Нужно было выставить «с дворов» 2000 вооруженных пищальников[1225]. Разверстка была неравной: одного человека выставляли с одного гостиного двора и одного — с пяти черных дворов. В Новгороде было 240 дворов «гостей сурожан» и 4160 черных дворов. Однако б дворов сурожанам удалось скинуть со счета (41/3 двора были за новгородскими пищальниками, один — за корчмой, а один взят под площадь), итого сурожане выставили 234 ратника[1226]. Между зажиточными кругами Новгорода и массой посадского населения, на которую падала основная тяжесть разверстки пищальников, отношения обострились. Поводом к этому было стремление сурожан уменьшить размеры ложившейся на них повинности. Новгородцы «в спорах с сурожаны не доставили в пищальникы сорока человек на службу». Однако русское правительство, склонное согласиться с доводами сурожан, жестоко подавило недовольство народных масс.

Уже летом 1546 г. («перепустя зиму») 25 человек «опальных людей» было сведено из Новгорода «и животы у них отписали и к Москве свезли, а дворы их оценив на старостах доправили»[1227].

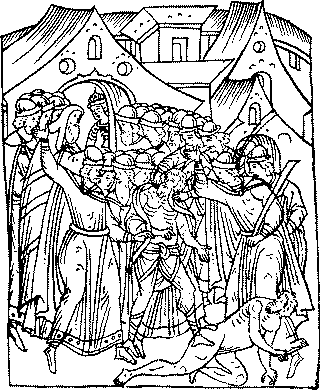

«Побиение» Ф. Воронцова в 1546 г. Миниатюра из Лицевого свода XVI в.

В движениях 40-х годов XVI в. в Москве и в других городах наряду с черным посадским населением принимало участие и крестьянство. Еще в 1544–1545 гг. «мужики» гороховцы городского воеводу Фоку Воронцова и его «товарищей» хотели «камением побити за то, что они с казанскими людми не билися, их упустили»[1228].

В июле 1546 г. в Коломне произошло волнение пищальников, навербованных из новгородских посадских людей. Человек 50 пищальников «начата государю бити челом». В чем состояло их челобитье — сказать трудно[1229]. Во всяком случае «государь велел их отослати». Тогда пищальники «начата посланником государским сопротивитися, бити колиами и грязью шибати». Иван IV поручил «отослати» пищальников своим дворянам. «Они же начата болте сопротивится». Дело дошло до открытого столкновения. «И как примчали их (т. е. пищальников. — А. 3.) к посаду… и почяли битися ослопы и ис пищалей стреляти… и бысть бой велик и мертвых по пяти, пошти на обе стороны». В результате розыска дьяка Василия Захарова оказалось, что какое-то отношение к возмущению пищальников имели бояре князь Иван Иванович Кубенский, Василий Михайлович и Федор Семенович Воронцовы. Все трое бояр были казнены в июле того же года[1230].

Но особенного напряжения положение в стране достигло в период московского восстания 1547 г. Непосредственным поводом к этому восстанию послужил большой пожар в городе 21 июня 1547 г. Пожары были обычным явлением в городах, где было много деревянных строений. Так, один из пожаров в апреле 1547 г. истребил значительную часть московского «торга» в Китай-городе[1231]. Однако июньский пожар 1547 г. был особенно значителен, именно поэтому летописец и назвал его «великим пожаром»[1232].

Пожар начался в «10 час. дни», т. е. в 12 час. 30 мин. по нашему счету[1233], на территории Воздвиженского монастыря, «на Арбатской улице на Острове»[1234]. В течение часа пожар вследствие ветреной погоды («бысть буря велика») распространился на огромную территорию, достигнув к югу ручья Чертолья. После этого «обратися буря на град болший», т. е. загорелся Кремль, где выгорели все деревянные дворы, Казенный двор, Оружейная и Постельная палаты[1235]. В Успенском соборе чуть не задохся митрополит Макарий, которого вывели по тайнику к реке Москве. Однако и там «бысть дымный дух тяжек и жар велик». Поэтому митрополита стали «с тайника спущати, обязав (т. е. обвязав.—А. 3.) ужищем (т. е. веревками. — А. 3«)» на възруб к реке Москве»[1236]. Веревки оборвались, и Макарий сильно разбился; его отвезли едва живого в Новодевичий монастырь.

Пожар распространился на Китай-город («Большой посад»), который весь выгорел[1237]. За ним на севере выгорели Пушечный двор и Рождественская улица. Пожар продолжался до третьего часа ночи (т. е. до 22 ч. 30 мин.), всего более 10 часов[1238]. Выгорела основная территория Москвы (примерно до черты позднейшего Земляного города)[1239]. Современники писали, что «прежде убо сих времен… такой пожар не бывал на Москве»[1240], что «стары люди за многыа лета не помнят таково пожару»[1241]. Всего по одним данным выгорело 25 000 дворов и погибло 2700 человек[1242], а по другим — собрали одних сгоревших трупов за р. Неглинною 3700 человек[1243]. Бедствие было колоссально: более 80 000 человек горожан остались без крова. Пожар на время дезорганизовал снабжение столицы, что привело к голоду.

Постепенно складывалась обстановка, в которой открытое выступление народных масс становилось неизбежным. К тому же в народе распространились слухи, что Москву подожгли Глинские. Эти слухи явились отражением недовольства народа усилением феодально-крепостнического гнета в период боярского правления. Современники так описывают причину восстания: «Наипаче же в царствующем граде Москве умножившися неправде и по всей Росии от велможь, насилствующих к всему миру и неправо судящих, но по мъзде и дани тяжкые… понеже в то время царю великому князю Ивану Васильевичу уну (т. е. юну.—А. 3.) сущу, князем же и бояром и всем властелем в бестрашии живущим»[1244]

Московский пожар 1547 г. Миниатюра из Лицевого свода XVI в.

В этой не вполне отчетливо выраженной мысли заключено указание на основную причину восстания, которая заключалась в усилении феодального крепостнического гнета в малолетство Ивана Грозного. Дело, конечно, объяснялось не столько самовластием бояр в юные годы Ивана Грозного, сколько общим ухудшением положения крестьянства и посадского люда во второй четверти XVI в. Поэтому не вполне прав И. И. Смирнов, утверждавший, что «в… насилиях князей и бояр и крылась основная причина июньского восстания, в котором нашло свое отражение стихийное возмущение народных масс боярским произволом»[1245].

Боярское самовластие лишь ускорило народное выступление, но не было его основной причиной. Правда, само восстание носило царистский характер: оно направлено было против правительства Глинских, но не против самого Ивана Грозного. Эта черта народных движений середины XVI в. не должна препятствовать пониманию их существа как движений антифеодальных. Народные массы выступали и позднее, во время крестьянских войн XVII–XVIII вв., против помещиков, но за «хорошего царя».

Обычно считается, что восстание вспыхнуло 26 июня 1547 г.[1246] Это не точно. Волнения в Москве, очевидно, начались сразу же после пожара[1247]. Курбский прямо пишет, что «бысть возмущение велико всему народу, яко и самому царю утещи от града со своим двором»[1248]. Иван IV во время событий 26 июня находился в селе Воробьеве, куда он направился «после пожару»[1249]. Сам факт его бегства из Москвы следует связывать не столько с последствиями пожара, сколько с волнением московского населения, делавшим пребывание царя в пределах столицы небезопасным.

Волнения Московского посада заставили активизироваться отдельные элементы реакционного боярства, которые стремились прежде всего подавить нараставшую классовую борьбу в Москве и вместе с тем воспользоваться сложившейся обстановкой, чтобы расправиться со своими политическими противниками, т. е. с правительством Глинских в первую очередь.

В литературе, однако, нет четкости при характеристике политических противников Глинских. С. В. Бахрушин в последней работе вообще снял вопрос об участии боярских группировок в борьбе с правительством Глинских в ходе восстания 1547 г.[1250] Неверную оценку коалиции бояр, выступивших против Глинских, дает И. И. Смирнов. Для него Глинские являются одной из группировок «княжат и бояр»; им противостояли Макарий, Захарьины, Адашев и Сильвестр, руководители «группировки, опиравшейся на дворянство и посад»[1251]. С этими суждениями согласиться трудно. Глинские в последние годы боярского правления, хотя и не вполне последовательно, выступали за укрепление великокняжеской власти (взять хотя бы факт коронации Ивана IV в январе 1547 г.). Основную часть их политических противников из среды господствующего класса составляло реакционное боярство. Об этом, несколько сгущая краски, прямо писал Иван Грозный Курбскому («наши изменные бояре… наустиша народ»[1252]). Зато для такого идеолога боярства, как князь Курбский, «всему злому начальник» был Михаил Глинский[1253]. Складывалась обстановка, напоминающая восстание 1648 г., когда против правительства боярина Морозова, сторонника складывавшегося абсолютизма, выступала княжеская оппозиция, использовавшая в своекорыстных целях недовольство посадских масс столицы.

23 июня («после пожару на 2 день») Иван IV с некоторыми боярами приехал в Новинский монастырь навестить больного митрополита Макария[1254]. Здесь при молчаливом сочувствии митрополита бояре начали обвинять в поджоге Москвы бабку царя — Анну Глинскую, якобы она «вълхвъванием сердца человеческия вымаша и в воде мочиша и тою водою кропиша и оттого вся Москва погоре»[1255]. С этим утверждением выступил благовещенский протопоп Федор Бармин, боярин князь Федор Иванович Скопин-Шуйский и Иван Петрович Федоров. Сходную же позицию, очевидно, заняли князь Юрий Иванович Темкин-Ростовский, Григорий Юрьевич Захарьин и Федор Михайлович Нагой. Все эти лица упомянуты в приписке к Царственной книге (около 1567–1568 гг.). Д. Н. Альшиц, ссылаясь на отсутствие сведений о причастности И. П. Федорова и других бояр к московским событиям 1547 г. в других источниках, поставил вопрос, не знал ли Грозный «что это восстание обошлось без бояр и царских духовников»[1256]. Не давая прямого ответа, Д. Н. Альшиц вместе с тем указывает, что в рассказе были названы имена, «в отношении которых проверка была невозможна» (ибо они все умерли к 1568 г.). По нашему мнению, приписка не вызывает сомнений в ее достоверности. Трудно допустить, пишет Д. Н. Альшиц, чтобы лица, спровоцировавшие восстание, оказались совершенно безнаказанными. Но, как мы увидим ниже, И. П. Федоров и другие названные деятели после восстания заняли важнейшие посты в государственном аппарате, так что об их «наказании» не могло идти и речи. Гораздо труднее предположить, чтобы Иван Грозный измыслил участие всех известных деятелей в событиях, о которых современники хорошо помнили. И если б, наконец, он действительно хотел найти мнимых виновников, то он должен был бы назвать среди них прежде всего своих врагов. Однако, кроме И. II. Федорова, ни один из названных лиц не подвергся опале[1257]. Дело, очевидно, заключалось в том, что реальные лица, о причастности которых к восстанию было неудобно писать в 1553–1555 гг. (при составлении Летописца начала царства), в 1568 г. были названы в связи с общей тенденцией Ивана Грозного тщательно отмечать все боярские «смуты».

Состав этой группировки не случаен. Перед нами в основном сторонники боярской оппозиции, возглавлявшиеся Шуйскими[1258]. В годы боярской реакции князь Ю. И. Темкин-Ростовский прямо поддерживал Шуйских[1259]. В декабре 1543 г. он и князь Ф. И. Скопин-Шуйский после казни Андрея Шуйского были отправлены в ссылку[1260].

В июле 1546 г. в ссылку на Белоозеро был отправлен И. П. Федоров, где он был взят «за сторожи»[1261], Ф. М. Нагой был близок к удельному князю Владимиру Старицкому, в 1549 г. женившемуся на Евдокии Нагой. Участие в боярском заговоре Г. Ю. Захарьина менее показательно. Интересно, что боярин И. М. Юрьев, окольничий Д. Р. Юрьев и, наконец, В. М. Юрьев не упомянуты летописцем среди боярских заговорщиков. Так что мы бы не стали говорить о поддержке противников Глинских всеми Захарьиными;[1262] тем более нет основания утверждать их близость к дворянству и посаду. Выступление Г. Ю. Захарьина против Глинских не многим отличалось от выступления других заговорщиков и было продиктовано стремлением отстранить от управления страной временщиков из родни Ивана IV. Макарий скорее всего благосклонно относился к заговору (обвинения по адресу высказывались в его присутствии, причем среди противников Глинских был протопоп придворного Благовещенского собора — Бармин). Но в этом сказалось не то, что он был одним из лидеров дворянско-помещичьих и посадских кругов, а то, что он был близок к Шуйским, из рук которых он фактически получил митрополичий престол. Ни о каком участии в боярском заговоре Алексея Адашева и Сильвестра источники не сообщают.

Нам неизвестны какие-либо реальные последствия совещания у митрополита Макария. Иван IV, очевидно, не склонен был подвергать опале Глинских и отдал лишь распоряжение произвести розыск о виновниках пожара. Совершенно бездоказательно утверждение И. И. Смирнова, что уже тогда «судьба Глинских как временщиков и правителей государства была предрешена»[1263]. Судьба этих временщиков решилась не дворцовыми интригами, а в ходе народного восстания.

Кульминационным моментом восстания явились события 26–29 июня. Основной движущей силой их были «московские черные люди», т. е. посад Москвы. Восстание отличалось необычайно широким размахом. Курбский пишет, что «бысть возмущение велико всему народу»[1264]. Уже утром 26 июня 1547 г., «собрався вечьем», посадские люди двинулись в Кремль[1265]. Упоминание о вече, на которое впервые обратил внимание М. Н. Тихомиров[1266], показывает, что перед нами не начальный момент восстания, а какой-то этап в его развитии, когда уже существовала такая серьезная организация городских народных масс, как вече[1267]. Судя по сохранившимся источникам, основным требованием восставших была выдача на расправу Глинских, как виновников пожара в столице. Князь Юрий Васильевич Глинский, узнав о грозящей ему опасности, спрятался «в митрополичьем (т. е. Успенском.—А. 3.) соборе». Князь Михаил Васильевич Глинский, находившийся в это время на службе (кормленщиком) во Ржеве, также прятался в различных монастырях[1268]. Опасность угрожала и другим сторонникам правительства, которые разбежались, страшась заслуженной ими кары («другие человекоугодницы сущие с ним (т. е. с Глинским. — А. 3.) разбегошася»)[1269]. «Москвичи болшие и чорные люди» явились к Успенскому собору, избили до полусмерти («едва жива»)[1270] Ю. Глинского, связали и извлекли его из придела Дмитрия Солунского[1271]. Все это происходило во время совершения там богослужения (обедни)[1272]. Глинский был убит камнями, причем его «положиша на торжище, яко осуженника»[1273]. С. О. Шмидт привел очень интересное сведение летописца середины XVI в., согласно которому Глинского «убили миром»[1274]. Это сведение подтверждает уже упоминавшееся выше свидетельство об элементах мирской, вечевой организации у восставших.

В позднейших приписках к Царственной книге дело изображается так, что бояре после повеления царя «сыскать» (т. е. произвести сыск о виновниках пожара) 26 июня явились на площадь перед Успенским собором, созвали народ («собраша черных людей») и «начата въпрошати: хто зажигал Москву»? На это им ответили, что виновата Анна Глинская с детьми, которая своими «волхованиями» сожгла город. Летописец поясняет, что «сие глаголаху чернии людие того ради, что в те поры Глинские у государя в приближение и в жалование, а от людей их черным людям насильство и грабежи. Они же их от того не унимаху»[1275]. Бояре же «по своей к Глинским недружбе наустиша черни; они же взяша князя Юрия в церкви»[1276].

Итак, главная роль в событиях 26 июня в этом рассказе приписана прежде всего боярам. Это явно тенденциозное искажение истины, вполне соответствующее концепции самого Ивана Грозного, который писал, что «наши изменные бояре… наустиша народ художайших умов»[1277]. Не может быть сомнений, что народные массы выступали непосредственно против Глинских, что на посаде было распространено обвинение Глинских в поджоге столицы. Действительно, «на них зговор пришол, буттось они велели зажигати Москву и сердечникы о них же»[1278]. Однако Глинские вместе с тем обвинялись прямо в измене: они якобы подожгли Москву, «норовя приходу иноплеменных; бе же тогда пришол со многою силою царь крымской и стоял в полях»[1279]. Но выступление народных масс против Глинских отнюдь не означало, что организующую роль в ходе восстания играли представители боярства. Наиболее достоверные источники, написанные непосредственно после восстания, об Этом молчат (Летописец Никольского, Продолжение хронографа 1512 г., Летописец начала царства). Наоборот, они подчеркивают руководящую роль посада в движении.

Испугавшись размаха движения, бояре вынуждены были выдать народным массам Юрия Глинского, чтобы отвратить от себя народный гнев. Но этот маневр не прекратил восстания. Не обнаружив в Кремле других Глинских, «черные люди» направились ко дворам ненавистного им князя Юрия, «людей княже Юрьевых без-числено побиша и живот княжей розграбиша, ркуще безумием своим, яко вашим зажиганием дворы наши и животы погореша»[1280]. Этим дело не ограничилось. Были «побиты» многие дети боярские из северских городов, недавно прибывшие в Москву: «Много же и детей боярских незнакомых побиша из Северы, называючи их Глинского людми» [1281].

Движение продолжалось и после 26 июня. Правда, о событиях 27–28 июня мы ничего конкретного не знаем, но вывод И. И. Смирнова о том, что «Москва в эти дни, очевидно, фактически находилась во власти черных людей и правительство было бессильно подавить восстание»[1282], — вполне вероятен.

Выступление московских горожан было поддержано в какой-то мере и деревней. Так, в грамоте от 28 июня 1547 г. Иван IV писал, что в Московском и Звенигородском уездах у сел и у деревень Троице-Сергиева монастыря «ходят… рощи сечь мои селчане и дети боярские и городцкие люди»[1283].

29 июня огромные толпы московских посадских людей («многия люди, чернь», «многие люди черные»)[1284] направились в подмосковное село Воробьеве, где в это время находился Иван Грозный. Это не была просто толпа возбужденных людей; москвичи шли «скопом»[1285] в полном вооружении — «с щиты и з сулицы, якоже к боеви обычай имяху»[1286]. Народ вооружился не только для того, чтоб покончить с ненавистными ему правителями, но и для того, чтобы выдержать оборону от татарского хана, если бы оказались верными слухи о его движении на русские земли.

Нам неизвестны имена руководителей восставших, но то, что они направились в Воробьево «по кличю палача»[1287], показывает роль земских органов посадского населения в восстании 1547 г.[1288] Активное участие палача в движении 1547 г., конечно, связано с самым характером московского восстания. Восставшие «черные люди» выставляли одним из своих основных требований казнь ненавистных им бояр Глинских. Палач, следовательно, должен был привести в исполнение эту волю народа.

И. И. Смирнов, ссылаясь на материалы середины XVI в., утверждает, что палач был лицом, доводившим до всеобщего сведения распоряжения властей, т. е. «биричем»[1289]. В больших городах «биричи» не были палачами. Так, в наказе 1606 г. царя Василия Шуйского белозерским губным старостам определялся размер «подмоги» биричю в 2 рубля в год, а «тюремным сторожем да палачю» по 3 рубля в год[1290]. Нельзя согласиться и с тем, что должность «палача» в XVI в. была выборной, как то полагает И. И. Смирнов. Палачи принадлежали еще в начале XVII в. к числу приборных посадских людей, «подмогу» которым платило население губного округа[1291].

Но, как бы то ни было, то, что «палач» призывал народ двинуться в Воробьево, свидетельствует о роли посадских элементов в руководстве московским восстанием. Если учесть, что восставшие пришли к царю по чьему-то «повелению», т. е., очевидно, тех же временных властей, руководивших московским вечем, то можно уже говорить о зачатках аппарата, создавшегося в ходе восстания 1547 г.

Приход вооруженного народа в Воробьево произвел громадное впечатление на царя; «узрев множество людей» он «удивися и ужасеся»[1292]. Позднее, вспоминая со бытия, связанные с московским пожаром, Иван Грозный, выступая на Стоглаве, говорил: «От сего убо вниде страх в душу мою и трепет в кости моа и смирися дух мой»[1293].

Восставшие потребовали от Ивана Грозного выдать им Анну и Михаила Глинских (ходили слухи, «будто государь хоронит у себя их»)[1294]. Очевидно, не обошлось даже без прямых угроз по адресу самого царя (Грозный позднее писал, что бояре «наустили были народ и нас убити»)[1295].

Ивану IV все же удалось убедить народ, что Глинских он не прячет. Не оправдались и слухи о походе крымского хана на Русь. Не имея четко выраженной программы и плана действий, восставшие покинули Воробьеве. Царь «не учинил им в том опалы», но лишь до тех пор, пока вооруженные отряды восставших представляли для него серьезную опасность. Однако после этого произведен был тщательный розыск, в результате которого предводители восставших были казнены (Иван IV «обыскав… положи ту опалу на повелевших кликати»[1296], точнее, «повеле тех людей имати и казнити»)[1297].

С восстанием в Москве было покончено. Это восстание показало, какой степени обострения достигли социальные противоречия в русском городе в середине XVI в. Вместе с тем отчетливо выявились и слабые стороны городских движений того времени. Восстание в столице носило локальный характер. Оно не слилось воедино с движением крестьянства и посадского населения других городов. Стихийно возникнув, оно не было в достаточной степени организовано. Наконец, восстание носило царистский характер; оно было направлено против Глинских, но не против власти царя.

Москва в XVI–XVII вв. находилась в авангарде антифеодальной борьбы народных масс. Восстание 1547 г. в Москве отозвалось по всей стране громким эхом. В городах и в деревнях усилились волнения народных масс против эксплуататоров. Эти движения конца 40-х — начала 50-х годов имели разные формы — от убийства отдельных феодалов в деревне до открытой борьбы между верхами и низами на посаде. Но все они свидетельствовали о крайнем обострении классовой борьбы в стране.

Преследование правительством Ивана IV участников московского восстания привело к тому, что «мнози (участники. — А. 3.) разбегошася по иным градом»[1298].

Еще до начала событий в Москве среди населения Пскова и псковского пригорода Опочки происходили какие-то волнения. В «Петров пост», точнее, в самом начале июня 1547 г.[1299], псковичи, очевидно, так же, как и позднее в Москве, предварительно собравшись на вече, послали в столицу 70 человек «жаловатися на наместника» (князя И. И. Турунтая Пронского). Иван Грозный решил сразу же пресечь всякие попытки со стороны представителей народных масс выражать недовольство. Он «опалился на пскович» и подверг их респрессиям[1300].

В Опочке в июне же горожане захватили и «в крепость посадили» особенно ненавистного им пошлинника (сборщика торговых и других пошлин и податей) Салтана Сукина, ибо «Салтан пошлинник много творил зла»[1301].

Для подавления этих волнений московское правительство, в силу неспокойного положения в центре страны, не могло выделить своих войск, и новгородские власти были вынуждены отправить в Опочку свое значительное по численности ополчение. «О Петрове дни (т. е. 25 июня.—А. 3.) ходиша новгородци с щита по человеку с лошадью к городу к Почке, а воевода у них Семен Олександрович Упин, дворецкой новгородцкой, опочан вести к Москве, понеже на них бысть облесть (наговор.—А. З.)»[1302]. Всего было послано к Опочке «2000 вой»[1303]. Правительство отнеслось достаточно серьезно к событиям в Опочке; следствие по этому делу велось в Москве: «разбойников свели к Москве же из Опочки»[1304].

Неспокойно в 1547 г. было и в Новгороде. Обращаясь к Ивану IV с просьбой принять срочные меры против корчемства, новгородский архиепископ Феодосий отмечал, что в Новгороде «в домех и на путех и на торжищех убийства и грабления, во граде и по погостом, великие учинилися, прохода и проезду нет»[1305].

Показателем напряженности положения в стране была попытка князя М. В. Глинского с княгиней Анной и псковского наместника И. И. Турунтая Пронского в ноябре 1547 г. бежать за рубеж. На следствии выяснилось, что они «от неразумия тот бег учинили были, обло-жася страхом княже Юрьева убийства Глиньскаго»[1306]. Глинский был лишен звания конюшего. У него и у Пронского Иван IV приказал конфисковать «живот их, вотчину»[1307], но казни беглецы не были подвергнуты. Представители господствующего класса понимали тот ужас, который охватил князя Глинского, помнившего о судьбе своего брата.

Усиление классовой борьбы в 1547–1548 гг. отразилось и на губной политике правительства. В ряде жалованных грамот этого времени специально говорилось о розысках по делам о «разбойных» («тех дел, что есми приказал бояром своим обыскивати лихих людей, татей и разбойников») и о посылке приставов в случае, если «слово лихое взговорят в татьбе и в разбое», об установлении подсудности «лихих людей» царю или большому дворецкому[1308].

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Юридический подход и «обострение классовой борьбы»

Юридический подход и «обострение классовой борьбы» В наше время научные исторические исследования потеснены на прилавках книжных магазинов исторической публицистикой. Это не удивительно. Публицисту проще писать, он не утруждает себя поиском аргументов, легко

Обострение классовой борьбы

Обострение классовой борьбы С приснопамятного хрущёвского доклада «О культе личности и его последствиях» официозная советская пропаганда не уставала твердить про «ошибочный сталинский тезис» насчёт обострения классовой борьбы по мере продвижения к социализму: «В

Обострение классовой борьбы в деревне

Обострение классовой борьбы в деревне Развитие товарно-денежных отношений в деревне в целом тяжело отразилось на широких массах крестьянства. С развитием рынка росли потребности феодалов. Часть феодалов удовлетворяла свое стремление к увеличению доходов путем

Обострение классовой борьбы в деревне и социальных противоречий в городах

Обострение классовой борьбы в деревне и социальных противоречий в городах Сеньориальная реакция и «рабочее законодательство» привели к значительному обострению классовой борьбы в английской деревне. От «рабочего законодательства» страдала главным образом

Обострение классовой борьбы

Обострение классовой борьбы Развитие товарно-денежных отношений в государствах Испании повлекло за собой усиление эксплуатации феодально зависимого крестьянства. Свободное крестьянство также в большой степени ощущало на себе власть сеньоров. Развитие овцеводства в

Глава XIV «Обострение классовой борьбы»

Глава XIV «Обострение классовой борьбы» Вторая мировая война была начата коммунистами в 1930 г. против мужиков России, Украины и Белоруссии. В 1939 г. эта война распространилась на соседние страны. (Виктор Суворов. «Последняя республика») Нельзя забывать, что для реализации

ОБОСТРЕНИЕ В НАЧАЛЕ XVI В. СОЦИАЛЬНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ И КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ

ОБОСТРЕНИЕ В НАЧАЛЕ XVI В. СОЦИАЛЬНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ И КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ Большинство среднего слоя городского населения (бюргерства) включало богатых, средних и часть мелких собственников – мастеров, ремесленников, торговцев, страдавших от непосильных налогов, от

Обострение классовой борьбы

Обострение классовой борьбы О ходе событий в период Древнего царства до нашего времени дошло не очень много сведений.Но если судить и по тем источникам, которые у нас имеются, можно сделать вывод, что жизнь в Древнем царстве, несмотря на сильную верховную власть, была не

Обострение классовой борьбы в XIV в. Восстание 1381 г.

Обострение классовой борьбы в XIV в. Восстание 1381 г. Майориальная система в Англии в XIV в. переживала период, глубокого кризиса. Подневольный труд крепостных крестьян становился все менее производительным, лорды маноров в большинстве районов страны решительно стали на

Обострение классовой борьбы накануне первой мировой войны

Обострение классовой борьбы накануне первой мировой войны Для английского рабочего класса, который жил в атмосфере поисков новых, более эффективных методов борьбы, огромное значение имел революционный пример, показанный русскими рабочими в бурные годы первой русской

1. Сталин перед дилеммой: консолидация в обществе или обострение классовой борьбы?

1. Сталин перед дилеммой: консолидация в обществе или обострение классовой борьбы? Сталинская пропаганда с каждым годом и даже месяцем расширяла кампанию по возвеличиванию вождя. Никакие трудности и проблемы не могли умерить пыл тех, кто славословия в адрес лидера

Глава X ОБОСТРЕНИЕ КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ НА УКРАИНЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в

Глава X ОБОСТРЕНИЕ КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ НА УКРАИНЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в Новые тенденции социально-экономического развития, формирование в недрах феодального способа производства капиталистического уклада способствовали обострению классовых противоречий в обществе,

3. ОБОСТРЕНИЕ КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ

3. ОБОСТРЕНИЕ КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ Враждебная деятельность буржуазно-националистических партий. Возникновение кулацкого бандитизма. Успехи Советской власти на фронтах гражданской войны, осуществление социалистических преобразований вызывали бешеную злобу врагов. До

В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В апреле 1917 года В. И. Ленин выступил со своими знаменитыми Апрельскими тезисами, давшими партии и пролетариату ясную революционную линию перехода от буржуазной революции к