Лекция 8 ОБЫДЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ЧЕЛОВЕКА

Лекция 8

ОБЫДЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ЧЕЛОВЕКА

Все сказанное и предыдущей лекции позволяет хотя бы и общих чертах реконструировать те общие представления и установки, которые определяли поведение древнерусского человека, заставляли его поступать так, а не иначе. Опираясь на данные источников, попытаемся восстановить и описать основные из них.

Коль скоро человек пребывает одновременно, так сказать, в трех ипостасях — как существо живое, разумное и социальное, материал излагается в трех разделах: природа, человек и общество. Конечно, такая структура в значительной степени условна, поэтому многие вопросы «перекликаются» между собой. Надеюсь, это не затруднит восприятия дальнейшего лекционного материала, а может быть, даже позволит создать достаточно объемный образ системы духовных ценностей людей Древней Руси.

ПРИРОДА

Кажется, что наше видение окружающей реальности — единственно возможное и вполне «естественное». Оно представляется нам непосредственным. На самом же деле оно опосредовано множеством категорий, присутствующих в нашем сознании в неявном виде и столь привычных, что мы их попросту не замечаем. И чем менее они заметны, тем большую власть имеют над восприятием человека, тем и большей степени от них зависит, какой образ окружающего мира представляется ему нормальным. И тем менее они доступны для осознания как самим носителем этих понятий и образов, так и человеком посторонним. И все-таки попытаемся, насколько это возможно, заглянуть по «внутренний» мир человека Древней Руси, увидеть окружающую его природу хотя бы приблизительно так, как видел ее он сам.

Количество и число. Даже столь отвлеченная, абстрактная характеристика, как количественная оценка чего бы то ни было, имела для древнерусского человека довольно ярко выраженное ценностное значение. Представление о священных свойствах числа имело широкое распространение и реализовывалось в самых разных областях человеческой деятельности. Числа и числовые отношения, как показали работы целого ряда исследователей (В. М. Кириллина, В. Н. Топорова, Д. Петкановой и др.), имели, помимо прикладного значения, и символико-теологический смысл. Они отражали сущность высшей непознаваемой истины и выступали в качестве сакрализованного средства осмысления окружающего мира.

В связи с этим в древнерусских литературных произведениях числа выполняли не только документально-фактографические функции (когда ими определяли реальное количество чего бы то ни было), но могли наполняться и символическим (как говорят литературоведы, троповым) содержанием. В случае они в первую очередь передавали сакральную информацию, констатировали божественный смысл происходящих событий. Можно встретить в древнерусских литературных источниках и числа, выполнявшие смешанные функции, ориентированные одновременно как на явления земной жизни, так и на их идеальные, божественные прототипы.

В основе такого восприятия количества лежала хорошо разработанная в древнем мире символика чисел.

Так, в христианской традиции тройка считалась «полным и совершенным числом» (Августин Блаженный); это было число божественной Троицы и число души, устроенной по ее образцу; она являлась также символом всего духовного. В наиболее ранних памятниках тройка выступает как типично эпическое число. Четверка считалась символом мира и материальных вещей, знаменовала статическую целостность, идеально устойчивую структуру. Семерка — число человека, означавшее его гармоническое отношение к миру; она символизировала чувственное выражение всеобщего порядка, а также была знаком высшей степени познания божественной тайны, достижения духовного совершенства. Кроме того, она использовалась как символ вечного отдохновения. Десятка символизировала гармонию и красоту. Она рассматривалась как совершеннейшее космическое число. В то же время у алхимиков ею обозначалась материя. Число двенадцать связывалось в христианстве с представлением о совершенстве и символизировало обновленное человечество (видимо, через ветхозаветную традицию, в которой оно было связано с народом Божиим). Кроме того, оно обозначало земную и небесную Церковь. Типично библейским был число сорок. В христианской практике оно было связано с представлением об очищении от грехов и надеждой. Оно символизировало молитву и приготовление к новой жизни.

Автора часто больше интересовали не реальные размеры описываемого объекта, а его символическая связь — через числа, выражавшие его размеры или пропорции, — с каким-либо сакральным образом, скажем, Храмом Соломона (20 х 60 х 120) или Ноевым Ковчегом (50 х 300 х 30) и т. п. Это особенно важно учитывать, когда в источнике встречаются «круглые» числа. По справедливому замечанию Д. Петкановой,

«круглым числам в средневековой литературе не было слепой веры, они не воспринимались как документальные числа, их необходимо было рассматривать как условные или приблизительные, иногда они могли быть близки к истине, но ни в коем случае не были исторически точными»[404].

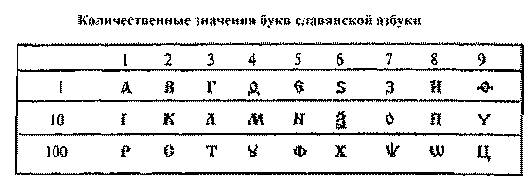

Символическое истолкование чисел (нумерология) имело широкую сферу применения, поскольку большинство букв славянской азбуки, заимствованных из греческого алфавита, могло выполнять функцию цифр. Следовательно, практически каждое слово имело количественное выражение, поскольку могло рассматриваться как сумма «цифр», из которых оно состояло. Достаточно напомнить уже упоминавшееся приравнивание «латынян» 666 — числу апокалиптического Зверя (Антихриста).(см. Приложение 5: "Мог ли Киев быть Новым Иерусалимом?")

Специфика восприятия мира тем или иным этносом, той или иной культурой, той или иной цивилизацией проявляется, прежде всего, в особенностях восприятия пространства и времени.

Образ пространства — неотъемлемая часть целостной картины мира. Объективно существующее пространство субъективно переживается и осознается людьми, причем в разные исторические эпохи и в разных странах по-разному. Средневековью, как западноевропейскому, так и отечественному, было свойственно наделять пространство религиозно-этическими чертами. Центром Земли — в прямом и переносном смысле — считался Иерусалим, а центром Иерусалима — Храм Господень. «Пуп Земли» окружали страны «праведные» и «грешные». Одни из них были «ближе» к раю, другие — к аду; одни — к миру горнему, другие — к дольнему; одни — к небу, другие — к земле.

Причем эта сакральная топография могла время от времени изменяться в зависимости от праведности или грешности населения той или иной земли. Одновременно мог перемешаться и духовный центр мира. «Новый Иерусалим» мог находить вполне конкретное воплощение теоретически в любом городе, который принимал на себя заботу о всеобщем спасении. Практически им становился — по уже упоминавшимся основаниям — город, претендовавший на роль центра «Русьской» земли.

Это представление объясняет и чрезвычайно высокий авторитет в отечественной культуре Александра Невского. Политическая деятельность князя была направлена на подчинение Северо-Восточной и Северо-Западной Руси Золотой Орде. Зато бескомпромиссное противостояние католическому миру, защита идеалов православия от «испокаженной» (говоря языком более позднего времени) веры «латинян» делала его героем, взявшим под свое покровительство весь православный мир.

На рубеже XV–XVI вв., после падения Константинополя под ударами Османской империи на базе этих представлений сформировалась теория «Москва — третий Рим», Речь шла о перемещении мирового православного центра в столицу Московского царства. Молодое единое государство, возникшее на руинах Западного улуса Великой Монгольской империи, воспринималось как последний оплот правой веры: «два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти». Важно отметить, что в данной фразе логический акцент смещается с темы исключительности («третий стоит») на проблему высокой ответственности («четвертому не быти») Русского государства. Закрепление этой идеи нашло воплощение в венчании московского государя на царство, организации городского пространства столицы, строительстве потрясающего воображение храма Покрова-на-Рву (Василия Блаженного) и, наконец, в учреждении Московской Патриархии. Показательно, что, по свидетельству иностранцев, посещавших Москву в конце XVI — начале XVII вв., центральную часть города жители называли Царьградом, а храм Покрова — Иерусалимом.

Отражением таких настроений стали впоследствии странные (для современного нам читателя), но симптоматичные слова, которые в «Сказании о Магмет-салтане» вложил Иван Пересветов в уста православных греков, споривших с «латинянами»:

«Есть у нас царство волное и царь волной, благоверный князь Иван Васильевич всея Русии, и в том царстве великое Божие милосердие и знамя Божие, святые чудотворцы, яко первые, — тако от них милость Божия, якоже и от первых»

С ними «соглашаются» их оппоненты: «То есть правда». Они якобы видели сами, что «велика Божия милость в той земле»[405].

Отголосками этой же идеи звучат слова троицкого монаха Арсения Суханова, посланного в 1649 г. в резиденцию Иерусалимского патриарха Паисия в Яссах:

«Все доброе, бывшее у вас, перешло благодатию Христовой к нам в Москву»

И далее:

«Был у нас царь благочестивый, а ныне нет. И в то место воздвиг Господь Бог на Москве царя благочестивого».

Не менее показательны и заверения царя Алексея Михайловича, обращенные к греческим купцам:

«Я принял на себя обязательство, что если Богу будет угодно, я принесу в жертву свое войско, казну и даже кровь свою для их [греков] избавления».

На что греки, называя царя «столпом веры», «помощником в ведах», «освободителем», просят его

«восприяти… превысочайший престол великого царя Константина, прадеда Вашего, да освободит народ благочестивый и православных Христиан от нечестивых рук, от лютых зверей, что поедают немилостиво».

Церковные реформы Никона привели к тяжелейшему в духовной жизни Руси кризису, повлекшему за собой конфликт между духовным и светским правителями. В итоге идеи «третьего Рима» как светского центра «священной Римской империи» и «нового Иерусалима» как духовного центра православного мира оказались разделенными. Строительство Новоиерусалимского монастыря, символика названия которого нашла продолжение в том месте, где он был построен (меридиан Иерусалима), и в облике монастырского храма (созданного по модели иерусалимского Храма Господня), подчеркнуло происшедшее.

Окончательная точка в сакральном восприятии географического пространства была поставлена Петром I, перенесшим светскую столицу России на север, в Санкт-Петербург, в то время как столицей Русской Православной Церкви продолжала оставаться Москва. При этом следует, вероятно, подчеркнуть, что строительство новой столицы началось с основания храма свв. Апостолов Петра и Павла. Напомню, именно появление в Константинополе церкви свв. Петра и Павла знаменовало превращение его в столицу Римской империи, а строительство Хлодвигом на левом берегу Сены собора Апостолов Петра и Павла воспринимается исследователями, в частности, С. Ле-беком, как свидетельство

«его продуманной политики, политики человека, принявшего всерьез недавнее признание его императором и вознамерившегося окружить ореолом святости себя, свою семью, свою власть»[406].

Восприятие не только «географического» мира в целом, но и отдельных сторон света тоже было связано с ценностными характеристиками. Так, на Руси было достаточно распространено отношение к югу как к «богоизбранной» стороне света. Например, в древнерусском переводе «Иудейской войны» Иосифа Флавия над местом загробного пребывания блаженных душ веет благовонный южный ветер; в русской церкви издавна существует припев к стихирам под названием «Бог от юга».

Примером такого отношения может быть упоминание «духа южна» в «Сказании о Мамаевом побоище». Оно, несомненно, имело для средневекового автора и читателя в первую очередь символический смысл.

Согласно «Сказанию», в разгар битвы татарские полки сильно потеснили русских. Князь Владимир Андреевич Серпуховской, с болью наблюдая за гибелью «православного воинства», предлагает воеводе Боброку тотчас вступить в бой. Боброк же отговаривает князя от поспешных действий, призывая его ждать «время подобно», в которое «имать быти благодать Божия». Интересно, что Боброк точно называет час, когда наступит «время подобно» — «осьмой час» (восьмой час дня, по древнерусской системе счисления часов). Именно тогда, как и предсказывал Волынец, «дух южны потянув ззади их».

Тут-то и

«воспи Волынец: «…Час приде, а время приближися…, сила бо Святаго Духа помогает нам».

Из этого, кстати, по хорошо обоснованному мнению В. Н. Рудакова, следует, что вступление засадного полка в бой не было связано с реальными событиями Куликовской битвы. Боброк Волынский, если следовать логике автора «Сказания о Мамаевом побоище», вовсе не выбирал момент, когда татары подставят под удар русских свой фланг (как предполагал Л.Г. Бескровный), или когда солнце перестанет светить русским полкам в глаза (как считал А. Н. Кирпичников). Не подтверждается и наиболее распространенное в исторической литературе мнение, будто опытный воевода ожидал перемены направления ветра со встречного на попутный. Дело в том, что «южный дух», о котором упоминает «Сказание», ни при каких условиях не мог быть попутным для соратников Дмитрия Донского (а следовательно, и помогающим им). Русские полки на Куликовом поле наступали с севера на юг. Следовательно, южный ветер мог дуть им только в лицо, мешая наступлению. При этом полностью исключена какая-либо путаница в употреблении автором географических терминов. Создатель «Сказания» совершенно свободно ориентировался в географическом пространстве. Он точно указал: Мамай движется на Русь с востока, река Дунай находится на западе и т. п.

Другим подобным примером может быть «свидетельство» разбойника Фомы Кацибеева. Ему «Бог откры… видение велико»: «от востока» появилось облако (ордынцы), «аки нькакие плъки к западу идушь». «От полуденныя же страны» (т. е. с юга) «придоша два юноши» (имеются в виду Борис и Глеб), которые и помогли русским полкам одолеть врага.

Ценностное наполнение для древнерусского человека имели не только страны света, но и понятия верха и низа, правой и левой стороны (с положительным и отрицательным знаком в том и другом случаях соответственно).

Как это проявлялось в источниках, поясним на конкретном примере.

Субботней ночью с 29 на 30 июня 1174 года в своих покоях был убит Андрей Боголюбский. В так называемой «Повести об убиении Андрея Боголюбского» сохранился подробный рассказ о последних часах жизни великого князя владимирского. Здесь, в частности, упоминалось, как в финале трагедии главарь убийц, Петр Кучкович отсекал «десную» (правую) руку Андрея, что якобы и привело к гибели князя. Однако при изучении в 1934 г. останков Андрея Боголюбского врачи обнаружили, что у него была отрублена не правая (она вообще не пострадала), а левая рука. Эксперты предположили, что в рассказе была допущена ошибка либо летописец использовал данную деталь как художественный прием, «чтобы сгустить краски и усилить эффект». При этом, несомненно, автор «Повести» знал, какую именно руку отрубили убийцы. На миниатюре Радзивиловской летописи, иллюстрирующей рассказ о смерти Андрея Юрьевича, изображена женщина, стоящая подле поверженного князя и держащая отрубленную руку — именно левую, а не правую.

Что же заставило летописца «отступить от истины» (в нашем смысле этого слова)?

В Евангелии от Матфея сказано:

«И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя»[407]. (Курсив мой. — И.Д.)

Каким же образом правая рука могла «соблазнять» Андрея? Ответ можно найти в Апокалипсисе. Людям, поклоняющимся Антихристу,

«положено будет начертание на правую руку»[408] (Курсив мой. — И.Д.)

с именем «зверя» или числом имени его. При этом описание самого «зверя», увиденного Иоанном Богословом, весьма примечательно — оно очень близко к описанию в летописи самого Андрея Боголюбского. «Зверь» обладает великой властью, его голова

«как бы смертельно ранена; но эта смертельная рана исцелела»

(Андрей был рамен убийцами и голову, по после их ухода начал звать на помощь и даже попытался спрятаться от преследователей под лестницей). Его уста говорят «гордо и богохульно»,

«и дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем»[409].

Он «имеет рану от меча и жив». Завершается описание «зверя» сентенцией:

«Кто мечем убивает, тому самому надлежит быть убиту мечем»[410].

Недаром перед убийством слуга Андрея, ключник Анбал похитил у князя меч, принадлежавший еще св. Борису.

Так или иначе, отсечение у Андрея Боголюбского (по «Повести») именно правой руки может вполне рассматриваться как осуждение его если не как самого Антихриста, то, во всяком случае, как его слуги. На это же указывает и то, что, по словам автора Повести, Андрей «кровью мученическою омывся прегрешении своих» (курсив мой. — И.Д.), т. е. мученический конец как бы искупил грехи (и, видимо, немалые!) князя.

Как мы видим, упоминание «конкретных» пространственных деталей в описаниях событий могло выполнять и выполняло в древнерусской литературе несколько иную функцию, чем в современной художественной культуре, И это происходило в связи с принципиально иной ценностной ориентацией древнерусской духовной культуры.

Приведенные примеры, кроме всего прочего, показывают, что в средневековом восприятии пространство не отделено от времени, образуя некий пространственно-временной континуум, который в научной литературе принято называть хронотопом.

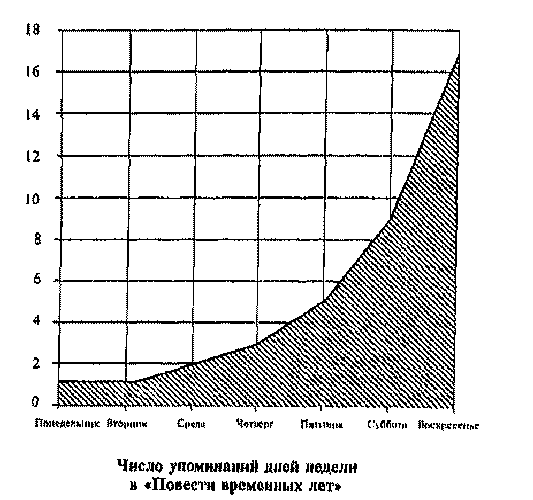

Время, подобно пространству, в сознании древнерусского человека было наделено нравственно-этической ценностью. Практически любая календарная дата рассматривалась им в контексте ее реального или символического наполнения. Об этом можно судить даже по частоте тех или иных календарных упоминаний. Так, в «Повести временных лет» понедельник и вторник упоминаются всего по одному разу, среда — дважды, четверг — трижды, пятница — пять раз, суббота — 9, а воскресенье («неделя») — целых 17! Естественно, это говорит не столько о «любви» или, напротив, нелюбви к определенным дням, сколько о «наполненности» их событиями, которые интересовали летописца и его читателей. Так, например, закладка и освящение храмов, перенесение мощей обычно совершались по субботам и воскресеньям.

Вопреки теории вероятности (и современному здравому смыслу), неравномерно распределены события и по отношению к отдельным числам месяцев. Скажем, в Псковской I летописи есть календарные даты (5 января, 2 февраля, 20 июля, 1 и 18 августа, 1 сентября, 1 и 26 октября), на которые приходится от 6 до 8 событий на всем протяжении летописного текста. В то же время целый ряд дат (3, 8, 19 и 25 января, 1, 8 и 14 февраля и др.) вообще не упоминается составителями свода. Такие «странности» дат объясняются ценностным отношением к ним древнерусских книжников.

Например, по пятницам обычно происходили битвы. Упоминания сражений столь часто были сопряжены со словом «пяток» (пятница), что один из, видимо, не слишком образованных исследователей прошлого века даже решил, что этим словом обозначался боевой порядок русских войск. По его мнению, он напоминал римскую цифру V. Дело тогда закончилось конфузом. Однако мифический «боевой порядок» все-таки проник в художественную литературу и даже в кинофильм «Русь изначальная». Кстати, Н. М. Карамзин датировал битву на Калке 1224 годом как раз потому, что именно в том году 31 мая (упомянутое в летописях как календарная дата битвы) приходилось на пятницу.

Сколь глубоко воспринималось в Древней Руси символическое содержание дат показывает следующий пример. В «Слове о полку Иго-реве» вслед за описанием солнечного затмения, наблюдавшегося войском новгород-северского князя при переправе через Дон, следует такой текст:

«Спала князю умь похоти, и жалость ему знаменеие заступити искусити Дону великаго. «Хощу бо, — рече, — копие преломити конец поля Половецкаго с вами, руссици; хощу главу свою приоложити, а любо испити шеломомь Дону».

Смысл его не будет до конца ясен, если не учесть, что затмение пришлось на 1 мая, день св. пророка Иеремии. В пророчестве же Иеремии есть слова, которые перекликаются по смыслу с «речью» Игоря:

«И ныне для чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? и для чего тебе путь в Ассирию, чтоб пить воду из реки ея?»[411].

В них содержится упрек Игорю и, можно сказать, «сценарий» последующих трагических событий. Игорь, однако, пренебрег пророческим предупреждением, которое сам косвенно процитировал, и, соответственно был наказан.

Что касается календарных дат, то их частое упоминание или, наоборот, стремление избежать такого упоминания, было прежде всего связано с тем, считалось данное число счастливым или нет. Как уже говорилось, в Древней Руси было огромное количество апокрифических «ложных» (запрещенных) книг — различные «Лунники», «Громовники», «Астрологии», трактаты «О Чихире звезде, како стоит», «О злых днях лунных», «О лунном течении», «Книги Рафли» и т. д., в которых подробно описывались «качества» календарных дат и давались рекомендации: можно ли в этот день «отворять кровь» (один из основных методов лечения) или, скажем, начинать какое-либо дело, как сложится судьба ребенка, родившегося в этот день, и т. п.

Кроме того, имелись четкие церковные календарные предписания в основном запретительного характера. Наиболее хорошо известны пищевые и поведенческие запреты, связанные с постами: многодневными — Великим (семь недель перед Пасхой), Петровым или Апостольским (от шести недель до семи дней — в зависимости от даты празднования Пасхи), Успенским или Госпожим (с 1 по 15 августа), Рождественским или Филипповым (сорокадневным — с 14 ноября по 24 декабря), а также однодневными — по средам и пятницам (кроме седмиц пасхальной, троичной, святочных, о мытаре и фарисее, сырной), в праздник Воздвижения (14 сентября), день Усекновения главы Иоанна Предтечи (29 августа) и в навечерие Богоявления Господня (5 января). Кроме того, существовали и иные ограничения. Скажем, браковенчания не совершались по вторникам, четвергам и субботам, в дни двунадесятых, храмовых и великих праздников, а также в продолжение всех многодневных постов, Святок (с 25 декабря по 7 января), масленицы, недель сыропустной, Пасхальной, в дни Усекновения главы Иоанна Предтечи и Воздвижения Креста Господня.

Была разработана детальнейшая система регулирования половых отношений, наполненная разнообразными запретами и ограничивавшая сексуальные связи примерно 100 днями в году. Скажем, в Древней Руси, видимо, практиковалось осуждение приходскими священниками родителей, зачавших ребенка в пятницу, субботу или воскресенье:

«дитя будет любо тать, любо разбойник, любо блоудник, любо трепетив»[412].

Символико-этическое содержание имели и годовые (хронографические) даты. Чаще, правда, это относилось к многолетним периодам. Но были номера годов, которые занимали помыслы наших предков и сами по себе. Прежде всего речь идет о дате весьма напряженно ожидавшегося в Древней Руси, как, впрочем, и во всем христианском мире, «конца времени» — второго пришествия Христа, за которым следовал неумолимый Страшный суд. В «Священном Писании» неоднократно подчеркивается, что дата наступления конца света — во власти Бога. Ее не могут знать ни люди, ни ангелы. Тем не менее многие средневековые «промузги» пытались ее рассчитать, опираясь то на пророчество Даниила, то на 3-ю книгу Ездры, то на «Евангелие от Матфея», то на «Апокалипсис», то на какие-то апокрифические сочинения, не принятые христианским каноном.

Несомненно, наиболее распространенной «потенциальной» датой конца света на Руси считался 7000 г. от Сотворения мира, Такая точка зрения основывалась на библейской книге Бытия, согласно которой мир был создан в шесть дней, а на седьмой день Бог почил от дел. Этот расчет был сделан, исходя из Ветхого и Нового Завета, где неоднократно упоминается, что один божественный день равен тысяче «нормальных» лет:

«Пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел»[413].

«У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день»[414].

В конце седьмого тысячелетнего «дня» и должно наступить «царство славы». Даже историю человечества было принято разбивать на «шестоднев»: от сотворения Адама до потопа, от потопа до Авраама, от Авраама до Давида, от Давида до вавилонского пленения, от пленения до Рождества Христова и, наконец, от Рождества до Страшного суда. Такая традиция нашла отражение и во многих литературных памятниках Древней Руси, в том числе в «Повести временных лет».

Встречались, однако, и иные точки зрения на возможную дату наступления Страшного суда. Так, первую славянскую полную Библию (называемую по имени новгородского архиепископа, осуществившего перевод всех канонических книг «Священного Писания» в 1499 г., Геннадиевской) завершает следующее рассуждение:

«И по отрешении же реченному [подразумевается освобождение перед концом света дьявола «на малое время»] размыслим: Рече евангелист, яко связа диавола на тысящу лет. Отнеле же бысть связание его? От вшествиа въ ад Господа нашего Иисуса Христа в лето пятьтысющное пятсотное и тридесять третье да иже до лета шестьтысющнаго и пятьсотнаго и тридесять третиаго, внегда исполнитися тысяща лет. И тако отрешится сатана по праведному суду Божию и прельстить мир до реченнаго ему времени, еже три и пол лета, и потом будет конец. Аминь.»[415].

Из этого следует, что после 6537 г. от Сотворения мира (видимо, 1037 г. н. э.) ожидание конца света приобрело на Руси особое напряжение. Напомню, что именно к этому моменту были приурочены уже упоминавшиеся строительство Ярославом Мудрым в Киеве храма св. Софии и Золотых ворот, монастырей св. Георгия и Ирины, произнесение Слова о Законе и Благодати, а также создание так называемого «Древнейшего летописного свода». Столь же «благоприятными» для наступления конца света считались — согласно «Откровению Мефодия Патарского» — годы, на которые выпадал 9-й индикт.

Кроме того, в отечественной литературе имелось огромное количество описаний различных знамений, которые должны были непосредственно предзнаменовать приближение «последнего» времени. Часть из них также имела календарную форму. Скажем, считалось, что конец света настанет в год, когда Пасха придется на Благовещение (25 марта). Неслучайно подобные совпадения тщательно рассчитывались и фиксировались. Вспомним, кстати, что именно с таким совпадением (хотя, и не совсем точным: 25 марта 1038 г. приходилось на Великую субботу, когда и было прочитано «Слово») столкнулся митрополит Иларион, когда писал «Слово о Законе и Благодати».

Коль скоро ни в один из «назначенных» сроков конец времени не наступил, общество пережило колоссальный мировоззренческий кризис. Разочарование в так и не пришедшем «Царстве Славы» привело к существенным переменам в системе экзистенциальных ценностей и стало ментальной основой идейных и политических потрясений, которые наша страна пережила в XVI — начале XVII вв.

В частности, ужасы опричнины в какой-то степени объяснялись так: Иван Грозный до определенного момента не мог представить себе, что будет стоять на Страшном суде рядом со своими жертвами. Мало того, он принял на себя роль представителя Божьего суда на земле. Справедливость «щедро» раздававшихся им наказаний утверждалась мыслью, что Бог карает грешников не только в преисподней, но и на земле, не только после смерти, но и при жизни:

«Аз же исповедую и вем, яко не токмо тамо мучение, яже зле живущим, преступающим заповеди Божия, но и здесь праведнаго Божия гнева, по своим делам злым, чашу ярости Господня испивают и многообразными наказании мучатца; по отшествии же света сего, горчайшая осуждения приемлюще…».

Орудием такого справедливого возмездия от имени самого Бога государь считал свою власть, В послании Курбскому он писал о необходимости осуждать злодеев и предателей на мучения и смерть, ссылаясь на авторитет апостола Иуды, велевшего спасать людей «страхом» (Иуд. 1.22–23). Следуя традиции, царь подтверждал свою мысль и другими цитатами из Священного Писания, в том число словами апостола Павла:

«Аще кто незаконно мучен будет, сиречь не за веру, не венчяетца»[416]

Пространство и время существовали для людей средневековья не сами по себе, они были неотделимы от земли, на которой жил человек. Соответственно она также приобретала ценностное наполнение, осмысливалась.

«Тварный мир» в целом воспринимался нашими предками прежде всего символически. В основе мировосприятия жителей Древней Руси лежало, говоря сравнительно поздним языком, «молчаливое богословие». Именно поэтому на Руси мы не встречаем богословских трактатов западноевропейского типа. Православный верующий стремился постичь божественное откровение не путем схоластических рассуждений или наблюдений, не разумом или «внешним» взором, как, скажем, католик, но «очами внутренними». Сущность мира не может быть понята. Она постигается лишь путем «погружения» в верочитные тексты и канонические изображения, утвержденные авторитетом отцов церкви и закрепленные традицией. Именно поэтому исихазм Георгия Паламы нашел здесь такое распространение.

В Древней Руси мы не встречаем изображений, стремящихся к иллюзорности, фотографической точности передачи внешних черт видимого мира, подобно западноевропейской живописи. В России до конца XVII в. и в живописи, и в литературе господствовала икона — особое образное восприятие и отображение мира. Здесь было строго регламентировано все: сюжет, композиция, даже цвет. Поэтому, на первый взгляд, древнерусские иконы так «похожи» друг на друга. Но стоит к ним приглядеться — ведь они рассчитаны на то, что человек будет смотреть на них во время ежедневной молитвы по несколько часов, — и мы увидим, сколь различны они по своему внутреннему миру, настроению, чувствам, заложенными безымянными художниками прошлого. Кроме того, каждый элемент иконы — от жеста персонажа до отсутствия каких-то обязательных деталей — несет в себе целый ряд смыслов. Но для того чтобы проникнуть в них, надо владеть языком, на котором разговаривает со зрителем древнерусская «икона» (в широком смысле этого слова). Лучше всего об этом говорят «открытые» тексты, которые прямо разъясняют читателю, что имеется в виду под каждым конкретным образом. Приведем несколько примеров.

Вот, как описывались в Древней Руси некоторые животные и птицы.

Фисиолог[417] и о лве. Три естества имат лев. Егда бо рождает лвица мьртво и слепо раждает [детеныша], седитже и блюдет до третьего дни. По трех же днех приидет лев и дунет в ноздри ему и оживет. Тако и о верных языцех [об обращенных язычниках]. Прежде бо крещениа мьртви суть, по крещени же просвещаються от Святаго Духа.

Второе естество лвово. Егда спит, а очи его бдита. Тако и Господоь наш рече ко июдеом, якоже: «Аз сплю, а очи Мои божественныа и сердце бдита».>

А третье естество лвово: егда отбегает лвица, хвостом своим покрывает стопы своя. Да не может ловець осочити [отыскать] следа его. Тако и ты, человече, егда творишь милостыню, не чюет левая рука, что творит десница твоя, да не возбранит дьявол дело помысла твоего».

«О неясыти [пеликане]. Неясыть чадолюбива птах есть. Провклеваеть бо жена [самка] ребра птенцем своим. А он [самец] приходит от кормли своей [с кормом]. Проклюют ребра своя, да исходящи кровь оживляет птенца.

Так и Господь наш от жидов [иудеев] копием ребра его проводоша. Изыде кровь и вода. И оживи вселеную, сиречь умершаа. Сего деля и рече пророк, яко уподобихся неясыти пустынней

Уже из приведенных примеров видно, что в системе традиционных народных представлений об окружающем мире животные одновременно предстают и как природные объекты, и как разновидность мифологических персонажей. В книжной традиции почти нет описаний «настоящих» животных, даже в «естественнонаучных» трактатах преобладает баснословный элемент. Создается впечатление, что авторы не стремились передать какие-то конкретные сведения о реальных животных, а пытались сформировать у читателя некие представлениях об их символической сути. Эти представления основаны на традициях разных культур, зафиксированных в письменных источниках.

Животные-символы не являются «двойниками» своих реальных прототипов. Непременное наличие фантастики в рассказах о животных приводило к тому, что описываемое животное могло носить имя хорошо известного читателю зверя или птицы, но резко отличаться от него своими свойствами. От персонажа-прототипа часто оставалась только его словесная оболочка (имя). При этом образ обычно не соотносился с набором признаков, соответствующих данному имени и формирующих образ животного в бытовом сознании, что еще раз подтверждает обособленность друг от друга двух систем знаний о природе: «книжной» и «практической».

В пределах такого описания животного можно отметить следующее распределение реальных и фантастических свойств. Часто объект описывается в соответствии с биологической природой; в основе подобных текстов лежат, вероятнее всего, практические наблюдения. Например:

О лисици. Физиолог рече о лисици яко льстив живот есть. Аще взалчеть, хотящи ясти, и не обрящеть бохма [совсем ничего не найдет], ищет вежа [хозяйственную постройку] или плевьницю [сарай, где хранят солому или мякину] и ляжеть, възнака а в себе душю влекущи, и яко издохши лежить. А мнящи птица яко оумерла есть, сядоуть на не и клевати ея начноуть. Ти потом вскочить скоро, похватить и снесть я

Рассказ о дятле построен на описании свойства дятла долбить клювом деревья; в описании кукушки акцент поставлен на привычке этой птицы откладывать спои яйца в чужие гнезда; отмечается удивительная искусность бобра в строительстве жилища, и ласточки — в устройстве своего гнезда.

Иногда реальный объект наделялся только вымышленными свойствами. В этом случае связь персонажа с реальным животным сохранялась лишь в имени. Так, скажем, оформлялись отношения имени «бобр» и описания «индийского» бобра, из внутренностей которого добывают мускус, а также какого-то хищного зверя (возможно, тигра или росомахи; во всяком случае, на миниатюрах он изображался полосатым и с огромными когтями)[418]. «Вол» мог означать не только домашнее животное bos bubalus, но и «индийского» вола, который, боясь потерять хоть один волос из своего хвоста, стоит недвижно, если зацепится хвостом за дерево, а также мифического морского хищника. Кроме того, считалось, что в Индии существуют огромные волы (между рогами которых может сидеть человек), волы с тремя рогами и с тремя ногами и, наконец, волы «задопасы», длинные рога которых не позволяют им двигаться вперед. Саламандра — это имя ящерицы, а также ядовитой змеи и животного величиной с собаку, способного угашать огонь.

Итак, в зависимости от смыслового наполнения одно и то же имя животного могло означать как реально существующее животное, так и фантастический персонаж. Набор свойств, которые, с точки зрения современного читателя, не имеют под собой никакой реальной основы, часто соотносился с именами животных далеких стран и определял представления о них читателя средневековья. Так, в «Физиологе» о слоне рассказывалось, будто для произведения на свет потомства ему необходим корень мандрагоры, а упав, он не может встать, так как в его коленях нет суставов. Здесь же говорилось, что панфир (пантера, барс) имеет свойство спать в течение трех дней, а на четвертый день приманивать к себе других зверей своим благоуханием и голосом. Велбудопардус (жираф) представлялся помесью парда (рыси) с верблюдом.

Наиболее широко были распространены описания, в которых животное наделялось как реальными, так и вымышленными признаками. Так, помимо пристрастия ворона к падали и обычая этих птиц образовывать брачные пары, древнерусские описания включали рассказ о том, что вран в июле месяце не пьет воды, потому что наказан Богом за небрежение к своим птенцам, а также свидетельство, будто вором умеет «оживлять» свареные яйца с помощью ему одному известной травы. Считалось, что птица еродий (чайка) способна отличать христиан, знающих греческий язык, от людей «прочего колена». Бытовал рассказ, что енудр (выдра) убивает спящего крокодила, добравшись через раскрытую пасть до его внутренностей. При достаточно верном описании повадок дельфина (приходит на помощь тонущим в море людям и т. п.) автор такого трактата мог назвать его зелфинъ птица, а на древней миниатюре изображена пара дельфинов (двема дельфимона), спасающих святого Василия Нового, в виде двух… собак.

Возникающее в результате перераспределения признаков совпадение персонажей устранялось путем присвоения одному из них (чаше всего тому, в описании которого баснословные свойства преобладали, или он соотносился с «чужим», экзотическим регионом — Индией, Эфиопией, Аравией и т. д.) необычного (иноязычного) имени. Этим как бы снималось возможное несоответствие каких-либо свойств объекта привычному набору признаков, объединенных под «своим», знакомым именем. Так, «индийский» бобр носил также имя «мьскоус (мъскус, мусь, мус))».

Следует учитывать, что свободное приложение признаков к имени персонажа играло важную роль при символическом истолковании его свойств. Наиболее авторитетный специалист в области изучения символики животных в древнерусской книжности О. В. Белова отмечает случаи, когда набор признаков полностью переходил от одного имени к другому, и объект, носящий имя, принимающее в себя чужие признаки, получал новое свойство. Так, оказавшись объединенными сначала в своих признаках, гиена и медведь впоследствии «обменялись» и названиями. В древнерусских азбуковниках слово оуена наряду со значениями «дикий зверь, подражающий человеческому голосу», «мифический ядовитый зверь с человеческим лицом, обпитый змеями», «зверь из породы кошачьих» имеет значение «медведь, медведица».

С точки зрения средневековой книжности, подобные описания не были примерами чистого вымысла. Всякая «естественнонаучная» информация воспринималась как данность, будучи подкрепленной авторитетными источниками.

«Аще и истино есть или ложно не веде. Но убо в книгах сия обрете понудихся и та зде написати. Тако ж и о зверех, и о птицах, и древесех, и травех, и о рыбах, и о каменех»

— замечает составитель одного из азбуковников. Для книжного «научного» описания животных признак реальный-ирреальный не является определяющим.

Имена животных расценивались как изначально данные, определенные Божественным промыслом. Статья «О наречении имен скотом и зверем и гадом» повествует:

Во дни ж те первозданнаго человека Адама сииде Господь Богъ на землю присетити ея и всея твари своея, юже сам сотвори. И призва Господь весь скотъ земный и вся птицы парящия, и приведе пред лице Адама и постави я у него, да нарече имя всем. И нарече Адамъ имена всем земным скоту, и зверем, и птицам, и рыбам, и гадомъ, и жупеличиим [насекомым]

Причем, имена эти были даны столь удачно и так точно отражали сущность всех созданий, что Бог не счел возможным менять их даже после грехопадения первых людей.

Все животные и все их свойства, реальные и вымышленные, рассматриваются древнерусскими книжниками с точки зрения тайного нравоучительного смысла, заключенного в них. Символика животных давала обильный материал для средневековых моралистов. В «Физиологе» и сходных с ним памятниках каждое животное, будь то сверхъестественное создание (единорог, кентавр, феникс), экзотический зверь далеких стран (слон, лев) или хорошо знакомое существо (лисица, еж, куропатка, бобр) удивительно. Все «ходештии и летештии» твари выступают в своей сокровенной функции, доступной только духовному прозрению. Каждое животное что-либо «означает», причем значений, зачастую противоположных, может быть несколько. Символы эти могут быть отнесены к разряду «неподобных образов»: они основаны не на очевидном сходстве, а на трудно объяснимых, традиционно закрепленных смысловых тождествах. Идея внешнего подобия им чужда.

В контексте культуры Древней Руси живая тварь, лишенная своего символического значения, противостоит стройному миропорядку и просто не существует в отрыве от своего значения. Какими бы занимательными ни казались свойства описываемого животного, древнерусский автор всегда подчеркивал главенство символики над фактическим описанием. Для него наименования животных — это наименования символов, а не конкретных созданий, реальных или фантастических. Составители «Физиологов» не ставили себе целью дать более или менее полные характеристики зверей и птиц, о которых рассказывали. Среди свойств животных отмечались только те, с помощью которых можно было найти аналогии с каким-либо богословским понятием или сделать нравственные выводы.

Приблизительно так же воспринимались древнерусскими книжниками камни, их природа, свойства и качества, цвет.

«1-й иже камык, нарицаемый сардион [рубин] вавилонский, учермен же есть образом, яко кровь. Обретают же в Вавилоне на земли путешествующие же к Асирием. Прозрачен же есть. Силы целебные в нем суть, и лекуют в нем отоки [опухоли] язвы, от железа бывающая, помазавают. Сий же камык уподоблен есть Рувиму первенцу [Израиля], понеже силен и крепок на дело быше».

«3-й камык измарагд [изумруд] зелен есть. В горох индейских копают их. Светел же есть, еже лице человеческое видети в нем, аки в зерцале. Сий уподоблен есть Левгию [сыну Израиля] — святителю и иерейскому чину, иже и лица человеческого не стыдитися им подобает»[419]

Развернутая символическая система отдельных элементов «тварного естества» находила воплощение в производных текстах и изображениях. Так, на иконе «Чудо св. Георгия о змие» изображался св. Георгий, восседающий на белоснежном коне, в развевающемся на ветру красном плаще, с копьем в руке, поражающий темно-красного змия, извивающегося под копытами коня. Кроме буквальной «иллюстрации» соответствующего житийного текста, икона эта наполнена и множеством символических смыслов. Например, сам св. Георгий символизирует все воинство Христово, которое, опираясь на правую веру (ее символизирует белый конь), ведет непримиримую и неустанную борьбу с дьявольскими силами (змий — устойчивый символ дьявола, а копье в руках святого — символ свержения и победы над сатаной). Эти образы дополнены и развиты символикой цвета. Белый цвет коня — цвет чистоты, символ всепобеждающего Святого Духа. Кроваво-красный цвет плаща св. Георгия соответствует цвету рубина (необходимую характеристику можно найти в только что процитированном тексте из «Сказания о 12 камнях»). Темно-красный же цвет змия ассоциировался с цветом седьмого камня — уакиифа (яхонта), соответствовавшего сыну Иакова Дану, из рода которого должен родиться Антихрист.

При анализе символики цветовых характеристик объектов в древнерусских произведениях литературы и искусства (при всей условности применения этих терминов для Древней Руси) следует помнить, что названия цветов могли существенно отличаться от современной «общепринятой колористической номенклатуры». Если упустить этот момент из виду, то можно попасть в весьма неловкое положение. Приведу пример. В старославянском переводе Пандектов Антиоха XI в. читаем загадочную фразу:

«Кому сини очи, не пребывающиим ли въ вине, не назирающим ли къде пирове бывають» [420]

Здесь модели этического и цветового пространств принципиально отличны от привычных нам. Современный человек никогда не поймет, какая связь может существовать между «синими» глазами и склонностью к злоупотреблению спиртными напитками, если не примет во внимание, что во время, когда писался этот текст, слово «синий» значило «темный, темно-красный (вишневый), блестящий». Без этого, кстати, непонятно, почему многие иконы имеют красный («синий, блестящий, сияющий») фон.

Отступление от установленного канона не воспринималось средневековым русским читателем. Ему не были интересны новые сюжеты. Он предпочитал перечитывать уже известные произведения. Поэтому состав древнерусских «изборников» литературных произведений мог оставаться неизменным на протяжении столетий, а каждый новый летописный свод обязательно включал тексты предшествующих летописей.

Наиболее общим и универсальным выражением представлений русского православного человека об окружающем его мире всегда был православный храм. Он сохранил тот образ (не модель!) мира, который был «своим» для человека Древней Руси.

Само слово «храм», наряду со словами «церковь», «собор», обозначает специальное здание для богослужения. Здесь на протяжении столетий совершались и продолжают совершаться сегодня важнейшие христианские обряды и действия. В храме, по христианским представлениям, верующий человек может вступить в непосредственное общение с Богом. Здесь человек обращается к Нему с молитвой, вступает в диалог с высшей из мыслимых им сущностей. Это — «ном молитвы», «земное небо», «дом Бога».

Для наших предков храм был своеобразным зеркалом мира, в котором они жили и частью которого были сами, причем зеркалом очень своеобразным. Оно отражало не внешний облик, а внутренний, потаенный от непосвященного образ. Образ невидимого, икону (что и означает по-гречески «образ»). Явление невыразимого. Храм был (и остается для верующих) «инструментом» скорее даже не познания, а ощущения истины через земные, вспомогательные образы. Такое образное освоение шло от доступного «внешнему» взору к тому, что могло быть постигнуто только взором внутренним.

При этом «чистый смысл» земных вещей, явлений и событий мог передаваться как через образы «подобные» («сходные»), так и через образы «неподобные» («несходные»).

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

§ 3. СОЗДАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА

§ 3. СОЗДАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 1. На юге у КиеваОтечественные и византийские источники называют два центра восточнославянской государственности: северный, сложившийся вокруг Новгорода, и южный – вокруг Киева. Автор «Повести временных лет» с гордостью

§ 4. Распад Древнерусского государства

§ 4. Распад Древнерусского государства Древнерусское государство, как оно сложилось при Владимире, просуществовало недолго. К середине XI в. начался его постепенный распад на ряд самостоятельных княжеств.В древнерусском обществе эпохи раннего Средневековья

«Князь уже почалъ – потягнете дружина по князе!»: отношения власти-подчинения в Древней Руси. Князь – идеология и обыденные представления

«Князь уже почалъ – потягнете дружина по князе!»: отношения власти-подчинения в Древней Руси. Князь – идеология и обыденные представления Представления человека Древней Руси об обществе и власти строились в рамках образа крупных социальных организмов, каждый из

§4. СПЕЦИФИКА ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА

§4. СПЕЦИФИКА ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА Древняя Русь изначально была многоэтничным государством. На территории будущего Древнерусского государства славяне ассимилировали многие другие народы — балтские, угро-финские, иранские и другие племена. Таким образом,

§ 1. РАСПАД ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА

§ 1. РАСПАД ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА К началу периода удельной раздробленности (XII в.) Киевская Русь представляла собой социальную систему со следующими признаками:? государство сохраняло свое административно-территориальное единство;? это единство обеспечивалось

Идущий из Африки поток информации о различных формах ископаемого человека заставляет по-новому взглянуть на процесс выделения древнейших предков человека из животного мира и на основные этапы становления человечества.

Идущий из Африки поток информации о различных формах ископаемого человека заставляет по-новому взглянуть на процесс выделения древнейших предков человека из животного мира и на основные этапы становления человечества. Прояснению многих проблем способствует и

Вооружение древнерусского воина

Вооружение древнерусского воина Если у ранних славян, по сообщениям византийцев, не было доспехов, то к VIII–IX векам относится распространение кольчуг. Они делались из колец, сделанных из железной проволоки, которые в поперечнике достигали 7–9 и 13 — 14 мм, а по толщине —

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА. КНЯЖЕСКИЕ УСТАВЫ – ИСТОЧНИКИ ДРЕВНЕРУССКОГО ПРАВА

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА. КНЯЖЕСКИЕ УСТАВЫ – ИСТОЧНИКИ ДРЕВНЕРУССКОГО ПРАВА К сер. IX в. северные восточные славяне (ильменские словене), видимо, платили дань варягам (норманнам), а южные восточные славяне (поляне и пр.) в свою очередь платили дань

1 ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА

1 ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА В настоящее время в исторической науке сохраняют свое влияние две основные версии о происхождении восточнославянского государства. Первая получила название норманнской.Ее суть заключается в следующем: русское государство

Глава восьмая Лекция в Лондоне. Что можно узнать о простой электрической лампочке? Путешественник или фермер? Лекция в Париже. Снова на родине. Смерть матери

Глава восьмая Лекция в Лондоне. Что можно узнать о простой электрической лампочке? Путешественник или фермер? Лекция в Париже. Снова на родине. Смерть матери В конце 1891 года Тесла получил приглашение прочитать ряд лекций в Европе. Лондон, Париж, Берлин, Франкфурт-на-Майне,

Медицина: гармония человека в природе, профилактика, раннее диагностирование и лечение человека

Медицина: гармония человека в природе, профилактика, раннее диагностирование и лечение человека Говоря о медицине, надо начинать со следующего. Медицина – это не совокупность и не система клиник и поликлиник, лечебных учреждений и медиков, научных институтов и