Глава 7 Розыск в застенке

После «роспроса», который был, в сущности, допросом без пытки, дело обычно переходило на следующую стацию сыскного процесса — розыск и пыт-ку. Решение об этом принималось руководителем сыскного ведомства, а иногда и государем на основе знакомства с результатами «роспроса». Обычно розыск начинался с так называемого «роспроса у пытки (у дыбы)», т. е. допроса в камере пыток, но пока без применения истязаний. «Роспрос у пытки» известен в источниках не позже XVII в. Эго видно из документов, опубликованных Н. Новомбергским. В царском указе 1643 г. воеводе Черни Ивану Юшкову было сказано, чтобы он кричавшего «Слово и дело» изветчика «велел привести к пытке и у пытки его роспросил, какое он наше дело ведает. А будет он того нашего дела у пытки тебе не скажет и ты б его велел пытать, какое он наше дело ведает». В документах упомянуты и другие формулы «роспроса» с пристрастием: «Роспросить подлинно и пыткой постращать» или «Пыткой постращать, а не пытать», «Пыткой стращали и с ума их выводили» (500, 12, 171, 163 и др.). В деле 1690 г. о допрашиваемых сказано: «В застенок привожены и в застенке роспрашиваны, а не пытаны» (278-12, 205). Обычно две стадии розыска — роспрос у пытки и сама пытка — были четко разделены: «А что они в роспросех своих у пытки и с пытки говорили» (718, 15). Другое название допроса в камере пыток — «роспрос с пристрастием». В «Кратком изображении процессов» о нем сказано: «Сей роспрос такой есть, когда судья того, на которого есть подозрение пред пыткою спрашивали, испытуя от него правды и признания в деле» (624-6, 421).

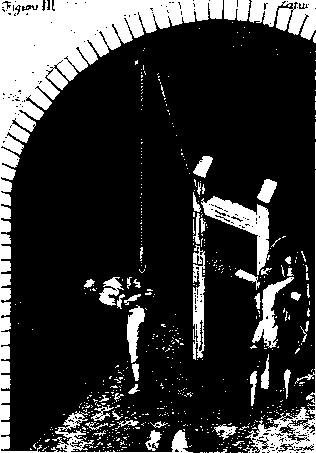

Допрашивали «у пытки» следующим образом. Человека подводили к дыбе. Дыба представляла собой примитивное подъемное устройство. В потолок или в балку вбивали крюк, через него (иногда с помощью блока) перебрасывали ремень или веревку. Один конец ее был закреплен на войлочном хомуте, называемом иногда «петля». В нее вкладывали руки пытаемого. Другой конец веревки держали в руках ассистенты палача. Вид этого снаряда мало воодушевлял упорствующих при допросах. Однако на стадии «роспроса с пристрастием» человека еще не поднимали, а лишь ставили под дыбой. Роспрос у пытки (в ряде документов процедура эта называлась описательно: «Стоя у дыбы до подъему» — 44-2, 230 об.) был, несомненно, сильным средством морального давления на подследственного, особенно для того, кто впервые попал в застенок. Человек стоял под дыбой, видел заплечного мастера и его помощников, мог наблюдать, как они готовились к пытке: осматривали кнуты, разжигали жаровню, лязгали страшными инструментами. Эту стадию римские юристы называли tеrritiо realis, т. е. демонстрация подследственному орудий пыток, которые предполагалось применить к нему. Известно, что некоторым узникам показывали, как пытают других. Делалось это, чтобы человек понял, какие муки ему предстоят. В 1724 г. ювелир Рокентин инсценировал ограбление своего дома, но допустил в этом оплошность и оказался в Тайной канцелярии. Там его увещевал раскаяться сам император и, чтобы подбодрить ювелира к признанию, «приказал прежде при нем бить кнутом другого преступника» (150-4, 9). В проекте указа Екатерины II в 1768 г. об упорствовавшей Салтычихе сказано: «Показать ей розыск к тому приговоренного преступника» (633-2, 311). За 13 лет до этого, в 1755 г., по указу Елизаветы Петровны было предписано допросить адову Конона Зотова Марью, обвиненную в подлоге. В указе о ее допросе сказано: «Подлежащей по законам к пытке по другим делам женщине указные пытки при ней, Зотовой, произведя, потом и ее, Зотову, увещевая к показанию истины, к действительной пытке приготовлять, а в самом деле той пытки не чинить» и при этом допрашивать. Так и было сделано. Зотова, не выдержав зрелища пытки, во всем раскаялась (270, 143–145). «Роспрос у пытки», т. е. в камере пыток, был фактически продолжением обыкновенного «роспроса» — допроса и очных ставок в помещении Канцелярии. Запись о «роспросе у пытки» в журнале Канцелярии была примерно такая же, какую мы встречаем в деле стрелецкого пятидесятника Сидорова в 1698 г.: «А пятидесятник Аничка Сидоров к пытке привожен же и роспрашиван, а в роспросе сказал…». К «роспросу» с пристрастием применяли и другие формулы: «У пытки говорил…», «Стоя у дыбы до подъему, сказал…», «До подъему говорил…» (197, 51, 68, 69; 44-2 230 об.).

Дыба

Под дыбой проводились и очные ставки, причем один из участников мог уже висеть на дыбе, а другой — стоять возле нее («Их ставши с тат[ь]ми с очей на очи и татей перед ними пытать» —104-4, 30). Известен и другой вариант допроса: сначала преступника спрашивали под дыбой, а потом уже с дыбы. В записи допроса стрельца Сидорова 17 сентября 1698 г. хорошо видны особенности очной ставки под дыбой, а потом уже на дыбе: «Стрелец ж Аничка Сидоров у пытки против Васкиных слов Игнатьева во всем запирался. И Васке Игнатьеву с Аничкою в спорных словах дана очная ставка А на очной ставке Васка с Аничкою говорил прежние свои речи, что… Аничка-де в том запираетца напрасно. А Аничко у пытки на очной ставке говорил: “Против-де Васкиных слов он во всем виноват”». Когда Сидорова подняли на дыбу, то очная ставка была продолжена «Васка ж Игнатьев Аничку у пытки уличал… Аничко ж с подъему говорил…» и т. д. (197, 73). Подобным же образом пытали и тридцать лет спустя: «Привожен в застенок и паки спрашиван с увещанием… и того же времени подъят на виску и паки спрашивай с увещанием» (выписка из дела монаха Маркела за 1729 г. — 181, 252).

Дыба

В 1703 г. крестьянин Иван Ряпцов донес на стольника князя Ивана Мещерского в «непристойных словах» о государе. В «роспросе» и в очной ставке с изветчиком и свидетелями Мещерский свою вину не признал. Тогда ответчик и изветчик были «приведены к пытке», и перед пыткой им снова дали очную ставку. В ходе ее Мещерский «винился»: признался, что бранил государя «в исступлении ума» (88, 59 об.). Здесь мы видим, как и ответчик, устрашенный зрелищем застенка и строгостью допроса на фоне дыбы, подтвердил извет. Так было в деле 1735 г. придворной дамы Яганы Петровой, которая позволила себе опасную болтовню о происхождении Э.И. Бирона. Ее товарка Елизавета Вестенгарт донесла об этом в Тайную канцелярию. Там на допросе и с очных ставок Петрова упорствовала в непризнании извета. Но так же твердо стояла на своем и изветчица Вестенгарт. После этого императрица Анна Ивановна приказала объявить дамам указ, который показывает, на что могло рассчитывать большинство «клиентов» Тайной канцелярии после «роспроса», не давшего нужного следствию результата, — немедленно сказать «об оном сущую правду и ежели и потом будут утверждаться каждая на своем, то привесть их в застенок и роспросить об этом накрепко» (56, 13; 322, 551–552).

Допрос у дыбы не ограничивался только угрозами применить пытку, а также демонстрацией пыточного действа на телах других людей. Из документов сыска известно, что следователи прибегали к имитации пытки. Для этого приведенного в застенок подследственного раздевали и готовили к подъему на дыбу. Вот как допрашивали в 1728 г. родственницу А.Д. Меншикова Аксинью Колычеву, обвиненную в составлении подметного письма. Ее спрашивали «прежде с увещеванием, потом с пристрастием, чтобы явила всю истину о подметном письме, понеже из всех ее поступков является подозрительна и потом ставлена в ремень и кладены руки в хомут» (329, 243–244). В проекте Уложения 1754 г. мы встречаем подробное описание допроса с пристрастием, составленное на основе большого сыскного опыта; «Пристрастный роспрос есть когда подозрительный, по судейскому приговору, приведется и… от судей увещевается, которые, не объявя ему учиненного о пристрастном распросе приговору, действительною пыткою устращивают и для того все к пытке надлежащие приуготовления учинить велят, а буде такой по увещании не признается, тогда палачу в руки отдается, который, раздев его, к дыбе приводит и, положа руки в хомут, всякими приуготовлениями стращает, токмо самым действом до него больше ничем не касается» (569, 51).

Непривычная к подобным угрозам придворная дама Петрова расплакалась и извет Вестенгарт признала. Благодаря этому признанию, да еще и снисходительности императрицы, Петрова получила лишь порцию плетей и была пострижена в сибирский «дальний девичий монастырь». Однако такие случаи единичны, спасительная для ответчика резолюция после «роспроса у пытки»: «И после того роспросу не пытан» (197, 123, 125) или «Розыску быть не подлежит, понеже в тех словах никаких великих дел не касаетца» (8–1, 23 об.) — встречается в документах сыскного ведомства крайне редко. В «Кратком изображении процессов» 1715 г. ясно сказано, что «роспрос у пытки» не заменяет саму пытку, а лишь предшествует ей. По закону судья обязательно «пред пыткою спрашивает (подследственного. — Е.А.), испытуя от него правды и признания в деле» (626-4, 421). И если колодника решили пытать, то от пытки его не спасало даже чистосердечное признание (или то признание, которое требовалось следствию) — ведь пытка, по понятиям того времени, служила высшим мерилом искренности человека. Даже если подследственный раскаивался, винился («шел по повинке»), то его обычно все равно пытали. С одного, а чаще с трех раз ему предстояло подтвердить повинную, как писалось в документах, «из подлинной правды». Эта норма была установлена еще в Уставной книге Разбойного приказа, сильно повлиявшей на сыскной процесс при расследовании политических преступлений (785, 60). В протоколах и экстрактах Преображенского приказа и Тайной канцелярии было в ходу выражение относительно повинившихся, но тем не менее подвергнутых пытке: имярек «по повинке ево и с подлинной правды розыскивать» (49, 11 об.). Так как допрос у пытки очень часто вел к пытке, то в протоколах встречается обобщенная формулировка: «По приводе в застенок в роспросе и с очных ставок… и с подлинной правды поднят был на дыбу, и пытан впервые, и с подъему, и с пытки говорил…» (54, 5 об.).

Если пытали даже признавшего свою вину, то для «запиравшихся», упорствующих в «роспросе», на очной ставке или даже в «роспросе у дыбы» пытка была просто неизбежной. Подобная ситуация описана в деле князя Ивана Долгорукого (1738 г.): «Князю Ивану Долгорукому с изветчиком Осипом Тишиным в спорных словах в застенке дана очная ставка… А князь Иван Долгорукий с изветчиком Осипом Тишиным в очной ставке говорил те ж речи, что и сперва в распросе у дыбы показал и в том утверждался. И того ж числа вышеписанный князь Иван Долгорукий подымай на дыбу, и с подлинной правды пытан» (719, 167–168). Так «роспрос у дыбы» переходил в собственно пытку, точнее в ее первую стадию — «подъем» («виску»), а потом и во вторую — в битье кнутом на виске. Как правило, соблюдалась такая последовательность:

1) «роспрос» в застенке под дыбой, с увещеванием и угрозами («роспрос с пристрастием», «роспрос у дыбы», «роспрос у пытки»),

2) подвешивание на дыбу («виска»),

3) «встряска» — висение с тяжестью в ногах,

4) битье кнутом в подвешенном виде,

5) жжение огнем и другие тяжкие пытки.

Конечно, в повседневной пыточной практике какие-то звенья могли пропускать: после «роспроса» в Канцелярии без пыток сразу проводили пытки на дыбе, пропуская «роспрос у дыбы». В 1735 г. после «роспроса» и очных ставок Совета Юшкова А.И. Ушаков распорядился: «По тому своему показанию не без подозрения он, Юшков, явился, чего ради ныне, ис подлинной правды, привесть ево в застенок и, подняв на дыбу, роспросить с пристрастием в том, что оные слова, которые сам на себя показал, в каком намерении, и для чего он говорил, и от кого подлинно о том он слышал…» (52, 30–31). В 1748 г. по делу Лестока также последовал указ: «Лестока в запирательстве его с очных ставок и в протчем привести в застенок и подняв на дыбу, роспросить накрепко» (760, 56).

Так мы видим, что термины «с пристрастием», «накрепко» применяются и к собственно пытке на дыбе, и к «роспросу» без пытки у дыбы. Но все же следует взять за «образец» пытку известного старца Авраамия в 1697 г. По записи в деле мы видим последовательное применение большей части описанных выше пыточных процедур: «И того ж числа старец Аврамей у пытки роспрашиван с пристрастием, и подымай на дыбу двожды. А на другом подъеме было ему кнутом три удара, чтоб он про тех людей, которые к нему прихаживали, сказал подлинно какова они чину и где живут. А на пытке и после пытки в роспросе сказал… (идет содержательная часть допроса. — Е.А.). Старец Аврамей руку приложил» (376, 173).

Следует заметить, что в проекте Уложения 1754 г. сказано, что перед пыткой приговоренному к ней зачитывают приговор о пытке и «расталковывают ему при том все оныя подозрения, которыми он по делу отягощен» (594, 47). И хотя мы имеем дело с нереализованным проектом кодекса, он, как и во многих других случаях, отражает сложившуюся сыскную практику. Объявление приговора о пытке для приведенного в застенок уже есть моральная пытка, к которой прибегали в «роспросе с пристрастием» перед подъемом на дыбу.

Пытка как универсальный элемент судебного и сыскного процесса была чрезвычайно распространена в XVII–XVIII вв. Заплечные мастера, орудия пытки, застенки и колодничьи палаты были во всех центральных и местных учреждениях. Пытка в России дожила до реформ Александра II, хотя указ об ее отмене появился в 1801 г. Пытка разрешалась гражданским процессуальным правом, как в XVII, так и в XVIII в. Правовые основы пытки как средства физического истязания для получения показаний, и прежде всего признаний, отлились в нормы Уставной книги Разбойного приказа, были переняты Соборным уложением 1649 г. Оно свободно допускало пытку по многим делам, и не только политическим. В «Кратком изображении процессов» 1715 г. пытке посвящена целая глава (6-я — «О роспросе с пристрастием и пытке»). Согласно этим законам, решение о применении пытки выносил сам судья, исходя из обстоятельств дела. Закон предписывал, что «пытка употребляется в делах видимых (т. е. очевидных. — Е.А.), в которых есть преступление». В России, в отличие от многих европейских стран, не было «степеней» пыток, все более и более ужесточавших муки пытаемого. Меру жестокости пытки определял сам судья, а различия в тяжести пытки были весьма условны: «В вящих и тяжких делах пытка жесточае, нежели в малых бывает». Вместе с тем законы рекомендовали судье применять более жестокие пытки к людям, закоренелым в преступлении, а также к физически более крепким и худым. Тогда опытным путем пришли к убеждению, что полные люди тяжелее переносят физические истязания и быстрее умирают без всякой пользы для расследования. Милосерднее предписывалось поступать с людьми слабыми, а также менее порочными: «Также надлежит ему оных особ, которые к пытке приводятся, рассмотреть и, усмотря твердых, безстыдных и худых людей — жесточае, тех же, кои деликатного тела и честные суть люди — легчее» (626-4, 421). Эта норма повторяется и в проекте Уложения 1754 г.: судьям надлежало иметь рассуждение и «с твердыми и крепкими людьми жесточае, а с нежными и безсильными легче поступать» (600, 30).

Подворье Стефана Яворского в Петербурге

По закону от пытки в суде освобождались дворяне, «служители высоких рангов», люди старше семидесяти лет, недоросли и беременные женщины (626-4, 422–423). В уголовных процессах так это и было: слово дворянина официально считалось весомее и правдивее слова простолюдина. В политических делах эта правовая норма в точности не соблюдалась, как и другие законы, характерные для состязательного суда В сыскном ведомстве пытали всех без разбору и столько, сколько было нужно. В итоге на дыбе оказывались и простолюдины, и лица самых высоких рангов, дворяне и генералы, старики и юноши, женщины и больные. Женщин пытали наравне с мужчинами, но число ударов им давали поменьше, да и кнут иногда заменяли на плети или батоги (285-4, 64). В проекте Уложения 1754 г. об этом сказано определенно: женщин пытать «теми же градусами (что и мужчин. — Е.А.), токмо при том с ними с умеренностию поступать, дабы оттого совсем изувечены или умерщвлены не были» (600, 47).

Но гуманизм к женскому полу — достижение уже Елизаветинской эпохи. До этого с женским состоянием считались мало, хотя беременных не пытали уже при Петре Великом. Известно, что во время свирепого Стрелецкого розыска 1698 г. на дыбу была поднята постельница царевны Софьи Федора Колужкина. Тут-то и заметили, что она беременна И хотя Колужкина могла дать важные показания, ее более не пытали (399, 104). Впрочем, из записок Желябужского известно, что прислужница царевны Марфы Алексеевны Анна Жукова «на виске… родила». Между тем известно, что Жукову пытали трижды, причем в последний раз дали ей 25 ударов кнута Вряд ли следователи при пытке не видели, что женщина беременна (290, 264; 163, 77-78). После рождения ребенка пытки женщины могли возобновиться. По крайней мере, согласно указу 1697 г. преступницу, родившую ребенка, разрешалось наказывать на теле через 40 дней после родов (587-3, 1612, 1629). Императрица Елизавета в 1743 г. так писала по поводу «роспроса» беременной придворной дамы Софьи Лилиенфельд, проходившей по делу Лопухиных: «Надлежит их (Софью с мужем. — Е.А.) в крепость всех взять и очной ставкой производить, несмотря на ее болезнь, понеже коли они государево здоровье пренебрегали, то плутоф и наипаче жалеть не для чего» (660, 38–39).

Материалы Стрелецкого розыска 1698 г. позволяют прийти к выводу, что малолетними («за малые леты») считались «бунтовые» стрельцы в возрасте до 20 лет. Только по этой причине им даровали жизнь. Однако пытали их во время следствия с той же жестокостью, как и взрослых стрельцов (197, 60, 207). По-видимому, пытки и казни малолетних вообще все-таки случались, хотя и не так часто; припомним ужасную казнь через повешение в 1614 г. четырехлетнего «воренка» — сына Марины Мнишек. В принципе пытки и казни детей закон не запрещал. В Соборном уложении о возрасте преступника не сказано ни слова. В 1738 г. пытали 13-летнюю чревовещательницу Ирину Иванову поднимали на дыбу и секли розгами (322, 162). Но все-таки по делам видно, что детей и подростков щадили. В страшном Преображенском приказе Ромодановского малолеток только допрашивали, на дыбу не поднимая (212, 63). В выписке по делу 13—14-летних учеников Кронштадтской гарнизонной школы, привлеченных в Тайную канцелярию в 1736 г., сказано: «В означенном между ими споре дошли они до розыску, но за малолетством их розыскивать ими не можно». Поэтому было предложено: «Учинить наказанье — вместо кнута для их малолетства бить обоих кошками нещадно» (63,14 об.).

Проблема возраста пытаемых и казнимых впервые серьезно встала лишь в царствование гуманной Елизаветы Петровны. В 1742 г. 14-летняя девочка Прасковья Федорова зверски убила двух своих подружек. Генерал-берг-директориум, которому подчинялся округ, где произошло преступление, настаивал на казни юной преступницы. Когда Сенат отказался одобрить приговор, то горное ведомство потребовало уточнения вопроса о пытке и казни малолетних с точки зрения права. Обсуждение в Сенате в августе 1742 г. привело к важному правовому нововведению: отныне в России малолетними признавались люди до 17 лет. Тем самым они освобождались от пытки и казни (587-9, 8601), по крайней мере, теоретически. За 1756 год сохранилось дело о пытке 15-летнего В. Рудного «под битьем лозами». Известны данные 1760-х гг. о наказании малолетних (в том числе 11-летнего) преступников розгами и плетью. В поправках 1766 г. к проекту Уложения 1754 г. сказано, что безумных и малолетних, которым меньше десяти лет, «с пристрастием не спрашивать и к роспросу не принуждать, и не истязывать понеже, не имея разума, ни в чем умышленного преступления учинить и наказаны быть не могут» (227, Прил. 17, 112; 600, 29).

Рассмотрим теперь саму процедуру пытки. Перед пыткой (а порой и перед «роспросом») приведенного в застенок колодника раздевали и осматривали. В деле Ивана Лопухина отмечалось, что вначале он давал показания «в застенке, еще нераздеванный» (660, 17). Эго обстоятельство является принципиальным, почему его и зафиксировали в деле. Публичное обнажение тела человека считалось постыдным, позорящим действом. Такой раздетый палачом, побывавший в «катских руках» человек терял свою честь. В 1742 г. это обстоятельство стало поводом для отказа восстановить в должности бывшего адъютанта принца Антона-Ульриха, т. к. он, отмечалось в постановлении, «до сего был в катских руках» (544, 176). Осмотру тела (прежде всего — спины) пытаемого перед пыткой в сыске придавали большое значение. Это делали для определения физических возможностей человека в предстоящем испытании, а также для уточнения биографии пытаемого: не был ли он ранее пытан и бит кнутом. Как рассказывал в сентябре 1774 г. в Секретной комиссии Емельян Пугачев, после первого ареста в Малыковке и битья батогами его привезли в Казань. Секретарь губернской канцелярии, «призвав к себе лекаря, велел осмотреть, не был ли я в чем прежде наказан. Когда же лекарь раздел донага и увидел, что был сечен, а не узнал — чем, и спрашивал: “Конечно-де, ты, Пугачов, кнутом был наказан, что спина в знаках?” На что я говорил: “Нет-де, а сечен только во время Пру[с]кого похода по приказанию полковника Денисова езжалою плетью, а потом чрез малыковского управителя терпел пристрастный распрос под батогами”» (684-0, 136).

Дело в том, что при наказании кнутом, который отрывал от тела широкие полосы кожи, на спине навсегда оставались следы в виде белых широких рубцов — «знаков». Плети и батоги, которыми наказывали Пугачева, таких явных следов не оставляли. Впрочем, специалист мог обнаружить следы битья даже многое время спустя после экзекуции. Когда в октябре 1774 г. генерал П.С. Потемкин решил допросить Пугачева с батогами и для этого приказал раздеть и разложить крестьянского вождя на полу, то присутствующие при допросе стали свидетелями работы опытного заплечного мастера Вот как описывает этот эпизод сопровождавший Пугачева майор П.С. Рунич: Потемкин приказал «палачу начать его дело, который, помоча водою всю ладонь правой руки, протянул оною по голой спине Пугачева на коей в ту минуту означились багровые по спине полосы. Палач сказал: “А! Он уж был в наших руках!”. После чего Пугачев в ту минуту вскричал: “Помилуйте, всю истину скажу и открою!”» (629, 151).

Когда на спине пытаемого обнаруживались следы кнута, плетей, батогов или огня, то положение такого человека менялось в худшую сторону — рубцы свидетельствовали: он побывал «в руках ката» и тем самым был ранее уже обесчещен, а значит, перед судьями стоит человек «подозрительный», возможно — рецидивист. В протоколе допроса обязательно делали запись об осмотре и допросе по этому поводу: «Приведен для розыску в застенок и по осмотру спина у него бита кнутом и зжена»; «А по осмотру сего числа кнутом он бит же…». Подозрительного арестанта обязательно допрашивали о рубцах, при необходимости о его персоне наводили справки в других учреждениях. «Да он же, Куземка, явился бит кнутом и про то сказал…» или «По осмотру он явился подозрителен: бит кнутом, а за что не знает и для того он показался сумнительным». Веры показаниям такого человека уже не было никакой. О нем делали такую запись: «К тому же он… человек весьма подозрительный и за тем никакой его к оправданию отговорки верить не подлежите (28, 6; 92, 146 об.; 197, 100, 125; 804, 446–447).

В основе такого вывода лежала норма законодательства XVIII в., согласно которой за ранее наказанным преступником полностью отрицалось даже призрачное право на защиту. Даже в проекте Уложения 1754 г., авторы которого призывали судей к милосердию, обязывали не лишать допрашиваемого шансов оправдаться, разговор с теми, у кого на спине были знаки, был короток и беспощаден — тотчас по обнаружении «знаков» на спине такого человека надлежало спрашивать «только о их летах и не были ль прежде сего в каких штрафах или что обстоятельство дела требовать будет» (596, 15). Иначе говоря, признавалось, что перед судьями стоит не подозреваемый, который может оправдаться, а преступник, возможно — беглый. После короткого допроса его снова наказывали и отравляли на каторгу. Так произошло с будущим сообщником Пугачева беглым каторжником Афанасием Соколовым — «Хлопушей», который был (еще до восстания) пойман без паспорта по дороге в Екатеринбург. Как он рассказывал на следствии 1775 г., «по допросе (как он человек подозрительный) наказан в другой раз кнутом» и после рвания ноздрей и клеймения был сослан на каторгу в Нерчинск (280, 164; 220, 161).

После «роспроса с пристрастием» под дыбой и осмотра тела пытаемого начиналась собственно физическая пытка. Первой стадией ее являлась, как сказано выше, так называемая «виска», т. е. подвешивание пытаемого на дыбе без нанесения ему ударов кнутом. О солдате Зоте Щербакове, попавшем в Тайную канцелярию в 1723 г. за «непристойные слова», записано: «Тот Щербаков в роспросе и с очных ставок, и с виски винился» (9–3, 88 об.). Петр в письме Меншикову 1718 г. предписывал допросить слугу царевича Алексея, а также А. В. Кикина, «распрося в застенке один раз пытай только вискою одною, а бить кнутом не вели». В другом случае царь употребляет специфический термин: «Вискою спроси» (325-1, 310, 312).

Известно два способа виски (другое ее название — «с подъему», «подъем на дыбу»). В одном случае руки человека вкладывались в хомут в положении перед грудью, во втором — руки преступника заводились за спину, а затем (иногда с помощью блока) помощники палача поднимали человека над землей так, чтобы «пытанной на земле не стоял, у которого руки и заворотит совсем назад, и он на них висит» (519, 58). Как пишет иностранец — очевидец этого страшного зрелища, палачи «тянут так, что слышно, как хрустят кости, подвешивают его (пытаемого. — Е.А.) так, словно раскачивают на качелях» (794, 121). Кстати говоря, путешественники могли видеть пытки своими глазами — посещение застенка было видом экскурсии, подобно посещению анатомического театра или кунсткамеры. Патрик Гордон за 24 сентября 1698 г. записал в своем дневнике: «Смотрел я в Преображенском как пытали сначала девицу Анну Александрову, а затем подполковника Колпакова» (163, 62).

В таком висячем положении преступника допрашивали, а показания записывали: «А Васка Зорин с подъему сказал…», «Илюшка Константинов с другой пытки на виске говорил…», «А с подъему Сере и: ка Степанов в роспросе сказан…», «Костка Затирахин в застенке поднимая и в петли висел, а с виски сказал…» (197, 88, 101, 102 и др.). Пытку «в виске» следователи могли и ужесточить. В составленном в середине XVIII в. описании используемых в России пыток («Обряд како обвиненный пытается») об этом методе рассказано следующее: между связанными ногами преступника просовывали бревно, на него вскакивал палач, чтобы сильнее «на виске потянуть ево (преступника. — Е.А.), дабы более истязания чувствовал. Естьли же и потому истины показывать не будет, снимая пытаного с дыбы, правят руки, а потом опять на дыбу таким же образом поднимают для того, что и чрез то боли бывает больше» (519, 59).

Посещение Венингом русской тюрьмы в начале XIX века

Г.К. Котошихин, живший во второй половине XVII в., описывает другой, весьма распространенный и впоследствии вариант пытки: после того как ноги пытаемого, который висел на дыбе, связывали ремнем, «один человек палач вступит ему в ноги, на ремень, своею ногою и тем его оттягивает, и у того вора руки станут прямо против головы его, а из суставов выдут вон». Эта очень болезненная процедура называлась «встряской» или «подъем с стряской». В записках аббата Шаппад’Отроша (1764 г.) и на гравюре XVIII в., помещенной в его сочинении, видно также, что и тело вытягивалось с помощью просунутого между ног бревна, на которое вставал палач (814, 228). О подвешивании тяжести к ногам говорят другие авторы (784, 1143). Англичанин Перри писал о том, что к ногам пытуемого еще привязывали гирю (546, 141). Работные люди Н.Н. Демидова в 1752 г. жаловались, что их хозяин многих из них «поднимал на встряски, вкладывая в ноги великии и притежелые бревны, а петли ж руки и ноги» (463, 220). При пытке в Сыскном приказе раскольника Ивана Филипова в 1756 г. между ног «ему клали троекратно бревно», а после еще дали 50 ударов кнутом (264, 57). Вывернутые из суставов руки вновь вправляли, и после этого человека вновь подвешивали на дыбу так, что новая встряска оказывалась болезненней предыдущей. Поэтому виску старообрядца Мартынка Кузмина в 1683 г., о которой сказано, что «были ему многие встряски», следует признать как полноценную жестокую пытку (718, 16).

Заводская тюрьма для рабочих завода Демидовых, построенная в 30-х годах XVIII в.

Редко, но бывало и так, что пытка на стадии виски и заканчивалась. Это происходило тогда, когда преступник уже с виски давал ценные показания или признавал свою вину. В материалах Стрелецкого розыска 1698 г. есть запись допроса стрельца Якова Рыбникова, из которой можно видеть, как человек «ломается» на виске и начинает признаваться и рассказывать то, что нужно следствию: «Якушко Рыбников роспрашиван и пытан. В роспросе и на виске говорил, бутто он ни про что против [допросных] статей, ни в чем спрашиван не ведает… Он же, Якушко, говорил, чтоб ево снять с виски, а он скажет правду. И он, Якушко, с виски снят и перед боярином перед князем Петром Ивановичем Прозоровским в роспросе сказал…» (197, 98). Украинец Григорий Денисов, взятый в розыск в 1726 г. за угрозы стоявшим у него на дворе русским солдатам, что «наш (т. е. украинцев. — Е.А.) будет верх», вначале полностью отрицал извет на него, но «потом с подъему винился: те-де слова говорил он в безмерном пьянстве». Следователи ограничились виской и по приговору Тайной канцелярии сослали Денисова с семьей в Сибирь (8–1, 313). Так же поступили и с хирургическим учеником Иваном Черногороцким, сказавшим в 1728 г. нечто неодобрительное о портрете Петра II. Протокол о пытке его содержит такие слова: «С подъему сказал: те-де слова говорил он, обмолвясь». Это вполне удовлетворило следствие, и без продолжения мучений Черногороцкий отправился в Сибирь «на вечное житье» (8–1, 336 об.).

Разновидностью виски была и «развязка в кольца». Из дела Авдотьи Нестеровой (1754 г.) видно, что «она положена и развязана в кольцы и притом спрашивана» (571, 298). Суть пытки состояла в том, что ноги и руки пытаемого привязывали за веревки, которые протягивали через вбитые в потолок и стены кольца. В итоге пытаемый висел растянутым в воздухе. В Западной Европе в XVI–XVIII вв. это приспособление называлось «колыбель Иуды». Кроме растяжек веревками применяли железный пояс и пирамиду, на острие которой сажали пытаемого.

Но для многих попавших в застенок виска была только началом тяжких физических испытаний. Следует различать показания («речи»), которые получали «с подъему», и речи «с розыска, ис подлинной правды». В первом случае имеется в виду лишь допрос с «вытягивания» подследственного на дыбе в виске, а во втором применение кроме виски также кнута и других приемов и средств пытки. Из делопроизводственных документов сыска следует, что виска «с подъему» даже не считалась полноценной пыткой. Доносчик Михаил Петров был определен, по обстоятельствам его дела, к розыску «ис подлинной правды», «понеже без розыску показания ею за истину признать невозможно», хотя он «в роспросе и в очной с ним (ответчиком. — Е.А.) ставке и с подъему и утверждался, но тому поверить невозможно потому, что и оной (ответчик. — Е.А.) Федоров в роспросех и в очной ставке, и с подъему в том не винился» (42-2, 114). Теперь рассмотрим, как, собственно, происходила пытка кнутом.

После того как человека поднимали на дыбу уже для битья кнутом, палач, согласно «Обряду, како обвиненный пытается», связав ремнем ноги пытаемого, «привязывает [их] к зделанному нарочно впереди дыбы столбу и, растянувши сим образом, бьет кнутом, где и спрашивается о злодействах, и все записывается, что таковой сказывать станет» (519, 58). Иначе говоря, тело пытаемого зависало почти параллельно земле. Когда наступал момент бить кнутом, то палачу требовался умелый ассистент — он следил за натягиванием тела пытаемого так, чтобы кнутмейстеру было ловчее наносить удары по спине, били только по спине, преимущественно от лопаток до крестца. Немецкий путешественник конца XVII в. Г.А. Шлейссингер, сам видевший пытку в застенке, к этому добавляет, что ассистент хватал пытаемого за волосы и пригибал голову, «чтобы кнут не попадал по голове» (794, 121). Из описания пытки 1737 г. видно, что при повреждении кистей рук пытаемый подвешивался на дыбу «по пазухи», т. е. за подмышки (710, 132). Однако многих подробностей пытки мы так и не узнаём — очень часто все разнообразие пыточной процедуры умещалось в краткие слова протокола пытки: «Подыман и пытан…» (623-4, 251).

Кнут применялся как для пытки, так и для наказания преступника. О нем сохранились многочисленные, хотя и противоречивые, сведения. У Котошихина сказано о кнуте следующее: «А учинен тот кнут ременной, плетеной, толстой, на конце ввязан ремень толстый, шириною на палец, а длиною будет с 5 локтей», т. е. до 2 метров (415, 115). Перри описывает иное устройство кнута: «Кнут состоит из толстого крепкого кожаного ремня, длиною около трех с половиной футов (т. е. более метра. — Е.А.), прикрепленного к концу толстой палки длиною 2,5 фута, на оконечности коей приделано кольцо или вертлюг, вроде цепа, к коему прикреплен ремень» (546, 141). С ним не согласуются сведения Ф.Г. Берхгольца, который в своем дневнике 1721 г. пишет, как и Котошихин, что кнут — «род плети, состоящий из короткой палки и очень длинного ремня» (150-1, 71). Уильям Кокс в 1781 г. путается в рассказе об устройстве кнута, но отмечает, что это «ремень из сыромятной кожи, толщиной в крону (т. е. в монету. — Е.А.) и шириною около трех четвертей дюйма (т. е. ок. 2 см. — Е.А.), суживающийся постепенно к концу», к толстому кнутовищу он привязывался с помощью ремешка (391, 26). По словам датского посланника в России 1709–1710 гг. Юсга Юля, кнут «есть особенный бич, сделанный из пергамента и сваренный в молоке», чтобы он был «тверд и востр» (810, 180). Думаю, что речь идет не о пергаменте, а о толстой, хорошо выделанной (в том числе и с помощью выварки в молоке) коже. Так считал Яков Рейтенсфельд, видевший кнут в Москве в 1670 г. и писавший о нем: «Кнут, то есть широкий ремень, проваренный в молоке, дабы удары им были бы более люты» (615, 117). Неизвестный издатель записок пастора Зейдера 1802 г., наказанного кнутом, дает свое описание этого орудия. Это описание ставит все точки над i: «Кнут состоит из заостренных ремней, нарезанных из недубленой коровьей или бычачьей шкуры и прикрепленных к короткой рукоятке. Чтобы придать концам их большую упругость, их мочат в молоке и затем сушат на солнце, таким образом они становятся весьма эластичны и в то же время тверды как пергамент или кость» (520, 480).

Наказание кнутом Лопухиной

Кнут специально готовился к экзекуции, его согнутые края оттачивали, но служил он недолго. Недаром в «наборе палача» 1846 г. (официальное название минимума палаческих инструментов), с которым палач являлся на экзекуцию, было предписано иметь 40 запасных «сыромятных обделанных сухих концов» (716, 213). Такое большое количество запасных концов необходимо потому, что их требовалось часто менять. Дело в том, что с размягчением кожи кнута от крови сила удара резко снижалась. И только сухой и острый конец считался «правильным». Как писал Юль о кнуте, «он до того тверд и востр, что им можно рубить как мечом… Палач подбегает к осужденному двумя-тремя скачками и бьет его по спине, каждым ударом рассекая ему тело до костей. Некоторые русские палачи так ловко владеют кнутом, что могут с трех ударов убить человека до смерти». Это мнение разделяют и другие наблюдатели, писавшие о кнуте, а также последний из историков, кто держал в руках это страшное орудие пытки и казни — Н. Д. Сергеевский (см. 711, 180; 492, 26; 673, 152–153 и др.).

Об огромной силе удара кнутом сообщал Котошихин, писавший, что после удара «на спине станет так, слово в слово (т. е. точно. — Е.А.), будто большой ремень вырезан ножом, мало не до костей» (415, 115). Такую же, как Котошихин, технику нанесения ударов описывает и Перри: «При каждом ударе он (палач. — Е.А.) отступает шаг назад и потом делает прыжок вперед, от чего удар производится с такою силою, что каждый раз брыжжет кровь и оставляет за собой рану толщиною в палец. Эти мастера, как называют их русские, так отчетливо исполняют свое дело, что редко ударяют два раза по одному месту, но с чрезвычайной быстротой располагают удары друг подле дружки во всю длину человеческой спины, начиная с плеч до самой поясницы». Согласен с Перри в оценке мастерства палачей и Берхгольц, хотя о технике удара он имеет иное представление, чем другие авторы. Он пишет, что, после того как суставы пытаемого вывернуты из своих мест, «палач берет кнут в обе руки, отступает несколько шагов назад и потом с разбегу и, припрыгнув, ударяет между плеч вдоль спины и, если удар бывает силен, то пробивает до костей. Палачи так хорошо знают свое дело, что могут класть удар к удару ровно, как бы размеряя их циркулем и линейкою» (546, 141; 810, 329–330; 150-1, 71; все о кнуте см. 728, 219–253).

Разница в описании авторами ударов «кнутового мастера» (Перри) или «обер-кнутмейстера» (Берхгольц) объясняется тем, что существовало несколько приемов нанесения ударов при пытке и во время казни. Так, из комментария издателя записок Зейдера следует, что при наказании на эшафоте палач бил преступника по спине, располагая удары вдоль хребта (520, 480–481). Впрочем, били преступника и крест-накрест сразу двумя кнутами. Удары плетью палач также клал крестообразно. При этом следили, чтобы удары не касались боков и головы человека (711, 212). Чтобы достичь необходимой точности удара, палачи тренировались на куче песка или на бересте, прикрепленной к бревну (784, 1152–1153).

Вообще-то, цель убить пытаемого (чтобы он умер, как тогда говорили, «в хомуте») перед заплечным мастером, работавшим в застенке, не ставилась. Наоборот, ему следовало бить так, чтобы удары были чувствительны, болезненны, но при этом пытаемый сразу после застенка оставался жить — по крайней мере, до тех пор, пока не даст нужных показаний. За состоянием арестанта при пытке и после нее тщательно следили, имея в виду новую пытку. Следователи понимали, что пытаемый, к которому применены суровые или не соответствовавшие его «деликатному сложению», возрасту и состоянию (например, стар, болен) меры, мог умереть под пытками без пользы для сыскного дела. Указы предписывали смотреть, чтобы людей «вдруг не запытать, чтоб они с пыток не померли вперед для разпросу, а буде кто от пыток прихудает и вы б тем велели давать лекарей, чтоб в них про наше дело сыскать допряма» (500, 111). Пытки стрелецкого подполковника Колпакова в 1698 г. оказались настолько жестокими, что он онемел и не смог ответить ни на один вопрос. Колпакова сняли с дыбы и принялись лечить (399, 99, 105). Во время пыток Кочубея в 1708 г. следователи также опасались давать ему много ударов. Г.И. Головкин сообщал царю: «А более пытать Кочубея опасались, чтоб прежде времени не издох, понеже зело дряхл и стар, и после того был едва не при смерти… и если б его паки пытать, то чаем, чтоб конечно издох» (412, 603). В 1718 г. начальник Тайной канцелярии П.А. Толстой писал Петру I о пытаемой в застенке Марии Гамильтон: «Вдругорядь пытана… И надлежало бы оную и еще пытать, но зело изнемогла» (536, 30). Явную ошибку сделал в 1725 г. генерал Шереметев, который «перепытал» извозчика — самозванца Евстифея Артемьева, который на четвертой и пятой пытке «весьма был болен же и ничего не говорил и распрашивать было его за безмолвием невозможно» (598, 12). В 1737 г. главнокомандующий Москвы С.А. Салтыков доносил в Петербург о раскольнике Иване Павлове, что он стоит на своих показаниях, и «хотя надлежало было им розыскивать накрепко, токмо опасно, чтоб не умер, ибо он собою весьма худ, и стар, и мало ест» (710, 130). Впрочем, иным людям, чтобы погибнуть, было достаточно нескольких ударов кнутом. Так, автор осуждающих Петра I «Тетрадей», старец Авраамий, был в 1697 г. пытан в застенке Преображенского приказа по самой «легкой программе»: ему дали только три удара кнутом и после этого он начал говорить — так был стар и слаб Авраамий (212, 85).

То, что палач получал от следователей указания о числе ударов кнутом, видно из всей процедуры пытки. Неясно, говорили ли ему бить сильнее или легче, но, исходя из существовавших в процессуальном праве понятий о пытке («жесточае», «легчае»), из бытовавших представлений о «крепкой натуре» и «деликатном теле», можно предположить, то палач, по указанию следователя, наносил удары кнутом сильнее или слабее, в менее или более болезненные места. Малолетних пытали так же, но в облегченном варианте: для них пытка ограничивалась виской, вместо кнута они получали батоги, плети или палки (7, 136 об; 325-2, 200). Само известное из следственных дел и законодательства выражение «пытать жестоко» (как и выражения: «жесточае», «легчае» или «накрепко», «не слабовато поступать») нигде не уточняется, числом ударов не обозначается. В этом проявлялась характерная для того времени приблизительность закона, который давал следователю значительную свободу действий. В выписке из допросов нескольких стрельцов в 1699 г. сказано, что они «пытаны по дважды накрепко, а Якимка Пострелов, Пронка Шатченинов после пытки зжены огнем» (197, 217). Иначе говоря, выражение «накрепко» не означает пытки огнем, которая фигурирует как отдельная пытка. Общее же правило читаем в «Кратком изображении процессов», где сказано: «Умерение пытки весьма на рассуждение судейское положено» (626-4, 421).

Последствия пытки кнутом на дыбе были ужасны. Шлейссингер так описывает все виденное им в застенке: «Я видел одного такого несчастного грешника, который приблизительно после 80 ударов висел совсем мертвый, ибо вскоре уже на его теле ничего не было видно, кроме кровавого мяса до самых костей. Продолжая бить, преступника все время допрашивают. Но этот, которого я видел, все время повторял: “Я не знаю, я не знаю”, пока в конце концов вообще не мог больше отвечать» (794, 121). Другой наблюдатель, Рейтенсфельд, писал: преступник находился в висячем положении, а «судья при каждом ударе восклицает “Скажи!”, т. е. “Признавайся”» (615, 117).

В отчете 1627 г. об истязаниях Васьки Лося, которого пытали «накрепко» и дали при этом 100 ударов кнута, сказано: «Да [было ему] 10 стрясок, да трижды на огонь поднимали… И мы… того Ваську Лося велели в четвертые поднять на огонь и тот Васька Лось с огня повинился» (500, 42–43). Так в документах чаще всего записывали пытку огнем. Выражения «на огонь поднимали», «зжен огнем», «говорил с огня» широко известны и в XVIII в. Ими обозначали еще одну разновидность пытки, по оценке сыска — более тяжелой, чем виска, встряска или битье кнутом на дыбе. Не случайно пытку огнем отделяли от других пыток. Об этом сохранились записи-резолюции: «Из переменных речей пытать еще дважды и жечь огнем» (322, 40). Нужно согласиться с мнением В. Линовского, считавшего, что в России заменой западноевропейских «степеней» было разделение физических истязаний на пытки без огня и пытки с огнем (431, 98). Пытка огнем во многих случаях являлась либо заключительным испытанием в серии пыток, с помощью которой «затверждали» полученные ранее показания «из подлинной правды», либо (в случае, если нужные показания не получены) становилась самостоятельной, особо тяжелой мукой. В последнем случае жечь огнем могли многократно, как это видно из записи пытки Лося или Мартанки Кузмина, который был «пытан накрепко… и огнем, и клещами жжен многажды», или как в деле рудничного мастера Елисея Поздникова, которого «сильно жгли огнем» (718, 16; 163, 47; 89, 774). В таких случаях жизни пытаемого угрожала смертельная опасность; в деле «жонки» Марфы Долговой, десять раз пытанной на дыбе и жженной огнем, сказано: «И на огне зажарена до смерти» (или по другому документу: «А Марфушка в застенке после пытки на огне сожжена» (89, 437; 322, 14).

Из материалов розыска не совсем ясно, как проводили такую пытку, зачастую в протоколе сказано кратко: «говорил с огня» или «огнем зжен». Но есть основания думать, что допросы вели, держа человека над огнем (костром, жаровней). Упомянутого Лося, если судить по тексту документа, каким-то образом подвешивали над огнем и в таком положении допрашивали. Перри — один из немногих авторов мемуаров, который видел эту пытку в начале XVIII в., — писал: «Около самой виселицы разводят мелкий огонь…, [человеку] связывают руки, ноги и привязывают его к длинному шесту, яко бы к вертелу. Двое людей поддерживают с обоих концов этот шест над огнем и таким образом обвинного в преступлении поджаривают спину, с которой уже сошла кожа; затем писец… допрашивает его и приводит к признанию» (546, 142). В протоколах сыска каждый новый вид пыток отмечался особо: «Говорил… в роспросе, и с пытки, и с огня», «И Ерошка огнем зжен, а с огня говорил…» (197, 111–114). В протоколе пытки Никиты Кирилова 20августа 1714 г. записано: «На пытке было ему 25 ударов и зжен огнем, с огня говорил…» (325-2, 102–103). В проекте Уложения 1754 г. техника этой пытки проясняется окончательно: «Приводнаго на виске еще сверх того веником или утюгом жгут» (596, 46). Из дела чародея Науменка 1643 г. единственный раз мы видим не встречавшееся в других источниках уточнение пытки огнем: «Пытан — подозжена ему пята»(307, 36).

В конечном счете нужно различать следующие разновидности пытки огнем: держание над огнем (о такой пытке писали — «зжен на огне») я прикладывание к телу каких-либо раскаленных или горящих предметов («зжен огнем»). Впрочем, последний термин использовали и для обозначения жжения на огне. Григорий Конисский в своей «Истории Руссов или Малой России» сообщал, что пытка огнем состоит в прикладывании к телу раскаленной железной шины, которую водили «с тихостью или медленностью по телам человеческим, которые оттого кипели, шкварились и воздымались» (398, 238). Рейтенфельс писал также, что пытаемым «крайне мучительно проводят по телу… раскаленным добела железом» (615, 117). Он же упоминает о пытке горящей серой. Вероятно, ею предварительно намазывали какой-нибудь участок тела, а потом поджигали (так было в Западной Европе), либо горящую серу лили на тело пытаемого.

Раскаленные щипцы и клещи

Котошихин упоминает пытку раскаленными докрасна клещами — ими ломали ребра пытаемого (415, 115). Об этом сказано в делах за XVII в.: «Велел пытать накрепко ж и клещами розжегши, велел жечь…», «Розжегши клещи и у ноги перст жечь», «Клещами жжен» (500, 38–39; 718, 16–17; 736, 37). Пытки клещами применил к церковному вору П.А. Толстой в 1693 г. (536, 31). Подобную же пытку прошел в 1709 г. и пленный башкирец Урусакай Туровтев в Тобольске перед воеводой М.Я. Черкасским (537-1, 375). До нашего времени в музейных коллекциях Европы сохранились два вида подобных инструментов, относящихся приблизительно к 1500–1800 гг. — щипцы и клещи, имевшие длинные ручки для того, чтобы накаливать их на огне. Первые похожи на гигантские плоскогубцы, они сделаны в виде пасти крокодила и предназначались для прижигания различных частей тела (грудей, гениталий). Вторые напоминают длинные клещи для вытаскивания гвоздей. Вероятно, именно такими клещами ломали ребра пытаемого и вырывали ноздри у казнимого на эшафоте (815, 126). Шлейссингер, повествуя о пытке, которую он видел в Москве, пишет, что палач подошел «с раскаленным железом и несколько раз ткнул им несчастного грешника в спину. Тот снова стал кричать и жалобно завывать. Это выглядело очень страшно, но мне сказали, что так делается для излечения, чтобы спина снова зажила» (794, 121).

Подозреваю, что доверчивого немецкого экскурсанта обманули, он присутствовал при известной «пытке огнем», а не при лечении таким способом. Вероятно, о такой пытке волшебника Ивана Бунакова в 1689 г. Желябужский писал: «С пытки он рван и не винился» (290, 211, ср. 626, 406). В проекте Уложения 1754 г. есть упоминание о жжении пытаемого раскаленным утюгом (596, 46). Снегирев упоминает также пытку огнем, когда несчастного «встряхивали на спину зажженным веником». Так как автор не ссылался при этом на источники, А. Циммерман считал, что эта подробность вымышлена Снегиревым (784, 1160). Однако и в проекте Уложения 1754 г., и в «Обряде, како обвиненный пытается» середины XVIII в. об этом сказано ясно и определенно: «Палач, отвязав привязанные ноги от столба, висячего на дыбе растянет и зажегши веник с огнем водит по спине, на что употребляетца веников три и больше, смотря по обстоятельствам пытанного» (519, 59). О том же говорится в деле 1724 г., когда было «учинено бабам Федорою Ивановой… Аадотьею Малафеевою… розыскивано, зжены огнем вениками» (9–4, 94). В 1732 г. колодник Ошурков был, согласно приговору Тайной канцелярии, «зжен вениками». Эта пытка отличалась от «зжения огнем», которое упомянутый Ошурков также претерпел (42-3, 119). С. В. Максимов, ссылаясь на традицию, сообщает о мрачной шутке, которой перебрасывались в тюрьме те, кого вели с пытки, с теми, кто ждал своей очереди: «Какова баня? — Остались еще веники!» (453, 111). М.И. Семевский также упоминает, вероятно, взятое им из документов выражение «пытка со вспаркой горячими вениками», передает и такую формулу пытки: «усечь огнем» (664, 65, 98). Майора С.Б. Глебова, любовника царицы Евдокии, пытали не только раскаленным железом, но и «горячими угольями» (734, 442). То, что огонь могли использовать (подносить, прикладывать) несколько раз за пытку, подтверждается документами Стрелецкого розыска 1698 г.: «Васка ж Алексеев огнем зжен в третие, к вышеписанным словам прибавил…» (197, 113).

Все остальные виды пыток встречаются — по крайней мере, по известным мне материалам — довольно редко. «Вождение по спицам» («поставить на спицы») упоминается только несколько раз. Об этой пытке говорится в деле Варлама Левина в 1722 г., а также в деле брянского архимандрита Иосифа. Согласно экстракту Тайной канцелярии, он дал показания «и с огня, и с вожения по спицам» (8–1, 303 об.). Вождение по спицам упомянуто в деле Феофилакта Лопатинского (около 1735 г.), когда «причастник» Феофилакта архимандрит Иоасаф Маевский был не только пытан на дыбе, но и «вожен по спицам три четверти часа» (484, 286; 775, 662). Какова была техника этой пытки, точно мы не знаем. Известно только, что для этого Левина выводили на двор в Преображенском. Можно предположить, что спицы (заостренные деревянные колышки) были вкопаны в землю и пытаемого заставляли стоять на них голыми ногами или ходить по ним (325-1, 45). О таких спицах, которые находились на площади в Петропавловской крепости, пишет первый историограф Петербурга А. Богданов. Он сообщает, что спицы эти были врыты в землю под столбом с цепью, и когда кого «станут штрафовать, то в оную цепь руки его замкнут и на тех спицах оный штрафованный должен несколько времени стоять». Площадь эту у Комендантского дома в крепости народ, склонный к мрачному юмору, прозвал «Плясовой», так как стоять неподвижно на острых спицах человеку было невозможно и он быстро перебирал босыми ногами, как в пляске. Как пишет австрийский дипломат Плейер, Степан Глебов в 1718 г. кроме обычных пыток кнутом, жжения железом и углями натри дня был привязан к «столбу на доске, с деревянными гвоздями» (752, 224; 734,442).

А. Богданов упоминает также и другое орудие пыток, которое находилось на той же площади и использовалось и как пытка, и как наказание, — это деревянная лошадь с острой спиной, на которую верхом на несколько часов сажали пытаемого (наказуемого). Ноги его привязывались под «брюхом» лошади, иногда к ногам привешивали груз. При этом пытку ужесточали ударами кнута или батогов по спине и бокам. Возможно, об этой распространенной пытке-наказании среди военных говорит пословица «Поедешь на лошадке, что самого ездока погоняют» (159, 126; 236, 169). А.П. Волынский, будучи губернатором в Астрахани, прославился тем, что пытал поручика князя Мещерского на деревянной лошади, привязав к его ногам живых собак.

В «Обряде, како обвиненный пытается» есть упоминания еще о четырех видах пыток, которые были в ходу в русских застенках. Из этого описания мы узнаём о пыточных инструментах, известных по литературе о европейской инквизиции. Это тиски — винтовые ручные зажимы и «испанский сапог», т. е. «тиски, сделанные из железа в трех полосах с винтами, в которые кладутся злодея персты сверху большие два из рук, а внизу ножные два и свинчиваются от палача до тех пор, пока или не повинится или не можно будет больше жать перстов и винт не будет действовать». В книге Роберта Хелда приводятся фотографии нескольких видов дошедших до нашего времени тисков для пальцев рук и ног (815, 92–93). Максимов сообщает, что ручной зажим в народе назывался «репка», в сжатом состоянии зажим напоминал этот овощ. «Репка» вызывала острую боль и крики пытаемого. С этим также связана пословица: «Хоть ты матушку-репку пой!» (453, 112). «Испанский сапог» надевали на ногу и затем в скрепу забивали молотком дубовые клинья, постепенно заменяя их клиньями все большей и большей толщины. Самым толстым считался восьмой клин, после чего пытка прекращалась, так как кости голени пытаемого ломались.

Тиски для пальцев

Две другие пытки попали в Россию с Востока. Первая называется «клячить голову», а второй была пытка водою: «Наложа на голову веревку, и просунув кляп, и вертят так, что оный изумленным бывает. Потом простригают на голове волосы до тела и на то место льют холодную воду только что почти по капле, от чего также в изумление приходит». Так описана эта пытка в «Обряде». Снегирев, опираясь на фольклорный материал (чем также вызвал резкую критику А. Циммермана), писал, что была еще пытка с помощью веревки, которой стягивали голову и ноги жертвы (784, 1159). Она отразилась в пословицах «В три погибели согнуть» и «В утку свернуть». В. И. Даль к этому прибавляет. «Согнуть кого в бараний рог. Скрутить кляпом. Узлом затянуть. Согнул в дугу. Скрутил в круг. Смотал его клубком, да связал узлом» (236, 169). Думаю, что в споре Циммермана со Снегиревым прав последний. Хотя эти записанные в XIX в. пословицы имели исключительно переносное, условное значение, допускаю, что весьма распространенная во всем мире пытка (см. 815, 58–59) с помощью стягивания-растягивания тела пытаемого не миновала и Россию. Из следственного дела 1713 г. известно, что попа Ивана Петрова «мучали и клячем голову вертели», что можно понимать как применение веревки с просунутой в нее палкой, которой эту веревку закручивали (537-1, 535). В 1788 г. помещика Анненкова обвиняли в убийстве крестьянина Макарова, которого «приказал скрючить, притянуть веревкою верхние части тела к ногам насколько это было возможно. При этом, чтобы туже натянуть веревку для скрючивания, была употреблена палка» (607, 236). Пытку водой применили к Степану Разину. О ней говорит мемуарист Людвиг Фабрициус: «Есть у русских такой род пытки: они выбривают у злодея макушку и по капле льют туда холодную воду, что причиняет немалые страдания». О том, что Разину «капали ледяную воду на голову», пишет и Ян Рейтенфельс (306, 114; 615, 117, 119).

Переламывание голеней с помощью «испанского сапожка»

Известно дошедшее до наших времен выражение «Сказать всю подноготную» и более чем ясная по своему историческому смыслу пословица «Не скажешь подлинную, так скажешь подноготную» (236, 154). Речь идет о пытке, когда человеку забивают под ногти железные гвозди или деревянные колышки. С.В. Максимов сообщает, что для этой пытки руку пытаемого закрепляли в хомуте, а ладонь зажимали особыми плоскими клещами так, чтобы он не сжал руку в кулак. Возможно, что так пытали под Петергофом, в присутствии Петра I, царевича Алексея. Андреи Рубцов, который попал в Тайную канцелярию в 1718 г. по доносу товарища, показал, что слышал пыточные крики, а потом видел царевича с завязанной рукой (322, 126–139). Впрочем, сына царя могли пытать и просто упомянутым выше ручным зажимом — «репкой».

Пытка водой

Снегирев пишет, что пыткой было и кормление арестанта соленой пищей, причем ему долго не давали пить. Педантичный критик Снегирева А. Циммерман против этого не возражает, припоминая сам, что в современной ему русской полиции (статья писалась в 1864 г.) этот способ добиться нужных показаний был в ходу и называли его «покормить селедкой». Ниже будет приведен отрывок из воспоминании Андрея Болотова о том, как он сам пытал крестьянина этим же способом. Об этой пытке упоминается даже в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор», когда идет речь о приемах работы судьи Ляпкина-Тяпкина. О кормлении соленым как пытке, а также о посыпании ран солью пишет и С.В. Максимов (453, 111). Крестьяне заводчика Н.Н. Демидова в 1752 г. жаловались, что хозяин в заводском застенке «бьет немилосердно кнутом и по тем ранам солит солью и кладет на розженое железа спинами» (463, 220, 308, 341).

Пыточные вопросы (в конце XVII в. их называли «Статьи, каковы выписаны… для розыску» — 623-4, 135), как и в «роспросе», составляли заранее на основе извета, роспросных речей, других документов. В особых, «важных» делах их писали или диктовали сами коронованные следователи. Так делали все русские государи: Алексей Михайлович, Петр I, Анна Ивановна, Елизавета Петровна. Последняя, составив такой вопросник, распорядилась: «И что с розыску покажет, доложить Ея величеству» (660, 22). Протокол допроса на пытке был близок к тому, который вели во время «роспроса» и очной ставки. Вопросы писали на листе столбцом слева, а на правой, чистой половине листа записывались ответы, полученные с пытки, — иногда подробные, иногда — краткие («признается», «винится») или в виде пометок: «Во всем запирался», «Запирается» (630-4, 249; 755, 210).

Неясно, каким образом во время виски и битья кнутом велся допрос («роспрос из пытки»). Часто мы имеем лишь краткую запись об этом: «В застенке ж у пытки Оска Охапкин в роспросе сказал…», «В том Авраам подъиман и с виски сказал…» (623-4, 270; 752, 214, 217). Возможно, что вначале пытаемому задавали вопрос, потом следовал улар (или серия ударов), а потом слушали и записывали его ответ. Возможно, что человека били и до вопросов, и после них. Из дел российского сыска (как и из западноевропейских гравюр) мы видим, что пытаемый давал показания в висячем положении. Как пишет Перри, удары кнутом «обыкновенно производятся с расстановкой и в промежутках поддьяк или писец допрашивает наказуемого о степени виновности его в преступлениях, в коих он обвиняется, допрашивает и о том, нет ли у него сообщников, а также не виновен ли он в каких-либо других из тех преступлений, которые в эту минуту разбираются судом… в коих виновные не открыты» (546, 141).

Из дела Александра Кикина, сподвижника царевича Алексея, которого допрашивали 18 февраля 1718 г., следует, что «роспрос из пытки» был организован следующим образом. Пытаемому вначале задали девять вопросов, он на них отвечал, а потом его подвесили на дыбу, дали 25 ударов и вновь повторили вопросы, а потом уже записали его ответы на них. В протоколе сыска допрос с пытки записывали так: «И в том им розыскивано. А с розыску сказал: На 1-е: Тож (т. е. как в ответе на первый вопрос до пытки. — Е.А.)» и т. д. (752, 468–469). В документах сыска очень часто встречаются две устойчивые обобщающие формулы: «С подъема винился…, с розыску утвердился» или «Подыман и говорил прежние ж свои речи», т. е. в первом случае пытаемый человек признал свою вину на «виске», а затем подтвердил ее на пытке кнутом или огнем. Во втором случае пытаемый подтвердил на пытке свои прежние показания в «роспросе» (623-4, 180; 42-2, 29). Наконец, в проекте Уложения 1754 г. сказано вполне определенно о технике допроса во время пыток: «Висячаго на дыбе распрашивать судьям по каждому главнейшему пункту и обстоятельству учиненнаго им злодейства вкратце… а судьям увешавать и склонять к показанию истины и что он на каждый пункт скажет, то велеть повытчику обстоятельно записывать, означе при том сколько минут на той пытке висел и сколько ему на дыбе ударов дано, чего ради иметь на столе часы» (596, 48).

Во время пытки, как уже отмечалось выше, проводили не только допросы, но и очные ставки. Из дела Кирилова 1713 г. видно, что во время пытки 23 февраля сначала пытали его, изветчика, а потом на дыбу подвесили оговоренного Кириловым Ивана Андреева. Пока его допрашивали, спущенный на землю изветчик «у дыбы его, Ивана, уличал: вышеписанныя-де непристойные слова как он, Никитка, сказал в извете и с пытки он, Иван, говорил подлинно, да он же, Иван, про него, Государя, говаривал не по одно же время как-де Он, Царь, в посты ест мясо и женит христиан, и нарядил людей бесом, поделал немецкое платье и епанчи жидовские. А Иван Андреев против той улики в тех словах запирался и говорил изветчику, [что] и никому никогда… не говорил же» (325-2, 79).

Из записи ответов Андреева и других пытаемых по этому делу видно, что в протоколе вначале записывали «уличения» изветчика, а затем ответ ответчика Другого оговоренного крестьянина, Осипа Артемьева, уличали поочередно изветчик и его свидетель Иван Бахметев. Протокол допроса велся по тому же принципу. Артемьев, несмотря на «уличения», хотя и висел на дыбе, но прежних своих показаний не менял. Его «пыточная речь» записана трафаретно, как и речи других пытанных: «А вышеписанными своими словами изветчик Никитка Кирилов клеплет на меня напрасно». Таким же был и ответ последнего из пытаемых — Семена Андронова (325-2, 81–83). И хотя жесткого порядка ведения «пыточного протокола» не существовало, но все же основные принципы составления подобного документа были довольно устойчивы. Когда в итоговых материалах розыска встречаются краткие записи типа «А в роспросе из пытки говорил те же речи, что и в роспросех, и в очных ставках своих показал», это означает, что весь цикл «роспроса из пытки» был проведен, но и после пытки человек не изменил данных в пред-пыточном «роспросе» показаний.

Как появляется такая запись, видно из протоколов пытки Василия Кочубея и его товарищей в 1708 г. Вначале они были «спрашиваны, не было ль чрез кого от шведов или от поляков, или от запорожцев, и из Крыму подсылки в том гетманском, или в ином каком деле мимо гетмана к ним, или другой старшине, или иным каким чинам о малороссийского народа к какому возмущению?». Далее в протоколе записано, что «Кочубей приведен к пытке и перед пыткой сказал, что (далее воспроизводится вопрос, — Е.А.)… того он не ведает и в согласии с ним, Кочубеем, никто не был. И потом пытан, и опрашивай о том, и с пытки говорил те же речи, что и пред пыткою выше сего» (357, 144). После пытки пытаемый подписывал по принятой тогда форме перебеленный «пыточный протокол», который ему зачитывал подьячий. Так было в 1739 г. с Долгоруким: «Князь Иван Долгорукий руку приложил» (719, 168; см. 752, 61). Если сам прошедший пытку этого сделать не мог (например, сломана рука), то приказные писали так: «А Варсонофия руки не приложила для того, что она после розысков весьма больна» (325-2, 50). Артемию Волынскому после первой же пытки повредили руку, и он не мог подписывать протоколы следствия, что в них отмечалось особо (304, 158). В протоколе подьячие записывали также, были ли при пытке старшие должностные лица: «Было ему 26 ударов. При оном присутствовал его превосходительство (далее следует весь его чин. — Е.А.)… Андрей Иванович Ушаков» (49, 9; 66, 15).

Теперь рассмотрим вопрос об очередности применения пытки к участникам политического процесса. Общее правило таково: если ответчик стоял на отрицании возведенного на него извета на «роспросе» (включая очную ставку с изветчиком и свидетелями), то первым в застенке пытали изветчика. В некоторых делах мы сталкиваемся с «симметричным» принципом пыток, так называемым «перепытыванием»: 1-я пытка изветчика, 1-я пытка ответчика, 2-я пытка изветчика, 2-я пытка ответчика и т. д. Но чаще в делах упоминается серия из 2–3 пыток одного из участников процесса. В промежутках между сериями следователи вели допросы, организовывали очные ставки, священники исповедовали и увещевали пытаемых. То, что первым на дыбу шел изветчик, отвечало традиционному процессуальному принципу, отраженному в пословице: «Докащику — первый кнут». В этих случаях от изветчика требовали не только подтверждения его извета, но и одновременно ответа на вопрос: «Не затевает ли о тех словах на оного… напрасно по какой злобе или иной какой ради притчины, и не слыхал ль тех слов… от других кого?» (42-5, 67; 42-2, 96).

Закон в принципе позволял изветчику избежать пыток, но для этого ему следовало убедительно «довести» — доказать свой извет. В деле доносчика Крутынина есть резолюция на основе «роспроса», которой обосновывалась пытка изветчика: «Без розыску показания ево за истину принять невозможно, понеже свидетельства никакова на означенные непристойные слова он, Кругынин, не объявлял, а что хотя он, Кругынин, о тех словах на оного Наседкина (ответчика. — Е.А.) в роспросе и в очной с ним ставке, и с подъему, и утверждался, но тому поверить невозможно потому, что и оной крестьянин в роспросе ж, и в очной ставке, и с подъему в том не винился; того ради оным Кругыниным и с подлинной правды, и розыскивать» (42-2, 74, 97–95). Подтвердительные пытки часто оказывались западней, страшным испытанием для изветчика, и он, подчас не выдерживая их, отказывался от своего извета, говорил, что «затеял напрасно» или «поклепал напрасно». Это называлось «сговорить с имярек», «очистить от навета», т. е. снять, смыть, счистить с человека подозрения и обвинения. Это выражение еще означало, что изветчик признает: «я оклеветал ответчика». В докладной записке о допросах стрельцов в 1698 г. мы читаем о таком изветчике: «Он, Ларка, с них, Артюшки Маслова, и с Федулейки Батея, и с Елески Пестрякова, о побиении бояр зговорил, что он затеял на них напрасно. И он, Ларка, пытан и огнем зжен, и с пытки их очистил же» (197, 62). Важно отметить, что отказ от извета не избавлял бывшего изветчика от пытки и неминуемо вел его к подтверждению уже новой пыткой отказа от извета. Делалось это, чтобы убедиться наверняка: изветчик отказывается от извета чистосердечно или по сговору или подкупу со стороны людей ответчика.

В 1714 г. изветчик Кирилов, до тех пор твердо стоявший на своих показаниях против нескольких ответчиков, не выдержал мучений и на седьмой пытке признался, что всех этих людей оговорил ложно, чтобы избежать казни за разбой и убийства, «и ныне он, Никитка, говорит подлинную правду и зговариваег не по засылке, и не по скупу». После этого Кирилов «из переменных речей пытан в другой [раз], а с пытки говорил те же речи, что сказал с первой пытки: непристойными-де вышеписанными всеми словами (список 5 оговоренных— Е.А.)… поклепал он напрасно, хотя отбыть в воровствахсвоих смерти… и говорит он ныне подлинную правду, и сговаривает не по засылке, и не по скупу». После 25 ударов кнутом (предыдущая пытка — также 25 ударов) его жгли на огне, и он «со огня говорил тоже». В итоге оболганных изветчиком людей освободили (325-2,101–103).

Если же изветчик выдержал пытку и «утвердился кровью» в извете, наступала очередь пытать упорствующего в непризнании ответчика. На этом этапе следствия у изветчика и появлялся шанс утвердить свой (даже самый ложный) извет. Естественно, более всего изветчик хотел, чтобы ответчик «пошел в повинку», т. е. признал правдивость извета на него еще на стадии «роспроса» и в очных ставках с ним и со свидетелями. Тогда за «доведенный» извет доносчика не пытали, и он мог даже рассчитывать на награду. Ею могла стать и жизнь — выше упоминалось, что «за правой донос» колодника Савву Фролова в 1730 г. освободили от смертной казни. Устраивала изветчика в принципе и пытка ответчика после того, как он, изветчик, сам выдержал пытку и подтвердил свой извет. В этом случае он мог рассчитывать, что оговоренный им человек (ответчик) или не выдержит пытки и умрет, или признает себя (в том числе вопреки фактам) виновным и тем самым подтвердит извет. Если ответчик умирал, то изветчик мог надеяться на спасительный для него приговор, подобный тому, который был вынесен по делу Авдотьи Невляиновой, донесшей в 1703 г. на Арину Мячкову об оскорбительном высказывании о Петре I. Обе женщины «утверждались» в своих показаниях в «роспросе», на очной ставке и с трех пыток каждая. После серии пыток ответчица умерла, а Авдотья была освобождена на том основании, что «ей в непристойных словах перепытываться не с кем». К такому же итогу пришли в пыточном споре крестьянка Игнатьева и попадья Авдотья, которая донесла на Прасковью в произнесении той слов: «Я слышала про государя, что он не царского колена». Женщин пытали, и через месяц ответчица умерла, а изветчицу выпустили на свободу (88, 42–43, 64 об.). Записи о «перепытывании» изветчика Григория Левшугина и ответчика Никиты Никифорова в 1716 г. позволяют предположить, что сама эта процедура выглядела как спор двух висящих на дыбах людей (325-1, 697). Из дела 1732 г. видно, как на стадии пытки судьба изветчика вдруг оказывается в руках ответчика, и «оружие доноса», которое он применил против ответчика, било по нему самому. Ответчик расстрига Илья не признал доноса на него, сделанного конюхом Никитиным, и не только выдержал три пытки, но «и показал на оного изветчика Никитина якобы те слова говорил он, Никитин». Только смерть от пыток спасла Никитина от наказания за ложный извет (42-1, 106). При этом нужно заметить, что закон формально запрещал принимать к делопроизводству доносы с пытки, но тем не менее исключения делались постоянно, как в этом случае, так и в других случаях.

Упомянутое выше дело Крутынина и Наседкина также пошло по худшему для изветчика сценарию: ответчик Наседкин выдержал первую пытку и отказался признать извет Крутынина (которого до этого уже пытали дважды). Тогда было решено: «Ис подлинной правды и вышеписанным Крутыниным (т. е. изветчика. — Е.А.) розыскивать в третьи (т. е. в третий раз. — Е.А.) и буде он, Крутынин, с третьего розыску показывать будет на оного Наседкина тож, что оной Наседкин объявленные непристойные слова говорил, то и оным Наседкиным ис подлинной правды еще розыскивать дважды» (42-2, 97 об.).

Скажем теперь о правиле «трех пыток», отразившемся в пословице «Пытают татя по три перемены». В просторечье эти три пытки еще упоминались как «три вечерни» (286-3, 337). Бытует представление, согласно которому человек, выдержавший три пытки подряд и не сошедший со своих показаний, признавался правым («очищался кровью») и мог даже получить свободу. Как сказано выше, и признание ответчиком справедливости доноса, и отказ изветчика от обвинений в «роспросе» (допросе), а также первая пытка автоматически не освобождали этих людей от последующих пыток. Показания, данные на первой пытке, требовали обязательного подтверждения — буквального повторения сказанных на первой пытке слов и на последующих двух пытках. В мае 1732 г. по делу Татьяны Ивановой было определено: «Означенную вдову Татьяну привесть в застенок и в подтверждение прежнего ее показания роспросить ее с пристрастием, и поднять на дыбу, и спрашивать подлинно ль она, Татьяна, вышеозначенному Никите Артемьеву показанных от того Артемьева непристойных слов… не говорила, как показано о том в очных ставках и с первого розыску» (42-2, 1 об.). В делах политического сыска заметна некая закономерность: если ответчик сразу признавал свою вину, подтверждал извет, «шел по повинке», то его пытали «из подлинной правды» один раз и правило трех пыток к нему не применялось. Иначе бывало с тем ответчиком, который отрицал свою вину, не признавал извета. Тогда правило трех пыток соблюдалось довольно последовательно. Из документов Сыскного приказа середины XVIII в. следует, что все раскольники, не желавшие раскаяться в своей вере, подвергались обязательной троекратной пытке (242, 58).

Только стойкость могла спасти ответчика, но ее хватало не у всех, чтобы выдержать три «пытки непризнания», стоять «на первых своих словах» и так «очиститься кровью» от навета. Правило трех пыток наиболее емко записано в деле 1690 г. о фальшивомонетчиках: если воровские люди «в том с трех пыток учнут виниться и на иных людей говорить, а оговорные люди на себя с трех же пыток говорить не учнут, и тех оговорных людей давать на поруки с записми» (104, 306). В 1698 г. испытание трех пыток выдержал стрелец Колпаков, после чего его освободили. В 1700 г. в деле Анны Марковой, стерпевшей три пытки, сохранился приговор: «Анютку… освободить, потому что она в том деле очистилась кровью» (290, 265; 322, 17). В 1704 г. после трех пыток «очистился кровью» и был освобожден из тюрьмы помещик Василий Аристов, на которого донес его крепостной Клим Дугин (88, 105). Крестьянин Иван Зубов выдержал три «пытки непризнания», причем одну из них с огромным числом ударов кнута (52 удара). В конце концов его выпустили на волю, как очистившегося от навета, хотя, судя по делу, следователи сомневались в искренности ответчика (88, 346 об.). Благодаря своей стойкости на пытках весьма приближенный к царевичу Алексею сибирский царевич Василий Алексеевич был только сослан в Архангельск, тогда как другие, менее близкие к сыну Петра люди оказались на плахе, с вырванными ноздрями, были сечены кнутом и сосланы в Сибирь. В выписке Тайной канцелярии о Василии сказано: «Что на него показано было от царевича Алексея Петровича, в том он с трех пыток винился, и для того по приговору министерскому марта 16 дня определено учинить ево свободна» (8–1, 17).

Отказ отданных на предыдущей пытке показаний или даже частичное изменение их (так называемые «переменные речи») с неизбежностью вели к утроению пыток — каждую поправку к сказанному ранее требовалось заново трижды подтвердить на дыбе, а потом на огне новые показания. Об этом ясно говорит закон. «Краткое изображение процессов», например, предусматривает: человек, признавшийся на пытке в преступлении и потом отказавшийся от первоначальных показаний… должен вновь подвергнуться пытке, «понеже учиненное признание паки его в новое приводит подозрение». И только в том случае, если человек выдержит пытку трижды и «паки отречется, то уже оного более допрашивать не надлежит» (626-4, 422). Иначе говоря, всякое новое изменение показаний позволяло утраивать пытки.

В 1725 г. допрашивали самозванца Евстифея Артемьева, который сказался царевичем Алексеем. В рапорте генерал-майора Шереметева, который вел розыск, отмечено, что Артемьев «был пытан в застенке три раза, токмо явился по распросам в назывании себя царевичем Алексеем Петровичем не постоянен, а говорил разнство. А именно: в первом застенке декабря 2-го числа на виске в роспросе сказал…». Затем следует пересказ всех показаний Артемьева на каждой из трех пыток. В конце рапорта Шереметев сообщал, что следователи приводили Артемьева в четвертый и в пятый раз в застенок «для роспросу в разнстве», «токмо-де весьма был болен… и ничего не говорил». Тогда «по роспросным и пыточным речам в разнстве с розыском, приказал он, Шереметев, следовать и когда от болезни оной извощик сво-одится, тогда еще розыскивать» (598, 10–13). Пытки эти, как сказано выше, могли продолжаться до тех пор, пока на трех последних из чих не будут даны идентичные показания и «разнство» будет устранено. По-видимому, правовой основой этой практики был указ (дата его издания неизвестна), на который часто ссылались в делах Преображенского приказа. Указ предписывал: если «воры учнут речи свои переменять, и тех людей велено ис переменных речей пытать трижды и огнем жечь. Да что с тех трех пыток и с огня скажут, тому и верить» (212, 66). Именно о таком толковании правила «трех пыток» говорит автор «Обряда, како обвиненный пытается»: «Хотя по законам положено только три раза пытать, но когда случится пытаной на второй или на третьей пытке речи переменит, то еще трижды пытается. И если переговаривать будет в трех пытках, то пытки употребляются до тех пор, пока с трех пыток одинаковое скажет, ибо сколько б раз пытан ни был, а есть ли в чем-нибудь разнить в показаниях будет, то в утверждение должен еще три пытки вытерпеть, а потом и огонь» (519, 59).

Вероятно, первоначально правило «трех пыток» имело символическое значение. Уже в Судебниках, уставных грамотах и губных наказах мы находим выделение трех степеней преступлений и соответствовавших им наказаний, которые ужесточались при рецидиве (626-2, 149, 222 и др.). Но было бы неверно думать, что правило «трех пыток», как и другое правило «первый кнут доносчику», оставалось для политического сыска «священной коровой» и соблюдалось всегда и последовательно. Если сыск был особенно заинтересован обвинить одну из сторон процесса, то все эти и подобные им традиции и правила для следователей ничего не значили. Сохранились дела, из которых видно, что многократная пытка применялась только к изветчику или только к ответчику. Причины неожиданной жестокости к одним или особой милости к другим участникам процесса скрыты от нас, и было бы слишком просто объяснить подобный ход следствия только тем, что доносчиком выступал рвущийся на волю крепостной крестьянин, а ответчиком — его помещик, которому доверяли больше, хотя этот мотив мог действительно в некоторых случаях присутствовать.

Так, четыре года тянулось дело, начатое в 1699 г. по доносу крестьянина Игнатия Усова на его помещика Семена Огарева в оказывании «непристойных слов». Несмотря на подтверждение извета свидетелем и на девять(!) пыток изветчика, непоколебимо стоявшего на своем доносе, ответчик Огарев был только на допросах и на очных ставках и ни разу не был поднят даже в виску (212, 189–191). Ответчик Муравщик, выдержавший за три сеанса 106 ударов кнута, был пытан в четвертый раз, а «в пятом розыске и с огня говорил, что тех слов он никогда не говаривал». Тем не менее изветчика не пытали, а стойкий Муравщик, однако, был сослан на каторгу (181, 186).

Полно таких процессуальных «странностей» и дело писаря Бунина против вдовы Маремьяны Полозовой, которое велось в 1723–1725 гг. После того как доносчик на первых допросах и с очной ставки убедился в том, что ответчица «в повинку» не пойдет и что ему грозит «первый кнут», то он прикинулся больным и подтвердил свой донос на исповеди. В итоге ответчицу пытали первой, но она пытку выдержала и не признала извета Бунина Тогда послали за попом — духовным оптом Полозовой. Он свидетельствовал о религиозности и послушании своей духовной дочери. Теперь по всем правилам сыска путь на дыбу предстояло проделать Бунину. Однако этого не произошло — на дыбу опять возвели Маремьяну и дали ей 20 ударов кнута. Но старуха оказалась на редкость стойкой. Она вновь отвергла донос и обвинила писаря в клевете. И тут… следствие, вопреки всем принятым процессуальным нормам и указам, приняло от Бунина дополнительный извет, по которому Полозову стали допрашивать. К этому времени она, пройдя две страшные пытки, была почти при смерти. Призванный ею священник исповедовал ее, и в «исповедальном роспросе» женщина вновь подтвердила «Все, что я при розыске показала и то самая сущая правда, стою в том непременно, даже до смерти». Действительно, смерть ее казалась близкой — пытки сделали ее инвалидом, но следователи и теперь, после исповеди, ей не поверили. Они приняли третий донос Бунина о якобы вспомнившихся ему словах Полозовой в «поношение священнического сана». По-видимому, в Тайной канцелярии кто-то благоволил доносчику, ибо не случайно новый донос «о поношении… сана» появился после того, как исповедовавший Полозову священник отозвался о ней как о примерной прихожанке. Кроме того, вопреки действовавшему процессуальному праву, следователи допросили как свидетельницу жену писаря.