«ТУДА ШИРОКА ДОРОГА, ДА ОТТОЛЕ УЗКА»

«ТУДА ШИРОКА ДОРОГА, ДА ОТТОЛЕ УЗКА»

Ссылка – один из самых распространенных видов наказания по политическим и иным преступлениям. В течение всего XVIII века число преступлений, по которым людям грозила ссылка, увеличивалось постоянно. Историк Н. Д. Сергеевский дает объяснение этому явлению: ссылка была нужна государству, ибо «служила неиссякаемым источником из которого черпались рабочие силы в тех местах, где это было необходимо для службы гражданской и военной, для заселения и укрепления границ, для добывания хлебных запасов на продовольствие служилым людям», словом, ссылка стала для государства «источником различных полезностей». В петровское время, с «открытием» такой разновидности ссылки, как каторга, то есть широчайшее использование труда ссыльных на всевозможных стройках и в промышленности, значение ссылки в истории России стало огромным. Рассмотрим основные виды ссылки.

Выдворение за границу применяли нечасто, и касалось оно преимущественно дипломатов или иностранцев на русской службе, обвиненных в политических преступлениях, придворных интригах или чем-то не угодивших самодержцу. Иностранное подданство для государственного преступника служило в России XVII-XVIII веков слабой защитой: иностранца, обвиненного в государственном преступлении, могли казнить, посадить в тюрьму или сослать в Сибирь: судьбы немцев Кульмана, Минихов, Менгдена, голландца Янсена, итальянца Санти, француза Лестока – этому выразительные свидетельства. Самыми громкими такими историями в XVIII веке были высылка из России посланника Франции маркиза де ла Шетарди в 1745 году и в 1796 году братьев Массонов – двух швейцарцев на русской службе.

Выше приведен рассказ из мемуаров Массона-младшего о том, как надвигалась опала. Напомню, что после первой беседы с генерал-директором полиции Архаровым братьям было велено снова явиться к нему на следующий день. Они опять долго ждали решения своей судьбы в приемной, пока наконец перед ними не появился штаб-офицер и не сказал, что ему поручено отвести их к обер-полицмейстеру. «Такое перемещение к второстепенному должностному лицу, – пишет Массой, – возвещало нам, что участь наша решена царским словом и что мы предаемся в руки исполнительной власти». Обер-полицмейстер Чулков сказал братьям: «"Весьма сожалею, будучи обязан объявить вам, что по воле государя, вы должны быть препровождены в ваши места ". Он буквально выразился таким образом, а потому нашему воображению предоставилось выбирать любое между разнородными значениями, какие может иметь слово "место", то есть между изгнанием за границу, Сибирью, казематом или эшафотом».

С большим трудом Массонам удалось выпросить позволения проститься с женами и детьми. Чулков дал им «два часа времени, чтобы устроиться с нашими делами и достать необходимый запас денег на дальнюю дорогу». Это означало, что братьев ждет, по крайней мере, не эшафот. Когда младший Массой пытался сказать, что вот так, сразу, за два часа, собрать деньги на прогоны, купить экипаж и лошадей им не удастся, Чулков отвечал: «Ну, когда у вас нечем платить прогонов за почтовых лошадей, то вы будете препровождены, как прочие преступники – от селения до селения, вплоть до самого места доставки». «Этот наглый ответ, – пишет Массой, – заставил меня бояться: не решено ли сослать нас в Сибирь. Тут Чулков, подозвав двух офицеров, приставил по одному из них ко мне и брату (к каждому особо), причем с некоторою напыщенностью провозглашал наши имена и звания, потом вынул свои часы и сказал нашим приставам тем же тоном: "Теперь час пополудни, вы отвечаете головою за этих господ, чтобы они были представлены сюда ровно в три часа"». На возражения одного из офицеров конвоя, что двух часов на сборы мало, Чулков отвечал бранью.

Прощание с женами стало тяжелым испытанием для братьев. Узнав от слуг, что их мужей отвезли к обер-полицмейстеру – знак чрезвычайно плохой, женщины «бросились из дому, в слезах и отчаянии, но повстречались с нами на улице. Завидев нас, – пишет Массой, – одна лишилась чувств, а другая горько зарыдала. Их экипаж обступила толпа, мгновенно привлеченная любопытством и сожалением. Это зрелище поколебало в нас присутствие духа… Я сел в сани к своей бедной подруге и поехал к себе, сопровождаемый офицером. Жена была в уверенности, что нас с братом ведут на смерть и что ей никогда более не увидеть своего мужа. От избытка собственной скорби я не мог ничего объяснить жене, а она, от ужаса и волнения, не в состоянии была ни понимать, ни слушать меня. Большую часть дорогого времени, данного на устройство дел, я провел в заботе успокоить и вразумить ее. Наконец, мне удалось внушить ей кое-какие надежды и она, собравшись с духом, заявила себя достойною того дела, за которое я страдал. Она даже помогала мне в укладке чемодана, покуда я рылся в бумагах, приводил их в порядок, да написал несколько писем, поручая ими жену участию моих покровителей и друзей… Офицер, безотлучно и повсюду следивший за мною, не мешал мне ни в чем: писать, запасаться вещами, брать с собою бумаги, рвать их – одним словом, делать что угодно, но отказал в просьбе отпустить меня, на честное слово, во дворец или пойти туда вместе со мною. Разлука с женою была так невыразимо тяжела для меня, что я решился на все, чтобы только склонить великого князя [Александра Павловича] на ходатайство перед императором. Но время шло… вот офицер вынул свои часы и молча показал мне: двухчасовой срок исполнился. Приходилось навсегда исторгнуть себя из объятий моей несчастной подруги, которую я покидал в самом ужасном положении. При раздирающей душу сцене нашего прощания, когда я обращался к жене с последним словом утешения и совета, шестинедельная дочь наша Леленька мирно почивала среди неутешно плачущей семьи… Наконец я оторвался от объятий отчаянной жены и попрощался с плачущими навзрыд домашними. Конвойный офицер, тронутый этою картиной общего горя, сказал мне с чувством: "По всему видно, что, по крайней мере, вы не были для прислуги недобрым господином". Особенно растрогала меня выказавшаяся в этом случае привязанность ко мне русского солдата, моего денщика. Он просился ехать со мною, куда бы ни повезли меня. Обер-полицмейстер отказал этой просьбе… и разогорченный денщик провожал меня далеко за город, едучи за мною на маленьких санках».

Массоны долго не узнали бы, куда их везут под конвоем – в Сибирь, в Колу или к границе империи, если бы на отчаянный вопрос Массона-старшего «Куда мы едем?» конвойный офицер вместо всякого ответа не вынул таинственно из своей курьерской сумки пакет за императорской печатью и надписью: «Графу Палену, нашему генерал-губернатору в Митаве». «Этот поступок офицера, – пишет Массой, – вывел нас из жестокого беспокойства. Подозвав моего денщика, который еще ехал за нами, я взял его за руку, обнял на прощанье и сказал ему: "Ступай теперь назад, любезный мой Данило, и скажи Марье Ивановне, что нас повезли на Митаву"».

Тяжелы для ссыльных оказались встречи на оживленной дороге, на станциях со знакомыми – а их у Массонов было великое множество: «С их стороны и невольное отчуждение от нас при виде нашего конвоя, и любопытство или даже самое участие, безразлично подбавляли горечи в наше положение». На границе Массой просил конвойного офицера, сдавшего преступников на первом прусском посту, передать письма оставшимся в Петербурге женам. Офицер отдал письма Архарову, который так и не отправил эти невинные послания женщинам, страдавшим потом многие месяцы от безвестности относительно судьбы своих мужей. «Удерживать письма, – писал потом Массой, – предназначенные единственно для некоторого успокоения разогорченных женщин, успокоения лишь в том, что их мужья живы и здоровы, не дать им узнать, куда увезены они – это такая изысканная жестокость. Такая напрасная, ненужная мера, что после того вполне поверишь возможности особенного наслаждения, которое находят мучители в страданиях жертв своих». Думаю, что Массой преувеличил изысканность чувств Архарова, который якобы решил потерзать неизвестностью двух изнеженных немок. На самом деле прославленному своей жестокостью генерал-полицмейстеру, как и его «архаровцам», просто в голову не приходило подумать о страданиях близких преступников.

О технике выдворения за границу в XVIII веке известно мало. Массой описывает, как конвойный офицер привез их на первый пограничный пост Пруссии и получил расписку от немецкой пограничной стражи в том, что преступники выдворены за пределы Российской империи. Далее мемуарист пишет: «При нашем переезде через границу нам не читали никакого карательного приговора, не провозглашали никакого запрета на возвращение наше в Россию и оставили мне мой мундир и шпагу, а брату – его почетную саблю и орден (Массон-старший отличился в войнах России в турками. – Е. А.), без всякого предъявления нам каких-либо требований».

Немец генерал Г. Тотлебен был обвинен в измене во время Семилетней войны, арестован в 1760 году, три года просидел в тюрьме, и 31 марта 1763 года Екатерина II предписала изгнать его за пределы России. В указе разъяснялось, как поступить с бывшим генералом: «Тодтлебена, яко преступника, более нетерпимого в областях наших, под крепким караулом вывезти на границу нашей империи и там, прочитав ему сентенцию военного суда, а потом и сей наш указ, отнять все чины у него и кавалерии и взять письменный реверс в том, чтоб он ни под каким видом, ни тайно, ни явно, в империю нашу не въезжал и что, в противном случае, ежели кто его увидит и узнает в государстве нашем, тот право имеет у него отнять живот, каким заблагорассудится образом… а потом вывезти за границу и оставить там без всякого абшида».

Изгнание было тяжелой карой для порядочных людей, выдворяемых с позором из страны. Они не получали паспорта-отпуска («абшида»), необходимых для новой службы рекомендаций, за ними тянулась дурная слава. Тотлебен, узнав о приговоре, просил императрицу Екатерину II не изгонять его, а лучше казнить или сослать в Сибирь. Государыня смилостивилась – Тотлебена отправили в ссылку в Порхов, при этом было предписано «ему из оного города не выезжать». Высланный из России в связи с указом 1742 года об изгнании евреев доктор Санхес, который пользовал государыню Елизавету и всю тогдашнюю петербургскую элиту, бедствовал в Париже, так как, «не получа абшида», не мог «с пристойностию, как честный человек, ни в какую службу вступить…»

Трагедией стала высылка и для братьев Массонов, родившихся в Швейцарии, учившихся в Германии и долго живших во Франции. Массон-младший в 1800 году, через четыре года после высылки из России в Пруссию, писал: «Мы приехали в Ниммерсат, первый пограничный пункт прусских владений, как бы в виде путешественников, сопровождаемых почетным караулом. Увы! На самом-то деле, мы сознавали себя выброшенными, как преступники и беспаспортные, в чужую страну, не зная, примет ли нас она, в такую эпоху, когда целая Европа казалась огромным судилищем политической инквизиции… Нас оторвали от наших семейств, от города, где сосредотачивались все наши сердечные привязанности, от страны, к которой жребий прирастил жизнь нашу,– страны, где мы оставляли свое благосостояние и общественное положение, свои надежды, молодость, плоды долгой службы. После двадцатилетнего почти отсутствия, после великих событий, потрясших европейский мир, мы стали чуждыми и Франции, и Швейцарии, и Германии, всему свету».

Нигде в Европе братьям было не найти покоя, всюду опасались мести России за доброе отношение к ее изгнанникам. Массон-младший был вынужден лично объяснять прусскому королю, почему его с позором выбросили из России. Жалобы братьев на произвол русских властей лишь ухудшили их положение – нигде в Германии им не находилось места. Вместе с тем Массой понимал, что это еще не самый страшный жребий – быть брошенным в объятую войной и нестроением Европу: «Спросят меня, быть может: да разве большое несчастье быть удаленным из России? Конечно, я начинаю чувствовать, что нет, и приношу спасибо русскому правительству: ведь нас вместо высылки за границу могли точно так же спровадить в Камчатку, стало быть, надо считать за благодеяние уже и то, что нам не сделали столько зла, сколько были в состоянии сделать». Конечно, это было слабое утешение для изгнанника.

Ссылка «в деревни» или «в дальние деревни», то есть в удаленные от столицы вотчины и поместья провинившегося, считалась самым легким из возможных наказаний такого рода, хотя перед отправкой в ссылку вельможу почти всегда лишали званий, чинов, орденов, вообще «государевой милости». Иногда в приговоре указывали более-менее конкретный адрес («в суздальскую ево деревню») или с уточнением: «Жить… до указу в дальней его деревне, которая доле всех…», но чаще давали лишь общее направление – подальше от столицы, предоставляя выбор «дальней деревни» самому ссыльному или местному начальству.

ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

Князя В. Л. Долгорукого в апреле 1730 года отправили на должность Сибирского губернатора, но по дороге его нагнал грозный посланец императрицы Анны, который прочитал опальному вельможе манифест о том, что «за многия его, князя Василия Долгорукова, как Ея и. в. самой, так и государству бессовестные противные поступки, лиша всех его чинов и кавалерии сняв, послать в дальнюю его деревню, с офицером и солдаты, и быть тому офицеру и солдатам при нем, князь Василии, неотлучно».

Сразу же после прихода к власти Павла I в 1796 году княгиня Е. Р. Дашкова как участница переворота 1762 года, приведшего на престол Екатерину II, была лишена всех своих высоких должностей, хотя формального указа о ее ссылке не последовало. Но стоило ей приехать в Москву, как в ее спальню (княгиня лежала больной) «вошел генерал-губернатор М. М. Измайлов. Он… понизив голос, сказал, что должен объявить мне от имени Его величества императора приказание немедленно вернуться в деревню и припомнить 1762 год». Действительно, в рескрипте Павла I Измайлову сказано: «Михаил Михайлович! Объявите княгине Дашковой, чтобы она, помянув событие 1762 года, немедленно из Москвы выехала и впредь бы в нее не въезжала». Естественно, Дашкова в Москве не задержалась. Приехав в свое калужское имение Троицкое, она получила новый указ императора: немедленно ехать в деревни своего сына, причем оговаривалось примерное место ссылки – «между Устюжной Железнопольской и Череповецким уездом». Это были действительно дальние деревни.

Режим ссылки в деревне поначалу был довольно строгим. В. Л. Долгорукий, привезенный в Знаменское 27 апреля 1730 года, писал через месяц своим сестрам, что «по се время в горести моей живу за караулом, только позволено мне вытти из избы в сени, и я у церкви не бывал, за мои грехи Бог не сподобил». Так же строго содержали и сосланного в деревню в апреле 1758 года бывшего канцлера А. П. Бестужева-Рюмина. Однако позже власти, как правило, начинали делать ссыльным послабления: сначала им разрешали ходить в церковь, потом позволяли прогулки по двору и деревне. Если в столице считали, что сосланный ведет себя спокойно и не опасен, то охрану из его дома выводили, а присмотр за ссыльным поручался местным властям или игумену ближайшего монастыря. Разрешали и встречи с соседями у себя дома. В указе Анны Иоанновны 1740 года о содержании в деревне бывшего смоленского губернатора А. А. Черкасского сказано: «Жить ему в деревнях своих свободно без выезда». Это означало, что Черкасский мог выбрать одну из своих деревень и там жить помещиком. Ему не разрешалось только выезжать за пределы вотчины. Это условие было обязательным, нарушение его вело к репрессиям.

В 1778 году Екатерине II донесли, что сосланный ею в Казань граф Апраксин самовольно приехал в подмосковную деревню к князьям Долгоруким. Императрица приказала немедленно вернуть ослушника на место ссылки и предупредить, что «буде отлучится куда из Казани, то сослан будет в глубокую Сибирь за ослушание воли и повеления моего», а Долгоруким сказать, «что, буде впредь услышу, что ссылочных у себя держат, то чтоб знали, что мил[ую] таков[ую] компани[ю] я им в Сибири доставить могу».

Жесткий контроль был установлен и за А. В. Суворовым, которого в 1797 году Павел I сослал в новгородское село Кончанское. Коллежский советник Юрий Николев получил указ за Суворовым «надзирание чинить наездами». Это вызывало недовольство ссыльного. Кроме того, за опальным фельдмаршалом была установлена и негласная слежка, и шпионом был, по-видимому, один из соседей Суворова. Подробные рапорты шпиона о беседах с Суворовым дошли до нашего времени.

Ссылка в деревню могла стать облегченной формой наказания после возвращения из сибирской (или иной) ссылки, причем человек, поселенный в деревню, по-прежнему оставался неполноценным в правовом смысле подданным. За ним был установлен контроль, его переписку перлюстрировали, выехать же из имения он мог только с разрешения Петербурга.

ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

Осужденные по делу А. П. Волынского П. И. Мусин-Пушкин, Ф. И. Соймонов и И. Эйхлер были освобождены из ссылки указом Анны Леопольдовны 8 апреля 1741 года. Правительница распорядилась, чтобы они жили безвыездно в деревнях своих жен. Только Елизавета Петровна указом 10 декабря 1741 года предоставила конфидентам Волынского полную свободу.

А. Н. Радищев по возвращении в 1797 году из Сибири поселился в Немцове – сельце в Калужской губернии, и там его поставили под «наиточнейшее надзирание» местных властей. Его письма к друзьям и родным читал сам московский обер-почтмейстер И. Б. Пестель, копии с них он отсылал в Сенат. Радищев с трудом добился высочайшего разрешения навестить родителей в Саратовской губернии.

Из ссылки в дальние деревни мог быть и самый короткий путь назад – в столицу, ко двору. Так происходило со многими вельможами, которые, по мнению власти, свое в дальней деревне «высидели». Одним разрешали вернуться в столицу, но жить при этом безвыездно в доме и «с двора не съезжать». Другим же разрешалось являться к царскому двору, они получали новые назначения. С. Г. Долгорукий, живший в своих деревнях, был в 1738 году прощен, назначен посланником за границу и чуть было не уехал по месту службы. Однако начавшееся в Березове дело его родственников резко изменило судьбу князя Сергея, и он вскоре оказался не в Лондоне, а на эшафоте под Новгородом.

А. В. Суворов, сидевший в Кончанском, стал в 1798 году проситься в монастырь. Это, по-видимому, смягчило Павла I – ссылка фельдмаршала вскоре закончилась. В Кончанское неожиданно прискакал фельдъегерь с указом императора о возвращении ссыльного в столицу, в ответ на который Суворов ответил лаконично: «Тотчас упаду к ногам Вашего императорского величества». Понять восторженную лапидарность Суворова можно – придворный или военный человек, чиновник или писатель, оторванный от столицы, был неизбежно обречен на деградацию и умирание. Сосланный хотя бы «за Можай», он утрачивал связи, любимое занятие, запивал, опускался.

Впрочем, для иных преступников ссылка в «дальние деревни» могла казаться благом. А. Д. Меншиков, прибывший в ноябре 1727 года в Ранненбург, думал, что здесь он и закончит свои дни. Но ему не дали там жить спокойно. В Ранненбург зачастили следователи, которые вели допросы по пунктам, составленным врагами светлейшего в Петербурге. 5 января 1728 года у Меншикова и его сына отобрали все ордена, описали и опечатали все драгоценности и личные вещи, а 27 марта последовал именной указ: «Послать, обобрав ево все пожитки, в Сибирь, в город Березов з женою и с сыном, и з дочерьми…» В восьми верстах от Ранненбурга Меншикова и его родных остановили и обыскали. Все, что сочли «лишним», в том числе «чулки касторовые ношеные, два колпака бумажных» отобрали вместе с кошельком, в котором лежали 59 копеек – последнее достояние прежде богатейшего человека России.

Наталья Борисовна Долгорукая вспоминала, что семья князей Долгоруких приехала в пензенскую деревню, куда их сослали, но через три недели «паче чаяния нашего вдруг ужасное нечто нас постигло. Только мы отобедали – в эвтом селе дом был господской, и окна были на большую дорогу, взглянула я в окно, вижу пыль великую на дороге, видно издалека, что очень много едут и очень скоро бегут… Все наши бросились смотреть, увидели, что прямо к нашему дому едут, в коляске офицер гвардии, а по телегам солдаты двадцать четыре человека. Тотчас мы узнали свою беду, что еще их злоба на нас не умаляетца, а больше умножаетца. Подумайте, что я тогда была, упала на стул, а как опомнилась, увидела полны хоромы солдат. Я уже ничево не знаю, что они объявили свекору, а только помню, что я ухватилась за своего мужа и не отпускаю от себя, боялась, чтоб меня с ним не разлучили. Великий плач сделался в доме нашем. Можно ли ту беду описать?» Долгорукая пишет далее, что офицер «объявил, что велено вас под жестоким караулом везти в дальний город, а куда – не велено сказывать. Однако свекор мой умилостивил офицера и привел его на жалость, сказал, что нас везут в остров (Березов стоял на острове между реками Сосьвой и Вогулкой. – Е. А.), который состоит от столицы 4 тысячи верст и больше…».

Тяжесть ссылки как наказания, естественно, находилась в прямой зависимости от расстояния, которое отделяло место поселения от столиц. В лучшем положении оказывались преступники, сосланные в европейские города. Но и здесь была разница. Ссылка в крупные города Европейской части (Ярославль, Архангельск) была настоящим курортом для политического преступника, в отличие от ссылки в удаленные, глухие места, вроде Солигалича или Пустозерска. Сибирский царевич Василий жил в Архангельске, П. П. Шафиров – в Новгороде, Э. И. Миних – в Вологде, Лесток – в Угличе, а потом в Великом Устюге. Мог считать себя счастливцем Э. И. Бирон, которого в 1742 году указом императрицы Елизаветы перевели из Сибири в Ярославль, где он прожил в хорошем климате двадцать лет.

Ссылка в Сибирь была одной из самых распространенных форм наказания политических преступников. Немало попадало в Сибирь и, по терминологии XIX века, «замечательных лиц». По спискам ссыльных в Сибирь можно составить представление обо всей политической истории России, начиная с конца XVI века. Именно тогда в недавно основанный Пелым доставили первую партию ссыльных из Углича после гибели там царевича Дмитрия.

Самой мягкой формой сибирской ссылки было назначение попавшего в опалу сановника на какой-нибудь административный пост в Сибири. Людей пониже рангом определяли в сибирскую службу. Указ об этом часто предоставлял решать судьбу ссыльного сибирским властям: «Послать его в Сибирь и велеть сибирскому губернатору определить его там в службу, в какую пристойно». Естественно, что запись в сибирские служилые или в гарнизонные солдаты была резким служебным понижением для человека из столицы.

Русское посольство Ф. А. Головина, возвращавшееся из Китая в 1689 году, было спасено от нападения бурят отрядом служилых людей, которым командовал сосланный в 1673 году «на вечное житье» бывший гетман Украины Демьян Многогрешный. Ранее он был официально признан врагом России, а потом в ссылке верно служил ей, устрашая монголов и бурят своими набегами во главе казачьего отряда. Традиция «полезной» для казны и отечества ссылки в Сибирь как формы государственного освоения сибирских земель была продолжена и в XVIII веке.

Весьма оригинально поступили с «черным арапом» Абрамом Ганнибалом. Его ссылку по требованию А. Д. Меншикова весной 1727 года в Военной коллегии оформили как экстренную командировку в Казань. Оттуда Ганнибала тотчас отправили в Тобольск и далее в Селенгинск, на границу с Китаем. «Командировка» затянулась до 1728 года, потом его арестовали, лишили гвардейского мундира и записали в майоры Тобольского гарнизона. И лишь в 1731 году набравший силу при Анне Иоанновне Б. X. Миних сумел «вытащить» Ганнибала из Сибири и устроил его в Ревеле. В семье А. С. Пушкина помнили вполне правдоподобную легенду о том, что все царствование императрицы Анны Ганнибал прожил в постоянном страхе, ежеминутно ожидая посланцев из Тайной канцелярии, готовых отправить его в очередную «командировку». Но все же основная масса «замечательных лиц» отправлялась в Сибирь не на службу, а на житье, нередко с семьями и слугами. Некоторых же ожидала тюрьма в каком-нибудь дальнем остроге.

Знатных ссыльных везли в Сибирь обычно под конвоем, хотя и не с партиями ссыльных и каторжан. Командир конвоя получал специальную инструкцию о том, как везти ссыльных. Делать это надлежало «за твердым караулом, с осторожностью, тайно, чтоб они, колодники, не могли уйти и никого к ним не допущать». Н. Б. Долгорукая описывает, как всю семью Долгоруких со слугами везли до Касимова в их каретах, а потом перегрузили на специальное судно, которое дошло до Соликамска, где арестантов посадили на подводы и так довезли до Тобольска.

Все долгие месяцы пути ссыльные не знали, куда их везут. Обычно, решая их судьбу, отправляя по бездорожью в глухие места, власти не считались ни со временем года, ни с погодой, ни со здоровьем ссыльных. Яркое описание дорожных мук дал в своих письмах протопоп Аввакум. В 1690 году Василия Голицына с семьей сослали в Яренск. Ехали они, «прочищая вновь дорогу, в которых местех наперед сего никто тою дорогою не езживал… через речки и через ручьи шли пеши, а сани на себе таскали. И… не доехав до Тотьмы города за версту, болчки (экипажи. – Е. А.) с княгинями и с детьми, и с жонками в воду все обломились, насилу из воды вытаскивали. И оттого они лежали в беспамятстве многое время», а невестка В. В. Голицына в Тотьме родила мертвого ребенка.

Также «в беспамятстве» были женщины семьи А. Г. Долгорукого, которую осенью 1730 года через горы, реки и леса везли в Березов. Об этом подробно пишет в «Своеручных записках» Н. Б. Долгорукая. Ссыльные находились в дороге месяцами, а отправленный из Петербурга в начале 1741 года М. Г. Головкин добирался до места ссылки почти два года! Поздней осенью 1744 года были вывезены из Ранненбурга на север члены Брауншвейгской фамилии, в том числе малые дети и больные женщины. Из-за грязи, дождей и снегопадов ехать было почти невозможно, от холодов страдали не только ссыльные, но и охрана. Однако Петербург был непреклонен, невзирая ни на что узников надлежало отправить на Соловки. Только когда они добрались до Холмогор, Елизавета Петровна отменила этот указ и приказала оставить семейство свергнутого императора в пустующем архиерейском доме.

В одних случаях ссыльным разрешали собрать какие-то вещи, взять деньги, в других – отправляли без всякой подготовки, что было для ссыльного тяжким испытанием. Неким символом несчастья, разразившегося над головой светского, знатного человека, стала нагольная овчинная шуба, без которой ехать по русским дорогам, жить в сыром каземате или среди сибирских снегов было трудно. Многим современникам, видевшим ссыльных, это грубое одеяние бросалось в глаза. В такой шубе видели вернувшегося из Сибири фельдмаршала Миниха. Рваный полушубок подчеркивал для друзей Николая Новикова удручающие перемены, происшедшие в его облике за годы сидения в Шлиссельбурге.

Из Москвы в Тобольск ссыльных обычно сопровождали гвардейские офицеры и солдаты. Н. Б. Долгорукая вспоминает, что в Тобольске гвардейский офицер передал ссыльных местному конвою, «с рук на руки, как арестантов». «Плакал очень при расставании офицер,– продолжает она,– и говорил: "Теперь-то вы натерпитесь всякого горя, это люди необычайные, они с вами будут поступать, как с подлыми, никаково снисхождения от них не будет". И так мы все плакали, будто с сродником расставались, по крайней мере привыкли к нему: как ни худо было, да он нас знал в благополучии, так несколько совестно было ему сурово с нами поступать». Это очень важное замечание – гвардейский офицер считался «своим», он был «прикормлен». Для новой же, сибирской, охраны петербургские знаменитости были уже просто ссыльными, хотя и богатыми.

Но жизнь есть жизнь, и ссыльным нужно было искать общий язык и с теми, на кого они вчера и не взглянули бы. Долгорукая описывает, как ей приходилось, можно сказать, прикрывая носик батистовым платочком, иметь дело с «мужланами»: «Принуждены новому командиру покорятца, все способы искали, как бы его приласкать, не могли найтить, да в ком и найтить? Дай Бог и горе терпеть, да с умным человеком; какой этот глупый офицер был, из крестьян, да заслужил чин капитанской. Он думал о себе, что он очень великой человек и, сколько можно, надобно нас жестоко содержать, яко преступников. Ему подло с нами и говорить, однако со всею своею спесью ходил к нам обедать. Изобразите это одно: сходственно ли с умным человеком? В чем он хаживал: епанча солдацская на одну рубашку, да туфли на босу ногу, и так с нами сидит? Я была всех моложе и невоздержана, не могу терпеть, чтоб не смеятца, видя такую смешную позитуру…»

Место ссылки, если оно не было определено приговором, уточнялось администрацией сибирского губернатора. Обер-церемониймейстер Санти был отправлен в Сибирь с приговором: «Сослать из Москвы в ссылку под крепким караулом в Тобольск, а из Тобольска – в дальнюю сибирскую крепость немедленно». В Тобольске такой крепостью назначили Якутск. Но все же по столь неопределенному адресу чаще всего везли «подлых» преступников. Людям известным, знатным обычно определяли достаточно точный адрес и заранее готовили для них место.

Больше всего страдали те, кого отправляли по приговору: «сослать в самые дольные сибирские городы». Где именно они находились, порой не знал никто, не только в Академии наук, но и в Сибирской губернской канцелярии в Тобольске. В 1741 году герцога Эрнста Иоганна Бирона и обоих его братьев решили заслать в «самые дальние городы»: самого бывшего регента – в Пелым, Карла – в Колымский острог Якутского уезда, а Густава – в Ярманг Якутского же уезда.

Кто из правительства Анны Леопольдовны придумал этот Ярманг – неизвестно. Но голова заболела у сибирского губернатора, который 30 ноября 1741 года сообщал в Петербург, что «о вышепомянутых Колымском остроге, да Ярманге, куда означенных арестантов послать велено, известия в Сибирской губернской канцелярии не имеется, кроме имеющейся ландкарты, по которой оныя зимовья найдены: Нижнее Колымское, Среднее Колымское, да Верхнее Колымское ж, которыя имется по мере той карты в расстоянии от Якутека: Нижний в дву тысячах верстах, Средний – в тысяче пятистах пятидесяти, Верхний – в тысяче осьмистах пятидесяти верстах».

Далее выяснилось, что «острожка Ярманга на той карте не означено, и таких людей, кто б то место знал, в Тобольску не имеется. Токмо уведано, чрез прибывшаго из Охотска казака, который про оные острожки слыхал, что из оных острожков называется Нижний Колымский острог Ярмангою, потому что в тот острог бывает съезд», по-видимому, имелась в виду «ярманка» – ярмарка. Уточнить все, что касается «Колымской ярманки», братьям Биронам не удалось – как раз в этот момент к власти пришла Елизавета Петровна и назначила им новое место ссылки – Ярославль, где они и провели долгие годы. Что такое Ярманг, хорошо узнал в 1744 году другой ссыльный – М. Г. Головкин, который там и умер.

Ссыльные, которых оставили если не в сибирской столице – Тобольске, то в крупных городах (Томске, Енисейске, Якутске, Охотске), оказывались удачливее тех, кого отвозили «на край света» – в маленькие зимовья и остроги, вроде Нижнеколымска, Сургута, Усть-Вилюйска. Но и здесь условия ссылки были различны. Счастливцем считал себя тот, кого послали не в Нижнеколымск у самого Северного Ледовитого океана, а в Среднеколымск, то есть поближе к центру Сибири. Только из Петербурга казалось несущественным, куда послать прожектера петровских времен Генриха Фика: в Зашивенск или в Жиганск, а потом перевести его из Жиганска в Средневилюйское или в Верхневилюйское зимовье. Для ссыльного же все это было очень важно – от места ссылки часто зависела его жизнь.

Так, граф Санти семь лет провел в кандалах в темнице Якутского острога, а потом его отвезли в Верхоленское зимовье. В 1734 году сибирский вице-губернатор разрешил ему переселиться в Иркутск, где итальянец жил вполне сносно, даже женился на дочери местного подьячего. Однако спокойная жизнь продолжалась недолго: из Петербурга пришел указ выслать Санти в Усть-Вилюйский острог, под «крепкий караул».

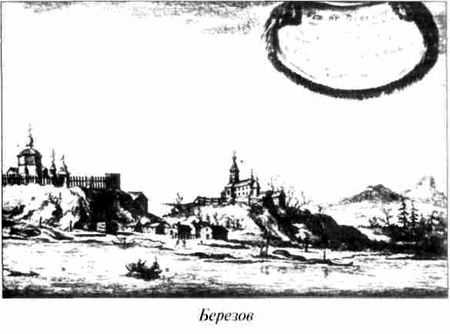

Верхне-Вилюйск не так знаменит, как Березов, где отбывали ссылку А. Д. Меншиков, князья Долгорукие, А. И. Остерман. Б. X. Миних стал преемником Бирона в Пельше. Почему из сотни не менее глухих и отдаленных мест Сибири для ссылки «бывших» назначались именно эти городки, ясно не всегда. Березов оказался удобен тем, что в остроге, переделанном из мужского монастыря, стоял обширный дом, были баня и кухня. Здесь можно было селить целые семьи ссыльных с многочисленными слугами. Здесь уже сложились проверенные временем условия для содержания преступников и для сносной жизни охраны. Впрочем, допустимо и иное объяснение: ссылка именно в Березов стала нарицательной, являлась подчеркнутой формой официальной мести: Меншикова сослали в Березов Долгорукие, потом их отправила на место Меншикова императрица Анна. Затем в Березове оказался А. И. Остерман – организатор ссылки Меншикова и один из судей над Долгорукими. Может быть, так осуществлялся известный принцип: «Не рой другому яму…» Кажется, что по тем же мотивам был сослан в Пелым и Миних. 9 ноября 1740 года он не только коварно сверг Бирона, но сам составил чертеж дома в Пельше для бывшего регента, куда его весной 1741 года и отправили. Пришедшая к власти Елизавета Петровна приказала вернуть Бирона в европейскую Россию, а Миниха, наоборот, поселить в том самом доме, который он заботливо приготовил для Бирона.

Ссылка на Камчатку считалась самой вольной – бежать оттуда ссыльным, как думали в Петербурге, было некуда. Ссылать туда начали с 1740-х годов. Ссыльные жили на полуострове достаточно свободно, занимались торговлей, учительствовали в семьях офицеров гарнизона. К началу 1770-х годов на Камчатке собрались люди, замешанные в основных политических преступлениях XVIII века. За одним столом тут сиживали участники заговора 1742 года Александр Турчанинов, Петр Ивашкин, Иван Сновидов. Позже к ним присоединились заговорщики 1762 года Семен Гурьев, Петр Хрущов, а потом и заговорщик 1754 года знаменитый Иоасаф Батурин. Потом сюда приехал пленный венгр – участник польского сопротивления М. А. Беньовский. Он-то и организовал в 1771 году захват корабля, на котором группа ссыльных бежала в Европу. Эта скандальная история изменила прежде столь беззаботное отношение властей к дальней камчатской ссылке. Они ужесточили там режим. Довольно свободно чувствовали себя ссыльные в Охотске, особенно когда в 1730-е годы там обосновалась Камчатская экспедиция Беринга. Ей постоянно требовались люди, которых и находили среди сосланных государственных преступников.

Когда все «популярные» места ссылки оказывались заняты, выбор города или зимовья для ссыльных зависел от случайности – главное, считала власть, чтобы преступники жили подальше от центра, а также друг от друга, да не могли сбежать. В назначении тех или иных сибирских городов для поселения ссыльных не было никакой системы, места ссылки зачастую определялись наобум. Словом, прав Н. Д. Сергеевский, который писал, что «бесконечен список городов и мест, куда направлялись ссыльные» XVII века. Но в XVIII веке этот список стал еще бесконечнее.

Жизнь ссыльных зависела от разных обстоятельств. Многое определял приговор, в котором было сказано о месте ссылки и режиме содержания. А градация, как известно, была широкой – от свободной жизни в Тобольске до «тесного» тюремного заключения в заполярном остроге.

Обычно прибывших к месту ссылки, в зависимости от меры наказания, заключали в городской острог, устраивали в пустующих домах обывателей или строили для них новое жилье, которое выглядело, как острог. Для сосланного в Пустозерск протопопа Аввакума и его подельников в 1669 году было приказано построить «тюрьму крепкую и огородить тыном вострым». В виде такого же лагеря-острога строили тюрьмы и в XVIII веке. В конце 1740 года в Пелым был срочно послан гвардейский офицер, чтобы возвести узилище для сосланного туда Э. И. Бирона с семьей. По описанию и рисунку, сделанному, как сказано выше, лично Минихом, видно, что для Бирона возводили маленький острог: «…сделать по данному здесь рисунку нарочно хоромы, а вокруг оных огородить острогом (т. е. вертикально – Е. А.) высокими и крепкими полисады из брусьев, которые проиглить, как водится (т. е. наверху вбить заостренные железки. – Е. А.)… а ворота одни, и по углам для караульных солдат сделать будки, а хоромы б были построены в средине онаго острога». Вокруг палисада был еще выкопан ров.

На содержание ссыльных казной отпускались деньги, которых, как правило, не хватало – слишком дорогой была жизнь в Сибири, да и с охраной приходилось делиться. Бывало так, что отпускаемые казенные деньги целиком оставались в карманах охранников, за что они позволяли ссыльным тратить без ограничений свои личные деньги, устраиваться с минимальным, хотя и запрещенным инструкциями, комфортом. А деньги у большинства состоятельных ссыльных водились. Женщины имели при себе дорогие украшения, которые можно было продать. То, что при выезде из Ранненбурга у Меншиковых отобрали абсолютно все, можно расценить как сознательное унижение русского Креза. Бирона при отъезде в Сибирь весной 1741 года лишили всех золотых вещей и часов, а серебряный сервиз обменяли на «равноценный» оловянный, но денег у бывшего регента все же не тронули. Деньги ссыльным были очень нужны. Приходилось за свой счет ремонтировать или благоустраивать убогое казенное жилище, заботиться о пропитании, что было нелегко – торжков и рынков в этих забытых Богом местах не водилось.

А. Н. Радищева, поселенного в 1793 году в Илимске, охраняли унтер-офицер и два солдата, но он мог совершать дальние прогулки по горам и лугам, а также собирать коллекции и гербарии, учить детей, пользовать как врач местных жителей. Ему даже разрешили жениться на сестре своей покойной жены. Но так вольготно жилось не всем ссыльным. Князя А. А. Черкасского, жившего в ссылке в Жиганске в 1735-1740 годах, держали в тюрьме «в самом крепком аресте», не давая беседовать даже со священником, что обычно разрешалось самым страшным злодеям и убийцам.

Инструкции 1742 года об А. И. Остермане в Березове и Б. X. Минихе в Пельше требовали от охраны держать преступников в заточении «неисходно» и отводить только в церковь, где смотреть, чтобы никто из местных с ними не разговаривал. Особенно сурово наказали Санти, сосланного в Усть-Вилюйский острог под «крепкий караул», к нему не подпускали даже его слугу. Сосланному в Углич Лестоку разрешали гулять только по комнате, в которой он сидел, но при этом запрещали подходить к окнам.

Если не было каких-то особых распоряжений о «крепком» содержании (т. е. под караулом), то через несколько месяцев или лет ссыльные получали некоторые свободы. Им разрешали выходить из острога или из дома сначала с конвоем, а потом и без него, бывать в гостях у местных жителей, иметь книги, заниматься сочинительством, научными опытами, вести хозяйство, выезжать на рыбалку и охоту. Важно было иметь в столице влиятельных друзей и активных родственников, которые могли добиться облегчения ссылки. О том, что делалось у ссыльных, в Петербурге узнавали из регулярных рапортов охраны и местных властей, многочисленных самодеятельных доносов. Поэтому при дворе до мелочей знали, чем дышали ссыльные, что сказал за обедом князь Иван князю Алексею. Так обстояло с Долгорукими, жившими в 1730-х годах в Березове. Ссыльных всюду могли подслушать, а стать же жертвой доносчика было им крайне опасно. Княгиня Дашкова, останавливаясь по дороге в ссылку на ночевку, приказывала своим людям заглядывать в погреб – «не спрятался ли там лазутчик Архарова для подслушивания наших разговоров».

Для ссыльных было чрезвычайно важным, как складывались их отношения с охраной и местными властями. Одни ссыльные умели ласками и подарками «умягчить» начальников охраны, воевод и комендантов, другие же ссорились с ними, страдали от придирок, самодурства и произвола. Подчас несовпадение характеров, неуживчивость делали жизнь ссыльных тяжелым испытанием. Местные власти и охрана могли при желании устроить своим подопечным подобие ада на земле. К тому же постоянные оскорбления простых солдат и офицеров были особенно мучительны для некогда влиятельных людей, перед которыми ранее все трепетали и унижались. Когда казачий урядник отобрал весь улов рыбы у ссыльного М. Г. Головкина, тот в сердцах сказал: «Если бы ты в Петербурге осмелился сделать мне что-нибудь подобное, как ты меня обидел, то я затравил бы тебя собаками». Но потом, остыв, граф пригласил нахала в свою хижину на выпивку: с волками жить – по волчьи выть!

А. Д. Меншиков сразу же наладил добрые отношения с начальником охраны в Ранненбурге капитаном Пырским и дарил ему богатые подарки. За это Пырский предоставлял Меншикову больше свободы, чем полагалось по инструкции. Так же вел себя с начальником охраны капитаном Мясновым и князь С. Г. Долгорукий, поселенный в Ранненбург после Меншикова, в 1730 году Мяснов получал от ссыльного вельможи роскошную шпагу, ткани, деньги и др. Вопреки инструкции Мяснов позволял ссыльным вести обширную переписку, выходить из крепости и вообще чувствовать себя как дома.

Герцог Бирон, оказавшись в ссылке в Ярославле, страдал от самодурства воеводы и особенно воеводши Бобрищевой-Пушкиной, как-то особенно его утеснявшей. Она, как в 1743 году писал в своих челобитных императрице Елизавете вчера еще страшный правитель России, «хочет меня и мою фамилию крушить, мучить и досаждать». Не меньше неприятностей Биронам доставлял офицер охраны: «Чрез восемь лет принуждены мы были от сего человека столько сокрушения претерпевать, что мало дней таких проходило, в которые бы глаза наши от слез осыхали. Во-первых, без всякой причины кричит на нас и выговаривает нам самыми жестокими и грубыми словами. Потом не можем слова против своих немногих служителей сказать – тотчас вступается он в то и защищает их… Когда ему, офицеру, угодно, тогда выпускает нас прогуливаться, а в протчем засаживает нас, как самых разбойников и убийцов». Между тем из всех ссыльных XVIII века Бирон был устроен в Ярославле лучше всех. Императрица Елизавета назначила ему хорошее содержание, в ссылку привезли библиотеку, мебель, охотничьих собак, экипажи, ружья, привели лошадей. Бирон мог гулять по городу, принимать гостей. Верхом ему разрешалось отъезжать от Ярославля на 20 верст. О таких условиях большинство знатных ссыльных могли только мечтать. Но у Бирона были постоянные свары с администрацией и охраной.

Иной была обстановка в Устюге Великом, где с 1753 по 1762 год сидел Лесток. Он жил с женой бедно, но весело, подружился со своим приставом. Пристав приводил к знатному узнику гостей, они играли в карты, и Лесток даже выигрывал себе на жизнь какие-то деньги. Различия в том, как жили Бирон и Лесток, объясняются во многом разными характерами этих людей. Спесивый и капризный Бирон наверняка не мог найти общего языка с любой охраной, тогда как веселый, неунывающий повеса Лесток вызывал у людей симпатию. Хорошие отношения с приставом, охраной облегчали узнику унылую жизнь в забытом Богом месте. Начальник охраны мог лишь одним педантичным исполнением инструкции сделать эту жизнь для преступников невыносимой.

Тот офицер, командир конвоя, что так не понравился своим внешним видом и повадками молоденькой княжне Долгорукой, оказался впоследствии весьма либеральным охранником и добрым человеком. Это был капитан Иван Михалевский, выслужившийся в офицеры из простых драгун. Доставив Долгоруких в Березов, он охранял их до 1735 года. Михалевский сблизился с ссыльными, делал им различные поблажки. К этому его побуждали обстоятельства. Как начальнику охраны, ответственному за жизнь и здоровье ссыльных, ему можно посочувствовать – Долгорукие жили недружно, постоянно ссорились и дрались. Михалевский опасался, как бы родственники, скученные в замкнутом пространстве острога, не поубивали друг друга. Ему приходилось постоянно разбирать свары князей и княжон, составлять протоколы о побоях – а вдруг кто-нибудь из них будет убит, а спросят ведь с него, начальника охраны! Поэтому Михалевский, чтобы разрядить обстановку в остроге, вопреки инструкции стал выпускать Долгоруких в город. Вольности, которые давал Михалевский ссыльным, принесли ему в конечном счете несчастье: за нарушение инструкций его судили и приговорили вначале к расстрелу, а потом к ссылке в Оренбург «в тягчайшую работу вечно». Освободили Михалевского от каторги при Елизавете Петровне, но он остался без пропитания, чина и не у дел.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

2.16. Река Сосна и Брашева = Боровицкая дорога на Куликовом поле — это река Сосенка на окраине Москвы и старая Боровская дорога в центр Москвы

2.16. Река Сосна и Брашева = Боровицкая дорога на Куликовом поле — это река Сосенка на окраине Москвы и старая Боровская дорога в центр Москвы В «Сказании о брани благовернаго князя Димитриа Ивановича с нечестивым царем Мамаемъ еллинским» [631], с. 137–194, сообщается, что

2.26. Брашева=Боровицкая дорога на Куликовом поле и старая Боровская дорога в центр Москвы

2.26. Брашева=Боровицкая дорога на Куликовом поле и старая Боровская дорога в центр Москвы Как мы уже говорили, двигаясь на Куликово поле, Дмитрий Донской шел по дороге через Котлы, а войско Владимира Андреевича подходило к полю битвы по другому пути, а именно, по Брашевой

2.17. Река Сосна и Брашева = Боровицкая дорога на Куликово поле — это река Сосенка на окраине Москвы и Старая Боровская дорога в центр Москвы

2.17. Река Сосна и Брашева = Боровицкая дорога на Куликово поле — это река Сосенка на окраине Москвы и Старая Боровская дорога в центр Москвы В «Сказании о брани благовернаго князя Димитриа Ивановича с нечестивым царем Мамаем еллинским» сообщается, что Дмитрий Донской и

Нарым: туда и обратно

Нарым: туда и обратно 1 РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 4. Д. 186. Л. 2–3 (литера

Туда-сюда-обратно

Туда-сюда-обратно В итоге Степь, и так немирная, раскололась еще и по «башкирскому» вопросу. Султаны, желавшие отказаться от подданства России (к тому времени китайцы уже обнулили джунгар, так что это было безопасно), вступились за беженцев, сторонники ориентации на

Туда и обратно: "постсовок".

Туда и обратно: "постсовок". Погубив великий проект в 1991 году, мы скатились вниз. Мы вернулись к полному господству низшей расы. Только теперь в гораздо более худшем варианте, чем царская. Не плачьте по России, которую мы потеряли, как плакали дурные интеллигенты при

1.17. Река Сосна и Брашева дорога (Боровица) на Куликово поле — московская река Сосенка и старая Боровская дорога в Москве

1.17. Река Сосна и Брашева дорога (Боровица) на Куликово поле — московская река Сосенка и старая Боровская дорога в Москве В «Сказании о брани благовернаго князя Димитриа Ивановича с нечестивым царём Мамаемъ еллинским» [116], с. 137–194, сообщается, что Дмитрий Донской и

Издалека и широка

Издалека и широка Когда Вторая Мировая Война кончилась я, как и многие английские писатели, покинули удушающий политический климат послевоенной Англии, где социалисты, как грифы, ждали, когда же Британская Империя испустит свой последний вздох.В своём маленьком масштабе

III. Въезд в Пермскую губернию. — Оханск и Кама. — Дорога в Пермь. — Начало Перми. — Пристань. — Монастырь и памятники. — Ермаково оружие. — Дорога к устью Чусовой. — Чусовая. — Полазна

III. Въезд в Пермскую губернию. — Оханск и Кама. — Дорога в Пермь. — Начало Перми. — Пристань. — Монастырь и памятники. — Ермаково оружие. — Дорога к устью Чусовой. — Чусовая. — Полазна …Наконец мы выехали из земли вотяков: вот каменный столб с медведем и луком, — мы в

«Вопрос состоит не в том, почему они туда поехали, а в том, почему туда не поехали также и мы?»

«Вопрос состоит не в том, почему они туда поехали, а в том, почему туда не поехали также и мы?» Когда разразилась война, в Испании находилось 22 сиониста из Палестины. Они были членами спортивной ассоциации лейбористских сионистов «Ханоэль», прибывших сюда на рабочую

Туда и обратно

Туда и обратно Личный состав сил специальных операций отбирается из числа военнослужащих, прослуживших от четырех до семи лет в боевых подразделениях других родов войск, соответствующих требованиям к состоянию здоровья и доказавших свою преданность режиму. В

Глава 4 «Где тревога – туда и дорога, где ура – туда и пора!»

Глава 4 «Где тревога – туда и дорога, где ура – туда и пора!» И вот с 1770 г. обер-квартирмейстер Кутузов уже на очередной войне (новая императрица Екатерина II вовсю утверждалась в Европе с помощью штыков) – 1-й Русско-турецкой войне 1768–1774 гг. (или, как ее еще порой

22. Ходоки «туда»

22. Ходоки «туда» — Как вы думаете можно ли в СССР нелегально пробраться и с какими опасностями это сопряжено? — после некоторого перерыва задаю вопрос. — Пробравшись в СССР, с какими трудностями придется столкнуться?— Как при переходе каждой границы, а советской в

15 лет туда-сюда

15 лет туда-сюда Да, сходство между Русью и Римом поразитпльное, даты совпадают часто, но не всегда. Например, смерть Антонии младшей, жены Друза Старшего, случилась в 37 г. н. э… Её двойник, Мария, жена Всеволода Большое Гнездо, умерла в 1205 или 1206 г., т. е разница в 31 год.И

1.2. Река Сосна и Брашева = Боровицкая дорога на Куликово поле — это река Сосенка на окраине Москвы и старая Боровская дорога в центр Москвы

1.2. Река Сосна и Брашева = Боровицкая дорога на Куликово поле — это река Сосенка на окраине Москвы и старая Боровская дорога в центр Москвы В «Сказании о брани благовернаго князя Димитриа Ивановича с нечестивым царем Мамаемъ еллинским» [631], с. 137–194, сообщается, что Дмитрий

«ШИРОКА СМУГА ВІДСТАЛОГО ВАРВАРСТВА»

«ШИРОКА СМУГА ВІДСТАЛОГО ВАРВАРСТВА» Другого червня Бошкович дістався села Факі, в якому було «88 хатин, усі належать болгарським християнам». Четвертого червня він прибув до Карабунара, «напрочуд великого села, що налічує від п’яти до шести сотень турецьких і