ЛЮБОВЬ. Боги и богини, мужчины и женщины

ЛЮБОВЬ. Боги и богини, мужчины и женщины

Миф — это воспоминание о том, как обстояли дела «в Начале». Эти воспоминания входят в плоть общества и очень во многом определяют, каким оно становится. Европейцы (во всяком случае, большинство из них) всю свою историю (за исключением нескольких последних десятилетий) вспоминали, сдается мне, прежде всего о первородном грехе и только и делали, что поплотнее запахивали одежды — не дай Бог кому-нибудь увидеть хоть кусочек никогда не обласканной солнцем кожи.

Не удивительно, что первые миссионеры, приплывшие в Японию в XVI веке, с содроганием писали, что в этой стране потеря девственности до брака отнюдь не считается чем-то греховным, а сама потерявшая ее отнюдь не лишается шансов на полноценный брак с другим человеком. Вот и Фрейд произвел впоследствии на европейцев такое сильное впечатление, поскольку открытые им сексуальные «комплексы» имеют на самом-то деле не только общечеловеческое, но в значительной степени исключительно европейское происхождение. Что и говорить — наболело.

О чем же вспоминают японцы, когда речь заходит о первом мужчине и первой женщине?

Первые мужчина и женщина — это бог Идзанаги и богиня Идзанами. Неизвестно, каким образом они появились на свет. Зато известен воспоследовавший за этим трогательный диалог. Идзанаги: «Как устроено твое тело?» Идзанами: «Мое тело росло-росло, но есть одно место, что так и не выросло». Идзанаги: «Мое тело росло-росло, но есть место, что слишком выросло. Потому, думаю я, то место у меня на теле, что слишком выросло вставить в место, что у тебя на теле не выросло, и родить страну. Ну что, родим?» Идзанами: «Это будет хорошо!»

Так родились их дети, оказавшиеся островами Японского архипелага. Получается, что землю созидает не единый Творец (как в христианской традиции), а два божества, причем их соединение совершенно не воспринимается как нечто греховное. Наоборот — результатом вполне плотской любви оказывается космическое созидание. Не «это грешно и постыдно!», а «это хорошо!» — вот основная мысль, возникающая у японских возлюбленных при совокуплении.

Потому вся история отношений мужчины и женщины в Японии очень долгое время (приблизительно до XVII века) не носит никакого налета ханжества. Потребность в любви и интимных отношениях рассматривалась как нормальная потребность нормального организма, а исконная религия японцев — синтоизм — вообще никогда не знала такого важнейшего института европейского общества, как монашество. Следовательно, и о безбрачии тоже говорить не приходится.

Буддизм, правда, пытался навести здесь порядок — буддийские монахи должны были соблюдать целибат, но только, судя по всему, получалось это у них в Японии не очень хорошо. Все-таки синтоистско-конфуцианский идеал постоянно одерживал победу. А идеал этот — семья с многочисленными детьми, продолжателями рода. И потому буддийским монахам время от времени все-таки ставили в укор, что они призывают к разрушению семьи, а значит, и всего общества. В результате японцы выработали способ поведения, который удовлетворял всех. Очень многие из них жили полноценной жизнью в миру, любили, женились, рожали детей, воспитывали их, а уже после всего этого принимали монашество.

То внимание, которое уделяет японский миф взаимоотношениям между божествами женского и мужского пола (а они совокупляются постоянно, чтобы породить все сущее на земле), переходит потом и в художественную литературу (любовь — одна из основных ее тем) и в быт. В том числе и в самый современный. В самых что ни на есть детских телефильмах о животных рассказывается про их половую жизнь совершенно без всяких слюней и прикрас. Крупным планом. И ни у кого это не вызывает нездорового хихиканья.

Именно тщательной разработке любовной тематики во многом обязана своим блестящим расцветом литература эпохи Хэйан, когда любовь и связанные с нею переживания стали занимать выдающееся место в жизни аристократов, в их поэзии и прозе. И для этого существовали совершенно реальные бытовые основания: безбедное житье, отсутствие войн, праздность. В этом городе «мира и спокойствия» у аристократов были все условия для того, чтобы предаваться любви и эту любовь надлежащим образом описывать. Собственно говоря, прозаических произведений, где бы любовь не была главным объектом внимания автора, почти не существует.

В любовном отношении замечательны и поэтические антологии. Слово «антология» при этом не должно вводить нас в заблуждение. В отличие от европейских антологий, куда попадают самые лучшие стихи самых лучших поэтов, японские антологии были устроены совсем по-другому. В них имелись рубрики, куда включались произведения тоже наиболее достойные. Но только с той существенной оговоркой, что это должны были быть стихи, которые наилучшим образом сочетаются с произведениями, расположенными по соседству с ними. Поэтому стихотворения, где чувства выражены с чрезмерной личностной окраской, туда попасть не могли. Для них существовали «личные сборники», авторитет которых, правда, не был столь высок. Еще бы! Ведь антологии эти создавались не когда и кому вздумается, а по специальному императорскому рескрипту, и поэтому их можно смело считать одним из главных символов тогдашнего государства и общества.

Так что стихи должны были быть не просто хороши сами по себе, но и наилучшим образом сочетаться друг с другом. Задача же составителей состояла в том, чтобы прочно «сцепить» их. Поэтому, между прочим, переводить эти антологии избирательно (как это случается, к сожалению, довольно часто), исходя исключительно из вкуса переводчика («вот это — хорошее стихотворение, а вот это — не слишком») — задача, поставленная изначально неправильно. Если уж переводить, так только целиком (в этом смысле образцовым следует признать перевод на русский язык антологии этого времени «Кокинвакасю» — «Собрание старых и новых песен»).

В различные времена рубрики антологий звучали несколько по-разному. Однако две темы являлись для них абсолютно обязательными. Это природа и любовь. Причем оба раздела были устроены одинаково — действие в них разворачивается от начала к концу. В природном цикле — начиная от весны и кончая зимой. В любовном — от зарождения чувства приязни к неизбежному (в японском аристократическом понимании) охлаждению любовных отношений. Вот, например, три стихотворения разных авторов, взятых из разных мест любовного раздела, но которые в совокупности рисуют динамику любовного чувства.

Ведь обитель моя

не в горных заоблачных высях —

отчего же тогда

в отдаленье тоскует милый,

не решаясь в любви признаться?

~~~

Сколько женщин ты знал!

Как щели в плетеной корзине,

их исчислить нельзя —

и меня, увы, среди прочих

позабудешь, знаю, так скоро…

~~~

Миновала любовь,

я, как рухнувший мост через Удзи,

никому не нужна —

скоро год, как этой дорогой

через речку никто не ходит…

(Перевод А. Долина)

Получается, что любовный раздел такой антологии — это нечто вроде поэмы, но только автором ее является не один человек, а целый «авторский коллектив». Да и лирический герой ее тоже не обладает именем. Что-то вроде «поэмы без героя».

Ну, а что касается хэйанской прозы… Почитайте в русском переводе хотя бы всемирно известную «Повесть о Гэндзи» Мурасаки-сикибу (XI век), и вам станет понятно, что японская средневековая литература сильно опережала европейскую по части глубины и психологической точности описания любовных отношений.

Следует иметь при этом в виду, что, несмотря на большую свободу отношений между мужчиной и женщиной, стихи и проза аристократов никогда не отличались чрезмерным натурализмом. Скорее наоборот: «телесные» проявления в этой литературе сведены к самому необходимому минимуму. И когда автор описывает женскую красоту, самое большее, что он позволяет себе — это отметить белый цвет кожи и длину гладко расчесанных волос, ниспадающих до пола. Похоже, этого было вполне достаточно, чтобы признать женщину красавицей.

Вообще говоря, именно красота окружающего мира была тем основанием, на котором строилось все здание хэйанской жизни. И желание наслаждаться этой красотой проявляется даже в самых, казалось бы, неподходящих ситуациях. Вот, например, что говорит Сэй-сёнагон, автор замечательных «Записок у изголовья»:

«Проповедник должен быть хорош лицом. Когда глядишь на него не отводя глаз, лучше постигаешь святость поучения. А будешь смотреть по сторонам, мысли невольно разбегутся. Уродливый вероучитель, думается мне, вводит нас в грех»

(перевод В. Н. Марковой).

Отношения между мужчиной и женщиной определялись неписаным кодексом поведения. Прослышав, что в такой-то семье есть девушка, пригожая собой и искусная в сочинительстве стихов (второе — обязательно!), мужчина или юноша направлял ей послание, в котором непременно тоже должны были содержаться стихи. В них высказывалась похвала ее красоте (хотя зачастую автор послания и в глаза не видел адресата) и достоинствам, а также нетерпение по поводу предстоящего свидания. Считалось приличным «привязать» послание к какому-нибудь растению, напоминающему о том, какое сейчас на дворе время года — например, к ветке цветущей сливы.

В своем ответе девушка обычно писала, что не верит в искренность корреспондента, известного всем ветреника. Если его стихи оказывались неудачны, то это служило вполне весомым основанием, чтобы любые отношения были прерваны.

Передача любовного послания

Такой обмен письмами мог продолжаться довольно долго. Известен случай, когда один аристократ посылал «прекрасной незнакомке» стихи, написанные на бумаге, испещренной каплями киновари, долженствующей означать кровавые слезы, проливаемые им в разлуке. Она же отвечала ему стихами вроде нижеследующего, где используется обычное для тех времен уподобление неверного мужчины кукушке:

Во всех селеньях

Кукушка побывала, но…

Насколько хватит

Сил сердечных,

Я буду ждать ее.

После того как дама считала, что отвечающий приличиям срок томления выдержан, она соглашалась на свидание. Оно происходило достаточно своеобразно: мужчина и женщина беседовали, разделенные занавеской, отгораживающей внутренние покои женщины. Так что ни о какой любви «с первого взгляда» не могло быть и речи. Зато влюбиться можно было «с первого слова» — лишь заслышав голос.

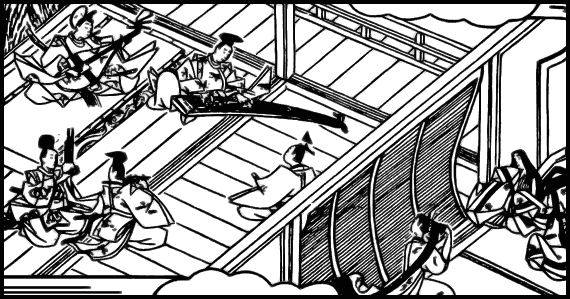

Свидание через занавес

Бывало, мужчина, впервые увидев свою любовь при дневном свете, с некоторым удивлением обнаруживал, что она вправду так же хороша собой, как он и представлял себе в стихах. Случались, разумеется, и разочарования.

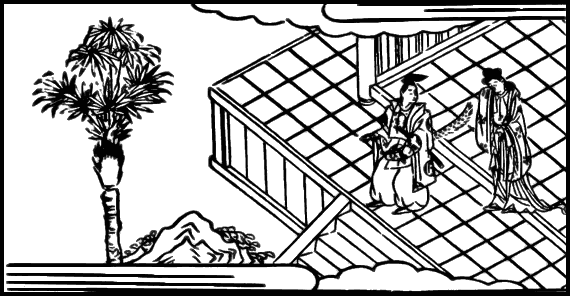

Первое свидание при дневном свете

Когда участники свидания удостоверялись в обоюдной приязни, мужчина проводил ночь в доме своей избранницы и рано утром возвращался домой. Считалось, что он должен вернуться, пока никто не видит, где он провел ночь. Поскольку, однако, подобные посещения были делом обычным, то вероятность встретиться с каким-нибудь таким же гуленой была достаточно реальна.

Вот как описывается в «Записках у изголовья» сцена идеального прощания:

«Когда ранним утром наступает пора расставанья, мужчина должен вести себя красиво. Полный сожаленья, он медлит подняться с любовного ложа. Дама торопит его уйти: „Уже белый день. Ах, нас увидят!“ Мужчина тяжело вздыхает. О, как бы он был счастлив, если б утро никогда не пришло! Сидя на постели, он не спешит натянуть на себя шаровары, но склонившись к своей подруге, шепчет ей на ушко то, что не успел сказать ночью… „Как томительно будет тянуться день!“ — говорит он даме и тихо выскальзывает из дома, а она провожает его долгим взглядом, но даже самый миг разлуки останется у нее в сердце как чудесное воспоминание».

По возвращении домой кавалер был обязан непременно отправить поэтическое послание своей возлюбленной.

Утреннее расставание

Если его ожидания не были обмануты, то он приходил во второй и в третий раз. В третью ночь для будущих супругов готовили рисовые лепешки — моти. Тогда же или несколькими днями позднее в доме невесты устраивалась трапеза, во время которой родители невесты впервые видели жениха. После этого брак считался заключенным. Никакой особо торжественной церемонии, закрепляемой религиозным обрядом с приглашением священников, похоже, не предусматривалось — дело-то житейское. Отныне муж получал право не возвращаться к себе по утрам, а за его гардеробом следили теперь в доме жены. Когда отношения между супругами упрочивались, муж мог переселиться к жене насовсем. А впрочем, мог и не переселяться. Это уж как получится.

Среди хэйанских аристократов ветреных мужчин было немало, и многие из них покидали жену (поскольку не играли свадьбу, то и никакого бракоразводного процесса предусмотрено не было), не прожив с ней и месяца. Во время его редких визитов родители жены спали, трогательно сжимая в руках его обувь, пытаясь с помощью этого нехитрого магического средства удержать мужа от скоропалительного бегства. Если же это все-таки случалось, то, как и в средневековой Европе, приличным выходом из ситуации считалось принятие монашества. Ослабленный вариант — посещение буддийского храма.

Получается, что хэйанские аристократы понимали брак своеобразно. Многоженство было вполне узаконено. Но это совсем не походило на ближневосточный или же древнекитайский гарем с присущими им женскими дрязгами — когда женщины содержатся вместе под присмотром всемогущего евнуха. Каждая из жен (любовниц, наложниц — называйте как хотите) жила в своем доме, а муж — в своем. Он посещал их только ночами, причем женщины совсем не обязательно знали о существовании друг друга. Во всяком случае, наверняка. Аристократы шутили, что как бы ни была хороша жена, одной явно недостаточно, ну а если плоха — тогда и двух хватит.

Женщины, впрочем, тоже обладали достаточно большой свободой выбора — а иначе к кому бы тогда могли совершать ночами путешествия мужчины… Рискуя вызвать возмущение феминисток, осмелюсь все-таки утверждать, что социальное положение женщины было достаточно высоким. С уверенностью можно говорить лишь о половом разделении в любовных делах и общественных функциях. Да и девочки в аристократических семьях были не менее желанными, чем мальчики — ведь выдав замуж свою дочь за высокопоставленного сановника (а такое случалось), семья могла резко повысить свой социальный статус.

Можно смело утверждать, что в то время именно женщины очень во многом определяли лицо эпохи, ее обыкновения. Мужчины совершенно спокойно предавались плачу, пластика их движений считалась совершенной, когда напоминала женскую.

Назначение в военное ведомство считалось позором, да и прозвища мужчины носили вполне женские — скажем, «Благоухающий» или «Ароматный». Кстати, все прозаические произведения, о которых говорилось выше, написали тоже женщины.

Не слишком многочисленное (около 10 тысяч человек) высшее общество Хэйана вело спокойную и сытую жизнь, в которой получение удовольствия стояло чуть ли не на первом месте. Государственные дела были заброшены (даже хроники перестали вестись), в имениях своих аристократы бывали редко… Словом, все то, что не имело непосредственного отношения к нежным чувствам, интересовало их мало, и это, безусловно, является признаком серьезнейшего кризиса, который возникает там, где на первом месте стоит: «Я хочу!» Дело, однако, изменилось с приходом к власти воинского сословия — самураев.

Господство военных всегда означает общую маскулинизацию культуры, то есть первенство мужчины и открытую дискриминацию женщины. На смену изящным повестям Хэйана приходит воинский эпос, авторами которого были уже исключительно мужчины. В эту эпоху невозможно было даже вообразить, что когда-то, еще в VII–VIII веках, женщина могла, например, стать императрицей. Теперь она начинает рассматриваться по преимуществу в двух ипостасях — как объект сексуального наслаждения (возникают публичные дома) и как лоно, необходимое для продолжения рода.

Особенно заметно это стало вместе с приходом к власти сёгунов Токугава. Предназначением женщины становится безропотное угождение мужчине, а рождение дочери расценивается как несчастье. Вырабатывается и весьма строгий кодекс женского поведения. В одном из наставлений женщине с настойчивостью рекомендуется не терять над собой контроль даже во сне — она должна спать лежа на спине со сложенными вместе ногами и вытянутыми вдоль тела руками. А поскольку привыкнуть к этому не так просто, то следует прибегать к тренировкам, которые заключаются в связывании своих ног куском полотна.

В «официальной» художественной литературе этого времени на первое место выступает функция женщины как хранительницы семейного очага. Идеальная женщина предстает как верная подруга мужчины, готовая переносить вместе с ним любые лишения. Она должна быть предана своему мужу, как тот — своему господину. Главное в ней — верность долгу, а не свободные душевные проявления.

Надо ли говорить, что хэйанская словесность была к этому времени уже прочно позабыта? А если и вспоминалась идеологами «пути воина», то только недобрым словом — как пример преступной развратности, изнеженности нравов, полной утраты чувства долга. Поэтому не случайно, что Ямамото Цунэтомо, один из самых известных поборников «истинно» самурайского отношения к жизни, говорил, во-первых, о сладости любви невысказанной, неразделенной и, во-вторых, о том, что это должна быть любовь мужчины к мужчине (однополая любовь была явлением среди самураев достаточно распространенным).

Именно поэтому Лафкадио Херну, одному из английских первооткрывателей Японии XIX века, его пытливыми (это-то никуда не девалось) японскими учениками, которым он преподавал английскую литературу, был задан несколько обескураживший его вопрос: «Скажите, а почему в английских романах так много места уделяется любви, которая приводит к созданию семьи и в семье же проявляется?» Для мужской культуры Японии того времени этот вопрос был вполне уместен: никакой любви и нежности в семье быть не может, ибо она по определению предназначена для исполнения долга.

Нет, тогдашняя японская городская жизнь пуританством не отличалась (читаем про это в следующей главе), а сама литература была отнюдь не стеснительна — наоборот, на много более раскованна и эротична, чем синхронная ей литература европейская. Однако любовь понималась там скорее не как нормальное чувство, которому подвержены все без изъятия, но как проявление исключительных внесемейных обстоятельств; объектом изображения такой любви были почти всегда куртизанки. Стандартная этика не допускала проявления нежных чувств, а брак заключался по сговору родителей. Поэтому когда реальная жизнь все-таки брала свое, в условиях строгих регламентаций и запретов это часто приводило к «двойному самоубийству» влюбленных (нет-нет, да и сейчас такое случается) — явлению, к западу от Японии практически неизвестному. И хотя правительство, заботясь о росте населения и считая причину такого самоубийства оскорблением общественной морали, старалось бороться с этим явлением (трупы выставляли на всеобщее обозрение, а в случае неудачной попытки влюбленных покончить счеты с жизнью их обращали в несвободных), особых успехов такая политика не принесла.

Этикетность женского поведения не исчезла еще окончательно и в наши дни. На европейцев японки производят самое благоприятное впечатление. Причина прежде всего в том, что западный человек воспитан на превратно понятых идеях равенства полов, в результате которого женщина становится похожа на мужчину (короткой стрижкой, брюками, манерами и ненормативной лексикой), а мужчина — на женщину (длинной прической, серьгами и изнеженными руками). Один путешественник конца прошлого века с восторгом говорил так:

«Соедините воедино светлый взгляд сестры милосердия и сердце неиспорченного ребенка — и вы получите представление о японской женщине!»

Готов повторить эти слова и в конце этого столетия.

Кстати, почти все западные японисты-мужчины женаты на японках. Очень уж, видно, оказались увлечены предметом исследования. Ну и еще, конечно, она ему книжки иероглифические читать помогает — никакого словаря листать не надо.

Европейского мужчину легко понять — женка тебе и сготовит, и икэбану поставит (до сих пор курсы аранжировки цветов среди домохозяек очень популярны). К тому же японке при разговоре с мужчиной положено приветливо улыбаться. Всегда. Иногда, правда, это может поначалу приводить и к досадному непониманию. Когда я впервые очутился в Японии, моя добрая приятельница рассказывала мне об обстоятельствах гибели ее брата, попавшего в автомобильную катастрофу. При этом она улыбалась. Вполне приветливо. Поначалу по молодости лет я воспринял это как душевную черствость, и только потом понял, что правила приличия обязывают ее демонстрировать улыбку при любых обстоятельствах.

Интересна статистика межнациональных браков: европейцы с удовольствием берут в жены воспитанных, улыбчивых, обученных ведению домашнего хозяйства и редко перечащих мужу японок. Да и те, следует заметить, не будучи обласканы «родными» мужчинами какими-либо особыми знаками внимания, с удовольствием откликаются на предложение. Сам я неоднократно наблюдал, как какой-нибудь японский юноша, пригласивший девушку в кафе, развалившись в кресле, расслабленно перелистывает журнальчик, в то время как она напряженно ждет от него хоть единого слова. В результате она слышит только одно: «Ну что, пошли отсюда?» Все-таки века, проведенные под пятою сёгунов, до сих пор дают о себе знать.

В то же время белые женщины редко отваживаются на то, чтобы взять себе в мужья японца — так отталкивающе действует на них высокомерное (по-европейски глядя) отношение к женщине.

Но все-таки, разумеется, большинство японских женщин имеют дело с японскими же мужчинами.

Свадебный обряд. Гравюра сер. XIX в.

Встает естественный вопрос: где же, собственно говоря, японцы занимаются любовью (я имею в виду время до заключения брака)? Их дома тесны, семейные нравы — по-прежнему достаточно строги (хотя, конечно, и тамошние родители тоже любят посетовать на то, что молодежь «не та пошла», распустилась).

На всякую потребность сфера обслуживания находит ответ. В стране существует чрезвычайно разветвленная система «любовных отелей», комнату в которых можно снять и на два часа, и на три, и на ночь… Хозяева не требуют предъявления удостоверения личности и — более того — заботливо следят за тем, чтобы клиенты выходили из своих апартаментов в коридор в разное время, чтобы они не смущались при виде друг друга. При этом посещение этих заведений не считается чем-то предосудительным. Юноша с девушкой, которые считают, что создание семьи (то есть обзаведение собственным домом и детьми) им пока что не под силу, могут пользоваться услугами «любовных отелей» годами.

Впрочем, страстные свидания в таких отелях влетают в копеечку. И тут, ввиду почти поголовной моторизации населения, на выручку, естественно, приходит автомобиль. Дом, в котором я пишу сейчас эти строки, расположен на самой окраине Киото, и за мной уже никто не живет — дальше только горы. Так что место тихое, на отшибе. Выходя вечером на променад, я почти каждый раз вижу в одном проулке черную «Тойоту». Сейчас — зима, прохладно, кое-где даже лежит снег. Когда было потеплее, «Тойота» эта никаких звуков не издавала. Сейчас же — мотор всегда включен: холодно. Лишь однажды я видел ее обитателей в лицо. Они только что приехали и ужинали какими-то бутербродами, не выходя из салона. Симпатичная парочка, лет по двадцать, студенты наверное. Когда я возвращался, огни в салоне были уже потушены. Каждый раз, увидев этот автомобиль, я с умилением думаю, что жизнь продолжается.