Иду путем Игоря

Иду путем Игоря

Что мне шумит, что мне звенит рано-рано перед зорями? Скоро, видимо, забрезжит рассвет. Звезды меркнут, и ветер сдувает с черной тверди светила — одно за другим. По небу несутся тревожные облака. Мне нынче опять видятся две зари: одна на востоке, ровная, ясная, золотящая по краям лиловую тучу, и другая на западе, похожая на окровавленное пожарище. Впрочем, эти две зари я вижу много недель подряд.

Счет дням давно потерян.

Мы идем днем и ночью.

Я забыл, когда мне приходилось спать.

Я иду по следам князя Игоря, героя древней лиро-эпической поэмы «Слово о полку Игореве». Ноги одеревенели в походе и кажутся мне чужими. Они напоминают сказочные сапоги-скороходы, что в одно прекрасное утро сбежали от хозяина. Надо идти вперед и поэтому о ногах не следует думать, — иначе они откажутся шагать. Стану размышлять совсем о другом. Еще раз проверю, не улетучились ли из памяти за эти месяцы строки, которые я еще в детские годы вытвердил наизусть. С трудом разжимая запекшиеся губы, я повторяю слова, что придают мне силу и бодрость. Слова сверкают перед глазами, как сказочный скатный жемчуг.

«Прыснуло море полночью, идут смерчи мглами… Погасли вечером зори. Игорь спит, Игорь бдит, Игорь мыслью поля мерит…»[1]

Неужели это написано восемь столетий назад? Неужели эти трепетные, полные внутренней энергии, живописующие слова произнесены человеком, чье имя затерялось в толстых летописных фолиантах с кожаными корешками? Неужели мы никогда не узнаем имя автора «Слова о полку Игореве»?

«Игорь спит, Игорь бдит…» Ведь это же сказано про меня или про моего друга, шагающего с вещевым мешком по пыльным дорогам войны. Ведь это у моего друга от многодневного бдения воспалены глаза. Это он — спит и не спит, это я — шагаю и не шагаю.

Вражеская оборона взломана. Передний край — выжженная снарядами «катюш» земля — далеко позади, мы днем и ночью преследуем убегающих к Днепру немецких оккупантов.

На десятки верст раскинулось безлесное пустынное пространство, поблескивающее островками полусожженного серебристого ковыля. Древняя степь, считавшаяся некогда окраиной Половецкого поля. Без труда можно представить, как на одиноких холмах пылали костры кочевий, чернели шатры и раздавалось дикое конское ржание.

Пожухлые степные травы расцветут весной. Прорастет омытая дождями зелень. Мы не увидим вешнюю пору. В небе гудят бомбардировщики. В нашу сторону пикирует назойливая «рама». Не знаю, дождемся ли мы рассвета. Не надо, не надо об этом думать. И я вслух говорю: «Что мне шумит, что мне звенит рано-рано перед зорями?»

Всю весну и лето того памятного сорок третьего года, глубоко Закопавшись в землю, выстроив блиндажи, доты и землянки, укрывшись в непроходимых брянских и курских лесах, мы простояли в обороне. Какие это были месяцы! После непрерывных скитаний — на вокзалах и в теплушках, на открытых машинах в лютые морозы, пешком по снежной целине — ночлег на одном месте воспринимался как дарованное судьбой счастье.

Месяцы окопного сидения врезались в память. Я видел тогда, как на полянах, на солнцепеке, осел снег, по тропинкам побежали ручьи и в конце марта над луговыми проталинами бубенцами зазвенели жаворонки. Какое той весной было синее-синее небо!

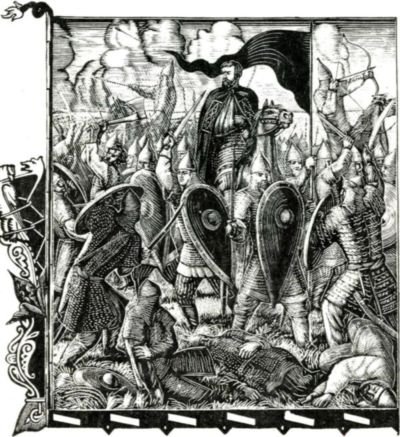

В. А. Фаворский. Иллюстрации к «Слову о полку Игореве».

Природа старалась вовсю, развертывая — что ни день — перед нами, словно свиток, разрисованный рукой волшебного мастера, свою нескончаемую красоту. Мы жадно впитывали ее, понимая, что для многих из нас завтра не наступит.

Короткой предлетней ночью, когда усердно заливались курские соловьи, мои одногодки-друзья ушли, натянув на себя плащ-палатки, в долину, повитую пеленой тумана. Они не вернулись из разведки. Они навсегда остались лежать в черной курской земле, обильно политой кровью на протяжении веков. На травянистых буграх лесного ручья появилось несколько могильных холмиков. За знакомой строкой «кровавые берега не добром были посеяны: посеяны костьми русских сынов» мне виделись близкие, родные лица…

Летом, когда стала поспевать земляника, неожиданно обнаружилось, что у нас даже есть свободное время. Несколько раз, поочередно сменяясь, мы ходили в дальнюю дубраву — во второй эшелон — смотреть фильм. Мы восприняли сюжет легкомысленной американской картины как нечто совершенно нереальное. В самых драматических местах смеялись и молчали тогда, когда должен был раздаваться гомерический хохот.

Полевая почта стала поступать постоянно. Многие солдаты завели бурную переписку с тылом. Получали письма от незнакомых девушек с фотокарточками и нежными клятвами. Письма читали вслух, сообща комментируя.

Мне из дому прислали перевитый веревкой пакет. Когда я открыл конверт, то ахнул от радости — передо мной лежало «Слово о полку Игореве». От древней эпической песни неожиданно повеяло домашним теплом, вспомнились школа и далекие, неизвестно где раскиданные военной грозой друзья по классу. Я сразу представил себе длинного, в коротких штанишках Алика Митюшина, имевшего привычку несколько щурить глаза: он был близорук. Алик никогда не расставался с книгами. Он превосходно читал по-немецки и по-французски, отлично музицировал и даже сам писал небольшие музыкальные пьесы. Но главной страстью Алика было «Слово о полку Игореве». Каждое утро, шагая по городским улицам в школу, я выслушивал его новые и новые доказательства того, что «Слово о полку Игореве» — памятник русской письменности двенадцатого века.

Ах, какие это были прогулки по тихим городским улочкам! Алик без конца высмеивал наукообразные переводы «Слова», толмачей, буквалистски воспроизводивших старинные слова, не заботившихся о духе поэмы. Во время этих прогулок до школы и из школы домой родилась наша мечта — совершить путешествие по следам героев «Слова о полку Игореве». Алик вычертил подробную и обстоятельную карту будущего похода.

Так предавался я воспоминаниям в землянке, держа в руках тоненькую книгу с текстом древнерусской поэмы. За полтора года, проведенные на фронте, я многое понял и многому научился.

У полярного путешественника Амундсена есть в книге о скитаниях среди льдов мудрая и простая мысль: «К холоду нельзя привыкнуть». Я не мог привыкнуть к тому, что Алик, узкоплечий, рослый, веселый, уже лежит, закопанный в братской могиле. И я никогда, никогда не услышу из его уст новых, наиболее точных переводов «Слова». И мы никогда не пройдем по следам князя Игоря.

Всю ночь я сижу в землянке, привязав к уху телефонную трубку. Я не могу даже задремать. Если прямо в ухо знакомый голос тихо скажет: «Туча», я должен мгновенно ответить: «Я — туча». На фронте нельзя говорить и даже думать о смерти. Она всегда с нами и можно не сомневаться, что «чей-нибудь уж близок час». Поэтому я думаю о разных разностях. Я думаю о поэме «Слово о полку Игореве».

Интересно все-таки, кто автор гениального произведения? Неужели во веки веков «Слово» останется анонимным? Неужели время навсегда надвинуло завесу на имя поэта, воспевшего Ярославну? Неужели соловей старого времени, принявший в свои руки вёщие струны Бояна, — наша неразрешимая загадка?

— Туча?

— Я — туча.

— Что делаешь?

— Читаю.

Это Володька Смирнов, дежурящий на коммутаторе дивизии, проверяет мою линию. Я чувствую по голосу, что нашему главному телефонисту скучно: глубокая ночь, на переднем крае — тишина, изредка нарушаемая ленивыми пулеметными очередями, на которые теперь никто не обращает внимания.

— Что ты читаешь?

— Слушай.

И я бросаю слова в телефонную трубку:

В городах затворены ворота.

Приумолкло на Руси веселье.

Смутен сон приснился Святославу.

«Слово о полку Игореве» было написано тогда, когда на месте ныне многолюдных улиц Москвы шумело лесное урочище, не было еще храма Василия Блаженного, не было Кремля и не блестел золотой купол Ивана Великого. Еще не ходил за три моря тверской купец Афанасий Никитин, не горел в срубе неистовый протопоп Аввакум и не было еще на лесном острове северной сказки — Кижей, что пленят сердца художников будущих веков…

Землянка сотрясается от взрыва. Я со своим напарником Степаном Кузьминым бегу в кромешную тьму леса, чтобы связать, починить порванный взрывом телефонный кабель. Ведь связь существует не для того, чтобы я по телефону читал Володьке стихи.

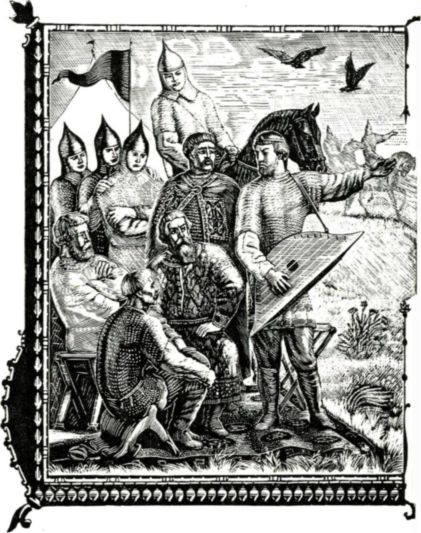

В. А. Фаворский. Обложка к «Слову о полку Игореве».

В. А. Фаворский. Фронтиспис к «Слову о полку Игореве».

Люди на переднем крае, лишенные связи, одиноки. Они один на один с врагом, который может напасть каждую минуту. Но, если у боевого охранения есть связь, оно непобедимо: с горсткой солдат на переднем крае вся часть, вся дивизия. Если связь в порядке, им всегда будет протянута рука помощи. Искать, скорей искать и устранить обрыв.

Но надо держать ухо востро. Были случаи, когда немцы специально перерезали наши провода и ждали, когда к ним в засаду попадет всегда спешащий связист. Поэтому мы прислушиваемся к каждому шороху. Кузьмин курит, прикрывая огонек цигарки рукой.

Разрывы то утихают, то возобновляются. Темноту леса озаряют вспышки.

Я тихо повторяю про себя стихи:

«Земля гудит, реки мутно текут, прах поля покрывает…»

— Что ты бормочешь? — сквозь зубы цедит Кузьмин. Он добродушно настроен. Я знаю, что, когда мы будем идти обратно, устранив обрыв, он расскажет мне несколько старых-старых анекдотов с «перцем», а я стану молчать, потому что не терплю его веселостей. Я нынче сужу опрометчиво, считая Кузьмина пожилым, скучным человеком. Единственное, что оправдывает меня, — это то, что человеку в восемнадцать лет свойственно превратно судить о возрасте и достоинстве старших. Зная, что будет рассказывать Кузьмин, я не знаю главного. Через несколько месяцев Кузьмин вынесет меня, истекающего кровью, с поля боя, а сам погибнет.

«Черная земля под копытами костьми была засеяна и кровью полита: горем взошли они по Русской земле».

Земляное наше житье кончилось в августе. Никогда не забуду, как над фиолетовыми и иссиня-черными облаками взвилась, распушив павлиний хвост, ракета. На секунду все замерло. Было слышно, как бьется в листве шмель. А потом огненное пылающее небо рухнуло на землю — в одно мгновенье ударили тысячи «катюш». Началась битва на Курской дуге. Как же было тут не вспомнить слова, словно написанные в наши дни?

«А мои-то куряне славные воины, под трубами повиты, под шлемами взлелеяны, с конца копья вскормлены, пути им ведомы, овраги ими знаемы, луки у них натянуты, колчаны отворены, сабли изострены».

Взломав вражескую оборону, мы вырвались на Украину и погнали врага в междуречье Дона и Днепра.

Подсолнухи поворачивали черные головы навстречу солнцу; на дорогах стояла пыль, и в криницах вода была родниково-холодной и непередаваемо вкусной.

Такой приятной воды я потом уже не пил никогда.

Днем мы узнали, что нам приказано взять город Путивль.

Володя Смирнов услышал по телефону новость, которая вскоре облетела все роты: ночью будет лунное затмение. Было приказано не обращать на темноту никакого внимания и преследовать врага.

Как давно я не спал!

Но сегодня я и впрямь иду путем Игоря.

В жизни все бывает не так, как в отроческих снах. Я войду в Путивль. На городской стене меня встретит Ярославна. Непонятно, почему же, стоя на путивльской стене, она говорит о том, что полетит кукушкою по Дунаю. Ведь никакого Дуная под Путивлем нет — здесь течет река Сейм. А до Дуная нам еще идти и идти.

Видимо, Дунай понадобился автору «Слова» для того, чтобы подчеркнуть песенный характер плача Ярославны. Издавна Дунай был одной из любимых славянских рек и в песнях его именовали ласково, по-домашнему — Дунай-батюшка. Обращаться в серьезных жизненных случаях к Дунаю в ту пору, видимо, было так же естественно, как в наши дни к Волге.

Угощая из деревянного ковшика водой, хозяйка вчера жалобно вздохнула:

— Вечор зегичка плакала…

Оказывается, под Путивлем зегичкою зовут чибиса, украинскую чайку. В «Слове», помнится, сказано: «Полечу, рече, зегзицею по Дунаю…», т. е. речь идет о полете чайки над дунайскими волнами.

В. А. Фаворский. Иллюстрация к «Слову о полку Игореве».

Верно ли мы все переводим «зегзица» как «кукушка»?

Впрочем, на войне трудно было решать филологические тонкости.

На лунный диск надвигается черное пятно. Ночь все темнее и темнее. Я давно не спал и не хочу спать, потому что иду на свидание к Ярославне. Что я знаю о ней? Почему мне кажется, что я знаю о ней все, — ведь в поэме о ней сказано скупо, даже нет словесного портрета Ярославны? Почему же я так отчетливо представляю ее лицо, одежду, знаю слова, с которыми она встретит меня?

Я знаю о Ярославне больше, чем автор «Слова». И не потому, что я видел ее на сцене и слушал мелодии Бородина, в которых для Ярославны найдена глубокая музыкальная характеристика. И не потому, что я стоял возле многих живописных полотен, посвященных Ярославне, видел миниатюры, на которых палешане особенно любят изображать юную княгиню. Мое неоспоримое преимущество в том, что мне известно, какой облик примет Ярославна в столетиях.

Во время татарского ига ее зовут Авдотьей Рязаночкой. Это она, миновав леса, озера и реки, ходила в «землю басурманскую», вызволяла пленных из неволи; она — Антонида в период Смутного времени, благословившая своего отца Ивана Сусанина на ратный подвиг; она — старостиха Василиса в памятном 1812 году.

Поэт — наш современник — в пору Отечественной войны отлично выразил настроение фронтовиков: «В любой я бабе видел Ярославну, в ручье любом Непрядву узнавал».

Мы вошли в Путивль глубокой ночью. В городе не было ни огонька. Неприятель только что его покинул. Темные низкие домики прятались в густой зелени. Жителей не было видно. С Сейма веяло прохладой.

Мы остановились на мысе, между быстрой Путивлькой и Сеймом, на краю оврага. Вспомнилось, что здесь в двенадцатом веке — это я читал еще в довоенную пору — был детинец, укрепленное городище, на стенах которого плакала Ярославна об Игоре, взятом в плен половцами.

Тридцатиминутный привал на городском валу. Вдали неясно чернела старинная церковь, ее очертания лишь угадывались во мраке.

Потом резкий крик: «Выходи строиться!»

Вот и вся встреча с Путивлем.

И опять много дней я иду по следам князя Игоря.

…Вдалеке блещут синие воды Днепра, Днепра Словутича, что пробил каменные горы сквозь землю половецкую.

Мы стоим в старинном раскольничьем поселке Радуле на Днепре. Здесь рядом местечко Любеч, вошедшее навсегда в отечественную историю. В эпоху, предшествовавшую созданию «Слова о полку Игореве», в канун нашествия кочевников на Русь, здесь собрались князья, чтобы договориться о дружбе перед лицом грозной опасности. В Любече, а потом и в других местах в ту пору произошли события, которые потрясли современников. О них, конечно, хорошо знал автор «Слова». Известно, что в Любече в 1097 году князья порешили не враждовать меж собой: «Да ноне отселе имеемся в едино сердце». Но клятва была нарушена. Отважный князь Василько был вероломно схвачен, и храброму воину выкололи глаза.

Автор «Слова» рисовал печальную картину междоусобной братоубийственной борьбы:

Стонет Киев, тужит град Чернигов,

Широко течет печаль по Руси…

Таковы были игоревы времена.

Я гляжу на Днепр, на древние холмы за рекой, где гитлеровцы возвели укрепления, перед которыми знаменитые фортификационные сооружения нашего века кажутся игрушками. Еще одно мгновение, и заговорит могучий бог войны — артиллерия…

Скоро — переправа. Штурм начнется на рассвете.

* * *

…В научных кругах, а затем и среди студентов-филологов несколько лет назад распространился слух: обнаружено, что «Слово о полку Игореве» — подделка, что поэма, стилизованная на старинный лад, была написана в самом конце восемнадцатого века.

Слухи возникли при таких обстоятельствах. На одном из заседаний Института русской литературы (Пушкинский дом) в Ленинграде выступил доктор исторических наук А. Зимин с обширным докладом, в котором доказывал, что «Слово» было написано в последней четверти восемнадцатого века. А. Зимин сказал, что, убирая это произведение из двенадцатого века, он дарит его восемнадцатому. По мнению А. Зимина, «Слово» написал ярославский архимандрит Иоиль Быковский, а Мусин-Пушкин объявил подделку поэмой двенадцатого века, ибо в екатерининскую эпоху она служила набатным призывом к завоеванию новых территорий на юге России. В современной научной периодике появилось несколько выступлений А. Зимина, была проведена специальная дискуссия. Точка зрения А. Зимина не встретила поддержки.

Ученый должен всегда отстаивать истину. Даже в том случае, если она не очень приятна, если она идет вразрез с мнениями авторитетов, с устоявшимися представлениями. Но, к разочарованию любителей сенсаций, доктор исторических наук А. Зимин не открыл ничего нового. Горячие головы, утверждавшие, что «Слово»— подделка, находились еще и в пушкинские времена.

В. А. Фаворский. Иллюстрация к «Слову о полку Игореве».

Пушкин, как известно, отстаивал подлинность «Слова», утверждая, что к моменту публикации произведения в России не было поэта, способного создать эпос такой художественной силы.

Вопрос о подлинности «Слова» обсуждался многократно. Достаточно сказать, что число научных работ, посвященных «Слову», перевалило за тысячу. Один исследователь даже грустно заметил, что «Слово» породило такую литературу, что ее прочесть в течение одной человеческой жизни невозможно. В каждой из работ в той или иной степени рассматривается проблема: что перед нами — подлинник или подделка? Но вопрос возникает вновь и вновь, несмотря на то, что все общепризнанные авторитеты утверждают подлинность произведения. В чем же дело?

В одной из работ выдающегося специалиста по древнерусской литературе Д. С. Лихачева сказано: «Никто никогда не спросит, фальшив ли лежащий на дороге булыжник, но жемчуг может оказаться фальшивым. „Слово о полку Игореве“ так хорошо, что хочется спросить себя: да может ли быть на свете такая красота? Драгоценный его блеск гипнотизирует, тревожит, возбуждает любопытство. Настоящее произведение большого искусства всегда кажется до известной степени загадочным, необъяснимым. Отчасти поэтому и в отношении „Слова“ время от времени возникал вопрос: да могло ли оно быть написано в двенадцатом веке?»

Нередко приходится слышать недоуменный вопрос: так ли уж это важно, когда написана поэма — в двенадцатом столетии или шесть веков спустя? Произведение хорошо, независимо от времени создания.

В. М. Васнецов. Богатыри. Фрагмент. Москва. ГТГ.

Дело обстоит не так просто, как это может показаться с первого взгляда. Приведу еще одно соображение Д. С. Лихачева: «Передатировать „Слово“ нельзя без ущерба для его идейной и эстетической ценности. В двенадцатом веке „Слово“ было произведением огромной идейной силы, произведением, призывавшим к единению, обличавшим усобицы князей. Его общественный пафос огромен, и только в связи с ним можно понять и его эстетическую ценность. В восемнадцатом веке это произведение оказалось бы литературной безделушкой — „пастиш“ (стилизацией), как утверждают одни, или служило бы „империализму“ Екатерины, как утверждают другие. В обоих случаях оно бы утратило значительную часть своей идейной и художественной ценности».

Истории известны несколько крупных литературных подделок. Так, английский поэт Джеймс Макферсон печатал в восемнадцатом столетии поэмы от имени древнешотландского барда Оссиана. Велико было разочарование любителей сентиментально-меланхолической старины, когда выяснилось, что творения Оссиана — талантливая мистификация. Аналогия далеко не всегда надежная помощница в деле установления истины. Методом аналогии можно доказать все что угодно. А ведь именно этот метод более всего воодушевляет старых и новых противников признания подлинности «Слова о полку Игореве».

Мусин-Пушкин приобрел рукопись «Слова» в Ярославском монастыре. Архимандритом в старом волжском городе в ту пору был Иоиль Быковский, происходивший родом, видимо, из Белоруссии, живший некогда и на Украине. Иоиль писал стихи на русском и польском языках, по-латыни. Правда, как отмечает сам Зимин, стихи Быковского «самые заурядные, яркого поэтического таланта в них не чувствуется». Возникает простейший вопрос: каким же образом человек, писавший посредственные стихи, мог вдруг создать гениальную поэму? На этот вопрос Зимин отвечает следующим образом: оказывается, «дар художественной стилизации может сочетаться с творческой беспомощностью при создании вполне самостоятельных произведений».

Но кто же у нас в литературе был блестящим стилизатором и творчески беспомощным человеком? Я затрудняюсь назвать фамилию. Мастера замечательных стилизаций — Пушкин, Алексей Кольцов, Лермонтов, А. К. Толстой, Некрасов, Лесков… Авторы посредственных стилизаций были беспомощны и в самостоятельных творениях. Кто помнит теперь о растопчинских листках, стилизованных в двенадцатом году под народный сказ? Кто читает бесчисленные былины-подделки, бывшие в моде в тридцатых годах нашего столетия? Они канули в Лету, их уже невозможно воспринимать всерьез.

Когда произносишь беспомощно-ходульные, казенно-риторические стихотворения Иоиля Быковского, то становится ясным, что этот человек отличался полной эстетической глухотой. Поэтому нельзя не согласиться, что глубоко прав выдающийся славист-филолог И. Н. Голенищев-Кутузов, сказавший: «Из всех кандидатов в российские Макферсоны архимандрит Иоиль представляется мне наименее удачливым. Сказать по правде, он мрачно бездарен, о чем свидетельствуют и его школьные вирши, и его нудные проповеди. Трудно представить себе, даже насилуя свое воображение, что дряхлый старец, не отличавшийся литературными талантами, написал „Слово о полку Игореве“. Историки и лингвисты должны были бы прислушаться к мнению не только филологов, но и поэтов и писателей, которым подобные идентификации не могут не показаться смешными…»

Противники подлинности «Слова» выдвигают доводы и идеологического порядка. Явное смущение вызывает двоеверие автора «Слова»— он обращается то к христианским святым, то к языческим идолам. Плач Ярославны построен на обращении к свергнутым языческим божествам; Игорю-князю бог, несомненно христианский, указывает путь домой, когда тот бежит от половцев. В поэме с одинаковым почтением упоминаются и Богородица Пирогощая, и Дева Обида, что «восплескала лебедиными крыльями на синем море». Как стало возможно такое удивительное сочетание.

Язычество и христианство на Руси причудливо уживались в сознании людей. Уживались не только в простом народе, но и среди знатных воинов-дружинников, многоопытных книжников. «Слово» далеко не единственный памятник двоеверия. Кому приходилось видеть каменные резные рельефы Дмитриевского собора, построенного во Владимире при Всеволоде Большое Гнездо, тот знает, что храм до половины покрыт еще во многом загадочными украшениями, где рядом с христианскими святыми благополучнейшим образом мирно соседствуют персонажи языческой мифологии. В общей композиции рельефов Дмитриевского собора есть ощущение органического единства человека с природой. Двоеверие — дополнительный и весьма веский довод в пользу подлинности «Слова», отразившего дух своей эпохи.

Нет анализа более точного, чем языковой. В самые смутные вопросы лингвистика нередко вносит математическую ясность. В «Слове» несколько раз упоминается певец Боян. Это именно он не соколов на стадо лебедей напускает, а опускает свои вещие персты на струны. В поэме говорится о Бояне, как о всем известном великом песнопевце, соловье старого времени. Летописи о Бояне молчат.

Св. Георгий. XII в. Успенский собор в Москве.

По старым хартиям мы можем даже проследить судьбу половца, помогавшего Игорю бежать из плена. О Бояне нам известно только по «Слову». Мимо этого странного обстоятельства не прошли противники подлинности «Слова». Они стали доказывать, что никогда на Руси и не было даже такого имени — Боян.

На стенах Софии Киевской в далекую старину часто выцарапывали записи: просьбы, пожелания, жалобы, благодарности. Столетия скрыли эти надписи, граффити, от глаз. Но вот к старым стенам прикоснулась рука исследователя. Оказывается, стены могут иметь не только уши, но и язык. По мере того как публиковали граффити, составился список ранее неизвестных русских имен одиннадцатого-двенадцатого столетий. В этом списке мы находим и имя Боян. Так появилось еще одно, пусть небольшое, но ценное свидетельство.

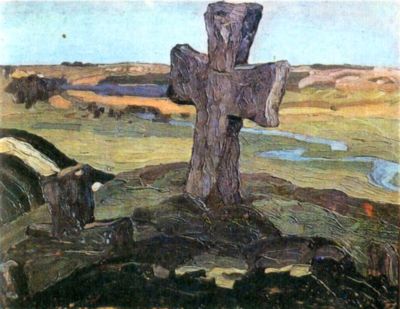

Н. К. Рерих. Изборск. Башни.

В августе 1975 года в периодике промелькнуло сообщение о найденной очередной новгородской бересте-записке, относящейся к одиннадцатому веку. Когда расшифровали запись, то выяснилось, что она содержит большое число тогдашних имен, среди которых есть и имя Боян. Все, что открывают в последние годы исследователи, подтверждает подлинность и древность Игоревой песни.

Можно не сомневаться, что постижение русской книжной старины приведет ко многим интересным, а может быть и выдающимся, находкам. Полное раскрытие биографии «Слова», несмотря на его почтенный возраст, принадлежит будущему. В последнее время предпринимаются действенные попытки приподнять завесу анонимности и назвать имя автора. Правда, пока ни одну из многочисленных гипотез имен нельзя признать убедительной. Например, писатель Иван Новиков считал, что поэму создал сын тысяцкого Рагуила, бывшего вместе с Игорем в плену. Ивану Новикову возражает специалист по древнерусскому оружию и старым походам В. Г. Федоров. Последний доказывает, что автором «Слова» был сам Рагуил. Вот что пишет В. Г. Федоров: «Весь вопрос о личности автора „Слова“ сводится к решению вопроса о том, можно ли в данном случае говорить только о высокой одаренности его. Следует признать, что автор „Слова“, помимо одаренности, должен был обладать еще и большим жизненным опытом, глубоким знанием не только военного дела, но и истории Руси».

Можно не сомневаться, что новые и новые поколения будут обращаться к гениальному памятнику древнерусской литературы, черпать в нем новые духовные силы. Недаром крупные поэты нашего времени с любовью делают поэтические переводы «Слова». Вслед за отличным поэтическим пересказом «Слова», сделанным Николаем Заболоцким, поэму перевел стихами Николай Рыленков. Он отлично выразил всеобщее отношение к поэме, сказав: «Мне сейчас трудно представить то время, когда я не знал о существовании „Слова о полку Игореве“. Кажется, что оно сопутствует мне всю жизнь».

* * *

Кто наиважнейший герой «Слова о полку Игореве»?

Князь Игорь? Нет. О нем говорится больше, чем о других князьях, но почти всегда в любовно-укоризненном тоне. Игорев полк? Но последний потерпел поражение, открыв дорогу Степи. Ярославна? Она прекрасна, трогательна, героична, но — лицо все-таки эпизодическое, персонаж лучшей, но единственной главы поэмы. Святослав Киевский? Он — высказыватель суждений по поводу происходящих событий; он — действует, но как хор в античной трагедии. Он — второе поэтическое «я», недаром его речь, именуемая «златым словом», незаметно переходит в авторское обращение к князьям.

Подлинный герой поэмы — Русская земля. Ей певец отдает весь жар сердца, безмерную любовь, сыновнюю привязанность и верность.

Княжеские дружины для Автора — «русские сыны», «русские полки», которых ждут «жены русские». Храбрые воины, вспоминаемые четыре раза, — «русичи». В контексте поэмы это слово имеет эпическое звучание, оно словно навечно высечено на граните: «…поля…храбрии Русици преградиша чрълеными щиты». Или: «…ту пиръ докончаша храбрии русичи».

Автор — незаурядная фигура Руси домонгольской; его патриотический пафос не был порождением личностных представлений и убеждений. Ценность поэмы для того времени состояла в том, что она высказывала в непревзойденной художественной форме то, что зрело в умах лучших людей эпохи. Так, в Ипатьевской летописи под 1168 годом князь восклицает: «Нам дай бог за крестьян и за Русскую землю головы свои сложити», под 1179 годом в этом же своде книжник следующим образом оценил дела и подвиги Мстислава Храброго: «…всегда бо то спешать ся умерети за Русскую землю и за христианы».

В «Слове» земля Русская предстает в своей исторической и природной красоте. Глазами Автора народ словно впервые взглянул на родные и давно обжитые места; по великим рекам Дунаю и Днепру славяне, начавшие исторический путь между Вислой, Карпатами, Одрой и Балтийским морем, селились с «веков Трояновых», то есть с античных пор. Для русских людей двенадцатого века — это была земля отчич и дедич, обильно политая кровью предков, связанная со сладостными припоминаниями минувшего. Раскинувшаяся на необъятных просторах — от Волхова до Черного моря — Русская земля была «украсно украшена» городами, селами, крепостями. Достаточно назвать такие архитектурные жемчужины, как Киев, Чернигов, Новгород Великий, Ростов Великий, Переславль-Залесский, Владимир. Скандинавские хроники именовали Русскую землю страной городов. Новейшие раскопки значительно точнее определяют возраст крепостей, одетых камнем, стороживших землю, ее пахарей и ремесленный люд. Уже в девятом веке на мысу, образованном Волховом и Ладожкой, стояла могучая стена, слепленная из каменных плит без раствора. Ладожская крепость не была одиноким каменным богатырем. В древнем Изборске откопана стена, сложенная не позднее десятого века. Но древнее замков и рвов, прочнее камня оказалось народное слово, записанное летописцами. Первые древнерусские книжники, принесшие в летописи многовековую традицию дописьменной литературы, с гордостью повествовали о том, что апостол Андрей, поднявшись вверх по Днепру, посмотрев на Киевские горы, предсказал, что здесь «великий город будет». В начальную летопись попало и горделивое историческое предание о том, как Олег ходил в поход и повесил щит на вратах Царьграда в знак победы.

Киев обликом и богатством — это отмечали и иноземные путешественники — мог тягаться с Константинополем. Византийская столица была в ту пору всесветным городом, и сравнительно молодому Киеву было лестно с ней соперничать. Свое величие Киев подчеркивал, давая храмам названия царьградских святынь. На днепровских холмах, как на берегу далекого Босфора, сияли Золотые ворота, был сооружен грандиозный Софийский собор, церкви Ирины и Георгия Победоносца. Между папским Римом и православным Константинополем происходил яростный спор из-за далеких восточных славян. Византия простирала властную руку из-за моря, считая, что народ, принявший христианство, должен подчиняться ее законам. Рим же был невероятно далек. Борьба за церковную самостоятельность, утверждение Ярославом Мудрым в Киеве особой митрополии Константинопольского патриархата, создание Летописного свода — все это составляло эпоху культурной и идеологической жизни страны, связанную со становлением национального самосознания.

Н. К. Рерих. Изборск. Крест на Труворовом городище.

Академик Б. Д. Греков писал: «Летописи — это один из самых ярких показателей высоты древнерусской культуры. Это не просто погодная запись событий, как часто приходится слышать и читать, это законченный, систематизированный труд по истории русского народа и тех нерусских народов, которые вместе с русским народом были объединены в одно Киевское русское государство». В «Повести временных лет» передается обращение к князьям — выстраданное и выношенное поколениями, в котором народ умоляет не губить раздорами Русскую землю, «приобретенную вами и дедами трудом великим и храбростью».

Архангел Гавриил («Ангел Златые власы»). XII в.

В откровенно поучительной форме здесь говорилось о том же, что в Игоревой песни высказывалось художественно.

В наиболее полном виде мысли о месте русского народа среди других народов мира выражены в «Слове о законе и благодати» Илариона — первого Киевского митрополита из русских, жившего в одиннадцатом веке. Иларион не просто «от себя» сочинил проповедь, а говорил «от всея земли нашия», просветленной христианством, которое равно, словно солнце, обогревает все народы, в том числе и русский, — «ведомый и слышимый» во всем мире. Есть предположение, что Иларион произносил «Слово о законе и благодати» в только что отстроенном Софийском соборе, в присутствии семьи Ярослава Мудрого.

Иларион был неутомимым борцом за единство родной земли. Вспоминая великого князя Владимира, Киевский митрополит выдвигал идею о единой Руси как высокую гражданственную цель. В своей «Молитве», получившей широкое рукописное бытование, он просил бога: «Пока стоит мир, не наводи на нас напасти искушения, не предавай нас в руки чужих, чтобы не прослыл твой город плененным, а стадо твое — пришельцами в земле несвоей». И далее: «Продолжи милость твою на людях твоих, ратные прогоняя; мир утверди, врагов укроти, в голод дай хороший урожай, сделай наших владык грозными для соседей, бояр умудри, города расшири». Перед нами — обширная программа действий, которую выдвигал перед своими современниками Иларион.

Можно сказать, что Русь выросла и закалилась в борьбе со Степью, где кочевые племена, поглощая одно другое, жили военной добычей. В средневековом мире отношения между народами нередко определялись брачными союзами. Южнорусские князья, пытаясь сдержать степняков, отдавали в половецкие ханские семьи своих дочерей. Нелегкой была судьба женщины, попавшей из княжеских хором в кочевую кибитку, отторгнутой от родной среды, сменившей город на Поле. Но беда была и в другом. Брачные узы не сдерживали степняков. Зятю ничего не стоило привести в пределы князя-свойственника своих людей, разграбить, захватить добычу и пленных и выжечь все, что попадалось на пути.

Обороняясь, а нередко переходя в наступление, Русь отстаивала и народ, и государственность, и свою молодую, несомненно незаурядную, культуру, выполняя роль щита Европы на Востоке.

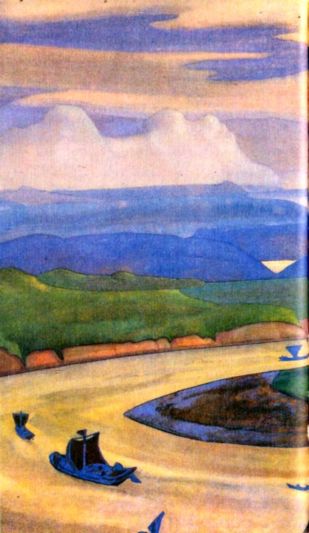

Н. К. Рерих. Прокопий Праведный за неведомых молится.

С такой гордостью вспоминается в Игоревой песни «поход Святослава» — грозного и великого, который, наступая на землю Половецкую, притоптал холмы и яруги, взмутил реки и озера, иссушил потоки и болота, пленил хана Кобяка. Автор прекрасно понимал международное значение борьбы со Степью и отметил, что успехам Святослава были рады в чужих странах. Во времена «Слова» свежи, конечно, были в памяти победоносные походы Владимира Мономаха, нанесшего кочевникам сокрушительные удары, испившего, как отметил летописец, «золотым шеломом синего Дону».

Наступила невеселая година, когда, по словам Игорева певца, стал брат оспаривать брата, и стали князья про малое «это великое» говорить. Из-за усобиц враги со всех стран приходили с победами на землю Русскую. Автор не просто вспоминает о минувших победах, не только скорбит о несчастьях современности, постигших Русскую землю. Называя князей и военачальников по имени, поэт призывает встать за землю Русскую… Это обращение повторяется в поэме, имея целенаправленный смысл.

«Как известно, в слова „Русская земля“, — пишет академик Б. А. Рыбаков, — средневековые авторы вкладывали два различных понятия: во-первых, так называли часть лесостепного пространства на юге Руси от Киева до Курска; во-вторых, так постепенно стали называть всю совокупность восточнославянских земель, территорию древнерусской народности, все государственное пространство Киевской Руси от степей до Ледовитого океана».

Важно то, что для Автора «Русская земля» — это не только Киев и южная степь. В понятие включаются все края, населенные русским народом, отражаются представления, прочно сложившиеся в умах современников. Академик Б. А. Рыбаков отметил, что не знает лучшего обозначения географических границ Русской земли, чем дано в «Слове о погибели…», возникшем, по мнению ряда исследователей, под непосредственным влиянием Игоревой песни. Перечисляя народы и местности — от угор до Дышащего моря, от черемис до мордвы, «Слово о погибели…» с гордостью отмечало, что «все покорено было богом крестияньскому языку». Мысль о былом величии Русской земли, связанная и с пространственными представлениями, входит составной частью в миросозерцание Поэта двенадцатого века.

Внимательное вглядывание в обстановку — политическую и военную— 1185 года, убеждает, что Автор доподлинно представлял, что происходило повсеместно в Русской земле, был прекрасно осведомлен о княжеских взаимоотношениях, дипломатических, геральдических и семейных делах, знал о крестоцелованиях и раздорах, вникал в тактику и стратегию Поля и т. д. Существует даже предположение, что «Слово», произнесенное или спетое на встрече князей, заставило их на несколько лет прекратить распри и зорко следить за происками кочевников, то есть дало краткую военную передышку.

Певец «Слова», соколиным взором осматривая все края родной земли, погружаясь в былые века, был деятельным сыном бурного времени, знал все радости, скорби, поражения и победы своих лет.

Он первым избрал главным героем произведения Русскую землю, положив начало героической традиции, живущей века.

Рядом с образом Родины — национальным, историческим, географическим — живет в «Слове о полку Игореве» многообразный лик природы, неотделимый и неотрывный от всей отчей земли. Ощущением первозданного мира, — едва тронутого рукой человека, — проникнуто все произведение. Солнце, вода, ветер, степь, лес, молнии такие же полноправные герои «Слова», как воины, князья, дружины, пахари, жены, мифические существа. Каждый сюжетный ход в поэме находит одновременный отклик в природе. Она радуется, негодует, ликует, предвещает победу или поражение, никнет от жалости, она — скорбна и нежна, гневна и элегична. Она — поет, шепчет, бьет грозой, заливается птахой… Трудно назвать еще другое произведение, где бы в таком нерасторжимом единстве выступал мир природы и мир человека. В окружающем мире, как и среди людей, действуют две противостоящие силы — совершенно добрые или совершенно злые. В «Слове» мы присутствуем при чуде рождения того чувства природы, которое столетия спустя найдет свое полное выражение в тютчевской поэтической формуле: «Не то, что мните вы, природа; не слепок, не бездушный лик, — в ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык…»

Присмотримся к облику и характеру степи, в которой развертываются основные действия похода. Даже сравнительно недавно — в минувшем веке — южная степь потрясала воображение художников от Гоголя до Чехова. Народ воспевал «степовое раздолье», но по тяжкому опыту знал, что огромное, поросшее ковылем пространство таит и немалую опасность, угрозу путникам. Отсюда бытовавшая поговорка-предостережение: степь леса не лучше.

Одинокой песчинкой чувствовало себя войско, пришедшее в нескончаемое безлюдье. Даже во времена молодого Ивана Бунина при виде степного тракта рождалось ощущение заброшенности: «Много пустынных дорог на Руси, но такого безлюдья, такой тишины поискать… — Тут на нас в старину несметные татары шли. — А давно? — Больше тысячи лет!» («Муравский шлях»).

В дни «Слова» безлесая пустошь — бескрайная зеленая стихия, великая и таинственная, — Незнаемое поле, подобное океану. Идущую по дороге рать степи встречают ревом грозы, воем волков по оврагам, клекотом орлов; рать слышит, как лисицы брешут на красные щиты. Ночью степь оглашают «щекотом» соловьи, утром дружину будит говор галок… Круглые сутки степь звучит, говорит ковыльной речью. Поэт любит символический полевой пейзаж, когда сама природа, — «дружелюбная» к «своим», — пытается предупредить храбрых витязей о предстоящем побоище. Издалека видны меняющиеся краски — «кровавые зори свет возвещают», «черные тучи с моря идут», «трепещут синие молнии». Дождь, пришедший с Дона, сыплет на войско стрелами… Войско углубляется в Незнаемое поле, и начинается бранная страда. Печально-отрешенный вид вечерней и ночной степи утром меняется — она само действие: «земля гудит, реки мутно текут, пыль поля покрывает, стяги говорят…»

В пору бегства Игоря — при всем драматизме повествования — наш взгляд все-таки останавливается на степных реках, стелющих зеленую траву на песчаных берегах, где в тростниковых зарослях кишмя кишат лебеди, гоголи, утки, носятся чайки. Все отмечено острой живописной выразительностью, напряженным динамизмом, — это, кстати говоря, дало в наши дни живописцам и графикам богатейшие возможности увидеть и воспроизвести изначальный степной и курганный пейзаж. Его островки, не знавшие никогда ни сохи, ни плуга, уцелели поныне на курских просторах. Поэт острым всевидящим глазом приметил степное бездорожье — ведь ковыль в те времена, росший по пояс человеку, опьянявший ароматными запахами, переплетался с низкорослым кустарником, образуя непролазные чащобы. Недаром половцы бегут к Дону «неготовыми дорогами». Вполне понятно, что по таким путям было невозможно продвигаться бесшумно — телеги издают скрип, напоминающий крики испуганных лебедей.

При чтении все подробности, обильно рассыпанные по произведению, складываются в звучную картину степи — законченную, целостную, выразительную. Ее невольно хочется назвать достоверно-поэтической. Степная пыль, лисицы, брешущие на воинов, галочный говор, тучи, прорезаемые молниями, дичь, избиваемая для питания, соловьиный щекот, кричащие повозки — все это приближает нас к поэзии природы, живущей в красках и запахах в произведениях Гоголя, Шолохова, Леонова. В пейзажах «Тихого Дона» возникает далекая, но явственно ощутимая перекличка с Игоревой песнью: «Туман пенился в степи, клубился в балках, ник в падинах, лизал отроги яров. Опушенные им, светлели курганы. Кричали в молодой траве перепела. Да в вышине, в небесной крепи плавал месяц, как полнозрелый цветок кувшинки в заросшем осокой и лещуком пруду. Шли до зари. Выцвели уже Стожары. Пала роса».

Можно сказать, что создатель «Слова», сведя воедино традиции дописьменной литературы, фольклор и книжность своего времени, передал свое обостренное и трепетное чувство природы далеким потомкам.

* * *

Поразительно знание животных, зверей и птиц, о которых в поэме говорится с охотничьим пониманием.

Издавна соколиная охота — любимейшая забава, летняя потеха, спорт, промысел на Руси. От Гостомысловых времен до наших дней, с гордостью помнящих еще о том, что «славна Москва старинною охотой соколиною». Князья — киевские, владимирские, московские — ее так любили, что забывали за ней о всех делах и продолжали «болеть» охотой чуть не на смертном одре. С изображением птиц мы встречаемся в самом начале «Слова»: «Тогда пущашеть 10 соколовь на стадо лебедей…» Эта строка примечательна, ибо она — первая по времени «охотничья сцена» в литературе; она напоминает об излюбленных персонажах славянского фольклора — соколе и лебеде. Автор «Слова» также отдает им жар сердца, сплетая фольклорную память с личными непосредственными наблюдениями.

Для тогдашних слушателей и сокол и лебедь были привычными, может быть даже несколько примелькавшимися упоминаниями в песенных формах речи. Поэт заставляет их зазвучать с неожиданной и смелой новизной. Соколы в данном случае — это вещие персты Бояна, опускаемые на живые струны, а стадо лебедей — это струны, которые князьям «славу рокотаху». Я уже упоминал об уподоблении тележного скрипа кликам лебедей. После несчастного сражения Игоря мы видим Деву Обиду, расплескивающую лебедиными крылами синее море, символизирующую горе, пришедшее на Русскую землю. Потом мы встречаемся снова с охотничьей метафорой: «О, далече зайде соколъ, птиць бья, — къ морю!» Так оплакивает Поэт храброе Игорево войско, которое нельзя воскресить. Мудрые бояре, истолковывая сон Святослава, сравнивают Игоря и Всеволода, потерпевших поражение, с двумя соколами, слетевшими с золотого отчего престола.

В поэме Автор «поворачивает» образ Сокола, высвечивая его все с новых и новых сторон. Есть специальный охотничий термин — «в мытях», обозначающий повзрослевшую птицу, линяющую или перелинявшую, приобретающую взрослое оперение. Такой сокол обладает молодой и яростной, силой, он может отпугнуть от гнезда и даже более сильного противника. Это превосходно знал Поэт, заметивший: «Коли соколъ въ мытехъ бываетъ, высоко птицъ възбиваетъ: не дастъ гнезда своего въ обиду». Еще один выразительный штрих, увиденный острым профессионально-охотничьим взглядом. Так, шаг за шагом обогащается Игорева Соколиана. Примечательно, что в позднем (XVII век) списке повести об Акире встречается вставка, напоминающая изречение Игоревой песни: «Егда бо сокол трех мытей бывает, он не дастся с гнезда своего взяти».

М. А. Врубель. Шестикрылый серафим.

Конечно, не исключено, что перед нами авторский пересказ широко бытовавшего охотничьего выражения, бывшего долгие времена всем привычным.

Споры в нашей и зарубежной научной печати породило определение: «не худа гнезда шестокрилци», встречающееся, помимо «Слова» в «Изборнике» 1076 года. Возникла мысль, что речь идет о шестикрылом ангеле (вспомним хотя бы знаменитое пушкинское — «и шестикрылый серафим на перепутьи мне явился»). Высказано было соображение также о том, что Поэт имеет в виду сокола, чей «летательный аппарат», если наблюдать сверху, как бы состоит из шести частей. Есть еще и такие соображения: во времена «Слова» понятия шестокрыл и шестокрыльно обозначали одинаково библейского Серафима, быстрого сокола и, наконец, быстрого удалого витязя. В южнославянских сказаниях и песенном фольклоре встречается образ шестикрылого сокола, символизирующего быстроту, смелость и благородство. В этом-то значении, пожалуй, всего скорее и вспоминал Поэт попавшее в русскую книжность древнебалканское определение. Автор «Слова», как видим, не употреблял ни одного выражения зря, ради красного говорения, попусту, — все в произведении имело смысл, глубокие корни, если только не было испорчено позднее малоосмысленной перепиской текста.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

168. Путем зерна

168. Путем зерна Диалектика природных явлений предполагает обязательное сочетание жизни и смерти. Согласно закону отрицания отрицания, смерть есть необходимое условие для продолжения любого процесса жизни, и когда в поле зрения наблюдателя находились короткие отрезки

12. Обретение Истинного Креста Господня Еленой, матерью Константина Великого и крещение Елены-Ольги, жены Игоря-Хора Три мщения за смерть Игоря-Хора

12. Обретение Истинного Креста Господня Еленой, матерью Константина Великого и крещение Елены-Ольги, жены Игоря-Хора Три мщения за смерть Игоря-Хора 12.1. Елена, мать Константина Великого, посещает Иерусалим и находит там Истинный Крест Господень Считается, что в начале IV

Исправление путем образования

Исправление путем образования Другим верным способом «перевести евреев в лучшее состояние» для Александра I и его окружения стало просвещение. Сначала возникла идея государственных школ… Но они так и не были созданы, еврейские общеобразовательные школы – из-за

12. Обретение Истинного Креста Господня Еленой, матерью Константина Великого и крещение Елены = Ольги, жены Игоря-Хора Три мщения за смерть Игоря-Хора

12. Обретение Истинного Креста Господня Еленой, матерью Константина Великого и крещение Елены = Ольги, жены Игоря-Хора Три мщения за смерть Игоря-Хора 12.1. Елена, мать Константина Великого, посещает Иерусалим и находит там Истинный Крест Господень Считается, что в начале IV

Путем перемен

Путем перемен Но где же та мировоззренческая основа, на которой зиждилось столь сложное, даже изысканно-усложненное здание китайской цивилизации? Как ни странно, такой основой служило понятие… пустоты. Пустота не есть ни идея, ни сущность, ни субстанция, но знаменует в

Фальсификация путем перестановки

Фальсификация путем перестановки В фильме «Еврей Зюсс» Зюсс, став могущественным министром герцога, насилует дочь советника Штурма Доротею; после этого она кончает с собой. На самом же деле покончила собой собственная дочь Зюсса из-за попытки герцога изнасиловать ее…

Николай Егорычев Он шел своим путем

Николай Егорычев Он шел своим путем Егорычев Николай Григорьевич в 1962 г. Второй, а затем Первый секретарь Московского городского комитета КПСС. С 1967 г. – заместитель министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. В 1970–1988 гг. – Чрезвычайный и

Путем взаимной переписки

Путем взаимной переписки Нам предстоит кропотливо разбирать накопившиеся за столетия нагромождения и завалы, чтобы добраться до правды о ереси жидовствующих. Начать стоит с личности зачинщика ереси Захария Скары. Его имя в антиеретических писаниях появляется не сразу.

Путем Христовой любви

Путем Христовой любви Около 1485 года у излучины речки Соры в 15 верстах к северу от Белозерского монастыря, недалеко от места погребения игумена — основателя сей обители Кирилла, преподобный Нил Майков построил часовню и келью. Так было положено начало знаменитой

Путем Святослава

Путем Святослава Планируя, что летом 1944 года главный советский удар будет нанесен в сторону Дуная и Балкан, немцы проявляли на южном направлении высокую активность. Их войска неоднократно атаковали на севере Румынии части 2-го Украинского фронта, которые углубились туда

Путем Авиценны

Путем Авиценны Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Хасан ибн Али ибн Сина, более известный в Европе как Авиценна (980–1037), – один из самых талантливых, ярких и разносторонних ученых, которых подарил миру Восток. Он оставил после себя фундаментальные медицинские труды, а также

«Мы пойдем другим путем!»

«Мы пойдем другим путем!» В конце XIX века активная часть еврейского населения Российской империи начала постепенно отказываться от участия в интернациональном революционном движении, предпочитая решать исключительно свои национальные проблемы. Если и строить новое

КРОВАВЫМ ПУТЕМ РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ

КРОВАВЫМ ПУТЕМ РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ Немало времени прошло с ноября 1975 года, когда Генеральная Ассамблея ООН в резолюции № 3379 признала, что "сионизм представляет собой угрозу международному миру и безопасности и форму расизма и расовой дискриминации".А если бы

Каким путем шли скифы?

Каким путем шли скифы? Из самых далеких скал Кавказа... северные волки в короткое время обрыскали столь обширные провинции. Евсевий Иероним Отправной точкой скифских походов были волжско-донские и предкавказские степи. Диодор Сицилийский говорит о двух направлениях