Античные города Северного Причерноморья

Античные города Северного Причерноморья

Древнегреческие города, а также неукрепленные поселения на северных берегах Понта Эвксинского и Меотиды (Черного и Азовского морей) появились на завершающем этапе «великой греческой колонизации». Освоение этого региона началось в середине VII в. до н. э., когда были основаны Истрия в Подунавье и Борисфен на современном острове Березань близ Очакова. Позже тут формируются три основных центра: Ольвия на Южно-Бугском лимане, Боспор Киммерийский с центром в Пантикапее (современная Керчь) и Херсонес (окраина современного Севастополя). Расселение выходцев из разных городов, в первую очередь из Милета, который, по словам Плиния Старшего, был «родоначальником больше девяноста городов», определялось развитием торговли, поисками новых источников сырья (в частности металла), военно-политическими конфликтами. Сам процесс заселения новых территорий происходил как путем целенаправленной колонизации, так и стихийно.

Золотая пектораль. Курган Толстая Могила (Днепропетровская область). IV в. до н. э.

Античные рабовладельческие державы на территории Северного Причерноморья просуществовали на протяжении почти тысячи лет. Их возникновение происходило следующим образом. Сначала создавались небольшие торговые пункты, называемые эмпориями. Тут находились склады товаров, которыми греки обменивались с местным населением. Для обеспечения обороны такие фактории основывались на берегах морей, рек или же даже на островах. Постепенно они разрастались в большие населенные пункты, вокруг которых возводились укрепления. Затем появлялись выселки, создавалась сельскохозяйственная округа — хора. Город-полис приобретал характерные для античного мира черты. В товарообмене с греками были заинтересованы и местные жители. Избавляясь от излишних запасов хлеба, продуктов скотоводства, а также рабов-пленных, они получали вино, предметы роскоши, ремесленные изделия и др.

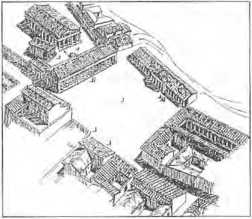

Примером греческого города-полиса является Ольвия, остатки которой сохранились на берегу лимана около с. Парутино Николаевской обл. Основанное в VI в. до н. э., поселение находилось в последние века своей истории под протекторатом Рима. Незатопленная часть соединена широкими каменными ступенями и наклонной улицей. Природная защита (глубокие балки) дополнялись мощной стеной толщиной около 4 м.

Верхняя часть города была основной. Здесь располагались общественные сооружения, священная роща, хранилище, проходила главная продольная улица. В нижнем городе, вблизи гавани, находились в основном хозяйственные и ремесленные комплексы, в частности рыбный рынок. Помещался ближе к воде и театр. Планировка Ольвии была в целом прямолинейной. Во времена расцвета (конец IV в. до н. э.) площадь города равнялась 55 га, а число жителей достигало 12–20 тыс. человек. Вблизи укреплений находились открытое поселение и городской некрополь.

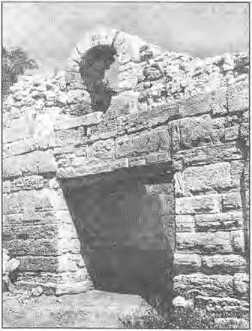

Городские ворота Херсонеса. IV в. до н. э.

Позже, в римскую эпоху гарнизоны направленных из Апеннинского полуострова легионеров размещались на территориях местных античных поселений. Только иногда для воинов создавались специальные лагеря. Одним из них являлся Харакс на мысе Ай-Тодор в Крыму. Городище было неприступным со стороны моря, а со стороны суши мыс укрепляла стена шириной 2,2–2,4 м, на строительство которой были использованы фрагменты старых оборонительных конструкций местных тавров. В разное время тут пребывали солдаты I Италийского, XI Клавдиевого легионов и других военных подразделений.

Здесь, как и в метрополии, социально-экономические отношения основывались на законах рабовладельческого строя. По своему устройству северопричерноморские государства были разными: демократические (Ольвия, Херсонес) или же аристократические (Пантикапей до формирования Боспорского царства) республики, а также монархии (Боспорское царство). Власть принадлежала рабовладельцам, хотя в некоторых акциях принимало участие все свободное население. Рабы были бесправными.

На первом этапе своего существования (VII–I вв. до н. э.) города-государства были независимыми объединениями, а на втором (I в. до н. э.- III в. н. э.) подчинялись Риму. Упадок их вследствие общего кризиса рабовладельческого строя, вывод римских гарнизонов и наступление варварских племен, которые входили в состав готского военного союза, относится к рубежу III–IV вв. н. э.

Район агоры в Ольвии. Реконструкция С. Д. Крижицкого

Мраморная плита с изображением грифона. Херсонес. II в. до н. э.

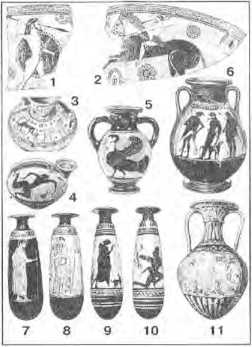

Греки Северного Причерноморья, кроме выращивания зерна (на Боспоре и в Ольвии), занимались виноградарством. Значительное место занимало у них скотоводство и рыбные промыслы. Высокого уровня достигло ремесленное производство: металлообработка, ткачество, обработка кожи, изготовление изделий из стекла, разнообразной керамики — амфор, покрытой черным и красным лаком, а также красками разных цветов посуды. Быстрыми темпами развивалась торговля, для обеспечения которой греки чеканили собственную монету. Для местной знати изготовлялись разнообразные ювелирные изделия. С местным населением производился и натуральный обмен. Общественные мероприятия проводились на городской площади — агоре, вблизи которой находились главные культовые сооружения. В начале I тыс. н. э. в Северное Причерноморье попадает римское оружие (короткий меч, железный панцирь, копье с длинной железной втулкой).

Духовная культура жителей древнегреческих колоний постоянно ощущала влияние античного мира. На первых этапах в города-полисы Северного Причерноморья были перенесены все достижения культуры метрополии. Но в процессе развития северопонтийских городов возникали и усиливались местные особенности, что определялось их географическим положением, социально-политическим устройством, этнической обстановкой. Культура городов-государств Северного Причерноморья — Боспора, Ольвии, Тиры, Херсонеса — не была однородной.

В колониях со времен их создания была развита письменность, а греческий язык оставался официальным вплоть до гибели этих государств. В Ольвии, в частности, почти не найдено латинских надписей, их больше среди материалов крымских памятников. Большое внимание уделялось просвещению, физическому воспитанию (пятиборье, стрельба из лука, бег и др.). Развивались история, философия, медицина. Значительное место в культурной жизни переселенцев занимали театр, музыка, литература, искусство (монументальная живопись, мозаика, скульптура, коропластика — изготовление терракотовых статуэток, памятники прикладного искусства).

Религия также была греческой, в своей основе политеистической, т. е. основанной на поклонении многим божествам. Природа представлялась древним грекам живой, населенной необычными существами. В истории развития религиозных представлений у причерноморского населения условно можно выделить два значительных периода. Для первого (VI–I вв. до н. э.) характерен в основном греческий пантеон божеств. Особенно популярным было почитание Аполлона, Артемиды, Зевса, Афродиты, Диониса-Вакха. Большое значение имело и почитание героев — Ахилла и Геракла.

Во втором периоде (I–IV вв. н. э.) произошли значительные изменения: в религию вышеупомянутых групп населения проникают и становятся популярными культы негреческого происхождения (Кибела, Митра, Изида и др.), вводится культ римских императоров, усиливается роль локальных культов, синкретизация и абстрагизация отдельных божеств. И уже в конце этого периода появляются первые ростки христианства.

Расписная керамика: 1, 2 — фрагмент хиоского кубка. Березанское поселение, VI в. до н. э.; 3 — ваза из погребения в кургане Темир-Гора, вторая половина VII в. до н. э.; 4 — самосский аск. Ольвия, VI в. до н. э.; 5 — клазоменская амфора. Ольвия, VI в. до н. э.; 6 — чернофигурная пелика. Пантикапей, VI в. до н. э.; 7 — краснофигурный алабастр. V в. до н. э.; 8 — белофонный алабастр. V в. до н. э.; 9, 10 — чернофигурные алабастры. VI в. до н. э.; 11 — акварельная амфора. Ольвия, IV в. до н. э.

Взаимовлияние античных северопричерноморских городов-государств способствовало ускорению разрушения родо-племенных отношений у скифов, сарматов, иных групп населения этого региона современной Украины. Благодаря древнегреческим переселенцам местные жители знакомились с греческой и римской культурой, что, в свою очередь, привело не только к возникновению своеобразного варианта культуры, но и способствовало дальнейшему расцвету местных древних народов Северного Причерноморья. Греки и римляне принесли сюда свои технические достижения, высокое мастерство, особенно в областях архитектуры, ремесел, искусства.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

§ 2. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

§ 2. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ Скифы. Древнейшими племенами юга нашей страны были киммерийцы. Письменные свидетельства о них содержатся в трудах Гомера, Геродота, Страбона. Киммерийцев вытеснили из Северного Причерноморья скифы, которые оказали

Глава 8 Гладиаторские игры на берегах Северного Причерноморья

Глава 8 Гладиаторские игры на берегах Северного Причерноморья Обычно все, что относится к гладиаторам, представляется нам достаточно далеким, связанным с территорией Италии или, по крайней мере, с землями, освоенными римлянами в процессе завоеваний. Между тем во времена

ГРЕЧЕСКИЕ ГОСУДАРСТВА СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

ГРЕЧЕСКИЕ ГОСУДАРСТВА СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ Наиболее крупным полисом на западе северопонтийского региона была Ольвия – одна из древнейших греческих колоний, основанная на рубеже VII—VI вв. до н. э. неподалеку от впадения в Черное море реки Гипанис (совр. Южный Буг)

Раздел 3. ХРИСТИАНИЗАЦИЯ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ. СТАНОВЛЕНИЕ ПОЗДНЕАНТИЧНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Раздел 3. ХРИСТИАНИЗАЦИЯ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ. СТАНОВЛЕНИЕ ПОЗДНЕАНТИЧНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ В исторической литературе благодаря церковным преданиям довольно долго господствовало мнение о том, что христианство укрепилось в Херсонесе, как и во всей Римской империи, к концу

Крым и степи Северного Причерноморья во второй половине IX-X вв.

Крым и степи Северного Причерноморья во второй половине IX-X вв. В начале 850 г. в составе империи появляется новая административная единица — фема Херсона. Правда, власть стратига здесь распространялась только на Херсон и ближайшую округу. Климаты оказались тогда под

II. Сношения северного Причерноморья с югом в III и вначале II тысячелетия до х. э

II. Сношения северного Причерноморья с югом в III и вначале II тысячелетия до х. э Предпосылки для возникновения и роста постоянно действующего межплеменного обмена окончательно складываются с переходом первобытных племен на среднюю ступень варварства. Этот переход связан

III. Сношения северного Причерноморья с югом во II тысячелетии до х. э

III. Сношения северного Причерноморья с югом во II тысячелетии до х. э Второе тысячелетие до х. э. явилось временем дальнейшего развития племен северного Причерноморья, находившихся на средней ступени варварства, в условиях культуры медно-бронзового периода. Племена эти

IV. Сношения северного Причерноморья с югом в начале I тысячелетия до х. э

IV. Сношения северного Причерноморья с югом в начале I тысячелетия до х. э Сношения северного Причерноморья с югом достигают значительно большей интенсивности на следующем этапе исторического развития, в поздний период бронзового века, т. е. примерно с XI до VIII–VII вв. до х.

VI. Сношения северного Причерноморья со странами юго-востока в VII–VI веках

VI. Сношения северного Причерноморья со странами юго-востока в VII–VI веках Обратимся теперь к археологическому материалу и постараемся проследить по нему, как развились внешние связи и сношения племен северного Причерноморья в VII в. до х. э.При этом мы так же, как и в

VII. Сношения северного Причерноморья с греками в VII веке

VII. Сношения северного Причерноморья с греками в VII веке Обратимся теперь к юго-западным внешним связям северного Причерноморья в VII и в VI вв. до х. э. Те же самые условия внутреннего развития населения степей, о которых мы говорили выше, и здесь привели к новым формам и к

3. ЗАСЕЛЕНИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ И ПРИАЗОВЬЯ

3. ЗАСЕЛЕНИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ И ПРИАЗОВЬЯ Заселение южных степей. Освоение русским и украинским народами необозримых пространств Северного Причерноморья и Приазовья началось еще в XVI в. с возникновением донского и

Глава V. АНТИЧНЫЕ ГОРОДА-ГОСУДАРСТВА СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

Глава V. АНТИЧНЫЕ ГОРОДА-ГОСУДАРСТВА СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ Выдающееся значение в истории человечества имело античное общество, ею культура. Многочисленные его достижения в разнообразных отраслях человеческой деятельности вошли составной частью в основу

1. ГРЕЧЕСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

1. ГРЕЧЕСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ Причины греческой колонизации. Заселение греками Северного Причерноморья не было единичным, случайным явлением в истории развития античного общества. В VIII–VI вв. до н. э. этот процесс охватил территорию Апеннинского

ГЛАВА I Первобытнообщинный строй. Греческие колонии Северного Причерноморья. Скифы

ГЛАВА I Первобытнообщинный строй. Греческие колонии Северного Причерноморья. Скифы Первобытнообщинный строй занимает самый большой период в жизни человечества, начиная с появления человека (около 2,5 миллионов лет тому назад) до образования классовых обществ.

ГРЕЧЕСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

ГРЕЧЕСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ Выдающееся значение в истории человечества имело античное общество, его культура. Многочисленные его достижения в разнообразных отраслях человеческой деятельности вошли составной частью в основу европейской

Глава XVI ЭЛЛИНСКИЕ ГОРОДА И ГОСУДАРСТВА ЗАПАДНОГО И СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ В ЭПОХУ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

Глава XVI ЭЛЛИНСКИЕ ГОРОДА И ГОСУДАРСТВА ЗАПАДНОГО И СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ В ЭПОХУ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ В 29-27 гг. римляне предприняли очередную попытку укрепить влияние в Западном Причерноморье, послав военную экспедицию против бессов и других непокорных фракийцев, поручив