Глава 8 «Бьют челом крестьяне господину своему…»

Глава 8

«Бьют челом крестьяне господину своему…»

До сих пор, путешествуя по времени на посадничьих усадьбах, мы знакомились только с историей самой находки берестяных грамот, адресованных семье посадников или написанных членами этой семьи. Сейчас все эти письма, которые собирали девять лет, разложены перед нами. Их двадцать шесть. Двадцать шесть кусков бересты, плотно зажатых между стеклами и окантованных.

Одно письмо Варфоломея. Одно написано Лукой. Шесть писем получил Онцифор и два написал сам. Шесть писем адресовано Юрию Онцифоровичу. Восемь — Михаилу Юрьевичу. Одно — написано Андреяном Михайловичем. Одно получено Андреяном Михайловичем, его братом и матерью. Двадцать шесть писем и шесть поколений одной семьи.

Но это, разумеется, не все грамоты, связанные с посадничьей семьей. В действительности их больше. Ведь кроме тех писем, на которых сохранились имена адресатов или авторов, на усадьбах «Д» и «И» найдено немало обрывков, утративших свои первые строки. Имея дело с такими обрывками, нельзя абсолютно точно угадать их адресатов. Однако они найдены на посадничьих усадьбах, в слоях, которые связаны с определенными периодами в истории посадничьей семьи. Таких обрывков собрано несколько десятков, и они содержат порой не менее ценные сведения для характеристики знатного боярского рода.

О чем же рассказывают все эти письма? Задав этот вопрос, мы подошли к одному из самых важных теоретических споров, касающихся истории средневекового Новгорода. К проблеме экономической природы Новгородской республики. Говоря проще — к вопросу о том, кому в Новгородской республике принадлежала власть.

Перед каждым человеком, думающим о средневековом Новгороде, невольно возникает привычный образ большого торгового города на Волхове. Серая гладь широкой реки расцвечена всеми красками бесчисленных парусов. Перекликаются кормщики. На шумных пристанях скрипят блоки. Проплывают на смоленых канатах тюки фландрских сукон и двинской пушнины. По наклонным помостам с гордо выгнувших свои резные носы ладей и учанов загорелые моряки выкатывают бочки дорогого фряжского вина. Пахнет рыбой, смолой и нагретой солнцем древесиной кедра. Разноголосая, разноязыкая речь — русская и немецкая, шведская и карельская, новгородское «цоканье» и московское «аканье». Шумит торг. А в тени розовых стен церкви Параскевы-Пятницы, покровительницы торговли, бывалые корабельщики плетут небылицы о заморских странах и самозабвенно врут о дочери морского царя и Садке богатом госте.

Что ж! Приблизительно так и было. Один из крупнейших купе городов Европы Новгород стоял на пересечении важнейших международных торговых путей. Многие из его дальних связей были проверены и уточнены при раскопках. Среди бесчисленных добытых из земли древних предметов немало и таких, которые привезены из стран Западной Европы, и с далекого Юга, и из пестрых, голубых и зеленых, стран Средней Азии. Новгород отливал свои деньги-слитки из западноевропейского серебра, вырезал для своих женщин украшения из прибалтийского янтаря, грыз грецкие орехи, причесывался самшитовыми гребнями, ел беломорскую семгу, намыливался в бане средиземноморской губкой, ставил на стол расписную поливную иранскую посуду, кроил фландрские сукна.

Новгород вез за свои рубежи мед и воск, северную пушнину, кожу и рыбу, снабжал западноевропейским серебром всю Русь до Рязани и Нижнего Новгорода, с запада на юг и восток перевозил западноевропейские товары, а на запад — восточные и южные.

На фоне этого колоссального товарообмена перед глазами исследователей долгое время маячили только две основные фигуры — фигура богатого гостя, купца, держащего в своих руках все нити большой торговли, и фигура производителя купеческих товаров — охотника, рыболова, бортника. Принято было считать, что только торговля была основой новгородской экономики. Ни ремесло, ни земледелие на нее не влияли. Летопись пестрит сведениями о нехватке в Новгороде собственного хлеба, который трудно вырастить на тощих северных почвах, а о ремесле она вовсе молчит. И поскольку главной фигурой в Новгороде был купец, ему принадлежала и вся власть в республике. Все эти посадники, возглавлявшие государство, наверняка составили свое богатство и упрочили его, покупая одни товары, продавая другие и наживаясь на третьих. Так думали почти все историки в XIX веке и многие историки в первой трети XX века.

Потом археологи, добыв и изучив десятки тысяч древних предметов из средневековых слоев Новогорода, расчистив остатки многочисленных древних мастерских, открыли третью важнейшую фигуру новгородской истории — фигуру ремесленника, владевшего всеми тайнами обработки металла и дерева, кости и кожи, камня и шерсти, изготовлявшего и бытовые предметы, и инструменты, умевшего не только построить дом, но и наполнить его тысячью великолепно сделанных вещей. А анализ письменных источников — летописей и актов, писцовых и лавочных книг выдвинул на первый план в управлении республикой фигуру боярина-землевладельца, которому принадлежали села и пашни, рыбные ловы и промысловые леса. Это его товары перепродавались потом купцами, принося наибольшую прибыль своему первоначальному владельцу. Купец и боярин-землевладелец этим анализом были противопоставлены друг другу. Была высказана уверенность в том, что главная роль купца состояла в посредничестве между действительными владельцами богатств — феодалами-землевладельцами — и рынком, а власть в Новгородской республике принадлежала кичащимся своим происхождением родовитым хозяевам богатейших и обширнейших земельных угодий. Основу новгородской экономики, источник новгородских богатств советские историки увидели не в международных купеческих спекуляциях, а в нещадной эксплуатации боярами массы новгородских крестьян и ремесленников.

И вот теперь эту мысль можно было проверить десятками писем, полученных в городской усадьбе одной из самых родовитых боярских семей, представители которой полтораста лет правили боярской республикой.

О чем же рассказывают эти письма? О землевладении? Или о торговле? Чем в своей каждодневной жизни были озабочены шесть поколений Мишиничей — Онцифоровичей? Прочитаем те грамоты, которые дают представление об экономике боярского хозяйства.

Начнем с самых древних грамот, с тех, которые извлечены из слоев эпохи Варфоломея и Луки.

Грамота № 391, написанная рукой Варфоломея, упоминает «ржи много». В тех же слоях на усадьбе «Д» найдены еще три грамоты, не сохранившие имен авторов и адресатов. Вот грамота № 191: «…деже ржи с Офлемовими людми. А найма дай коробью ржи». Слово «дежа» в этой грамоте означает определенную меру сыпучих тел. Это слово в древнерусских документах впервые встречено в одной из берестяных грамот еще в 1952 году и с тех пор несколько раз повторилось. Сейчас в некоторых диалектах оно означает квашню, кадку, в которой творят тесто. В древности такими кадками измерялось зерно. Слово «найм» означает здесь способ расчетов с зависимыми людьми. Речь в грамоте идет об использовании крестьян при уборке урожая и о расплате с ними. Грамоты № 320 и 327 из того же слоя сохранились в обрывках. В них исчислены в деньгах, овсе и, вероятно, ржи крестьянские повинности.

Все грамоты времени Варфоломея и Луки говорят о заботах, связанных с землевладением. Перейдем теперь ко времени Онцифора. Оговоримся только, что писем самого Онцифора мы пока не касаемся, они заслуживают особого рассказа.

Грамота № 98, с находки которой началось наше знакомство с Онцифором Лукиничем, упоминала его рабу и холопа. В ней, по всей вероятности, речь шла о разделе рабов.

Другая грамота — № 99 называет своим адресатом Онцифора. Она написана не очень грамотно, зато сохранилась целиком и в переводе читается так: «Поклон от Ондрика к Онцифору. Приказываешь про рыбу, а мне смерды не платят без руба. А ко мне пришли человека и грамоту. А что у тебя недобор старый, пришли жеребьи».

В грамоте нужно объяснить четыре слова: «смерды», «руб», «недобор» и «жеребьи». Смерды — это государственные крестьяне, которые платят повинности за — пользование в данном случае рыболовными участками. Слово «руб» встречено впервые, но в древнерусских документах известно слово «разруб», которое означает «раздел», раздел земли, раздел участков, раскладку повинностей. Очевидно, доля выплаты повинностей у разных смердов была разной, и Андрей просит Онцифора прислать эту грамоту, на основании которой он и будет взымать с крестьян рыбный оброк; еще нужно перечислить участки — «жеребьи», с которых Андрей должен получить недоимку, «недобор», за прошлый год или прошлые годы. Снова перед нами землевладельческий документ, хотя речь в нем не о зерне, а о рыбе.

С этой грамотой как бы перекликается целая маленькая — всего в три слова записочка № 325: «Ортимие не недоборной». Там речь шла о списке должников, «недоборных». Здесь же рукой господина или ключника засвидетельствовано, что какой-то Артемий заплатил все сполна.

Вот еще одно письмо управляющего своему господину. Судя по месту и уровню залегания находки, эта грамота, получившая номер 102, адресована Онцифору Лукиничу: «Поклоно от Ф… еси велиле, велиле верши имате, творяце и виновати. Одину три коробеи ув Ыванка узяле. Староста Олескандрова погоста бееть целом, стобы еси, господине, окупиле и… лово положиле со мною, аже ти… окупити их, тиы отошлии».

Здесь два трудных слова: «верши» и «окупить». «Верши» — так в Новгороде назывался хлеб на корню или в зерне. «Окупить» значит взять выкуп за крестьянина, который ушел к другому феодалу, не заплатив своих долгов прежнему владельцу. Ключник докладывает своему господину, который приказал удержать хлеб у крестьян, заявивших об уходе от него, что у Иванка отобрано три коробьи. Коробьями в Новгороде измерялось зерно. Другие крестьяне успели уйти в Александров погост, и староста этого погоста просит сообщить размер этого долга и разрешить вернуть его позднее, когда крестьяне смогут. А может, он готов и сам расплатиться за них, чтобы потом взыскать с лихвой в свою пользу.

В грамоте № 345 на этот раз господин пишет своим крестьянам: «…а звало есмь васо в городо, и вы моего слова нь послушали. А како приедуте по васо дворянь, тако будить». Господин грозится прислать дворян к ослушавшимся его крестьянам. Как об этом сообщают новгородские законодательные акты, господин в случае неповиновения крестьян должен был сначала вызвать их в город «позовкою», а затем, если это потребуется, послать за ними специального чиновника — дворянина. По-видимому, в нашем случае дворяне не потребовались. Крестьяне пришли сами и принесли то письмо, которым их вторично вызвали в город к своему господину.

Все эти грамоты снова характеризуют Мишиничей как крупных землевладельцев, всецело занятых в своем хозяйстве управлением обширными волостями.

А вот письма, полученные Юрием Онцифоровичем. Эти документы вдвойне ценны для нас не только потому, что они снова и снова рисуют вершителей судеб Новгородской республики вотчинниками, владельцами обширных земельных участков и тысяч крестьян, но и потому, что в них мы впервые слышим голос самих крестьян, повествующий об их судьбе, о жизни под управлением боярских приказчиков. Однако будем знакомиться с этими письмами по порядку.

Грамота № 386. В крохотном обрывке лишь несколько букв, но эти буквы складываются в слова: «…о земле…».

Грамота № 96. Снова обрывок: «…ле без емников и я омеши двои за Федора з бра…». Упоминаются «омеши» — сошники и «емники» — рукояти. Письмо сообщает о состоянии сельскохозяйственного инвентаря.

Грамота № 97. Обрывок из начала письма: «Господину Юрию челом бее Ортьмъка и Деица. Рожь продають по…». Артемка и Деица, как можно догадываться, сообщают Юрию Онцифоровичу о ценах на рожь.

Грамота № 104. Обрывок, в переводе не нуждающийся: «…а земля сама ся окупить твоим здоровием».

Грамота № 273. Обрывок письма, посланного Юрию и Афанасию. В нем по существу нет никакого конкретного содержания. Но авторами письма названы Павел и «все Мравгицы», то есть жители деревни Мравгицы. Снова крестьянское письмо феодалам.

И, наконец, целое письмо, грамота № 370: «Поклон ко Юрью и к Миксиму от всих сирот. Цто еси дал нам за клуцка, за нас не стоть, нас продаеть, и окрадони от ного есми. А лежини от ного, не отъезде да. А ми есми в том погибли. Аже ему будьть сидить, намам сили ниту сидити. А да нам смирного человека. А на том тобе цолом».

В письме много ошибок, пропущенных букв. Это и понятно — ведь написано оно от имени крестьян, называвшихся в Новгороде XIV века «сиротами». В переводе крестьянская жалоба звучит так:

«Поклон к Юрию и к Максиму от всех крестьян. Что ты дал нам за ключника? Он за нас не стоит, обременяет нас поборами, и мы им ограблены. Мы из-за него стали лежнями, так как он не разрешает нам отъезжать…»

Здесь остановимся, чтобы пояснить слово «лежни» и разобраться, почему крестьяне стали «лежнями». В словаре Даля при слове «лежень» упоминается одно из его значений, которое в XIX веке еще сохранялось в языке. «Лежнем, — пишет В. И. Даль, — в монастырях зовут больничного старца, больного или дряхлого монаха, не выходящего из кельи». Вероятно, это место письма «сирот» нужно понимать так: из-за того, что ключник не разрешает крестьянам отъезжать на промыслы, на охоту, рыбную ловлю, для выполнения собственных хозяйственных дел, крестьяне превратились в неподвижных лежебок, подобных дряхлым старцам. Возможно и другое толкование этой трудной строчки в письме. Слово «лежни» встречается в литовском Судебнике короля Казимира 1468 года. Там оно, напротив, означает людей, не имеющих оседлости, бродяг, а также постояльцев местного населения. Может быть, крестьяне жалуются на то, что ключник их притесняет, а обо всяких бродягах заботится? Тогда можно перевести и так: «А бродяги от него не отъезжают» или «А всяких бродяг он привечает».

Скорее же всего мы абсолютно неверно прочли трудное место письма и прав Л. В. Черепнин, который читает его иначе: «Але ж ини от ного. Не отъездед, а ми есми в том погибли», то есть — «и иное от него»: «ключник не стоит за крестьян, обременяет их поборами, ограбил их, и многое иное творит».

Возможно, нам следовало остановиться на этом последнем толковании текста, не рассуждая столько о «лежнях», которых, оказывается, в письме и нет, но ведь предложение Л. В. Черепнина появилось после многолетних споров о том, как нужно понимать это трудное письмо, и сама история чтения грамоты поучительна. Теперь продолжим перевод:

«Если он от нас не уедет, нам остается погибнуть. Если он будет и дальше сидеть, нам оставаться нет сил. Дай нам смирного человека. А в том тебе челом бьем». В уже цитированной раньше грамоте № 102 говорилось о крестьянах, ушедших от своего господина. Здесь крестьяне только грозят уходом, если господин не заменит ключника.

Били челом крестьяне господину Юрию Онцифоровичу безуспешно, иначе им не пришлось бы посылать еще одну грамоту о той же беде. Вот обрывок грамоты № 94. Напомню, что это первое берестяное письмо с посадничьим именем. «Биють целом крестьяне господину Юрию Онцифоровицю о клюцнике, зандо, господине, не можем ницим ему удобритися. Того, господине, с села… господине, буянить. А себе, господине…»

Здесь только одно трудное слово — «зандо», настолько редкое, что сразу после находки грамоты № 94 его приняли за имя ключника. «Зандо» — одна из форм забытого русского слова «зане», которое означало «потому что». Крестьяне пишут Юрию Онцифоровичу, что ничем не могут угодить ключнику, буянящему у них в селе. А может быть, это жалоба других крестьян и на другого ключника? Мало ли этих ключников буянило по селам посадника Юрия?

А вот письмо ключника, вынужденного заступиться за обнищавшую крестьянскую семью, обрывок грамоты № 353: «…ныне ту, у вдовкиных детей на тых сохах семян нету ни деже, ино не дашь коний и семена… буде…».

«Сохой» в Новгороде XIV–XV веков называлась окладная единица, определенное количество земли, с которой владельцу шел доход от обрабатывавших ее крестьян. У вдовкиных детей — детей какой-то вдовы — на тех сохах, какие им были предоставлены, нет ни дежи семян. Если господин не даст им семян и коней, чтобы распахать землю, то вдовкиным детям придется совсем туго.

И еще одна грамота, полученная Юрием Онцифоровичем, — берестяное письмо № 167: «Челобитье от мелника из Злостьици к Юрью к Оньцифорову. Чоби, господине, попецелилеся горюнами. А н(ы)нь посли свой человек». Письмо написано Юрию Онцифоровичу мельником из села Злостьицы. У Юрия был не один мельник, а несколько; автор письма поэтому называет село, в котором он живет. Мельник нуждается в защите от кого-то, он просит Юрия помочь ему, прислав своего человека. По мнению А. В. Арциховского, эта грамота помимо всего прочего свидетельствует о существовании в древней Руси мукомольного баналитета, подобного западноевропейскому. Мукомольный баналитет обязывал крестьян пользоваться мельницей только своего господина, оплачивая ему помол зерна. Л. В. Черепнин полагает, что грамота сообщает также об институтах защиты — патронате и иммунитете. Мельник, по-видимому, хлопочет о подсудности только своему боярину, а не каким-либо местным властям.

В переписке Юрия Онцифоровича мы видим те же заботы, которые одолевали его предков, — заботы крупного землевладельца, эксплуатирующего труд бесчисленных крестьян при помощи дворян, приказчиков и ключников. Боярские городские усадьбы, эти ячейки огромного новгородского улья, наполнялись богатствами бескрайней Новгородской земли, чтобы стать источником силы, могущества и власти сравнительно небольшого слоя крупнейших землевладельцев Новгорода.

Для характеристики хозяйства новгородской боярской семьи особенно значительна переписка Михаила Юрьевича и его наследников. Вот несколько грамот с перечислением крестьянских повинностей.

Грамота № 161: «Перха 3 кади ржи. Наум 3 ржи. Огафаноко кадь ржи. Грига 2 кади ржи. Кулба кадь ржи. Филимон 3 кади ржи. Офромеець кадь ржи. Васке 2.кади ржи. У Обакунця 2 кади ржи. У Максимця 2 кади ржи. Шестьники 5 кадей ржи. У Окиша 2 кади ржи. У Тораха 3 кади ржи. Исак пол 3 третьи ржи. У Съсья 2 ржи. У Токаря 2 ржи. У Микитци кадь ржи. У Доманта 3 ржи. У Овсяника кадь ржи. У Понарьи полътреть ржи. У Юрка 2. У Чупровыхо 5 ржи». Только по одной этой грамоте семья Михаила Юрьевича получала единовременно 51 кадь ржи.

Грамота № 162: «На Терехе и на Лутьянь рубль. И на их внучате, на Микифоре, на Григорь 4 гривни. На Онане, на Пелемчах полтинна. У Сеш… коробе ржи. На Ргиторьи 5 коробе овса да коробья жита. На Мине 2 гривни. На Машке 2 гривне». Здесь повинности исчислены не только в ржи, но главным образом в деньгах, а также в овсе и жите. Житом в Новгороде назывался ячмень.

Грамота № 299: «А от Гриска осмина жри. У Са… И у Михали у Шила есми… И у Лягаца осмина ржи. У Н…смина ржи. У Фефана осмна овьса. У В… да полъосмина жита». Снова рожь, овес, ячмень, только теперь в осминах — еще одна единица измерения зерна.

Грамоту № 313 своему господину Михаилу Юрьевичу пишут крестьяне Смердыньскые, а крестьяне из другой деревни, называющие себя по месту жительства Черенщанами, прислали ему два письма. В одном пишут, как по приказу Михаила Юрьевича и ключника они переставляют на новое место двор. Это грамота № 157. А другое их письмо — грамоту № 311 — нужно воспроизвести целиком:

«Господину своему Михаилу Юрьевичу хрестяни твои Череншани чело бию, те што еси одода деревенеку Климецу Опарину. А мы его не хътимо. Не суседней человеке. Волено бъ деиты». — «Господину своему Михаилу Юрьевичу крестьяне твои Череншане челом бьют, из деревеньки, которую ты отдал Климу Опарину. А мы его не хотим. Не соседний человек…». Последнюю фразу Л. В. Черепнин прочел: «Волено бъ де и ты» и перевел: «(Над нами) волен (только) бог и ты».

Из содержания грамоты и ее тона ясно, что Михаил Юрьевич отдал или продал Климу Опарину деревеньку со всеми населявшими ее крестьянами. Однако сами крестьяне не признают за ним такого права, полагая, что они обязаны подчиниться новому владельцу только в том случае, если бы он был «суседним» человеком, иными словами — совладельцем, компаньоном Михаила Юрьевича. «А мы его не хотим», — пишут крестьяне о Климе.

Заметили ли вы, как по своему тону похожи одна на другую крестьянские жалобы, хотя их разделяют порой несколько десятков лет? Методы эксплуатации крестьян не менялись от того, чьими руками извлекался боярину доход с его вотчин — руками ли ключников или вассалов. Бремя же эксплуатации с каждым десятилетием становилось все более тяжким. Однако увеличение этой тяжести крестьяне склонны были связывать только с переменой тех лиц, которые требовали от них денег и зерна, будь то новый ключник или новый владелец, получивший землю у их старого господина. Сами бояре в этой системе занимают наиболее выгодную позицию. Между ними и крестьянами стоят менее значительные фигуры, действия которых со стороны могут показаться своеволием, а не исполнением боярских приказов. На эти менее значительные фигуры и обращался крестьянский гнев, тогда как сами бояре в глазах крестьян могли казаться даже близкими к богу заступниками, к которым в трудную минуту можно было обратиться с жалобой.

Разумеется, жалобы к действенным формам протеста против классового угнетения отнести невозможно. Но за этими жалобами стоит способность крестьян протестовать и более активно. Одним из таких активных способов был переход к другому господину. Намеки на него уже промелькнули в двух грамотах. В одной, не сохранившей имени адресата, староста просит своего господина, вероятно, Онцифора Лукинича, определить размер выкупа за отошедших от него крестьян. А в другой — письме «сирот» Юрию и Максиму — крестьяне прямо угрожают своим господам уходом от них: «Если ключник и дальше будет сидеть, — пишут они, — нам сидеть нет сил».

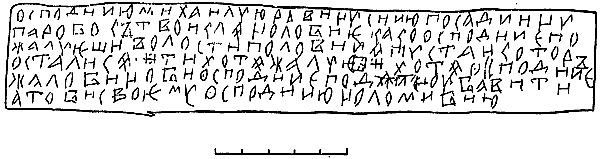

А вот еще одна грамота № 301, в которой такая угроза уже осуществлена. Это целое письмо в шесть строк: «Осподиню Михаилу Юрьвицу, синю посадницу, паробок твой Кля цоло бие. Како, осподине, пожалуеши волости? Половина пуста, и котор осталися, ити хотя. Жалуби хотя, осподине, жалоби, цоби, осподине, подати убавити. А тоби, своему осподиню, целом бию».

«Паробком» в средневековом Новгороде назывался слуга. Это письмо, следовательно, написано не крестьянином, а боярским слугой, дворовым человеком. Но вырвавшийся у него крик вызван непосильным бременем податей, обрушенных на спину и плечи крестьян: «Господину Михаилу Юрьевичу, сыну посадничьему, паробок твой Кля челом бьет. Как, господин, пожалуешь волости? Половина запустела, а те, кто еще остались, идти хотят. Жаловаться хотят, господин, жаловаться, чтобы ты, господин, подати убавил. Я же тебе, своему господину, челом бью».

Прорись грамоты № 301. Крестьянская жалоба на тяжесть боярских податей.

От непосильных податей половина крестьян в волости Михаила Юрьевича разбежалась, а оставшиеся «идти хотят». Куда? Может быть, последовать их примеру? А может, хотят идти всем миром в Новгород жаловаться. Господину на ключников? Или Великому Новгороду на господина?

Грамота № 297 сохранила сведения о другом не менее действенном способе крестьянского протеста: «Целобитье от Сергия з братьей из Рагуилова господину Михайли Юрьевицю. Стог, господине, твой ржаный цетверетьнъй тати покрали, овинов пять свезли…».

Сергий и его братия из Рагуилова сообщают Михаилу Юрьевичу, что его ржаной стог украли воры. Емкость стога измеряется пятью овинами. И самый стог называется четверетным. Это обозначение стало возможным расшифровать только путем сравнения с терминологией других берестяных грамот.

Найденная еще в 1952 году грамота № 23 никакого отношения к посадничьему хозяйству не имела. Она написана другому землевладельцу — Фоме, жившему в конце XIV — начале XV века на перекрестке Великой и Холопьей улиц, тому самому Фоме, о доходах которого говорилось в первой открытой в Новгороде берестяной грамоте. Но вот что было в грамоте № 23: «Поклоно от Карпа к осподину моему Фоми. Было есми, осподинь, на Пустопьржи, рожь есмь роздилило с Ольксой, с Гафанкомо. Ньмного, осподинь, ржи на твою цасть, два овина цьтвьрти. А Пянтьликь видьль самь» — «Поклон от Карпа к господину моему Фоме. Были мы, господин, на Пустоперже, рожь разделил с Олексой и с Гафанком. Немного, господин, ржи на твою долю: два овина четверти. А Пянтелик видел сам».

В этой грамоте рассказывается, как боярский приказчик Карп в присутствии свидетеля Пянтелика разделил урожай между Олексой и Гафанком, с одной стороны, и своим господином Фомой, с другой. Фоме досталось два овина, что составляет четверть всего урожая. Следовательно, Олекса и Гафанко обрабатывали принадлежавшую Фоме землю на условиях выплаты ему четверти урожая. Подобное условие существовало и на землях Михаила Юрьевича в Рагуилове. Там посадничьему сыну принадлежал четверетный стог объемом в пять овинов, составлявший четверть урожая, который был собран, по-видимому, Сергием с братией. Однако стог украли, и Михаил Юрьевич лишился своей доли. Трудно представить, чтобы эту кражу совершили какие-то дальние, посторонние для той местности воры. Украсть немолоченный хлеб могли только живущие здесь же крестьяне, может быть, даже и сам Сергий со своей братией.

Нам остается прочесть только одну грамоту из числа тех, которые характеризуют хозяйство посадничьей семьи. Эта грамота — № 307 — одно из самых ярких свидетельств произвола, царящего в новгородских селах:

«Осподену Ондреяну Михайловицю, осподену Микыти Михайлоцю, оспоже нашей Настасеи Михайлове жене чолом бею крестьяне Избоищане. Здесь, осподо, у вашей вълости являются позовнице у Горотъне, и зде являтся ппозовници ложивы, и здесе, осподо, являются рукуписание лживыя. А перепесысысывають, вашь не требу и деяк. Позовници и рукопесаниа лживыя, а творяться, печатала. И ва Парфе рукусануея. А крестьяне вашь вам, своей осподи, цолом бею».

Человек, написавший грамоту № 307, несомненно, был достаточно грамотным. Об этом свидетельствует хотя бы его почерк — уверенный почерк человека, привыкшего писать. Но сейчас, когда ему потребовалось написать челобитье крестьян Избоищан своим господам, он слишком взволнован, чтобы писать правильно. Он пишет короткие фразы, повторяется, глотает концы слов, заикается. Прислушайтесь: «п-позовници», «переписы-сы-сы-вають». Одни и те же слова пишет всякий раз по-разному: «Михайловицю» — «Михайлоцю», «рукуписание» — «рукопесаниа» — «рукусаниуея», «чолом» — «цолом». Еще бы! В волости Онцифоровичей — и в Горотне, и в Парфе на Ловати, и в Избоище, где живут крестьяне-жалобщики, появились «позовницы». Так назывались в Новгороде лица судебной администрации, судебные приставы. Эти приставы опечатывают имущество, предъявляя «рукописания», то есть какие-то официальные грамоты, на которых они основываются в своих действиях.

Но эти «рукописания» — лживые, подложные. И сами приставы — самозванные. Они организовались в жульническую артель, захватили с собой печать и вдали от Новгорода, без дьяка и без представителя от самих Онцифоровичей, грабят крестьян. Люди, умевшие писать официальные документы, да к тому же еще обладающие печатью, могли в средневековой деревне наделать немало бед.

Однако возможно и другое толкование этой грамоты. «Рукописания», при помощи которых приставы обирали крестьян, действительно были подложными, жульническими, а вот сами приставы — несамозванцы. Они были самыми настоящими, и печать у них подлинная. Только пользовались они этой печатью для вымогательств и шантажа. Такое предположение возможно проверить и подтвердить показаниями других, хорошо известных и до находки берестяных грамот письменных источников.

Грамота № 307 найдена в слоях, датируемых при помощи дендрохронологии 1422–1446 годами. А вот что сообщает современник описанных крестьянами Избоищанами событий новгородский летописец под 1445 годом:

«…не бе в Новегороде правде и правого суда, и возсташа ябедници, изнарядиша четы и обеты и целованья на неправду, и начаша грабити по селом, и по волостем, и по городу, и беяхом на поругание суседом нашим, сущим окрест нас, и бе по волости изъезжа велика, и боры частыя, кричь и рыдание, и вопль, и клятвы всими людми на старейшины наша, и на град наш, зане не бе в нас милости и суда права».

Здесь речь идет о событиях, похожих, как две капли воды, на то, что творилось в волости детей и вдовы Михаила Юрьевича. «Ябедники» — это другое название «позовников», судебных приставов, — договорились заняться вымогательством. Летопись подчеркивает именно организованный характер задуманного ими шантажа. Они подобрали сообщников («изнарядили четы»), составили грамоты на взыскание («обеты») и присягнули друг другу в своем намерении выполнить задуманное ими предприятие («изнарядили целование на неправду»). И начали грабить по селам, волостям и даже в самом Новгороде. И было по волостям разорение великое. И были крик и рыдание, и проклятия от всех людей на старейшин новгородских — или, как их называет летописец в другом месте, на «бояр бесправдивых», — и на самый Новгород, потому что не было в нем милости и правого суда.

Это очень важное летописное сообщение объясняет одну из главных причин равнодушия простых людей к судьбе Новгородской республики в самый опасный для нее момент, который наступит спустя каких-нибудь тридцать лет: если еще в XIV веке новгородские крестьяне и ремесленники с оружием в руках защищали вечевой строй, то в семидесятых годах XV века, когда началось присоединение Новгорода к Москве, они уже достаточно хорошо разобрались, кто виноват в том, что легшие на их плечи подати были непосильными, а поборы частыми. И почему не было для них милости и правого суда. В описанном здесь эпизоде, ответственность за который можно было бы целиком возложить на преступных судебных чиновников, новгородские люди сумели разглядеть главных виновников — «бесправдивых бояр», старейшин Новгорода и Новгородской земли, ее посадников и тысяцких, членов правящего Новгородом «Совета Господ», которые к середине XV века держали в своих руках все нити политической власти и влияния в городе и его области.

В 1433 году новгородский архиепископ Евфимий II построил для заседаний «Совета Господ» знаменитую Грановитую палату. Спустя восемь лет ее расписали фресками, поместив около входа сохранившееся до наших дней изображение Христа с раскрытой книгой в руках. В книге легко читается надпись: «Не на лица зряще судите, сынове человечестии, но праведен суд судите: имже бо судом судите, судится и вам». И именно в это время в новгородскую литературу прочно входит фигура «неправедного судьи», выступающего не в образе пристава — «ябедника» или «позовника», — а в образе посадника-мздоимца Добрыни или посадника-мздоимца Щила. Зло неправедного суда в глазах простых новгородцев начинает выступать в одеждах высших руководителей боярской республики.

Вчитываясь в переписку посадничьей семьи, мы за строками берестяных писем хорошо разглядели, чем жили и как богатели вершители судеб Новгородской республики. Земля, владение землей, эксплуатация крестьян — вот основа благополучия и власти новгородского боярства. В грамотах Мишиничей-Онцифоровичей нет ни слова о заморских товарах, потому что торговля в боярском хозяйстве не играла определяющей роли. Но за строками берестяных писем мы можем увидеть и иную картину — Новгород, одиноко стоящий посреди обширной равнины, лишенной или почти лишенной других центров городской жизни. Вся эта необъятная территория служила основой одному городу, который и года не просуществовал бы, будучи оторванным от своей сельскохозяйственной округи.

Если отдельную боярскую усадьбу можно сравнить с сотами громадного улья, а все городское посадничье хозяйство — с ульем, то боярский Новгород — это чудовищных размеров пасека, соты которой непрерывно наполнялись медом, собранным с бескрайних полей и лугов Новгородской земли. Новгород не мыслим только в пределах его городских валов. Поэтому, обращаясь к другому образу и сравнивая расцвет культуры Новгорода, его историческую роль в судьбах России, его военные успехи с видимой отовсюду зеленой кроной могучего дерева, мы будем помнить, что это дерево собирало соки со всех концов Новгородской земли.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Чем танки бьют

Чем танки бьют С танковым оружием разобрались, теперь давайте разберёмся с противотанковым. Для того, чтобы вывести из строя танк и его экипаж, нужно пробить его броню. Для этого существует два вида снарядов.Первый вид – собственно бронебойные снаряды, которые, ударяясь

«Бьют часы двенадцать раз»

«Бьют часы двенадцать раз» В русской народной сказке двенадцать молодцев, «совершенно одинаковые с лица», сватаются к царевне Василисе Премудрой, и та тщетно пытается выбрать среди одинаковых молодцев своего настоящего суженого. Можно увидеть в образе Василисы

Глава XII. «Спасибо за грибы, челом за ананас »{1}

Глава XII. «Спасибо за грибы, челом за ананас»{1} «Съестные» подарки были широко распространены в начале XIX века.«В субботу я тебе послал рыбу, свежего лабардану, привезенного мне из Колы (граф Воронцов — ужасный до нее охотник). Не знаю, тебе понравится ли, ежели сказать тебе,

Чем танки бьют

Чем танки бьют С танковым оружием разобрались, теперь давайте разберемся с противотанковым. Для того, чтобы вывести из строя танк и его экипаж, нужно пробить его броню. Для этого существует два вида снарядов.Первый вид – собственно бронебойные снаряды, которые, ударяясь

Глава 17 Сталин обращается к своему главному оружию

Глава 17 Сталин обращается к своему главному оружию События 1937 года невозможно правильно понять, если игнорировать ту огромную роль, которую играла марксистско-ленинская теория в советской жизни. Поставив задачу переобучения партийных руководителей на всех уровнях,

«Дурака и в церкви бьют»

«Дурака и в церкви бьют» Поп у нас в деревне што червь в дупле копошится. Меня бы в ложке с водой утопил, кабы воля да сила. А как сила у яго малая, то он знай языком треплет, да и то втихомолочку.Уж очень это яму обидно стало, што я заставил яго молебствие служить и што заместо

Глава IV Народ. Крестьяне

Глава IV Народ. Крестьяне ЖакерияУсловия жизни крестьян после нашествия варваров: крепостное право. — Крестьянское сословие составляло в средние века главное большинство населения Франции, которое постепенно возросло до 12 миллионов в XIV веке и понизилось до 6 или 8

Глава II. Польские мещане и польская шляхта. — Земледелие и городская промышленность. — Польско-русские крестьяне. — Столкновение европейского хозяйства с азиатским. — Малорусские крестьяне в новых колониях. — Соперничества между мещанами и шляхтою. — Колонизация малорусских пустынь. — Украинные гор

Глава II. Польские мещане и польская шляхта. — Земледелие и городская промышленность. — Польско-русские крестьяне. — Столкновение европейского хозяйства с азиатским. — Малорусские крестьяне в новых колониях. — Соперничества между мещанами и шляхтою. — Колонизация

Глава 43. Как Казимир подчинил своему господству полешан

Глава 43. Как Казимир подчинил своему господству полешан Итак, вышеупомянутый Казимир, окруженный верными друзьями, устремляется к границам пруссов. Совершив много нападений на их соседей, он разбил их и, наконец, с трудом, в тяжелых военных столкновениях,

Глава 156. Почему куявяне отказались повиноваться своему князю

Глава 156. Почему куявяне отказались повиноваться своему князю В упомянутом году знатные люди (primates) Куявской земли, видя, что их князь Земомысл, презирая их самих, стал между тем следовать советам Бородатых Братьев, во всем выказывая [им] свою

28. ЛИЧНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КРЕСТЬЯН, ВЫШЕДШИХ ИЗ КРЕПОСТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. ВРЕМЕННООБЯЗАННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ И КРЕСТЬЯНЕ-СОБСТВЕННИКИ

28. ЛИЧНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КРЕСТЬЯН, ВЫШЕДШИХ ИЗ КРЕПОСТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. ВРЕМЕННООБЯЗАННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ И КРЕСТЬЯНЕ-СОБСТВЕННИКИ Несмотря на то что крестьянин, вышедший из крепостной зависимости, провозглашался собственником переданной ему земли,

ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ГОСПОДИНУ ВИЛЬГЕЛЬМУ ПИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ГОСПОДИНУ ОТТО ГРОТЕВОЛЮ

ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ГОСПОДИНУ ВИЛЬГЕЛЬМУ ПИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ГОСПОДИНУ ОТТО ГРОТЕВОЛЮ Разрешите приветствовать вас и в вашем лице германский народ с образованием

«Ударить челом государю»

«Ударить челом государю» Принимать челобитные — это была основная «работа» государя. Он как гарант божественной справедливости должен был блюсти народ свой в «правде», насаждая праведный суд и карая за неправедный. Поэтому все дела, даже самые мелкие, адресовались