Реки вспять

Реки вспять

Однако же рассказано еще не обо всех проблемах, возникших у русского купечества, дабы выполнить эту удивительно бездарную блажь «реформатора» по взгромождению центрального порта огромной страны в самой гуще комариных болот. Ведь необычайно возросшая цена на жилье и пропитание складывалась из условий жизни, которые в этой гиблой местности были просто невозможными. Вот что о них сообщает, например, голландский резидент. Ведь и проблемы заграницы в этом вопросе тоже следует понять. Им куда как проще было бы обирать нас через Москву или Архангельск:

«Голландский резидент жаловался, что в Петербурге за деревянный дом… надобно платить 800, 900 или 1000 флоринов, тогда как в Москве или Архангельске иностранный купец может жить за 200 флоринов в год; говядина в Петербурге — 5, 6 и 8 копеек за фунт, и дурного качества» [124, с. 451].

То есть говядина в Петербурге имела цену, эквивалентную икре в Астрахани!

И как цена жилья, так и пропитания в этой местности были вчетверо выше аналогичного в Архангельске, а расходы по перевозке грузов к морскому порту, при замене Петербургом портов Беломорья, стали превышать: при транспортировке товаров из Москвы — втрое, из Ярославля — вчетверо, а из Вологды — впятеро [16, с. 434].

И если прибавить ко впятеро возросшей себестоимости вывозимой на экспорт продукции из Вологды еще и вчетверо возросшую цену на проживание доставляющих сюда товары купцов, да если присовокупить сюда еще и предложение, в несколько раз превышающие здесь спрос, то обрисованная картина у этого «окна» представится более чем безрадостная. Ведь благодаря неслыханно возросшим затратам на доставку себестоимость русских товаров, заполняющих трюмы иностранных кораблей в Петербурге, должна была уподобить нашего местного производителя туземцу в заморских колониальных владениях прибывающих сюда англичан или голландцев.

Потому Петру I пришлось даже вводить особые законы на запрещение торговли основными товарами России через Архангельск: коноплей, льном и кожами.

Так Петром был подорван главный источник доходов нашего государства — торговля.

А вот как ему удалось своими новоизобретениями на грань истребления поставить и нашу ткацкую промышленность: «…указы Петра писаны без учета реальности, и исполнение большей части этих указов попросту вредно.

Примеры? Пожалуйста!

…Петр особым указом велел изменить ширину ткацких станков. Дело в том, что основную массу холстов выделывали тогда кустарным способом, поставив ткацкий станок в крестьянской или посадской избе. Станок был узким, потому что тесной и многолюдной была сама изба.

…Для ткацких же мануфактур под Холмогорами указ оказался губительным, потому что широких станков, принятых в европейских мануфактурах, тут попросту не было. А если даже и ввезли бы из-за границы (в чем не было ни малейшей необходимости), ставить такие станки было негде» [14, с. 55–56].

Заграницей, которую и здесь столь прилежно старался копировать Петр, труд был рабским: средства производства имел лишь работодатель. У нас же каждая ткачиха имела свой станок:

«Холмогорские ткацкие предприятия работали по принципу «рассеянной мануфактуры» — работницам выдавали сырье, платили, и они вырабатывали продукцию дома, а потом сдавали ее купцу» [14, с. 56].

Петр хотел сломать такую практику чисто силовыми методами и узаконить рабский труд, принятый заграницей. Но и здесь его нововведения закончились лишь излишней ломкой дров:

«В результате северные ткацкие мануфактуры пришли в совершеннейший упадок» [14, с. 56].

И здесь следует радоваться лишь тому, что и в данном случае начатое им дело так до конца и не было доведено:

«…ткацких станков в Московии было сотни тысяч, и чтобы их всех поломать, потребовалось бы, чтобы вся армия и весь чиновничий аппарат не занимались бы ничем другим. К счастью у Петра были и другие занятия» [14, с. 56].

Занятий было много: он, например, не переставая, строчил многочисленные указы:

«…известны тексты Петра, которые невозможно прочитать — они написаны во время езды, когда возок бросало из стороны в сторону и на бумаге возникали странного вида черты, отдельные невнятные значки. Что характерно — Петр никогда не пытался восстановить эти тексты, то есть вовсе не пытался воспользоваться плодами собственной работы.

И приходится прийти к выводу столь же грустному, сколь и неизбежному: все это писание указов, в том числе и в дороге, — вовсе не есть деятельность государственного человека. Это лишь имитация такой деятельности. Своего рода судороги человека, который органически не может остановиться, прервать вечного бега в никуда, движения, совершаемого ни за чем» [14, с. 59–60].

Вот еще пример полной безтолковости очередного его указа, одного из 20 тысяч, им написанных. Здесь его попугайничание загранице просто в одночасье истребило весь наш северный флот:

«…как-то, побывав на русском Севере, Петр усмотрел «старомодные» корабли и строжайшим указом повелел строить новые исключительно на «голландский» манер…» [15, с. 382].

То есть единовременно в кратчайший срок «…поломать все «неправильные» корабли и построить на их место «правильные»» [14, с. 56].

Для возможных ослушников он тут же пишет и строжайшую реляцию, где шутить со своим решением, объявляющим о разрушении русского северного флота, не советует никому: «…а буде кто станет делать после сего указу… тех с наказанием сослать в каторгу, и суда их изрубить» [75, с. 35].

И понятно, что после этой угрозы: «…перечить Петру никто не осмелился — и гораздо более подходящие для плавания в Ледовитом океане корабли стали ломать» [15, с. 382].

Так мы были лишены и всякой возможности сообщения с Западом через свои северные порты. И лишь по этой причине Петербург получил некоторую оттяжку времени, чтобы все же успеть сманить на свои гнилые склады русских купцов, теперь вообще потерявших всякую возможность сбыта своего невостребованного товара. Потому этой гнилой петровской затее все же удалось продержаться до того момента, когда на время оставленная без наших товаров Европа все же рискнула воспользоваться проковырянным Петром этим пресловутым «окном» в очень неудобном для нее порту, где западный ветер мог заточить их суда чуть ли ни на целую навигацию.

И только лишь после введения всех вышеперечисленных мер искусственное мертворожденное детище, некое такое «Петра творенье», смогло снискать себе право на дальнейшее существование.

А ведь по тем временам наш грузооборот через Архангельск по одному только вывозу льна, не считая многих иных видов нашей отечественной продукции, пользующейся необыкновенным спросом за рубежом, своим объемом как минимум в четыре раза превосходил весь объем торговли Запада с Востоком, проходивший через Италию [126, с. 321]! Через свои ледяные порты мы имели грузооборот в десяток раз более оживленный, нежели вся Европа в теплых лазурных водах Средиземноморья!

«…огромная торговля шла русскими товарами через Архангельск — в 1653 сумма вывоза через порт города за рубеж составляла свыше 17 млн. руб. золотом [в ценах дореволюционной России XX в. — A. M]…

«Россия, — писал в самом начале XVII в. француз Мержерет, — весьма богатая страна, так как из нее совсем не вывозят денег, но они ввозятся туда ежегодно в большом количестве, так как все расчеты они производят товарами, которые имеют во множестве…»» [92, с. 459].

Но имелся ли у нас под стать солидному качеству и количеству товаров соответственного образца торговый и рыболовецкий флот?

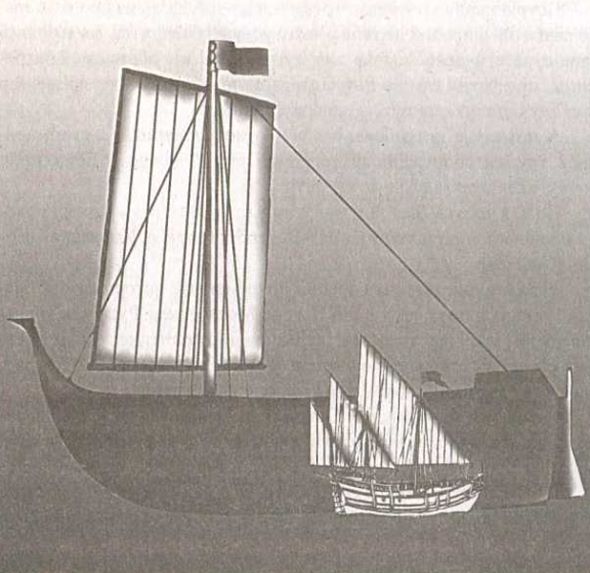

Еще какой! По Каспию, например, у нас ходили бусы: «…бус был огромным судном с водоизмещением до 2000 тонн… Для сравнения — ни одна из каравелл, на которых Колумб доплыл до Америки, не имела водоизмещения больше 270 тонн» [14, с. 56–57].

То есть наши каспийские морские суда были размерами своими в восемь раз больше их судов океанских!

Но ведь даже рыболовецкая шхуна поморов на фоне этих фелюг культуртрегеров выглядит более чем солидно: «…поморская лодия, водоизмещением до 500 тонн» [14, с. 57].

Бус был огромным судном с водоизмещением до 2000 тонн…

Для сравнения — ни одна из каравелл, на которых Колумб доплыл до Америки, не имела водоизмещения больше 270 тонн.

То есть, наши морские корабли были в 8 раз больше западных океанских кораблей!

То есть завоеватели Америки каравеллами, куда запихивали толпы вооруженных до зубов конкистадоров, называли, как получается, лишь утлые лодчонки, вдвое меньшие кораблей нашей даже чисто рыболовецкой флотилии! А уж каспийские бусы, так же, между прочим, уничтоженные Петром, в сравнении с ними просто исполины!

Но и наши древние торговые маршруты, что так же следует отметить, были давно проложены и благоустроены, а потому их использование и обходилось так дешево.

Петр порешил повернуть реки вспять и создать из промышленно развитой мировой державы захолустный бантустан, вывозящий свое стратегическое сырье для нужд столь им обожаемой заграницы, превратив самую цивилизованную державу того времени в отсталую полуколонию — донора Европы.

А потому и потребовалось в мертворожденный, с огромнейшим трудом сооруженный торговый путь, словно в бездонную бочку, вкладывать столько средств.

Но для чего он был задуман, тем и стал. Вот что по этому поводу сообщает митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев):

«Традиционная точка зрения современной исторической «науки» предполагает, что в XVII веке Московская Русь как общественный, государственный, культурный, политический и военный организм совершенно изжила себя, и лишь воцарение Петра I, царя-реформатора, вдохнуло в страну новую жизнь!

Симпатии историков к Петру и их неприязнь к Руси допетровской объясняется психологически просто: человек всегда приветствует то, что ему понятно, близко, и отвергает, недолюбливает то, чего понять он не в состоянии. Это даже не вина, а достойная всякой жалости беда современного массового сознания» [116, с. 225].

На самом же деле все обстояло с точностью до наоборот. Именно в допетровскую эпоху:

«…московский мужик судится судом присяжных, имеет гарантированную законом неприкосновенность личности и вообще относится к своему западноевропейскому собрату и современнику, как современный гражданин САСШ к современному Ди-Пи. Москва присоединяет Малороссию, добивает Польшу, отклоняет предложение о присоединении Грузии и слегка застревает на Амуре. Несколько позже Пушкин будет писать о бездне, над которой стояла Московская Русь. И еще позже Ключевский будет писать о несообразностях того государственного строя, при котором все это было достигнуто. И ни одного раза не задумается о полной несообразности всех своих построений… И если бы Ключевские признали живую систему Москвы, то они были бы вынуждены отбросить мертвую схоластику философии, а схоластика, и только она одна и кормила и поила их» [126, с. 351].

«Л. Тихомиров так суммирует административное устройство земской Руси (том 2, с. 75):

«Воевода, как представитель царя, должен был смотреть решительно за всем: чтобы государство было цело, чтобы везде были сторожа, беречь накрепко, чтобы в городе и уезде не было разбоя, воровства и т. д. …Воевода ведал вообще всеми отраслями ведения самого государя, но власть его не безусловна, и он ее практиковал совместно с представителями общественного самоуправления. Вторым лицом после воеводы является губной староста, ведавший дела уголовные… […губные старосты избирались только из профессионально служилого элемента, но избирались всем населением, в том числе и крестьянским. Так рисуют положение дел Платонов, Ключевский, Беляев и другие — И. С] … Затем следует земской староста — власть, выбранная городским и уездным населением. При нем состояли выборные от уездных крестьян, советники… У крестьян уездных, кроме общей с городом земской избы, были и свои власти. Крестьяне выбирали своих общинных старост, «посыльщиков» (для сношения с воеводой и его приказными людьми), выбирали земского пристава «для государева дела и денежных сборов»… По грамотам Грозного, монастырские крестьяне избирали у себя приказчиков, старост, целовальников, сотских, пятидесятских, десятников… Всякие правители, назначаемые в города и волости, не могли судить дел без общественных представителей… Наконец, по всем вообще делам народ имел самое широкое право обращения к Государю».

Соловьев пишет:

«Правительство не оставалось глухо к челобитьям. Просил какой-нибудь выборный мир своего чиновника, вместо коронного — правительство охотно соглашалось. Бьют челом, чтобы городового приказчика (по-нашему — коменданта) оставить и выбрать нового миром — государь велит выбирать».

На ту же тему Ключевский пишет:

«Оба источника правительственных полномочий — общественный выбор и правительственный призыв по должности — тогда не противополагались друг другу как враждебные начала, а служили вспомогательными средствами друг для друга. Когда правительство не знало, кого назначить на известное дело — оно требовало выбора и, наоборот, когда у общества не было кого выбирать, оно просило о назначении» [126, с. 336].

«Земская реформа была четвертым и последним моментом в переустройстве местного управления. Она состояла в попытке совсем отменить кормления [то есть представителей коронной власти — И. С], заменив наместников и волостителей выборными общественными властями, поручив земским мирам не только уголовную полицию, но и все земское самоуправление вместе с гражданским судом…» [126, с. 340].

«Съезд с должности кормленщика, не умеющего ладить с управляемыми, был сигналом к вчинению запутанных исков о переборах и других обидах. Московские судьи не мирволили своей правительственной братии» [126, с. 335].

«По окончании кормления обыватели, потерпевшие от произвола управителей, могли обычным гражданским порядком жаловаться на действия кормленщика… обвиняемый правитель… являлся простым гражданским ответчиком, обязанным вознаградить своих бывших подвластных за причиненные им обиды… при этом кормленщик платил и судебные пени и протори… Истцы даже могли вызвать своего бывшего управителя на поединок… Это было приличие, охраняемое скандалом… судебная драка бывшего губернатора или его заместителя с наемным бойцом, выставленным людьми, которыми он недавно правил от имени верховной власти» [126, с. 335].

Вот и представьте себе: что бы осталось от петровских «птенцов», если бы после окончания первого же кормления их позволено было мутузить за воровство?!

Потому Петр в самую первую очередь и отменил «приличие, охраняемое скандалом». Ведь если начнут бить воров, то с кем же он останется?!

Потому Петр не только подчиненным на своих комиссаров жаловаться запретил, но и самим комиссарам пробовать взывать к совести друг друга путем вызова безчестных людей на поединок — трогать петровских воров даже дворянам ставилось под строжайший запрет:

«Ежели же биться начнут и в том бою убиты или ранены будут, то как живые, так и мертвые повешены будут» [16, с. 23].

Таков «прогресс» прослеживается в изменениях наших законов этим самым «реформатором».

Но и много раньше в стране городов бытовали отнюдь не пещерные порядки. Судебник 1550 г. не был особым нововведением. В нем только лишь было оформлено то писаное и неписаное право, которое и до него являлось незыблемым уставом, входившим в моральный кодекс самоуправления Московской Руси.

Но теперь появились и иные источники, относящие наши своды законов к куда как более ранним эпохам. Например, новгородская берестяная грамота № 531 [152, с. 130–134].

А ее содержание говорит о том, что наши нормы гражданского судопроизводства, известные нам по памятникам XVI века, теперь следует перенести еще на двести пятьдесят лет ранее. И это не предел, чему явное подтверждение — постоянное отдаление сроков зарождения русской культуры все далее и далее вглубь веков.

Это у нас должны были бы учиться европейские страны не только много ранее, но и теперь. И буквально всему, в чем как не разбирались они ранее, так и в том, в чем никогда не разберутся и впредь.

Однако же, со времен петровской реформации, наша страна была отдана на растерзание узурпировавшей свободу русской мысли западнической теории, которая сфабриковала целый ряд лжеисторических понятий о нашем допетровском общественном строе. То есть отнюдь не без ведома Петра, а затем и его последователей, мы были так густо облеплены вылитой на нас иноземными историками грязью, что теперь уже к ней как бы и попривыкли, что ли. Карамзин и Ключевский эти понятия закрепили. А потому многие у нас привыкли считать эту чужую грязь своею собственною. И до недавнего времени мы даже не видели никакого просвета — как из нее выбраться.

И именно благодаря этому Европе удалось нам внушить некое над нами, де сирыми и убогими, свое эдакое культуртрегерское покровительство, что и позволило без зазрения какой-либо совести объявить нас исконно сельскохозяйственной страной, всегда способной сотрудничать с Западом лишь в качестве его сырьевого придатка.

Ну а мы, в свою очередь, словно безсловесное стадо, совершенно безвольно заглотали крючок с насажанным на него этим о нас их мнением. И река материальных ценностей, создаваемая усилиями русской энергии, потекла с тех пор в одном направлении — на Запад. Течет и сейчас: вот уже три века кряду.

Это было подмечено публицистом «Нового времени» О. М. Меньшиковым еще сотню лет назад:

«Московская Русь, как ее ни хают у нас жидомасоны, сумела создать и здоровье тела, и здоровье духа народного. Петербург сумел его растлить…

…Московская Русь… все-таки умела кормить себя досыта и не допускала того, чтобы кормить собой соседей, как это делает теперешняя Россия» [69] (с. 152–153).

А уж послереволюционная и постсовковая — и подавно! Что и позволяет какой-нибудь чухонской Эстонии в один перестроечный миг превратиться в лидирующую мировую державу по продаже никогда в недрах ее не встречавшихся цветных металлов…

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Реки

Реки У подножия валдайских возвышений из болот и озёр, залегающих между холмами и обильно питаемых осадками, которых здесь выпадает всего больше, дождями и снегами, берут начало главные реки Европейской России, текущие в разные стороны по равнине: Волга, Днепр, Западная

«ЗАПАДНЕЕ РЕКИ»

«ЗАПАДНЕЕ РЕКИ» Область оазисов между хребтом Наньшань и пустыней, примыкавшая к излучине Хуанхэ, официально составлявшая царство Поздняя Лян[243], носила название, характерное для китайской географии, определявшей местоположение застенных стран по ориентирам, — Хэси,

Глава 7 «ТОГДА КНЯЗЬ ПОЛКИ ПОГАНЫХ ВСПЯТЬ ПОВОРОТИЛ, И НАЧА ИХ БИТЬ ГОРАЗДО, ТОСКУ ИМ ПОДАВАШЕ»

Глава 7 «ТОГДА КНЯЗЬ ПОЛКИ ПОГАНЫХ ВСПЯТЬ ПОВОРОТИЛ, И НАЧА ИХ БИТЬ ГОРАЗДО, ТОСКУ ИМ ПОДАВАШЕ» Тактика и стратегияКак ни покажется на первый взгляд странно, но о тактике и стратегии древних славян нам известно даже больше, чем о боевых приемах более позднего времени.

Идеология в 70-е годы. Движение вспять

Идеология в 70-е годы. Движение вспять Вся идеологическая жизнь в нашей стране в 70-е годы контролировалась Сусловым и его аппаратом. Конечно, при желании можно отметить некоторые успехи в разных областях науки и культуры в 70-е годы. Но в целом здесь наблюдался не столько

РЕКИ СКИФИИ

РЕКИ СКИФИИ Достопримечательностей страна эта не имеет, за исключением разве очень больших многочисленных рек. Геродот При описании Скифии Геродот упоминает 17 больших и малых рек, которые служили ему ориентиром при описании народов Скифии и событий 512 г. Реки заменяли

Реки, текущие на юг, и реки, текущие на север.

Реки, текущие на юг, и реки, текущие на север. Как река Инд, так и река Колорадо поворачивает на юг на широте 35o, следовательно, с энергетической точки зрения фактический перепад высот при таком повороте увеличивается в 2,7 раза! Когда-то у Инда этот поворот происходил на

«Не свернуть, не обратиться вспять…»

«Не свернуть, не обратиться вспять…» Ноги, хоть и с трудом, но пока еще подчинялись воле. Сид был убежден, что выбрал верное направление. Однако, вместо ожидаемой цветущей речной долины, он вскоре оказался в пустыне.От песчаной пыли и яркого солнца, а может, и от воздействия

Противоречия движения вспять

Противоречия движения вспять Историки в целом негативно оценивали поворот 1866 г., полагая, что время реформ подошло к концу и что тревога, испытываемая императором в связи с произошедшими событиями, заставила его трезво взглянуть на политическую ситуацию. Итоги

ГЛАВА XIII ВСПЯТЬ ВОЗВРАЩАТЬСЯ НЕ ЖЕЛАЮ

ГЛАВА XIII ВСПЯТЬ ВОЗВРАЩАТЬСЯ НЕ ЖЕЛАЮ В середине XIX века российское правительство было обеспокоено: у староверов появился собственный архиерей — митрополит Амвросий! Чиновник Министерства внутренних дел П.Л. Мельников, собиравший сведения об Амвросии, докладывал: «Он

Европейские отношения с Азией и Африкой, 1700–1800: попытки направить поток вспять

Европейские отношения с Азией и Африкой, 1700–1800: попытки направить поток вспять К XVIII в. европейцы упрочили свое положение в многочисленных торговых центрах и поселениях в Азии, став непосредственными участниками необъятной евразийской торговли. Все было слишком хорошо,

Поворот вспять

Поворот вспять В дальнейшем положение еще больше осложнилось после прихода к власти администрации Рейгана. В сферах, определяющих курс внешней политики США, канат перетянули на свою сторону силы милитаристского настроя.Кредо приверженцев такого курса рельефно

Развитие вспять

Развитие вспять Существование неравенства в современном мире вызвано тем, что в XIX–XX веках некоторые страны смогли воспользоваться плодами промышленной революции, технологиями и методами организации производства, которые она принесла, в то время как другие — нет.