Львиный Дворик

Львиный Дворик

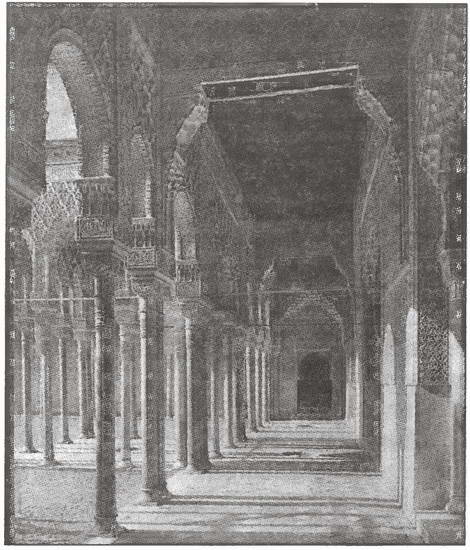

Особая прелесть этого древнего дремотного дворца — в его способности вызывать смутные видения и картины прошлого, облекая нагую действительность чарами памяти и воображения. Мне в радость эти «тщетные тени», и я люблю блуждать по тем уголкам Альгамбры, которые особенно благоприятны для таких фантасмагорий, — по Львиному Дворику и прилегающим чертогам. Здесь рука времени была милостива и мавританская пышность и изящество сохраняют едва ли не первозданную прелесть. Землетрясения надломили основания дворца и расшатали самые мощные башни, а вот поди ж ты! Все стройные колонны на своих местах, ни один свод легкой и хрупкой аркады не сместился, и вся волшебная отделка, по видимости, такая же не надежная, как утренние морозные разводы на стекле, уцелела сквозь века и свежа так, словно ее только что завершил мавританский строитель. Я пишу это, окруженный свидетельствами прошлого, овеянный утренней прохладой, в роковом Чертоге Абенсеррахов. Фонтан на крови, легендарный памятник их убийства, передо мною, брызги его струй чуть-чуть не долетают до листа бумаги. Как трудно согласить древнее кровавое сказание с этой тихою и мирною сценою! Здесь все будто призвано внушать нежные и добрые чувства, ибо все здесь утонченно и прекрасно. Даже и самый свет мягко проникает сверху, сквозь ажурный купол, расцвеченный и изукрашенный как бы руками чародея. Сквозь широкую узорчатую арку портала я гляжу на Львиный Дворик, на его блистающие в ярком солнечном свете колоннады и переливчатые фонтаны. Юркая ласточка залетела во двор, взмыла и помчалась прочь, щебеча над крышами; деловитая пчела гудит в лепестках; цветастые бабочки перепархивают с цветка на цветок и резвятся стайками в напоенном солнцем воздухе. Легкое усилие воображения — и появится грустная гаремная прелестница, блуждающая средь затворнической роскоши Востока.

Аркады Львиного Дворика

Впрочем, тот, кто захочет увидеть всю эту роскошь под знаком ее судеб, пусть приходит, когда вечерние тени скрадывают яркость двора и застилают мглой соседние чертоги. Тогда здесь воцаряется ясная печаль, как нельзя более подходящая к сказаниям об отошедшем величии.

В такое время дня меня тянет под глубокие тенистые аркады Чертога Правосудия, по ту сторону дворика. Здесь, в присутствии Фердинанда и Изабеллы и их ликующего двора, совершалась пышная месса в честь взятия Альгамбры. Даже и крест еще виден на стене, за воздвигнутым алтарем, на котором совершали жертвоприношение великий кардинал испанский и другие высокопоставленные прелаты. Я представляю, как все здесь было полно победоносным войском, смешение епископов в митрах и бритых монахов, закованных в латы рыцарей и разодетых придворных, кресты, посохи и статуи святых вперемешку с гордыми воинскими знаками и знаменами надменных военачальников, триумфальное шествие по мусульманским чертогам. Я представляю себе Колумба, будущего открывателя мира, как он скромно стоит в дальнем углу, смиренный и незаметный наблюдатель этого хоровода. Воображение мое рисует католических государей, простирающихся пред алтарем и возносящих благодарения за свою победу; а своды гудят от церковного пения, от басовитого: Те Deum[71].

Представление закончено, воображаемая картина расплывается, монарх, священник и воин возвращаются в область забвения вместе с бедными мусульманами, над которыми восторжествовали. Триумфальный чертог пуст и заброшен. Летучая мышь мечется под его сумеречным куполом, и сова кричит в соседней башне Комарес.

Минуло несколько вечеров, я зашел в Львиный Дворик и был прямо-таки потрясен, увидев мавра в тюрбане, спокойно сидевшего возле фонтана. На мгновение показалось, что какие-то сказания ожили: зачарованный мавр пробился сквозь завесу веков и стал видим. Он оказался, впрочем, обыкновенным смертным: уроженцем Тетуана в Берберии, владельцем лавки в гранадском Закатине, где он торгует ревенем, а также разными побрякушками и духами. По-испански он говорил бегло, и мне удалось завязать с ним беседу, причем он выказал ум и сметливость. Он сказал мне, что летом иной раз взбирается на гору, чтобы побыть в Альгамбре, напоминающей ему старинные берберские дворцы: сходно построены и отделаны, но этот великолепнее. Мы прогулялись по дворцу, и он указал мне на арабские надписи, весьма поэтичные.

Мавр. Фото второй половины XIX в.

— Ах, сеньор, — сказал он, — когда Гранада была мавританской, здесь было куда веселее, чем нынче. Тогда все думы были о любви, музыке и поэзии. По любому случаю сочинялись стихи, и их клали на музыку. Тот, кто лучше всех сочинял, и та, которая нежнее всех пела, — им были милости и щедроты. В те дни, если кто просил хлеба, ему отвечали: сочини стих — и последнего нищего, если он просил в рифму, нередко награждали золотом.

— И что ж, народная любовь к стихам, — спросил я, — она у вас совсем угасла?

— Отнюдь нет, сеньор: берберы, даже из самых простых, все еще сочиняют стихи, и неплохие стихи, как в старину; только талант нынче остается без награды — богатым приятнее звон золота, нежели звуки стиха или музыки.

Так говорил он, и тем временем взгляд его набрел на одну из надписей, возвещавших силу и славу мусульманских государей во веки веков. Переведя надпись, он покачал головой и пожал плечами.

— Так бы все оно и было, — сказал он, — мусульмане и поныне владели бы Альгамброй, если бы предатель Боабдил не сдал свою столицу христианам. Приступом испанские го судари никогда бы ее не взяли.

Я попытался защитить память злополучного Боабдила от поношения и возразил, что раздоры, сокрушившие мавританский трон, порождены были жестокостью бессердечного отца Боабдила, но мавр твердо стоял на своем.

— Мулей Абуль Гассан, — сказал он, — может, и был же сток, зато он был отважен, бдителен и любил родную землю. Будь у него настоящий преемник, Гранада осталась бы нашей, но сын его Боабдил спутал его планы, расточил его силы, по сеял измену в его дворце и раздоры в его лагере. Да проклянет Аллах предателя!

С этими словами мавр покинул Альгамбру.

Негодование моего чалмоносного собеседника вполне согласуется с рассказами одного из моих друзей, который путешествовал по Берберии и беседовал с тетуанским пашою. Этот мавританский государь весьма выспрашивал его об Испании, в особенности об Андалузии, о прелестях Гранады и руинах царского дворца. Ответы пробудили в нем дорогие воспоминания, столь близкие сердцу каждого мавра, — о могуществе и пышности их древнего царства в Испании. Обернувшись к мусульманам-придворным, паша разгладил бороду и разразился горькими сетованиями на то, что правоверные утратили столь прекрасные владения. Он, однако ж, утешился тем соображением, что силе и успехам испанской нации приходит конец, что настанет время, когда мавры отвоюют свои исконные владения, и, может статься, уж недалек тот день, когда в Кордове снова закричит муэдзин, а на трон в Альгамбре воссядет магометанин.

Этого ждут и в это верят все берберы: они считают Испанию, или Андалуз, как она издревле называлась, своей законной вотчиной, отторгнутой насильственно и предательски. Такие мечты век за веком лелеют потомки гранадских изгнанников, рассеянные по весям Берберии. Некоторые из них живут и в Тетуане, по-прежнему зовутся Паэсами и Мединами и не вступают в брачные союзы с семьями, которые не могут похвастать подобной родовитостью. Их высокородство весьма чтут в народе, а это среди магометан редкость: они безразличны к происхождению, исключая разве царское.

Рассказывают, что в этих семьях все так же томятся по земному раю их предков и по пятницам в мечетях молят Аллаха приблизить срок возвращения Гранады правоверным; на это они уповают столь же пламенно и твердо, как уповали крестоносцы отвоевать Гроб Господень. Говорят еще, что многие из них хранят древние карты и крепостные записи на имения и сады своих гранадских предков, хранят даже ключи от домов как свидетельства наследственных прав, чтобы предъявить их в чаемый и блаженный день.

Разговор с мавром навел меня на размышления о судьбе Боабдила. Ему на диво подходит прозвище, которым наделили его подданные: Эль Зогойби, Неудачник. Несчастья его начались чуть не с колыбели и не кончились смертью. Если он когда-либо мечтал оставить по себе достойную память в анналах истории, то как жестоко был он обманут в своих надеждах! Кто из тех, кого хоть немного заинтересовала романтическая история мавританского владычества в Испании, не возгорался негодованием, проведав о злодеяниях Боабдила? Кто не был тронут горем прелестной и кроткой царицы, которую он поставил между жизнью и смертью по ложному обвинению в измене? Кого не ужаснуло приписанное ему убийство сестры с двумя детьми в ослеплении неистовства? У кого не вскипала кровь от рассказа о бесчеловечном избиении доблестных Абенсеррахов, тридцать шесть из которых, как утверждают, были по его велению обезглавлены здесь, в Львином Дворике? Все эти обвинения повторялись на разные лады — в балладах, драмах, романсах, — пока они не укоренились в народном сознании. И нет такого образованного чужестранца, чтоб посетил Альгамбру и не спросил, где тот фонтан на месте казни Абенсеррахов, и не посмотрел бы с трепетом на ту зарешеченную галерею, которая была узилищем царицы; и всякий уроженец Веги или Сьерры поет под свою гитару незатейливые куплеты о страданиях узницы, а слушатели привыкают проклинать самое имя Боабдила.

Между тем никогда и никто еще не был так безвинно и грубо оболган. Я изучил все подлинные летописи и записки испанских авторов, современников Боабдила; некоторые из них пользовались доверенностью испанских государей и сами были при войске всю кампанию. Изучил я и арабских летописцев — тех, которые были мне доступны в переводе, — и не обнаружил ничего подтверждающего эти тяжкие и злобные обвинения. Большей частью россказни эти восходят к книге, обычно называемой «Гражданские войны Гранады» и будто бы содержащей историю раздоров Зегрисов и Абенсеррахов во время агонии Мавританского царства. Книга появилась на испанском языке, будто бы переведенная с арабского неким Хинесом Пересом де Ита, жителем Мурсии. С тех пор ее перевели на несколько языков, и Флориан[72] многое заимствовал оттуда для своей повести о Гонсальво из Кордовы, таким-то образом она приобрела, к немалому ущербу для истины, весомость подлинной истории: нынче ее принимают за чистую монету, особенно гранадские крестьяне. Она, однако ж, сплошь состоит из выдумок, с малой примесью искаженной истины для придания некоторого правдоподобия. Лживость ее самоочевидна: быт и нравы мавров представлены в ней до смешного неверно, сочиненные сцены столь не согласны с их верой и обычаями, что ни один магометанин не мог написать ничего подобного.

Сдача Гранады. Боабдил встречается с Фердинандом и Изабеллой в 1492 г. Художник Ф. Прадилла-и-Отис. 1882 г.

Признаюсь: в этих бесстыдных извращениях истины мне чудится некое злоумышление; романтическим писателям, конечно, дозволено многое, но есть пределы и для них — знаменитых покойников, чьи имена принадлежат истории, порочить нельзя, также как и прославленных живущих. Добавим, кстати, что несчастный Боабдил достаточно претерпел за свою столь понятную враждебность к испанцам, лишившись своего царства, и нет нужды превращать его имя в позорную кличку у него на родине, на земле отцов его!

Если читатель достаточно заинтересовался этими делами и готов вытерпеть кое-какие исторические подробности, то нижеприведенные факты о судьбе Абенсеррахов, почерпнутые из подлинных, насколько я могу судить, источников, послужат, может статься, к тому, чтобы снять со злосчастного Боабдила обвинение в предательском изничтожении знаменитого рода, облыжно приписанном ему. Заодно прояснится и путаная история с обвинением и заточением царицы.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Львиный мост

Львиный мост Львиный мостМост расположен напротив Малой Подъяческой улицы. Длина моста 27,8 м, ширина — 2,42 м. Назван по четырем чугунным скульптурам львов, выполненных скульптором П. П. Соколовым и установленных у входа на мост. Историческое название — «Мост о четырех